从杜兰德(Durand)1803年设计的艺术博物馆,到利奥·冯·克棱茨(LEO von Klenze)在慕尼黑的慕尼黑雕塑美术馆(Glypothek)(1816—1830),辛克尔(Carl Friedrich Schinkel)在柏林的阿尔特斯历史博物馆(Altes Museum)(1823—1830),以及瑟·约翰·索恩(Sir John Soane)设计的伦敦都维奇(Dulwich)美术馆(1811—1814),这些建筑师在建筑上建立的典型博物馆设计方法,一直盛行到20世纪中期,也被现代的建筑师继续借鉴。可见一座博物馆建筑自身也应该是一件统一的艺术品,这种观念在19世纪就已产生。如今这个观念更加深深植根于当代社会。让我们先回顾一下近30年来最有代表性的几个博物馆新案例和上文中所提及的几个著名的老博物馆当代的变化。

20世纪中期以后,在艺术类博物馆中,占主导地位的现代白色立方体盒子是典型的对经典博物馆建筑的取代。其抽象和提纯的空间,为艺术品提供了新的没有干扰的“世俗避难所”。在20世纪70年代,反博物馆运动(亨利·弗林特,Henry Flynt)[1]开始挑战这种被称为中立的环境,提出了所谓变化的空间为艺术家提供了幸免于把艺术品商品化的机会的观念。[2]世界上最有影响的例子是阿兰娜·海斯(Alanna Heiss)1971年创立的PS1当代艺术中心(PS1 Contemporary Art Center,图4-1)。PS1当代艺术中心设在纽约市的皇后区,原址是一所学校,把旧楼变成展览空间,艺术家工作室和表演空间,直接偏离了博物馆的审美环境。目前PS1管理两个国际化的空间:在美国长岛市(Long Island City)及曼哈顿钟塔(Clocktower)画廊。两个空间都包含专业画廊和广大的工作室。

图4-1 PSl当代艺术中心外观

1977年开放的,由皮亚诺和理查德·罗杰斯设计的蓬皮杜艺术中心,强调文化的生产、使用和流通,20年后又进行了翻新工作,共有7万平方米的空间全部重新装修和翻新,一部分原来的办公空间被改成了展览空间,增加了3 000平方米的展览空间。蓬皮杜艺术中心已经着手在法国东北部城市梅斯兴建一座分馆,这里毗邻比利时、德国和卢森堡边界,分馆于2008年向公众开放。而更令人瞩目的是,据法国《艺术报》称,蓬皮杜中心还把视线转向了中国。在未来几年内,蓬皮杜中心计划将选址在上海淮海路嵩山路附近,修缮和改建一座建于1908年的老洋房,用作上海分馆。

20世纪80年代随着后现代的崛起,博物馆不仅开始回归其历史根源,而且转向文丘里所谓的“Both-And”,即越来越多地承认复杂性和矛盾性。[3]在许多方面,詹姆斯·斯特林的斯图加特美术馆(1983年)或许可以看到历史性和概念游戏的结合。斯特林重新诠释了辛克尔的阿尔特斯博物馆的原型布局:有次序的展厅和传统的圆形中央大厅。建筑在开端运用了一个波浪形的外观和大胆的色彩。在侧面的坡道上装着粉色和蓝色的巨大的栏杆,草绿色的镜框里面安装闪烁的玻璃,折射出周边环境的片段。这些细节以非传统的方式,弱化而又保留了礼节性的元素。斯图加特新美术馆的室内大厅就像休闲室一样,有着草绿色的地板和彩色的高科技电梯。展厅的安排借鉴“白盒”的审美,但在不同的展厅增加了详细的历史记载。中央大厅是传统的中央圆厅的变异(图4-2,图4-3,图4-4),采用露天的形式,墙上吊挂着长青的植物。较之传统博物馆的精神核心,采用和辛克尔一样的平面的这个后现代风格圆厅更像引起文化沉思的“历史废墟”。

图4-2 斯图加特美术馆中心的圆形庭院

图4-3 斯图加特美术馆入口外观

图4-4 斯图加特美术馆与辛克尔的阿尔特斯博物馆的原型平面

21世纪以来在这方面进行尝试的最为典型的例子,可以说是施蒂芬·布劳恩费尔斯(Stephan Braunfels)的慕尼黑现代绘画陈列馆(Pinakothek der Moderne,图4-5,图4-6)。整个建筑群总体采用完整的矩形,交通流线围绕一个圆形采光大厅展开。自然光透过圆形玻璃天窗投射进来,规整的展示空间依次排列在走道两侧。严谨的建筑形体关系,充满逻辑性的空间秩序,纯白没有装饰的室内空间。参观者游走其中,感受博物馆建筑的庄重与崇高。空间里有的只是安静的光线与展品,博物馆建筑本身退化为白色背景,非常纯粹的极少主义风格的室内处理方式,给人以强而有力的心灵震撼。1980年美国艺术理论家道格拉斯·科瑞普(Douglas Crimp)在他的文中说,斯特林的斯图加特美术馆是传统博物馆的延伸,并且让人们看到什么是真正的现代化的博物馆,这也适用于慕尼黑现代绘画馆,确实在这里,“建筑类型的未来永远可预期于心”。[4]慕尼黑的三所绘画陈列馆——旧绘画陈列馆(Alte Pinakothek)、新绘画陈列馆(Neue Pinakothek)和现代绘画陈列馆(Pinakothek der Moderne)毗邻而建,在城市中组成了举世无双的艺术殿堂。

图4-5 慕尼黑现代绘画陈列馆平面

图4-6 慕尼黑现代绘画陈列馆室内:建筑空间、楼梯与圆形天窗

图4-7 格罗宁根博物馆

这公然的历史回归对博物馆建筑产生了广泛的影响。例如在荷兰格罗宁根博物馆(Groninger Museum)(1994年)(图4-7),亚历山大·门迪尼(Alessandro Mendini)[5]以及一组设计师和建筑师[包括菲利浦·斯塔克(Philippe Starck)[6]和Coop Himmelb(l)au[7]]认为博物馆是一系列鲜明的但是有关联的空间,每个空间都明确呈现设计者的签名(如蓝天组的高技解构就和菲利浦·斯塔克的别致形成鲜明的对比)。格罗宁根博物馆承认当代博物馆再也不能被视为一个统一文化的代表。博物馆得容纳多样的产品,包括精英艺术、装饰艺术,以及地方历史等,同时提供临时展览的空间,以满足不同观众的需求。格罗宁根博物馆邀请了一个建筑师和设计师的团队合作生产,期望得出充满争议的独立而综合的相关单元,每个单元都为观众提供独特的体验。格罗宁根博物馆将博物馆建筑类型固有的矛盾以直接、华丽的方式表现出来——普遍性、支离破碎感、游戏感等等,这已经超越了古典或现代的文化表达方式。

近年来引人注目的新表现主义采取了两种表达形式:外型的和概念的。以毕尔巴鄂的古根海姆博物馆为代表,盖里为博物馆设计添上了浓墨重彩的一笔(图4-8)。它于1997年开放,马上成为城市的标志并吸引了全球的关注,不仅主宰了一个全新的文化专区,振兴巴斯克人的首府和后工业的港口城市,而且还吸引了全球的资金。城市的面貌焕然一新,有了一个新的地铁系统,还扩建了机场。这种以文化建筑带动多方面基础设施发展的政策,有助于把毕尔巴鄂建设成一个牢固的文化旅游基地。

图4-8 毕尔巴鄂古根海姆博物馆(https://www.xing528.com)

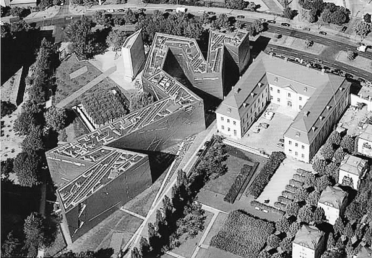

如果说盖里(Gerry)的博物馆是壮观的地标,是外型的表现,那么丹尼尔·里伯斯金德(Daniel Libeskind)的设计就更加倾向于概念的表现,追求博物馆特殊本性的表现形式。这一点充分体现在柏林的犹太博物馆(2001年,图4-9)和曼彻斯特的帝国战争博物馆北馆(2002年,图4-10、图4-11)。柏林犹太博物馆以曲折变形的展厅将博物馆空间分成许多“碎片”,以期使参观者想到纳粹对几千年的犹太文化所造成的断裂。同样帝国战争博物馆北馆也突出了这种“悲剧”效果。战争博物馆宣扬的不是战争,而要表现的是争取和平的艰难,建筑要表现的就是这种矛盾与冲突。博物馆外形呈简洁的几何图形,巨大的曲面块体相互交错在一起,外墙是深色的混凝土,几乎看不到窗户。这是里伯斯金德第一次设计这种薄壳式混凝土屋面建筑,他以曲面壳体隐喻“当今世界已被各种矛盾冲突撞击成许多碎片”。这个博物馆他分别设计了“空气壳”、“水壳”和“土壳”三个主要空间。进入博物馆,入口处是一个高95英尺的“空气壳”,空气穿过脚手架式的金属挂板墙时产生阵阵啸声,营造出神出鬼没的气氛。被称为“水壳”的空间是餐厅,而博物馆的核心部位——展览区的空间被称为“土壳”。里伯斯金德在建筑设计上与众不同的特点是要“通过你的身体和感觉来触动你的精神与情感”。所有的展品都集中在一个巨大的展览空间里,巨大的不规则的展览空间用不规则的隔板隔开来陈列展品。展厅内很暗,在展品和参观路线导向处都有重点照明,设计者是要通过建筑和建筑内部环境对参观者产生影响,使参观者仿佛脱离日常生活而进入另一个情景世界。在这两个博物馆当中,里伯斯金德为博物馆的历史内容和展品陈列提供了一个具有象征意义和表达情感的场所,博物馆的建筑语言发人深思,引人共鸣,把博物馆的主题形象化,采用的仍然是象征意义的表达方式。

图4-9 柏林犹太博物馆鸟瞰

图4-10 帝国战争博物馆外观

图4-11 入口的金属挂板墙

新博物馆建筑不断地反映对当代的关注,而老博物馆建筑必须适应不断变化的观众需求,这是一个备受关注的课题。对于历史悠久的老博物馆来说,随着时间的推移,博物馆建筑中的含义也在改变。原本既是艺术又是一种政治理想的神庙式结构的古典造型,不再受到设计师和观众的追捧,19世纪博物馆热衷于以装饰设计昭显自身藏品的做法也不再被认同。当代的博物馆取决于多重意义,因此这些老博物馆的建筑形式已经走向片段化和增生化。例如在巴黎市中心的罗丹美术馆[8]与位于美国费城的罗丹美术馆[9]也许就可以解释成具有完全不同意义与展示方式的博物馆。前文中所提及的大部分例子,都经历了某种形式的改造,其中有三个博物馆建筑见证了20世纪下半叶以来博物馆建筑的变迁。

第一个是V&A博物馆。现在的观众已经看不见博物馆装饰华丽的南院。在1949—1950年它被改造成了有着白色的墙壁和吊顶的崭新的餐馆。迄今为止它已成为博物馆最大的临时展览场地。南院两端的平台已变成灯光昏暗的走廊。这里雷德里克·雷顿(Frederic Leighton)的壁画似乎尺度不当,也与时代脱节了(图4-12)。从走廊墙上的小孔,人们可以一瞥南院的上层装饰、屋面的玻璃和铁的工艺。从这里我们也看到了通常的实用主义的建筑干预,原本象征性的建筑只好让位给空间的功能需求。

图4-12 V&A博物馆昏暗的过道里雷德里克·雷顿的壁画

博物馆建筑及其象征意义与展览内容有密切的关系,因此建筑的改变总是困难重重。这里的第二个例子是伊恩里奇(Ian Ritchie)[10]的生态博物馆,其实它是1991年伦敦自然历史博物馆的一次加建,是一个明显的建筑干预展览的例子。新的结构是独立的并且可以纳入现有的博物馆。它有着独特的、戏剧化的照明方式,并通过天桥连接各个展厅。19世纪的博物馆经过这番重写之后,在其中只留存了微弱的装饰意味。按照里奇的意思,博物馆“创造了另一个华丽的罗马式建筑的图像”。[11]不像南院的擦除式改建,里奇的添加不是破坏,而是创造性的新发现。这里的博物馆和原有建筑产生共鸣,令原有建筑更加层次丰富,并获得更进一步的象征意义。(图4-13,图4-14)

图4-13 伊恩里奇的生态博物馆内景

图4-14 伊恩里奇的生态博物馆内景

另一个重要的案例就是纽约现代美术馆(MOMA),近来在它悠久的历史过程中经历了最大规模的重建。[12]新馆于2004年11月开放,这天正是其72周年纪念日。(图4-15)谷口吉生设计的根据是博物馆的两个原始展示哲学:“白盒”和1939年顾戴文和斯通的建筑对公众开放以来几个建筑层面的积累。谷口认为“建筑不应与艺术品竞争”,相反他声称:“建筑应该消失。”当然事实上在这里建筑从来没有消失过,进一步增加的建筑层可能有助于涂改、模糊,或加强原有的建筑,其实建筑本身成就了博物馆。

图4-15 MOMA入口外观,2004

由前文可见,如果将我们的视线聚焦在典型的建筑案例和鲜明的建筑范本上,考察其中的主导概念架构,笔者以为,有史以来博物馆的发展一直都和博物馆建筑这种重要的建筑类型的发展紧密相联。由于博物馆建筑具有公共性、文化性等特性,博物馆建筑常常能够及时敏感地反映建筑领域技术和观念变化,并且博物馆建筑是当代各种建筑学思潮影响下建筑师的建筑活动和美学作品,越来越成为当下对博物馆建筑的主导理解。这在博物馆建筑创作过程中的很多方面亦非常明显。城市中也有越来越多的案例和资料表明,我们甚至可以超越建筑作为劳动和创造性输出的定义,将把目光投向建设一项理解社会和文化环境的产品。

本章着重关注当代建筑学的语境中博物馆建筑的时代烙印,与众多相关影响因素——当代艺术、历史文化遗产、生态环境、数字信息技术、城市发展等之间愈加密切和复杂的关系,拟通过案例阅读的方法,探讨博物馆建筑的功能,空间感知和建筑空间观念的新发展,从而得出博物馆建筑就是不断的再利用和再创作的观点,期望于博物馆界和建筑师们对这种给他们提供独特协作机遇的建筑类型的重新思考,能够提供有用的参考意见。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。