当代博物馆中藏品和观众之间信息交流技术的运用,已经随着新兴的数字化媒体进入了全新的阶段。数字技术在逐步成熟,和人的对话也更加自然。网络上的需求会更加适时地反馈给那些现场的博物馆或者某场特定的展览,甚至是展览中的互动。

新兴的媒体改变了信息交流的方式。所以说,20世纪50年代以来,数字媒介从一开始作为少数人感兴趣的研究工具,经过两代人的发展,已经成为决定一个现代化博物馆的品质的至关重要的因素。计算机技术从少数人享有的专利转变为多数人的工具,到更加宽广领域的社会文化共鸣的道具,笔者以为近几十年来,展览中新媒体运用的进化已经折射出这种融合的进程。这种融合的进程大致可分为四个阶段,虽然看起来各个阶段似乎只在细节上有所不同:

第一个阶段是早期。大约在20世纪中期的之前,信息交流技术不仅徘徊在展览空间以外,也进不了博物馆的大门。后来走进了博物馆,但是只是和收集、管理、文献和科研相关的领域。到20世纪60年代时,在博物馆中有了专门的技术,尝试利用计算机来进行科研和文献管理。这是可追溯的最早的博物馆工作中运用计算机技术的时间,那时候的运用还远远达不到今天的调整、整合的境界。

第二阶段是大约到距今20年前左右,数字化的信息交流技术开始大规模地渗透到博物馆的展览空间中去,但是这个渗透显然只是局部的。例如,只是在部分的展厅中独立地使用,和博物馆的馆藏藏品是分离的。典型的例如英国国家美术馆中1991年增建的塞恩斯伯里厅(Sainsbury Wing),收藏1260年至1510年早期文艺复兴艺术品,因而设立了“Micro gallery”,提供电脑查询服务,堪称国家美术馆最完整的电子艺术百科全书。(图3-4)

图3-4 英国国家美术馆内的Micro gallery

再到后来迅速发展的信息交流技术几乎成了展览的支柱,这可以说是到了第三阶段。但是它的存在只是在展览空间的地面上,并没有淋漓尽致地发挥作用。在此阶段中,互动作用只是孤岛式的存在,和周边环境是脱离开来的。这个阶段也是和飞速发展的网络技术密不可分的。互联网技术1993年以来成指数级增长,为一般的博物馆和特别的展览都提供了一个数字化的存在背景。许多科技馆或者现代科学中心中的“黑盒子”[15]就是典型的例子。当人们走进不同的暗盒,就如同步入了一个虚拟的世界。建筑师设计展厅的场所和空间,不同的博物馆专业媒介和参观的游客把博物馆变成属于自己的空间。但是有争论的是,这些展示空间几乎成为法国人类学家马尔克·奥杰(Marc Auge)所谓的“无意义场所”,因为和周边环境毫无联系,“不能被关联性,历史性,标识性所定义的地方就不能成为一个场所”。[16]这成了大多数现代科技博物馆不得不面对和思考的基本问题。按照一些社会学家例如米歇尔·德透(Certeau)的观点,只有当使用者在他们的真实或者虚拟的旅途中能够找到和自己个性和身份相关的联系的时候,这才能被称为是一个有意义的社会化的场所。[17]不能做到这一点,黑盒子中的旅行只能是飞逝的约定的时刻,而与真实的实践空间无关。

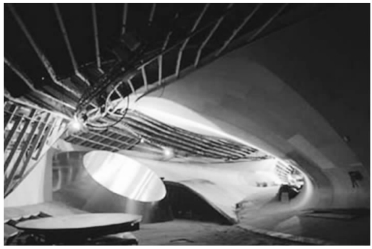

目前博物馆中ICT的运用已经发展到了第四个阶段——在展览当中数字技术已经不再是离散的,而是整体的,展览内容中的不可分割的一部分。随着信息科技的发展和人们对ICT运用规则的理解的新境界,当代博物馆中我们可以通过信息交流技术学习,传播信息,提供最新的观看和对藏品的体验。前文提及过的伦敦维多利亚和阿尔博特博物馆,就是一个很好的与时俱进的例子。现场参观的人可以通过巧妙安排在展厅的、已经与展览浑然一体的液晶屏,自行把展览的内容通过e-mail发送给自己选定的邮箱。V&A博物馆不仅证明了这个阶段在现场的人或者不在现场的人之间的对话,而且证明了此阶段画廊设计中技术与人的互动。新建博物馆的代表例子有NOX设计组的荷兰淡水博物馆(1997)、迪勒+斯考菲迪奥方案的美国纽约技术文化博物馆(1999)等。(图3-5、3-6、3-7)(https://www.xing528.com)

图3-5 淡水博物馆室内实景

图3-6 淡水博物馆室内感应装置和人的互动

图3-7 技术文化博物馆(迪勒+斯考菲迪奥方案)室内透视

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。