19世纪博物馆的逐步多样化反映了物质和自然世界的财富倾向于注重象征性的分类系统。可以用来佐证类别的物体得到展示,而被认为是异类的则得不到平等的展示机会。博物馆依靠以年代序列编排的展品进行的艺术展示,陈述历史的发展。用贝内特的话来说:“这是给予国家历史和艺术历史一个新的条理的可见性。”[41]这些有序的展示适用于所有的人工物体以及自然历史的标本。米歇尔·福柯(Michel Foucault)说,事物的新秩序有赖于“一个回复到强烈暴力时代的历史”。[42]占统治地位的理性的博物馆分类法则,体现了在这个迷失方向的时代的人们坚持希望能够控制自然界的渴望。知识基于进化的顺序随着时间推移而展开叙述,并且通过对于事物发展的研究形成专门的领域。就像贝内特因受到福柯的影响而断言的:“博物馆是一个有如是功能的地方,在其中‘人’的外形通过他的碎片重组而成。”[43]此时的博物馆建筑形成了沿着专业线路次序展开的空间特征,还提供了象征性的建筑学装饰来帮助设计精心制作的藏品分类。

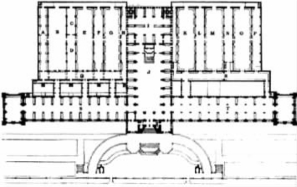

图2-16 伦敦自然历史博物馆首层平面,1881年

图2-17 伦敦自然历史博物馆外观(https://www.xing528.com)

图2-18 伦敦自然历史博物馆外墙装饰

典型的例子有1881年对外开放的伦敦自然历史博物馆(图2-16—图2-18)。1865年阿尔弗雷德沃特豪斯(Alfred Waterhouse)接替已故的设计师弗朗西斯·富柯(Francis Fowke)[44],对原设计作出了重大的修改。最明显的修改是使用罗马风取代了文艺复兴时期风格,可以更多地进行各种装饰,并增加了博物馆建筑的神圣感。[45]伴以拱形门和巨大侧翼塔楼,从正门开始就让人意识到这是一个伟大神圣的罗马式建筑。随后走到壮观的门廊大厅,强烈的空间延伸感仿佛是通向大教堂的中心,此处建筑师匠心独运的空间设计几乎不露痕迹地隐喻了传统观念中基督教堂的空间感觉。博物馆里面随处可见陶罐浇铸的象征意义的装饰,与灭绝的、幸存的生物标本混杂在一起。博物馆的西半部分专注于动物学展示,使用存活物种的样本装饰;东半部分,包括地质学展览,则由灭绝物种样本装饰。在主入口的中央山墙上是颇有象征意味的亚当雕像,据圣经中的故事,亚当在伊甸园为所有动物命名,因此亚当是最早的收藏者和自然现象的分类者,是博物馆馆长的原型。至此可见,博物馆以容纳自然世界的奇迹而闻名,同时允许以传统基督教和现代科普的方式来阅读。博物馆的建筑形象仍然是象征性的、能引起世俗共鸣的。以建筑学的装饰来暗喻藏品分类的手法,在后来的博物馆建筑发展过程中,随着博物馆分类的细致化和专业化,被更加广泛地运用。例如,以图腾图案装饰的宗教博物馆、以胶片形式装饰的电影博物馆、以抽象的几何符号装饰的科技博物馆,等等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。