1)双联块体参数测试试验

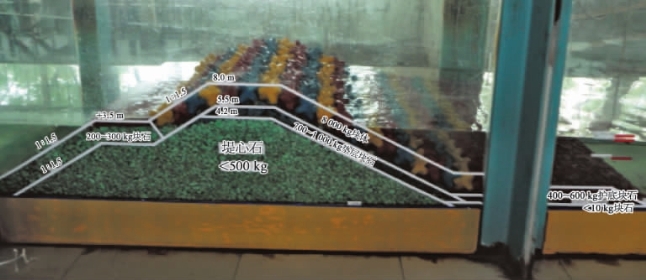

测量断面布置如图3-7所示。

(1)形状系数c。按照式(3-1),再通过模型上测量摆放该块体的厚度(选取断面不同位置),从而反推c,计算得到c=1.524。

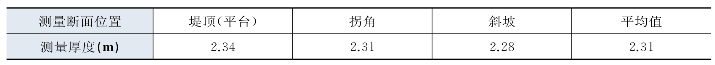

式中 h——护面层厚度(m),在模型上分别测量断面不同位置护面层的厚度,结果见表3-3;

γb——块体材料的重度,取23.0 kN/m3;

W——单个块体的稳定质量,取8 000 kg;

——护面块体的层数,取1。

——护面块体的层数,取1。

图3-7 水槽内模型断面布置

表3-3 护面层厚度

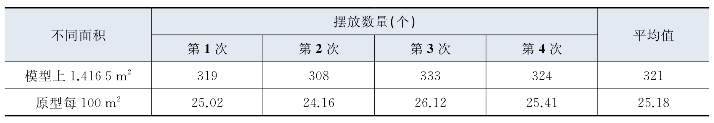

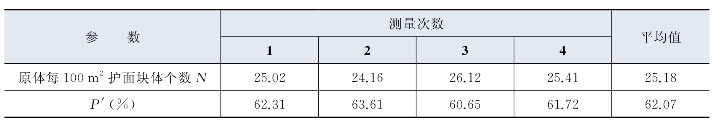

(2)每100 m2护面块体个数N。由提供破坏工程设计断面图,统计其面积为S=L×B=42.495,且按照试验比尺转化模型值为1.416 5 m2。模型上经多次摆放,结果见表3-4。由表结果可知,模型上摆放块体数最多为333个,最少为308个。转化成原型值,每100 m2护面块体个数N平均为25.18个。

表3-4 摆放块体数量

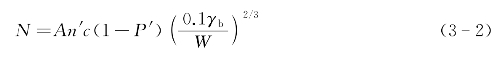

(3)块体空隙率P′。按照式(3-2),利用通过上述计算得到的N和c,反推得到P′=62.23%。

式中 N——人工块体数;

W——单个块体的稳定质量,取8 000 kg;

γb——块体材料的重度,取23.0 kN/m3;

——护面块体的层数,取1;

——护面块体的层数,取1;

c——块体形状系数,计算得1.524;

P′——护面层的空隙率。

由上述N的计算结果,可推求P′,结果见表3-5。

表3-5 空隙率

(4)块体混凝土用量Q。双联块体混凝土用量Q的测定,按照下式:

式中 Q——为人工块体混凝土用量;

N——人工块体数;

W——单个块体的稳定质量,取8 000 kg;

γb——块体材料的重度,取23.0 kN/m3。

由此可得破坏修复工程设计断面双联块体的单个块体混凝土用量为87.6 m3。

(5)糙渗系数KΔ。推算方法:在断面迎浪侧护面分别采用不透水板(查相应规范得出其糙渗系数KΔ=1.0)和双联块体进行对比试验,如图3-8所示,同时保证整个试验过程中堤顶不产生越浪。观测在同一试验条件下(采用设计低水位,规则波作用)的波浪爬高,将两次得到的爬高进行比较,从而得出双联块体糙渗系数KΔ=0.45。

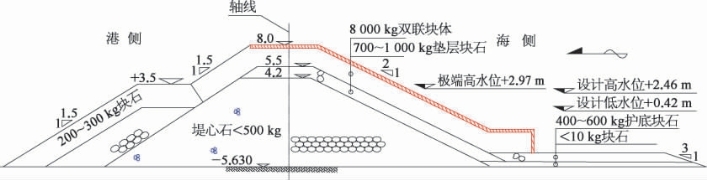

图3-8 不透水板护面断面(单位:m)

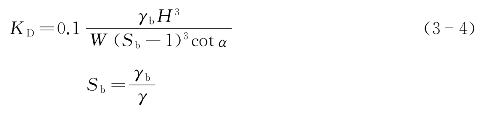

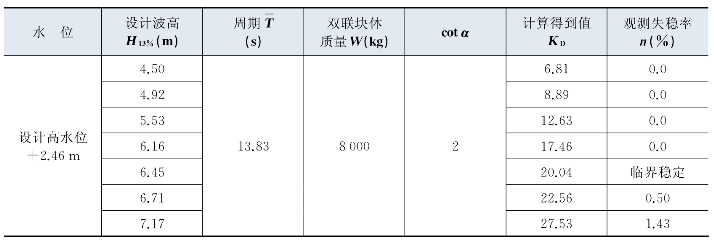

(6)稳定系数KD。对于KD的测求,试验条件选择在设计高水位,采用不同的H13%有效波高,在同一周期![]() 下进行试验。按照式(3-4),在已知块体质量W=8 000 kg时,反推求KD。在测量过程中堤顶(8.0 m高程)均有不同程度越浪,通过观测块体在波浪作用下所处的不同状态,计算得到不同KD,结果见表3-6。

下进行试验。按照式(3-4),在已知块体质量W=8 000 kg时,反推求KD。在测量过程中堤顶(8.0 m高程)均有不同程度越浪,通过观测块体在波浪作用下所处的不同状态,计算得到不同KD,结果见表3-6。

式中 W——单个块体的稳定质量;

γb——块体材料的重度,取23.0 kN/m3;

γ——(海)水的重度,取10.25 kN/m3;

H——设计波高;

KD——块体稳定系数;

α——斜坡与水平面的夹角,cotα=2。

表3-6 双联块体KD试验结果

通过上述试验得到了双联块体的设计参数分别为:稳定系数KD在临界失稳时为20.04;形状系数c为1.524;块体空隙率P′为62.07%;糙渗系数KΔ为0.45;每100 m2安放块体个数N为25.18个。

2)破坏修复工程采用双联块体试验

按照防波堤破坏工程的实际需求,考虑到现场采用国外研发的块体会受专利限制,故使用已获得我国专利的双联块体,同时由于双联块体首次应用在“一带一路”建设的涉外工程上,该工程的重要性很高,因此开展了对双联块体的物理模型试验专题论证。

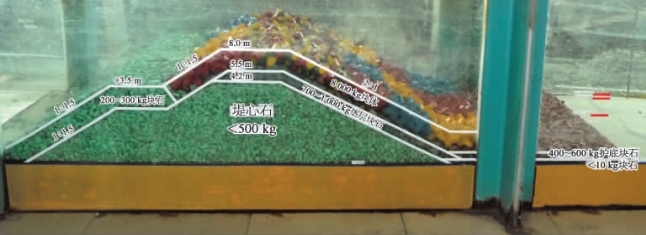

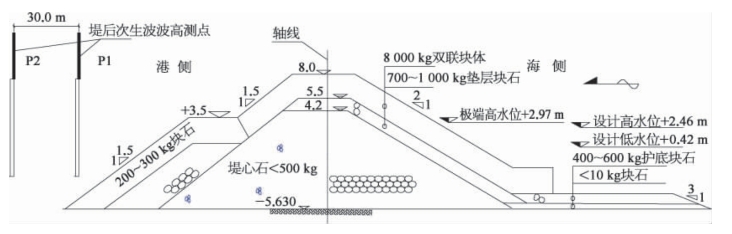

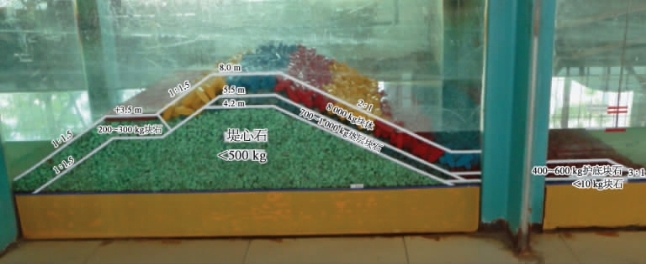

(1)设计断面试验。设计断面模型布置如图3-9所示。

图3-9 设计断面模型布置

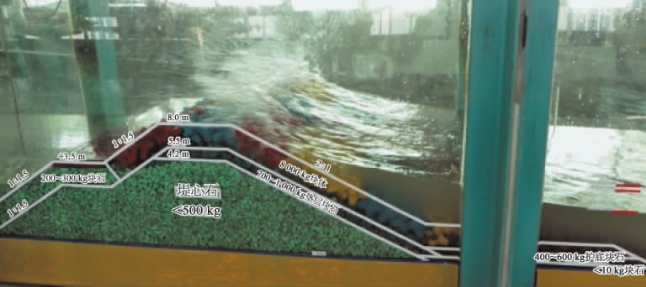

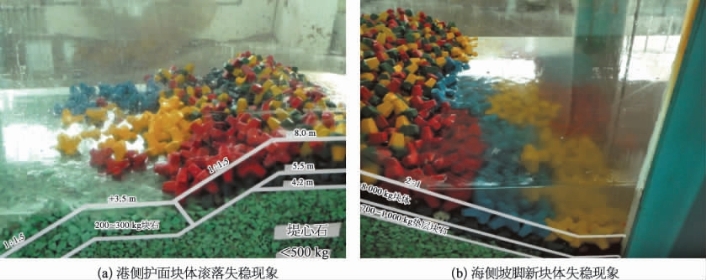

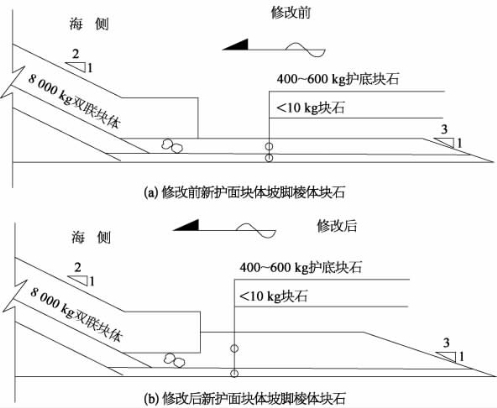

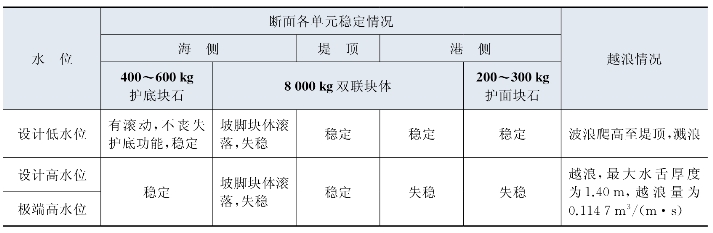

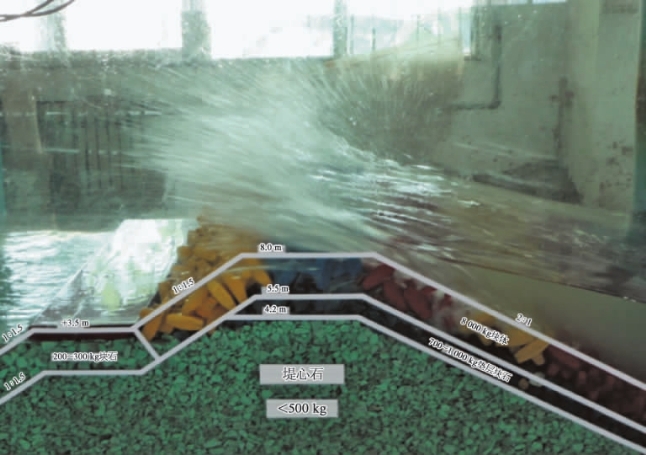

在设计低水位、重现期为50年和100年的波浪的作用下,波浪最大爬高为8.0 m,波浪在双联块体表面破碎形成水花越堤,但未形成成片水体,越浪量很小。护底块石在波浪作用下有表面的少量块石随波滚动,在波峰作用下,有块石被推至双联块体表面,在波浪连续作用3 h(原型值,下同)后,计算其失稳率为1.26%,未丧失其护底功能,因此判定为稳定。对于护面的双联块体,由于靠海侧第一排块体没有受到支撑和掩护,其在波浪作用下被冲上护面表面,位移远大于1/2块体边长,因此判定为失稳。试验结果见表3-7,试验现象如图3-10和图3-11所示。

图3-10 波浪冲击护面块体产生越浪现象(https://www.xing528.com)

图3-11 设计低水位,第一排双联块体滚落失稳

为了解高水位双联块体进一步的失稳程度,继续进行设计高水位和极端高水位、重现期为50年和100年波浪作用下的试验,此时堤顶存在较大的越浪,测量最大水舌厚度为1.40 m,平均为0.78 m,越浪量为0.12 m3/(m·s);对于港侧高程为3.5 m的200~300 kg块石戗台,在越浪流作用下很快被冲毁,最终导致其上部双联块体滚落失稳(图3-12);400~600 kg护底块石由于堤前水深增加,坡脚棱体块石稳定。对于护面的双联块体,与设计低水位相同,由于靠海侧第一排块体没有受到支撑,波浪作用下向港侧方向有滚落,因此判定为失稳。

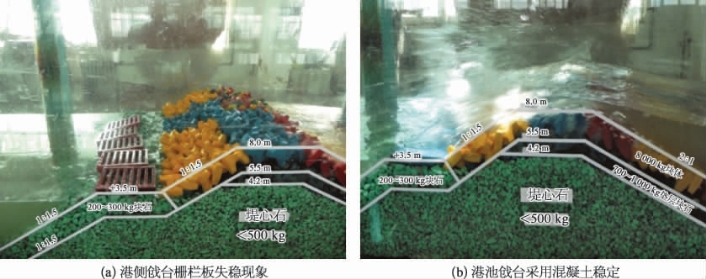

图3-12 设计断面双联块体失稳

针对港侧戗台位置200~300 kg块石失稳,试验中进行了修改,首先在该位置铺设栅栏板(规格为长×宽×高=6.0 m×4.8 m×0.55 m),通过试验发现栅栏板仍被冲至海侧而失稳;试验中对此进一步修改,结合现场踏勘及堤顶越浪情况,在该位置铺设0.9 m厚的混凝土板,在波浪连续作用后,混凝土板稳定,港侧块体稳定,如图3-13所示。

图3-13 港侧戗台位置铺设栅栏板冲刷失稳

针对靠海侧第一排双联块体失稳,试验中采用将400~600 kg护底块石加高至双联块体厚度一半位置,如图3-14所示。在波浪连续作用3 h后,块体稳定,断面其他各部分在波浪连续作用3 h后也均稳定。试验结果见表3-7。

图3-14 400~600 kg护底块石加厚调整方案

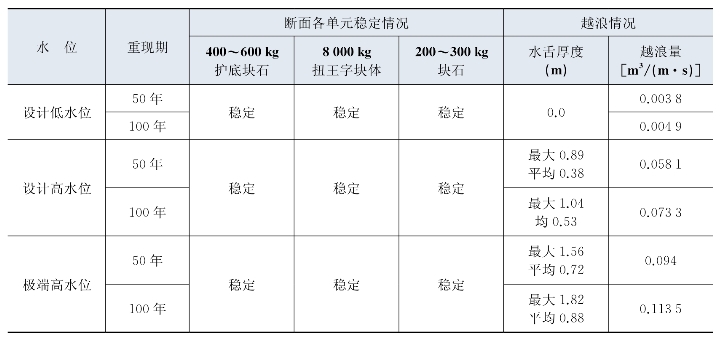

表3-7 设计断面试验结果

由修复方案设计断面结果可知,设计断面存在失稳,采取一些调整优化后,断面均能保持稳定。因此以下对比试验,试验断面均采用调整优化后稳定的断面进行试验验证。

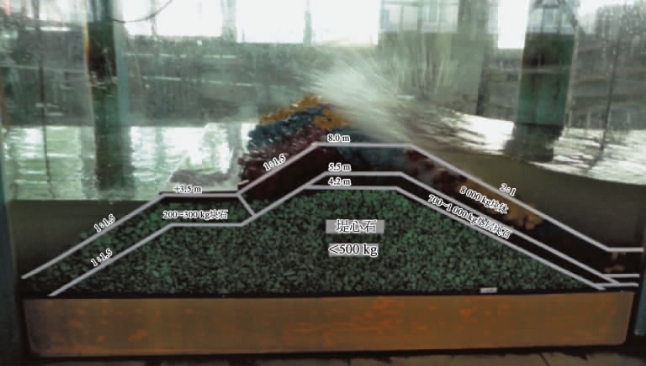

(2)优化断面试验。依据试验内容与要求,断面护面块体分别采用扭王字块体B型和双联块体进行对比试验,观测其波浪爬高、越浪及稳定性等消浪效果差异,两种块体的消浪效果通过测量两种块体护面断面在相同波浪作用下,堤顶所产生的越浪量和堤后产生的次生波高大小进行衡量。堤后次生波高测量测点布置如图3-15所示。

①护面采用扭王字块体B型。

优化后断面模型布置如图3-16所示。

图3-15 堤后次生波高测点布置

图3-16 优化后断面模型布置

在设计低水位、重现期为50年和100年的波浪作用下,与原设计断面相同,波浪最大爬高至8.0 m高程,且大波在护面块体表面破碎形成水花越堤,但未形成成片水体,即未形成堤后次生波,如图3-17所示。护底块石在波峰作用下,块石被冲至扭王字块体护面的表面,波浪连续作用3 h后,护底块石端部坡度变缓至1∶4,计算其失稳率为1.76%,未丧失其护底功能,因此判定为稳定。对于护面的扭王字块体,由于靠海侧坡脚第一排块体受到护底块石的掩护和支撑,波浪连续作用后,未发现块体有位移,因此判定为稳定,断面其他各部分也稳定,试验结果见表3-8。

图3-17 波浪破碎形成溅浪

表3-8 优化断面试验结果

在设计高水位、重现期为50年和100年的波浪作用下,堤顶存在较大越浪(图3-18),测量此时最大水舌厚度分别为0.89 m、1.04 m,平均分别为0.38 m、0.46 m,越浪量为0.058 1 m3/(m·s)、0.073 3 m3/(m·s),堤后次生波在P1、P2测点波高分别为H13%=0.83 m、0.44 m和H13%=0.98 m、0.51 m。护底块石随着堤前水深增加,波浪作用下仅有个别随波滚动,计算其失稳率为0.36%,因此判定块石稳定。对于扭王字块体,由于其表面散落了护底块石,从而使块体更加稳定。试验结果见表3-8。

图3-18 大量水体越堤

在极端高水位、重现期为50年和100年的波浪作用下,与设计高水位相比堤顶存在更大越浪,测量此时最大水舌厚度分别为1.56 m、1.82 m,平均分别为0.72 m、0.88 m,越浪量分别为0.094 m3/(m·s)、0.113 5 m3/(m·s),越浪形成堤后次生波在P1、P2测点波高分别为H13%=1.10 m、0.60 m和H13%=1.21 m、0.69 m。与设计高水位相同,随着堤前水深增加,波浪对护底块石作用减小,块石稳定;波浪连续作用于扭王字块体,未发现存在位移,判定为稳定。试验结果见表3-8。

②护面采用双联块体。

双联块体优化断面模型布置如图3-19所示。

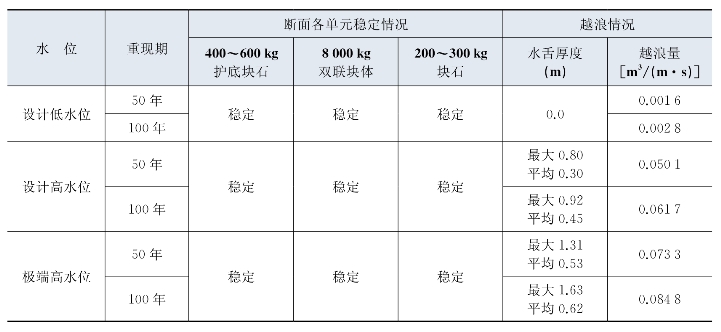

图3-19 优化断面模型布置

在设计低水位、重现期为50年和100年的波浪作用下,与扭王字块体护面时相同,波浪最大爬高至堤顶后破碎,仅有少量水花越堤,如图3-20所示。400~600 kg护底块石在波浪冲击作用下,块石也被冲至双联块体表面,在波浪连续作用3 h后,护底块石坡度变缓,坡度接近1∶4,计算其失稳率为1.83%,未丧失其护底功能,因此判定为稳定。与护面的扭王字块体稳定性相同,由于靠海侧坡脚第一排块体受到400~600 kg护底块石掩护和支撑,波浪连续作用后,未发现块体有位移,因此判定为稳定,断面其他各部分也稳定,试验结果见表3-9。

图3-20 波浪破碎形成溅浪

在设计高水位、重现期为50年和100年的波浪作用下,在堤顶有较大越浪(图3-21),测量此时最大水舌厚度分别为0.80 m、0.92 m,平均分别为0.30 m、0.45 m,越浪量分别为0.051 m3/(m·s)、0.061 7 m3/(m·s),越浪形成的堤后次生波在P1、P2测点波高分别为H13%=0.79 m、0.44 m和H13%=0.86 m、0.51 m。对于400~600 kg护底块石,与扭王字块断面相同,随着堤前水深增加,仅有个别随波滚动,计算其失稳率为0.23%,因此判定为稳定。双联块体在波浪连续作用3 h后,未发现其存在位移,因此判定为稳定。试验结果见表3-9。从上述越浪测量的结果可知,双联块体的消浪效果要好于扭王字块体。

图3-21 大量水体越堤

表3-9 修改断面试验结果

在极端高水位、重现期为50年和100年的波浪作用下,与扭王字块体断面相同,堤顶有很大越浪,测量此时最大水舌厚度分别为1.31 m、1.63 m,平均分别为0.53 m、0.62 m,越浪量分别为0.073 3 m3/(m·s)、0.084 8 m3/(m·s),越浪形成的堤后次生波在P1、P2点波高分别为H13%=0.97 m、0.48 m和H13%=1.05 m、0.54 m。波浪连续作用3 h后,断面各部分均稳定。试验结果见表3-9。

3)双联块体与扭王字块体比较分析

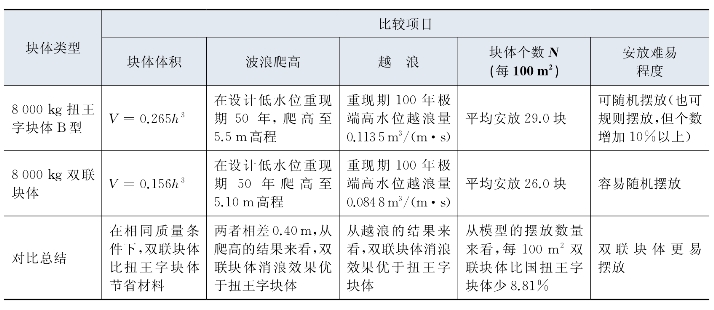

根据上述试验结果,将双联块体与扭王字块体的安放块数、越浪情况等进行对比,对比结果见表3-10。从对比的结果可知,在具体条件下,双联块体的表现优于扭王字块体。

表3-10 扭王字块体与双联块体对比情况

试验结果显示:在稳定性方面,两种块体性能相当,但在减浪消能效果方面,双联块体具有明显优势。双联块体单层随机安放两年后,未见损坏,块体性能得到证实。以上比较说明,无论是室内试验结果还是实际工程使用效果,我国研发的双联块体性能都达到了世界先进水平。

4)通过物模型试验,测得双联块体的主要设计参数

稳定系数KD在临界失稳时为20.04、形状系数c为1.524、块体空隙率P′为62.07%、糙渗系数KΔ为0.45、每100 m2安放块体个数N为25.18个,8 000 kg重块体混凝泥土用量Q为87.6 m3。

5)在破坏修复工程采用双联块体的实际结果

(1)设计断面。在重现期为50年和100年的波浪作用下,8 000 kg双联块体坡脚个别移动、港侧200~300 kg块石失稳,断面其他各部分均稳定。

(2)优化断面。在重现期为50年和100年的波浪作用下,8 000 kg扭王字块体B型与8 000 kg双联块体护面对比试验中,断面各部分均稳定;低水位堤顶不越浪,但高水位均存在较大越浪,且扭王字块体B型护面断面面积大于双联块体护面面积。在极端高水位、重现期为100年的波浪作用下,最大水舌厚度为1.82 m,平均为0.88 m,越浪量为0.113 5 m3/(m·s),越浪形成堤后次生波P1、P2位置H13%=1.21 m、0.69 m。

(3)通过对双联块体与扭王字块体在消浪、爬高、越浪及每100 m2安放个数等方面进行的对比表明,在本项目中双联块体的性能优于扭王字块体。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。