清康熙二十三年(1684年)二月九日,遗民书法家傅山之子傅眉去世,傅山随后即作《哭子诗》[93]以表悼念,其在《哭子诗》中以《哭字》为题谈论了傅眉的书法:

似与不似间,即离三十年。

青天万里鹄,独尔心手传。

章草自隶化,亦得张索源。

玺法寄八分,汉碑斤戏研。

小篆初茂美,嫌其太熟圆。

石鼓及峄山,领略丑中妍。

追忆童稚时,即缩岣嵝镌。

日会通,卒成此技焉。……[94]

日会通,卒成此技焉。……[94]

在《哭子诗》后,又题跋道:

书法,篆则李斯玉筋,隶则梁鹄、钟繇,楷、草、急就则张芝、二王、索靖、欧、褚、李北海、鲁公,皆无所不临。[95]

傅眉先于其父傅山半年而终,晚年丧子的傅山当然是万分悲痛的。在这一悼念性的诗文中,不仅追忆了傅眉的忠孝、才能、诗赋等情形,同时也展现了傅山出生于明末,遭遇“甲申之变”,直至清初以来在书法观念上的新转变。

从上述《哭字》诗及题跋语中,我们至少可以读出两层涵义:第一,首先能够看到傅眉书法的取法对象之广,如诗中提到仅书体就有“篆、隶、楷、草、急就章”等等,而涉及的具体取法对象如:李斯、梁鹄、钟繇、张芝、二王、索靖、欧、褚、李北海、鲁公,以及汉碑、《石鼓文》《峄山碑》《岣嵝碑》等等;第二,也能看出傅山认为傅眉的书法已具有能够将上述各类不同因素相互融合的特征,即所谓“会通”。由此,我们似乎可以看出遗民傅山在步入晚年后的清初社会中,对于书法已经有了重新的认识,其虽为悼念其子所作,但却是傅山书学观念与思想的具体体现。亦如相关学者所言《哭字》诗可能是傅山留给后世关于书法艺术的最后一段文字。[96]所以此段文字中所体现的书法观念,无疑也能折射出清初社会中书法艺术发展的基本形势。当然,对于傅眉书法作品本身是否如傅山所言,这不是我们此处所关注的问题,但是此诗所表现出来的这两层涵义,应该是和傅山本人在清初的书法观念相吻合的。

结合以上这两层涵义,或可以说傅山认为书法的至高目标即是“会通”;他又认为,做到“会通”的基本方法就是“无所不临”。因此,傅山上述观点的核心即是书法学习中的“无所不临”。这一“无所不临”的现象,不仅是傅山指导其子傅眉学习书法的具体方法,更可以说是清初以来书法学习的普遍现象与特征。仅从上述材料即可见,与清初以前社会中普遍流行的书法学习方法明显不同的是,傅山将汉碑、《石鼓文》《峄山碑》《岣嵝碑》等等此类石刻文字也奉为学习与临习的对象。如上一章所述,这一对汉碑或经典书家谱系以外的文字遗迹的学习与喜好现象,早在清初以前就已经出现,并随着访碑运动的兴起而普遍流行,但成为普遍现象则显然是在清初以及更晚的时期。因此,傅山所说的“无所不临”的现象背后,即蕴含了清初书法艺术发展的双重趋势。

所谓双重趋势,是指在“无所不临”的对象中所包含的两种不同体系。一方面是继承明代以来主流的书法观念,以传统名家谱系经典法帖为学习对象,在清初社会则大多表现出崇尚董其昌为代表的传统书风;另一方面是沿袭复古思潮,随着新的学术风气的转变,受金石学、考据学的影响,将书法的师法对象扩展到名家谱系以外,以金石石刻、碑版铭文为学习对象,尤其对汉碑的激赏与学习成为清初书法发展的又一大趋势。这样的双重发展趋势,也可以说是随着明末主情思潮的迭起,历经了尚奇和复古观念的波澜,在清初形成的变革与守成并峙艺术观念的具体显现。这一书法观念是既受之前各个时期因素的影响,又与历史现象截然不同,而呈现出鲜明的时代特征。

首先,守成观念时常是继承历史文化和维护社会稳定的重要原因。如上文所述,清初的统治者或是出于对汉文化的热爱,或是以汉文化为契机收拢汉族知识分子来维护社会统治,常常对明代以来的历史文化和书画等艺术表现出极大的热情。如王士禛在《分甘馀话》卷二中所记:

本朝状元必选书法之优者。顺治中世祖喜欧阳询书,而壬辰状元邹忠倚、戊戌状元孙承恩皆法欧书者也。康熙以来,上喜二王书,而已未状元归允肃、壬戌状元蔡升元,庚辰状元汪绎,皆法《黄庭经》《乐毅论》者也。惟戊辰进士中工二王体者,首推海宁查昇,以其族权嗣韩兼习《五经》,拔置鼎甲,昇遂抑置二甲。

这一则记录既表明了统治者对书法风格及其发展走向的重要影响,又体现出顺治、康熙两位清初的皇帝所喜爱的书法风格,依旧是沿袭着明朝以来的基本观点,以历史经典名家为取法对象。尤其以康熙皇帝更为典型,不但自己酷爱书法,常作书以示天下,还对明末以来的集大成者董其昌的书法极为推崇。因康熙帝的推崇,加之董其昌自明末以来在江南一带原有的声望与其书风自身的魅力,使得以董其昌为代表的书风成为清初书法的主流之一。这一受董其昌书风制约与影响的现象,其思想根源是与守成观念有着密切关系的。因此,在清初以统治者为首,依傍董其昌风格展开了一场崇尚历史经典,主张守成艺术观念的书法运动。据史料记载,康熙皇帝将诗文书画、才学兼优的文人们聚于南书房,时常谈论书画、诗词甚至商议国事,入选者中不少文人都是以书法著称的。此类文人以守成观念为准则,讲究书法的传承与法度,在书法风格上都有着崇董倾向。

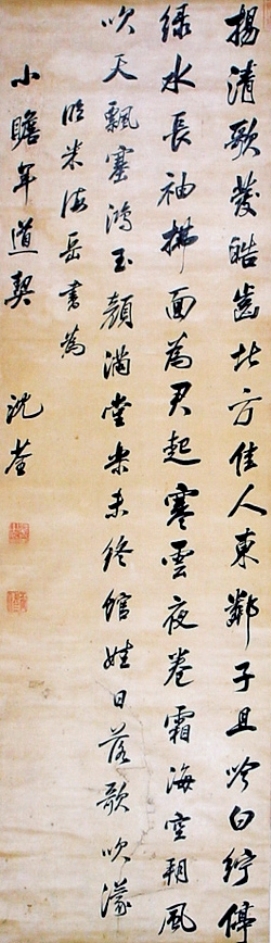

如明代书家沈粲的后人沈荃(1624—1684)(书作见图5-1),受到康熙皇帝的赏识,曾任日讲起居注官、国子监祭酒、少詹事、詹事等职。据清代方苞在《望溪集外文》中记载:“圣祖尝召(沈荃)入内殿赐坐,论古今书法。凡御制碑版及殿廷屏幛御座箴铭,辄命公书之……每侍圣祖书,下笔即指其弊,兼析其由,上深嘉其忠益……上自元公巨卿碑版之文,下至遐陬荒徼琳宫梵宇,争得公书以为荣。以是公名动天下,与赵承旨、董文敏相埒。”由此可见,沈荃作为康熙皇帝的书法老师,不但影响了康熙皇帝个人,其书法主张与观念同时也影响到清初的诸多文人,达到了“名动天下,与赵承旨、董文敏相埒”的程度。而沈荃的书法观念却始终未摆脱董其昌书风之藩篱,如清人梁巘评曰:“董公其昌传笔法于其邑沈公荃。”[97]因此正如有论者以为康熙年间董其昌书法一统天下,实在是肇始于沈荃向圣祖的灌输。[98]

图5-1 [清]沈荃 《临米芾行书轴》首都博物馆藏

与沈荃一起主张守成观念并被康熙帝赏识选入南书房的书家,还有孙岳颁(1639—1708)、高士奇(1745—1704)、査昇(1650—1707)、陈邦彦(1678—1752)等,这些书家都具有扎实的传统书法工夫,大都能承接流行于江南一带的董其昌书风,也具有强烈的守成观念。除此之外,还有一些书家虽然也主张自我,但其整体风貌依然笼罩在董氏风格之下。如笪重光(1623—1692)、毛奇龄(1623—1716)、姜宸英(1628—1699)、陈奕禧(1648—1709)、汪士鋐(1658—1723)、杨宾(生卒不详)等等。这些代表性的人物,有深受皇帝宠信,为朝廷推崇者;也有屡试不中,游于乡野以“江南布衣”自称者。虽然也有人已经意识到董其昌书作存在的问题,如杨宾就说:“赵(赵孟 )虽无骨,然临仿甚熟,工夫远胜于董”[99],但他们却始终未能开创旗帜鲜明的自我风格,因为此时整个社会风气受董氏书法风格笼罩尤甚。亦如杨宾回忆自己的学书经历:

)虽无骨,然临仿甚熟,工夫远胜于董”[99],但他们却始终未能开创旗帜鲜明的自我风格,因为此时整个社会风气受董氏书法风格笼罩尤甚。亦如杨宾回忆自己的学书经历:

余六、七岁时,即临先府君扇书《曹娥碑》,得其形似。十三、四,九有公名学《黄庭经》。十六、七,出就外传,遂俗学董宗伯,继又学颜鲁公《刘太冲序》。十八见米海岳《天马赋》,专意学之,凡书付云间崇沙人者,皆米也。二十一归故乡,故乡试皆诋之,乃始学《圣教》,虽与时流争名,俨然以书家自命,实无所知也。四十五、六,略知究心笔法矣,而尚无所得。指复时翕翕动,书亦弱劣。五十一、二,见王季瞻宋拓《九成宫》帖,汪安公《邕禅师碑》,始得《圣教》门户。又从《圣教》“羲”字“戈”法,悟大小书非悬肘不可。五十三得意在笔先,“笔”字之解。五十七知用意。今五十九矣,始知顿挫、轻重之法日悬时作细楷可得三百。[100]

可以说,杨宾学习经历的基本方法与观念,是明末以来直至清初社会中文人们最为普遍的一种方式,是以继承古人的基本成法与规则为目标,其核心观念中具有鲜明的守成特征。因此,这一守成观念下的书法艺术,因历史人文环境与董其昌为代表传统书风的自身魅力等原因,尤其在江、浙一带普遍盛行,成为清初书法发展的重要趋势之一。当然,这一趋势的继续传承与发展,也为传统帖学书法的持续和清中期以后碑帖对峙的局面起到积极作用。

其次,随着易代之际复古思潮的反拨和社会文化环境的转变,受金石学、考据学的影响,将书法的师法对象扩展到名家谱系以外,以金石石刻、碑版铭文为学习对象,尤其对汉碑的激赏与学习成为清初书法发展的又一大趋势。如上一章所述,早在易代之际,山东、陕西等古代碑刻集聚地就已经有不少来自南北各地的访碑者,一时间“访碑运动”成为风气在全国流行开来。

清初以来,这一风气随着社会秩序的稳固而得到了更为适合的发展环境。虽然说这一风气与金石学、考据学相关,但是对于书法的发展而言,其区别以往传统的学习规则,将师法对象放置在汉碑、石刻等历史遗迹文字上的这一做法,就需要书家具有很大的创新思维和变革观念。正如前述例子中所述,傅山同时将汉碑、《石鼓文》《峄山碑》《岣嵝碑》视为和那些历史名家书法同等的地位,这一做法虽然在之前的历史中也有出现,但是成为一种书法观念并普遍流行开来则是清初以及更晚的时期才有。随着易代之际访碑运动中郭宗昌、王弘撰、顾炎武、傅山、朱彝尊等诸多文人的努力,一条新的书法发展之路,即碑学书法继续在清初不断发展,成为清初书法又一大的趋势。(https://www.xing528.com)

所谓新的发展道路,一方面体现在清初隶书的中兴。汉代以后随着汉字的日趋成熟,隶书逐渐衰微,唐宋元明各代其间也有书家以隶书著称,但总的趋势始终未能达到兴盛。亦如清中期的书家钱泳所说:

唐人习(隶书)者虽多,实与汉法愈远。何也?唐人用楷法作隶书,非如汉人用篆法作隶书也。五代、宋、元而下,全以真行为宗,隶书之学亦渐泯没,虽有欧、赵、洪氏诸家著录以发扬之,而学者殊少。至元之郝经、吾衍、赵子昂、虞伯生辈,亦未尝不讲论隶书,然郝经有云“汉之隶法,蔡中郎已不可得而见矣,存者惟锺太傅。”又吾衍云“挑拨乎硬如折刀头”。又云“方劲古拙,斩钉截铁,方称能事”。则所论者,皆锺法耳,非汉隶也。至文待诏祖孙、父子及王百榖、赵凡夫之流,犹剿袭元人之言,而为锺法,似生平未见汉隶者,是犹执曾玄而问其高曾以上之言,自茫然不知本末矣,曷足怪乎![101]

如钱泳所言,自汉代以后隶书的发展呈现逐步衰微之势。如明代的文徵明祖孙、赵宧光等人虽也常作隶书,但却受制于唐代楷书图式影响,其隶书以整齐方正、字形严整为特色,而此类“挑拨平硬如折刀头”的特点正是唐隶的缺陷所在,缺少了汉代隶书的朴厚雄逸之气。当然,这一风格在清初也有传承,如王时敏、戴易等,依旧沿袭类似文徵明隶书的基本特点,更多笼罩在唐代隶书的基本风格之下。所以他们在隶书的发展中并未做出出色的贡献,其原因即是未能摆脱唐隶之藩篱。因此也可以说,清初隶书的兴盛是指书家能摆脱唐隶束缚而师法秦汉碑刻,其兴盛的实质是将师法对象放在秦汉碑刻之上。

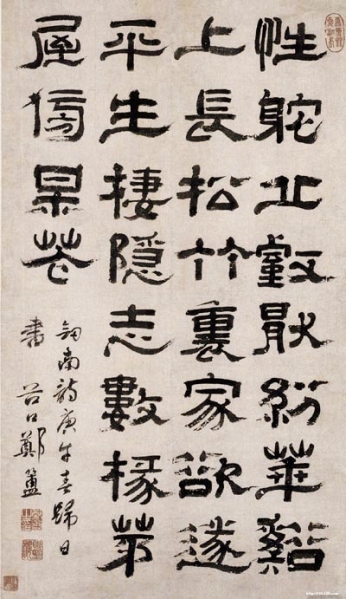

图5-2 [清]郑簠 《隶书剑南诗轴》 北京故宫博物院藏

郑簠(1622—1693)(书作见图5-2)是清初以来在师法汉碑上的影响较大者之一,曾多次在山东、河北、河南、陕西、山西、北京等地进行访碑活动,自述其学习隶书的经历,道:“初学隶,是学闽中宋比玉,见其奇而悦之。学二十年,日就支离,去古渐远。深悔从前不求原本,乃学汉碑,始知朴而自古,拙而自奇。沉酣其中者三十馀年,溯流穷源,久而久之,自得真古拙、趄奇怪之妙。”[102]这就表明郑簠也经历了如王时敏一类书家受制于唐隶风格笼罩的时期,所不同的是他能认识到学汉碑才能有“朴而自古,拙而自奇”之气。也正如靳治荆在《思旧录》中评价郑簠“论分隶之学,谓以汉为宗,占地甚高,故运笔自古”[103],这一师法汉碑的转变可以说是郑簠在清初书史上能以隶书著称的关键所在。由于郑簠转而以师法汉碑,就在章法上吸取汉碑字距宽松、行距紧密的布白规则,并且一改明代以来书写奇异字入书的风气,使得作品呈现具有汉隶精神的特色风貌。因而成为清初书坛以隶书闻名的佼佼者。

图5-3 [清]朱彝尊 《隶书题跋》浙江省博物馆藏

图5-4 [清]石涛 隶书《唐人诗意图题款》(局部)

图5-5 [清]朱耷 《临石鼓文》(局部)南京博物院藏

除郑簠以外,朱彝尊(书作见图5-3)、石涛(书作见图5-4)、朱耷(书作见图5-5)等等都是此时主张师法秦汉碑刻,擅长隶书创作的书家。朱彝尊也曾有过多次的访碑经历,曾在《曝书亭集》中自述:“余从云中转客汾晋,历燕齐,所经荒山废县,残碑破冢,必摩挲其文响拓之,考其与史同异。”虽然朱彝尊访碑更多有意于以考经史,志在经史典籍之上,但其书法也显然是以师法汉碑为宗,观其作品当是取法《曹全碑》笔意,用笔飘逸洒脱、随意轻盈,结体典雅端庄。从其书作中显然能看到已经摆脱了唐隶规式之藩篱,而直接以汉碑为师,在书写中又能兼有自我对汉代隶书的审美体悟,也可说其书风在当时的书坛中具有很强的个人风貌。而石涛与朱耷由于出生背景与人生境遇,二人一生始终处在矛盾之中,所以在生活及艺术观念上也明显具有表达自我与变革性特征。如清人李驎在《大涤子传》中记载石涛“集古人法帖纵观之,于东坡丑字法有所悟,遂弃董不学,冥心屏虑,上溯魏晋至秦汉,与古为徒”。从中可见,石涛也曾初染董其昌书风,后来上追秦汉,也成为清初擅长隶书创作者之一。朱耷则更是一改传统书风和崇董观念,不但提倡表达个人风格特点,还常师法名家谱系之外的古代文字遗迹,也留有师法秦汉碑刻之作。

所谓新的另一方面,是指随着碑学书法观念的不断流行,师法汉碑的书家们显然已经具有与传统书家不同的创作风格和审美观念。如在上一章中所述,访碑运动的较早践行者郭宗昌在其《金石史》中就使用了“高古”“超逸”“壮伟”“浑璞”“古逸”“雍穆”等这些词语,来赞扬自己所访得的秦汉碑刻书法所具有的艺术美感。

史实证明,这一书法观念和艺术美感的追求,在清初社会获得了越来越多文人书家的激赏。对长期以来受制于崇董书风的清初书坛而言,这一审美观念无疑指示出书法发展的一种新方向,其实质也显然更具有变革性特征。传统书法的基本表达形式越来越趋于成熟之时,也带来了一些弊病,如王弘撰就曾批评文徵明隶书为“汉隶之失也久矣,衡山尚不辨,自余可知”[104]。而周亮工也认为:“明文衡山诸君稍振之,然方板可厌,何尝梦见汉人一笔。”[105]这些对文徵明隶书的指责,就是一直以来形成的“传统”习惯和日益成熟的规式所致,亦如钱泳所批评其“有意圭角,擅用挑踢,与汉人迥殊”[106]。

因此,师法秦汉碑刻对书法审美观念带来的巨大转变,即是从对固有成法规式的重视转向了对“自然、烂漫、丑拙、古朴”之气的追求。典型的例子诸如傅山将“猛参将”和“学童”所书“都不成字”的书作,认为能出“奇古”使人“不可思议”,大赞此类书法为“字中之天”。[107]这一在书法审美上的转变,是变革观念下超越传统书法的思维和程式的结果。

所以晚年的傅山说,书法要“不拘甚事,只不要奴,奴了随他巧妙雕钻,为狗为鼠已耳。”[108]在主张变革的书家傅山心目中,坚守明代以来的固有成法即是为“奴”,若为“奴”,即使再好的雕琢之功都是不可以称赞的。他追忆自己早年书法道:“吾幼习唐隶稍变,其肥扁又似,非蔡、李之类。既一宗汉法,回视昔书,真是唾弃。”[109]反而认为:

汉隶一法,三世皆能造奥,每秘而不肯见诸人,妙在人不知此法之丑拙古朴也……汉隶之不可思议处,只是硬拙,初无布置等当之意。凡偏旁左右,宽窄疏密,信手行去,一派天机。[110]

对于师法汉碑后所带来对“丑拙古朴”“一派天机”的审美观念的激赏,不只表现在其隶书创作中,表明傅山对于书法整体观念上的转变。其著名的言论:“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排。足以回临池既倒之狂澜矣。”[111]可以说就是傅山书学审美观念的基本概括。在这一观念指导下,其书法创作自然也会随之发生改变,所以晚年的傅山作品不仅涉及诸多书体,同时在一种书体中也时常杂糅其他书体的笔势与意韵。尤其是能将篆籀笔意运用于行草书当中,呈现出不同于以往风貌之作。这一现象既延续着明末以来的文化思潮,又表现出碑学书法即将在清初不久日益兴盛的趋势。

当然,这一趋势不仅是傅山个人在书法审美上的新转变,也代表了整个清初书坛的又一趋势。如朱耷在《行楷千字文》中题跋道:“为书顷之,寿春祠偕好生堂道士至,为作篆字数行,后半缀文,乃尔错落也。”[112]这种对错落感的审美追求就与这一新的书法观念相对应。因为汉碑中常有类似错落、自然、朴拙之气,傅山在《论汉隶》(图5-6)中就认为:“汉隶之妙,拙朴精神。如见一丑人,初视村野可笑,再视则古怪不俗,细细丁补,风流转折,不衫不履,似更妩媚。”[113]而王弘撰也认为汉隶的精神面貌就是“不衫不履之致”[114]。足见此类书法审美观念,已经在清初书坛获得不少文人的激赏与追捧。

图5-6 [清]傅山 《论汉隶》(局部) 上海博物馆藏

因此可以说,这一清初书法发展的新趋势,一方面促使了隶书在清初获得中兴,另一方面书法的审美观念获得转变,使得艺术表达逐渐突破了自有明一代以来的传统书法局势,为清初书法的双重趋势提供了一条可行之路。

总而言之,如上文所录傅山晚年《哭子诗》中所表达的观念一样,清初书家已经有了“无所不临”的“会通”观念,这种观念实际上体现出清初书法在发展道路上的双重趋势特征。一方面,有继承和坚守明代以来普遍流行的传统书法之基本程式和规则者,因明末以来董其昌在文化中心的江南地区的影响,而表现出崇董书风盛行的现象;另一方面,则是随着书坛访碑运动的盛行,越来越多的书家已不按照有明一代所传承的书学观念进行书法学习和创作,而是将学习对象直追秦汉魏晋的碑刻之上,认为要直追古人的“浑璞、自然、丑拙、烂漫”之气,就要克服刻意安排与雕琢之弊,摆脱受前人成法和规则的约束,以能表现出古人书法精神中的“不衫不履之致”“字中之天”或“一派天机”为最终目标。这两种发展趋势,可以说既延续着明末社会文化与艺术观念诸多因素,又是书法艺术在新时期的具体表现。这两种趋势的出现,为清代中后期碑学与帖学两大书法格局的对峙,做了前期准备。或可以说,清初书法双重发展趋势的形成,是书法家们艺术观念上不同主张的结果,两者既对立却又密不可分,也是清初守成与变革并峙观念相互对应的文化艺术现象。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。