由于文人和艺术家对待经典态度的改变,越来越多的文人将书法的取法对象或创作题材扩展到了经典权威之外,甚至有意打破原有艺术风格形式的限制,创造更为新奇的书法艺术作品。所以在这一尚奇观念之下,书法艺术不论在表现题材还是形式语言上均有着极为新奇的艺术特征。

书法艺术如果想要在书写的题材内容上获得奇异效果的话,那么篆书无疑会因为古体字的缘故而产生时间上的距离感而显出标新立异的艺术效果。明末苏州人赵宧光(1559—1625)率先以“奇篆”影响着明末书坛。他称自己的“奇篆”为:“采择杂体,就简避烦,趋逸去拙。其本来之形,与夫累代之制,皆不泥也。格借玉箸,体间《碧落》,情杂钟鼎,势分八分,点画以大篆为宗,波折以真草托迹,规矩绳墨,终束于斯。”[105]他的草篆实则是以很简率的用笔,参以行草笔意,入笔不用藏锋,收笔也常见垂针出锋,这种篆书风格突破了一直以来常见的书写方法,与明末尚奇的艺术观念的盛行有着密切关系。

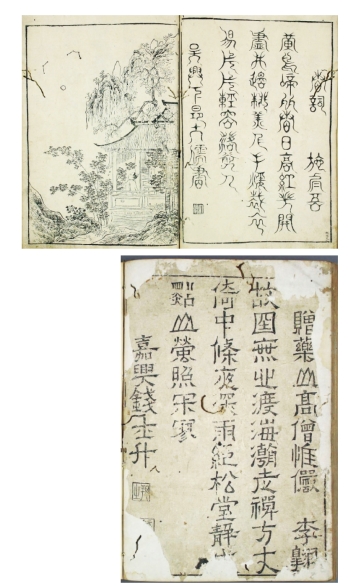

篆书的应用对于好奇的明末世人来说,会因生僻而生出不同寻常之“奇”。这一点正如明末诸多书籍或插图,也都以篆书来达到奇异的效果从而吸引读者的。如画家肖云从(1596—1673),从崇祯年间开始创作最后刊刻发行的版画《离骚图》[106],几乎每幅画的题款都是以篆书完成,原因估计与其所画的内容均是《楚辞》《天问》等历史久远的故事有关,遂选择以篆书落款与之相配合。万历年间刻本《西厢记考》中《借厢》[107]插图也是以篆字书“佛境客来无犬吠,山房僧去有云封”,来营造与画面相同的神秘氛围。

篆书因为在中国文字演变中出现年代最早,相对而言也较之其他书体更易产生距离感和神秘感。由此或可看出,这种审美体验恰好也与明末尚奇艺术观念的外在形式相互契合,亦即由陌生感、距离感或神秘感所激发出的一种新的感受与观念。如清人秦爨公评价赵宧光:“自成一家,一种豪迈之气,不可磨灭。奇而不离乎正,印章之一变也。”[108]可见文人对篆书的兴趣与好奇之心直接带来与篆书最密切相关的艺术形式——篆刻的兴起。

篆刻艺术则遇到了史无前例的良好环境,促使着这门艺术迅速兴起。篆刻虽然有着悠久的历史,并且元代王冕就曾用花乳石刻印[109],但自吴门画派的代表文徵明之子文彭在南京发现大量适合刻印的石材,并且以篆刻家的身份宣传青田灯光冻石,为文人普遍得到适合篆刻的材质起到积极的推动作用。因为有了石材的使用,文人们在刊刻印章时便多了许多乐趣,这一过程中文人们首先能够欣赏和把玩这些印石本身所具有的奇特之美,如明末文人沈野评价当时的灯光冻石时说道:“灯光之价,直凌玉上,色泽温润,真是可爱”[110],足见这些印石本身对文人们具有很强的吸引力,其石质、纹理、色泽常被文人们看作把玩的对象;其次在刊刻过程中也能体验许多刀与石之间难以预料的愉悦。如李流芳描述道:“余少年游戏此道,偕吾友文休竞相摹仿,往往相对,酒阑茶罢,刀笔之声,扎扎不已,或得意叫啸,互相标目,前无古人。”[111]

这种对于亲手制作中愉悦感的追求显然得到众多文人的追捧,因为此类感受是大多数文人在书画相关的创作之中前所未有的。当然,这一时期工艺美术中与文人相关的艺术发展,也和文人的积极参与有着密切的因果关系。如张岱《陶庵梦忆》中所说的“吴中绝技:陆子冈之治玉,鲍天成之治犀,周柱之治镶嵌,赵良璧之治梳,朱碧山之治金银,马勋、荷叶李之治扇,张寄修之治琴,范昆白之治三弦子”[112],这些工艺美术都是伴随着文人对于手工制作的好奇与兴趣的增强而参与其中。并且文人们可以通过亲手制作的篆刻或其他工艺品,来表达和宣誓独一无二的自我意识,这样也就满足了追求“奇”的这一要求。

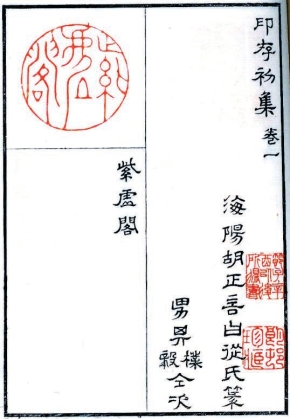

图3-18 [明]胡正言 《十竹斋印谱》

在此过程中,伴随着印刷出版业的日益繁荣,篆刻印谱的刊行亦被看作表达自我的一种尤为有效的途径和方式,于是刊行印谱之风骤然吹起,进而也更加影响着篆刻艺术的发展。文人及篆刻家们通常以为私人治印或引用经典名句等方式完成篆刻创作。在此过程中不仅可以宣传自己的篆刻艺术作品,也能利用印谱的方式建立自己和社会之间的联系,从而确立自己在艺坛和社会中的地位。如明末《十竹斋印谱》[113](图3-18)就是此时刊行印谱之风的产物,作者胡正言不仅因此印谱留下了自己的名字和著作权,同时从印谱中所刻如“董其昌、陈继儒、钟惺、谭元春、倪元璐、戴明说、周亮工……”这些在明末历史上赫赫有名之人,随之也就和自己建立起某种联系。虽然不能确定这些名人是否会用其所刻印章,但是由刊行印谱这一方式却使得篆刻家对于外界而言,即能建构起自己和社会名流之间的关系网。这一过程并非只是治印,而几乎可以说是从治印之前到印谱发行、流传这一相当长的过程,其中乐趣与好奇感自然引起文人们对这一艺术活动的青睐,同时也促使着篆刻艺术的大繁荣。如万历年间来到中国的利玛窦就记录了自己看到的篆刻艺术在社会流行的景象:

在物件上用印章是大家都知道的,在这里也很普遍。不仅信件上要盖章加封,而且私人字画和诗词以及很多别的东西上也都加盖印章。这类印章上面只刻姓名,没有别的。然而,作家就不限于一颗印章,而是有很多颗,刻着他们的学位和头衔,毫不在意地盖在作品开始和结尾的地方。这种习俗的结果便是上层作家的书桌上都摆着一个小柜,里面装满了刻有各种头衔和名字的印章,因为中国人通例称呼起来都不止一个名字。这些印章并不是盖在蜡或任何类似的东西上,而是要沾一种红色的物质。这种印章照例是用相当贵重的材料制成,例如稀有木料、大理石、象牙、黄铜、水晶或红珊瑚、或别的次等的宝石。很多熟练工匠从事刻制印章,他们被尊为艺术家而不是手艺人,因为印章上刻的都是已不通用的古体字,而凡是表现懂得古物的人总是受到非常尊敬的。[114]

由此可见,从篆书到篆刻这一具有新奇特征的书法题材内容,在明末获得了极为广阔的发展空间,表达出明末世人对于尚奇艺术观念的具体应用和诠释。而利玛窦也告诉我们,那个时期“凡是表现懂得古物的人总是受到非常尊敬的”,而篆刻艺术最基本的要求就是以古体篆书字体为对象进行创作,所以“他们被尊为艺术家而不是手艺人”,可见这一尚奇观念也会因“古”而得以体现。

如果说好古也与尚奇观念有着必然的话,那么在书法创作中书写古体字或异体字这一现象也成为书法题材内容中尚奇观念的体现。虽然自秦始皇时期就已经统一了六国文字,但是中国地大物博或因历史上地方割据、南北交通阻隔等因素,汉字在历史上书写使用中也会因地域不同而存在差异。这种差异也是随着地域文化而生的文化现象,在明代以前的社会中都不同程度地存在着异体字的使用。虽然异体字在使用上历史悠久,但是随着明中叶以来尚奇观念的流行和篆刻艺术的兴起,书写异体字的风气则愈演愈烈,几乎成为文人们表达尚奇观念尤为普遍的方式之一。清末文人叶德辉在《书林清话》中描述了明末刻书者使用异体字的情况:

明中叶以后诸刻稿者,除七子及王、唐、罗、归外,亦颇有可采取者。然多喜用古体字,即如海盐冯、丰诸人尤甚。查他山先生见之曰:“此不明六书之故。若能解释得出《说文》,断不敢用也。”虽然査氏之说,未免高视明人。有明一代,为《说文》者,仅有赵宧光一人,所为《长笺》,犹多臆说。且其人已在末季,其时刻书用古体字之风亦稍衰竭矣。吾尝言,与明时刻书人言字学,但语以王安石《字说》,即可去其嗜古好奇之病。盖王氏《字说》,多从真楷一体,以言六书,则诚不免杜撰……[115]

而对于赵宧光的《说文长笺》后人评价也是褒贬不一,如顾炎武就认为:

万历末,吴中赵凡夫宧光作《说文长笺》,将自古相传之《五经》肆意刊改,“好行小慧”,以求异于先儒。乃以“青青子衿”为淫奔之诗,而谓“衿”即“衾”。如此类者非一……然其于六书之指,不无管窥,而适当喜新尚异之时,此书乃盛行于世。[116]

由此可见,明末以来古体字或异体字经常被自由且肆意地应运到各种场合,即使明人所参照的王安石《字说》也只是言及真楷书体,对于六书则“不免杜撰”,叶德辉将此现象归结于“嗜古好奇之病”之故。这也正合顾炎武的说法,即认为在明末古体字、异体字因“喜新尚异之时”而“盛行于世”。当异体字被应用在不同的场合时,人们会因为对此类文字的陌生而产生好奇感,明末篆刻中时常因为采用古体字或异体字使得内容极为生僻难辨,诸如《十竹斋印谱》的作者胡正言所刻的几方印章就很难辨认其内容(图3-19)[117]。这种现象并非个案,而是篆刻家有意将这些内容以生僻难懂的古体字或异体字刊刻出来,其目的自然是为了达到突显自我、获得好古尚奇的美名。读者在这些极为冷僻的印章面前也常会发出识读或破解内容的强烈冲动,于是这些晦涩难懂的印章瞬间就与读者产生了互动。而明末以来的众多印谱常会伴有隶书或楷书的释文,来帮助读者阅读。所以这一品评的过程就又好似猜谜一般更加具有难以捉摸的魅力。对于这一现象有学者甚至作出“在中国文人篆刻史上,晚明的印章最难辨认”[118]的论断。

而这种异体字在书法中的应用较之于篆刻,则更是有过之而无不及。在尚奇艺术观念之下书写异体字在明末书坛骤然成风。书法家不仅能够从篆书中获得古体字的渊源,而且在篆书之外“书家还可以从古代的楷字体的字书和韵书中择取异体字,例如南朝(420—589)顾野王(519—581)编纂的字书《玉篇》、北宋丁度(990—1053)所编的《集韵》和其他字书。书家还可以把古代篆书字典中收录的篆字隶古定,然后用楷书或行书书体书写出来”[119]。在明末的书法作品之中,不论是赵宧光,还是倪元璐、黄道周、张瑞图、王铎、陈洪绶等等,若通观其作品,极为生僻的异体字都时常被作为书写的内容频繁地使用着。

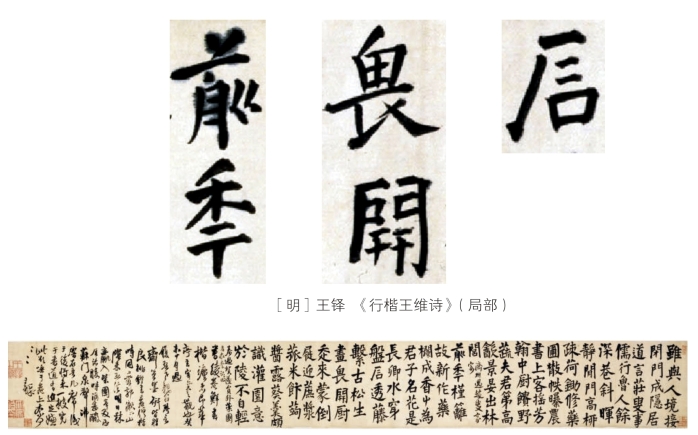

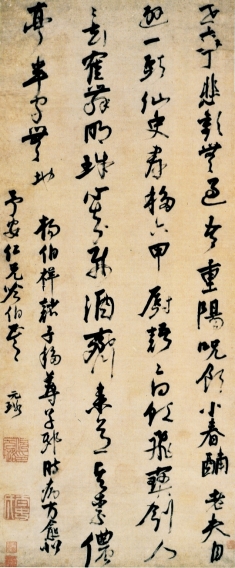

图3-20 [明]王铎 《行楷王维诗》 北京故宫博物院藏

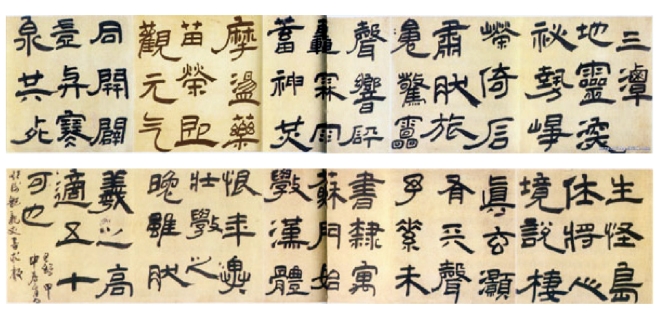

图3-21 [明]王铎 《三潭诗卷》 辽宁省博物馆藏

比如北京故宫博物院所藏王铎《行楷王维诗》纸卷本(图3-20),此卷当为作者51岁即明崇祯十六年(1643年)时所书,楷书部分显然有学习颜、柳书风的特征,但是我们不难发现其中有诸多楷书的写法,并非如唐楷那样极为规范。诸如其中所写的“前年”“畏开”“石”等字,或随意删加笔画,或将篆书写法用楷行书写作品,最终这些作品显然具有了极为强烈的生僻感。又如辽宁省博物馆藏王铎《三潭诗卷》(图3-21),此卷当书于崇祯十七年(1644年)即“甲申春正月”,也就是崇祯皇帝自缢前不久。此卷以隶书为之,不仅使用了自汉魏以来篆隶的传统写法,而且更将大量写法极为生僻的异体字运用其中。为便于对照,遂将此幅作品的释文录出如下:

三潭。地灵深秘势峥嵘。倚石肃然旅魄惊。雷声响砰轰霖雨蓄。神共摩盪药苗荣。即观元气同开辟。岂与寒泉共死生。怪岛休将人境说。栖真玄灏有天声。予素未书隶。寓苏门始学汉体。恨年异壮,学之晚,虽然羲之高适五十可也。王铎。甲申春正月为顺後(無阝?)亲丈书求教。

王铎自己也说他学汉体“恨年异壮学之晚”,我们从中可以看出王铎书写隶书的字法渊源不仅来源于汉代碑刻法帖,在这些碑帖之外,或是其他的字书,或是出于个人的臆造而书写出许多具有新奇感的文字。如此作中的“潭、石、然、雷、砰、雨、共、岂、死、门、学”等字都能看出其受到“喜新尚异”的尚奇风气很大影响。就连自己在落款中“甲申春正月为顺後(無阝?)亲丈书求教”这一亟需识读的内容中也用到生僻的写法。

由此可见,王铎是将这样的生僻异体字书写看作表达个性和实现自我的一种方式。也犹如他自己在《拟山园集·文丹》中所说:“他人口中嚼过败肉,不堪再嚼。”这一现象文人宋起风(生卒不详)就曾在《稗说》卷四《李、郭戚畹》中有所记载,即可看作为王铎尚奇的又一佐证,其记曰:比孟津觉斯王公方以书知名,郭独岳岳不肯下,尝谓曰:“今人学书,动称古法,然须变质为主。苟徒貌古人之成迹,窃其一二,而运笔任腕,不觉已意交乘。纵曰我熟某家,未造作者实地,自行己法,是名野战,难欺识者。且右军诸公千载以上,比当从古字宜矣。又好奇用古字,雅称述古,其愈失矣。为之解书则得已,若云代兴或未之许也。”[120]

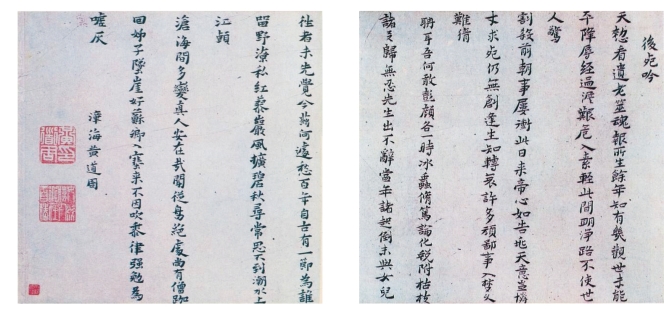

当然书写异体字在明末其他书家中也是常见的。如故宫博物院藏黄道周《小楷后死吟》纸本楷书册(图3-22),此作书于隆武二年(1646年)即是黄道周被清廷逮捕入狱,在牢狱中所书。通篇所书诗三十首,其中亦运用了古隶、篆书等写法,书写了不少异体字。虽然整篇气息依然具有楷书的宁静和规整感,但是读者在品读之中不免产生僻晦涩之感。此作虽是牢狱中所作,但作者书写中仍然不乏异体字,也恰好印证此观念之风靡与盛行。台湾何创时书法艺术馆藏的倪元璐《行书七律诗轴》(图3-23),虽然此作为行草书但作者却将“鹤”直接以篆书写法出之,并且“脯”“载”等字的写法也极为生僻。

图3-22 [明]黄道周 《小楷后死吟》纸本楷书册(局部) 北京故宫博物院藏

图3-23 倪元璐 《行书七律诗轴》台湾何创时书法艺术馆藏(https://www.xing528.com)

图3-24 《唐诗画谱》(局部)

伴随着出版业的发达和识字率的提高,使用异体字的这一做法在与文字相关的其他社会活动中也是尤为常见的。如万历年间的刻本《唐诗画谱》在用书法的形式展现唐诗时,也会选择用异体字或古体字来营造奇古之趣,满足读者猎奇的需求(图3-24)。

在书法艺术的题材内容上篆书的流行、篆刻的兴起和异体字的风靡等等,这些现象都是尚奇艺术观念对书法的影响。并且这些影响从文人士大夫到世俗百姓都是极为普遍的,不论在文人的书画作品中,还是在瓷器、紫砂壶等等的工艺美术中,这些题材内容的改变都是尤为明显的。

其次,再从艺术的形式角度来看,尚奇观念下的书法艺术表达也是极为新奇的。当书法家们开始以“游戏”“戏墨”或“戏谑”的态度学习及创作时,其对于书法的表现方法也就是不同于历史经典之作。若从作品的外在形式而言,无疑尺幅越大就越能在视觉感官上得到突显,在明末尚奇之风中,书写大尺幅的作品无疑就成为书家们突显自我、表达个性的首选表现形式。所以明末以来的书法中大尺幅的立轴作品的兴起,也是尚奇观念下对书法的又一影响。如果用清代梁巘在《评书帖》中所说“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态”[121]来评价各个不同时期的书法风格的话,那么此时书法形式上的高堂大轴巨幅作品,实则是这一言论最有力的佐证。

历史上,关于巨幅的书法作品的记载早在《宋史·张去华传》就有:“尝献元元论,大旨以养民务穑为急,真宗深所嘉赏,命以缣素写其论为十八轴,列置龙图阁之四壁。”而台北故宫博物院所藏南宋吴琚的行书《七言绝句轴》则被学界认为是至今发现的最早的较大幅立轴作品。实际上自宋元以来,也有不少巨制的书画作品,如元代赵孟 、张雨、杨维桢;明代以来的祝允明、文徵明、陈淳等等也有较大幅作品传世。并且,也有不少关于大字或榜书一类大尺幅作品创作的研究论著,如元代释溥光《雪庵字要》、明代李淳《大字结构八十四法》、明代丰坊《书诀》《童学书程》、费瀛《大书长语》等。[122]这些历史作品中长卷形式显然有尺幅较大者,并且已经成为文人常用的方式,作为立轴形式的作品也很少过两米,但是这类巨幅大轴的创作形式,真正兴盛和流行则是从明末开始。犹如相关学者所说:“直到万历以后的近百年中,才开始真正大规模地集中出现巨轴行草,迎来明代巨轴行草书的‘黄金时代’。”[123]我们通观书法史,以巨幅大轴的形式创作留存于世的作品,其数量在明末以来骤然上升,成为这一时期书法在形式表达中的一大特色。

、张雨、杨维桢;明代以来的祝允明、文徵明、陈淳等等也有较大幅作品传世。并且,也有不少关于大字或榜书一类大尺幅作品创作的研究论著,如元代释溥光《雪庵字要》、明代李淳《大字结构八十四法》、明代丰坊《书诀》《童学书程》、费瀛《大书长语》等。[122]这些历史作品中长卷形式显然有尺幅较大者,并且已经成为文人常用的方式,作为立轴形式的作品也很少过两米,但是这类巨幅大轴的创作形式,真正兴盛和流行则是从明末开始。犹如相关学者所说:“直到万历以后的近百年中,才开始真正大规模地集中出现巨轴行草,迎来明代巨轴行草书的‘黄金时代’。”[123]我们通观书法史,以巨幅大轴的形式创作留存于世的作品,其数量在明末以来骤然上升,成为这一时期书法在形式表达中的一大特色。

图3-25 [明]王铎 《赠汤若望诗册》(局部)

比如在《中国古代书画图目》中收录有一件王铎《行书五言古诗轴》,竟高达4.22米,宽52厘米,我们虽然不能妄下结论说这样的创作对于王铎是屈指可数的,但可以说这样的尺幅在历史上都是极为罕见的。有学者认为这样的书法形式和当时的生活居室建筑样式的发展有密切关系,是配合悬挂的实用需要而随之出现的独特形式。[124]然而,不论是实际需要也好,还是明末书家们的独立审美追求也罢,这一现象与明末文人表达自我、突显自我个性的尚奇时风是不无关系的。出现这样的作品形式实则也标志着明末尚奇之风下,文人之间对于如何能夺人耳目有着竞相比试的浓郁氛围。如果王铎这样的作品被视为这场尚奇竞赛中的极端者或优胜者,那么此时在立轴形式上突破传统尺寸则是这一竞赛之中极为普遍的现象。我们观王铎其他作品,尺幅在两米以上之作可以说是极为常见的,并且这样的尺寸和形式几乎成为王铎自我创作和应酬之作中常用的方式,在其存世作品中占有很大比例。

除王铎以外,明末不少书家都参与到这场以尺幅之大来表达尚奇观念的竞赛之中,并且以黄道周、倪元璐、倪云林、傅山等为代表的尚奇书风者,都存世有大量巨幅大轴之作。以他们为代表在书法的形式创造上即掀起了一股善于书写高堂大轴的风气。

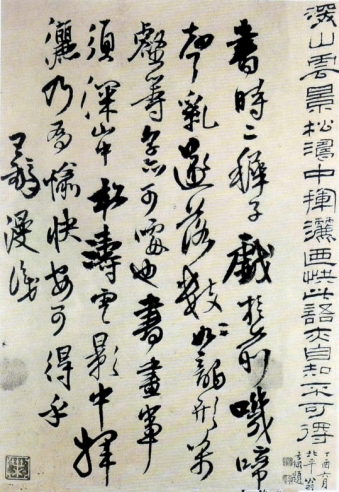

像这样在大尺幅绫绢或纸张之上书写,书法家自然也就要改变原有传统经典的书写风格,显然不能仅仅用传统的书法技法或只用数量的累积、叠加这一方式来创造新的作品。因为历史上的经典之作的尺幅无论如何也不能和他们相比,书家也难以用原有的传统方式去表达。所以书家自然也就会改变原有书写时的方法和形式,如王铎在《赠汤若望诗册》[125](图3-25)末尾即描述道:“书时二稚子戏于前,叽啼声乱,遂落数字,亦可噱也。书画之事,须于深山松涛云影中挥洒,乃为愉快,安可得耶。”可见这样的书写状态和作品效果都是与传统经典极为不同的。即王铎所言“于深山松涛云影中挥洒”才是他真正想要达到的艺术境界,可见其作品更着意于气势与率意为之。所以这类作品时常会以连绵大草或一气呵成之势瞬间完成,成为文人书家们彰显自我、宣泄情感的最为普遍的书法形式。这一创造性的过程亦如傅申先生所说:“王铎常将二王和晋人的书札加以放大,兼改变成长轴的形式,将原来是私人间的信札,变成大厅高墙上公众观赏的艺术。因此,内容不再是主体,笔墨、线条和全篇的布白,才是视觉欣赏的中心。比较难以解读的草书,也成为常用的书体,这是明末清初长轴书法艺术的新面目、新贡献,达到了此类作品的极致。”[126]

如果说巨幅大轴的流行,是明末书法对于挂轴形式在尺幅上的突破,那么在长卷中以杂书卷册的形式创作,则可视为对长卷书法表现形式的一种创新。这种形式的创新也是和尚奇观念的艺术表达有着密切关系。杂书卷作为长卷的一种表现方式,至少在元代就已经存在。但是我们若从元代以来存世的长卷作品来看,一般长卷都是用较为清晰的段落或统一的字体、笔法完成,并能使观者较为清晰地阅读。如传赵孟 的《六体千字文》,即是用六种字体并且按一定的规律书写,使人欣赏到六种字体的书法之美。而流行于明末以来的杂书卷册,虽然同样具有长卷的基本形式,但是两者在书写表现中则是明显不同的。

的《六体千字文》,即是用六种字体并且按一定的规律书写,使人欣赏到六种字体的书法之美。而流行于明末以来的杂书卷册,虽然同样具有长卷的基本形式,但是两者在书写表现中则是明显不同的。

明末的杂书卷册,常使用多种字体或多种文本内容,并繁杂地书写在同一卷册之中,这类作品在形式表现中的最大特征即是“杂”。其书写字体和内容均可以随意安排,不受文本内容或字体的限制,时常表现出极为随意自由的特点。这种书法形式可以说与明末尚奇艺术观念有密切联系。此类作品在明末书家的创作中出现的频率较之于此前迅速增多。如上文中提到的北京故宫博物院所藏王铎《行楷王维诗》纸卷本(图3-20)正文部分即是以楷书和行草书完成,虽然这还不能算是极具代表性的杂书卷作品,但是这已经能够看出王铎突破之前传统规则的长卷书写趋势。而王铎的另一件《行草诗稿》(图3-26)书写成册,内容书写以手稿的形式,书写随意,批注、圈点、删改等现象频频出现,极具“杂”的效果,表现出书前毫无刻意安排、随意为之瞬间草就的特点。这样的特点也就像王铎将众多的法帖随意删改、拼贴,重新组成新的作品,所表现出来的审美追求和创作动机是极为相似的,或可以说这些现象都与尚奇的艺术观念密切相关。

图3-26 [明]王铎 《行草诗稿》(局部)

而对于这类以“杂”为特征的长卷形式的作品,典型例子即是现藏于台北何创时书法艺术基金会的傅山《啬庐妙翰》。此作曾被白谦慎先生用来论证书法家傅山是如何受晚明文化之影响,并认为虽然此作完成于17世纪50年代,但基本可以推断,傅山早在明亡以前就写过杂书卷册。在此卷中所涉及的内容依次如下:

(1)笔记,楷书为主,兼有篆书的结构;(2)傅山笔记,行草书;(3)《庄子·天地篇》片段及傅山批注,正草篆隶混杂在一起;(4)药方一则,楷书,及《庄子·天地篇》片段和傅山注,行草书;(5)《庄子·天地篇》片段和傅山注,前半段的《庄子》以正草篆隶混杂为之,后半段批注以行草为主;(6)《庄子·天地篇》片段和傅山注,行楷书;(7)此后为《庄子·天运篇》行草书;(8)行书为主,夹杂着大量的异体字;(9)行草书;(10)至(14)行草书,书风中有章草意味;(15)有章草意味之草书;(16)以下为《庄子·天道篇》,小楷;(17)隶书;(18)小楷;(19)大篆;(20)隶书;(21)中楷;(22)草书;(23)至(24)小行楷;(25)行草,书风殊不同于前者;(26)傅山对《庄子》内外篇发的议论,楷书。[127]

我们从其中所涉及的文本内容、书写字体、书法风格等方面来看,此作所表现出的特殊之处是显而易见的。诸如五体字在其中混合使用;古体字、异体字频繁出现,甚至有大量难以辨认与识读的文字;还有多处和上文所述王铎类似的随意圈点和批注。虽然作品也有着明显的段落结构,但是总体而言还是有着明显的“杂”的特点。

总之,不仅仅在王铎、傅山这类书家的作品中有着杂书的特点,我们若就此现象再做具体研究或许还会发现大量的杂书卷册作品,因为这些作品中所表现出的艺术形式,实则都和明末的社会生活环境有着密切联系。在尚奇观念盛行的明末社会,文人生活中的方方面面都在相互影响、雅俗难辨,也就为杂书内容字体相混提供生活上的审美认同;书籍出版业发达后,通俗读物中极为丰富的排版与读者的阅读习惯,也就能影响着杂书卷在章法布置上的可能性;随意书写的文本内容和明末小品文的流行风气也是极为相似的;还有很多异体字、古体字和自造的字;这些现象都是明末尚奇观念的具体体现。

另外,“虽然书法艺术是附庸于文字的,而文字则有其内容和意义或讯息,需要加以解读。但是书法艺术的抬头,相对的,需要减低阅读的成分。于是,书法本身的用笔、结体和全篇布白上的加强与创新,自是努力的方向。因此在书体的选择上,也就偏好于表现力较强和具有较多创意空间的行书和草书。甚而至于将古人原本是以通讯为主的书札,特别是草书体的,借用来作为再创造的素材。”[128]当书家们常用行草书极为率意为之,直抒胸襟时,于是在书写中也就不会着意于细小的点画、精致的字形安排,而更需在瞬间就要能满足王铎所说的“于深山松涛云影中挥洒”之感。所以我们也会看到另一个在书法形式上突显的特征,即涨墨的使用。

关于涨墨在明末书法创作中的流行问题,学术界也有着不同的认知。[129]在此,我们认为这种“涨墨”被追认为是极有审美价值的具体原因,应该是社会文化综合因素的结果,而并非只是某一种原因所致,所以关于这一问题的追问或许还可以不断地持续下去。但是这一现象在明末的普遍出现,并成为文人们在书法艺术创作中的共识,应该说与此一时期的尚奇观念是有密切关系的。因为创作过程中的“涨墨”,是以无法预测的情形出现的,并且通过绢素或纸的自然印染还会出现极其丰富的墨色变化,这种效果既为文人主动的自我创造,又是能顺其自然而得“天趣”,瞬间即能达到物与我、主观与客观完美的统一。这一过程正如文人傅山(1607—1684)曾在笔记中记述的:

旧见猛参将标告示日子“初六”,奇奥不可言,尝心拟之,如才有字时。又见学童初写仿时,都不成字,中而忽出奇古,令人不可合,亦不可拆,颠倒疏密,不可思议。才知我辈作字,鄙陋捏捉,安足语字中之天!此天不可有意遇之,或大醉后,无笔无纸复无字,当或遇之。[130]

此处傅山将这些“猛参将”和“学童”所写的字,认为是“不可思议”并称之为“奇奥”“奇古”,极为赞赏曰“字中之天”。而且认为这类字是“不可有意遇之”的。可见傅山也对这种“不可有意遇之”极具偶然性和不可预测之美的强烈赞赏。所以傅山就认为要获取这类效果,“或大醉后”的方式可能遇之。这种对偶然性和不可预测之美的追求,在篆刻家中即表现如明末文人沈野记录的一段情形:

文国博(文彭)刻石章完,必置之椟中,令童子尽日摇之;陈太学(陈淳)以石章掷地数次,待其剥落有古色然后已。[131]

为了获得这种偶然的效果,文彭和陈淳早就用“置之椟中,尽日摇之”或“掷地数次”,而达到“剥落有古色”的残缺之美。这种残缺之美虽是人为,但却表现出天然之趣。所以,这些对于偶然性和不可预测之美的追求,实则与文人书法中对涨墨的追求是极为相似的。这种“涨墨”的笔墨形式语言,以独一无二的和不可预测的效果,常被用于书法长卷、册页、巨轴等个性表现形式之中,成为文人探寻新奇和表现不可复制之天趣的独特方式。如安徽省博物馆藏王铎的《金山寺》草书轴(图3-27)就能看出作者将大量“涨墨”颇为认同地使用着,其中多处表现出出乎意料的效果,想必由这些“涨墨”所带来的奇特效果正是作者所激赏的。而另一件崇祯十三年(1640年)王铎所作《雒州香山作》轴[132](图3-28)也同样频频使用涨墨,更在多处都显露出用墨过多乃至失控的情形,这种现象即可看作为涨墨运用的极端表现,也成为明末书法表现形式中的尚奇特征之一。

综上所述,书法艺术不论是题材内容上篆书的流行、篆刻的兴起和异体字的风靡等,还是形式表达中巨幅长轴、杂书卷册及涨墨等频繁使用,这些现象均是尚奇艺术观念在书法艺术中的具体体现。当然在书法艺术中还有许多能够证明这一观念的具体现象,我们仅仅从以上所述的这些常见现象给予关注,揭示尚奇观念对书法的具体影响。

图3-27 [明]王铎 《金山寺》草书轴安徽省博物馆藏

图3-28 [明]王铎 《雒州香山作》及局部

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。