如上所述,明末时期,王铎、张宏、葛徵奇、陈洪绶等一类书画家对于艺术经典和权威的认识与态度,不仅局限于文人阶层,这一现象在世俗文化艺术中也同样存在。伴随明末社会士商相混和百色工匠的发展,商业的发展越来越影响着文化在大众和精英之间的流行,在诸多方面都出现雅俗相混的现象。如印刷出版业的发达,就使得大众和精英文化之间产生前所未有的互动,各个阶层的文人都可以通过著述刊行书籍来发表自己的观点,实则就极大地打破了经典权威思想统治下的大一统的局面。其中虽然不乏真知灼见者,但是也有许多受商业经济、权利欲望、个人理想的影响,而促使不少盲目追寻个性和突显自我的表达者。一时间雅俗相混、鱼龙混杂的现象流行开来,这些现象也正体现出传统经典的权威性正在逐步走向衰微。作为大众通俗文化的发展,一方面始终以大众群体为对象;另一方面却又要通过经典或权威者使得上下文化产生互动。以出版业为例,在这一过程中如要获得大部分群体来满足自己的基本经济利益,则必须将经典文化和世俗文化相杂糅,又因为其受众者是大众群体,所以这类文化发展均是以重新认识和改造经典为前提的。

在这场精英文化和大众文化互动的过程中,不仅文人雅士阶层积极参与,同时大众百姓阶层也能踊跃地与之互动,使得明末清初的出版业在历史上辉煌至极,不论是偏于门类专业的画谱、墨谱或各种图谱,还是与文学、戏剧相附和的杂著书籍,均如郑振铎《中国版画史序》中评价此时的版画时所说“以大画家之设计,而合以新安刻工精良绝世之手、眼与刀法,斯乃两美具,二难并,遂形成我国版画史之黄金时代焉”[75],产生了蔚为大观的大众通俗读物。这些著作中不仅有着历史经典文艺作品及名家的名字,同时诸多刻工、编者、绘图者的名字一起与这些历史大家或当代权威们并列在一起。雅俗相混或雅俗融合的现象在此过程中就表现的尤为明显。清人叶德辉在《书林清话》中曰:“明人刻书,亦有极其慎重,必书刻并工者。”[76]诸如明末万历年间钱谷绘画、夏缘宗镌刻的《西厢记考》;黄应淳镌刻的《闺范》;黄应澄绘、黄应瑞镌刻的《状元图考》;黄应光镌刻的《玉合记》二卷;黄凤池编、蔡冲寰绘、刘次泉镌刻的《唐诗画谱》;刘次泉镌刻的《红拂记》二卷;刘素明镌刻的《绣襦记》二卷、《幽闺记》二卷等等。[77]这些书籍不仅对读者展现着历史上经典的文学、戏曲等史实,也同样记录了编撰者的名字。而在万历年间刻本《西厢记考》的插图《惊艳》中就在画面很醒目之处落有“夏缘宗镌”的字样[78];在《唐诗七言画谱》中的对应《九日》《汴河曲》《昌谷新竹》诗意都分别绘图并用“蔡冲寰写”“冲寰”作题款。[79]像这样的方式,使得很多的民间工匠的作品和经典权威们相互动而得到广泛流传。

同时伴随着这样的互动过程,经典作品和权威者的名字也时常被随意地使用,文学、戏曲等名家的作品不仅常常被书贾们刊刻发行用来满足大众需求,并且与书画名家的作品相联系呈现图文并茂的发行形式。有的使用了历史上诸多书画名家的名字,来解释自己所用的图画与经典之间的某种关系。如万历年间刻本《西厢记考》中的《崔莺莺像》[80]中就落有“明伯虎唐寅写”的款识,而我们知道在万历刻本之前的《西厢记》刻本中就有唐寅的《莺莺像》,并且这种将《崔莺莺像》放在《西厢记》卷首是后来常见的方式,如李廷谟刊本《北西厢记》书前就有陈洪绶绘《莺莺像》一幅。[81]而此处唐寅的《莺莺像》不仅与唐寅去世相隔久远,并且与唐寅现存仕女画的瘦弱纤细之态相比,则具有肥美丰满之态,实在与唐寅的画风有很大差距,这一现象要么说是刻工在传抄粉本中以讹传讹的结果,要么就是那些出版商和刻工们不会太在意所刻和原作的差距,只是将其当作一种叙事符号对待而已。

更有甚者,有大量的书籍直接套用古代书画名家的名字,只是借以“仿”字极其笼统且毫无顾忌地使用在自己的刻板印刷中。如果说在此过程中因为材质和表现形式的局限,不能完全表达所仿经典作品的风貌可另当别论。然而虽说版画的创作材质和书画有很大不同,但是我们也能看到很多刻工精致、艺术造诣颇深的作品诞生在这一时期。所以当我们看到不少历史上书画名家的名字被随意套用在极为程式化的作品上,并且作者似乎并没有刻意追求被仿者和刻本之间的相似性之时,我们不得不承认此时古代艺术经典权威正在逐步弱化。

图3-15 《元曲选》之《淮河渡波浪石尤风》插图 万历四十三年刻本

图3-16 《西楼记》之《病晤》插图

如万历四十三年刻本《元曲选》在《淮河渡波浪石尤风》[82](图3-15)插图中作者在图左上角落款“仿王摩诘笔”,我们知道,在董其昌的理论倡导下虽然将王维归为南宗绘画之首,但是王维传世之作在这一时期已不得见[83],此处所言“仿王摩诘笔”自然也就是许多肆意传抄版本之一(明末以来仿制和刊刻王维山水作品不在少数),并且可以看出所刻者也丝毫没有把王维这位“正宗”之首看得有何不同,只是按照一般的创作方式借用其名而已。

又如《麒麟坠》二卷《陈公访旧》插图其落款所谓“仿米元章笔”,虽然现今没有可靠米芾的山水传世,但可以通过其子米友仁(1074—1151)的传世作品和史料记载的“米氏云烟”“米点山水”等言论来判断,此《陈公访旧》插图中所描绘的云烟特征、山石皴法等可以说与极具米芾特征的表现手法毫无关系,但刊刻者竟然称“仿米元章笔”真不知是何缘故。而《西楼记》中的插图《病晤》[84](图3-16),不但将《西楼记》作者袁于令的原句“夜放踏残花底月,晓行撕破陌头烟”改为“夜放踏残花底月,晓行撕破岭头云”,而且紧接着却落款“子昂笔”,从资料显示此处“子昂”也并非当时的绘画匠人或刻工,再结合另外一幅《喜隽》插图中有“仿子昂笔”落款所用“仿”字来看,(实则此时“仿赵孟 ”者很多,如《诗余画谱》中也有“仿赵松雪”款识)所言仿的对象应为元代书画家赵孟

”者很多,如《诗余画谱》中也有“仿赵松雪”款识)所言仿的对象应为元代书画家赵孟 的可能性较大,但是虽传赵孟

的可能性较大,但是虽传赵孟 擅长书法、山水、花鸟及人物鞍马等,但是传世者甚少,即使在明末市民阶层中也是极为少见的,更何况此图所言的是山水画,就更难有真实的范本让其仿刻。并且我们再看其所刊刻的山水风格,不仅难以看出赵孟

擅长书法、山水、花鸟及人物鞍马等,但是传世者甚少,即使在明末市民阶层中也是极为少见的,更何况此图所言的是山水画,就更难有真实的范本让其仿刻。并且我们再看其所刊刻的山水风格,不仅难以看出赵孟 时期的风格特点,而且多是明代以程式化的方式完成,与赵孟

时期的风格特点,而且多是明代以程式化的方式完成,与赵孟 的书画似乎没有任何关系,但作者却落“子昂笔”“仿子昂笔”。如果要解释这一现象,那么刊刻者的最初目的并不刻意要与所仿对象的作品极为相似,这样的解释可能是最好的答案。[85]

的书画似乎没有任何关系,但作者却落“子昂笔”“仿子昂笔”。如果要解释这一现象,那么刊刻者的最初目的并不刻意要与所仿对象的作品极为相似,这样的解释可能是最好的答案。[85]

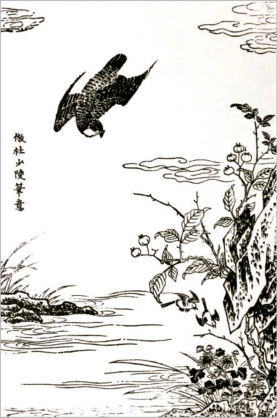

当然这种现象并非只是偶然,尤其在以古诗和画相互对应刊行的画谱中,这种“仿”历史名家之作则更为常见。这些画谱虽然并非像当时的《顾氏画谱》《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》[86]那样以摹仿历代名家画作为目的,但是却依然借用了很多古代名家的名字以“仿”的形式出现。如《诗余画谱》[87]是由宛陵汪氏辑印,配以版画插图的唐宋词选本。其中就有仿“赵千里(赵伯驹)、杨补之(扬无咎)、沈石田(沈周)、刘松年、文休丞(文嘉)、王右丞(王维)、赵松雪(赵孟 )、文伯任(文徵明侄子)、马和之、郭熙、李昭道、仇十洲(仇英)、范中立(范宽)、莫云卿(莫是龙)、米元章(米芾)、米友仁、李咸熙(李成)、董玄宰(董其昌)、王叔明(王蒙)、梅花道人(吴镇)”等人作品的插图。而另一部由新安人黄凤池编选的《唐诗画谱》[88]也是和《诗余画谱》形式相似的唐诗绝句选本,其中除了上述这些名家之外还有仿“陈道复(陈淳)、董源、李唐、林良、丁云鹏、马麟、高克恭、苏轼、杜少陵”等历史上赫赫有名的文人。这些书中常以“仿”或“仿某某笔意”为题记,将这些历史大家和自己所刊刻的画面结合在一起。我们不难发现刊刻者所仿的对象范围几乎是涵盖当时人们所熟知的历史名家,尤其对人们熟知的书画家的名字在其中出现频率则更高,或许是出版商借历史名家之名号招揽读者的体现。同样我们也能看到这些书籍刊刻的画面不但并非与所仿历史名家之风格极为接近,反而有些作品几乎是很难看到所仿者的艺术特色。通观这些画谱,刊刻者有着极大的程式和规格化,可以随意归类来应对所谓不同的名家风格。而且所仿者不但明知“以讹传讹”的刊刻者类似王维一类的作品,而且就连杜少陵这类以诗闻名者竟然也被落上“仿杜少陵笔意”款识成为诗词插图(图3-17)[89]。可见这些所谓的仿作,在取法对象和技法特征上是尤为模糊或宽泛的,经典作品原有权威性的光环也正在逐步黯然失色。所以,我们通观上述论述,就能对这些大众通俗读物文化中,对于历史经典权威的认识作出如下归纳:

)、文伯任(文徵明侄子)、马和之、郭熙、李昭道、仇十洲(仇英)、范中立(范宽)、莫云卿(莫是龙)、米元章(米芾)、米友仁、李咸熙(李成)、董玄宰(董其昌)、王叔明(王蒙)、梅花道人(吴镇)”等人作品的插图。而另一部由新安人黄凤池编选的《唐诗画谱》[88]也是和《诗余画谱》形式相似的唐诗绝句选本,其中除了上述这些名家之外还有仿“陈道复(陈淳)、董源、李唐、林良、丁云鹏、马麟、高克恭、苏轼、杜少陵”等历史上赫赫有名的文人。这些书中常以“仿”或“仿某某笔意”为题记,将这些历史大家和自己所刊刻的画面结合在一起。我们不难发现刊刻者所仿的对象范围几乎是涵盖当时人们所熟知的历史名家,尤其对人们熟知的书画家的名字在其中出现频率则更高,或许是出版商借历史名家之名号招揽读者的体现。同样我们也能看到这些书籍刊刻的画面不但并非与所仿历史名家之风格极为接近,反而有些作品几乎是很难看到所仿者的艺术特色。通观这些画谱,刊刻者有着极大的程式和规格化,可以随意归类来应对所谓不同的名家风格。而且所仿者不但明知“以讹传讹”的刊刻者类似王维一类的作品,而且就连杜少陵这类以诗闻名者竟然也被落上“仿杜少陵笔意”款识成为诗词插图(图3-17)[89]。可见这些所谓的仿作,在取法对象和技法特征上是尤为模糊或宽泛的,经典作品原有权威性的光环也正在逐步黯然失色。所以,我们通观上述论述,就能对这些大众通俗读物文化中,对于历史经典权威的认识作出如下归纳:

其一,在通俗书籍中一些原本属于工匠身份者,如刻工、绘图者、编辑者、出版者等,他们也会通过刊印书籍将自己的作品、名字与历史典籍或权威者放置在一起。

其二,这些书籍在文本和插图的配置安排上也是极其的随意,在古人文本、仿古人笔意的插图和同时代的文本、当时名家这几者之间随意搭配使用,并不会因为仿古人笔意的插图和古人的诗句、戏剧文本属于历史经典或权威,而给予极为特殊的关注和尊重。(https://www.xing528.com)

其三,在所谓的仿古人笔意的插图中,刊刻者对于所仿对象的相似程度并没有太高要求,只是以这些经典绘画及权威者来吸引大众群体的阅读兴趣和满足群众好奇心为目的。

其四,这些书籍在使用古代艺术经典风格时,不仅仅是极其随意和自由的,甚至具有肆意性的特点。

明末刊刻书籍者随意篡改古代经典的事例是不胜枚举的,并且这一对待经典艺术作品的态度已经成为一种普遍的社会现象。这种社会现象也正是传统儒家经典的权威性衰弱的具体体现。当明末以来对于经典和艺术权威的认识发生改变之时,人们调侃经典也就被看作见怪不怪的事情,并且常被激进的文人和艺术家们作为创造艺术“奇”的基础,甚至于把儒家经典四书五经中的言词改成饮酒时行的酒令或打情骂俏的打油诗,甚至赤裸裸地描述男女性交过程的黄色笑话,正统经典的内容全然被改造成低级的搞笑娱乐。[90]如《玉谷新簧》《尧天乐》此类戏曲读物书籍,就将《千字文》《千家诗》《四书章句》中的经典言词,编入《时兴各色酒令》《时尚酒令》等书目之中供人们行酒令所用,更将一些历史经典或权威人物篡改进《时兴各处讥妓耍儿歌》《时尚笑谈》这类带有淫秽色彩的文辞中。[91]

图3-17 《唐诗画谱》插图

所以谢肇淛在《五杂俎》中批评道:“吴兴诸刻,急于成书射利,又悭于倩人编摩,其间亥豕相望,何怪其然?”顾炎武也痛斥这种风气曰:“万历间,人多好改窜古书。人心之邪,风气之变,自此而始。”[92]由此可见,在儒家经典中所倡导的:“行有余力,则以学文”,“为弟子之职,力有余则学文,不修其职而先文,非为己之学也”或“德行,本也。文艺,末也”[93]的思想,随着主张革新和尚奇的潮流走向了与其相悖的道路。如明清之际文人张岱在《虎丘中秋夜》中所回忆的情景:

虎丘八月半,土著流寓、士夫眷属、女乐声伎、曲中名妓戏婆、民间少妇好女、崽子娈童及游冶恶少、清客帮闲、傒僮走空之辈,无不鳞集……天暝月上,鼓吹百十处,大吹大擂,十番铙钹,渔阳掺挝,动天翻地,雷轰鼎沸,呼叫不闻。更定,鼓铙渐歇,丝管繁兴,杂以歌唱,皆“锦帆开,澄湖万顷”同场大曲,蹲踏和锣丝竹肉声,不辨拍煞。更深,人渐散去,士夫眷属皆下船水嬉,席席征歌,人人献技,南北杂之,管弦迭奏,听者方辩句字,藻鉴随之。二鼓人静,悉屏管弦,洞箫一缕,哀涩清绵,与肉相引,尚存三四,迭更为之。三鼓月孤气肃,人皆寂阒,不杂蚊虻。一夫登场,高坐石上,不箫不拍,声出如丝,裂石穿云,串度抑扬,一字一刻。听者寻入针芥,心血为枯,不敢击节,惟有点头。然此时雁比而坐者,犹百十人焉。使非苏州,焉讨识者。[94]

这场发生在苏州虎丘的中秋之夜,几乎是一场全民参与的艺术盛宴,展现了诸多的艺术表演,仅文中就提到“鼓吹”、“丝管”、“歌唱”、“铙钹”、“洞箫”、“女乐声伎、曲中名妓戏婆”等,并且表演形式丰富多彩,南北杂之随意自由,参与人群也可谓是男女老少、士夫帮闲“无不鳞集”,我们不禁感到明末是全民娱乐和艺术风尚盛行的时代,这些艺术形式无疑在这个追求个性表达的时代里获得了长足的发展。但是这种发展在某种意义上是以对儒家经典和艺术权威的反叛为基础的。或者说随着人们对于个体和人性关注增多的同时也将传统经典权威置于不顾或给予重新认识。如传教士利玛窦在看到万历年间中国人爱好戏曲表演的情景时感叹道:“这个国家有极大数目的年轻人从事这种活动。有些人组成旅行戏班,他们的旅程遍及全国各地,另有一些戏班则经常住在大城市,忙于公众或私家演出。毫无疑问这是这个帝国的一大祸害,为患之烈甚至难于找到任何另一种活动比它更加是罪恶渊薮了。”[95]足见此时的整个社会实则都是处在儒家经典逐步式微的环境之中,张岱在《西湖七月半》中也回忆了自己在明末时期游览西湖时的见闻,从中不难看出儒家经典思想在当时社会中的认识逐步改变,摘录如下:

西湖七月半,一无可看,止可看看七月半之人。看七月半之人,以五类看之。其一,楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱,名为看月而实不见月者,看之。其一,亦船亦楼,名娃闺秀,携及童娈,笑啼杂之,环坐露台,左右盼望,身在月下而实不看月者,看之。其一,亦船亦声歌,名妓闲僧,浅斟低唱,若管轻丝,竹肉相发,亦在月下,亦看月,而欲人看其看月者,看之。其一,不舟不车,不衫不帻,酒醉饭饱,呼群三五,跻入人丛,昭庆、断桥,嘄呼嘈杂,装假醉,唱无腔曲,月亦看,看月者亦看,不看月者亦看,而实无一看者,看之。其一,小船轻幌,净几暖炉,茶铛旋煮,素瓷静递,好友佳人,邀月同坐,或匿影树下,或逃嚣里湖,看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者,看之。[96]

作者看似只是描写寻常不过的游湖见闻,但是结合张岱在《陶庵梦忆》的自序所说:“陶庵国破家亡,无所归止,披发入山,駴駴为野人。故旧见之,如毒药猛兽,愕窒不敢与接……遥思往事,忆即书之,持向佛前,一一忏悔”[97]的这一写作初衷可见,这无疑是作者对明末社会不良风气的一种自我反省。其所描写的“五类”人都与“看月”相关,但无一是真正“看月”者,就连张岱自己也认为西湖 “一无可看”。由此我们似乎可以对这段文字作出进一步的解释,“看月”如果看作张岱的反省思想中儒家经典精神的话,那么他所描述的这“五类”人,都对代表儒家经典精神漠不关心,似乎都以“看月”为理由,却无一人属真正的“看月”者。若把这“五类”人放置于整个社会而言,显然这“五类”人已经涵盖了社会的各个阶层,所以张岱所言这“五类”人也正是明末社会各个阶层的真实写照。整篇文章虽然为清新的小品文,但文中所流露出的明末社会的轻浮、肆意和人们无所事事的生活氛围却隐约地给人以沉重感。这种风气亦如其所描写的秦淮河房“便寓、便交际、便淫冶……仕女凭栏轰笑,声光凌乱,耳目不能自主。”[98]扬州二十四桥一带“巷口狭而肠曲,寸寸节节,有精房密户,名妓、歪妓杂处之。名妓匿不见人,非向道莫得入。歪妓多可五六百人,每日傍晚,膏沐熏烧,出巷口,倚徙盘礡于茶馆、酒肆之前。”[99]可见,此时的整个社会都是处在儒家经典式微的环境之中,人们对于个体和人性的关注增多的同时也将传统经典权威置于不顾或予以重新认识。艺术作为社会的组成部分,其对于古代经典艺术权威的认识自然也伴随着日常生活观念的改变而随之改变。

明代文人吕坤在《呻吟语》中反思明末社会道:“圣人无奇名,太平无奇事,何者?皇锡此极,民归此极,道德一,风俗同,何奇至有?”[100]而此时的明末社会氛围几乎是奢靡时尚、全民娱乐,上层政治也已经濒临大厦将倾,更何谈“道德一,风俗同”?反而正如凌濛初在《拍案惊奇》序中所述:“近世承平日久,民佚志淫。一二轻薄恶少,初学拈笔,便思污蔑世界,广摭污造,非荒诞不足信。则亵秽不忍闻,得罪名教,种业来生,莫此为甚。而且纸为之贵,无翼飞,不胫走。”[101]这是一个“思污蔑世界,广摭污造,非荒诞不足信”的时代,经典艺术的权威性不仅被人们怀疑,更为人们调侃、亵渎,并因此成为宣扬自我和表达自我的一种普遍方式。

故宫博物院所藏绘画《杂画图卷·之二》[102]中,陈洪绶在一对僧侣参禅论道的人物图上,竟落款曰“无法可说”,这不正是陈洪绶对于经典艺术和权威们的一种无视与挑战吗?而王铎也面对世人对自己书法的评价,发出反驳与自负的再三嗟叹:“吾学书之四十年,颇有所从来,必有深于爱吾书者,不知者则谓为高闲、张旭、怀素野道,吾不服!不服!不服!”[103]这些都可以视为明末世人向古人挑战的宣誓,这种社会现象也正如凌濛初所说呈现出“无翼飞,不胫走”的发展态势,并在各个艺术门类中都表现出了“新新无已,愈出愈奇”的特征。而古代艺术经典权威的式微,也同时孕育着新艺术形式的出现,由是“怪怪奇奇”的艺术表达也就在明末艺坛上演了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。