明末的书法艺术也与上述绘画的艺术表达有极大的相似性,因而此时的书法艺术风貌也堪称为写意书风。这种相似性,不仅说明中国书画艺术在明末时期的关系越来越密切,更能说明主情艺术观念对门类众多的艺术表达所具有的普遍影响。而此时具有代表性的书家也常常具有画家的身份,我们在上文所述的徐渭、董其昌等即是典型的例子。

首先,对于明末的书法艺术而言,率意为之以表达自我情感的特点也尤为明显和普遍。徐渭尝用:“吾书第一,诗二,文三,画四”来评价自己各个门类的艺术水平,自己将其书法列为第一,尽管后世的评价各不相同,但是他的书法艺术足以看出受主情观念的巨大影响。徐渭论书法的观点和其绘画上的观点也极为相似,常常为追求寄兴和率意而为,主张情感的表达。如在《徐渭集》第二册《徐文长三集》卷二十《书季子微所藏摹本兰亭》中曰:

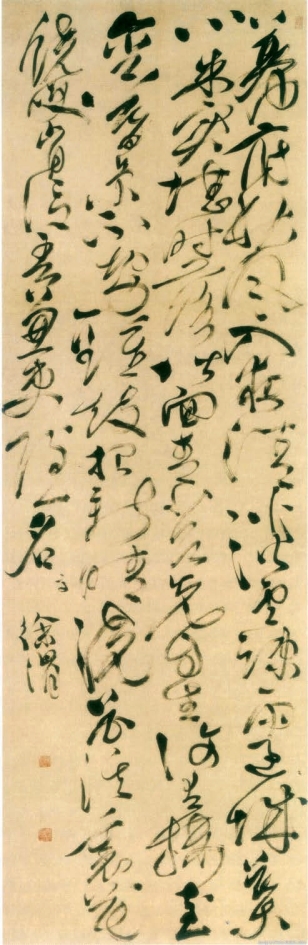

图2-14 [明]徐渭 《草书杜甫怀西郭茅舍诗轴》上海博物馆藏

非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳,铢而较,寸而合,岂真我面目哉?临摹《兰亭》本者多矣,然时时露己笔意者,始称高手……优孟之似孙叔敖,岂并其须眉躯干而似之焉?亦取诸其意气而已矣。

在徐渭看来,即使是书法临摹也要能见“真我面目”,只有发于自己情性率意所为者才堪称“高手”。所以他就以同样的评判标准对“宋四家”的书法作了评价,他在《徐渭集》第三册《徐文长逸稿》卷二十四《杂著·评字》认为:米芾“潇洒爽逸……一种出尘,人所难及,但有生熟,差不及黄之匀耳”。说黄庭坚“书如剑戟,构密说其所长,潇散是其所短”。评价苏东坡“苏长公书,专以老朴胜,不以其人之潇洒”。认为蔡襄“书近二王,其短者略俗耳。劲净而匀,乃其所长”。从这些评价可见,徐渭所推崇的书风都是具有“爽逸”“潇散”“潇洒”或“潇洒爽逸”的特点,此类书法风格特征实则就是对个人性情的宣泄与表达的率意之作。

从徐渭对“宋四家”书法的评价,不仅能看出不同时代书法观念的差异,更能体现出以徐渭为代表的“潇洒爽逸”写意书风在明末已经普遍流行。就如明末文人张岱在《琅嬛文集》卷五《跋徐青藤小品画》中评价徐渭的书法时所云:“唐太宗曰:‘人言魏征倔强,朕视之更觉妩媚耳。’倔强之与妩媚,天壤不同,太宗合而言之,余蓄疑颇久。今见青藤诸画,离奇超脱,苍劲中姿媚跃出,与其书法奇崛略同。太宗之言,为不妄矣。故昔人谓摩诘之诗,诗中有画。摩诘之画,画中有诗。余亦谓青藤之书,书中有画。青藤之画,画中有书。”张岱在看到徐渭书画后,而理解了唐太宗所言魏征之妩媚的缘故,大概是从徐渭书画中看到了率真的情感表达,好似唐太宗看到魏征冒死建言献策所流露的真情。这种直白的情感表达,在书画中就是不被客观规则束缚的率意所为,亦是主情艺术观念的具体体现。

我们再看徐渭书法作品(图2-14),不论是高堂立轴还是小品,皆放笔直书,落墨大胆,丝毫无刻意安排之感;其结体随意自然,收放自如;从落笔便如暴风急雨,顺势为之,一气呵成,于放笔疾书之中又不乏法度,处处体现着真情率意的表达,作品之中常有枯笔、破锋、涩笔或是极其夸张的笔墨造型的运用,甚至存在过于放纵几近失控的书写状态。清人陶元藻在《越画见闻》卷上《徐渭》中就评价其书法:“其书有纵笔太甚处,未免野狐禅”,但这也恰恰是写意之风的引领者、掌舵人徐渭在书法中率意为之的显著表现。也正如袁宏道所称之“诚八法之散圣,字林之侠客”,所称赞的都是徐渭书法中的那股放笔直书的“潇洒爽逸”和自我情感的极度宣泄。

其次,尤其在稍晚于徐渭的董其昌书法作品中,也同样可以看出其受主情观念影响而率意为之的艺术观念,也堪称明末书法艺术的代表。董其昌在书画创作和学习中常以“临”“仿”称之。关于书法的临摹观念在中国书法史中很早就有,而董其昌的临仿观念实际上明显受到明末主情思想的影响,实则更具有率意性的特点。有关学者对董其昌创意性的临仿的理论与实践的探讨成果已经较为丰厚,有许多实例都证明了明末以来以董其昌为代表的临仿观念,带有相当大的随意性或率意为之的特点。如董其昌在自己的《容台别集》卷四中所言:“柳诚悬书极力变右军法,盖不欲与《稧帖》面目相似。所谓神奇化为臭腐,故离之耳。”他认为即使学习二王一类的经典法书,也要注意个人感受,不能因为与范本“面目相似”而失去经典艺术的原创力,所以他提倡与经典法书“离之”。这种观念无不和明末以来注重个人情感的哲学思潮互为关系。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

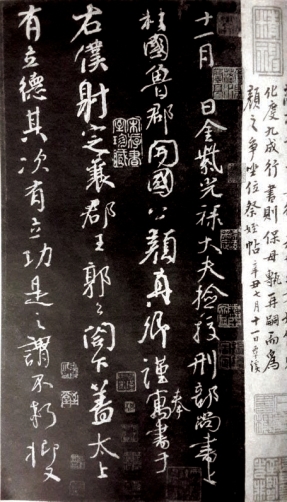

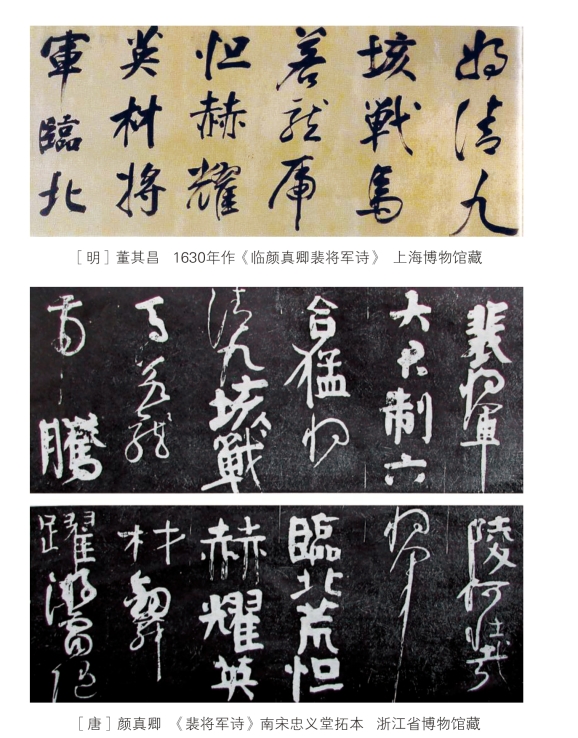

图2-15 [明]董其昌 《临颜真卿争座位帖》(册页局部) 台北故宫博物院藏

图2-16 [唐]颜真卿 《争座位帖》拓本(局部) 北京故宫博物院藏

所以我们看董其昌的临仿之作,通常都和原作之间有着很大差距,并且董氏所临通常带有极强的个人手法和率意为之的特点。如其《临颜真卿争座位帖》(图2-15)与颜真卿原作《争座位帖》(图2-16),虽然说古人学习书法的客观条件,并不像我们今天可以借助众多图像资料对其如实描摹学习,但是董氏此作和原作之间的差别之大,无论如何不能说是董其昌自身的临摹技巧问题,这种反差则更使我们看出是董氏的有意所为。临作更多的带有了董其昌的书风和情性,所以此处所说的“临”实际可以看作借经典之作来写董氏个人之风。董其昌类似的书法作品存世不少,诸如《癸卯临杂书册·怀素自叙帖》(图2-17[69])、《仿杨凝式神仙起居法》、《临张旭郎官壁石记》(图2-18[70])《临颜真卿裴将军诗》(图2-19)等等。这些面对古代经典的态度和认知集中体现了董其昌的艺术观念,也如他在《容台别集》之《书品》中所言:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目、手足、头面,当观其举止、笑语、真精神流露处。”他所关注的是作品中所流露的情感、精神,而率意为之则更体现出个人在艺术表现中的重要性。所以他最后倡言道:“世人但学兰亭面,欲换凡骨无金丹。山谷语与东坡同意,正在合离之间,守法不变,即为书家奴耳。”他从辩证的观点看待历史,认为艺术“正在合离之间”,认为“守法不变,即为书家奴耳”。此观点即是董其昌针对明初期和中期以来,艺术创作过分保守和教条化,作品难逃古人藩篱,毫无新意的弊端所提出的新认识。这种艺术观念实则也和当时的哲学思潮互为作用,一起改变着明末以来的艺术。

董其昌一类文人艺术观念的改变,可以说开创了明末书法变革性的潮流,即写意书风的普遍流行。紧随其后的书法家则更加主张个人情感和夸张个性的艺术观念。如张瑞图,其书法就一改明中期以来的二王一路书风,而创造出极为个性的风格面貌。评者称他的书法“从二王草书体一变,斩方有折无转,一切圆体都皆删削,望之即知为二水,然亦从结构处见之,笔法则未也”。[71]可见张瑞图从取法到创作,都极具个性。其草书用笔大胆,改变了传统书家取纵势以圆转流畅的笔法,常以侧锋、偏锋笔法书之,转折处多折笔,突出横向取势的特点。以其具有特色的转折和锋芒,用横向取势又加之以左右跌宕起伏的摇摆,形成了鲜明的节奏与韵律感。如此鲜明的书风,与其率意所为,放笔直书当然有着密切关系。他以表达自我面貌为核心从而摆脱了明中叶以来的复古时风,遂成为明末写意书风的代表者。而黄道周、倪元璐、王铎等人的书法,也和徐渭、张瑞图一样有着率意所为的特点。秦祖永在《桐阴论画》中称黄道周书法“行草笔意离奇超绝”,虽以二王为宗,但却参有己意。不论是小楷还是大幅长轴都极具个性和率意。行笔多将方折和圆转相结合,流畅之中不乏涩辣之笔。尤其大幅长轴的行草书可谓连绵起伏,痛快淋漓,一气呵成。倪元璐也以行草作品著名,观其作亦不乏率意所为之处,如后人姜绍书在《无声诗史》中论其书法“行草书如番锦离奇,另一机轴”。随着时间的推移,稍晚一些的书家王铎也已经逐渐从工整书风发展到写意书风,更主张笔法多变,在连绵不绝之中见随意。其中年以后的作品更发挥用墨特色,涨墨、枯笔的运用极其自然丰富。其所留传的很多所谓“临书”作品,实则是借古人之衣钵,写自己之胸襟的体现。不但没有被古人法书所约束,反而极力地主张以己意来学古,处处彰显着自己率意为之的主情艺术观念。

总之,这些写意书风的实践者,在明末的书画艺术中比比皆是,他们的书画作品大都体现了书画家们对率意和情感表达的赞赏,也可看作明末主情艺术观念在书法中的具体体现。这一写意之风既开创了明末以来书画艺术的新风气,也成为明末清初艺术观念嬗变在书画艺术中的初始形态,由此为基点,伴随着主情观念的极度表达,艺术的嬗变也便自然展开。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。