德勒兹在《电影2:时间-影像》(Cinema 2: The Time-Image)的结论曾预言,“新的数字影像可能转换成电影,或取代电影,宣布它(电影)的灭亡”[10]。但又从哲学角度留出了空间,判断新影像是一种“重构的对象”,和电影影像的关系还有待于确定。[11]德勒兹所说的“新影像”还停留在电视机界面,在后电影情境中,我们发现,德勒兹的预言依然准确。VR影像能否成为电影的“家族相似”?如果不是,它又是什么?两者关系尚无定论,但可以肯定的是,VR影像的起点仍是摄影机。我认为VR影像更趋近于一种沉浸式的新媒介,它与电影在技术逻辑上存在的诸多异同,恰好能切割出不同的比较平面,成为我们进一步理解两种媒介的入口。这也正是本文接下来要展开的讨论。

首先,从技术层面分析两者异同。第一点是拍摄方式的异同。电影是典型的二维空间,VR影像则是一个交织着听感、视感与触感的三维空间。为了实现全景效果,目前一般通过组装多相机至球体形状的方式实现360度画面拍摄,再通过后期将画面拼贴成一个主画面。Hype VR(图4)是VR拍摄的其中一种摄影机,由14台Red Scarlet Dragon摄影机构成。它最大的特点在于六自由度(6 degrees of freedom),意思是“物体能够在三维空间里,在xyz三轴方向上自由运动以及围绕三轴自由转动的能力”[12]。正是这个因素,得以形成VR最重要的三维空间。

图4 Hype VR

360度拍摄对拍摄现场提出了前所未有的要求。电影拍摄往往“全副武装”,从导演到演员,从摄影到录音,各个工种都会围绕在现场。而VR拍摄现场只能有演员与摄像机,否则360度全景效果下,片子很难逃避穿帮的下场。

第二点是镜头语言的异同。电影的基本单位是镜头,长镜头(long shot)在电影中既有客观的技术处理,也有独树一帜的作者风格存在。譬如贝拉·塔尔(Béla Tarr)的长镜头抑或侯孝贤的长镜头,是需要在美学层面被讨论的。而虚拟现实电影的基本单位是场景(scene),这就意味着要重新考虑蒙太奇(montage)的用法。如果场景之间的剪切过于频繁,观众极容易产生眩晕,因此即便在动作戏较多的短片中,也要在剧本阶段便探索适合VR的慢叙事。当单一场景超过一定时长,该镜头就成为VR影像中的长镜头。目前VR中的长镜头效果更多是出于技术限制而成,但也不乏新的可能性,这其中存在用长镜头探索VR影像语言的短片。《原爆之木》(The Atomic Tree,2019)由多个长镜头组成,充满着安静的生命观念,是现阶段VR长镜头实践的参考。主角是一棵有400年历史的山木松(Yamaki Pine),它生长于雪松森林,在广岛原子弹爆炸中幸存,见证了几百年来人与树绵延的生命历程。短片第一部分先带观众穿梭于广袤无垠的建模空间。随着视线越来越清晰,我们在一个非常逼近的距离,目睹了广岛原子弹爆炸的瞬间。爆炸转场后,我们来到了一座禅寺。日本僧侣、禅宗与古松,构成了短片幽静的基调。有意思的是,短片的空镜头或长镜头是依靠机械技术呈现的,但内核却展现了悠然的生命观念,这或许意味着优质的内容能超越机械技术的限制。

另外,电影中的景别是灵动的,从特写镜头到开阔的远景,景别承载了相应的镜头情绪。囿于技术,现阶段的VR影像无法呈现丰富的景别,更多的是属于机械的运动镜头。在叙事类VR影像中,《追梦少女》(Girl Icon,2019)是一部社会意义大于影像意义的纪录片短片。在社会意义上,《追梦少女》呈现了印度“女孩成长运动”的成果之一,即印度17岁女孩Rani在马拉拉基金会的赞助下,得到了上学的机会。在影像意义上,这部短片的优缺点都很明显。首先是优点。其一,长镜头天然地为观看者提供了一道沉浸的屏障,使我们减少了进入情境的时间——我们似乎就在Rani的身边,听着她与周围人聊天,尤其是人物对着镜头说话的时候,我们像那个正在聊天的对象。其二,观看者的在场感缩短了与影像的距离感,我们不再苛求于一位演员需要多少演技,在这里“生活”比“演技”更需要耐心。然后是缺点。《追梦少女》的分屏是三屏,一个画面中有三个分隔空间,却由于没有很好的缝合技术,造成了影像的断裂,也令观看者感到晕眩。并且,蒙太奇转场方式用黑屏加画外音的方式处理,尚显笨拙。至于结尾的自行车运动镜头是目前VR影像实践的突破。自行车的运动视点牵引着我们的目光,最后自行车画面变成动画画面也让人眼前一亮,是探索VR电影语言的有益尝试。

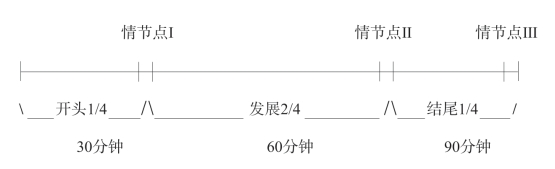

其次,从剧作法出发,电影与VR影像的叙事逻辑大相径庭。通过比较电影、交互式电影与立式交互,这份图谱将更加清晰。先说电影,电影的剧作法非常成熟。通常一部电影要建立卡片系统[13],合理安排开头、发展与结尾三个部分,在每一部分的将结束之处会出现三个情节点,推动剧情的发展(图5)。

图5 电影卡片系统

相比VR影像,电影的剧作系统非常传统。无论是商业电影还是艺术电影,背后都蕴含着基本的剧本结构。即便是打散叙事规则的《罗拉快跑》(Run Lola Run,1998),也是在编剧绝对意志下进行的内部重构,是一部精心设计的零交互作品,本质上并没有突破剧作的逻辑。(https://www.xing528.com)

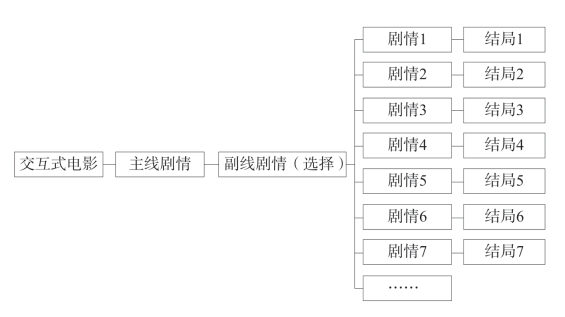

再讨论交互式电影。严格地说,交互式电影和传统电影一样,都有一套严密的剧作系统,唯一不同在于,交互式电影衍生出多重迷宫般的副线剧情,观众可以根据自己的需要选择剧情,这意味着不同的剧情会生出不同的情节点,走向不同的结局。以《夜班》(Late Shift,2015)为例,这部悬疑电影在副线剧情部分设置了180多种选择,观众可以通过手机端决定主角接下来的走向,最后会产生七个结局(图6)。

图6 交互式电影的剧作结构

交互式电影就像德勒兹所言的“块茎”(rhizome)思维。德勒兹在《千高原》(A Thousand Plateaus)提出块茎有四个特征,其中一个特征是“连接性和异质性原则”(Principles of connection and heterogeneity),指的是“块茎上任意两点都能被连接,也必须能被连接”[14]。传统树状的模式有一个固定的起点,以此为中心展开编码(code)。但是块茎思维没有起点,亦没有终点,A与异质性的B能随时连接——这是块茎最需要注意的一点。交互式电影便是如此,从副线延伸出多种剧情(1、2、3……),副线可以与剧情1连接,也可以和剧情2连接,没有一个固定的所指。块茎是一个无中心、破层级、非线性的思维,在这个维度上,也意味着交互式电影是瓦解电影传统主体的行动。然而,这并不代表交互式电影是彻底的反电影,因为交互是它的特征,从剧作法来看,本质上交互式电影还是属于电影。

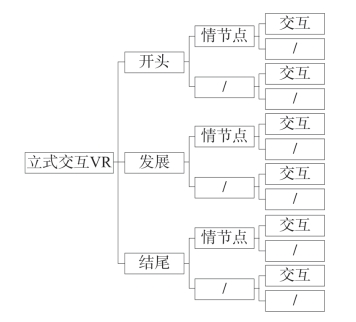

最后是立式交互VR。和电影一样,立式交互有开头、发展与结尾。不同在于,VR剧本(尤其是叙事类)不像电影剧本那般拥有缜密的好莱坞剧本结构,也无法发挥编剧的作者性,昂贵的制作成本决定了其要根据现有技术打量剧本。譬如,需要从场景的移动频率设计情节。同时,立式交互的情节通往多重岔口,它的情节点可以发生在剧情的任意阶段,交互亦然。以Ello Echo(2019)为例,这是一个有关宇宙救援的故事,属于典型立式交互VR。短片的交互行为发生在以下场景:用手柄触摸石头或操控小木杖以继续剧情;用声音引导剧情是本片的亮点,如短片会提示观看者——“制造点噪音唤醒ELLO”,只有当观看者发出声音,ELLO才会从太空舱中醒来,迎接接下来的危险挑战。这两个交互行为分别发生在短片的发展和结尾,因此,立式交互更倾向于在需要的剧情部分设置情节点/交互,而非像电影那样在约定俗成的情节点制造冲突。

需要指出的是,立式交互看似是观众系统,但本质上还是德勒兹所说的“根系系统”(the radicle-system)。尽管子根(文本)已经从主根茎(主文本)中呈现出分离趋势,但依然牵制于其主体结构。立式交互有一个严格的剧作逻辑,观众与剧情需要在特定时间内进行互动,如果观众没有照做,将会出现剧情停滞或剧情突兀发展下去的情况。

图7 立式交互VR的剧作结构

总之,通过比较电影与立式交互,我们发现两者的技术与剧作并无相同。显然,作为数字时代的新媒介,VR可能会延伸“何为影像”的边界,但它不等同于电影。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。