基于对洞穴的现象世界展开与控制论的论述下,我们成功地在媒介层面建立起了“洞穴”。但这一洞穴仍单纯地悬置于人之外,成为某种现象学讨论的对象。接下来,我们尝试进入洞穴,借由对让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)关于地图和领土,以及对柏拉图(Plato)经典洞穴隐喻的颠倒演绎,作为洞穴本体论论述的基础。不难发现,在人类对洞穴的知识谱系中,柏拉图关于洞穴的寓言是一个无法回避的话题。即便是可被引用为一种批判媒体理论的典范的鲍德里亚,柏拉图式的传统在他那里仍可以被观察到。“地图和领土”的概念就是对于“洞喻”中理念世界的一种新阐释角度。对鲍德里亚来说,西方文化的消亡可以直接观察到,“地图和领土”之间的区别已经失去了意义,我们都只是在拟像或者说就在“地图”中过着“超真实”的生活。

鲍德里亚在文化分析中应用的定义完全是关于他对地图和领土之间纯然二分的认识论观察结果,而对于这一观察结果所引发的“真实符号代替现实”所谓“超真实内爆”,直接导出了鲍德里亚在海湾战争中著名的“伊拉克战争并未发生”的结论。实际上真实的电子游戏并非一个可通过符号割裂“虚拟影像”和“现实世界”二分的黑箱,而是如前文所述的,基于不断迭代的共轭控制下的复杂系统。它的生成过程在系统论与控制论的不断冲击下逐渐成为某种难以被拓扑的“数字洞穴”。

在20世纪90年代的电子游戏中,有一类被称为“即时战略”[10]的电子游戏,其中最有名的是暴雪出品的《星际争霸》(StartCraft)和《魔兽争霸》(Warcraft)。在游戏中,玩家如果操作虚拟战争单位通过一个在屏幕上原本被遮蔽的黑暗领域,这个被称为“战争迷雾”的黑暗区域会在虚拟地图上被点亮,并且它的所有地形信息都会被自动绘制。根据克劳塞维茨(Carlvonclausewitz)在《战争论》(The Theory on War)中的讨论我们知道:“最重要的是不确定性的因素,为了确保生存,战时必须避免或至少尽量减少不确定性,但不可能完全消除。然而,在电脑游戏中,不确定性不仅永远不能被消除,而且也不能被允许消除,因为不确定性是游戏和游戏作为媒介的本质。”[11]

结合马库斯·劳森伯格(Markus Rautzenberg)在著作《设计不确定性》(Framing Uncertainty)中关于洞穴与电子游戏的讨论可以看出,他实际上站在媒介物质性转向后的理论高度直接点出鲍德里亚对于“柏拉图洞喻”的二元对立式改造的谬误[12]。

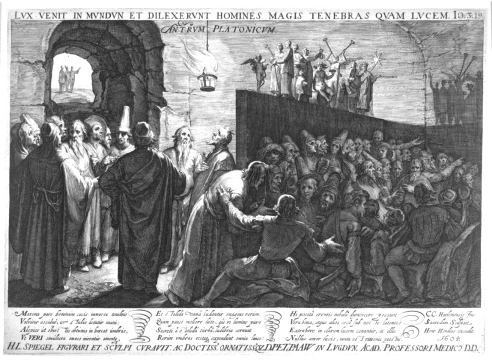

诚然,任何一个系统学过希腊哲学史的人文学者都很难避免这种谬误,出于对古典美学的敬畏,每次进入电影院或者打开电脑屏幕,我们都被柏拉图“洞喻”惊人的现代性所折服。透过扬·萨恩勒丹(Jan Saenredam)的绘画《柏拉图洞穴》(Antrum Platonicum,图3)我们可以看到洞中场景的真实写照:右边是洞穴居民,他们只能感知到最右边洞穴墙上的阴影图像。因为这种描述是省略的,不像柏拉图的叙述那样是线性的,所以它有点偏离了文本,没有表现出束缚住洞穴居民的枷锁,迫使他们只能从一个角度看墙。阴影本身来自放置在洞穴居民身后石墙顶部的雕像,由火的背光照亮。此时一个反复出现的常见的误解已经可以避免,因为画中墙面上的影子,是火光投射到雕像上形成的,并非来自洞穴入口的日光,而是人为的来源,挂着小灯笼的天花板上的洞。

图3 《柏拉图洞穴》[13]

这一点很重要,因为它说明了幻觉和现实、表象和真理之间的柏拉图式的区别不是二元的,而是在一个超过两层的层次中组织起来的。换句话说,劳森伯格批判鲍德里亚在他的媒体本体论中对“地图和领域”的区分是仿照柏拉图寓言中的阴影图像和雕像之间的区别,而不是仿照阴影和洞穴外阳光普照的世界。但是,根据柏拉图的观点,只有后者才是真理的领域,唯一存在的现实,是真实理念的领域。(https://www.xing528.com)

在绘画中,我们可以看到洞中观影者在强烈伸张着自己的“意见”,而那些在外面阳光下行走的人,只能从洞内看到模糊的身影。这与柏拉图在《理想国》(Πoλιτεία)中的描述非常一致,《理想国》第十卷中在谈论艺术的领域大量地使用盲区、可见、透明和不透明等光学隐喻,同时贬低感官,认为人通过身体无法实现真正的“洞察”。不仅如此,实际上我们还可以看到画家萨恩勒丹还试图通过抽象的线条笔触勾勒出那些沐浴在理想世界高强度阳光下的人们是如此纤细,那种感觉就玩家试图钻进液晶显示屏顺着图像信号源去观察计算机分布在硬盘和中央处理器中孱弱的电流,它们是那样精微。

通过劳森伯格解读在柏拉图的洞穴寓言中,认识论的层次是存在的——因此不是二元的,而是至少三重的。

首先是阴影意象;其次,雕像从后面被火照亮,从而使墙前的皮影戏生动起来;最后,洞穴之外的思想领域。柏拉图只是在感知对象的认识论框架内部和外部之间有所不同。像影子一样,雕像也是“仅仅”的形象(与真实的思想世界相比),但是阴影的形象在认识论上比墙上的雕像要弱,这是柏拉图典型的思维方式。而闪烁的影子只能显示短暂和转瞬即逝的形状(希腊语φάντασμα泡影;拉丁语simulacrum),雕像至少是具体的物质,稳定的感知对象。但两者都是形象,因此与观念的世界截然不同。形影是通过形似的相互联系的表现形式而联系在一起的,是一种完全不同于观念的存在方式。就图像而言,雕像比不稳定的阴影图像“更好”,但像它们一样,仍然“只是”图像。

正因为如此,“地图和领土”才有可能改变位置,对柏拉图来说,至高的“理念真实”或洞穴出口之外的事物,与洞穴内的一切事物是截然不同的。相反,火光—雕塑—阴影—影像之间的区别反而不是绝对的,而是渐进的,这就是为什么它们可以相互关联并且形成系统,就像计算机系统里面的电流。劳森伯格认为出于对意识形态的批判的角度来讲,对“理念”真实的执着应该可以通过再次模拟的阴影和图像中拯救出来,这在拟像的仿冒阶段就是通过去神圣化地修造大理石天使而形成,在鲍德里亚的前期论述中非常著名。而进一步阐释柏拉图的观点,光靠“真实的痛苦”的论述来揭示“理念世界”的感知是不够的,因为现实并没有真正受到“地图和领土”之间的差异的影响。这意味着鲍德里亚的批判立场不能假定一个可以区分“拟像与真实”的特权地位,这个特权地位即便是有,人类也无法真正实现殖民。换句话说,即使是鲍德里亚,还是人类,也像其他人类一般仍然住在柏拉图的洞穴中。

回到“洞喻和图像”的历史阐释嬗变,在推翻鲍德里亚对虚拟与真实关系的纠结对立后,关于我们是否应该走出洞穴这一个方向性的问题来讲,劳森伯格引述了德国人类学家汉斯·布鲁曼伯格(Hans Blumenberg)晚期巨著《洞穴出口》(Höhlenausgänge)中最具原创性的观点。书名已经表明,这是对柏拉图寓言的一种现代解读,但该书开篇就推测,对人类来说,通往洞穴的道路并非思想的退步,相反,这是整个文明的基本条件。布鲁曼伯格提出了一种颠倒的柏拉图主义,因为对他来说:“洞穴是文明的核心,是文化的发源地。根据他的人类学推测,洞穴是人类社会实现文化形成和文明繁荣的必要条件,因为相对丛林的复杂与开发,洞穴的存在允许人类集中注意力到一个特定空间中进行文化生产,而在洞穴出口,丛林和草原需要猎人长期保持对四面八方分散的警觉,因为在这些环境里,危险可能来自任何地方。”[14]

因此,布鲁曼伯格认为,洞穴作为人类的生活环境,有一个极其重要的作用,那就是使人类特有的深度睡眠成为可能。只有在这种安全的环境中,这种睡眠是可能的,梦才会发生。这里,在洞穴般的安全中,“想象的诞生”发生了,人类进化成了“做梦的动物”。但历史上第一次,原始部落中身体较弱的成员不需要直接参与寻找食物就能生存下来,因此无法依靠自己搜寻生存必需品来养活自己。因此,布鲁曼伯格将想象力的诞生直接与身体虚弱的人联系在一起,后者必须以某种方式弥补自己无法获得生存的权利。

这些孱弱的人类赖以生存的“武器”是想象力:动物的后代只有在群体中的年长成员照看它们的时候才能玩耍,所以它们不需要意识到周围的(可能危险的)环境;人类只有在没有时刻保持警觉时才能做梦、思考和创造。“图像、符号、名字,最后还有观念,都是媒介,在其中可以表现现实的严峻紧迫性;因为有了这些媒体,人们可以逃避现实……真实的广度可以被想象成潜在的可能性。”[15]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。