刘邦统一全国、建立汉朝之前,持续数年的楚汉之争已经预示着接下来的王朝将是中国政治和文化史上的重要时期。楚汉之争的两位主人公——著名将领项羽和刘邦,在公元前209年[1]秦始皇逝世之后,积极进行复兴楚国的大业。项羽天生神力、性格暴烈,刘邦则更为聪敏机智。新拥立的楚怀王任命项羽为北路军统帅、刘邦为南路军统帅,并宣布将封率先攻占秦都陕西咸阳者为秦王。尽管刘邦先入咸阳,但项羽随后率大军赶到,兵力不济的刘邦只得放弃咸阳。后来刘邦被封为汉王,领地包括陕西和四川大部,较为狭小。自此(公元前207年),这两位曾经并肩作战的战友便结下了仇怨。

项羽尊楚怀王为义帝,自封为楚王,号称西楚霸王,并裂土封侯,引起了各诸侯的不满。在这些诸侯中,刘邦实力最雄厚。最初的三四年间,项羽平息叛乱,拥有了至高权利。但刘邦从未停止反攻,最终取得了决定性的胜利。项羽不愿投降,自刎而死。公元前202年,刘邦登基称帝,为汉高祖。与周朝和秦朝不同,汉朝皇室是真正的中原人。刘邦出生于江苏,年轻时做过亭长。他的祖先久居中原,是真正的“黑发民族”。中国历史学家非常关注刘邦的血脉渊源,古代中国人也因此被称为“汉人”。

起初,汉高祖统治的疆域不如秦始皇时那样广阔。长江以南部分地区和北方地区各有几个独立的小国。经过长久的战争之后,汉高祖收服众人,平定叛乱,才有力量对抗外部敌人——好战的匈奴。匈奴人曾攻入长城,封锁了汉朝西北地区。当时汉高祖的军队还不够强大,无法逼退这马背上的好战民族,但他通过和亲、缴纳岁币等防御政策,一度成功阻止了匈奴的进一步入侵。然而后来,汉朝商队从北路穿越塔里木盆地时,匈奴再次进犯,汉朝屡次遭受伏击。这不仅威胁到汉朝的政治统治,还严重影响了汉朝商业的发展。因为当时与西域的商业往来已是汉朝重要的贸易活动,那时中原的丝织品已经出口至西域诸国,并传播到了罗马帝国。西方国家将生产丝绸的中国称为“赛里斯国(Seres)”,这个词便源自“丝绸”。

为了解决此事,给利润丰厚的丝绸贸易开辟安全的商业通道,汉武帝(公元前140年—前86年在位)派张骞带领使臣出使月氏。月氏曾居住在中国西部,后来被匈奴驱逐到了大夏和印度北部地区。汉武帝希望能与月氏首领联合对抗顽固的匈奴。然而在途中,张骞一行被匈奴抓获,囚禁了十年之久。后来,他逃了出来,带领几名随从继续西行,终于到达了距汉朝边境一万八千里处的月氏国。[2]但是,月氏首领不愿冒险与遥远的汉朝结盟,张骞一无所获,不得不返回。回程时他选择了一条靠南的路线,试图穿过印度北部和汉朝西藏地区回到都城长安,却又被匈奴抓获。历经数年囚禁后,张骞终于在公元前126年回到了长安。

尽管张骞旷日持久的旅程取得的直接政治成果非常微小,但用中国历史学家的话说,他有“凿空”之功。他收集了沿途许多国家及其人民的宝贵信息,使汉武帝能够更系统地强化扩张政策,保障汉朝与西域间商业往来的安全。比如,张骞发现,商人从四川往大夏运送商品不走最直接的路线,而是通过绕行印度抬高商品价格,中间商可以从中获取高额利润。据说,他从西域带回了大量贵重商品,如核桃、石榴、葡萄酒等,并将安息人的栽培和制剂知识带回了中国。当时,安息控制着海上交通要道波斯湾,竭力维持其作为中间商的特殊地位,导致中国丝绸到达罗马帝国时,被印上了错误的原产地标记。但毫无疑问,汉朝时,中国与西域之间的贸易往来取得了显著进展。贸易往来必然伴随着艺术交流,西亚文明中心波斯和希腊的艺术随之传播到了汉朝,使得汉朝时的中国艺术出现了大量新造型、新风格和新元素。到唐朝时,中国艺术和陶器才开始向西方传播。

然而,只有中国在西亚地区拥有政治威望时,才能够保持这种良好的往来关系。而当国内战乱、政府软弱、国家变得羸弱时,虎视眈眈的匈奴便趁机占领商路,抢掠、进犯汉朝西北边境。最严重的贸易往来中断发生在西汉末年王莽(公元9—22年在位)篡权建立软弱守旧的新朝时。那时饥荒不断,民不聊生,各地贫民揭竿而起,反抗王莽的统治,其中最强大的是山东的“赤眉”。最终王莽的政治统治瓦解,王莽被杀,新朝覆灭。公元25年,汉室宗亲刘秀登基,为光武帝,建立东汉。

由于西汉都城长安仍在盗匪之手,东汉便定都洛阳。经过数年征战,光武帝终于一统天下。与此同时,匈奴日益猖狂,不断骚扰东汉西北边境。东汉的第二位皇帝汉明帝(公元58—75年在位)强力反击匈奴,使东汉恢复了与中亚国家的交往。这些事情以及中国是如何在中亚各国(这些小国经常相互争斗)间重新建立政治影响的,在范晔(逝于公元445年)依据现成体例和史料编撰的《后汉书》中都有详细记载。其中最有价值的是多年担任西域都护、西域长史的著名将领班超和其子班勇对皇帝的上书。

公元73年,东汉另一位将领攻打北匈奴时,汉明帝派遣班超首次出使西域。第二年,班超再次前往更西的地方。班超治下的军队极为谦逊,但在重建东汉威望的过程中,班超的个人能力、无所畏惧的态度以及出色的外交才能比强大的军队更有价值。他的上书清晰地体现出了他的成就和行事风格,以下是他在公元78年的上书:

臣窃见先帝欲开西域,故北击匈奴,西使外国,鄯善、于阗即时向化。今拘弥、莎车、疏勒、月氏、乌孙、康居复愿归附,欲共并力破灭龟兹,平通汉道。若得龟兹,则西域未服者百分之一耳……前世议者皆曰取三十六国,号为断匈奴右臂。今西域诸国,自日之所人,莫不向化,大小欣欣,贡奉不绝,唯焉耆、龟兹独未服从。臣前与官属三十六人奉使绝域,备遭艰息。自孤守疏勒,于今五载,胡夷情数,臣颇识之。问其城郭小大,皆言“倚汉与依天等”。以是效之,则葱领可通,葱领通则龟兹可伐。今宜拜龟兹侍子白霸为其国王,以步骑数百送之,与诸国连兵,岁月之间,龟兹可禽。以夷狄攻夷狄,计之善者也。[3]

汉章帝意识到了班超出使西域的重要意义,派兵前往支援,最终帮助班超成功地平定了西域。公元102年,班超在西域“改立其王,而绥其人,不动中国,不烦戎士,得远夷之和”后,才返回洛阳。

班超本人从未到过罗马东部地区,但公元97年,他派属吏甘英出使大秦(今叙利亚)。当甘英到达波斯湾想要渡海时,沿岸的安息人向他渲染了海上长途航行的恐怖,使他放弃前行。这有可能是因为安息人不希望中国人直接与大秦进行贸易。几乎在同一时间,一位名叫梅斯·提提阿努斯(Maes Titianus)的马其顿商人穿越中亚,到达了中国。[4]

尽管海上航行的确要花费大量时间,但比穿越盐沙漠、翻过白雪皑皑的高山这样危险重重的商路要好得多。公元1世纪,航海技术的发展,促进了东西方更加密切的交流。埃及和希腊水手开辟了从红海到印度港口的常规贸易路线,其他国家则将航线延长至中南半岛。公元120年,大秦的一个杂技团抵达缅甸,并且继续前行至中国首都。[5]印度和罗马商人也沿同样的路线抵达中国。据说,其中一名商人是罗马皇帝马可·奥勒留(Marcus Aurelius)[6]派来的。

当时,在中国和罗马之间的众多国家中,安息国和贵霜王国(即大月氏)在文化和艺术方面最为重要。前者统治着古波斯帝国的领土,使得阿契美尼德王朝[7]的艺术遗风与希腊化艺术潮流融为一体。后者主要位于大夏和印度北部,传入的希腊元素与印度风格紧密结合,由此产生了希腊式佛教艺术[8]。但在其繁盛时期(公元1—4世纪),中国尚没有佛教雕塑。在《后汉书》等中国史料的记载中,早在公元2年,佛教僧人就从印度—西徐亚[9]来到了中国,汉明帝也派出使臣了解这个新宗教的更多相关信息。但这些事情往往与传说(皇帝的梦、白马寺的建造)相关,其真实性有待考证。《魏略》和《后汉书》中的记载则更为可靠,文中称楚王刘英是虔诚的佛教徒,谨遵节制、禁杀之道。当时约为公元65年,佛教可能已经在中国中部传播开来。第一位真正赞同佛教的皇帝很可能是汉桓帝(公元147—167年在位)。《后汉书》的编撰者范晔认为,当时佛教尚未广泛流传,因为去过印度—西徐亚的张骞和班勇都未曾提及佛教。令人惊讶的是,他认为佛教教义最初是神秘的,并评论道:“详其清心释累之训,空有兼遣之宗,道书之流也。”[10]

在中国,道家思想拥有更加深厚的底蕴,它融合了古老的万物有灵自然宗教和尊宗敬祖的祖先崇拜,一方面使传统观念灵性化,更具泛神论特征;另一方面衍生出了一种新的神职人员,他们被认为拥有超自然的力量。道家的神秘主义是汉朝的主流宗教思想。尽管古老的祭典仍然举办,但不像以前那样重要,皇帝们也不再将祭祀仪式视作人民宗教生活的基础。

这种变化也反映在汉朝的艺术中:制造有象征性图案的礼器和祭祀用具不再重要,在更为广阔的领域,发展出了更自由的造型和更多样、更写实的图案,涵盖了神圣与凡俗。传统礼器的造型变得更简单、纯粹,装饰也不如周朝丰富。动物和人形图案表现得更加自由,其艺术价值不在于传统的抽象意义,而在于造型结构和动态。有些器物的造型无疑源自道家思想,虽然我们并不了解它们的象征意义。我们感兴趣的主要是它们的艺术美,对于饰有兽形图案的众多装饰性青铜器、玉器和陶器也是如此。

新思潮也出现在其他许多领域,在本书的雕塑、建筑卷都有所涉及,这里主要介绍它们在文学领域中的影响。中国现代诗源于汉朝。历史记载从纯粹的日期和事件记录,转变为以司马迁的《史记》(记载了从上古到公元前100年间的中国历史)为代表的重要文学分支。从秦始皇焚书中幸存下来的古籍重见天日,也有人根据记忆重新述写——其中或多或少有自由发挥的成分。儒家学者们对这些文献进行了注解,无论其造成何种影响,儒家学派都因此重新获得了重要地位。文学乃至人文主义文化的地位重新跃居出身和财富之上,而且直到旧中国瓦解之前,它一直是中华文明的一大支柱。

因此从某种意义上说,汉朝文化是一种文艺复兴,这种复兴比欧洲文艺复兴更早、更自由,创造力更强。汉朝艺术在思想和表达方式上有别于迄今为止的中国所有艺术,很大程度上是因为它吸收了来自西方艺术中心的诸多影响,同时也是维系古国传统连续性的纽带——中国人普遍认为这一连续性一度被秦始皇中断了。汉朝艺术强大而旺盛,虽然吸收了许多外来元素,但依然在最广义的艺术领域中保持了它的独立性和民族性。

如果把研究对象限定为青铜器、陶器、玉器和漆器,那么它们大都是从陵墓中出土的文物:有的是专门为逝者制造的,如大量陶器、装饰陵墓的石雕和泥塑等;有的则是逝者生前使用、相伴入土的,包括大量的个人饰物、武器、礼仪用品、礼器、家具、车马具等。

尽管我们对汉朝陵墓的外观没有全面的了解,但比对周朝陵墓的了解要多得多。根据有关记录,中国和朝鲜半岛都开展过对汉朝陵墓的发掘工作,但多为小型陵墓。在咸阳县北部的五陵塬墓葬(图1)中,从汉高祖(逝于公元前195年)到汉平帝(逝于公元5年)的所有西汉皇陵(只有一处例外),到现在为止都未发掘过。它们的外观与周朝陵墓几乎相同,均为覆斗方上式;但陵墓四周明显得到了完善,一般都建有围墙,有的还有水道和林木。陵墓南侧一般是一条“神道”,神道尽头是一对气势宏伟的门柱,柱前蹲着一对护墓狮。在雕塑卷中我们将介绍其中一些门柱浮雕和兽形雕塑。实际上在东汉时期,护墓兽往往不止一对,也不只放置在陵墓南面,有些也放置在其他三面。陵墓外部构造的进一步变化——如神道两侧建有石柱和神道碑等,可能出现在汉朝以后。[11]

汉朝普通陵墓的规模和面积与墓主人的社会地位相关。有些普通陵墓仿照皇陵形制而建,只是规模较小,但大部分都简单得多,由较小的矩形墓室构成。墓室为平顶或鞍形顶,其上为坟丘,没有垣墙和门道。比利时铁路专家布根(F. Buckens)博士在河南郑州和洛阳发掘了几座这样的普通汉墓,总结出了四种墓室结构:第一种是最简单的箱形墓室结构,长约3.8米、宽1.18米、高1.25米;第二种是普通的双墓室,即两个箱形结构墓室并排放在一起;第三种是两个呈直角放置的箱形结构墓室,可以经内门从一个墓室走到另一个墓室;第四种墓室结构,就像供逝者居住的房屋一样,模仿房屋结构,有鞍形顶、三角墙和饰有图案的门道,这是最好的墓室结构。[12]

插图1 普通汉墓外观。根据布根博士的照片绘制。

这些墓室都是从较硬的黄土中发掘出来的,外围是略经烧制的大空心砖板。砖板约为1.12米—1.2米长、0.35米—0.45米宽、0.12米—0.14米厚,大多一端有数个圆孔,另一端有矩形开口(插图1)。顶部和底部的砖板横向水平放置,无装饰;侧面的砖板竖向放置两层,饰有几何纹样装饰。砖板装饰或是在陶土未干时印上的几何纹样,或是用木棒等锐利的工具画上的图案。几何纹样是浮雕,画上的图案则属于雕刻。墓室顶部和南侧壁的砖板间一般留有小开口,也有的墓室顶部与侧壁不直接接触,而是隔着一层薄壁砖板。这种带有装饰的空心砖板在中国中部和北部地区的陵墓中很常见,表明这种墓室结构类型在汉朝及之后一段时期内广泛使用。另外也有陵墓以有凹槽的砖板作为墓室侧壁,但这种墓室一般较大,上有拱顶或木梁。

房屋形墓室的顶部为两面,南侧壁建有山墙和假门,因而要用到更多砖板。除此之外,其造型和结构与小型墓室相同。有的假门上刻有浮雕,形如半开半闭,有的还刻有一个正准备进门的人像。有的墓室外表四周都刻有柱子,有的墓室的柱子则单独立在前方。这些塔形的柱子与坟丘前方的大石柱造型相同,可能都是通往“神道”的门,只是前者位于地下,后者位于地上。陶土柱子上饰有高浮雕或压印的羊首、鹿首图案。

奇怪的是,虽然布根博士发掘的都是普通人的陵墓,但里面都有一套完整的陶器(插图2)。其中最重要的陶器有五件贮存谷物的瓮、三件用于储藏各种肉类的罐、两三件用于储存酒水的小瓶,以及灶旁的锅。许多陵墓中还发现了鼎、小碗、香炉及其他礼器。较简陋的陵墓中的陶器略经烧制,一般为灰色,往往多孔,无法盛水。较好的陵墓中的陶器上有褐黄色或绿色釉,且有装饰。后文我们还将介绍这些广泛应用于汉墓的陪葬品和彩陶。布根博士猜测,有些空地处应该放着未经烧制的陶马车,但现在已经完全消失了,没有留下任何证据。他在许多墓室中发现了放置在死者手、口、耳中的钱币和放于胸前、腰带上的刻有“神明”字样的青铜镜,但并未发现车马具配件或其他个人青铜饰物。

插图2 普通汉墓内景。根据布根博士的照片绘制。

中国各地都发掘出了大量与上述相似的文物,尤其是西汉、东汉都城所在地的陕西和河南。但欧洲人看到的这些陵墓或全部开放的墓穴均已遭到了大肆抢掠,所以我们无法得知这些文物在墓穴中确切的摆放位置。几年前,我去过咸阳北部的一座小型汉墓,它已半成废墟,变成了一座砖窑。其墓室差不多呈圆形,侧壁覆有带凹槽的砖板。四川昭化县的一座汉墓保存得较好,1914年谢阁兰(Ségalen)[13]和拉蒂格(Lartigue)[14]游历四川时曾去过。[15]墓室面积为5.40米×1.90米,拱顶为筒形,侧壁有细长的砖板,上面饰有菱形图案和人驾马车的浮雕。马车队或人骑马这样的图案在汉墓砖板上很常见,刻画的或许是逝者的旅程或送葬队伍(图3)。其他装饰图案还有动物的生活和狩猎场景,如鹿、熊、虎等野兽飞奔着相互攻击或被骑马的弓箭手追击等(图4)。这些动物的艺术特征和动作的表现力极强,与亚述人的捕狮浮雕一样令人叹服,但更具想象力,与现实的差别也更大。陵墓中的许多釉瓶上也有类似的图案。因此,这些写实的狩猎场景可能与死者生前的生活有关。(https://www.xing528.com)

最后,我们介绍一下日本考古学家在朝鲜半岛发掘的规模更大、更重要的汉墓群。朝鲜北部在西汉时是中国的一个郡,称为乐浪郡[16],后被高句丽占领。这些乐浪郡时代(约公元前100年—公元300年)的墓葬群以朝鲜北部的平壤为中心,从中出土了大量纯粹的中式艺术品。由此我们推断:这些陵墓的总体布局和内部装饰忠实地反映了汉朝的传统。如果详细描述这些陵墓的结构和文物,那就离题太远了——毕竟,仅平壤地区就发掘了20多座陵墓,因此我们只探讨其整体特征。感兴趣的读者可以阅读日本考古学家的研究报告,报告中有精美的插图。[17]这些陵墓的外部照例覆有金字塔形的坟丘,有些陵墓上树木丛生,遭到了严重破坏。陵墓内部由一至三个相连的墓室构成,一般为矩形,有的墙壁略向外弯折。

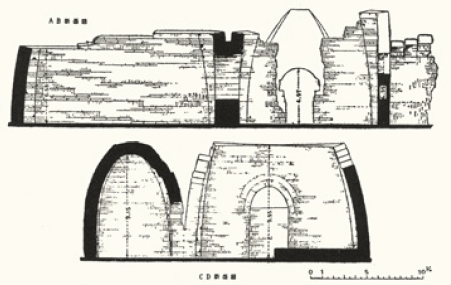

乐浪1号墓有一间大墓室(5米×4米),两间小墓室与之相连,大小分别为3.80米×4.20米和2米×1.80米。墓顶和墙壁全部覆盖着一层薄薄的无釉砖,砖上饰有几何纹样。拱顶由横竖交错排列的砖块构成,顶部部分已被破坏,所以墓室的横断面像被截断的圆锥。拱门由呈楔形放置的砖块砌成(插图3、4)。

插图3 乐浪1号墓的纵断面图和横断面图。

引自《古迹特别调查报告:乐浪郡时代的遗迹》。

插图4 乐浪1号墓平面图,按日制尺寸。

引自《古迹特别调查报告:乐浪郡时代的遗迹》。

2号墓只有一间较大的方形墓室(4米×3.80米),放置着两具棺木。墓室底部的砖块上铺着大块原木,墙壁上也包着木头,房梁似乎也是如此,只是上部被破坏了。3号墓和6号墓都是较大的方形墓室,底部和墙壁与2号墓相同,但锥形拱门为砖块。4、7、10号墓的建造方式与1号墓相同,但只有通过拱门相通的一间主墓室和一个小型前厅。

8号墓有两个矩形大墓室,底部铺着石板,部分墙壁也采用了相同的石板(如主墓室的壁龛),但大部分墙面覆盖着装饰丰富的砖(插图5、6)。墓顶是接合紧密的方梁。内室中的棺木放在较低的底座上,稍高于地面,外室应该是前厅或灵堂。两个墓室中都没有散落的文物,显然盗墓贼从墓顶进来扫荡过。9号墓中的情况与8号墓中大不相同,墓中不仅保留了原始的结构,还保留了最初陪葬的青铜器、玉器、漆器和陶器,只是由于墓顶和部分墙壁坍塌,使得陪葬品有些受损。墓顶、墙壁和底部都铺了一层圆形小卵石。矩形墓室(3.90米×3.30米)的东南部有一具已经基本腐烂的大棺木,但未发现人骨(图5A)。这座墓中有大量的青铜器、漆器、陶器、饰物和礼器,其中一个漆碗上的铭文为公元8年,说明了这些陪葬品的大致年代。

插图5 乐浪8号墓的平面图和断面图。

引自《古迹特别调查报告:乐浪郡时代的遗迹》。

插图6 乐浪8号墓墙壁和木质墓顶复原图。

引自《古迹特别调查报告:乐浪郡时代的遗迹》。

棺木的头部有一些小型玉器。从其形状和位置判断,它们应该是放在逝者眼睛上、舌上、鼻孔和耳中的玉塞,逝者背部或胸前放着大块璧。棺木中还有一件大型金带钩,饰有金银丝(可能是朝鲜半岛的艺术品)。它一侧有小刀,另一侧有长剑,青铜剑柄上有许多装饰,剑鞘上还有玉扣。墓室北部有许多陶罐、陶瓶,还有壶、鼎、盘等青铜器,以及两件有盖的圆瓮、一尊香炉和几只小碗。西部有一套圆形漆碗和包含青铜桌角和熊形桌脚的矮方漆桌残片,还有一套有镀金铜柄的漆酒器。最西边有一堆马笼头、马具配件、箭头、青铜杆,还有一件箭筒上的锁、一件戈和几把剑柄造型富有艺术美感的宝剑(图5B、6)。此外,墓中还发现了三面青铜镜和一些锥形的铜权,上面的图案是正在玩耍的动物。

墓中的陶瓮、漆碗等较脆弱的器具都被坍塌的墓顶砸成了碎片,木杆和丝织品也已经腐烂了,但青铜器、玉器和金器都保存完好,且仍在原位,展示了墓葬品的真实摆放情景。前面讲过,墓中还有一件记载了具体年代的漆碗。因此,这座墓在艺术史上具有特殊意义,陪葬品极高的艺术价值进一步增强了它的重要性。

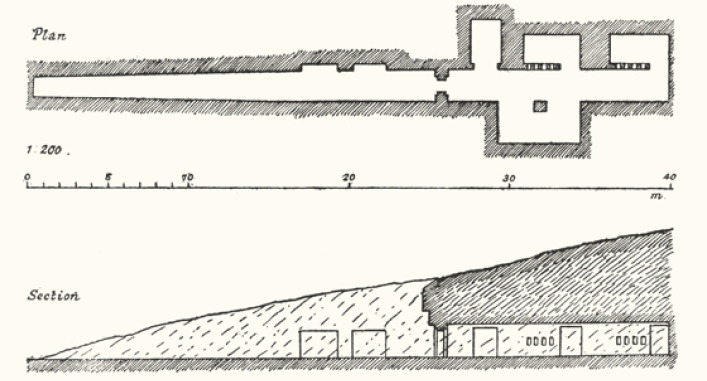

插图7 四川彭祖山蛮子洞的平面图和断面图。

根据谢阁兰《第一次考古成果报告》绘制。

四川嘉陵江和岷江砂岩峭壁上开凿出来的蛮子洞[18]是一种特殊的汉朝墓葬群。严格来说,它们与中国中部地区的汉墓没有直接关系。我们依据谢阁兰的研究报告[19]对它们进行简要介绍。从名字可以看出,当地人将它们看作原始野人居住的洞穴。河南有一些现在仍有人居住的黄土洞穴与之类似。[20]蛮子洞往往位于山腰的极高处,很难到达。较简陋的洞穴其实就是墓穴,深4—5米,高约2米,有一间前厅和一两间后室。墓室内大都有壁龛,其中放置着陶棺或石棺。江口镇附近彭祖山上的墓穴位于斜坡上,前厅成了长达25米的通道,宽度由1.20米逐渐增至1.90米(插图7)。通道通向一间5米×5米的大墓室。大墓室中间有立柱,连接着三间耳室,有的位于大墓室侧面,有的将主轴线拉得更长,如此一来,整个地下平面的长度接近40米。这个墓穴中有一具棺盖隆起的陶棺,里面有许多破碎的陶器和陶俑。附近还有一座较小的墓穴,里面的石棺上饰有人形浮雕。

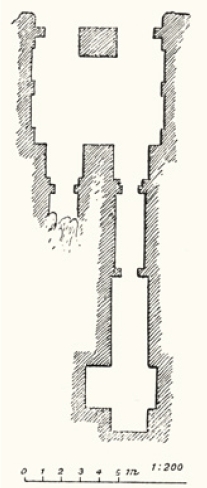

最大的蛮子洞墓葬群位于岷江下游嘉定县和犍为县附近。其中一座墓穴的前厅较大——深23米,宽7米,高3米(插图8),入口处没有立柱。但其他墓穴都有立柱,立柱的作用不仅是隔开空间,还支撑着仿照木质建筑建造的刻有花纹的隅撑和楣梁。这座墓穴的外观宽敞,有两三个入口,前厅较大,后有长墓室(达16米)。前厅有一条石凳与墙壁相连,从前厅延伸出来的通道通往的耳室至少并排六间。这种墓室结构很常见,但外观处理有所不同。后代的有些墓中添加了与最初建筑风格格格不入的佛教雕塑,显得墓室的艺术风格奇异而混乱。

插图8 四川嘉定县附近的蛮子洞。根据谢阁兰《第一次考古成果报告》绘制。

当地历史文献中没有这些奇特崖墓的相关记载,这可能是后来出现荒诞解读和相关传说的主要原因之一。[21]基本可以认定,这些蛮子洞出现于公元1—2世纪。它们的雕刻装饰为年代推定提供了有力证据,洞中的器物和石棺也清晰地说明其原本目的。它们有可能是当时居住在此地的蛮人建造的,但也并不能排除它们的最初建造者为汉族人的可能。相比墓穴的整体结构,陪葬品的风格更能表现出汉朝的古典艺术和文化。与当时几乎所有的艺术品一样,它们的风格特征极为明显,不可能与其他时期的艺术品相混淆。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。