在理性渐醒、权力的取得逐渐与血统脱钩的文化背景下,汉儒主张祭天的场所要随天子之所居,其实就是主张了时君本身在聚落组织上的中心地位。虽然直到西汉末年,王莽还对平帝说:“宗庙,王者所居。”31试图调和时君与祖宗的关系,可一旦他自己即皇帝位,做法就完全不同。

公元9年新莽代汉。对于熟悉儒家经典并且在西汉长安的营造上不断地注入“古礼”的王莽来说,修造宗庙应该是政权建设上的一件大事。不知为何,王氏一族之宗庙一直未能建设,其祖宗祭祀在明堂中进行。直到王莽即天子位十一年后,宗庙建设才提上议事日程。

新莽地皇元年(公元20年),“望气为数者多言有土功象,莽又见四方盗贼多,欲视为自安能建万世之基者,乃下书曰:‘予受命遭阳九之戹,百六之会,府帑空虚,百姓匮乏,宗庙未修,且祫祭于明堂太庙,夙夜永念,非敢宁息。深惟吉昌莫良于今年,予乃卜波水之北,郎池之南,惟玉食。予又卜金水之南,明堂之西,亦惟玉食。’”32占卜既得吉兆,王莽就决定在相应地点修建宗庙。崔发、张邯为之出主意道:“德盛者文缛,宜崇其制度,宣视海内,且令万世之后无以复加也。”33于是,王莽广征天下工匠,拆取西苑宫殿十余所,取其材瓦,兴造王家之九庙,“一曰黄帝太初祖庙,二曰帝虞始祖昭庙,三曰陈胡王统祖穆庙,四曰齐敬王世祖昭庙,五曰济北愍王王祖穆庙,凡五庙不堕云;六曰济南伯王尊祢昭庙,七曰元城孺王尊祢穆庙,八曰阳平顷王戚祢昭庙,九曰新都显王戚祢穆庙。殿皆重屋。太初祖庙东西南北各四十丈,高十七丈,余庙半之。为铜薄栌,饰以金银琱文,穷极百工之巧,带高增下,功费数百钜万,卒徒死者万数。”34按照周礼,“天子七庙”,而王莽建的是九庙,大概是“令万世之后无以复加”的办法之一。在王莽九庙里,首奉黄帝,黄帝在中国文明史上的地位崇隆,将其定作王家太初祖使得这座宗庙有了更强的文化号召性,成为广域国家建构的重要砝码。

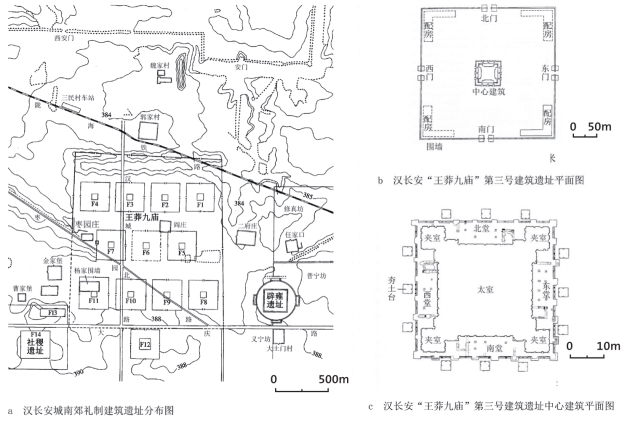

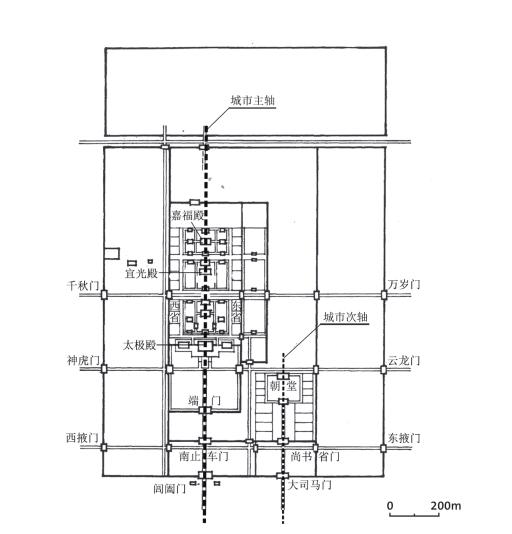

在汉长安城南,辟雍以西,社稷以东,在紧邻社稷的地方人们发现了王莽九庙的遗址。王莽九庙的主体其实是由十一个面积相仿的院落组成,院落中央都有平面亚形的主体建筑。在这十一个院落外,有统一的围墙环绕。围墙之外的南边正中位置有一院落,院落中央为一个比上列十一座建筑约大一倍、布局相同的建筑遗址。其尺寸约为100米见方35,估计为“黄帝太初祖庙”36。在宗庙主体建筑上采用亚形,应是王莽们的发明,反映了其依托古制度以己意的设计作风。

王莽九庙实际上共有十二栋建筑,这意味着其中三栋建筑要留作以后他用。这十二栋建筑,比周人的天子七庙一下多了五个,如果仍旧像任启运所为天子七庙图那样布局,统一地按当中始祖、左昭右穆的格式安排,不仅可能造成空间冗繁的感受,并且作为开国者的王莽自身的位置也难以安排。从具体布局看,这十二座建筑应该可以分为两组。第一组由黄帝大初祖庙和紧跟在其后面的一排四个庙宇构成,这是所谓的不坠的五庙,第二组则由当中的三个及后面一排四个共七个庙宇构成。很可能,当中三个将用以供奉王莽及未来的不坠之祖,后四庙则按照传统规则进行迁毁。也就是说,这里的宗庙实际上分为前后两区。将祖宗分为前后两区加以供奉的做法,有商代乃至西周初年的规制作为支撑,并非王莽心血来潮的创制。这里的不同应该是,王莽将这些宗庙建筑安排为主体部分四个方向大致等量的十字轴的布局。这样做,既有利于四个方向的观瞻,也避免了自身轴线过于强大而争胜于地域轴线的可能。这组宗庙初建成时,当然按照《汉书》所载,供奉黄帝及以下九位祖宗,其所占用的当是最南端大庙和主体部分的南北两排,中间一排三庙应该空置。一旦王莽去世,将会重新确定五个不坠之庙,而王莽则要占据主体部分正中的位置,作为天子七庙的首席。从历史上看,王莽九庙的具体安排其实是偃师商城三期宗庙设置在新条件下的变体(图7-7)。

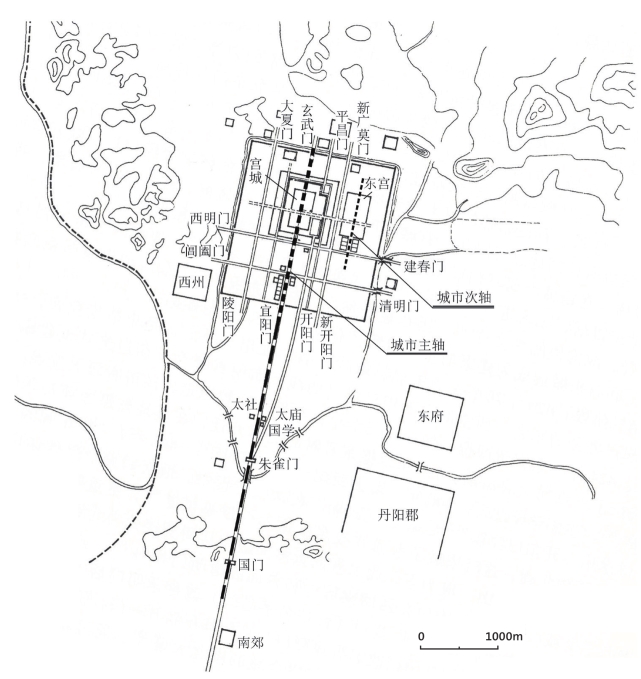

图7-7 汉长安城南郊礼制建筑遗址分布及汉长安“王莽九庙”第三号建筑遗址平面图

王莽九庙尺寸巨大,形态隆重。可是,如果从区域的环境生成看,王莽九庙不仅设于长安城外,并且大致地处于未央宫前殿中轴的东侧,与处于未央宫前殿中轴西侧的社稷一左一右,扮演着某种配饰性的角色。就此可以说,在这里,曾经无比隆重的宗庙,已经转而成为了时君宫殿的配饰。王莽九庙前所未有的巨大尺寸,甚至可以理解为对其总体地位降低的一种补偿。

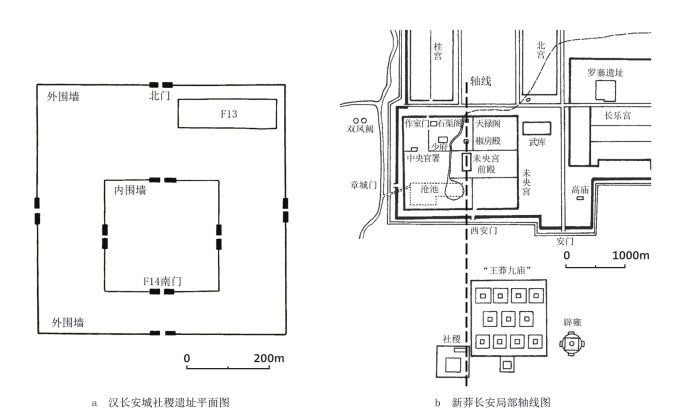

在“王莽九庙”的西侧,近其西垣,为西汉官社、官稷遗址。从考古发掘的情况看,西汉的官社由两道围墙相套围护,平面均为方形,外垣边长600米,内垣273米。内外垣各边中央均辟一门。内垣中央应该有由五色土所成之社坛。官稷位于外垣所成区域之东北角,发现的建筑台基残高4.3米,东西残长240米,南北宽70米37,想来其上的建筑体量应相当可观。从设计角度看,若将这一体量置于基址北边正中,就会形成稷庙统领社坛的感受,这在社坛地位高于稷庙的情况下应该是不可以的。事实是,最终人们选择将稷庙置于片区的东北角。官稷突显的体量,适于和未央宫照应形成地域轴线,于是,这也就很自然地使社坛偏在未央宫前殿的轴线以西,即在朝宫之右。仔细观察,即可看到未央宫前殿中轴只是与稷庙基址的东边线相应,这使得稷庙并不是严格意义上的地域轴线承担者,这种处置应是稷祀的等级还不够高所致。前文已经说过,西汉官社稷是在秦社稷的基础上建造的,而未央宫前殿也建在章台宫前殿的基础上,应可推论,社稷处在朝宫右侧的做法在秦咸阳已经形成。与官社、官稷结合共同组成一个城外祭祀片区,应该是“王莽九庙”选址的依据。这样的安排,使得宗庙与社稷共同构成一个整体,形成了在主要宫殿前方“左祖右社”的格局,符合《考工记》的说法,提示了未央宫前殿占据中央的态势,具有消解汉高庙为主要支撑点的长安中轴的价值(图7-8)。

王莽在未央宫作为天子之所居的体现者的前提下,重新设定宗庙的位置,导致中国古代都城布局的重大转变,在当时,作出这种转变是要下大决心的,这也许就是王莽迟迟不进行宗庙建设的主要原因。从王莽在长安城之外设置宗庙那个时候开始,《墨子》《吕氏春秋》所说的宗庙要占据“正坛”、中心的做法正式地成为了过去,时君起居行政的宫殿成为都城的各主导元素位置确定的归依,从此占据都城的中心或“正坛”的是时君之宫殿。

传说《考工记》的作者是周公。唐人贾公彦、清人江永主张《考工记》为东周齐人所作。后世学者又根据内容与行文,认定它还有一个不断充实补缀的过程。这种认知,已为学界大多数人接受。把《考工记》述及的王城型制与夏、商、西周的城市建设实践对照,可以判定,它并不是相应时期的城市建设实践或制度的记录,而是一个以史影为依据,吸收了多种文化资源,在窥测历史变迁趋势基础上的创制。这种参用古今,加以己意但却以古制为号召的设计策略,我们在叔孙通和公玊带那里已经某种程度地领教过了。在当时的文化背景下,这应该是一种可以让自己的创制较顺利地为人们所接受的通行的办法。

图7-8 西汉官社稷发掘平面及新莽长安局部轴线图

《考工记》的流传过程也颇为曲折。秦始皇焚书与秦末兵火,导致古代典籍散佚严重。西汉王朝建立后,为崇正制度进行古代典籍的收集与整理。河间献王刘德收集到了先秦旧籍《周礼》,《周礼》分天、地、春、夏、秋、冬诸部,其中涉及手工业制作及营造内容的冬官缺失。刘德就用与手工业制作和土木营造相关的《考工记》一书补缺。刘德将补成之《周礼》献给朝廷,起初并未受到重视,反而颇受当时学者的批判38。之所以这样,当然是和这部书自称周制,而实际上有不少内容来路不明有关。

《考工记》正式面世已经是汉武帝之时,其时西汉长安城墙已经建成,汉长安城共有十二门,每面三门,这种做法此前并不见先例,而其恰与《考工记》“旁三门”之说相合。这种相合似乎暗示《考工记》中与城池营造相关的一些说法在更早的时候,已经在社会上传播并获得某种认同。

《考工记》到了王莽手里,却大受重视,这当然是因为它应和了王莽托古改制的要求。王莽的国师刘歆就是《周礼》的整理者,所以在新朝的都城建设中以《考工记》为依据就十分顺当。可是,新朝成立后并未新建都城,而是用既有的长安城为都。这样,在当时的文化背景下,以长安为据对《考工记》进行某些改造就有了可能。

无论如何,《考工记》所提供的都城形态都是一个天才的设计。说它天才,首先在于它用逻辑顺畅、结构单纯、秩序严整和有一定史影支撑的方式把时君的朝会寝居之所放到了聚落结构的正中心。其次是它通过九宫格状的主要道路骨架将宫殿以外的用地进行了完整的切分,为连续的、充盈的普通居住地段的有序展开提供了条件,暗示着城内普通居地的安排的重要。而这,正是自春秋以来逐渐被社会认可的权利中枢转变和社会组织格局变迁的趋势性要求。

如果就文字论文字,《考工记》并没有明说时君朝会寝居设施要占据都城中心,可其叙述方式似乎强烈地暗示着这一点。依据宋人提供的图案,《考工记》营国制度所主张的城址为每边正中各开一门,构成十字轴线,强调出中央部分的主导性。然后在正门两边各加一门,以此为基础在城址上画成九宫格,九宫格的中央一宫,有着中央占据的自明性,用于安排宫城,再合适不过。由于秦咸阳已经潜含的“左祖右社”的做法存在,并且明堂之属早已脱离中心区,在中央集权的帝国国家建构逻辑中,在宫城中占据中枢地位的只能是朝。将朝置于中心位置,对于天子至尊地位的显示有着毋庸置疑的力量。这时,设想在天子所居前方东、西相对地安排宗庙和社稷,强调宫殿的南向轴线,就特别情通理顺。古人多将南与天相关,将北与地相连,于是处在中间的宫城就自然有了阴阳枢纽的含义。宗庙放在左(东)有着生发的含义,社稷放在右(西),有着收获的含义,宫殿居中则又暗示着时间之运行。如此简单严整的形态,却又包含着十分丰富的解释可能,使得《考工记》所示之天子城制是一个具有特别说服力的设计。

在具体空间构造上,《考工记》所提供的王城与先秦都城格局相当不同。但从来源上看,它同样与仰韶文化的半穴居有关,只是更具体地与方形平面内对称四柱的半穴居有关罢了。与仰韶文化半穴居相关,在当时也应是相应布局获得权威性的条件之一。先秦城池形态与主要元素布局以沿用久远的半穴居室内行为习俗为基础,而《考工记》则立足于方形平面内对称四柱建筑平面的数理解析。先秦城制的规则来源似乎主要与室内的礼仪活动习俗相关,《考工记》营国制度所提供的格局则暗含着相应建筑的由外到内的礼仪活动过程。

一旦与具体的营造过程联系起来,就会发现《考工记》对于王城型制的描述太不详细。从古人在并无实例支持的条件下就能画出它的基本图形看,当时应该有某种具有足够资源支持的解释传统存在。可是即使有宋人提供的图形为基础,对于不熟悉当时都城具体建设情境的后人,许多东西仍然难以确定。比如:宗庙、社稷究竟是在宫城内还是在宫城外;内九室究竟怎样排布;外九室究竟怎样安排;“朝”究竟怎样排布;明堂到底在什么位置;更不要说其文字中没有涉及到的一般的居民处所了。

从某个角度看,正是这种含糊不清,使得王莽有可能把宗庙、社稷放到长安城外,避免了在已经造成的长安城上大动干戈。

将《考工记》理解为周礼,那么其设施安排最具挑战性的应该是宗庙的设置。因为周制有天子七庙之说。即使具体建筑远小于王莽九庙的尺寸,宗庙要涉及的空间范围也相当可观,在城内安排宗庙很难使其与朝会之所协调而安居于配饰的位置。如果不作适当的建筑调整,朝寝与宗庙的景观协调问题会特别棘手。从后来的历史看,时君朝寝占据中位后,朝寝与宗庙的景观协调,在相当长时间里,是都城景观处理上的一件大事。最终解决这个问题的办法就是“复古”,即恢复商代的办法,采用一庙多室、每室一主、按规则进行迁毁的“同堂异室”的祖宗供奉形式,因为“同堂异室”的做法能够大大地缩减宗庙的规模,减少时君宫殿与其协同的压力。从历史上看,分庙而祀的做法实行的时间应该有限,可对当时的人来说,这恰恰就是常规。压缩宗庙的总体尺寸是不合礼仪的,尤其是在它由中心而边缘,所占位置不如从前的时候。

秦灭周后,庄襄王封吕不韦为文信侯,食河南、洛阳十万户39。或者是为了避免猜忌,吕不韦不在成周大城内落脚,而选择在大邑成周以东的附城中驻扎,称该城为雒阳,又作洛阳。并对其进行了扩建,在城址东南隅和西北隅分别设置宫殿区40,分别称作南宫、北宫。这种宫殿区的安排,恰与先秦高规格城址上看到的西南、东北两个宫殿区呼应的做法相反,或者也是某种避嫌的手段。作为封地,雒阳城中当有宗庙,其位置或在位于西北的北宫中,南宫则应为行政与寝居的场所。吕不韦被灭,洛阳应仍为秦王朝之重镇,吕不韦的主要宫殿区被保留,其宗庙等应被拆毁。西汉立国之初,汉高祖曾“置酒洛阳南宫”,41表明当时南宫情况尚好。刘邦曾想“长都洛阳”,被娄敬、张良劝止。终西汉一朝,洛阳应该一直为重要的离宫所在,东汉定都洛阳,接手的正是这样一座城市。

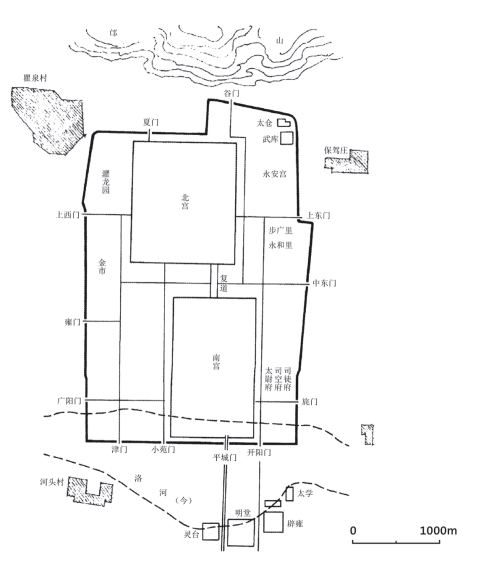

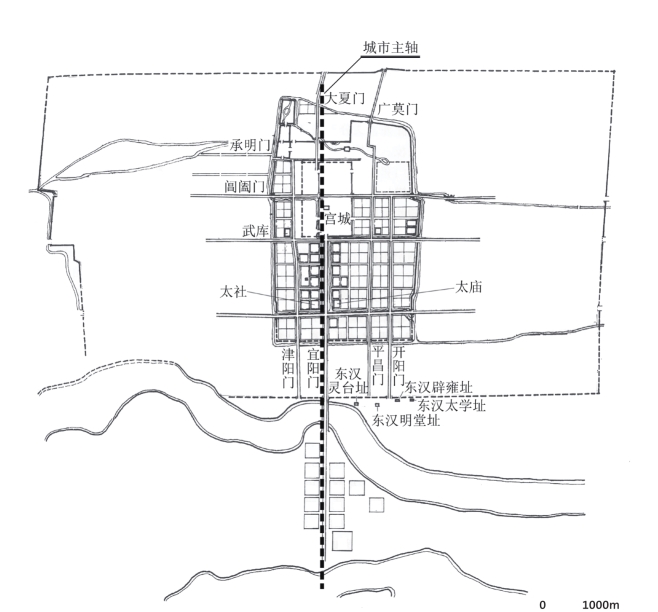

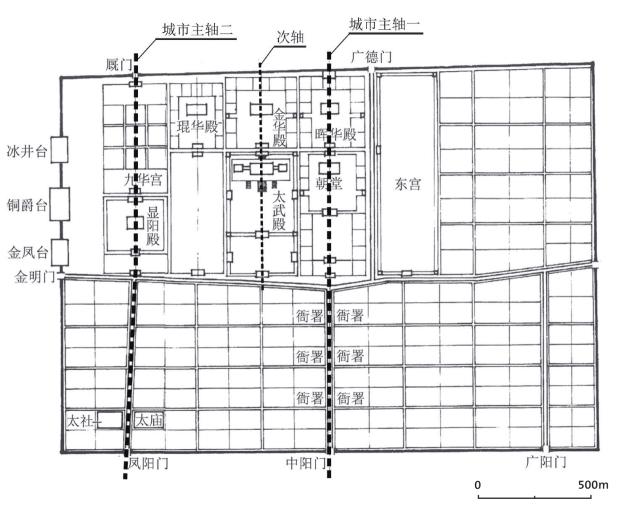

《后汉书·光武帝纪》记刘秀建武元年(公元25年)十月“入洛阳,幸南宫却非殿、遂定都焉”。42从东汉洛阳的具体建设情况看,因为王莽在长安的建设、匡衡以来的努力促成了《考工记》营国之制为社会所接受,祭祀在都城功能系统上的地位下降,以及吕不韦在洛阳主导元素安排上的特异做法的存在,使都城首先是一个行政中心,所以,原来那些代代沿袭的以祭祀为目标的城池设置规则在这里就失去了效用。正是这样,刘秀可以不加改动地以一个秦朝侯伯之城为基础展开自己首都的建设(图7-9)。

图7-9 东汉洛阳城址平面图

东汉洛阳的核心要素布置从一开始就是按照“古礼”进行的。《后汉书·光武帝纪》记载:“建武二年(公元26年),光武帝起高庙,建社稷于洛阳,立郊兆于城南。”43《后汉书·祭祀下》说:“建武二年(公元26年),立太社稷于洛阳,在宗庙之右。”44把高庙与社稷成对地优先建设,在当时,应该是符合儒生们主张的都城营造规制的。《后汉书·儒林列传》说:“中元元年(公元56年),初建三雍。明帝即位,亲行其礼。”45“三雍”,指明堂、灵台、辟雍三座建筑。这种处置,应该也特别符合儒士们的口味。从考古发掘的情况看,在东汉洛阳,明堂、灵台、辟雍被作为三座独立的建筑并列地设置在都城平城门和开阳门外。“三雍”的设置,把因为特殊缘由所造成的明堂、灵台与辟雍分立的做法制度化了46。

东汉开国之初就进行宗庙建设,符合君子营宫室先宗庙的古礼,显示出对宗庙的重视。可是宗庙放在什么地方,于史无载,考古发掘至今也未能确认东汉宗庙的位置。在东汉洛阳城南发现的明堂、辟雍等已经相当迫近城南垣,当时主要的宫殿区南宫的宫墙也相当迫近大城南垣,如果按照《考工记》的要求将宗庙社稷放在南宫以南,似乎只有城南垣与明堂、辟雍之间还有可以容纳的空间。把宗庙放在城外,当然不是古制,不过却和王莽在长安的做法呼应,从东汉洛阳在其他祭祀设施的安排上基本与王莽之长安相似着眼,东汉王朝的宗庙放在洛阳城外是一个大概率的事件。总体上看,《考工记》正逐渐成为都城布局的重要依据,但也不是没有反复。《汉书》注引《古今注》云“建武二十一年(公元45年)二月乙酉,徙立社稷上东门内”47,显示出当时在都城布局上有着不同的意见。新的社稷的位置,处在南宫东北角,即在宫殿区后面,与传统的王社位置相关。

东汉光武帝刘秀出身于西汉皇族的旁支。在西汉末年的征战中,与西汉王室的血缘关系对他取得最后胜利起了重要的作用。为了政权的建设,在祖宗祭祀上,首先要确定的是其与西汉皇族大宗的亲缘。所以刘秀所建宗庙首先是“高庙”,即祭拜西汉开国君主刘邦及西汉帝王的地方。可刘秀实际上是新王朝的开国皇帝,其子孙必然要为其单立宗庙,以形成新王朝祖宗祭祀专用场所。如何处理这两个祖宗祭祀系统间的关系,对于东汉王朝来说是一个问题。设置由两个部分组成的祖宗祭祀系统,新莽在长安的九庙就可以作为参考,可是其规模实在太大,很难与周边的其他宫殿协调,所幸商朝有相对简单的宗庙建筑做法存在,殷人的做法也可算成古礼,引用殷礼对于东汉宗庙的设置来说是一个不错的出路。

《后汉书·志第九·祭祀下》记载“光武帝建武二年正月,立高庙于雒阳。四时袷祀,高帝为太祖,文帝为太宗,武帝为世宗,如旧”,后又“加祭孝宣、孝元,凡五帝”48。“祫祀”,是指古代天子或诸侯集远近祖先神主于太祖庙的合祭。这段记录似乎表明东汉初年就在供奉西汉诸帝的庙宇上采用了同堂异室的做法,这种宗庙较被祭祀祖先各自独立为庙的做法占地要小。这种宗庙和东汉洛阳南宫以及三雍间的空间尺寸有限是相合的。这种安排应该就已经考虑了宗庙与其他建筑及用地协调的问题。

光武帝死后,为了表明其创始地位,故“更为起庙,尊号曰世祖庙”,在都城设置两个宗庙区。这两个宗庙区之间的关系如何,于史无载,但最有可能与商代的做法相似,采用高庙在前、世祖庙在后,两庙之间有明确空间分割的做法。

《后汉书》云,“明帝临终遗诏,遵俭无起寝庙”。要求不再为其单独造宗庙,而是采用“藏主于世祖庙更衣”的办法49。“更衣”,是位于大殿前方的偏殿50,偏殿毕竟是独立建筑,所以能够将之单独地称为“显宗庙”51。继位的章帝庙的位置文献未有明说,把中国传统建筑对称布局与《后汉书》说“庙如先帝故事”52两方面结合起来看,其应占据着群组中另一个可能的单独建筑,与“显宗庙”对称地排列在世祖庙大殿前面,形成或如雍城秦人宗庙那样的格局。这种格局与雒阳高庙有所区别,带有周人供奉不同先祖之庙各自门墙做法的意味,具体处理形成世祖庙虽然在后,但格局上却略胜的局面。和帝以下,应因世祖庙中已无合适的独立建筑可用,于是“皆藏主于世祖庙”53,大致实行了“同堂异室”的制度。这样,虽然采用了两个庙区,但每一个庙区的用地范围都有限,从而可以相对舒展地处在城南垣与明堂等之间的相对局促的地段。宗庙规模有限,又是放在城外,与王莽的长安相比,这里的宗庙更像是时君宫殿的配饰了。

应该是为了化解把宗庙作为时君宫殿的配饰和宗庙规模缩小导致的对宗庙的双重贬损,作为某种补偿,东汉明帝把对先祖的祭祀重心放到陵墓上,采用所谓的“上陵礼”54。把对先祖的祭祀重心放到陵上,或者可以视为西汉在帝陵附近设置宗庙的某种变形。

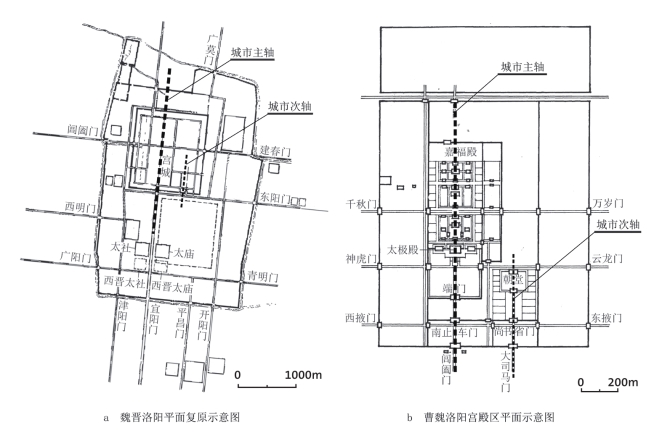

与改变秦汉以来丧葬活动的侈糜之风有关,公元222年,魏文帝曹丕下诏废除“上陵礼”,将祖宗祭祀的重心迁还宗庙。曹魏明帝于太和元年(公元227年)在洛阳兴建太庙。为了将宗庙与社稷成对地放在城内宫前,曹魏在东汉洛阳北宫的基础上形成自己的宫殿区。这样,宫城以南就有更宽裕的空间。按照傅熹年的考证,曹魏之宗庙设在洛阳城内宫城之前铜驼街中段路,东距宫城南门约800米的地方,这样的距离应该可以减缓两者当时体量不适而可能的互相干扰55(图7-10)。由相关文献推测,曹魏在洛阳新建的宗庙应仅为一区,并且采用了同堂异室的做法,大大减少了宗庙建筑群的总体分量。其在都城内宫城外独立成区,与社稷共同构成城区内主导性景观节点,和宫城遥相呼应形成都城的景观主轴。因与“周礼”主张的七庙分置的办法不同,这个宗庙遭到了非议。明帝景初元年(237年),经讨论决定放弃同堂异室的做法,恢复一区中分建七庙各自门墙的“古制”。之所以如此,除了魏明帝希望为自己建立不毁之庙的缘由外,还应包括大大削弱宗庙景观分量的做法难以被尊经崇古之人接受。该“庙制”议定后二年,曹魏明帝去世,是否按照“古制”建设了新庙,史无明文。西晋沿用曹魏宗庙,从西晋武帝泰始二年(266年)群臣提出应如礼建七庙,而武帝决定“权立一庙”“即用魏庙”的情况看,曹魏应该最终未建七庙56。在一区多庙、城内设置的情况下,较大的宗庙涉及范围,会有喧宾夺主之虞。为了避免宗庙区范围过大,压缩单个宗庙规模,会使得单一的祭祀环境不够崇隆。采用同堂异室,针对每个帝王的设置简单了许多,却有条件建造一个既可以为宫殿主导的城市格局所容忍、单体建筑又足够气派的环境。这种关系,应该是被当时的设计者反复掂量过了的。

图7-10 魏晋洛阳平面复原示意及曹魏洛阳宫殿区平面

西晋起初沿用曹魏宗庙,后来为了“崇正制度”,晋武帝于泰始二年七月拟在洛阳城内原有宗庙以南另立宗庙57。新的造作,又一次提供了庙制选择的机会。对于宗庙格局,群臣提出“古者七庙异所,自宜如礼”——主张恢复一区多庙之制。不过,晋武帝却说“古虽七庙,自近代以来,皆一庙七室,于礼无废,于情为叙,亦随时之宜也,其便仍旧”58。在有争论的背景下,新的宗庙最终采用了同堂异室的制度,只是以“穷极壮丽”的面貌出现。《晋书》说“遂更营新庙,远致名材,杂以铜柱,陈勰为匠,作者六万人,至十年四月乃成”59。

西晋之后,除了个别时期,单一庙区、同堂异室之制基本上为历代所用60。但宗庙的具体位置,还有一个继续斟酌的过程。东晋建康的新太庙在建康城的宣阳门外,这一选择是由后世尊为风水师鼻祖的郭璞筮卜后确定的。傅熹年先生说“晋人重筮卜,在危亡之际尤多禁忌。可能当时初建国家,立邑未稳,不敢在城内拆毁大量民居建庙,致失人心,讹言筮卜,建在城外”61,确为深入的议论。这里似可补充,从宗庙在都城中设置的历史脉络看,将宗庙设在城外,呼应新莽长安,似乎也是“传统”的做法。因为用地原因,东晋孝武帝曾想把宗庙迁到建康城内,但“王珣奏以为龟筮弗违,帝从之,于旧地不移”(图7-11)。宋、齐、梁、陈四朝,均沿用东晋太庙故址。梁武帝在天监十二年(513年)新作太庙,应是原地改建,在形式上则坚持了同堂异室的做法62。

图7-11 南朝建康平面推想图

北魏天兴元年(398年),魏太祖拓跋珪定都平城,“始营宫室,建宗庙,立社稷”63。二年(399年)十月,“太庙成”64。这个太庙设在平城的南门之外,位置选择与南朝建康相同。具体建造格式为“开四门,各随方色。凡五庙,一世一间,瓦屋”65,也是同堂异室的做法。北魏太宗时,又在平城的白登山西北建太祖庙66,形成了另外一个宗庙区。此外,北魏在宫中立神元、思帝、平文、昭成、献明五世皇帝庙,多个庙区重复设置的做法,前朝似乎未有。从所谓周制的角度看,确为异数,或与鲜卑旧有文化传统有关。

图7-12 北魏洛阳平面推想图

北魏孝文帝太和十七年(493年)迁都洛阳,都城大致沿用西晋格局,放弃了其在平城采用的在城外设庙的做法。新的太庙建在西晋太庙旧址上。其后的东魏、北齐的太庙设置均与北魏相同,都放在都城之内宫城之外,与宫城离开相当距离布置67(图7-12)。

三国与南北朝时,左祖右社基本上是一项固定搭配,社稷位置一般随着宗庙位置的变化而变化。

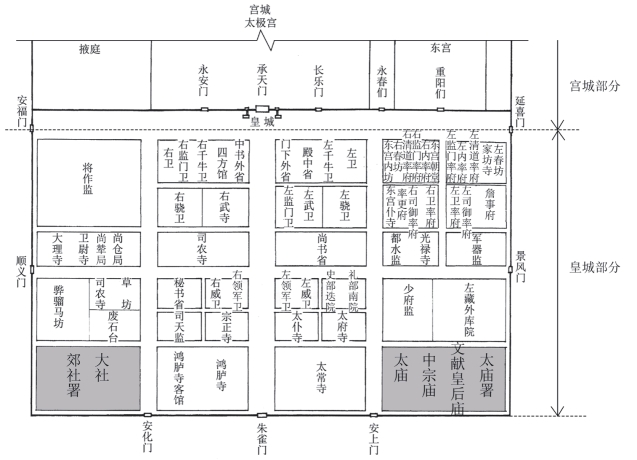

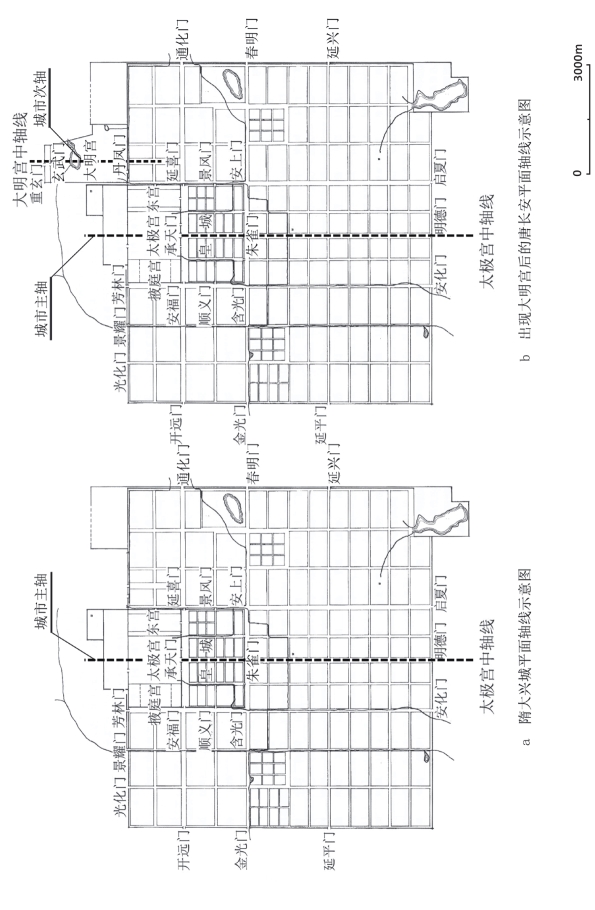

以南北朝长期的政治动荡为背景,新的统一大帝国的缔造者隋文帝又一次依托经典进行都城秩序的建构。这时已经成为经典的《考工记》很自然地成为新的都城建设的重要参考,隋文帝在宫城之南设置专门安排中央官署的皇城,把太庙和社稷分别放在皇城内皇城中轴的东西两侧,与皇城内诸多官署一道,成为宫城的从属部分(图7-13)68。把宗庙、社稷放到皇城内,将其与官署置于同等地位,并放在更为靠边的位置,标志着祭祀活动在政权建构上的地位进一步下降。

图7-13 唐长安皇城平面图

大兴城在规划上显然对整体环境的对称和严谨十分关注。宗庙和社稷虽然在功能分量上具有一定的对称感,可是具体的景观格局却不尽然,宗庙以崇隆的建筑作为主体,并形成一定分量的自身轴线,稷祀虽用庙祭,但社稷之祀主体部分的社祭设施却为坛壝,缺乏体量感和视觉标识性,并且社、稷二者在空间组织上往往各自为政,并不形成局部轴线。若宗庙和社稷两者直接相对,轴线的两侧景观不免显得倚轻倚重,难得平衡。大兴城的规划者将“祖”“社”分别设于皇城的东南角和西南角,其间有一系列设施间隔,避免了将两者作直接的形态比较,应是一个满足了《考工记》“左祖右社”的文字表述要求的机巧应对。

皇城,是中央官署的集中区。大兴城皇城区外设围墙,置于宫城之南,与宫城形成一个空间和景观的连续体,在概念上拱卫宫城。皇城因其与城区其他地段的视觉关联更为紧密,这种安排使得中央官署作为一个相对独立的景观单元,在都城景观构成上起十分积极的作用,凸显了官僚集团在当时国家权力形成上的重要地位。

官署长期是中国传统的政治中心型城市、特别是都城里的重要设施。但是,由于早期社会的权力形成方式不同,在早期城市的景观构成中,官署的地位并不高,甚至并非都城景观中具有独立地位的设施。在郑州商城宫庙区主体部分外围的设施中,应该有一些为中央官署;安阳殷墟的小屯宫殿区,编号为甲的建筑基址中,有一部分也应为此类设施。当时,从形式上看,官署只是宗庙、宫殿的简单从属,并不成为具有一定独立性的、在形式概念上与宫殿匹配的景观单元。似乎一直到西汉,人们还没有积极地将官署当成都城空间组织的节点,以形成层次更加丰富的城市景观。汉长安的中央官署,聚集在未央宫内的西北隅,与北阙相近,方便是方便,但在都城空间秩序的形成上却略嫌被动。

《考工记》是较早涉及官署的安排问题的文献之一,所谓“外有九室,九卿朝焉”。从文字看,《考工记》要求将重要的官署安排到宫城以外,并与宫城之内的“九室”形成一定的匹敌性关联,可究竟怎样安排却不得其详。不管怎样,在《考工记》中,官署在都城景观的制作上,已经不再是帝王宫殿的形式消极的附庸。

把中央官署作为形式独立的景观单元,将它们与宫城配合并造成更有序、隆重的都城主导景观架构的较早例子,应该是东汉洛阳。在东汉洛阳南宫宫东有一由大尉府、司空府和司徒府组成的高级别官署区,这一官署区空间上相对独立,且与大城之开阳门和旄门相邻,在城市景观组织中地位显赫,应该是《考工记》之“外有九室”的早期应对方案的部分表达。另外,《后汉书·明帝纪》说,“永平三年……起北宫及诸庙府”69,具体的表述方法似乎显示,在北宫近便之处,也有一个在一定水平上相对独立且与北宫成某种匹敌关系的中央官署区。官署在都城景观中相对独立甚至占据要位,反映了官僚集团在国家治理上的地位上升。

在宫城中设置两条平行轴线是一定时期平衡统治者近祖祭祀和族群共祖祭祀关系的结果,二里头与偃师商城宫城内的两条轴线都含有祭祀内容。小屯殷墟的建设,在安阳形成了两个不同的祭祀区域东北、西南呼应的局面,处于东北方的祖宗祭祀为主导,二者距离较远,在某种程度上消解了双轴并行的意象。秦人在咸阳曾创造了由宗庙、朝堂两条平行轴线控制的都城。这时的朝堂一轴因为社稷的存在,仍有明确的祭祀内容。西汉长安大致沿袭了特定时期秦人的做法。王莽改制,取消了宗庙一轴,将九庙置于未央宫前殿之南形成单一轴线控制的都城。东汉洛阳应合朝庭中官僚集团地位的上升,依托既有的两轴并行的都城组织方式进行功能的重新配置,产生了大朝轴与常朝轴双轴并行的做法。东汉洛阳的大朝轴含有明确的祭祀内容,而常朝轴更显行政特征。

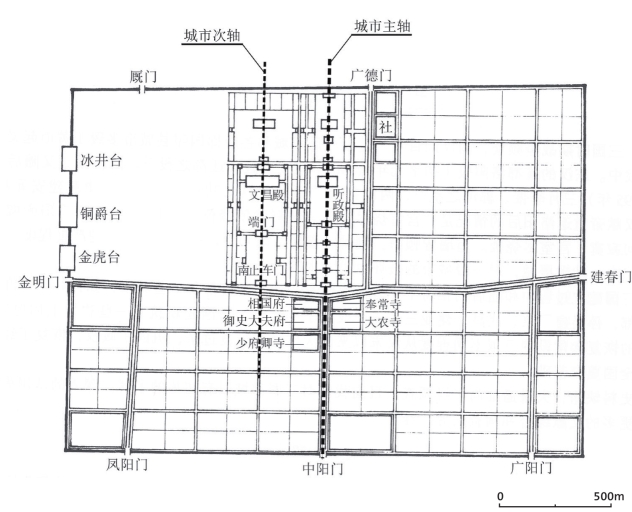

曹魏邺城没有宗庙与社稷安排,并非古人真正意义上的都城。其城市主轴是一条相对单纯的行政轴,以听政殿为主导,在宫门外南北大道两侧安排相国府、奉常寺、大农寺、御史大夫府、少府卿寺,形成十分明确、秩序严整的宫殿居中、官署朝拱的格局,凸显行政活动在城市中的地位。在这里,官署第一次明确地参与了都城中轴线的构造。曹魏邺城在行政轴以西另设礼仪轴,轴线上设有邺城最大的单体建筑文昌殿,可谓十分隆重,可是该轴线不与城门对应,在某种程度上削弱了它在景观与空间组织上的分量,虽然仍是两轴并行的格局,但行政一轴在整个城市景观组织上的分量明显胜出,在此种情况下,官署的地位也就特别突出(图7-14)。

图7-14 曹魏邺城平面复原图

在曹魏邺城实行的将中央官署当作更为积极的城市层级的景观单元的做法,在曹魏正式都城洛阳上也有一定体现。曹魏洛阳在城市层面弱化了双轴并峙的做法,利用太极殿、闾阖门、社稷与宗庙、宣阳城构成城市的礼仪主轴,该轴线跨越大城城门宣阳门,形成对整个城区的强势控制。在此主轴以东,设立官署区,作为宰相和公卿百官议政之所。该官署区对城市大道直接开门,并有局部轴线存在,因而在景观上有相当独立性,故可以视为独立行政轴。由于行政轴的构造没有帝王宫殿的参与,与曹魏邺城比较,行政轴的分量当然有限,行政轴在邺城和洛阳的不同地位,和洛阳是正式的都城而邺城不是有很大关系。二者比较应该表明,在当时高规格的祭祀活动的实施仍是保证都城存在的确证(图7-15)。

图7-15 北魏洛阳宫城平面示意图

从傅斯年的复原看,东晋、南朝的都城建康城和北魏洛阳城所采用之格局与曹魏洛阳有诸多相同之处,中心部分也采用两轴并行且礼仪轴强势的做法。这两个都城都在城外有限的距离内,在礼仪轴上安排祭天的丘兆,大大地强化了礼仪轴线,形成了礼仪轴线的地域性控制,强调高规格的祭祀对于都城的重要。

十六国后赵石虎的邺城在大致沿袭曹魏邺城格局的基础上在城市行政轴以西另设一条由显阳殿及大社、太庙构成的礼仪轴线,这种做法应是曹魏洛阳设置方式的延续,这一轴线的存在使得后赵邺城在本质上区别于曹魏邺城,是为当之无愧的都城(图7-16)。

宇文恺设计的隋大兴城试图终结两轴并峙的都城主导设施配置的做法,采取将皇城与宫城南北重叠、都城主导元素在此两区中重新组合的做法。这种做法形成了单一的、强势的、具有官署拱卫宫城特征的城市轴线,形成了全新的王朝都城格局,在中国传统都城设计上是一项革命性的成果,但随后唐大明宫的出现,又使得都城具有了双轴并峙的意象,这两条轴的格局与曹魏洛阳相似,西边是礼仪、祭祀轴,东边是行政轴。在唐长安这样的外廓方整、中轴明确、强调对称的基础上另起炉灶安排大明宫轴线,是需要克服一些心理障碍的,如果没有传之久远的在都城中设置双轴的传统,大明宫一轴的设置可能就不会成功(图7-17)。

图7-16 十六国后赵石虎邺城平面图

东汉时,佛教正式进入中土,很快就广为传播,佛教寺院也随之成为中国传统聚落构成的重要元素之一。由南北朝的都城构造实践看,当时高规格的寺院安排与传统都城既有的主导元素之间并无明确的形式和秩序关联,或者说,寺院未能成为都城空间文本的有机组成。可在唐长安,从大明宫的正殿含元殿与大雁塔大略南北相值,且大雁塔的建设略晚于大明宫看,似乎设计者已经将这种外来元素置于整个都城秩序形成的框架之中。

图7-17 隋大兴城—唐长安城中轴线布置图

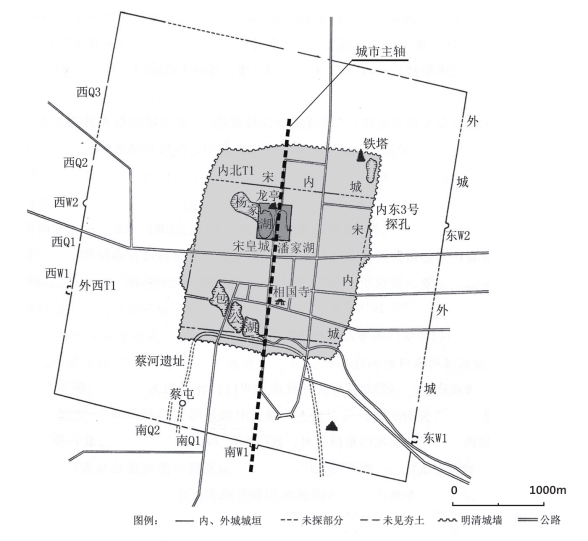

图7-18 北宋东京城遗址平面图

隋大兴城将中央衙署组织在一起形成皇城,并集中安排在宫城之前,在功能及景观组织上相当干净明快,可也使得宫城及诸多国家权力机构失去了对城市其他部分展示并实行某种空间控制的机会。

应该是到了北宋东京,《考工记》所主张的宫城居中,社稷、庙宇作为主导宫殿的配饰,中央官署在宫城外城区拱卫宫城,作为都城单一轴线的重要组成部分并形成某种区域性空间控制的做法,才最终稳定下来(图7-18)。(https://www.xing528.com)

注释

1[东汉] 班固撰,[隋] 颜师古注:《汉书》,中华书局,1962年,第1248页。

2同上。

3同上,第1253页。

4同上。

5同上。

6同上,第1255页。

7同上,第1256页。

8同上,第1257页。

9同上。

10同上,第1259页。

11《汉书·郊祀志下》记杜邺说成都侯王商要求恢复长安南北郊。故知成帝曾设南北郊。参见《汉书》,第1262-1263页。

12《汉书》,第1266页。

13同上,第4039页。

14同上。

15同上,第1266页。

16同上,第1268页。

17同上,第4069页。

18同上,第357页。

19唐金裕:《西安西郊汉代建筑遗址发掘报告》,《考古学报》1959年第2期。

20何清谷:《三辅黄图校释》,中华书局,2005年,第292页。“汉辟雍,在长安西北七里。”这里的“长安”指唐长安县治,在唐长安城的长寿坊。唐长安在汉长安东南,其西北应在汉长安以南安门近处。此处,应该就是汉武帝之三雍宫之所在。王莽奏建之明堂,应在此以南。

21《三辅黄图校释》,第297页。“汉明堂在长安西南七里”,此长安亦指唐长安县治,汉明堂即王莽所建之明堂。

22《三辅黄图》:“大司徒宫奏曰,明堂、辟雍,其实一也。”参见[南朝梁] 萧统撰,[唐] 李善注:《文选》,中华书局,第226页。

23《三辅黄图校释》,第300页。“汉代当在长安西北七里”。

24杨鸿勋:《宫殿考古通论》,紫禁城出版社,2001年,第32页。

25《宫殿考古通论》,第323页;王世仁:《理性与浪漫的交织——中国建筑美学论文集》,中国建筑工业出版社,1987年,第88页。

26[唐] 魏征、令狐德棻:《隋书》,中华书局,1973年,第1591页。

27浙江省文物管理委员会 等:《绍兴306号战国墓发掘简报》,《文物》1984年第1期。

28王鲁民:《中国古典建筑文化探源》,同济大学出版社,1997年,第52页。

29《汉书》,第4070页。

30同上,第4078页。周公负成王朝诸侯之事前史无载,不过《汉书·霍光金日䃅传》记汉武帝确曾“使黄门画者周公负成王朝诸侯”的画赐给霍光。

31《汉书》,第1269页。

32同上,第4161页。

33同上,第4161页。

34同上,第4162页。

35考古研究所汉城发掘队:《汉长安城南郊礼制建筑遗址学发掘简报》,《文物》1960年第7期。

36黄展岳:《关于王莽九庙的问题——汉长安城南—组建筑的定名》,《考古》1989年第3期。

37刘敦桢:《中国古代建筑史》,中国建筑工业出版社,2003年,第428页。案:从具体叙述看,发掘报告似乎把社稷给弄反了。在该遗址上明确分为木构建筑和坛壝两部分,按稷为庙祭,社为坛祭的情况,不能把F13定为社,而F14定为稷。《汉书》也说:“于官社后立官稷”,古人习惯坐北面南,故南边为前,北边为后。《汉书》,第1269页。

38关于《考工记》一书的情况参见周长山:《汉代城市研究》,人民出版社,2001年,第78-79页。

39[西汉] 司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第2509页。

40刘邦曾在洛阳南宫朝见列侯诸将,既有南宫就有北宫。《史记》,第380页。

41《史记》,第380页。

42[南朝宋] 范晔撰,[唐] 李贤 等注:《后汉书》,中华书局,1965,第25页。

43同上,第27页。

44同上,第3200页。

45同上,第2545页。

46案,宋敏求《长安志》说:“灵台、明堂,汉武帝造,在长安南。平帝元始四年,王莽奏复修明堂、辟雍。”按照本书,辟雍可以说是复修、明堂则为新建。这样,在西汉末年,长安已成灵台、明堂、辟雍分立的格局。但其为历史延续所成,并非由已具之制度所定。 东汉太学始建于光武帝建武五年(29),以后规模不断扩大。据记载,本初元年(146),梁太后诏:“大将军下至六百石,悉遣子就学,每岁辄于乡射月一飨会之,以此为常。”此后游学日盛,至三万余生。

47《后汉书》,第3201页。

48同上,第3193-3194页。

49同上,第3196页。

50《后汉书·章帝纪》:“臣愚以为更衣在中门之外,处所殊别,宜尊庙曰显宗,其四时禘祫.于光武之堂,闲祀悉还更衣,共进《武德》之舞,如孝文帝祫祀高庙故事。”李贤注:“更衣者,非正处也。园中有寝,有便殿。寝者,陵上正殿。便殿,寝侧之别殿,即更衣也。”参见《后汉书》,第131-132页。

51《后汉书·祭祀下》:“孝章即位,不敢违,以更衣有小别,上尊号曰显宗庙。” 参见《后汉书》,第3196页。

52《后汉书》,第3197页。

53同上,第3197页。

54巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》, 上海人民出版社,2009年,第153页。

55傅熹年:《中国古代建筑史》第二卷,中国建筑工业出版社,2001年,第32页。

56同上。

57[南朝] 沈约:《宋书》,中华书局,1974年,第447页。

58同上。

59[唐] 房玄龄:《晋书》,中华书局,1974年,第820页。

60明代所谓“洪武初制”采用的就是多庙一区各有门墙的制度。

61傅熹年:《中国古代建筑史》第二卷,中国建筑工业出版社,2001年,第119页。

62同上;《建康实录》卷六,孝武帝,太元十年改筑太庙条苑注。[唐] 许嵩:《建康实录》,中华书局,1986年,第288页。

63[南北朝] 魏收:《魏书》,中华书局,1974年,第33页。

64同上,第36页。

65[南朝梁] 萧子显:《南齐书》,中华书局,1983年,第984页。

66[南北朝] 魏收:《魏书》,中华书局,1974年,第55页。

67傅熹年:《中国古代建筑史》第二卷,中国建筑工业出版社,2001年,第123-124页。

68同上,第406页。

69《后汉书》,第107页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。