汉武帝时,儒学被确立为国家意识形态,儒士们的意见获得越来越多的重视。汉武帝虽提倡儒学,可因其“尤好鬼神之事”的个性,在国家祭祀设施的建设上,却更多地仰仗方士。武帝一朝,儒士们在国家祭祀设施建设及都城景观梳理上的贡献有限,甚至之前由儒士们确定的某些东西也被放弃了。泰一神祭祀的主场被安排到了甘泉宫,与之匹配的后土之祀则安排到了汾阴,这些做法对于将周法视为国家礼仪建构基础的儒士们来说,自然是难以接受的。

在祭祀活动的安排上,方士们更关心天子本身的福祸寿夭,整个祭祀系统的形式及其对政权形象塑造的贡献则只是附带的事项。反观儒士们,其不仅关注天子的福祸寿夭,同样关心王权的正当表达以及“宇宙逻辑”的合理呈现,在儒士们看来,安排符合“宇宙逻辑”的祭祀系统才会产生应有的祭祀效力,二者之间具有不小的区别。秦朝中央集权大帝国确立了天子的绝对权力,皇帝大权在握,号令天下,很容易把自身凌驾于国家之上。汉武帝当然知道祭祀是权力正当性的表达和祭祀形式的重要性,但事到临头往往觉得儒生的意见隔靴搔痒,难以满足当下的需求。如果当时的天子相对自持,又有足够的支配权,儒士们就有可能在相应的建设中有较多的表现,周法就有机会被更多地引入到国家祭祀的过程中,如果强势又不自持,那么国家的祭祀设施安排就有可能表现得相对随意。

武帝去世,其继位者昭帝登基时年仅八岁,因为霍光专权,故在昭帝在位的十二年里,儒生和方士都缺少了工作的对象。昭帝一朝在祭祀设施建设上缺少作为,以至于在《汉书·郊祀志》中,对这一朝相应活动的记述,只在武帝一朝祭祀活动记述最后一段的结尾附上一句话,“昭帝即位,富于春秋,未尝亲巡祭云”。

昭帝去世,宣帝即位,时年十七,霍光依然把持朝政。为了避免矛盾,宣帝在祭祀方面特别谨慎,长期“非宗庙之祀不出”。1其即位六年,霍光去世,宣帝在祭祀活动的安排上也没有马上有所反应。至其即位十二年时,宣帝才开始“亲奉祀”天地山川。因具体政治背景和个性使然,与汉武帝相比,宣帝时期,祭祀活动强调的是“为百姓蒙嘉气,获丰年焉”2,不强调和其个人福寿的关系。当时,也没有在祭祀体系建设上有足够主动性的臣下出现,相应的祭祀活动更多地依托于武帝所立之框架。

宣帝在位二十四年后去世,元帝继位。“元帝好儒,贡禹、韦玄成、匡衡等相继为公卿。禹建言汉家宗庙祭祀多不应古礼,上是其言。”3后来韦玄成为丞相,建议废除古礼中所没有的国家祭祀设施。所谓古礼,应该是由仰韶文化起经夏、商、周传递而来的礼法,韦玄成的建议获得了元帝的支持,于是,正式开始了儒士们依照“古礼”的精神,重新安排国家祭祀设施系统的历程。元帝按照儒生们的意见,废除了一些不应古礼的庙祠,显然相应的举措给他带来了巨大的压力,“后元帝寝疾,梦神灵谴罢诸庙祠,上遂复焉”。从《汉书》说“后或罢或复,至哀、平不定”来看,当时儒生们也相当地坚持,要求改变现状,不同主张间的争拗导致了国家祭祀系统处在不确定之中4。

在许多儒士看来,汉家制度不仅是某些祭祀设置不合礼数,更重要的是整体祭祀设施空间安排不合制度,进行祭祀设施空间格局的重置是必须的。元帝的后继者成帝一即位,丞相匡衡、御史大夫张谭就奏言:“帝王之事莫大乎承天之序,承天之序莫重于郊祀,故圣王尽心极虑以建其制。祭天于南郊,就阳之义也;瘗地于北郊,即阴之象也。天之于天子也,因其所都而各飨焉。往者,孝武皇帝居甘泉宫,即于云阳立泰畤,祭于宫南。今行常幸长安,郊见皇天反北之泰阴,祠后土反东之少阳,事与古制殊。又至云阳,行谿谷中,阸陜且百里,汾阴则渡大川,有风波舟楫之危,皆非圣主所宜数乘。郡县治道共张,吏民困苦,百官烦费。劳所保之民,行危险之地,难以奉神灵而祈福祐,殆未合于承天子民之意。昔者周文武郊于丰鄗,成王郊于雒邑。由此观之,天随王者所居而飨之,可见也。甘泉泰畤、河东后土之祠宜可徙置长安,合于古帝王。愿与群臣议定。”5这篇奏折里,匡衡们婉转地批评了汉武帝在甘泉宫设置泰畤的做法,并明确地提出了“天之于天子也,因其所都而各飨焉”的祭祀设施设置原则。也就是说,最高规格的天的祭祀场所,应该是都城的附属,并随着都城位置的变动而变动。这种说法从根本上否定秦人那种依据神异征兆设置祠所的办法,要求回归“古礼”主张的以聚落为归依的祭祀建筑系统设置方式。

至于如何“天随王者所居而飨之”,王商、师丹等人以《礼记》为据,提出“兆于南郊,所以定天位也。祭地于大折,在北郊,就阴位也”6的天、地祭场的安排方案。从历史上看,周人有在都城南边祭天,在宫殿以北祭社的做法,社祀与祭地有相通之处,所以王商、师丹的说法是有一定依据的。可把祭地之所放在城外北郊,在区域层面与祭天之所呼应,却应该是儒士们的新发明,依据的是汉儒们对于宇宙逻辑的推演。在成帝同意按王商、师丹等人所奏进行天、地祭场选址后,匡衡又进一步对具体祭祀场所形式发表意见,特别地对武帝时创制的甘泉泰畤紫坛的样式提出批评,“甘泉泰畤紫坛,八觚宣通象八方。五帝壇周环其下,又有群神之坛。以《尚书》禋六宗、望山川、遍群神之义,紫坛有文章采镂黼黻之饰及玉、女乐,石坛、仙人祠,瘗鸾路、骍驹、寓龙马,不能得其象于古。臣闻郊飨帝之义,扫地而祭,上质也。歌大吕舞云门以竢天神,歌太蔟舞咸池以竢地祇,其牲用犊,其席稾稭,其器陶匏,皆因天地之性,贵诚上质,不敢修其文也。以为神祇功德至大,虽修精微而备庶物,犹不足以报功,唯至诚为可,上质不饰,以章天德。紫坛伪饰、女乐、鸾路、骍驹、龙马、石坛之属,宜皆勿修”,7要求放弃自武帝以来吸取了多种文化意象的容纳了多层次祭祀内容的构形复杂的泰一祭坛,采用符合“古礼”的形式朴素单纯的设施形式。如果按照实行,不仅有助于在区域空间系统中凸显“王者所居”,也有助于在祭祀过程中凸显施祭的天子。从聚落整体空间构造到祭祀仪式过程多个层面落实天子为中心的秩序建构目标,匡衡的建议是经过深思熟虑的。在武帝那里,泰畤紫坛是祭祀“天神贵者”泰一的设置,后土祠则是祭祀土地之神的地方,而在匡衡那里,泰畤紫坛是祭“天”的地方,后土祠则是祭“地”的场所。如果仔细区别,似乎泰一、后土毫无疑问指向人格化的神,而天、地就有可能偏向自然的逻辑与力量。前者更近巫术,后者略偏礼仪。这种区别,在周公那里已经初见端倪。用“天”来取代“泰一”,用“地”来取代“后土”,是儒士的祭祀取代方士的祭祀的重要标识。

儒士们对于祭祀系统的改造显然早有系统的考虑。很快,匡衡又进言要求罢废雍地诸畤,他说:“王者各以其礼制事天地,非因异世所立而继之。今雍鄜、密、上下畤,本秦侯各以其意所立,非礼之所载术也。汉兴之初,仪制未及定,即且因秦故祠,复立北畤。今既稽古,建定天地之大礼,郊见上帝,青赤白黄黑五方之帝皆毕陈,各有位馔,祭祀备具。诸侯所妄造,王者不当长遵。及北畤,未定时所立,不宜复修。”8成帝完全听从了匡衡的建议,秦人所立之陈宝祠也随之被取消了。雍五畤及陈宝祠的罢废,实际上就取消了雍地祭祀中心的地位。

第二年,匡衡、张谭等又上奏,要求在全国范围内进行祭祀活动与设施的整理,“长安厨官县官给祠郡国候神方士使者所祠,凡六百八十三所,其二百八所应礼及疑无明文,可奉祠如故。其余四百七十五所不应礼,或复重,请皆罢”,9要求将官家出资供奉的祭祀罢去四百七十五种,天子再次同意了他们的意见。这样,位于雍地的秦人旧祠二百零三所,只留下来十五所。汉高祖在宫中所设的梁、晋、秦、荆巫、九天、南山、莱中等祭祀活动;汉文帝在渭阳所立之五帝庙;汉武帝所立的薄忌泰一、三一、黄帝、冥羊、马行、泰一、皋山山君、武夷、夏后启母石、万里沙、八神、延年之祀;汉宣帝所立的参山、蓬山、之罘、成山、莱山、四时、蚩尤、劳谷、五床、仙人、玉女、径路、黄帝、天神、原水之属皆罢去。经过此番操作,减少了官家祭祀费用压力,改变了神祠分陈的杂芜面貌,使得国家祭祀景观在整体上向“古礼”靠近。

在儒士们改变国家祭祀系统的努力似乎要取得全面胜利时,匡衡却因经济问题被弹劾免官。马上就有人对其所主导的祭祀体系改革提出批评,并认为成帝久无继嗣和祭祀整顿有关,在皇太后的干涉下,雍五畤、甘泉泰一畤、汾阴后土祠、陈宝祠等都得到了恢复10。不仅如此,在恢复旧祠的同时,还罢去了匡衡们主张的位于长安的天、地之祀11。国家祭祀系统的格局在一定程度上回归从前。在当时的政治框架中,国家与最高统治者仍是直接对应的,国家祭祀所要求的往往首先是最高统治者和其家族的兴旺与发展,脱离开最高统治者及其家族的福报,国家祭祀也就基本上失去了意义。

此后,西汉王朝的祭祀系统变动不定。人们最为关切的设置天地之祀的地点竟反复变迁达五次之多12,不同主张与观念之间斗争的激烈可见一斑。直到平帝元始年间时,天地之祀的具体地点才由王莽最终定位于长安南北郊。这个结果,似乎表明在国家祭祀体系的设置上方士和儒生之争,最终儒生占了上风,“秦制”与“古制”或“周法”之争,最终“古制”占了上风,而“重巫术”和“重礼仪”的争拗,最终“重礼仪”一方占了上风。

王莽出身贵家,因为家贫,不能与其他纨绔子弟一样以“舆马声色佚游相高”,而是“受《礼记》,师事沛郡陈参,勤身博学,被服如儒生”13。王莽在系统地了解汉儒们的主张基础上,强调天人感应,讲求理序形式,关注巫术效果和礼仪形式的统一,认为合理的政治运行和适当的祭祀形式会招至上天眷顾。其依托的文化资源,不仅是古典经籍,并且也有按照某种文化逻辑进行的创作。

平帝元始五年(公元5年),位为大司马的王莽与太师孔光、长乐少府平晏、大司农左咸、中垒校尉刘歆等上书,强调天、地祭祀对于天子的重要,指出既往天地祭祀方法不妥,主张“宜如建始时丞相衡等议,复长安南北郊如故”14。不仅如此,王莽“又颇改其祭礼”,对天地之祀的配祀、用牲、礼拜程序等都提出了自己的看法15。应该说,这是一次动用新的思想资源对传统祭仪的深入梳理。这样的梳理,至少在王莽等看来,使传之久远的“先王之制”更加合理了。

王莽将群神按性质归纳为五部,在长安周边设置兆域分别进行祭祀:“兆天坠之别神:中央帝黄灵后土畤及日庙、北辰、北斗、填星、中宿中宫于长安之未坠兆;东方帝太昊青灵勾芒畤及雷公、风伯庙、岁星、东宿东宫于东郊兆;南方炎帝赤灵祝融畤及荧惑星、南宿南宫于南郊兆;西方帝少皞白灵蓐收畤及太白星、西宿西宫于西郊兆;北方帝颛顼黑灵玄冥畤及月庙、雨师庙、星辰、北宿北宫于北郊兆。”16这种安排初看是秦人的各方帝在不同的兆域进行祭祀的做法,可不同的是,这里的兆域安排所遵循的原则是因天子之所都而各飨,在祭祀场所与天子之都之间试图建立一个符合某种抽象规则的形式的关系。这种安排,其实是把原来在郊祀营域中实施的神灵排位方式放到了聚落的层面。郊祀的营域中,占据中央由五方帝拱卫的是泰一、或者天,而在王莽的安排中,似乎五方帝所拱卫的是在长安城上方的某个特殊存在。这个框架与其外围的汉朝帝王的陵寝、宗庙相结合,共同塑造了多层围护的都城中心区域,可以说是一个大尺度的、创造性的对于“古制”的回应。

在中央集权的政体下,强调“天随王者所居而飨之”,往往会导致天子本身被理解为天下的中枢,以此为背景,王莽的做法,有可能让另一件事情突出出来,即,虽然长安城主要为宫殿所占用,但实际上天子之所居的未央宫却处在整个城区西南,并未占据整个环境构架的中心。这样的位置,和当时已经确立的中央集权大帝国的政治运行结构并不匹配,也就是说,王莽的以长安为中心的大十字轴的建设,再次把早就存在的宗庙与朝廷之间或先祖与时君之间的位置紧张突显出来。

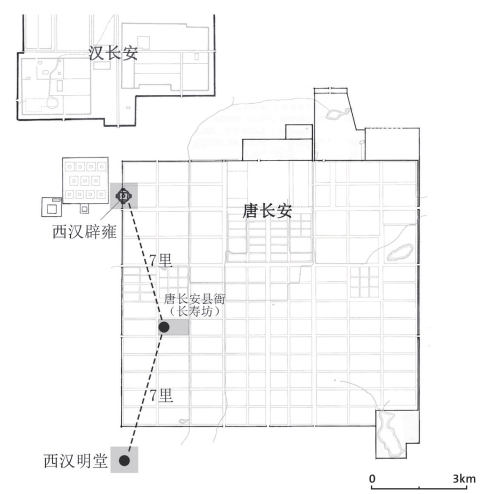

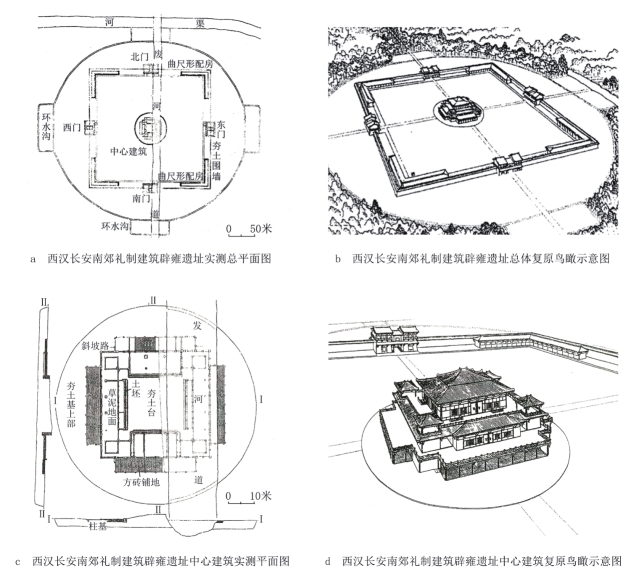

既然是“古制”,上古曾经风光的明堂就不可以长久地被搁置。在平帝元始四年(公元4年),王莽“奏起明堂、辟雍、灵台为学者筑舍万区”17。明堂的具体式样,按照《汉书·平帝纪》所载:“(平帝元始四年二月,)安汉公奏立明堂辟雍。应劭曰:明堂所以正四时,出教化。明堂上圆下方,八窗四达,在政之宫,在国之阳。上八窗法八风,四达法四时,九室法九州,十二重(堂)法十二月,三十六户法三十六(旬),七十二牖法七十二(候)。”18西汉的明堂遗址还未发现。1956年人们在汉长安城以南安门附近发现一巨大的建筑遗迹,该建筑遗迹由外环水道、四周围垣及附属建筑、圆形台基、圆台上的中央方台及其周边建筑残留共同构成。由内而外,中央方形土台边长约16.8~17.4米,其外围平面呈亚形的建筑范围每边长约42米,圆形台基直径62米。围垣为正方形,每面235米,在此方形的四个角部为四座曲尺形建筑,其每边长47米,进深5米,四座曲尺建筑总面积约1800平方米。外环水道呈圆形,直径360米,水道宽2米,在四个正方位,设一水环之矩形凸出部,使水道总平面亦略为亚形,并明确方位,增加空间层次19。从位置上看,这座建筑应为王莽所建之辟雍20。按照《三辅黄图》,西汉明堂应该在它的南边21,与其大致同处在一条南北轴线上(图7-1)。古人有辟雍、明堂同制之说22,故此,可以依托月令明堂的格式推测汉辟雍的建筑格局。杨鸿勋以月令明堂图示为基础,结合遗址的具体情况作出了该建筑的复原,其成果基本可从。这里的中央土台上安排的应该是中央大室,与周边四出部分对应的则是各方大室及左、右个,在亚字形的四个缺角处填充了与殷墟乙址南部乙十八阙体的对应物,四个缺角的填充使得整个平面与九州图示有了某种关系。再往外,则是由环水、围墙、门塾及曲尺形廊庑共同构成的原来意义上的“辟雍”。这个辟雍,无论从哪个方面看,都是一个杂糅前朝制度的创造物,并不为周人制度所约束。由于辟雍与养老诲稚关系最密,所以王莽“为学者筑舍万区”也在附近23(图7-2)。

图7-1 西汉明堂位置猜想图

按照《三辅黄图》,王莽的辟雍应该是在汉武帝“三雍宫”的基础上增饰而成。汉武帝的“三雍宫”则是在赵绾、王臧所主张的明堂的基础上设置的。这也当是明堂辟雍同制的基础之一。如果王莽所造之明堂也取此种样式,那么在长安城南,相距不远就存在着两个基本相同的地标性礼仪建筑。从设计与景观塑造的角度,这应该让人略感不适,如果严格要求,西汉明堂、辟雍在形象上应该有差异才是。

西汉明堂遗址尚未发现,所幸20世纪70年代,中国科学院考古研究所在洛阳发掘到了东汉中元元年(公元56年)建造的明堂遗迹。东汉中元元年距王莽明堂建造的平帝元始五年(公元5年)仅50年,颇可作为想象王莽明堂样式的参考。

东汉明堂、辟雍与灵台均在洛阳城南,相互间距离不过百余米。明堂位于辟雍与灵台之间,从片区景观形成看,它也面临着与西汉明堂相同的压力。如何使自身区别于另外两个礼仪建筑,并在某种程度上处于主导地位是其设计应解决的问题。(https://www.xing528.com)

图7-2 西汉长安南郊礼制建筑辟雍遗址实测总平面、总体复原鸟瞰、中心建筑实测平面及中心建筑复原鸟瞰示意图

“(东汉)明堂遗址已被农民多年取土夷为平地,并被现代仓库和井泵房打破。发掘所见只是一个比当时地面略高的圆形夯土台基,直径62米;边缘残存原来包砌台壁的零星块石,到包石外壁的直径为63.50米。在圆形夯土台的周边,密布大、小柱迹;在圆形夯土的中部,遗迹显示出一个大约34.45~34.50米见方的范围,其中绝无任何同期遗迹。”24(图7-3)

大体看,这有一个外圆内方的建筑格局。这一格局和具体尺寸,与《隋书·宇文恺传》中《明堂议表》中保留的对东汉明堂格局的记述大体相符25。

《明堂议表》所载东汉明堂:“堂方百四十四尺,法坤之策也,方象地。屋圆,楣径二百一十六尺,法乾之策也,圆象天。太室九宫,法九州。太室方六丈,法阴之变数,十二堂法十二月,三十六户法极阴之变数,七十二牖法五行所行日数。八达象八风,法八卦。通天台径九尺,法乾以九覆六,高八十一尺,法黄钟九九之数。二十八柱象二十八宿。堂高三尺,土阶三等,法三统。堂四向五色,法四时五行。殿门去殿七十二步,法五行所行。门堂长四丈,取太室三之二。垣高无蔽目之照,牖六尺,其外倍之。殿垣方,在水内,法地阴也。水四周于外,象四海,圆法阳也。水阔二十四丈,象二十四气。水内径三丈。”26从文字看,首先,这个明堂主体部分的样式与西汉平帝时应劭所说之明堂虽有局部差异,但却总体相类,都引入了圆形作为建筑主体的基本轮廓。其次,具体描述也颇能和发掘到的明堂遗址相照应。圆屋直径216尺,略等于遗址所见圆形夯土台直径62米。堂方144尺,约合42米,如果遗址上方约34.5米之中央土台上的建筑平座各方外挑3.5米左右,即可达144尺之数。

图7-3 河南省洛阳东汉明堂遗址平面图

图7-4 河南省洛阳东汉明堂复原立面示意图

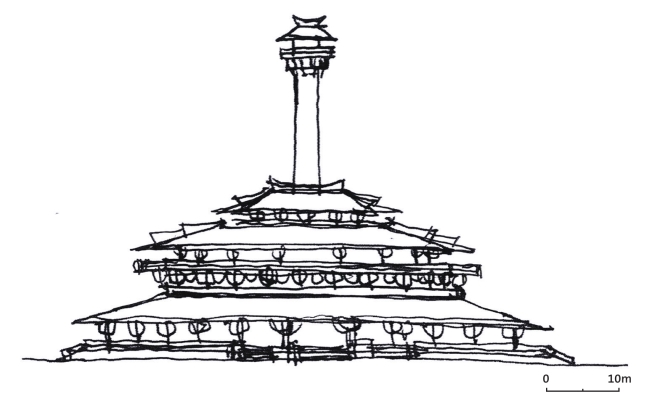

结合发掘资料和文献记述,可以认为,服从于都城景观整体要求,区别于辟雍并应合法象天圆的观念,东汉明堂主动地采取了十分不同于传统明堂的圆形平面。从大尺度的景观形成看,明堂作为一个地区的地标性建筑,单是如此应该还难与辟雍形成明确的区别,在我们看来,这就是其在主体建筑上设置通天台的原因。通天台径九尺、高八十一尺。以当时的尺寸,九尺应约合2.6米,这个尺寸已经可以在其中安排一部楼梯,供人由建筑主体上至台顶。在结构上看,支持通天台的柱子很难和中间大室的柱子相应,它的柱子很可能是落在支持太室屋顶的构架之上的,这在结构上当然不够干净利落,但通天台的存在一方面可以使明堂区别于辟雍,同时又有一定的传统支撑,总体地看,它有存在的道理(图7-4)。

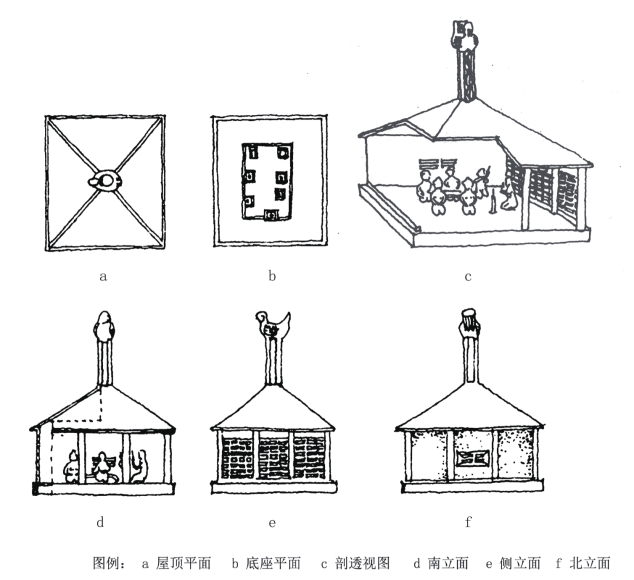

在明堂类的建筑之上施用与通天台相类的元素,在战国时期已有其例。1982年,在绍兴坡塘306号战国墓中,出土了一件铜质建筑模型。该建筑模型通高17厘米,平面接近方形。面宽13厘米,进深11.5厘米。面阔与进深均为三间,建筑左右两面及后面均设墙壁,正面完全敞开。屋盖为四角攒尖顶。正中有一八角形立柱,柱高7厘米,柱顶卧一只大鸟,柱子各面饰S形连云纹。屋内有六人,裸体,两人端坐,四人弹奏乐器27(图7-5)。

图7-5 浙江省绍兴市306号战国墓坡塘铜屋实测图

这个铜屋最为特殊的是其屋顶正中的大柱。从建筑结构的角度看,这是一个会给营造带来麻烦的东西。在建筑上安排一个营造方面有麻烦的东西,一定有它特别的价值。这个大柱对于建筑的价值,可以由大柱上安卧的大鸟看出。这个大鸟,“我们以为它应是鹑鸟之属,在古代,鹑即是凤,《禽经》说:‘赤凤谓之鹑。’”因为凤鸟与太阳有关,其本身往往就是太阳的象征。这样,柱顶上卧鸟就成了太阳位于柱顶的图解,由此,这个八角形的柱子,就是神话中所说的建木。《山海经·海内经》云:“建木,百仞无枝,有九欘,下有九枸,其实如麻,其叶如芒,大暤爰过,黄帝所为。”《淮南子·地形训》说:“建木在都广,众帝所自上下。日中无景,呼而无响,盖天地之中也。”《吕氏春秋·有始》则云:“白民之南,建木之下,日中无影,呼而无响,盖天地之中也。”归纳一下,可见建木有几个特点,并且这几个特点都与坡塘铜屋上的柱子相对应:一,百仞无枝,这种观念当从柱子而来;二,位于天地之中,铜屋之八角柱正是位于屋顶之中;三,由于建木在天地之中,在古人那里,太阳在正午时就应该处在建木的正顶,故而日中无影,坡塘铜屋上大鸟(也就是太阳)在柱顶之上,正是该柱可以日中无影的写照;四,按照《山海经·海内经》,建木所处“有九丘”,在山谷之中一般情况下,呼叫当有回声,但由于建木位置极高,直达天庭而“众帝所自上下”,所以在建木边上,呼而无响——《玉篇》释响为“应声也”。在铜器上,八棱柱所在位置最高是不用说的,其上的S形勾连云纹则是对其直入天际特征的进一步说明。28坡塘铜屋屋顶上的八角柱正是建木,它的存在赋予了铜屋宇宙中心的意义和通神上的有效性。坡塘铜屋中的六个人,正在进行的是祭神的仪式。象征性的处理及对应的活动场景表明坡塘是一座祭祀建筑,而一面开敞的祭祀建筑从渊源上说和明堂有脱不开的关系,就说其为明堂也不为过。建筑每面三间的划分暗示着平面上九宫格的存在,与其带有的建木昆仑宇宙模式相结合,可说这个建筑的形态是糅合了两种庙宇模式的结果。如果把坡塘铜屋和东汉明堂联系起来,可以认为其下面的建筑部分,相当于明堂建筑的主体,其屋顶上的大柱,对应的则是东汉明堂上的径九尺高、八十一尺的通天台。

王莽明堂的建造时间与东汉明堂相近,该明堂的具体环境境遇与东汉明堂又相同,两者采用相同的形式处理是可以设想的。就是从王莽明堂开始,原本以方形为基础的明堂,因为新的意义赋予方式和具体环境塑造的要求,常常参用圆形或者多边形的构成。引入天圆地方概念的明堂,进一步切断了与大房子的关系,使亚形平面所具有的宇宙图式含义渐渐隐去(图7-6)。

由王莽操持的明堂没用多长时间就全部建成,平帝元始五年正月,“祫祭明堂”,在这所建筑中举行天神人祖之大合祭29。到了十二月,平帝死了。

汉平帝死时年仅十五,无子。在王莽的主张下,立宣帝玄孙中最小的广戚侯子婴为帝,然后,选择黄道吉日,“祀上帝于南郊,迎春于东郊,行大射礼于明堂”。新的皇帝才两岁,当然使得王莽有机会像周公“负成王以朝诸侯”那样“负子婴以朝诸侯”30。

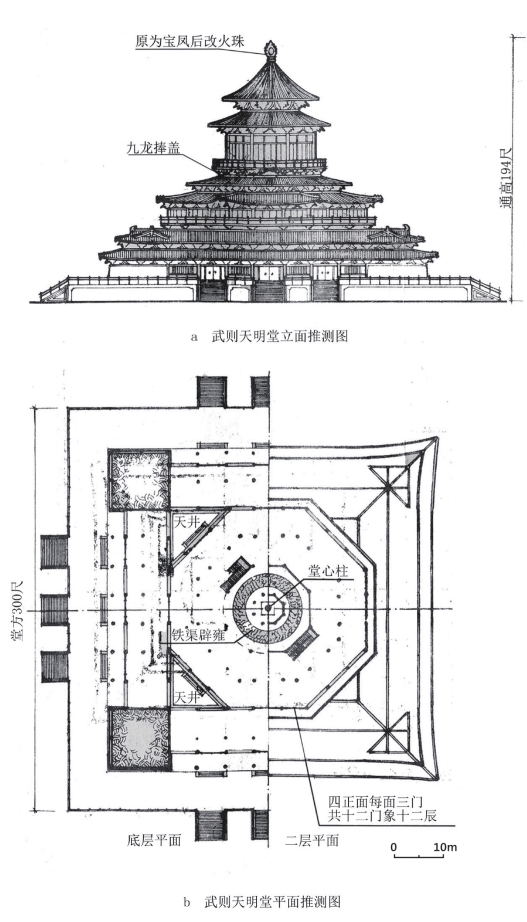

图7-6 王世仁绘制的武则天明堂立面、平面推测图

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。