西汉高祖五年(公元前202年),“天下已定,诏御史,令丰谨治枌榆社,常以四时春以羊彘祠之。令祝官立蚩尤之祠于长安。长安置祠祝官、女巫。其梁巫,祠天、地、天社、天水、房中、堂上之属。晋巫,祠五帝、东君、云中、司命、巫社、巫祠、族人、先炊之属。秦巫,祠社主、巫保、族累之属。荆巫,祠堂下、巫先、司命、施糜之属。九天巫,祠九天:皆以岁时祠宫中。其河巫祠河于临晋,而南山巫祠南山秦中。秦中者,二世皇帝。各有时。其后二岁,或曰周兴而邑邰,立后稷之祠,至今血食天下。于是高祖制诏御史:‘其令郡国县立灵星祠,常以岁时祠以牛。’高祖十年春,有司请令县常以春二月及腊祠社稷以羊豕,民里社各自财以祠。制曰:‘可。’”76与秦人大致相同,汉朝高祖采取了十分开放的有灵则祀的祭祀设置办法。或许在汉高祖那里,这才是广域帝国应有的排场。

《史记·封禅书》云:“二年,(刘邦)东击项籍而还入关,问:‘故秦时上帝祠何帝也?’对曰:‘四帝,有白、青、黄、赤帝之祠。’高祖曰:‘吾闻天有五帝,而有四,何也?’莫知其说。于是高祖曰:‘吾知之矣,乃待我而具五也。’乃立黑帝祠,命曰北畤。有司进祠,上不亲往。”77在雍地凑出五帝之祀,且暗中将时君置入,当然是很自然地造出了当朝政权正当的意象。

在黑帝祭祀上汉高祖看似任性的举动,却表现出他在神灵祭祀设置上与秦人的某种差别。秦人的高规格神祠如方帝畤祠的建立和位置的确定要依托灵异事件和对相应事件的解释,或者说多是在神灵实施了对秦人的针对性的显示后,才会有相应的祭祀设施设置。而在汉刘邦那里,神灵的祭祀与否直接决定于某种预设秩序建构的需求,至于神灵是否对他有专意的呈现并不重要,重要的是提供一个和“实际”神灵存在方式对应的完整的祭祀格局。这应该是山东诸国文化的特征。汉高祖自身所秉承的文化与秦人不同,使他有可能没有任何犹豫地在雍地加设北畤。

汉文帝即位十三年,“始名山大川在诸侯,诸侯祝各自奉祠。天子官不领”,并“增雍五畤路车各一乘,驾被具;西畤畦畤禺车各一乘,禺马四匹,驾被具;其河、湫、汉水加玉各二;及诸祠,各增广坛场,珪币俎豆以差加之。”78文帝改变了天子官四处奉祀的格局,并提高雍五畤等的祭祀规格,形成了不同于秦人的祭祀活动结构。这一动作,或是汉人当国有年,开始萌生文化自主意识的表现。

在祭祀上建构区别于前朝的体系,既是文化信心的表达,也是政治更新的需求。皇帝文化自主意识的萌发,对于很多臣下来说,当然是一次机会。果然,马上就有鲁人公孙臣上书曰:“始秦得水德,今汉受之,推终始传,则汉当土德,土德之应黄龙见。宜改正朔,易服色,色上黄。”可这一建议被当时的丞相驳斥未能落实。过了三年,“黄龙见成纪”,应了公孙臣的说法,文帝才“召公孙臣,拜为博士,与诸生草改历服色事”,正式推进祭祀礼仪制度的改革79。

“其明年,赵人新垣平以望气见上,言‘长安东北有神气,成五采,若人冠絻焉。或曰东北神明之舍,西方神明之墓也。天瑞下,宜立祠上帝,以合符应。’”80主张在长安祭祀上帝。新垣平的说法明指在长安西边雍地郊祀之不经,可以视为山东诸国的祭祀空间秩序设想对于秦人制度的排斥。文帝接受了新垣平的建议:“于是作渭阳五帝庙,同宇,帝一殿,面各五门,各如其帝色。祠所用及仪亦如雍五畤。”81依新垣平的说法,这个五帝庙当然应该是设在长安的东北,可这个前所未有的五帝祭祀场所究竟是什么样子,却很难判定。《史记集解》说:“韦昭曰:‘宇谓上同下异,《礼》所谓“复庙重屋”也。’瓒曰:‘一营宇之中立五庙’。《正义》引《括地志》云:渭阳五帝庙在雍州,咸阳县东三十里。《宫殿疏》云:‘五帝庙一宇五殿也。’”82可谓诸说纷纭。“一营宇之中立五庙”,似乎是说在用围墙围出的一方土地上设五幢建筑,“一宇五殿”则好像是一个屋顶下设五个房间单元,两种说法差距不小。虽然渭阳五帝庙的起因仍与灵异事件相关,可在这里如下几点应该引起注意:首先,庙是指有屋顶的建筑,在庙中祭祀上帝本是夏、商、周传之久远的古老传统,用庙祭祀上帝,就是改变了秦人坛祠五帝的办法;其次,无论是“一营宇之中立五庙”,还是“一宇五殿”,都是将五帝集中在一个有限尺寸的空间中统一进行祭祀,这就改变了秦人各方帝分散独立畤祀的做法;第三,在传统的图案中,“五庙”和“五殿”的形态意象不可避免地和亚字相关,从而也就使得五帝庙和本来就有祭祀上帝功能的明堂相关。无论如何,对于当时的祭祀体系来说,五帝庙的设立是一个由建筑形式到祭祀格局的对秦人制度的大尺度颠覆,这当然会遇到阻力。

渭阳五帝庙建成不久,“文帝出长门,若见五人于道北,遂因其直北立五帝坛,祠以五牢具。”83《集解》引徐广说文帝五帝坛“在霸陵”,《汉书·东方朔传》颜注引如淳说“长门在长安城东南”84。霸陵位于长安东南,所以,这个五帝坛在长安的东南是不错的。刚刚在长安东北设了一个五帝庙,马上又在长安东南设一个五帝坛,实在是让人难以理解。注意到,上帝之祀采用庙祀有依托于古久文化传统的影子,而使用坛祭则是秦人的传统,由是可知,文帝的朝三暮四,其实是不同文化和政治势力争拗的表现。在古代中国,上帝祭祀的安排,是一件国家大事,在什么地方、使用何种形式容不得出现差池。可反复确实发生了,并且时间间隔有限。虽然后起的五帝坛可以视为对先建的五帝庙的某种反拨,但新的东西毕竟出现了,五帝坛放在了周制设置丘兆的都城的东南,并且还使用了五帝同坛的方式。

两座祭祀五帝的设施在长安以东建了起来,这在打造长安的祭祀主导性并在一定程度上削弱雍地祭祀影响力上是有作用的。

“马上得天下,但不能马上治天下”,经过文景之治,汉王朝一时间政治平稳,国力强盛,环顾自雄,在某些层面,放下“霸道”而称“王道”是大势所趋。儒家所主张的周公所建构的礼仪系统就逐渐走上前台。在周公的礼仪建筑系统中,与明辨秩序、睦亲明仁有更多关系的“明堂”,更能体现“王道”的精神,于是成为儒生们推行自己政治目标的重要抓手。

一代雄主汉武帝是一个“尤敬鬼神之祀”的皇帝。85武帝即位时,国家经过了60多年安定日子,有了一定的经济基础。60多年虽然不长,但却已经超过了秦王朝的寿命,更不用说还社会经济安好了。一定程度上摆脱旧秦的拘束,确认自身的特性,已经是为必须。“汉兴已六十余岁矣。天下艾安,搢绅之属皆望天子封禅改正度也。”86怎样“改正度”?在朝廷中取得了较多机会的儒士那里,推行周礼应是重要的途径。于是赵绾、王臧等“欲议古立明堂城南,以朝诸侯”87。赵绾、王臧等要在城南建设古明堂的时候,汉武帝才十七岁,窦太后干政。“会窦太后治黄老言,不好儒术”,她“使人微伺得赵绾等奸利事,召案绾、臧,绾、臧自杀,诸所兴为皆废” 88。对于现代的人来说,《史记》上这几十个字确实让人看得心惊肉跳,不就是造个古已有之的大房子吗?为何弄得大臣伏诛!其实,明堂一直都是一个申明统治正当性的关键场所,对于许多人来说,明堂的建设天然和天子朝诸侯、明秩序有关。武帝此时虽然还未成年,但毕竟已经不是传说中的周公摄政时成王那样的年龄,明堂朝诸侯自然要明确汉武帝是天下秩序的中枢。面对这样的挑战,难怪正在“垂帘听政”的窦太后要下此狠手。

由《汉书》应劭注说“汉武帝造明堂,王莽修饰令大”89看,赵绾、王臧所议之明堂应该已有部分建设,并且这个已建部分被整理定义为“辟雍”,用作文教作乐之所90。《三辅黄图》云:“汉辟雍,在长安西北七里。《汉书》河间献王来朝,献雅乐,武帝对之三雍宫,即此。”91因为偶然的事故,本来只是明堂、灵台辅助部分的辟雍,变成了独立的礼仪建筑。把这种处理和周人适应具体形势而分设灵台和明堂的做法相结合,最终引出了后儒主张明堂、灵台、辟雍本为独立礼仪建筑的说法。

窦太后的去世当然给武帝进行全面的“改正度”创造了条件,不过武帝的作为,显然和许多儒生期望的不一样。对于“口含天宪”的汉武帝,“改正度”不仅是合乎规制的政治秩序建构,更是帝王自己欲求的体现,并往往首先是帝王个人欲求的体现。这样的“改正度”,无论在时间顺序上还是在具体内容上,都不是儒生们可以在一开始就完整预期的。

从《史记》的叙述看,武帝之时,“改正度”已经是一项刻不容缓的任务。以至于窦太后去世的第二年,就有“亳人谬忌奏祠太一方,曰:‘天神贵者太一,太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢具,七日,为坛开八通之鬼道’”。92《史记·封禅书》里的太一,在《孝武本纪》中作“泰一”,与周人的皇天上帝大致相同,是所谓的“至上神”。秦人最为重视的白帝只是太一的五个辅佐之一。因而泰一坛的建设,摆明要对既有祭祀模式进行系统改造。太一坛安排在都城南郊,既可以视作文帝之五帝坛的接续,又呼应周公在雒邑将丘兆放在南郊的做法。泰一祭祀使天子明快地直接面对至上神,对于朝气蓬勃的年轻帝王来说,当是特别具有形式说服力的做法。于是汉武帝“令太祝立其祠长安东南郊,常奉祠如忌方”93。

长安泰一坛建成后的十余年,汉武帝得了重病,百般医治不愈。“游水发根乃言曰:‘上郡有巫,病而鬼神下之。’上召置祠之甘泉。及病,使人问神君,神君言曰:‘天子毋忧病。病少愈,强与我会甘泉。’于是病愈,遂幸甘泉,病良已。大赦天下,置寿宫神君。神君最贵者太一,其佐曰大禁、司命之属,皆从之。”94甘泉在云阳,传说是“黄帝以来祭天圜邱之处”95,又有“匈奴祭天处本在云阳甘泉之下” 96的说法,祭泰一于甘泉,当与这些说法大有关系。

泰一祭祀的具体效用,使甘泉宫转成了十分特别的祭祀空间。武帝对泰一祭祀的热衷,使甘泉宫在很长时间里是汉朝至上神祭祀的主要场所。儒士们希望的以长安为基地建成祭祀中心的设想被搁置了。在甘泉宫设置神君祠,对于在雍地祭祀上帝仍然算得上是一个改动,可脱离开都城本体秩序塑造,依托鬼神显灵的场所设置国家高等级祭祀场所的做法,对于儒生们来说很难算是合理。可是当时说话可以算数的也许并不是儒生,而是方士。方士似乎关注的是如何在已成的构造上,因势利导,扩大自己的势力范围。

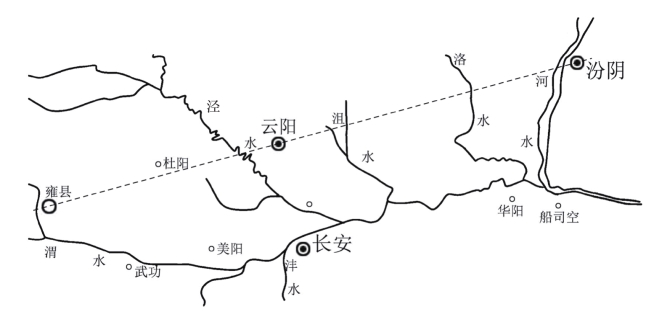

泰一是天神中的至上神,他的祭祀远离都城,导致了要在同等空间水平上安排对地祗的祭祀。于是在甘泉神君祭祀确立几年后,有人借武帝郊雍的机会,忽视在长安已经存在的社祀设施,指出“后土无祀”。于是,武帝在汾阴设立后土之祠97。汾阴后土之祠一经设立,马上就有人在后土祠旁发掘出了大鼎98,确认这一空间的神圣和武帝决策的正确。后土祠的建立使得天神与地祗的祭祀在区域层面成对地出现,二者与雍相呼应,至少在概念上形成了相对严整的区域性的形式感受。这种情况,有助于以甘泉为中心、以汾阴和雍为辅助的结构的稳定,可以长安为归依地设置国家祭祀设施的做法,也就更加无从提起(图6-11)。

应该是认为原来在甘泉宫设置的神君祠的景观分量不够,在发掘到后土大鼎的同年,汉武帝幸甘泉,“令祠官宽舒等具泰一祠坛,坛放薄忌泰一坛,坛三垓。五帝坛环居其下,各如其方。黄帝西南,除八通鬼道。”99加大了祭祀以泰一为首诸神君的设施规模。虽然可能在体量与形态上有许多差异,可武帝在这里所建的泰一坛在祭祀的基本组织结构上,大致与周人的丘兆相同,是一个新型的万神殿。它提供的不同于秦人的天神祭祀方式,也许能够给儒生们某种安慰。

“封禅”是封泰山、禅梁父的简称。所谓封泰山,是在泰山上筑土为坛祭天;所谓禅梁父,是在泰山下的小山上辟场祭地。据说,封禅是古代帝王的祭祀大典,不是任何帝王都可以为之的。春秋时的“五霸之首”齐桓公曾经想要封禅,被管仲劝止了。管仲说:“古之封禅,鄗上之黍,北里之禾,所以为盛;江淮之间,一茅三脊,所以为藉也。东海致比目之鱼,西海致比翼之鸟,然后物有不召而自至者十有五焉。今凤凰麒麟不来,嘉谷不生,而蓬蒿藜莠茂,鸱枭数至,而欲封禅,毋乃不可乎?”100说古代帝王封禅之先,要有一批祥瑞的征兆出现,现在这些征兆没有,所以不应封禅。祥瑞的出现是封禅的起码条件。在古人那里,祥瑞的出现,是因为帝王取得了有目共睹的成功,所以封禅就成了特别有效地证明统治合理性的仪式。随着对外战争的胜利和宝鼎的获得,武帝开始考虑封禅,在议定封禅礼仪的过程中,儒生们“拘于《诗》《书》古文而不敢骋”,难以满足皇帝的要求,以至于“尽罢诸儒弗用”。元封元年(公元前110年)三月,汉武帝出巡,多处拜祀后,四月至泰山进行了封禅101。

武帝主政之后,在祭祀领域“改正度”的活动一直是由方士主导的,儒生们在祭祀活动及相应的空间建构上发言权有限。赵绾、王臧要建的明堂,一直未再列入议事日程。机缘凑巧,汉武帝在封泰山时,注意到“泰山东北趾古时有明堂处,处险不敞”。于是,“上欲治明堂奉高旁”102。武帝当时看到的应该只是一个遗址,古明堂究竟是什么样子,是需要认真考究的事情,这就引出了济南人公玊带所制造的“黄帝时明堂图”。

图6-11 云阳、汾阴、长安关系图

对于汉武帝,明堂也是祭祀至上神的场所,这样,将公玊带所具之“黄帝时明堂”与甘泉宫的泰一坛相比,其形式就太简陋了。也许不是公玊带不懂得迎合武帝进行夸饰,“黄帝时明堂图”上“中有一殿”的“殿”字似乎已经说明其形式并不局限于“古明堂”,可是有泰山古明堂遗址在那里摆着,公玊带必须结合旧址的基本格局来进行相应的设置,不能任意为之。这样,最终这个明堂在形式上就很难满足人们对大汉帝国最高等级祭祀的想象,这给明堂回归带来了阻碍。结果汉武帝只是在泰山边上依公玊带的图纸建了一个明堂,“天子从封禅还,坐明堂,群臣更上寿”。103“及五年修封,则祠泰一、五帝于明堂上坐,令高皇帝祠坐对之。”104这样的明堂祭祀和礼仪实际上成了封禅活动的某种补充。儒生们设想的用明堂“朝诸侯”“兴修王道”,在汉武帝那里,影都没有!

汉武帝看似任性,实际上在确认王朝中心的制作上并非毫不留意,因为这毕竟在许多时候关乎到他自己的地位感受。太初元年(公元前104)柏梁台不慎毁于火。武帝采纳越巫之言,大起宫室厌胜之105,在未央宫西面的城垣外起建章宫。史书记载,建章宫周回二十里,称千门万户。建章宫的修造,使得所谓汉长安的三座最重要的宫殿长乐宫、未央宫、建章宫一字排开,形成平面上以未央宫为中枢的格局。建章宫的前殿,甚为高峻,登之可以“下视未央”106。特殊的处理,显然有突破城墙隔离、在空间上建立与未央宫确切的联系的作用,有助明确未央宫的中枢位置。

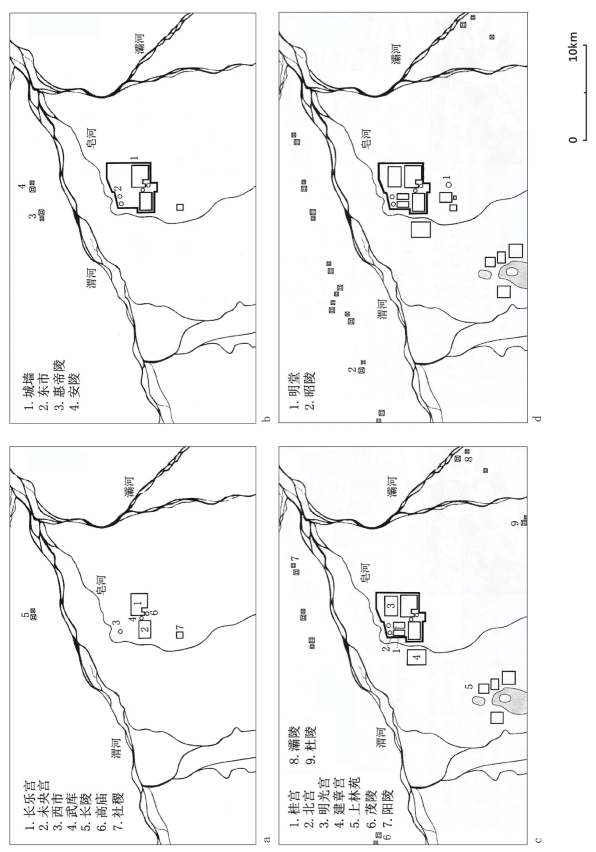

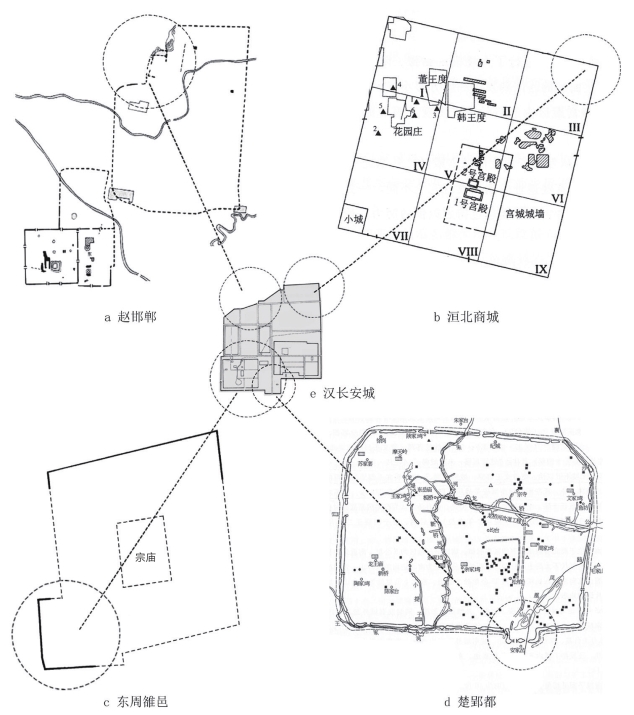

与西汉前期祭祀建筑系统的设置并不定于一法的情况相似,西汉长安城的格局的确定似乎也在秦制、周法和自出机杼间游移(图6-12)。

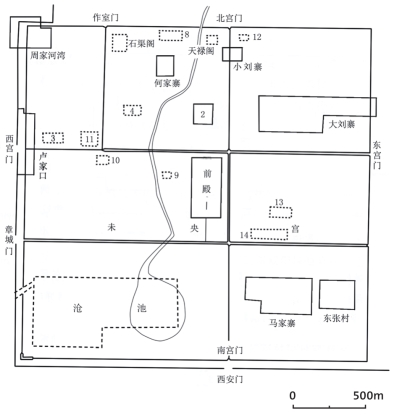

刘邦占据咸阳后,先把秦代在渭南所设立兴乐宫加以修整暂住,改名为长乐宫,并令萧何在长乐宫以西修造未央宫,《史记》云:“萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还,见宫阙壮甚,怒,谓萧何曰:‘天下匈匈苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?’萧何曰:‘天下方未定,故可因遂就宫室。且夫天子以四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。’”107萧何非壮丽无以重威的说法是春秋以来争霸称雄的诸侯们都城营造实践的总结,与周公在雒邑的实践所指示的价值取向相距甚远,可以说是秦制精神内涵的表达。考古发掘和相关文献参校,应该可以认定,未央宫的主要殿堂前殿正坐在秦人的章台宫基址之上108。未央宫前殿和章台宫都属于国家朝堂。可从功能上看,未央宫似乎有所不同,其前殿正室,称“宣室殿”109,这里是“布政教之室也”110,而古人以明堂为“明政教之堂”,这样,汉长安的主要殿堂就与古明堂有了些隐约关系。在未央宫前殿西南设有沧池,虽然并不环绕前殿,但毕竟形成了建筑与池沼并置的格局,有助于人们把前殿与明堂挂钩。也就是说,未央宫前殿带有明堂与朝会场所合体的意味。未央宫位于长安城的西南隅,这一处理使未央宫与自古以来的传统有了某种关系。

之所以如此,不仅因为刘邦、萧何都出身于苏、鲁、皖、豫四省交界的沛县,受到中原正统的影响较多,并且也因为从一开始,就有儒生参与到相关事务的决策当中。当时儒生的代表,应推因策划制定汉代朝廷礼仪而著名的叔孙通。叔孙通不仅在刘邦在位时相当活跃,后来又担任“太子太傅”,成为汉惠帝的老师111,持续地对朝廷产生影响。宫室设置是朝庭礼仪的重要部分,设想在汉长安的制作上,礼仪专家叔孙通曾经发挥过持续的影响是合理的。

与章台宫有冀阙相似,未央宫宫城设有高耸的东阙、北阙,从相关文献看,东阙对应的是最为隆重的宫门,但这并不意味着未央宫甚至长安城是东西向的,由于未央宫前殿是南北向的,所以未央宫和长安城的朝向都是南北向的。

图6-12 西汉长安及其建设过程图

在儒家的聚落设施关切中,宗庙是十分重要的内容。考古发掘表明,未央宫前殿位于未央宫城的大致中心,从前殿以东的土地尺寸看,完全有条件按照夏商的做法在宫中安排宗庙(图6-13),形成朝堂与宗庙西南、东北呼应的格局。但刘邦死后,汉惠帝并未在未央宫城内安排供奉刘邦的庙宇,而是将供奉刘邦的高庙放在了未央宫东墙以外的秦人诸庙区的位置。这一安排,一方面呼应了长久以来的宗庙置东、宫殿置西的传统,另一方面,也十分具体地继承了早期秦咸阳双轴并峙的构成。汉代初年,刘邦就建立了汉社112。考古发掘表明,汉社正在秦社的位置113。这个位置正与未央宫前殿南北大致相值,即在西汉初年,就建立了一条未央宫前殿与汉社对应而成的轴线。这条轴线大致相当于秦人所建相应轴线的南半段,与秦人所设的轴线相比,由于缺少了渭水以北的咸阳宫的支撑,气势上要弱了很多。

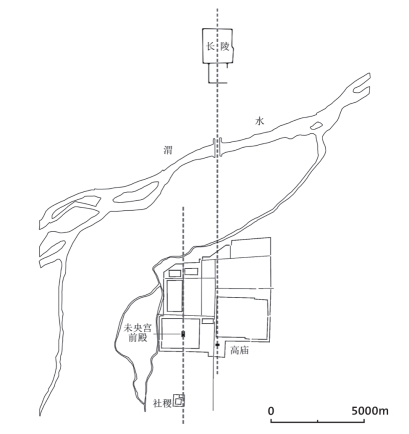

汉高祖的葬地长陵选在渭水以北的塬上,其位置大致与高庙南北相值,形成了位置与秦诸庙轴线相同但分量却略胜一筹的宗庙轴。说这条轴线分量略胜一筹,是因为在秦人那里,与秦人宗庙区遥相呼应勾勒出地域轴线的只是一个自然的地形隆起,而在汉长安,与高庙呼应的是一个有陵邑支持的宏大的人工建造组合。两条轴线的分量和气势的升降表明,较之秦咸阳,西汉长安的宗庙地位有相当程度的提升(图6-14)。

刘邦在世时,长安一直未建城墙,但长陵和高庙应在刘邦去世前已经在建,这一时期长安的主导景观元素是面向原野的,与秦咸阳有几分相似。可惠帝即位后,马上修建了一圈城墙,把未央宫、高庙等圈了进来114。比照秦咸阳不设大城的做法,这道城墙的修造,使汉长安与秦咸阳区别开来。这个城池的正南门称安门,安门口开在高庙的西侧,由此接近高庙,采取的是由西南入的方式,这是当时接近通神节点的一般方案。在高庙的西边,也就是长安城的整个西南隅,安排了未央宫。单从高庙和未央宫两点间的关系看,这与秦之诸庙与章台间的关系没什么不同,可城墙的存在,有可能在感知上使位于其城内设施的方位更加明确,或者说使位于未央宫和长乐宫之间的、又与安门约略相值的高庙有更多的中心性。

考古发掘表明,西汉长安城池的规模十分宏大,其东垣长5917米,南垣长7453米,西垣长4766米,北垣长6878米,城内面积当在30平方千米以上。现存城墙高约12米,墙基宽12~16米115。西汉长安城的城垣总长度总计为25 014米,约合方十八周里,为西周王城方九里的两倍,规模超过了此前的所有城池。

图6-13 汉长安城未央宫遗址平面图

图6-14 汉长安城社稷、未央宫和高庙、长陵双轴并立图

汉长安的城池轮廓曲折多变,为何如此,历来争论不断。实际上,只要把它与偃师商城、东周雒邑以及东周各诸侯都城稍加比较,就能看出,这个城池的主要曲折都有历史的依据。首先,它可以归纳为一个西南双向折出的矩形。这与东周雒邑或魏安邑的西南隅处理相同。其次,它的北城墙西段有一个由西南向东北斜出的态势,这也是在诸多东周诸侯城址上可以看到的情形,与多数诸侯都城不同的是,这里的北墙与东墙呈直角相交,形成了一个完整、硬挺的城池东北角,做法与洹北商城东北角相同。从城址的大轮廓着眼,或许我们可以说,它的西半部为东周雒邑西半部的等价物,而它的东半部则为洹北商城东半部的等价物。此外,长安城的正南门安门附近城墙整体向外凸出的做法,应该可以在偃师商城小城、鲁曲阜故城和楚纪南城上找到对应。其实安门并不开在这个凸出部分的正中,而是略向西偏,在细节上提示高庙的中心性。由以上的具体表现看,西汉长安的城池轮廓确是参考了不同的都城后确定的,张衡说它“取殊裁于八都,岂启度于往旧”是有足够依据的说法(图6-15)。

汉长安是确切的天子之城,所以我们有条件据此来反观春秋战国时期都城的形态处理,从而进一步明确东北缺角、西南压缩、宗庙偏置和宫庙分化水平较低等确是等级较低的处理。

从丰镐二京对于殷墟的模仿,到汉长安“取殊裁于八都”的做法,从明堂因特殊的机缘与池沼成了固定搭配,到辟雍因偶然故事而成为独立的建筑,应该可以看出,当时所谓“先王之制”对于都城城池形态、格局乃至高等级建设安排的重要性。这些可以视为盲目模仿的结果,再明白不过地表明了为维护最高统治者的权威而强调“人主无过举”的影响力巨大。

汉代以后,文化转型,似乎对汉长安之城池形态何以如是的缘由就无人知晓了。《三辅黄图》说汉长安“城南为南斗形,北为北斗形,至今人呼汉京为斗城”116,显示出人们对这个复杂城池轮廓解释的欲望。结论虽然并不正确,但在古人那里,“斗”为“帝车”117,具体的说法有助于强调汉长安的神圣性,如果其说在汉代就有,那也应该是统治者所乐见的吧。

未央宫的正南门与长安南墙的西侧的西安门相对,这就制造出了有一定分量的入口轴线,可由未央宫南门引向未央宫前殿的路径并不与前殿中轴相应,而是处在前殿的东侧,这种做法我们在偃师商城宫城上早已见过,仅就建筑单体处理而言,这也有避免由入口而来的邪魔对长者冲撞的作用。未央宫占据着长安城的整个西南隅,其南墙迫近长安城的南墙。由城内取道未央宫宫南门进入未央宫要走过一条狭窄的弄道,空间感受局促。从南面进入未央宫感受较为舒展的路径要取道城外,这就很麻烦。通常进入未央宫的办法是取径未央宫的东门和北门。由前引文看,萧何在未央宫建设之初,在长安城垣不存在时就设立了东阙和北阙,强调了未央宫东门与北门的重要性,可见,长安城的格局以及未央宫的位置,那个时候就已经确定了。

埋葬汉高祖的长陵与长安之间的距离大致为30周里,中间隔着一条渭河。按照秦咸阳和周丰、镐的提示,如果在长陵设置一个居民点,就可以与长安共同形成一个防御整体。按照巫鸿的研究,“根据汉朝礼法,每一位皇帝在登基时即开始建造自己的陵墓,……有可能高祖在公元前200年迁都到长安之后就开始建造他的陵墓”118,那么利用长陵形成陵邑,与长安协同,造就一个覆盖较多人口、互相支持的防御整体,也是在高祖迁居长安时就已经定下的事情。

图6-15 汉长安城与先秦诸城城池要点比照分析图

陵邑之设,始于秦始皇,《史记·秦始皇本纪》载,始皇十六年(公元前231年)为“侍奉陵园”而在秦始皇的骊山陵附近“置丽邑”119。骊邑距咸阳较远,与咸阳的军事协同能力有限。汉长安则把陵邑之设和秦人在渭河南北相距三十里设置宫殿区的做法结合起来,既提升了区域防御水平,又避免了宫殿长距离分置造成的麻烦。

刘邦的重要谋士娄敬在公元前198年未央宫完工时向刘邦提议:“今陛下虽都关中,实少人。北近胡寇,东有六国之族,宗强,一日有变,陛下亦未得高枕而卧也。臣愿陛下徙齐诸田,楚昭、屈、景,燕、赵、韩、魏后,及豪桀名家居关中。无事,可以备胡;诸侯有变,亦足率以东伐。此强本弱末之术也。”120娄敬所谓的“强本弱末之术”,是周、秦都曾用过的老办法,西汉的不同是利用陵邑来安置移民。帝陵本来就要有人看守,只要王朝存在,陵邑就可以持续增添,陵邑的位置大小可以根据需求调配,以便最终达致所期望的军事构成。

汉高祖的长陵位于长安中轴之上,汉惠帝的安陵正对着长安的西城墙,这种位置选择给人以某种想象空间。即将惠帝陵安排在高祖陵以西可以暗示帝陵将按照昭穆之制,以长陵为中枢在长安以北的塬上左右对称安排,如果是那样,在汉长安,祖宗的陵墓就更为系统且富有形式感地介入到城市空间秩序的建构中来了。

从古籍上看,昭穆之制主要用于宗庙的排序。汉代帝王均在陵寝附近安排有宗庙,所以诸陵按照昭穆之制排序是可能的。在这里,长陵附近用于祭祀刘邦的宗庙为太祖庙,安葬惠帝的安陵在长陵以西,似不符合所谓的左昭右穆的规则,但《后汉书·祭祀志》注中有“右昭左穆”的说法,或者可以理解为当时昭穆排序的制度尚未固定为左昭右穆,将安陵安排在长陵以西是符合另一种昭穆排序规则的。

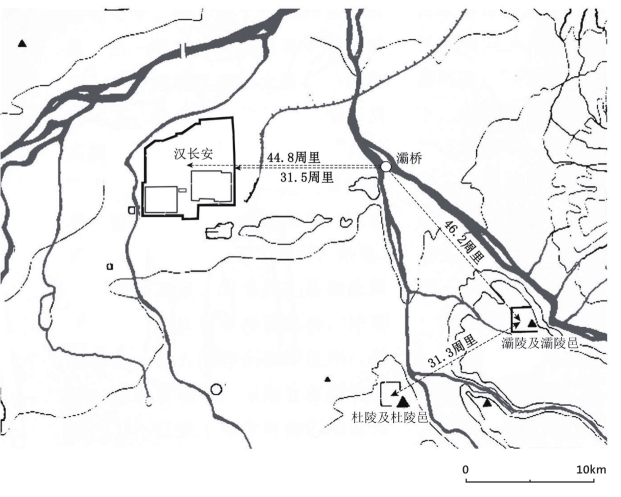

按顺序,惠帝的后任者可以在长陵以东大致与安陵对称的位置与汉长安东垣相值设置陵庙,可不巧的是,汉惠帝的后任皇帝汉文帝与惠帝是兄弟,他的出现,使得上述猜想最终只是一个猜想。汉文帝的灞陵及陵邑不能用来与已有帝陵配合,形成特定的形式性成果,可将它制作成一个有效的军事据点来强化京畿地区的防御还是没有问题的。显然,灞陵及陵邑的设置更多地考虑了京城东部的防御问题。灞陵在长安城东南约合54周里处灞水的西侧,它与长安的距离,大致为30周里的两倍。这一间距不仅使二者间的附邑田亩的延伸都能达到一个相对饱满的水平,在军事上也可以达成某种协同。

灞水由今蓝田县秦岭北麓发源,西北流经白鹿原东部,在西北至汉长安正东约10千米(约合30周里)处接纳浐河,转向正北入渭河121。如果汉长安采用的是郭方七十里的制度,那么浐灞交汇处就大略在郭界上。在浐灞交汇处有灞桥,为关中通向中原之咽喉,灞桥与主城间一舍的距离不仅决定了这里是长安东郭上的一个特殊的防御节点,并且也暗示,郭方七十里做法的确定,也包含着主城便于驰援郭防的考虑。由测量可知,灞陵邑距浐灞交汇处的距离约为16.7千米,约合47.6周里,大约与35周里相等,即从灞陵邑支援灞桥一带的防御,快速行军时间有可能控制在半日以内。所以灞陵及陵邑的选址,既扼守着灞水上游又与长安和灞桥两者形成双重的犄角之势(图6-16)。

图6-16 未央宫、灞桥、灞陵位置关系图

西汉第四任皇帝汉景帝为文帝之子,景帝的阳陵设在长陵以东渭水以北的塬上,这个选址符合昭穆之制的要求,但阳陵距长陵的间距远大于安陵与长陵的间距,并不与长安东墙相值,这样做,在争取更多的附邑田亩上是有利的。五世汉武帝之茂陵,则放在了塬上陵区之极西,方位上也能符合序昭穆的要求,与长安大约70周里的距离安排,更多地考虑了扩大整体附邑田亩数量和更为广大的防御圈的形成问题。从此后陵邑的设置看,似乎放弃了以礼仪秩序为基础的选址办法,更多地从防御体系的形成角度考虑问题122。

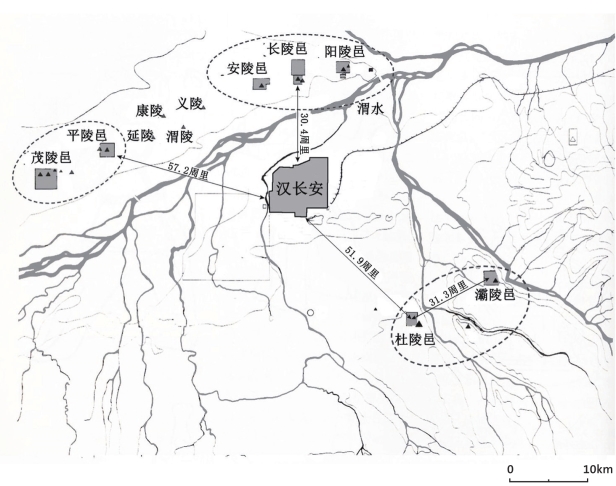

西汉先后共设有七个主导性的陵邑,即高祖长陵邑、惠帝安陵邑、文帝灞陵邑、景帝阳陵邑、武帝茂陵邑、昭帝平陵邑、宣帝杜陵邑。从空间组织上看,这些陵邑可以分成三个组团,即以长陵邑为中心包括安陵邑、阳陵邑的长安北组团,以茂陵邑为主包括平陵邑的长安西组团,以及灞陵邑与杜陵邑结合而成的长安东南组团。北组团的重心长陵邑与长安的距离约30周里,其他两个组团中距离长安最近的陵邑,即平陵邑、杜陵邑,与长安城之间的距离均为50多周里,这样的安排形成了一个以长安为中心、以陵邑为翼辅的京畿中心地区,这样的京畿中心地区不仅有着强大的人口容纳能力,并且因为中央组团和外围组团间距均在两舍以内,可以有效地相互支援,形成军事协同度颇高的一心两翼的区域空间控制体系(图6-17)。

从种种情况测度,在汉高祖时已经设计了宗庙居中、诸陵在外守护的大长安格局。可是,一个偶然的事件改变了结果。西汉的祖宗祭礼中包括“衣冠出游”的环节,按照礼仪要求,高庙在长安城中,是正式的拜祀刘邦的场所,陵墓被理解为神灵平时休止之处,在长陵上设有寝宫,将刘邦的卤簿衣冠安置其中,每个月的一定时候,要将置于寝宫中的高祖的卤簿衣冠请出,游行至高庙以配合在高庙进行的祭祀活动。为此,在长陵与高庙之间设有专门的通道。这条通道大致落在长安城中轴之上,处于未央宫和长乐宫之间,南北纵跨整个长安。惠帝在位时,皇帝住在未央宫,皇帝的母亲吕后住在长乐宫,惠帝每天要到长乐宫拜望吕后。因嫌由正门出入路远,惠帝在长乐宫和未央宫之间架设了一条封闭的天桥,指望能抄个近道。这座天桥当然只能跨在刘邦衣冠出游必经的道路上。这一做法,显然招来了批评,认为“子孙奈何乘宗庙道上行哉”。受到批评的惠帝马上要拆除天桥,可他的师傅叔孙通说:“人主无过举。今已作,百姓皆知之。今坏此,则示有过举。愿陛下原庙渭北,衣冠月出游之,益广多宗庙,大孝之本也。”123惠帝当然接受了这个意见,在长陵为刘邦再修一座宗庙。按照传统的做法,宗庙应在聚落中安排,在长陵附近为刘邦另建宗庙的做法,开启了在聚落之外设置宗庙的先河。惠帝以后,当朝皇帝皆在长安城外自建生祠,死后由继位皇帝奉为宗庙。除汉文帝的顾成庙在长安城南,离开其所葬之灞陵较远,其他各庙似皆在陵墓附近安排,呈现陵庙一体的状态124。汉代的皇帝中,只有惠帝与高祖在城中另有一庙,这样,宗庙区在城市中心的景观主导性当然不够充分,在一定程度上改变了最初设定的都城景观结构。之所以惠帝仍在城中有庙,应该是当时这个庙已经开始建设。

据《通考》卷一二四引《汉旧仪》,安陵、灞陵、阳陵诸陵邑居家各万户;平陵、杜陵两陵邑居家在三万户以上125;《汉书·地理志》载汉末时长陵邑有五万零五十七户,人十七万九千四百六十九口;茂陵邑六万一千八十一户,人二十七万七千二百七十七口126。这些陵邑的规模不见得是预先安排所致,但最大的居民点规模在6万户左右,中等规模的陵邑在3万户左右,正与李悝“尽地力之教”所说之方百里和方七十里可容纳的户数相应,表明了一定程度的行政管控和调节存在。

图6-17 西汉长安及陵邑关系图

长陵邑户均人口仅为3.585人。比较当时开辟成熟的农耕郡县户均4口以上甚至高达6口的情况127,这个数字特别引人关注。更值得关注的其实是长安人口的情况,按照《汉书·地理志》记载,统计时长安有户八万零八百,而人口仅有二十四万六千二百128,户均仅为3.047人,较长陵邑更少!

对此种情况的合理解释应该是,在长安城中存在着大量少于3人的家户,户主当为已经能承担国家徭役、身强力壮但却未必娶妻或生子的男丁。这种家户既可以用较少的附城田亩养活,其人口中可以用作兵卒的比例又较高,可以用较少的田亩支持较多的有效兵源。按照当时人口繁衍的一般情况,这种家户的大量存在不可能是常态,从逻辑和操作层面看,长安城内户均三人左右的状况只能是人为操作的成果。可以设想,当时长安在其他地区征发适龄男子入城居住,参与耕作,当这男丁一旦成亲或这种口户的家庭成员增加到一定数量时,其所耕田亩就换由新人耕种。这种做法,正是在城邑中尽可能多地纳入农户以增加防守能力的做法在新条件下的自然延伸。由某个侧面看,这种口户也是军队的一种。正是这样的少口户存在大大降低了西汉长安和长陵的户均人口水平。当然,这种方法恐怕也只能在京畿中心区实行。长陵邑的户均人口不到3.6人,正表明了其在防御上的地位重要,城内也安排相当数量的一口户或少口户。茂陵邑处在京畿中心区的外围,少口户应该较少但却不会没有,其户均人口与一般郡县相比略少,为4.538人。

研究者早就注意到,西汉长安城中用地主要为宫殿所占,用于一般居住的地段几乎一半都不到,之所以如此,与少口户的大量存在相关。可以设想,在长安城与长陵邑中的这些少口户的居住方式与一般的家户不同,很有可能采取类似兵营的形式,这样的家户所占居住场地较小,以至于长安城中的一般居住地段占地也较少。

按李悝尽地力之教,六万户对应的附城田亩所涉空间为方百里,而军事组织要求的单一城址附城田亩所涉空间范围为方七十里。在西周初年,方百里是由两个城邑来支撑的。若按李悝方七十里之域对应3万户,户均5口,考虑宫廷及常备军的存在,方七十里的空间所含的附城田亩支持的城邑人口约为20万出头,长安与长陵邑的人口都与这个数字相关,表明了以方七十里进行附城田亩涉及空间控制的做法在长安仍然实行。当然,因所处的具体空间条件不同,每个陵邑可拥有的附邑田亩和人口总量也有不同:长陵邑三面近处存有其他聚落,附邑田亩数量难以保证,所以其人口规模不足18万;茂陵邑处在京畿地区西边缘,其附城田亩所涉的空间范围可以向西略微扩展,所以其人口可以达到约28万。

由历史的记载看,西汉长安产出了许多著名的官员和学者。可要注意,这些官员和学者主要出在陵邑之中,而不出在长安城内。当时的富家豪族和外戚都住陵邑,长安奢华生活的代表则为“五陵年少”,这都从侧面证明长安城中的人口组织与别处大不相同。

长安当时有口24.62万。诸陵邑总户数约为23万,若取长陵邑和茂陵邑均值每户4.1人,七个陵邑计得总人口为94.3万。也就是说,不算宫廷及常备军的人口,当时京畿地区的总人口已在120万左右。西汉末年全国人口大约为6000万129。这120万人口,相当于当时全国人口的五十分之一。这在长安主导性的形成上是一个重大的资本。按照附城田亩距城最远50周里计,可以依据城邑的分布大致地画出附城田亩的可能涉及范围约2800平方千米,合2.3个方百里的面积,其能支撑的常规人口在90万左右,考虑到这里少口户的存在,所以当时劳动力多而耕地少的情况十分明确,这一方面会促成农田的精耕细作,另一方面,也会促成工商业发展。

帝王的穷奢极欲、中央集权大帝国官僚队伍扩容和工商业发展都会导致京畿地区的非农业人口增长,增加该地区的物资供应压力。为了满足京畿地区逐渐增多的人口的生活需求,向京师输入粮食是一项十分重要的工作。从《汉书·河渠书》载武帝时大司农郑当时的言论和秦咸阳地区人口聚集的情况看,在秦代已经利用漕运向京畿输送粮食130。不过直到汉初,漕运的开发还相当有限131。汉武帝时,应该是人口聚集所致,漕运及京畿地区对外通道的建设问题被提到了一个很高的地位。通过多年努力,西汉一朝不仅提升了由关东向京师输送粮食的能力,并且通过提升长安附近地区的耕地开发水平,基本解决了当时京畿地区人口聚集所带来的供应问题132。

其他地区对京师的供应能力的提升,反过来促进城市工商业的发展和非农人口的增长,使得城市人口总量与城居农户口数的关系相对疏离。汉武帝以后,常备军逐渐成为国家应付战争的主导力量133,当是以此为基础的。此后城防的坚固与否,与城市中居民数量的关系渐小,当然也就与城市中农户的数量关系疏离。多种力量共同作用,使得长期存在的主要依靠居城农户增强城防的做法渐成不必。相应地,春天城邑中农户毕出,在田间地头驻守至秋冬之交再回城的做法也就逐渐退出历史舞台,与此相关的两个以上据点共同构成都城或京畿地区的做法也渐渐隐入历史。

商代末期殷墟与朝歌等互撑的都城和西汉多个陵邑拱卫长安的复杂结构,是在都城对外交通能力有限、京畿周边土地开发水平较低、特定的兵制和总体经济支撑水平不高的条件下谋求强势都城的产物。汉武帝以后总体情况的转变,使得这种都城的失势势在必然。文献记载,西汉陵邑之设终于长安对外交通系统相对完善之后数十年的元帝之世134。元帝及其后的帝陵都集中设置在茂陵邑以东的有限区域里。

注释

1[南朝梁] 萧统撰,[唐] 李善注:《文选》,中华书局,第38页。

2贺业矩:《中国古代城市规划史》,中国建筑工业出版社,1996年,第298页。

3王鲁民:《中国古典建筑文化探源》,同济大学出版社,1997年,第119页。

4同上。

5[西汉] 司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第173页。

6同上,第179页。

7[东汉] 班固撰,[隋] 颜师古注:《汉书》,中华书局,1962年,第1194页。

8同上,第1207页。

9《史记》,第179页。

10[唐] 司马贞:《史记索隐》,《钦定四库全书·史部·史记索隐》卷二,第2页。

11《史记》,第179页。

12《汉书》,第1194页。

13《史记》,第180页。

14同上,第181页。

15同上,第184页。

16《汉书》,第1195页。

17同上,第1196页。

18同上,第1206页。

19同上,第1196页。

20同上,第1196页。

21《史记》,第287页。

22同上,第192页。

23同上,第184、1360页。

24曲英杰:《史记都城考》,商务印书馆,2007年,第119-122、127、132、184、214页。

25刘庆柱主编:《中国古代都城考古发现与研究》,社会科学文献出版社,2016年,第205页。案:这里提供的数据恐不准确。但同书提供了较清晰的图纸,以下对于雍城城垣尺寸的计算是在与其他文献提供的图纸互较后进行。对于城址形态的讨论则依据该图。

26《史记》,第285-286页。

27曲英杰:《史记都城考》,商务印书馆,2007年,第121页

28《史记》,第285-290页。

29韩伟:《马家庄秦宗庙建筑制度研究》,《文物》1985年第2期。

30同上。

31同上。

32《中国古代都城考古发现与研究》,第207页。

33同上,第209页。(https://www.xing528.com)

34陕西省雍城考古队:《秦都雍城钻探试掘报告》,《考古与文物》1985年第2期。

35[东汉] 郑玄注,[唐]贾公彦疏:《礼记正义》,北京大学出版社,2000年,第1097页。

36[清] 朱彬:《礼记训纂》,中华书局,1996年,第388页。

37《汉书》,第1199页。

38《史记》,第203页。

39同上,第288页。

40同上,第2234页。

41《中国古代都城考古发现与研究》,第235页;陕西省考古研究所:《秦都咸阳考古报告》,科学出版社,2004年,第10-12页。

42《史记》,第1728页。

43同上,第2259页。

44《中国古代都城考古发现与研究》,第249页。

45同上,第303页。

46《史记》,第2310页。

47[南朝宋] 裴骃:《史记集解》,《钦定四库全书·史部·正史类》卷九十九,第10页。

48何清谷:《三辅黄图校释》,中华书局,2005年,第149页。

49同上,第271页。

50《三辅旧事》:“咸阳宫在渭北,兴乐宫在渭南。秦昭王欲通两宫之间,作渭桥。”说明该宫至少在昭王时已有,但《三辅旧事》和《三辅黄图》又说,兴乐宫为“秦始皇造,汉修饰之”,可见初时之兴乐宫内容有限,秦始皇时才成形。

51《三辅黄图校释》,第49页。

52同上。

53《史记》,第239页。

54同上,第1377页。

55《三辅黄图校释》,第3页。

56《汉书》,第1205页;《史记》,第242页。

57《史记》,第239页。

58同上,第239页。

59同上,第256页。

60《三辅黄图校释》,第2页。

61《史记》,第256页。

62同上,第257页。

63刘敦桢:《中国古代建筑史》,中国建筑工业出版社,2003年,第560页。

64《史记》,第241页。

65何清谷:《关中秦宫位置考察》,载《秦文化论丛》第2辑,西北大学出版社,1993年;徐卫民:《秦都城研究》,陕西人民出版社,2000年,第139-140页。

66《三辅黄图校释》,第44页。

67《史记》,第254页。

68王学理:《秦都咸阳》,陕西人民出版社,1985年,第76页。

69《史记》,第241页。

70同上,第266页。

71同上,第242页。

72同上,第1289页。

73同上,第256页。

74同上,第1367页。

75[清] 焦循:《孟子正义》,中华书局,1987年,第133-136页。

76《史记》,第1378页。

77同上,第1378页。

78同上,第1380-1381页。

79同上,第1381页。

80同上,第1382页。

81同上,第1382页。

82同上,第1382页。

83同上,第1383页。

84《汉书》,第2853-2854页。

85《史记》,第1384页。

86同上,第1384页。

87同上,第1384页。

88同上,第1384页。

89《三辅黄图校释》,第297页。

90同上,第289页。

91同上,第292页。

92《史记》,第1386页。

93同上,第1386页。

94同上,第459页。

95同上,第1986页。

96[南朝宋] 裴骃:《史记集解》,《钦定四库全书·史部·正史类》卷九十九;[西汉] 司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第2909页。

97《史记》,第461页。

98同上,第464页。

99同上,第469页。

100[清] 黎翔凤撰,梁运华整理:《管子校注》,中华书局,2004年,第953页。

101《史记》,第473-475页。

102同上,第480页。

103同上,第476页。

104同上,第480页。

105同上,第482页。

106《三辅黄图校释》,第125页。

107《史记》,第385-386页。

108《中国古代都城考古发现与研究》,第273页。

109《汉书·贾谊传》苏林注云:“宣室,未央前正室也。”参见《汉书》,第2230页。

110《汉书·刑法志》如淳注云:“宣室,布政教之室也。”参见《汉书》,第1102页。

111《史记》,第2724页。

112《汉书·郊祀志》王莽说:“圣汉兴,礼仪稍定,已有官社。”臣瓒注:“高帝除秦社稷,立汉社稷。”参见《汉书》,第1269页。

113《中国古代都城考古发现与研究》,第303页。

114《史记》,第1122页。

115《中国古代都城考古发现与研究》,第394页。

116《三辅黄图校释》,第125页。

117《史记》,第1291页。

118巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海人民出版社,2009年,第203页。

119《史记》,第256页。

120《史记》,第2720页;《汉书》,第2123页。

121刘庆柱:《地下长安》,中华书局,2016年,第8页。

122刘叙杰:《中国古代建筑史》第一卷,中国建筑工业出版社,2003年,第443页。

123《史记》,第2130页。

124《三辅黄图校释》,第294-295页。

125《汉书》,第1545页。

126同上,第1547页。

127同上,第1543-1639页。

128同上,第1543页。

129杨子慧:《中国历代人口统计资料研究》,改革出版社,1995年。

130《史记·河渠书》:“是时郑当时为大农,言曰:‘异时关东漕 粟从渭中上’。”参见[西汉] 司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第1409页。所谓“漕运”,本指通过水道输运粮食的活动当时去秦未远,所谓“异时”应不限于汉朝。

131《史记·平准书》:“孝惠、高后时,为天下初定,……漕转山东粟,以给中都官,岁不过数十万石。”参见《史记》,第1418页。

132《史记》,第1409-1411页;另《汉书》,第292页,提及当时“关中有无聊之民”就表明了当时漕运提供的物资,已不仅仅可以满足“中都官”的需求了。

133雷海宗:《中国文化与中国的兵》,商务印书馆,2014年,第30页。

134《汉书》,第292页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。