顾名思义,“大房子”,就表明了这种建筑在一定的组合中相较于其他建筑为大。考古发掘表明,大房子不仅尺寸较大,附近多有中、小型房屋分布,并且仰韶文化早、中期的大房子多与一定面积的空地(广场)相关。中、小型房屋的门向选择,除了朝向广场之外,还有可能朝向大房子,表现出它们与大房子之间的呼应或从属关系。

严文明注意到,姜寨一期原来认定的5所大房子中除了F103情况不明外,其余的“在火塘两旁都有低平的方形土床,面积因房子的大小而异,10~18平方米不等,这样一所房子可以住20~30个人。由于房子较大,床位后面有很大一片空地,除了一些必要的摆设外,还可以容纳较多的人集会议事,举行节日庆祝或宗教仪式等”1。即从姜寨大房子的情况看,它除了服务于集会议事,举行节庆和宗教仪式,还可能容纳一定量的人员住宿。到了时间稍晚的仰韶文化的庙底沟期,情况发生了改变。人们在这个时期的大房子室内“并没有发现凸起为床的土台子。……房内少见遗物或其他生活设施”。除此之外,许多大房子“居住面用料礓石、草拌泥等多层铺垫而成,面上涂抹料礓石做成的白灰面,有的白灰面还涂红……有的墙壁上还涂有红色颜料。这种红色颜料在有的遗址被证明是辰砂。不少室内柱都有石柱础,柱础上还涂有红色”2。土床的缺失,表明大房子居住功能的取消;而红色,在中国古代有辟邪厌胜的功能,它的存在,强化了建筑与宗教仪式的关系;更细致的地面及墙面加工和室内石质柱础的使用则进一步显示了对室内空间礼仪性的关注。凡此种种,表明这时的大房子已经脱离日常起居功能,转而成为专门用于祭祀和仪式的公共建筑了。营造上对室内的特别关注,应该是说其主导功能主要在室内得以落实。

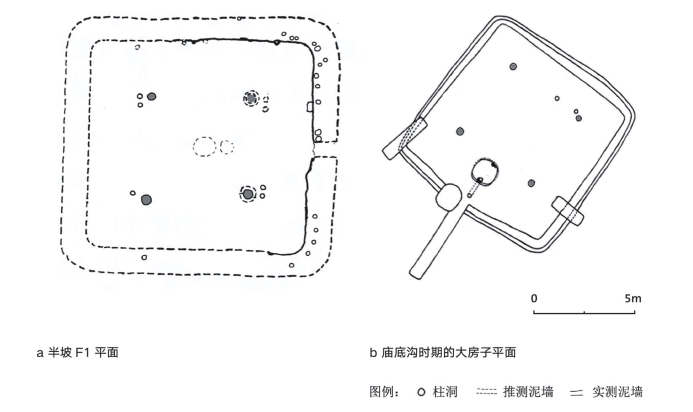

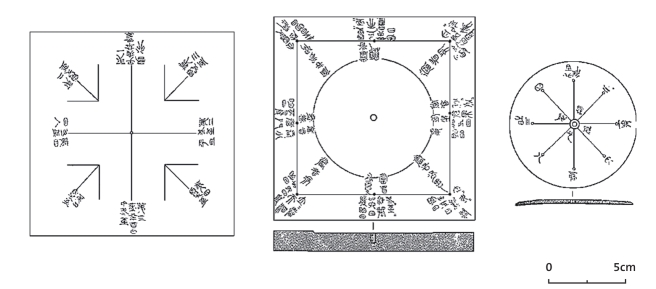

姜寨遗址的大房子室内柱子的布局有多种形式。从空间形成的角度看,它们的室内柱子都以门洞中轴为基准对称安排。这种安排柱子的做法,表明人们已经利用柱子来营造特定的室内空间气氛,也再一次显示室内空间对于其功能落实的重要性。不同的大房子,其室内柱子的数量有可能少到两柱多到八柱,这样的差别,与实际空间尺寸结合,形成了差异明确的室内空间感受。举例说,编号为F1的大房子室内在靠后墙处对称设两柱,F103则为对称六柱,F53似乎为对称八柱,F74为对称四柱(图3-1)。应该特别注意,大房子室内柱子数量与其尺寸之间缺乏对应关系,并不是建筑面积越大室内柱子越多,这种情况明确显示大房子中的柱子并不仅具有结构价值,其装饰或者象征作用更是不可忽视的。之所以要在大房子这种特殊建筑上制造室内环境的差异,表明了大房子特别是其室内在制造环境的可识别性或人群的认同上的特殊地位。利用柱子数量的不同来形成建筑之间的差异,无论在建筑形式处理上还是建筑功能的发掘上,都是极具价值的做法。可是,这种极具价值的建筑处理方式似乎并没有被后人积极地继承,因为,按照陈星灿的观察,到了时间较晚的庙底沟时期,“大房子的室内柱皆为四个”。3

图3-1 姜寨遗址上不同柱网形式的大房子

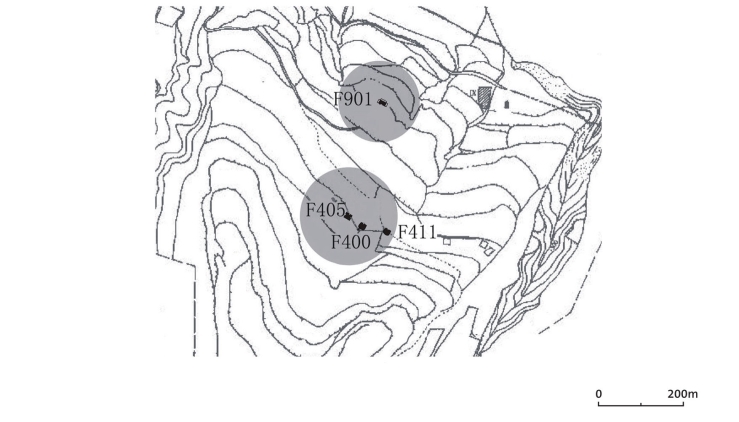

严文明说:“就大房子而言,面积是不断扩大的,仰韶早期面积为60~125平方米,中期为200平方米左右,晚期为150~300平方米,仰韶文化末期与此相当或略大。”4陈星灿则注意到:庙底沟期的大房子往往将入口两侧的墙向前斜出,使得房子的平面接近五边形5(图3-2)。结合庙底沟期大房子中的火塘有更加靠近入口安排的倾向,可以认为将建筑前墙向外斜出的做法有两方面的价值:一是扩大了总体建筑的容量;二是在火塘后方形成更大的居停空间。把这种情况与严文明指出的大房子面积不断增加的情况联系起来,可以十分肯定地认为:为了在大房子里容纳更多的人员或满足建筑室内仪式安排的要求,在仰韶文化的相当长的一个时段里,人们持续地有着扩大大房子容量和面积的意愿。从营造的角度看,要扩大这种在室内对称安排柱子,因而其大略为框架结构的建筑的面积与体量,最经济的办法就是在室内安排更多的柱子,形成更大的柱网覆盖面。由于在室内安排六柱甚至八柱的做法在较早的姜寨遗址中已经存在,人们对相应的构造与结构方式应有一定的经验,如果在此基础上作进一步的努力,利用更大的柱网覆盖面来取得更大的室内空间,在技术上应该没有问题。可时间排在姜寨之后的、把两扇前墙向外斜出的庙底沟时期的大房子反而室内只用对称的四柱,不能不说这里存在着某种逻辑上的矛盾。矛盾的情况,使人有理由认为在室内对称安排四柱的大房子是某种具有特殊意义的做法。

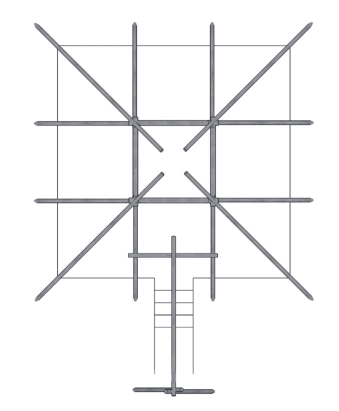

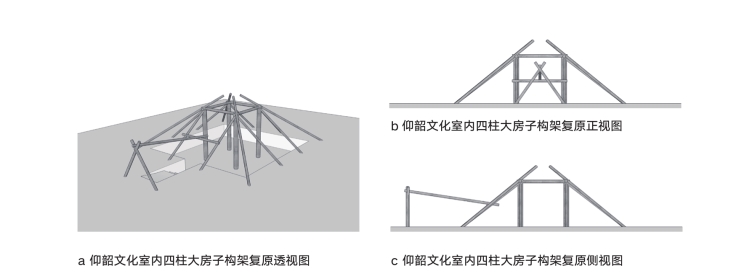

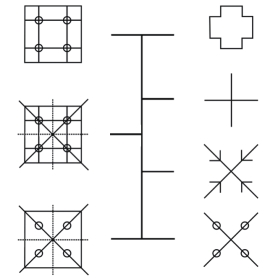

按照结构的可能性,仰韶文化方形半穴居室内对称四柱的大房子结构的复原应是先在四棵柱子上端安置四根大致等高的横木,形成一个方形主体构架,然后设一头搭在此构架之上,一头落在地上的斜向杆件以承托屋面。那些用以承托屋面的斜向杆件可以分成两种。一种是平面投影与架在四柱上的横木垂直的斜杆,在这种斜向杆件中,八条最近柱子的杆件相对特殊,因为它们的投影可以视为某一柱子上端横木投影的延长线;把这种斜杆的投影与方形构架的投影视作一个独立的系统,将其落在大房子的穴坑所形成的方框中,就会得到一个九宫格。另一种斜杆只有四条,这四条杆件上端应搭在柱子上,下端落在方形穴坑的四个角的顶点附近,用以支撑四面坡顶的四条斜脊,其平面投影为一条跨在九宫格交角四宫上的45°斜线,这条斜线使得四角四宫有别于正向五宫。如果再把这四条45°斜向杆件的平面投影线向九宫格的中央延伸,则会得到一个其上打了一个大叉的九宫格(图3-3)。

在古代文献中,人们可以把建筑构架中位于最高处的起结构作用的横杆称作“极”。《说文解字》徐锴注说:“极者,屋脊之栋,今人谓高及甚为极。”6在后世采用抬梁式构架的坡顶建筑上,多数屋顶通常只有一条位于构架最高处的“屋脊之栋”,也就是脊檩。而在方形平面中置四柱的大房子的结构复原中,则有四条大致处于同一水平的架在室内四柱上的横木,如果在这四条横木以上的屋顶部分由搭在这些横木上的斜向杆件的上端延伸部分来支撑,那么在这些横木以上就不再有起结构作用的横木,于是这四条横木都可以称作“极”,即仰韶文化方形半穴内对称四柱的大房子可以有四条极(图3-4)。

图3-2 不同时期的大房子

图3-3 仰韶文化室内四柱大房子构架俯视图

图3-4 仰韶文化室内四柱大房子构架复原示意图

“四极”和“九宫”的存在,鼓励我们把室内四柱的大房子与《淮南子》中所涉及的天地格局联系起来。《淮南子·览冥训》讲到女娲补天时说:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载,……女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极。”7这里“立”释为“位”,作“安置”“使就位”讲;“极”指位于最高处的横木;鳌足有四,“断鳌足以立四极”的意思是用四棵柱子使四根位于结构最上端的横木就位,通过这样的手段使天得以稳定;天所覆盖的大地,则由“九州”构成,九州的格局历来被认为与九宫格相关。可见,《淮南子·览冥训》指示的女娲所修复的天地,在形态构成上与仰韶文化的平面方形室内对称四柱的大房子原则对应。8假如这种解释成立,那么在持续地想扩大大房子室内面积的背景下,人们坚持方形平面,且室内只对称安置四柱的目的就很明白,那就是要取得一个有着宇宙象征性的室内空间。象征性往往为宗教仪式的特别需求,它对于仪式的认同和隆重感的形成有巨大的助力。从建筑变迁的角度看,对方形平面室内对称四柱的坚持是和大房子逐渐转成为专门用于祭祀、仪式活动的公共建筑的历程合拍的。

《淮南子·览冥训》所指示的宇宙模式对于方形平面中对称四柱房子结构系统的认同,确定了许多人对宇宙形态的常规设想,这样的设想又可以反转过来成为大房子的意义来源和形式约束。在庙底沟期的大房子上看到的将大房子的前墙斜出,就是在保持与四柱宇宙模式对应的条件下尽可能地扩大室内空间的办法。

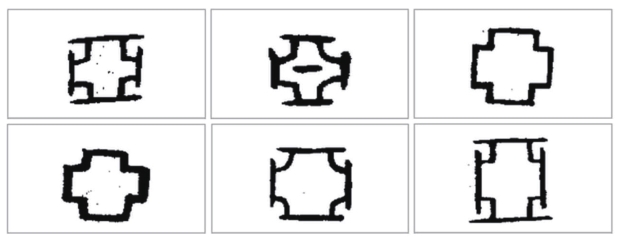

方形平面内设对称四柱那样的大房子的室内,因其四个角部空间相对逼仄,又分属于不同的侧面,与中央一宫间有柱子遮挡,它们很容易被看作为整个建筑的次要部分。如果将这四个角的四宫搁置,那么,大房子就剩下主导的正向五宫,这剩余的五宫所呈现的平面形态,其实就是一个“亚”形(图3-5)。把亚形当作古代宗庙明堂平面图的说法,是宋代以后解释亚形意义的主流。9宗庙、明堂都是祭祀建筑,可见亚形在祭祀活动组织上有特殊的价值,其缘由,当在它与特定的宇宙模式的关系。

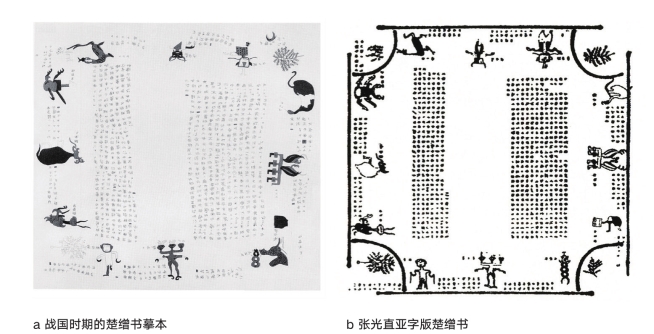

20世纪30年代在长沙出土的战国时期的楚缯书,中间为大面积文字,围绕着覆盖范围大略为方形的文字部分,四面安排一边三位共十二神,形成一个有方位标识的格局。在这个正方形的转角处,画有青、朱、黄、黑四棵大树。十二神或与十二月对应,青(春)、朱(夏)、黄(秋)、黑(冬)则与四季对应,也就是说,楚缯书所示出的以方形为基准的图示整体上有着明确的时间意涵。这个具有时间意涵的图示转角处四株大树的位置,正与方形平面室内四柱式大房子的室内柱位相应。所以,张光直“将楚缯书加上黑框,再把四木的四角躲开”,就顺利地得到一个亚形10(图3-6)。这个结果,既表明了战国楚缯书上的图案与方形平面内对称四柱大房子之间的内在联系,也十分有趣地显示了所谓的“亚”形是怎样被制作出来的。

图3-5 金文中的“亚”形

图3-6 楚国缯书

从长沙战国楚缯书看,方形平面内置四柱的建筑不仅有天地象征价值,并且还有时间流转的含义。《庄子·庚桑楚》云:“有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也。”11《淮南子·齐俗训》:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。”12为什么表达时间含义的“宙”字有一个与屋顶相关的“宝盖头”?“亚”形何以获得了时间表达能力?这要从古人的营造活动说起。古代重要的建筑实际起建之前,一项重要的工作就是取正,取正就是确定房屋的朝向。确定建筑的朝向,古人是通过测度日影的变化来达成的,这从一开始就让建筑和时间有了断不开的关系。为了慎重,中国古代建筑朝向的确定要在四个方向上分别进行,由于中国传统的重要建筑平面多为规则的矩形,所以在通常情况下,确定朝向的结果就是画出一个位于建筑地盘中心的十字。在中国传统表达顺序的十天干中,第一个是“甲”字,而“甲”的甲骨文作“十”。因为“甲”字的契文形状与建筑定向的记录同一,即与建筑起建的记号同一,所以“甲”字有可能来源于对此记号的认同。方形平面中对称四柱的建筑本身,不仅必然包含着一个十字形的轴线,并且“亚”形本身就可以被认作为一个双钩的“十”字。于是,方形平面内对称四柱的建筑和“甲”字就有了更进一步的关系,也就与时间过程的启动有了脱不开的关系。前面提到方形平面内对称四柱建筑主要构件的投影可以视为在其上打上45°斜线所成之大叉的九宫格,在这样的图形上,如果隐去方形的外框,就能得到一个“ ”形,在甲骨文中,“癸”写为“

”形,在甲骨文中,“癸”写为“ ”形,对于方形平面内对称四柱的建筑来说,“

”形,对于方形平面内对称四柱的建筑来说,“ ”形的出现意味着结构主体的完成,而“癸”正是十天干的最后一个字。可见,在方形平面内对称安置四柱的建筑中,很自然地包含了天干的首字和尾字。“甲”字意味建筑营造的开始,而“癸”字表明了建筑主体建造的结束。于是,包含着“甲”“癸”图形的大房子就有了时间变化循环的意义13(图3-7)。

”形的出现意味着结构主体的完成,而“癸”正是十天干的最后一个字。可见,在方形平面内对称安置四柱的建筑中,很自然地包含了天干的首字和尾字。“甲”字意味建筑营造的开始,而“癸”字表明了建筑主体建造的结束。于是,包含着“甲”“癸”图形的大房子就有了时间变化循环的意义13(图3-7)。

图3-7 四柱九宫分析图

其实,表达时间的字码序列的首尾字可以写作任何形式,但最终选择与大房子有关系的“十”和“ ”,当然是因为大房子在社会生活和聚落空间组织上的地位特殊。一旦确定了“甲”和“癸”的写法,大房子不仅在总体形态上获得了时间流转的含义,并且其不同的部分,也就成为有时间对应价值的空间,这一点楚缯书上十二神的安排显示得很清楚。大房子各个部分与一定时间的对应,对其所承担的与农耕活动相关的祭祀活动的展开是十分有利的。从某个角度看,这个字码创作和意义认定的过程,可以认作是一个系统设计,通过这样的设计,最终使特定形态的大房子可以理直气壮地成为一定空间架构的中心。

”,当然是因为大房子在社会生活和聚落空间组织上的地位特殊。一旦确定了“甲”和“癸”的写法,大房子不仅在总体形态上获得了时间流转的含义,并且其不同的部分,也就成为有时间对应价值的空间,这一点楚缯书上十二神的安排显示得很清楚。大房子各个部分与一定时间的对应,对其所承担的与农耕活动相关的祭祀活动的展开是十分有利的。从某个角度看,这个字码创作和意义认定的过程,可以认作是一个系统设计,通过这样的设计,最终使特定形态的大房子可以理直气壮地成为一定空间架构的中心。

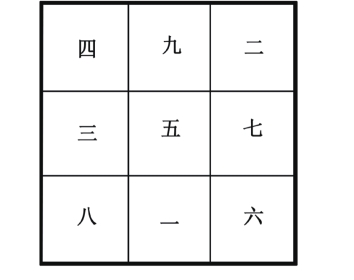

明堂是中国古代的特殊建筑。古代文献中,历来有明堂象天法地的说法,所谓“天称明,故命曰明堂,上圆法天,下方法地,八窗法八风,四达法四时,九室法九州,十二坐法十二月,三十六户法三十六雨,七十二牖法七十二风”。14早期明堂的平面形状有五室之说和九室之说。九室说如《大戴礼·明堂篇》:“明堂者,古有之也,凡九室,……二九四七五三六一八。”15“二九四七五三六一八”为洛书九宫之数。北朝甄鸾《数术记遗》说:“九宫者,即二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”16据此,明堂的平面就是一个九宫格(图3-8)。五室说如《考工记》:“周人明堂,度九尺之筵,东西九筵,南北七筵,堂崇一筵,五室,凡室二筵。”17五室明堂的具体格局,可由《淮南子》高诱注的说法猜度,《淮南子·本经训》高诱注说:“(明堂)上圆下方,堂四出。”18“堂四出”是说这个建筑的四个方向均向外凸出,依此说法,可以画出多种平面图形,可最为明快、单纯的却应该是一个双勾十字,即通常所谓的亚形。所以,无论五室、九室,无论是在象征性上还是在平面的基本格局上,明堂都与室内四柱的大房子有脱不开的关系。

图3-8 数术九宫图

方形平面内对称四柱的大房子本身有着明确的天地模型和时间流转象征价值,所以明堂象天法地应是其“本质属性”。从来源上和意义上看,五室明堂与九室明堂都来自同一源头,但从发生的逻辑看,九室明堂可以视为对方形平面内对称四柱建筑本身形态的直接引用,而五室明堂则是在九宫基础上适应特定视觉要求的形式创造。九室明堂所对应方形体量缺乏足够视觉的特异性,而五室明堂所具有的曲折建筑轮廓,对显示建筑的特殊性大有帮助,有了一定技术条件的支持,五室明堂会很自然地成为明堂这种特殊建筑的专属形式。

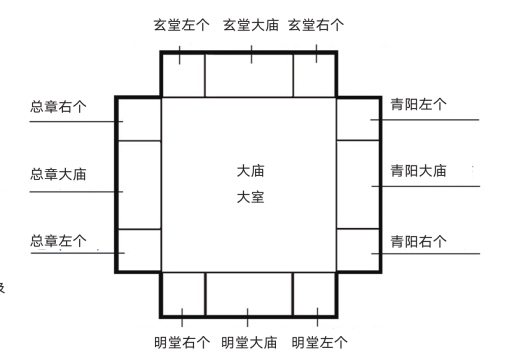

人们通常把《礼记·月令》中所涉及的建筑平面想象成一个“亚”形。这个建筑是由十三个部分构成,分别称作:“青阳左个”“青阳大庙”“青阳右个”“明堂左个”“明堂大庙”“明堂右个”“总章左个”“总章大庙”“总章右个”“玄堂左个”“玄堂大庙”“玄堂右个”和“大庙大室”。 《礼记·月令》的“庙”指每一面向的当中间,“室”是指四边都有墙垣的空间,“个”的意思则为正房两旁的侧室。从先秦文献看,通常建筑正房两边的侧室称作“夾”,这个“夾”字确实很好地说出了这种东西处在两边的位置和其辅助中间部分突出其中心地位的作用,是一个十分得体的表达。可是到了《礼记·月令》这里,“夾”字不用了,改用“个”。在古汉语中,作为量词的“个”也可以写作“個”,但这里的“个”是个名词,不可以用“個”替代。从《月令》所涉建筑的平面格局看,这些“个”,都是处在建筑平面的角部。为什么角部的房间称作“个”,回到方形平面室内四柱大房子的平面组织,问题并不难回答。如前文所说,大房子主体构架的平面投影图去掉四方边框后是一个 “ ”字,这个“

”字,这个“ ”字的四个角就是四个“个”形。称《月令》所涉及建筑当中间(大庙)两侧的房间为“个”,源于人们对特定形态建筑的室内空间结构与形态的理解,是大房子角部四宫分化的结果(图3-9)。

”字的四个角就是四个“个”形。称《月令》所涉及建筑当中间(大庙)两侧的房间为“个”,源于人们对特定形态建筑的室内空间结构与形态的理解,是大房子角部四宫分化的结果(图3-9)。

图3-9 《月令》所涉及建筑平面示意图

古代用于测度方位的式盘上的图案往往具有宇宙图式的意义,安徽阜阳双古堆出土的式盘即是一例。此式盘之地盘上的图案即是甲骨文的“十”(甲)与“ ”(癸)的合形,只是“癸”字表达为位于四个角部的“个”。这些“个”位于每个正面向的两端,正是《月令》所涉建筑的大庙两侧房间称作“个”的说明(图3-10)。

”(癸)的合形,只是“癸”字表达为位于四个角部的“个”。这些“个”位于每个正面向的两端,正是《月令》所涉建筑的大庙两侧房间称作“个”的说明(图3-10)。

《礼记·月令》要求:天子按照不同时间,居于其所涉及建筑的不同位置施政。19这种做法,是对方形平面内对称四柱建筑“本来就具有的”时间对应意义的自然发挥。这一发挥与其将建筑转角处的房子称作“个”的做法结合起来,正表明了该建筑与平面方形内对称四柱的大房子间的内在联系。该建筑平面外廓虽为亚形,但却是包含着十三个部分的复杂组合,由于这十三个部分其实可以与基础为九宫的大房子的室内分析结果对应,所以它又可以视作将方形平面内对称四柱所含有的空间组织转为“亚”形的结果。将方形平面内对称四柱所含有的空间组织“亚”形化,导致这一特异建筑的每一面向更加突出、独立、完整,使得建筑的轮廓和屋顶形式复杂多变,这无疑有助于提升所涉建筑的隆重性甚至神圣性。

按照《礼记·月令》所述,“明堂”只是其所涉及的建筑朝南正中的那一部分,可其所涉建筑与“五室”“九室”的形态格局,又与后世主张的独立型明堂完全照应。这种情况,似乎暗示“明堂”二字起初只是特定建筑的局部名称,后来才用来指称特定的独立建筑整体。

图3-10 安徽省阜阳市双古堆出土的式盘(https://www.xing528.com)

大房子本是一定人群所拥有的建筑组合中最具公共性的设施,特定形式的大房子与宇宙模式的特殊关系,使得它成了各种祭祀与礼仪活动特别适合的场所,人们倾向于把各种各样的重要事项都放在大房子里,或以其为依托来实现是完全可以理解的。古代文献对于明堂的功能有种种说法,正表明了明堂是一个应对各种祭祀与礼仪活动的综合性公共设施。

将不同文献关于明堂功能的说法罗列一下,也许会有利于对明堂功能的公共性和综合性的理解。《逸周书·程寤》说:“文王乃召太子发,占之于明堂。王及太子发并拜吉梦,受商之大命于皇天上帝。”20“帝”在上古义同后世所说的天神,《淮南子·地形训》提到“众帝”21,“众帝”就是一众天神。这许多的天神各司其职,保障着宇宙的运行,最初这些天神之间,不见得有严格的等级差别。可随着地上社会的演进,位于天上的这些“帝”之间也有了地位高低,并与人世相应,出现了统领众帝之帝,也就是“皇天上帝”“昊天上帝”,所以按照《程寤》,明堂是拜祭天神乃至于至上神的场所。《尚书·洛诰》云:“考朕昭子刑,乃单文祖德。”22郑玄注云:“明堂者,祀五帝,太皞之屋。”把“五帝”与太皞并提,这个“帝”就不是指一般的天神,所指应该是黄帝、颛顼、帝喾、帝尧、帝舜等上古圣贤,这样,明堂又是祭祀古代圣贤的地方。蔡邕《明堂月令论》曰:“明堂者,天子太庙,所以崇礼其祖,以配上帝者也。”23这是说明堂还承担着祭祀自家祖宗的功能,即明堂也是宗庙。《逸周书·大匡解》说:“勇如害上,则不登于明堂。”24《左传》记文公二年(公元前625年),晋与秦“战于殽也,晋梁弘御戎,莱驹为右。战之明日,晋襄公缚秦囚,使莱驹以戈斩之。囚呼,莱驹失戈,狼瞫取戈以斩囚,禽之以从公乘,遂以为右。箕之役,先轸黜之而立续简伯。狼瞫怒,其友曰:‘盍死之?’瞫曰:‘吾未获死所。’其友曰:‘吾与女为难。’瞫曰:‘《周志》有之,勇则害上,不登于明堂。’死而不义,非勇也。”25由这故事看,当时一般贵族如果为国牺牲,也可进入明堂得到祭祀,所以明堂还是供奉为国捐躯烈士的场所。明堂除了用于祭祀之外,还有其他功能,蔡邕的《明堂月令论》对此有一番总结:“谨承天顺时之令,昭令德宗祀之礼,明前功百辟之劳,起尊老敬长之义,显教幼诲稚之学;朝诸侯,选造士于其中,以明制度,生者乘其能而至,死者论其功而祭,故为大教之宫,而四学具焉,官司备焉。”26按此说法,明堂不仅是一个万神殿,同时它还承担着授时昭历、养老诲稚、尊能敬贤、朝会诸侯乃至日常行政的功能。因为各种祭祀礼仪都倾向于在明堂中举行,所以,明堂还是举行盛大宴会的场所。《周礼·春官·大司乐》云:“大飨不入牲,其他皆如祭祀。”郑玄注曰:“大飨,飨宾客也。”贾公彦疏:“凡大飨有三:案《礼器》云‘郊血,大飨腥’,郑云‘大飨,祫祭先王’一也。彼又云‘大飨尚腶修’,谓飨诸侯来朝二也。27《曲礼下》云‘大飨不问卜’,谓总飨五帝于明堂三也。”28在原始社会,合祀群神和大飨宾客应该是连在一起的行为整体,合祀群神要动用大量的祭品,祭祀完毕后将祭品分给参与祭祀的人众是再自然不过的事了,既然有“总飨五帝于明堂”一项,那么在明堂聚众餐饮是顺理成章的。

由上面的罗列来看,明堂的功能与台湾民族志所示的大房子的功能有相当的吻合,表明了明堂与大房子之间有特殊的关系。但也有两点重要的不同。首先,较早时期大房子本为所有的聚落都有,并非特殊聚落的专利;从考古发掘看,大房子初见于仰韶社会早期,其时,后世的占有广阔地域、对众多聚落实施统治的“王者”还没有产生。此外,在台湾民族志中的大房子那里,求取丰收与繁荣是特别突出的祭祀内容。按说,在主要靠天吃饭的古代,通过祭祀求取丰收应该是明堂这种综合性祭祀建筑功能设置的应有之义,求取丰收最为直接的祭祀对象应是土地之神和农业之神。但在蔡邕综论明堂的《明堂月令论》中,却看不到在明堂中祭祀土地和农业之神的迹象。《礼记·月令》虽有多处涉及求取丰收,如孟春之月“天子乃以元日祈谷于上帝”,孟冬之月“天子乃祈来年于天宗”(天宗指日、月、星辰),但却舍近求远,不是直捷地敬祀应该早就存在的农业之神或土地之神,而是把脸向上,转祈于上帝和日月星辰。

不仅在功能上大房子不能简单地等于明堂,姜寨或半坡时期的大房子在形式上和明堂也有重要差异。因为在古人那里,明堂的形式不是仅仅具备“九宫”“四极”就够了的。《淮南子·主术训》说:“明堂之制,有盖而无四方,风雨不能袭,寒暑不能伤,迁延而入之。”29什么是“有盖而无四方”?这需要对明堂的样子作进一步的讨论。

古人对事物的命名十分慎重,所以人们总能通过“说文解字”的办法来达成对事物的正确认知。《说文解字》说:“明,照也。”30《春秋左传·昭公二十八年》曰:“照临四方曰明。”31建筑物本身不会发光,所以这里的“明”应是其引申义,即“显露”“显示”或者被日光照亮的样子。《礼记·檀弓上》注云:“堂,形四方而高。”32可见堂有一个凸出地面的方形台子。把这和“有盖而无四方”的说法结合起来,可以推测“明堂”应该是上有屋顶,四面没墙壁,可以顺利地被日光照亮的台子,即其形态正与公玊带“黄帝时明堂”上“四面无壁”的“殿”一致。需要注意,“堂”又不同于“台”。在古代,严格地说,“台”上不应有屋顶覆盖,而堂的篆文写为“ ”,明确地显示其上有屋顶存在,用现在的话说,所谓“堂”是指建筑的台基。前文涉及的仰韶时期的四方四柱的大房子都是半穴居,不仅没有凸出于地面的“台基”的存在,并且,四方都有墙垣遮挡,日照不得长驱直入地照到室内的地面上,因而其不可能就是“明堂”。

”,明确地显示其上有屋顶存在,用现在的话说,所谓“堂”是指建筑的台基。前文涉及的仰韶时期的四方四柱的大房子都是半穴居,不仅没有凸出于地面的“台基”的存在,并且,四方都有墙垣遮挡,日照不得长驱直入地照到室内的地面上,因而其不可能就是“明堂”。

但是,在一定的营造技术条件下,为了满足大房子的使用需求,原始社会的大房子很有可能转化成明堂。

现知仰韶文化早期的聚落,如姜寨,遗址的每一所大房子所对应的中、小房子为20多座,这20多座房屋能够容纳的总人口大致为80~90人33。从实际测量看,姜寨遗址上可以判为大房子的建筑室内空间,小的仅为50平方米,大的不过160平方米,并且聚落中最大的房子还有属于整个聚落的可能。也就是说,在一定的祭祀或仪式活动中,这些大房子未必能够容纳下所有希望进入室内参加相应活动的人。随着社会经济条件的改善、医疗水平的提高,人口的出生率上升和死亡率下降,会导致大房子所对应的人口持续增加,同时,祭祀活动在生活中地位的上升,也会使祭祀活动的排场越来越大,社会变迁其实在不断地挑战大房子的容纳性,要求大房子的面积持续地增长,前引严文明所述即表明了这一点。可是,大房子面积的扩张在许多时候受到室内只能放置四柱的条件限制,在容纳压力越来越大的情况下,通过仪式组织的改变限制进入大房子的人数就成了一种选择。那些不能进入大房子参加活动的人就要转到大房子之外,依托大房子展开礼仪活动。仰韶文化早、中期的大房子前往往有广场或开敞地段,就表明了在一定条件下,大房子的功能落实已需要室内与广场的互动。广场和室内毕竟是两个部分,本来要在同一空间中完成的连续仪式过程,要分在室内和广场两个空间中进行并不总是恰当的,为了让在广场上参与仪式的人群与大房子里进行的仪式更好地互动,在保持大房子的四柱九宫的宇宙图示的前提下,以当时的技术条件,解决问题的办法似乎有两个:一个是取消大房子四周的围垣,这种做法导致了日本鸟取县羽合町长濑高滨弥生时代晚期遗址所见的那样的明堂的产生;另一个办法是在大房子和广场之间建立一个中介型空间,使得大房子与广场之间有着更加确切的空间连续性,让大房子能够更积极地与广场上的活动互动。在我们看来,正是后一个办法导致了陕西扶风案板遗址那样的仰韶文化晚期大房子的出现。

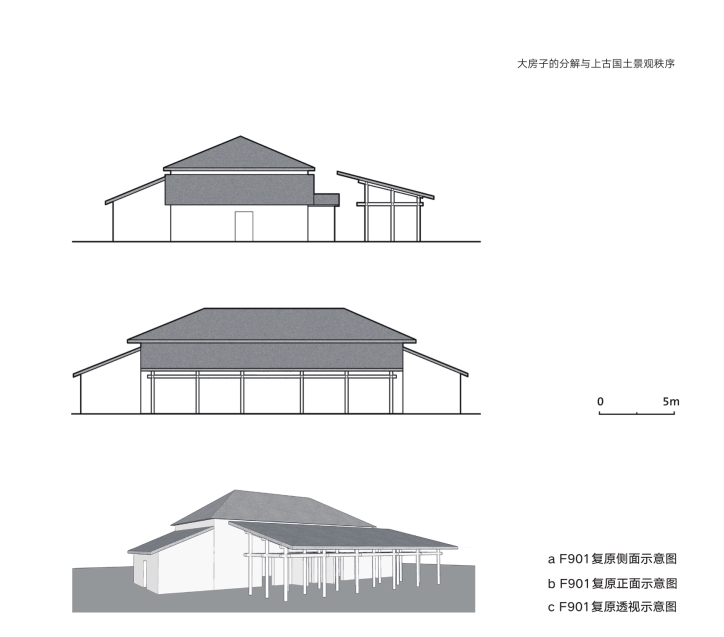

陕西扶风案板遗址出土的仰韶文化晚期大房子编号为93FAGNF3。这是一处地面建筑,门向朝南,基本正南北布置,其主体部分为室内对称安排四柱的方形,南北约11.4米,东西约11.8米,面积约134.5平方米,室内与姜寨F1大致相同。与姜寨的大房子相比,93FAGNF3的不同之处有二:一是其内部没有发现火塘的痕迹;二是其东、西墙南端向外伸出2.6米,形成了一段面积约为30平方米的南向“外廊”34(图3-11)。

图3-11 陕西省扶风县案板遗址仰韶文化晚期大房子平面图

在姜寨,大房子应该是举行各种祭祀活动的主场,燔烧是祭祀活动不可缺少的手段,火塘是中国传统的祭祀活动中的关键性要素。扶风案板大房子的室内火塘的缺席,很可能是由于房间难以满足人群聚集的要求,已经不得不把某些仪式环节迁移到大房子以外,与燔烧相关的部分由在大房子之内进行转而成为以大房子为依托进行。发掘报告称,在案板遗址出土的大房子“外廊”以南未发现其他建筑,表明该建筑南边面临广场,由此推测,放在室外用于祭祀的火塘应该就在建筑的南边。从具体位置看,扶风案板遗址大房子南端的“外廊”,就是更好地使大房子成为广场上活动依托的具体凭据,它在房屋的占据者与广场上的仪式参与者之间关系的连续性建设上起着十分积极的作用。这个“外廊”的出现表明了聚落成员分化为大房子的占有者和广场上的活动者,在某些仪式中,聚落的首领即大房子的占有者在“外廊”上活动,并不离开大房子,以能够更好地借力于大房子的“神力”,同时,外廊又为大房子的占有者提供了一个很好地被观瞻的背景,使他们与大房子两相重叠,合为一体,更为有力地对广场上活动的人群施加影响,这些应该就是这段“外廊”的设计者所期望的吧。

案板大房子上那个在后世看来毫不稀奇的“外廊”的檐下部分,正处在建筑的南面,其前面没有墙壁遮挡,在白天的大多数时间里阳光可以不受阻碍地照临其上,这个檐下部分又有屋顶覆盖,这就已经有了“明堂”的基本特征。不过,案板遗址的93FAGNF3号大房子虽为地面建筑,却未有台基,所以这段前廊的地面部分还不能称为堂。综合考虑其形态特征和建筑演变的基本逻辑,将这段“外廊”理解为明堂的雏形当不为过。

案板大房子未在其突出达2.6米的外廊部分增加立柱,表明了保持室内四柱格局对于这个房子的重要性,设置突出的檐廊和火塘的缺席则意味着许多祭祀活动的重心已经转移到了广场上,而只能在广场上参与仪式的人员,至少在仪式过程中不能充分感知大房子室内格局力图传达的神圣意义,从而使本来应该获得的仪式体验大打折扣。此外,新增的南外廊虽然在某些方面满足了使用的要求,但却在实际上改变了建筑整体与宇宙模式的严密对应,建筑平面事实上是一个九州图案与一个缺少意义的赘物的拼合。第三,火塘本是通神要物,火塘从建筑内迁出,事实上也在某种程度上降低了建筑作为通神节点的价值。这一切,都有可能让人们去寻求一个更有表现力的,形式、意义和活动安排有机结合的建筑形式。

可以设想,为了使大房子更好地服务于特定的仪式,在仰韶文化的一定时期出现过多种多样的尝试,不过,这些可能存在的尝试因为史迹淹没,可能已经永远无从了解。不过,我们还是幸运的,因为考古工作者在甘肃秦安大地湾遗址发掘到了基于方形平面室内对称四柱大房子的区别于日本鸟取县“明堂”的革命性创造物。35

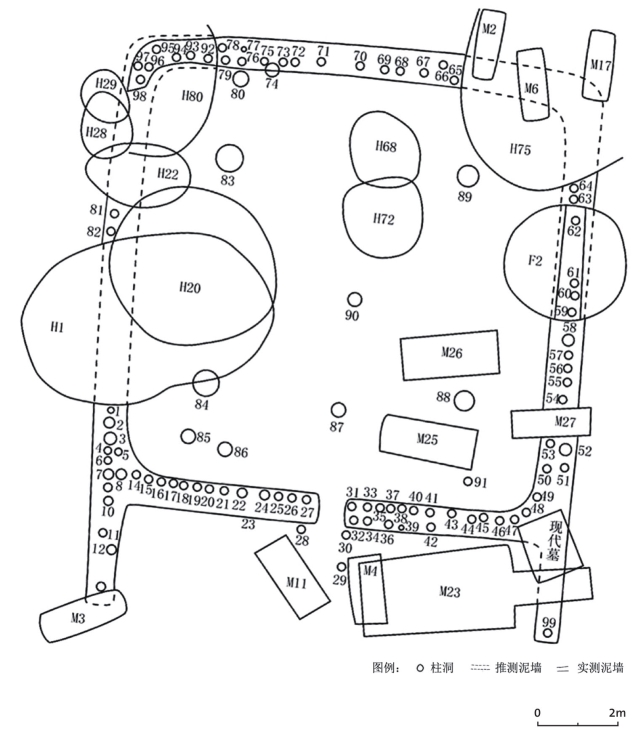

甘肃秦安县大地湾遗址的覆盖范围最大时达到100万平方米,规模如此巨大,足以令人猜想它是一个足够大的地域的中心聚落。考古发掘报告将大地湾的遗存分为五期,时间跨度从仰韶文化到常山下层文化(约公元前3000年)。聚落延续到第四期,也就是在仰韶文化晚期达到最盛。与上一期相比,这一时期建设上最为突出的表现,是在离开沿河道分布的一般居住地段的南部断崖以上的山坡上,形成包括一系列大中型房屋的特殊片区。在这些大中型房屋中,最为突出的是编号为F901、F400、F405和F411的建筑。

在空间组织上,这几幢建筑可以分为两个单元。F901一幢建筑可以视为一个空间单元,它位于这个特殊片区的北端,独自矗立于一条临河断崖的大致中点,向北俯瞰着下方沿河分布的一般居住地段。F901的南部相当范围内没有同期的其他建筑,也就是它的南边是一个具有相当规模的广场,为依托F901举行各种活动提供了条件。F400、F405和F411等则可以算作另一个空间单元。这三座建筑由西到东顺序排开,最西边为F405,最东边是F411,F400距F405约15米,F400与F411相距30米。三者离F901约300米。大体上看,这三座建筑共同占据着南为山坡顶点,北为断崖,东、西有冲沟界定的边界相对明晰的地块的中心区(图3-12)。

F901与F400等的距离虽远,可这两个空间单元却大致南北相值,也就是说,F901与F400、F405和F411三者所成之建筑组团共同构成了一条涵盖一定地区的南北轴线。按照常规,若将F901和F400等都正向布置,由于门向一致,会让使用这些建筑的人更加顺利地感受到它们间的轴线对应关系,促成地区轴线的显现。可是很奇怪,所有这些建筑都不是正向安排。F901的正门南向偏西28°,F400、F405正门北向偏东30°,F411正门北向偏东42°。虽然并不严密,但F901与F400等之间试图形成西南、东北呼应关系的意态还是十分明确的。这种呼应,正是我们在仰韶文化半穴居室内看到的那种西南与东北的呼应。如果和姜寨遗址建筑组团的构成方式结合起来考虑,F901地处东北,因而和“通神节点”对应。F400、F405和F411等所成之建筑组团位处西南,从而与“尊长之处”相关。

图3-12 甘肃省秦安县大地湾遗址中心区平面图

F901是目前考古发掘所见仰韶文化房屋中占地面积最大的一座,总占地达到420平方米。可观的尺寸,使它和“大房子”亦即“通神节点”建立了进一步的对应关系。

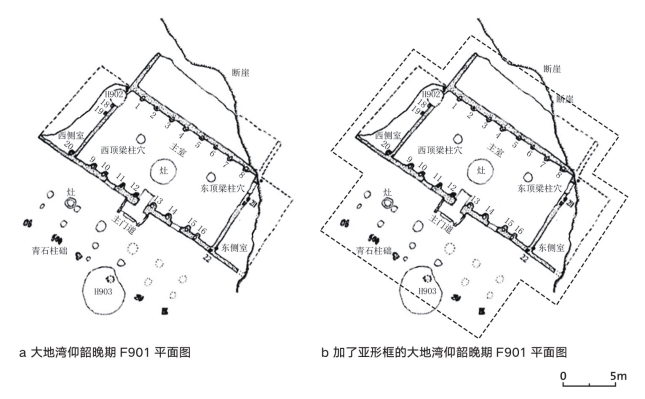

F901是一座多空间的组合型地面建筑。其核心为一矩形的大房间。前墙广16.70米,后墙广15.20米,东墙长7.84米,西墙长8.36米,房间面积约130平方米。正门往里正对一巨大的灶台,灶台后有东西对称的两根大柱,室内前、后墙壁上各有八根附壁柱将墙面分成九“间”。在核心大房间左右各有侧室的残迹,后部则有后室的残迹,主体建筑正门开在建筑南墙正中。正门外向南约3米以外有两列柱迹,每排有六根柱子,在南边一列柱迹以南,距离与两列柱间距相同,有六个青石铺设点,此应为柱础,也就是说,在建筑主体以南,有一个面阔五间进深两间的独立柱网系统。这一独立柱网通阔与中央大室相等。考虑屋顶排水的要求,这里可以恢复成一个坡向里高外低的大棚子。在大棚子之下,位于核心大房间主入口的西南,另有一个火塘设置。总体上看,大地湾F901是一个三面有附室的主体建筑和一个阔五间深两间的大棚子的拼合体(图3-13)。

F901的形态看似复杂,但如果沿着它的外轮廓画线,就会发现,我们得到的是一个不折不扣的“亚”形。如果把主体建筑的左右以及后部附室及大棚子都视为主室向外拓出部分的话,这个亚形的平面,就是《淮南子·本经训》所谓的“堂四出”的结果,也就是说,这里看到的,正是一个可以描述为“五室”的建筑。而那个由18根柱子支撑的棚子正是“四面无壁”的状态。这个部分位于建筑主体的南面,在白天的大多数时间里,阳光可以不受阻碍地入射至棚子下面的地面,F901的大棚子所对应的地面,虽然没有明确地高出周边的地坪,可由于其正与《月令》所指涉建筑上称作“明堂”的部分位置相应,我们仍有理由将其与明堂联系在一起。

图3-13 甘肃省秦安县大地湾仰韶晚期F901平面及平面分析图

比较F901和案板编号为93FANGF3的大房子,可以认为,F901南部的大棚子对应的正是案板大房子南部的外廊。考虑到它们与方形平面中对称四柱大房子的共同关系,认为大地湾F901是在案板大房子的基础上创制而成的是合理的。进一步把F901与《礼记·月令》所涉及的建筑相比较,在具体构造和整体空间分化上,其四出部分未能做成中轴对称的三间格局,它虽然比《月令》所涉及建筑来得简单,但结构的一致性却是毋庸置疑的。如果把F901视作《月令》所涉建筑的前身,那么,我们就建立了一个由方形平面内对称四柱大房子、案板大房子、大地湾F901和《月令》所涉建筑构成的,在特定的象征要求限定下克服容纳性问题而来的,连续性极强的建筑形式变迁线索,这条线索一方面表明了特定形态的明堂生成的路径,一方面表明了“明堂”原本只是一种建筑处理而非建筑类型,它有可能本来只涉及特定建筑的一个部分。

若将大地湾F901与《月令》所涉建筑进行平面比较,可以看到,除了大地湾F901缺少位于四个角部的那些被称作“个”的部分以外还有另外一些差异。首先,其南面“四面无壁”部分与主体建筑之间有差不多4米的距离,考虑到主室正门外有一段凸出的门道,可以认为,这一部分相当独立,大棚子和建筑主体还未被纳入到一个统一的结构框架之中。以杨鸿勋所作的F901的复原图为基础进行形态的斟酌,似乎其形态上的凌乱很难避免(图3-14)。第二,这座建筑缺少一定高度的台基,周边也缺乏与环境界分的设施,这使其隆重性大打折扣。可不管怎样,F901作为应对更大规模的祭祀活动、提供更有力的大房子内外行为互动平台的产物,其建筑构成与功能分化较之案板遗址上所见的93FAGNF3确是进了一大步。

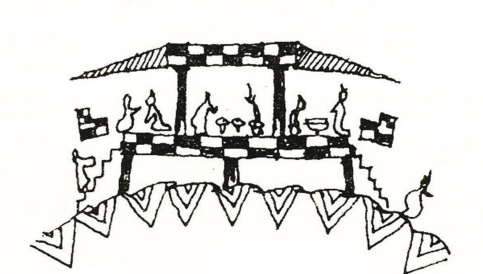

由于前及之日本鸟取县出土的弥生时代晚期之建筑平面高出地面,且四面无壁,从形态上立论,可以认为,这个建筑就是一个明堂,不过它形态简单、体量有限、空间分化水平较低,因而,只能是大房子的较低等级的形式变体。大地湾F901那样的建筑不仅包含着一个鸟取明堂,并且还提供了丰富的空间与造型可能,它才是大房子的高等级的形式衍化成果。甚至,在许多人看来,明堂本应就是特定建筑实体上的一部分,如果没有建筑的其他部分与之共同形成强有力的宇宙象征意义的整体表达,它就很难有效地承担起人们期望的全部神圣功能。在这种认知背景下,日本发现的鸟取明堂,应该是一定时期在大地湾F901那样的建筑上剥离下来的神圣建筑的低等级形式。古代青铜器上往往可以见到的类似亭子的建筑图样,应是这种明堂的表达(图3-15)。

发掘报告提到,在F901中央大室外西南方大棚子下存有一个火塘,火塘具有烧烤功能,在此人们可以把那些需要以熟食形态进奉的东西进行加工,然后送进中央大室。于是,这个火塘就成了一定仪式环节的起始点,进奉祭品者由此出发进入中央大室,采用的就是“由西南入”的方式。逻辑上,进奉的起始点应为“尊长之处”,可这里的“尊长之处”在300米开外,如果以其为仪式环节的起始点距离太远,另设一个短程的进奉起始点是需要的。这里通过设定一个与公玊带“黄帝时明堂”同构的行为格式,既强调了西南与中央的照应在一定祭祀活动上的必要性,又使某些燔烧活动从中央大室中解脱出来,减少了中央大室的空间压力。

独立型的四面无壁式的明堂的存在,实际上给把案板93FAGNF3、大地湾F901以及《月令》所涉及的那样的建筑整体称作明堂创造了机会。把案板93FAGNF3、大地湾F901以及《月令》所涉建筑视为应对一定仪式需求的、由方形平面内对称四柱的大房子而来的形式变迁序列,即可看出《月令》所涉建筑的成立是依托建筑结构技术方面的进展对大地湾F901那样的建筑大尺度整合的结果。这个整合不仅是把大地湾F901整个地放到了一个高于地面的台基上,并且把大棚子纳入到一个统一的结构和造型框架之中,使因技术条件限制而不得已独立存在的大棚子成为“五室”的结构整体的一个有机部分,这当然取消了“明堂”的体量独立性,但却使得这个“明堂”与其赖以神圣的其他部分合为一体,共同构成了一个新的整体。这里,明堂是这个整体上最为特殊的部分,这时就有可能以局部代称全体,把那种只有南边正间开敞的亚字形平面的建筑统一称作明堂。

大地湾F901,把原来封闭于房间内部的宇宙图案用作建筑外部轮廓,形成前所未有的复杂的建筑形态,在应对新的仪式需求的同时,在更大的空间中有效地展示它所含有的宇宙图示。这个形态特异的建筑位于一个界限明确的地块的北端,特定的位置条件使得人们主要是从南边接近它,因而,原本封闭于方形平面室内对称四柱宇宙图案的展示并没有被简单地因循成制,四方均等的格局没有被采用,而是采用了东西向长,南北向短的形态,用较少的投入,获取建筑与广场之间的足够宽阔的接触面,为统治者在“明堂”上的表演提供了更为舒展的背景。

无论从哪个方面看,大地湾F901的出现,都是一项充分组织既有资源的成功的创造,这项创造的成功,使得亚字形的平面在后来的世代中,被认为是明堂形式的正宗。

图3-14 甘肃省秦安县大地湾仰韶晚期F901复原设想图

图3-15 东周青铜器上的与鸟取明堂对应的建筑图样

F901在中央大室之内设有两棵巨大的立柱,从其偏在东西轴线以北且不与其他柱子照应的情况看,结构支持作用似不是其设置的首要目的,这里的竖向支撑主要由埋在墙体里的“附壁柱”承担。这两根柱子设置的主要目的,更像是为了装饰或意义表达。在室内设置两柱是一种历史久远的做法,姜寨遗址大房子中面积最大的F1,就是室内对称两柱。从民族学的资料看,室内两柱可以具有象征意味。生活在云南的母系社会的纳西族“大房子”称作“一梅”,其主室火塘边上也安排两柱,分别为“男柱”与“女柱”。在某些仪式中,男性位于男柱一侧,女性位于女柱一侧36(图3-16)。男为阳,女为阴,据此推测F901主室内的这两棵柱子具有“阴”“阳”相生的含义似乎并不为过。从原始半穴居的结构变迁看,室内两柱的做法在逻辑上要早于室内四柱,其所具有的象征价值当更为原始。在F901,建筑外部已经为四柱宇宙图示的表达,若仍在主室内设置四柱,就显得意义重复,所以在主室内采用两柱以增加意义层次应是顺理成章的做法。F901的中央大室内用“附壁柱”将前后墙划成九间,当然也有意义赋予的价值,九为极阳之数,这种划分,可以强调中央大室的重要性。建筑的明堂部分为六柱五间,五是一到九之间的中数,因而它具有表达设施中心性的价值,后世所谓的九五之尊的概念或者在此就已存在。凡此种种,说明F901是一个有着多重神圣含义的构成物,多重神圣含义当然有助于提升它的说服力,使其可以和其所承载的多种神圣功能相匹配。

从整个建筑体系构成的角度看,大地湾F901的出现,使得案板类F1那样的“明堂”成为明日黄花。从此,所谓的“明堂”,就是这种平面“亚”形、外廓曲折、形态复杂的建筑的一部分,或者就是指平面五室的建筑整体。虽然谁也无法阻止人们把建筑上南边没有墙壁阻挡、阳光可以无阻碍地照临其上的建筑台基称作明堂,但是,这种东西原本可能含有的神圣意义总体上处在一个意义被不断遮蔽的过程中。今天,人们仍然能够在许多明清住宅正房上看到它们的存在,但却因其缺乏足够视觉影响力和解释扩张力不再被人以“明堂”目之。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。