汉武帝时,议造明堂,济南人公玊带献上所谓的“黄帝时明堂图”。人们可以在这个明堂图上看到,“中有一殿,四面无壁,以茅盖,通水,圜宫垣为复道,上有楼,从西南入,命曰‘昆仑’。天子从之入,以拜祠上帝焉。”13在基地中央设置大殿,天子在这里拜祠上帝,所以,可以把这个大殿理解为“通神节点”;天子要由西南方进入由大殿控制的院落,位于西南的进入点就成了天子原本的所在,所以,这个点可以理解为“尊长之处”。也就是说,公玊带所提供的“黄帝时明堂图”的空间设置,与仰韶文化半穴居住宅室内空间的分配同构。或者说,“黄帝时明堂图”的设置是将仰韶时半穴居室内的空间组织结构移植于室外场所的实例。

“黄帝时明堂”的平面组织究竟如何?似乎并不容易确定。不过碰巧,在日本发现了在空间组织上和该明堂有明确对应的建筑遗迹,应该可以作为公玊带的“黄帝时明堂图”格局想象的参考。

在历史上,日本长久地接受华夏文化的影响。20世纪,在日本发现了时间上约略和汉武帝在位对应的弥生时代晚期的鸟取县羽合町长濑高滨聚落遗址,该遗址上有一个特殊的建筑单元,该单元由内外两层围垣环绕一座建筑而成。中心建筑的平面为方形内均置四柱的格局,其周边沟渠环绕,建筑南边设一桥或楼梯跨过沟渠沟通内外。桥或楼梯与建筑结合使这一部分的平面与一个有着门道的半穴居的平面极为类似,因而,在其外紧贴着这一部分设置的内垣轮廓也就是一个有门道的半穴居平面。内垣在正南开门,与通向建筑的小桥共同构成一段轴线,强调出方形平面内均置四柱建筑主体的主导性。建筑单元的外垣大略为方形。奇特的是,这道外垣的南垣分作东西两段,东段向外推出,在中间形成了一个要进入院落就必须先到院落中轴以西,然后转向北方进入庭院的入口。这种做法可视为在院落正门取中的条件下,对“从西南入”的新的诠释。具体处理或与公玊带之明堂不尽相同,但在精神实质上是一样的(图2-5)。杨鸿勋将这个建筑复原为一个“高床”式建筑,应该是正确的。但建筑遗址平面外围那一圈柱子只能是用来支撑高出地面的平台的,其屋顶应只由位置内缩的四根柱子承担,这样才能够造成该建筑“四面无壁”的结果。14也就是说,我们认为弥生时代晚期鸟取县羽合町长濑高滨遗址上的这座建筑是特定形式的明堂。换个角度看,这种明堂对于后人来说可能只可以称作“棚子”或者“亭子”(图2-6)。在长濑高滨聚落遗址上的特殊建筑构成与仰韶半穴居的平面大幅度的应合,进一步表明了古人确有把原始建筑格局及其空间结构用作较大环境控制的传统。

图2-5 日本鸟取县长濑高滨弥生时代建筑遗址平面图

图2-6 日本鸟取县长濑高滨弥生时代建筑遗址复原示意图

以公玊带之“黄帝时明堂图”的形态关系为基础,应可认为日本鸟取县羽合町长濑高滨聚落遗址上的特殊建筑其实就是某一等级的明堂,在这种设置中虽然其院落门朝向西南,但作为建筑组合整体的朝向则应为东南,因为判断一个建筑组合的朝向应以其主体建筑的正面门向为依据,而不是以院落的门向为依据。

把仰韶文化半穴居的室内组织结构移植于建筑群组的组织,当然不是自西汉才面世的“黄帝时明堂图”始。现知把相应的空间组织方式用于建筑群组构造的明确的例子,可以追溯到属于仰韶文化早期的姜寨遗址第一期文化遗存。

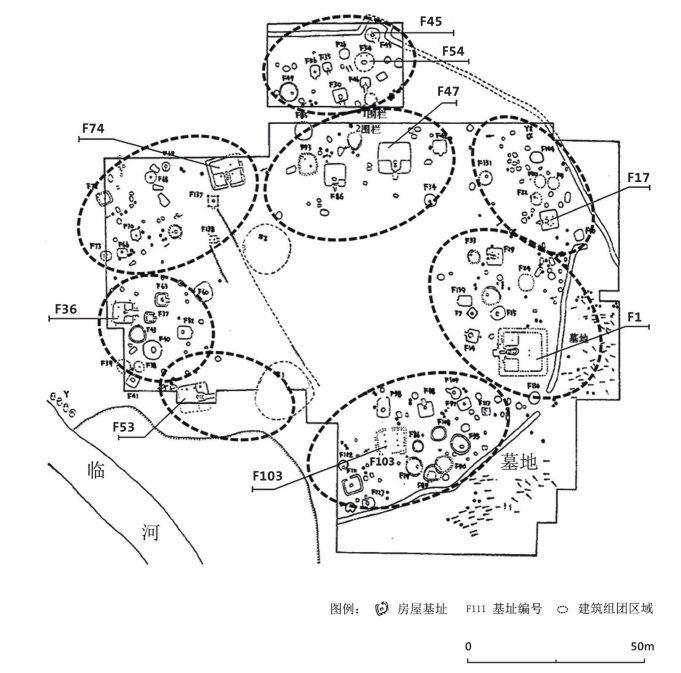

姜寨遗址位于陕西省西安临潼北约1千米临河东岸之二级台地上。第一期文化遗存在时间上与西安半坡仰韶文化遗址早期相近,距今约6000年。据发掘报告,该聚落主体部分外有平面为椭圆形的壕沟围护,该椭圆东西约170米,南北约155米,壕沟内面积约2万平方米,在壕沟内分布着一系列建筑组团。在多数文献中,姜寨遗址壕沟内的建筑组织被描述为五个组团围绕一片空场。五个建筑组团均以平面略为正方形、被考古学称作“大房子”的建筑为主体,周边簇拥着数量不等的中型房子和小房子15(图2-7)。

严文明认为,姜寨是一个以氏族或者胞族为基础的公社,小房子里容纳的是对偶家庭,中型房子则用以安排老人和尚未有婚姻生活的少年男女。16由于仰韶半穴居的小房子一般只能容纳一对配偶和其离不了身的孩子。如果孩子可以离身,但又缺乏应有的自理能力,这时制作出某种公共性的建筑安排这些孩子居住,并由没有配偶共居的老人入住这种公共建筑起一定的管理、教育之责是可以设想的。这种房子较普通房屋要容纳更多的人,其尺寸也就比普通房屋要大些,这就形成了人们所谓的中型房子。这些少年有性别差异,所以一个组团中当有两所中型房子。在原始社会中,老人往往有着很大的权威,那些安排老人和尚未进行婚姻生活的少年男女居住的中型房子,当是以老人为主导,所以,从聚落层面看,中型房屋可以视为“尊长之处”。

社会发展到一定水平,人们需要在聚落中安排某种用于集会的设施,将公共活动都放在这里进行,这个设施既要面对更多人口,又要适应特定仪式氛围的需求,以至于人们乐于在这种设施上更多地投入,制造出更大的体量和更隆重的形式,于是大房子就产生了。姜寨F1那样的大房子是社会组织和建筑技术发展到一定水平的产物。最初的大房子应该还要满足特定人员住宿的需求,但其所容纳者应该与中小型房屋中容纳的人员有所区别,很可能是尚未婚配或临时不能和配偶同居的成年男性。

图2-7 陕西省西安临潼县姜寨遗址仰韶文化聚落平面图

姜寨的各个建筑组团的规模不同,作为建筑组团主体建筑的大房子间有较大的尺寸差异,F103、F53、F74、F47在尺寸上大于其周边的房屋,显示出组团的主导性,只有F1大于聚落中所有其他房屋,显示出聚落的主导性。也就是说,建筑组团的大房子之间是有层级区别的,所谓“大”也是一个相对的概念,在一定层级中,大于周边其他建筑的房屋,就可以称作大房子。至于 “大房子”的用途,曾有过不少讨论。20世纪80年代初,汪宁生结合民族学资料,提出了“大房子”是氏族公共集会的会堂,是举行宗教仪式的场所的观点。17稍后,严文明在对姜寨仰韶文化遗址的研究中,也表达了“大房子”是举行节日庆祝、宗教仪式以及集会议事的场所的看法。18

近年,陈星灿结合台湾的民族学资料对仰韶文化庙底沟期大房子的功能做了更为细致的研究。他观察到,台湾土著不论是行母系还是行父系,部族都建有用于男子集会的“大房子”。这些“大房子”不仅是未婚男子夜宿的地方,更是部落举行集会、祭祀等活动的地方,是一定人群政治、宗教活动的中心。重要的祭祀大都在“大房子”里或以“大房子”为依托举行。相关祭仪有部落繁荣祭、五谷祭、除祓祭、祖先祭、粟收获祭以及最重要的成年礼。在祭仪活动过程中,部落成员会在从属于大房子的广场上,狂歌曼舞,夜以继日。不仅如此,“大房子”也是部落少年的教育中心,其中包括“公民”的教育和军事训练,前者教授部落历史、传统和礼俗,后者包括胆量、抛石、弓矢、战术、跑步等训练。陈星灿根据这样的民族志材料推断,庙底沟期的大房子的功能当是部族进行节庆活动、祭祀活动和集会教育等集体活动的场所。19考虑到文化的延续性和诸多的祭祀活动都是在大房子里或以大房子为依托举行,应该可以把姜寨遗址建筑组团中的大房子视为对聚落或建筑组团开放的、具有很强公共性的“通神节点”。

有了中型房子可以视为“尊长之处”而大房子可以视为“通神节点”的知识基础,再回过头来观察姜寨遗址的各个建筑组团,似乎就能看出一些以前不曾发现的东西,那就是:大房子附近的中型房屋,并不是简单地簇拥着大房子安排,而是分布在其右前方。如果大房子是坐北朝南的话,这些中型房屋就是分布在其西南方。中型房屋和大房子之间,即“尊长之处”与“通神节点”之间构成了西南、东北的照应。在姜寨原始聚落的建筑组团构成上,我们看到了同时期半穴居建筑室内主导空间关系的翻版。

应该是为了生活方便,小型房屋的安排多随中型房屋。所以,最终我们在姜寨仰韶文化聚落遗址上看到的是中、小型房屋多处于大房子右侧或右前方的格局。这种建筑组团形成的方式,深刻地显示出祭祀活动在当时聚落生活组织上的特殊地位。

无论什么时候,建筑的营造都是要花费大量社会资源的活动。建筑体量越大,花费的社会资源越多。人们愿意为某类建筑投入更多的资源,说明对它更为重视,这就意味着“大”房子的社会地位一般会较高。从已知的资料看,最早的用于居住的竖穴平面形状多趋向于圆形,之所以如此,当和圆形的穴坑边缘相对稳定不易坍塌有关,且同样的周长,圆形可以覆盖的面积最大。随着时间的推移,越来越多的方形平面半穴建筑出现了,方形平面具有更为明确的方向感,因而可以和自然方位以及要求行为有一定约束的礼仪活动更好配合,这就可能形成方形平面规格较高的意识。在半坡和姜寨遗址上,已有研究中被明确为大房子的建筑均为方形,最大的房屋F1也是方形,这应该表明方形平面在当时是较为高级的做法,或圆形平面在等级上逊于方形平面。除了用于人类居住的半穴居建筑,在当时的聚落遗址中,还存在着垃圾坑、贮藏坑和用于祭祀的坑穴,观察这些坑穴,可以明确看到,垃圾坑的形状往往比较随意,而祭祀坑则往往比较规整。20对于不同坑穴的处理,应该表明,那些平面形状难以归纳的坑穴,在等级上又逊于圆形平面。此外,半坡和姜寨的最大建筑都是正方向布置的,建筑的正方向布置提示围绕其活动的人与自然方位的关系,使人们更容易辨别自己的具体位置和朝向,形成和自然运行呼应的感受,这应该是某些仪式活动特别希望的。正是这种优势,应该使人们乐于把那些与仪式活动相关的建筑正方向布置,甚至正方向布置是建筑规格较高的表示。

考虑到“大”“方整”和“正向布置”可能蕴含的意义,在把姜寨遗址的建筑组团定义为由大房子和其右前方的其他建筑构成的条件下,姜寨聚落的组织结构似乎还可以作进一步的讨论。

具体地说,除了原来确定的F1、F103、F53、F74和F47为大房子以外,还有一些建筑应该是大房子,即一定建筑组团的主体建筑或通神节点。首先是编号为F36的建筑。该建筑平面为方形,坐西朝东的正方向布置。在位置上,其远离其他大房子,却几乎与姜寨遗址上最大的建筑F1正面相对,与F1共同构造出一条横贯广场的东西轴线,这条轴线并不严格,却有助于提升F36的地位。在F36的右手和右前方,确实存在与其密切相关、聚为一团的较小建筑,加上其位于F53的左后方,使其很难被归入F53主导的建筑组团。因此,可以认为F36是一个相对独立的建筑组团的主导者。其次是位于大房子F1以北偏东的F17,该建筑的平面为方形,其正门的右前方也存在一系列与其关系密切且聚为一团的较小房屋,考虑到F17及相关的房屋与F1为首的建筑群组之间某种程度的空间疏离,似也可以认为,这里也存在着一个相对独立的建筑组团。不过,F17自身的面积较小,且其右前方缺乏方形平面的建筑,这似乎是说,该组团等级较低,对F1为首的组团有较多的依赖性。另外,在F47北边的F54,其平面虽为圆形,但与其周边的其他建筑相比,尺寸明显较大,在其前方及右前方存在一系列面积较小的方形建筑,正是这些方形建筑的存在,表明了F54不同一般,以其与F47相对疏离的情况看,这一部分也可以视为从属于以F47为首之建筑组团的次级组团。这样,以F54和F17为首的建筑组团,因其远离中央广场,主导建筑规模较小或平面等级较低,且和以F47、F1为首的建筑组团在空间上相对靠近,可以将其定义为半独立建筑组团(图2-8)。

这8个建筑组团大致围绕着一片空地基本连续的安排,造成了一个相对确定的空间界面,从而使原本的空地成为广场。这个广场无疑是全聚落的公共空间。因为形成广场界面的房子和建筑组团大小不一,它们与广场间的距离也有差异,所以,这些房子和建筑组团对于广场的影响也有所不同。对应于不同大房子的人群在广场上活动时,尤其可以明白地体会到自己所在组团在整个聚落中的地位。

图2-8 陕西省西安临潼姜寨遗址仰韶文化聚落遗址组团分析图(https://www.xing528.com)

种种情况表明,在姜寨,虽然还较为粗糙,人们已经在整体聚落构成上通过对建筑尺寸、建筑形状、大房子的定位、组团与中心广场的关系、组团的规模大小等的控制,促成了一个中心明晰的多层级的秩序整体的形成。也就是说,在中国传统社会中长期存在的建筑等级制度和某种聚落秩序形成规则在此已经粗备。这里的秩序形成不仅依靠建筑制作、群体规模,并且还依靠空间组织。多种控制手段的参与,显示出当时社会生活组织和空间感受之间的细致对应,仰韶时期的聚落营造实践,已经显示出中国人特别关注室外空间层级细致叠加的建筑艺术实践路径。

注释

1 杨鸿勋:《中国古代居住图典》,云南人民出版社,2007年,第47页。

2 严文明:《仰韶文化研究》,文物出版社,1989年,第221页。

3 徐朝华:《尔雅今注》,南开大学出版社,1994年,第166页。

4 [东汉] 郑玄注,[唐] 贾公彦疏:《仪礼注疏》,北京大学出版社,2000年,第903页。

5 蒋志丹、王鲁民:《“屋漏”考释》,《南方建筑》2012年第1期。

6 严文明:《仰韶文化研究》,第185页。

7 徐朝华:《尔雅今注》,第166页。

8 杨鸿勋:《建筑考古学论文集》,文物出版社,1987年,第33页。

9 [南唐] 徐锴:《说文解字系传》,中华书局,1987年,第229页。

10 [东汉] 郑玄注,[唐] 孔颖达疏:《礼记正义》,北京大学出版社,2000年,第604页。

11 朱芳圃:《殷周文字释丛》,中华书局,1962年,第38-39页。

12 笔者1987年赴苗族居聚区调查时亲见。

13 [西汉] 司马迁:《史记》,中华书局,1959年,第1297页。

14 杨鸿勋:《宫殿考古通论》,紫禁城出版社,2001年,第11页。

15 西安半坡博物馆、陕西省考古研究所、临潼县博物馆:《姜寨》,文物出版社,1988年,第15页。

16 严文明:《仰韶文化研究》,第221页。

17 汪宁生:《中国考古发现中的“大房子”》,《中国考古学报》1983年第3期。

18 严文明:《仰韶文化研究》,第173页。

19 陈星灿:《庙底沟期仰韶文化“大房子”功能浅论》,《考古学研究(9):庆祝严文明先生八十寿辰论文集》,文物出版社,2012年。

20 拓古、问鼎:《对灰坑的讨论》,《江汉考古》1995年第3期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。