高水平建筑师一般都拥有丰富的结构专业的实用知识与经验。

扫描进入建识网

表2-8 结构涉及的规范条款

续表

图2-62 丰富的景观形成优质建筑场地

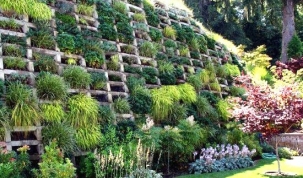

图2-63 稳定的土坡坡顶(脚)是建筑物所需的安全环境

图2-64 地勘是整个项目和建筑设计的前置条件

图2-65 建筑物必须选择在抗震安全地带

图2-66 地基沉降造成建筑物的开裂

图2-67 建筑物常见的三缝合一

图2-68 常见不得已高成本处理的边坡是保证建筑物安全的必要手段

图2-69 地基施工质量是造成建筑物倒塌的原因

图2-70 消防车荷载是总平面成本的主要因素之一

图2-71 建筑高度是建筑物在总平面的要素之一

规范原文摘录

1 统标6.10.5

变形缝包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝等,其设置应符合下列规定:

1 变形缝应按设缝的性质和条件设计,使其在产生位移或变形时不受阻,且不破坏建筑物;

2 根据建筑使用要求,变形缝应分别采取防水、防火、保温、隔声、防老化、防腐蚀、防虫害和防脱落等构造措施;

3 变形缝不应穿过厕所、卫生间、盥洗室和浴室等用水的房间,也不应穿过配电间等严禁有漏水的房间。

2 住建6.1.3

住宅结构设计应取得合格的岩土工程勘察文件。对不利地段,应提出避开要求或采取有效措施;严禁在抗震危险地段建造住宅建筑。

3 住建6.3.1

住宅应根据岩土工程勘察文件,综合考虑主体结构类型、地域特点、抗震设防烈度和施工条件等因素,进行地基基础设计。

4 竖设4.0.7

高度大于2 m 的挡土墙和护坡,其上缘与建筑物的水平净距不应小于3 m,下缘与建筑物的水平净距不应小于2 m;高度大于3 m 的挡土墙与建筑物的水平净距还应满足日照标准要求。

5 地基3.0.4

地基基础设计前应进行岩土工程勘察,并应符合下列规定:

1 岩土工程勘察报告应提供下列资料:

1)有无影响建筑场地稳定性的不良地质作用,评价其危害程度;

2)建筑物范围内的地层结构及其均匀性,各岩土层的物理力学性质指标,以及对建筑材料的腐蚀性;

3)地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律,以及对建筑材料的腐蚀性;

4)在抗震设防区应划分场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别;

5)对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理、技术先进的设计方案建议;提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议;

6)当工程需要时,尚应提供:深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周边环境的影响;基坑施工降水的有关技术参数及地下水控制方法的建议;用于计算地下水浮力的设防水位。

2 地基评价宜采用钻探取样、室内土工试验、触探,并结合其他原位测试方法进行。设计等级为甲级的建筑物应提供载荷试验指标、抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料;设计等级为乙级的建筑物应提供抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料;设计等级为丙级的建筑物应提供触探及必要的钻探和土工试验资料;

3 建筑物地基均应进行施工验槽。当地基条件与原勘察报告不符时,应进行施工勘察。

6 地基5.4.2

位于稳定土坡坡顶上的建筑,应符合下列规定:

1 对于条形基础或矩形基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3 m 时,其基础底面外边线至坡顶的水平距离(图5.4.2)应符合下式要求,且不得小于2.5 m;

2 当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式(5.4.2-1)、式(5.4.2-2) 的要求时,可根据基底平均压力按式(5.4.1)确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深;

3 当边坡坡角大于45°、坡高大于8 m 时,尚应按式(5.4.1)验算坡体稳定性。

图5.4.5 基础面外边缘线至坡顶的水平距离示意

7 地基6.1.4

山区建设中,应充分利用和保护天然排水系统和山地植被。当必须改变排水系统时,应在易于导流或拦截的部位将水引出场外。在受山洪影响的地段,应采取相应的排洪措施。

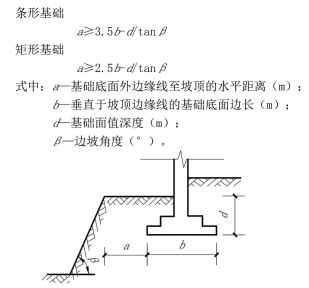

8 地基7.3.2

当建筑物设置沉降缝时,应符合下列规定:

1 建筑物的下列部位,宜设置沉降缝:

1)建筑平面的转折部位;

2)高度差异或荷载差异处;

3)长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位;

4)地基土的压缩性有显著差异处;

5)建筑结构或基础类型不同处;

6)分期建造房屋的交界处。

2 沉降缝应有足够的宽度,沉降缝宽度可按表7.3.2 选用。

表7.3.2 房屋沉降缝的宽度

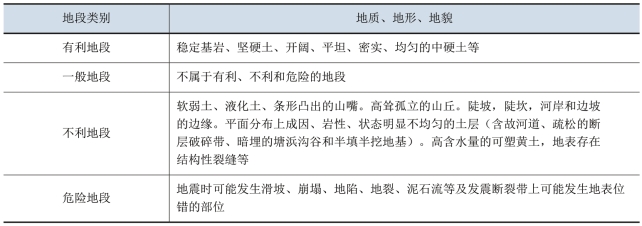

9 抗规3.3.1

选择建筑场地时,应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。

10 抗规4.1.1

选择建筑场地时,应按表4.1.1 划分对建筑抗震有利、一般、不利和危险的地段。

表4.1.1 有利、一般、不利和危险地段的划分

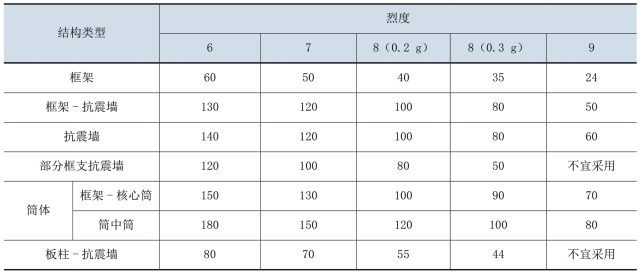

11 抗规6.1.1

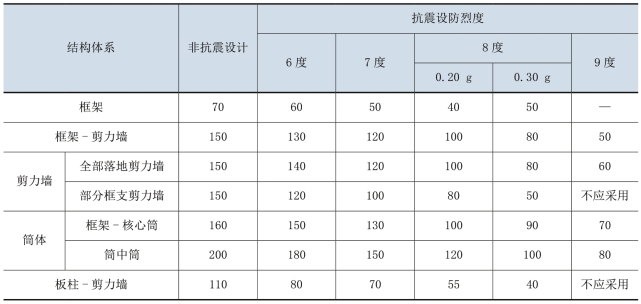

本章适用的现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度应符合表6.1.1 的要求。平面和竖向均不规则的结构,适用的最大高度宜适当降低。

注:本章“抗震墙”指结构抗侧力体系中的钢筋混凝土剪力墙,不包括只承担重力荷载的混凝土墙。

表6.1.1 现浇钢筋混凝土房屋使用的最大高度(m)

注:(1)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);

(2)框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;

(3)部分框支抗震墙结构指首层或底部两层为框支层的结构,不包括仅个别框支墙的情况;

(4)表中框架,不包括异形柱框架;

(5)板柱-抗震墙结构指板柱、框架和抗震墙组成抗侧力体系的结构;

(6)乙类建筑可按本地区抗震设防烈度确定其适用的最大高度;

(7)超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。

12 抗规6.1.4

钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定:

1 防震缝宽度应分别符合下列要求:

1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15 m 时不应小于100 mm;高度超过15 m 时,6 度、7 度、8 度和9 度分别每增加高度5 m、4 m、3 m 和2 m,宜加宽20 mm;(https://www.xing528.com)

2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100 mm;

3)防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。

2 8、9 度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,并可根据需要在缝两侧沿房屋全高各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙。抗撞墙的布置宜避免加大扭转效应,其长度可不大于1/2 层高,抗震等级可同框架结构;框架构件的内力应按设置和不设置抗撞墙两种计算模型的不利情况取值。

13 抗规7.1.7

多层砌体房屋的建筑布置和结构体系,应符合下列要求:

1 应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系;

2 纵横向砌体抗震墙的布置应符合下列要求:

1)宜均匀对称,沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;且纵横向墙体的数量不宜相差过大;

2)平面轮廓凹凸尺寸,不应超过典型尺寸的50%;当超过典型尺寸的25%时,房屋转角处应采取加强措施;

3)楼板局部大洞口的尺寸不宜超过楼板宽度的30%,且不应在墙体两侧同时开洞;

4)房屋错层的楼板高差超过500 mm 时,应按两层计算;错层部位的墙体应采取加强措施;

5)同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀;在满足本规范第7.1.6 条要求的前提下,墙面洞口的立面面积,6、7 度时不宜大于墙面总面积的55%,8、9 度时不宜大于50%;

6)在房屋宽度方向的中部应设置内纵墙,其累计长度不宜小于房屋总长度的60%(高宽比大于4 的墙段不计入)。

3 房屋有下列情况之一宜设置防震缝,缝两侧均应设置墙体,缝宽应根据烈度和房屋高度确定,可采用70 ~100 mm:

1)房屋立面高差在6 m 以上;

2)房屋有错层,且楼板高差大于层高的1/4;

3)各部分结构刚度、质量截然不同。

4 楼梯间不宜设置在房屋的尽端或转角处;

5 不应在房屋转角处设置转角窗;

6 横墙较少、跨度较大的房屋,宜采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖。

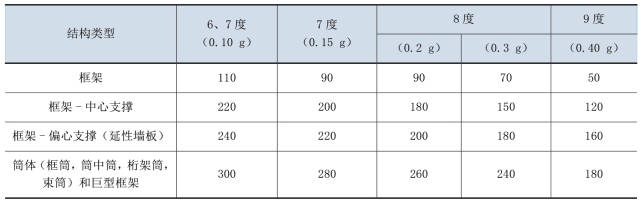

14 抗规8.1.1

本章适用的钢结构民用房屋的结构类型和最大高度应符合表8.1.1 的规定。平面和竖向均不规则的钢结构,适用的最大高度宜适当降低。

注:1 钢支撑-混凝土框架和钢框架-混凝土筒体结构的抗震设计,应符合本规范附录G 的规定;

2 多层钢结构厂房的抗震设计,应符合本规范附录H 第H.2 节的规定。

表8.1.1 钢结构房屋使用的最大高度(m)

注:(1)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分);

(2)超过表内高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施;

(3)表内的筒体不包括混凝土筒。

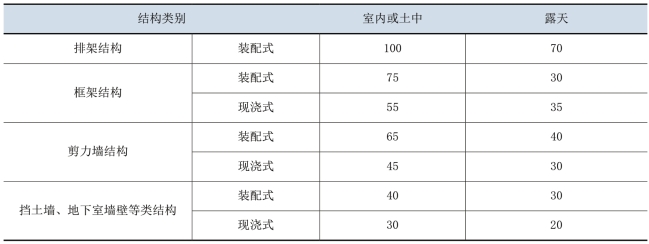

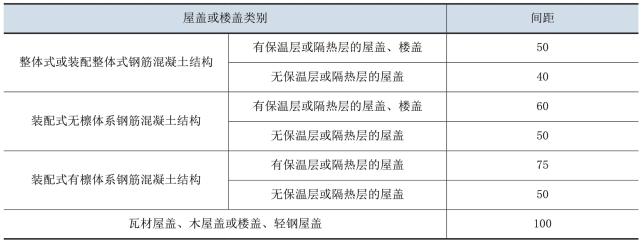

15 混规8.1.1

钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表8.1.1 确定。

表8.1.1 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(m)

注:(1)装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值;

(2)框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;

(3)当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;

(4)现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12 m。

16 高规2.1.2

自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。

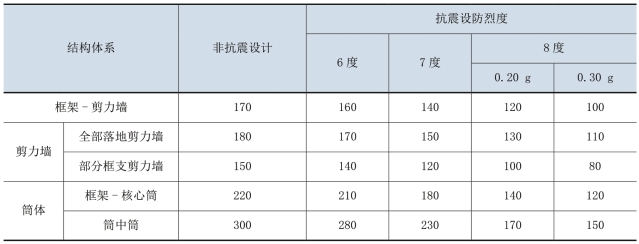

17 高规3.3.1

钢筋混凝土高层建筑结构的最大适用高度应区分为A 级和B 级。A 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-1 的规定,B 级高度钢筋混凝土乙类和丙类高层建筑的最大适用高度应符合表3.3.1-2 的规定。

平面和竖向均不规则的高层建筑结构,其最大适用高度宜适当降低。

表3.3.1-1 A 级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m)

注:(1)表中框架不含异形柱框架;

(2)部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构;

(3)甲类建筑,6、7、8 度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求,9 度时应专门研究;

(4)架结构、板柱-剪力墙结构以及9 度抗震设防的表列其他结构,当房屋高度超过本表数值时,结构设计应有可靠依据,并采取有效的加强措施。

表3.3.1-2 B 级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m)

注:(1)部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构;

(2)甲类建筑,6、7 度时宜按本地区设防烈度提高一度后符合本表的要求,8 度时应专门研究;

(3)当房屋高度超过表中数值时,结构设计应有可靠依据,并采取有效的加强措施。

18 高规3.4.10

设置防震缝时,应符合下列规定:

1 防震缝宽度应符合下列规定:

1)框架结构房屋,高度不超过15 m 时不应小于100 mm;超过15 m 时,6 度、7 度、8 度和9 度分别每增加高度5 m、4 m、3 m 和2 m,宜加宽20 mm;

2)框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的70%,剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的50%,且二者均不宜小于100 mm。

2 防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;

3 防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定;

4 8、9 度抗震设计的框架结构房屋,防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,并可根据需要沿房屋全高在缝两侧各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙;

5 当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度;

6 防震缝宜沿房屋全高设置,地下室、基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接;

7 结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝,否则应采取可靠措施。

19 高规3.4.12

高层建筑结构伸缩缝的最大间距宜符合表3.4.12 的规定。

表3.4.12 伸缩缝的最大间距

注:(1)框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;

(2)当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时。伸缩缝间距应适当减小;

(3)位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构、伸缩缝的间距宜适当减小。

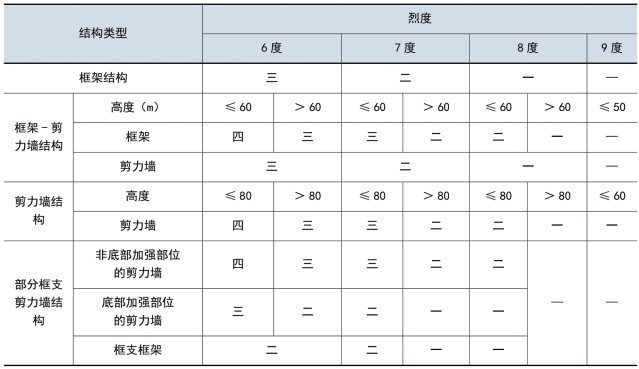

20 高规3.9.3

抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据抗震设防分类、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A 级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.9.3 确定。当本地区的设防烈度为9 度时,A 级高度乙类建筑的抗震等级应按特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。

注:本规程“特一级和一、二、三、四级”即“抗震等级为特一级和一、二、三、四级”的简称。

表3.9.3 A 级高度的高层建筑结构抗震等级

注:(1)接近或等于高度分界时,应结合房屋不规则程度及场地、地基条件适当确定抗震等级;

(2)底部带转换层的筒体结构,其转换框架的抗震等级应按表中部分框支剪力墙结构的规定采用;

(3)当框架-核心筒结构的高度不超过60 m 时,其抗震等级应允许按框架-剪力墙结构采用。

21 高规10.6.3

抗震设计时,多塔楼高层建筑结构应符合下列规定:

1 各塔楼的层数、平面和刚度宜接近;塔楼对底盘宜对称布置;上部塔楼结构的综合质心与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%;

2 转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内;

3 塔楼中与裙房相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配筋率宜适当提高,剪力墙宜按本规程第7.2.15 条的规定设置约束边缘构件,柱箍筋宜在裙楼屋面上、下层的范围内全高加密;当塔楼结构相对于底盘结构偏心收进时,应加强底盘周边竖向构件的配筋构造措施;

4 大底盘多塔楼结构,可按本规程第5.1.14 条规定的整体和分塔楼计算模型分别验算整体结构和各塔楼结构扭转为主的第一周期与平动为主的第一周期的比值,并应符合本规程第3.4.5 条的有关要求。

22 砌规6.5.1

在正常使用条件下,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大处。伸缩缝的间距可按表6.5.1 采用。

表6.5.1 砌体房屋伸缩缝的最大间距(m)

注:(1)对烧结普通砖、烧结多孔砖、配筋砌块砌体房屋,取表中数值;对石砌体、蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖、混凝土砌块、混凝土普通砖和混凝土多孔砖房屋,取表中数值乘以0.8 的系数,当墙体有可靠外保温措施时,其间距可取表中数值;

(2)在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用;

(3)层高大于5 m 的烧结普通砖、烧结多孔砖,配筋砌块砌体结构单层房屋,其伸缩缝间距可按表中数值乘以1.3;

(4)温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距,应按表中数值予以适当减小;

(5)墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合,缝宽度应满足各种变形缝的变形要求;在进行立面处理时,必须保证缝隙的变形作用。

23 边坡3.1.5

规模大、破坏后果很严重、难以处理的滑坡、危岩、泥石流及断层破碎带地区,不应修筑建筑边坡。

24 荷规5.1.1(节选)

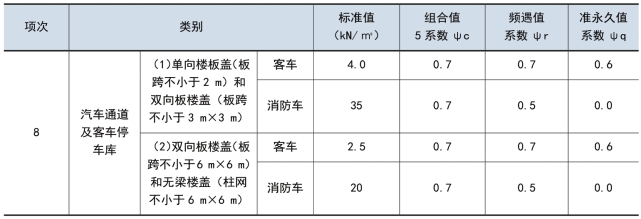

民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数的取值,不应小于表5.1.1 的规定。

表5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数

注:(1)本表所给各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载较大、情况特殊或有专门要求时,应按实际情况采用;

(3)第8 项中的客车活荷载仅适用于停放载人少于9 人的客车;消防车活荷载适用于满载总重为300 kN 的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载;

(4)第8 项消防车活荷载,当双向板楼盖板跨介于3 m×3 ~6 m×6 m 之间时,应按跨度线性插值确定。

![]()

建识网 www.archknow.com 有与本小节相关的数据统计表和实战经验等实用资源。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。