1894年中日甲午海战失利后,由新兴资产阶级为代表的维新派提出了“以政学为主义,以艺学为附庸”的全面取法西方的思想,主张不仅要学习西文、西艺,还要学习西方的政体制度。1895 年创办的天津中西学堂、1896年创办的上海南洋公学、1898年创办的京师大学堂,这三所中国最早具有现代意义的大学就是在这样的背景下建立的。特别是1898年京师大学堂的建立,标志着中国近代大学教育的诞生,也表明中国政府开始尝试导入西方大学的办学模式。

京师大学堂成立于甲午战争后,“以日为师”的时代背景使京师大学堂从成立伊始就显示出鲜明的仿日特征。京师大学堂不仅在规章制度、课程设置等方面模仿日本大学办学模式,甚至“房屋式样、学舍间数,也参考了日本的式样”[13]。

(一) 课程体系的模仿

1898年,京师大学堂成立后,课程设置几乎全部模仿日本,分普通学科和专门学科两类,普通学科为全体学生必修课,专门学科由学生任选其中一或两门。其课程内容有以下方面。

普通科:经学、理学、中外掌故学、诸子学、初级算学、初级格致学、初级地理学、文学、体操学。另设英、法、俄、德、日五种外语,20岁以下学生任选一种。后将理学并入经学,诸子学内容并入有关各门。同时,每门下再立子目,学生根据能力决定学习内容的多寡。

专门学:高等算学、高等格致学、高等政治学 (法律学归此门)、高等地理学(测绘学归此门)、农学、矿学、工程学、商学、兵学、卫生学 (医学归此门)。后裁兵学一门。[14]

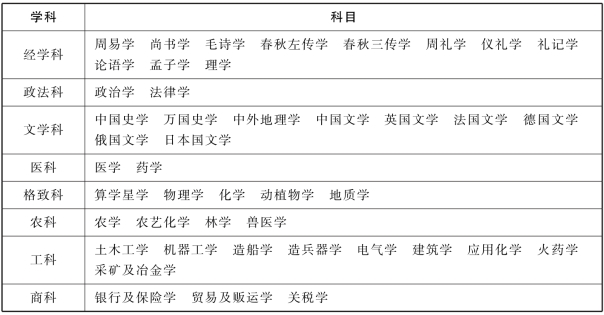

1902年,清政府任命张百熙为京师大学堂管学大臣。张百熙到任后,开始着手按照日本大学模式规划设置京师大学堂的专业。京师大学堂设立预科和本科,由于当时办学条件以及学生生源所限,大学堂只能从预科着手,在预科基础上为分科做准备。预科分为两科:政科和艺科,经史、政治、法律、通商、理财等隶属于政科,声、光、化、电、农、工、商、算等隶属于艺科。预科修业年限为三年,三年毕业后可升入本科。除预科外,根据当时人才短缺的状况,另设速成科。速成科内分两门:一曰仕学馆,凡京官五品以下,八品以上,以及外官候选,暨因事留京者,道员以下,教职以上,皆准应考,入馆学习;一曰师范馆,凡举贡生监等皆准应考,入内肄业。速成科两馆学生均三年毕业,合格者充任官吏或教习,并给以比原来高一级的科举功名。[15]在预科基础上,京师大学堂正式设立分科大学。分科设置基本接近于日本的帝国大学,在大学堂下设分科大学,每个分科大学下另设若干门,共分为经学科、政法科、文学科、医科、格致科、农科、工科、商科8个学科45门(表2-1)。

表2-1 1904年《奏定大学堂章程》分科方案[16]

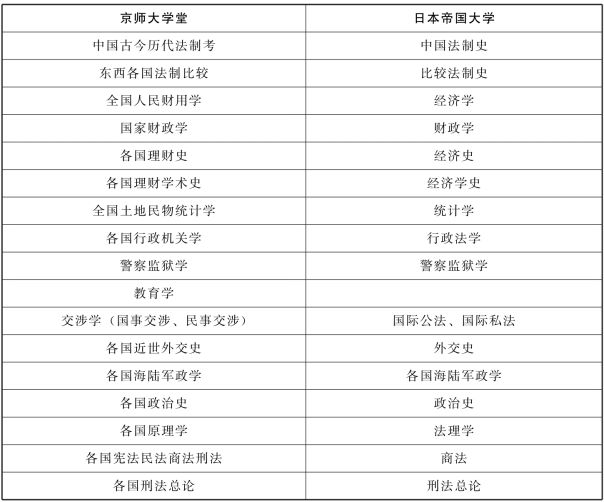

对比京师大学堂政治学科与日本帝国大学政治学科的课程(表2-2),我们可以发现,除了在课程名称表述上有些许差异外,京师大学堂几乎完全效法日本帝国大学的课程设置。这样的分科大学方案以及课程设置一直延续到清末。

表2-2 京师大学堂政治学门与日本帝国大学政治学科课程之比较[17]

续表

(二) 教学内容的移植(https://www.xing528.com)

京师大学堂成立之初,教科书的编写成为十分紧迫的问题,除了经学、文字训诂、辞章等中国传统教学内容外,几乎所有自然科学、应用科学、社会科学等课程教材都亟待编订。由于京师大学堂的专业划分与课程体系几乎全部模仿日本,为解燃眉之急,基本采用日本大学教材以满足教学需要。考察1902年京师大学堂重建后使用的教科书,我们可以发现,这些教科书或直接由日本学者编写,或由京师大学堂的日本教员于欧洲采购所得,“直到辛亥革命前,清末中等以上各级各类学堂的教材大都译自日文或由日文重译”[18]。

1902年5月,京师大学堂在上海成立上海译书分局,主要从事京师大学堂教科书的采买和编译工作。之所以选址上海,是因为上海为西学汇集之地,便于西方书籍的引进。上海译书分局成立后,“即向日本次第购到应译书籍若干,当经发人包译,兼延分校随时校阅。现计发译书籍,除已译成之日本鹰村太郎之《东西洋伦理学史》,穗积八束之《国民教育爱国心》,佐藤传藏之《中学矿物学教科书》,藤代桢辅之《垤氏实践教育学》,清水直义之《实验教育行政法》内职员儿童篇、立法司法外政篇外,尚有小林歌吉之《教育行政法》,大濑甚太郎、杉木富槌之 《儿童教育法》,育成会之 《欧米教育观》,泽柳政太郎、立法铣三郎之 《格氏特殊教育学》,小山左文二之《教授法各论》,寺田勇吉之 《学校改良论》,谷本富之 《新体欧洲教育史要》,江口高邦之《独逸教授法》,清水直义之《实验教育行政法》内泛论设备篇各种”[19]。

除却译书分局从事京师大学堂教科书翻译工作外,在京师大学堂的日本教员以及陆续回国的留学生也加入了教科书的采买和编译工作。1900年后,留日学生中陆续出现了一批翻译团体,他们为了满足国内办学的需要,编译了大量的日本教科书。例如,成立于1900年的译书汇编社,创办了 《译书汇编》月刊,该刊是留日学生最早创办的一种刊物,内容偏重社会科学,译作多辑为单行本发行,许多是日本当时的大学教材,如 《国家学原理》(高田早苗著,嵇镜译)、《国学法》(岩崎昌、中村孝著,章宗泽译)、《文明之概论》(福泽谕吉著)等。[20]上海支那翻译会社于1902年编辑出版 《翻译世界》,大量翻译日本早稻田大学的各科讲义,如哲学、社会学、社会主义、宗教、政治学、法律、经济学和教育史等,这些讲义陆续成为国内大学的教材。1903年,京师大学堂刊印《暂定各学堂应用书目》,《欧罗巴通史》《物理学》《世界地理学》 《经济学教科书》等都是直接翻译日本大学使用的教材。来华任教的日本教习也参与了京师大学堂教科书的编写工作,如京师大学堂日本教习服部宇之吉编写了《心理学讲义》《万国史讲义》,杉荣三郎编撰了《经济学讲义》《经济学各论讲义》等。

据学者张运君统计,京师大学堂从1898年到1911年翻译、出版的西方教科书共60余部100多册,购买的西方教科书为2000余部6000余册。在京师大学堂翻译的60 多本教科书中,属于自然科学的有23 本 (约占36%),社会科学和人文类有40本 (约占62%),而属于应用科学的只有1本。其中,教育方面的书籍有20本 (约占38%),也就是说,在大学堂翻译的社会类和人文类的著作中有一半多是介绍教育理论和教育方法的。从1903年到1905年,京师大学堂购买的西方教科书,总数为574部1072本,其中社会科学和人文类421部,约占总数的73%,自然科学、应用科学类153部,约占总数的27%。[21]在国别的选择上,京师大学堂引进的教科书以日本书为主。据统计,从1896年到1911年,中国译自日本的书共958种,其中社会科学类有366种,约占38%,世界史地类译书175种,约占18%,应用科学和自然科学类近百种。京师大学堂所引进的西方教科书,除了少量是直接购自英、德、法、俄外,其余几乎都与日本有关或由京师大学堂教习从日本购买,或由驻日使臣采买,有些教科书原作者虽不是日本人,但是经由日本人翻译过来。京师大学堂译学馆所藏书目中,甲柜有127部993本书,除了8部36本是中国书籍外,其余的119部957本全部是日本教科书。其余乙、丙、丁、戊四个柜子的书目也是一样,除少数中国教科书外,其余都是译自日本或是购自日本的教科书。[22]

教学内容的国际化是高等教育国际化的重要组成因素,京师大学堂通过大量编译、翻印日本教科书,促使西方教学内容在中国近代高等教育中的传播,加快了由传统的以经学为主的儒学开始向西方近代高等教育内容的转化,为近代西方知识系统的构建奠定了基础。

除了学科设置、课程安排、教学内容外,京师大学堂在教学组织形式、管理体制、教学方法等方面也处处以日本大学为蓝本,体现出浓烈的日本底色。

(三) 大量聘任日本教习

京师大学堂成立后,师资匮乏的局面严重阻碍了学堂的发展。由于国内缺少通晓西学的高等教育人才,因此,聘请外国教习来华任教成为京师大学堂解决师资问题的主要途径。

京师大学堂在1898年成立之时,曾聘请了美国传教士丁韪良为总教习。1902年,京师大学堂恢复办学后,因为西方教习要求补偿薪金事件,新任管学大臣张百熙辞退了丁韪良等西方教习,转而聘请了日本大学的教授来华授课。东京帝国大学文科大学助教授服部宇之吉出任师范馆正教习,京都帝国大学法科大学教授严谷孙藏担任仕学馆、进士馆正教习。服部宇之吉还招聘了一些日本教习:太天达人任速成科副教习,讲授数学、物理和化学等课程;杉荣三郎任速成科副教习,在仕学馆教授数学和物理课程;氏家谦曹任数学、物理和日语教习;矢部吉祯任植物学和日语教习;西村熊二任化学和日语教习;桑野久任担任动物学和日语教习。[23]

来华任教的日本教习均经过严格的遴选,在日本皆获得学士及以上学位,具有较高的教学科研水平。他们不仅致力于科学课程的讲授,还经常带领学生进行实地练习。当时 《时报》刊登过这样的消息:1905年5月,26名学生在2名日本教习和2名中国教习带领下,前往山东烟台进行为期1周的动植物野地实习,采集鱼类及海草标本。师范馆学生则在教习的日本助手指导下,自制各种动物标本,以节省购置费用。这种教学与实践紧密结合的教学方法,对学生掌握基础知识和提高应用技术极为有益。

此外,这些日本教习还为大学分科筹议规划,审定学科设置和编写讲义,参与京师大学堂的办学规划、采购设备和行政管理等工作。例如,京师大学堂聘请的服部宇之吉在讲授心理学、伦理学等课程的同时,协助张百熙规划管理师范教育。据服部宇之吉回忆:“我上任后,每天早早出勤,为京师大学堂师范和仕学两馆制定课程和规则;准备教室、实验室、宿舍等,购买机械、图书;还筹划师范馆入学考试的手续,到十月底终于得以开馆。”[24]诚如服部宇之吉所言,在京师大学堂师范馆的创建及早期运行过程中,他参与了学堂的招生、课程规划、设备采买等工作,对京师大学堂师范馆的早期运行做出了贡献。

京师大学堂聘请的日本教习在京师大学堂的早期发展中发挥了很大作用,是京师大学堂师法日本的主要途径。1908 年,日本教习聘期届满,京师大学堂向朝廷上奏请赏折,称:

奏为京师大学堂法政学堂日本教员五年期满,拟请赏给宝星,以示鼓励,恭折仰祈圣鉴事。窃准京师大学堂总监督咨称,本学堂正教员、日本文学博士服部宇之吉,授课勤劬,成材甚众。来堂业已五年,仕学师范两馆毕业学生共计一百零四人,洵属异常出力,咨明奏请赏给宝星……查外务部奏定宝星章程,各学堂教习给与三等第一宝星。兹查服部宇之吉、严谷孙藏二员原订合同载明充正教员,与外务部定章仅称教习者稍有区别。且该二员经前管理大臣延聘来华,正值师范、仕学两馆甫经开办,当时筹议规制审定学科,该员等多所赞助较之各学堂正教员专授学科者尤为勤劳卓著……今服部宇之吉、严谷孙藏二员与冈田朝太郎情事相类,拟请天恩俯准奖给二等奖第二宝星,以示优异。[25]

这份奏折很快得到了清廷的批准,日本教习在京师大学堂中的教育教学工作得到了一致认可。1908年后,日本教习在合同期满后陆续离开京师大学堂。这些日本教习的工作陆续由京师大学堂派遣的留学生接任。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。