“现代雕塑艺术”是指罗丹、马约尔等之后的西方雕塑艺术,雕塑家们企图摆脱古典雕塑的束缚,追求新观念和新价值,并采用新的表现形式,这种雕塑流派,雕塑界统称现代派。现代派雕塑艺术家们远离理性,接近感性,不再摹仿自然,开始“脱离自然”“安排自然”“表现自然”“解剖自然”“感受自然”,把自己融化到自然中去。而这其中起着承前启后、继往开来作用的标志性人物便是法国雕塑家罗丹。

奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin)1840年11月12日出生于巴黎一个贫穷的基督教徒家庭,父亲是一名警务信使,母亲是一介平民。罗丹从小喜爱美术,14岁随荷拉斯·勒考克学画,后又随巴耶学雕塑,并当过加里埃·贝勒斯的助手,赴比利时布鲁塞尔创作装饰雕塑5年。1875年游意大利,深受米开朗基罗作品的启发,从而确立了现实主义的创作手法。代表作《青铜时代》《思想者》《雨果》《加莱义民》和《巴尔扎克》都表现了大胆的创新和突破,曾因此受到法国学院派的抨击。包含着186件雕塑的《地狱之门》的设计,即因当时官方阻挠而未能按计划实现,只完成《思想者》《吻》《夏娃》等部分作品。今天看来,罗丹善于用丰富多样的绘画性手法塑造出神态生动富有力量的艺术形象,并有理论著作《艺术论》传世。可以说,正是罗丹用他在古典主义时期锻炼得成熟而有力的大手,用他不为传统束缚的创造精神,为新时代打开了现代雕塑的大门。如同诗人但丁在欧洲文学史上的地位、画家乔托在欧洲绘画史上的地位,艺术史上,罗丹被公认为是旧时期(古典主义)的最后一位雕刻家,又是新时期(现代主义)最初一位雕刻家,其创作对欧洲现代雕塑的发展有着较为广泛的影响。

图351 罗丹(1840—1917)

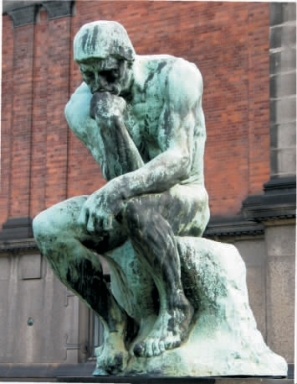

图352 《思想者》,青铜雕塑,198厘米×129.5厘米×134厘米,奥古斯特·罗丹创作于1880年至1900年,现藏巴黎罗丹美术馆。

《思想者》为罗丹的铜雕作品,原本是群雕“地狱之门”横楣上一座主雕像,也是该群雕的代表雕像之一,最初罗丹给这尊雕像命名为《诗人》,意在象征着但丁对于地狱中种种罪恶幽灵的思考。为了这个形象,罗丹倾注了巨大的艺术力量。1888年,《思想者》第一次在哥本哈根展出,尺寸同《地狱之门》的相当(0.72米),名字叫做《诗人》。1889年,这尊以《思想者—诗人》为名的石膏像,在莫奈—罗丹巴黎连展中展出。从此以后,《思想者》成为唯一的名字,在世界各地无数的展览中出现。后来,罗丹以其单独制作出一尊雕像,之后也成为了罗丹著名作品之一。

罗丹以外,此时期雕塑家中较为突出的是他的两个学生马约尔和布德尔,他们三人被誉为欧洲雕刻“三大支柱”。

阿里斯蒂德·马约尔(Maillol Aristide)于1861年12月8日出生在法国东比利牛斯省边境沿海的班雨勒镇,早年在巴黎高等美术学校学画,视力减退后转向雕塑创作。马约尔虽为罗丹的弟子,在老师身上学到许多东西,但绝不亦步亦趋,继承的同时注意创新,最终形成的艺术特色和艺术风格与罗丹拉开了距离。马约尔的作品不诉诸文学情结,也不刻意追求绘画效果,特别注重体积感和厚重感,造型语言洗练、概括,在庄重沉静中表现出一种力度,同时赋予一种抽象的寓言性质和象征意义。在表现对象方面,和罗丹擅长于男性人体雕塑相反,马约尔特别善于塑造女性美,用女人人体来比喻大自然是其雕塑艺术的主要特点,杰作如《地中海》《空气》《河流》《骑自行车的人》均体现了艺术家独特的风格追求。马约尔于1944年9月27日因车祸不幸去世。

图353 马约尔(1861—1944)

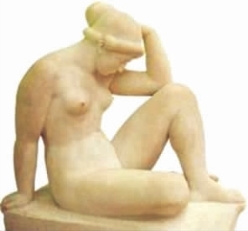

《地中海》是马约尔用女人体来比喻大自然的一系列雕塑作品之一,原名《为树荫花园所做的雕像》,后屡次更名,最终以《地中海》为世所称。作品表现的裸体女子身体健硕,右手支持着身体,左手向前托着低垂的头,神态含蓄而安详,如同坐在地中海的海滩上俯首冥想。此造型显然与罗丹雕塑《思想者》相通或者说受了老师的影响,也许正因为如此,作品一度被称作《思想》或《拉丁思想》。当然,马约尔的创新也是明显的,他在创作中不重视块状肌肉和骨骼生理的力度表现,有意减少了人体身上细小的凹凸面,自然光照上去,明暗起伏很弱,显得肌肤光滑丰腴,充满生机,像地中海一样,虽然表面平静但内里却蕴含了无限的生命和永无休止的律动。

图354 《地中海》,大理石雕像,高117厘米,马约尔作,1902年至1905年,现藏巴黎奥赛博物馆。

埃米尔·安托万·布德尔(Emile Antoine Bourdelle)祖居比利牛斯山东部的丘陵地带,父亲是细木工,母亲出身上层世家。布德尔自小爱好木工技艺,尤擅木雕。15岁时获得市政府资助到图卢兹美术学校学习。8年后考入巴黎国立美术学校,在那里接受了系统的美术教育。然而,充满创新活力的布德尔很快就不喜欢死气沉沉的学院派教学方式,遂决定退学。通过雕塑家达卢引荐,他认识了当时已成著名雕塑大师的罗丹,成为他的学生和助手。不过,随着学业不断精进,和马约尔一样,布德尔和罗丹之间也产生了艺术观念分歧。罗丹追求严格的真实,从真实中激发灵感;布德尔则注重让现实升华,表现一种变形的美。另外,布德尔也注重向经典学习,经常以希腊神话为创作题材,但他不像学院派那样,竭力再现古代雕塑的完美人体造型,而是为今所用,使作品具有现实生活中人的精神和力量,包括人的缺点。代表作有《拉弓的赫拉克勒斯》《阿维尔将军纪念碑》《贝多芬》《舞蹈》等。

图355 布德尔(1869—1929)(https://www.xing528.com)

图356 《拉弓的赫拉克勒斯》,青铜圆雕,250厘米×240厘米,布德尔作,1909年,现藏巴黎奥赛博物馆。

赫拉克勒斯是古希腊一个半人半神的英雄,传说他是主神宙斯和人间女子阿尔克墨涅所生。他因为偶然喝到了天后赫拉的乳汁,所以具有超凡的神力,在人间惩奸除恶,做了许多好事。赫拉克勒斯的弓箭是他无往不胜的武器。布德尔通过拉弓的动作,来展示这位英雄的力量之美。作品呈现在两块巨石上,赫拉克勒斯叉开双脚顶在上面,脚趾因为用力而弯曲,全身肌肉隆起,尤其是手臂和脖子。他一手持弓一手拉弦,整个身体向后用力,弓被拉得弯曲,形成一道优美的弧线,仿佛在向世人展现他无与伦比的力量。他颧骨突兀,双眼圆睁,神情严肃而威严。巨大的弯弓和舒展的四肢,连形体轮廓也像弓箭似的,形成激烈的动感和简洁的构图。需要指出的是,布德尔塑造的赫拉克勒斯并不像古典主义雕塑作品中的英雄那样健美标致,而是像一个实实在在的生活中的人,没有经过任何美化加工。可以说,这就是一座真正的人的力量的纪念碑。

总起来看,在雕塑史上,罗丹、马约尔和布德尔虽被称为欧洲“三大支柱”,但严格说来,他们三人,尤其是罗丹在雕像造型上仍旧以写实为主,手法上与古典主义一脉相承,属于承上启下的过渡性人物。真正在欧洲雕塑界完成由写实性到抽象性演进的应为时间上和他们同时及稍后的布朗库西和摩尔,有评论认为前者对于现代雕刻的影响犹如马蒂斯和毕加索对现代绘画的影响一样。

康斯坦丁·布朗库西(Brancusi Constantin)出生于罗马尼亚奥尔特尼察地区的一个农民家庭,小时候是个牧童,学过传统木雕。1894年至1898年就读于布加勒斯特美术学校。1904年,进入巴黎国立美术学校学习,师从雕塑家安托万·梅西埃。1906年,因作品在巴黎秋季沙龙上受到罗丹的青睐,获聘为罗丹的助手。但一年后他就离开了罗丹的工作室,原因是他不满足已有的写实基础和在一位大师庇护下的既成风格,想要寻求自己的路。次年,布朗库西以简略的造型样式创作了《祈祷者》,为热衷写实的古典雕塑艺术走向现代迈出了第一步。自此一发不可收,创作了一批堪称一流的雕塑作品,受到了毕加索、马蒂斯、杜尚、蒙德里安等前卫艺术家的关注和推崇。艺术史上,布朗库西的作品充满诗意和民族民间艺术的特色,在西方现代雕塑中占有独特的地位,被公认为20世纪最具原创性的重要雕塑家、抽象艺术代表人物之一。代表作有《吻》《沉睡的缪斯》《波嘉尼小姐》《无尽之柱》等。1957年3月16日,布朗库西逝世于巴黎。

图357 布朗库西(1876—1957)

图358 《沉睡的缪斯》(Sleeping Muse),铜塑,高16.1厘米、宽27.7厘米、深19.3厘米,1910年,现藏芝加哥艺术博物馆。

《沉睡的缪斯》(图358)是一尊简约风格非常明显的人体头像。这个无底座的饱和而丰硕的“鸭蛋形”,写实感极度淡化,却又没有变形,给人以一种丰盈、流畅、沉稳、酣睡的印象。雕塑家显然认为吻合时代的雕塑再不只是愉悦感官的造型,而是以量感为特征,在单纯中去追求倾注内在的精神力量——具有普遍意义的象征物。于是在纯化了的头像中,五官仅是巧妙地用线和浮雕淡淡地刻出,在不破坏整体的清晰轮廓前提下,既突出了形体的内在表现力,也出神入化地表现了主题,形成独具艺术魅力的现代主义雕塑。

亨利·斯宾赛·摩尔(Henry Spencer Moore)于1898年7月30日出生在英国西约克郡卡索福德,父亲是一位采矿工程师,后来成为煤矿副经理,站在职业角度,他不支持儿子从艺。尽管摩尔在中学时期的泥塑和木雕就显示了他的潜力,父母还是反对他以雕塑作为职业。他们觉得雕塑只是体力工作。但摩尔却不为所动。1917年,他应征入伍,参加了第一次世界大战。战后,作为退伍军人享受资助继续接受教育。1919年,摩尔成了利兹艺术学校的第一位雕塑专业学生,两年后,他获得奖学金进入伦敦的皇家艺术学院,从此开创了他的艺术时代。艺术史上,摩尔以他的大型铸铜雕塑和大理石雕塑而闻名。其中“斜倚的人形”系列,表现一个高度精简、抽象的女性形象,是摩尔雕塑风格的典型代表。

图359 摩尔(1898—1986)

图360 《斜倚像(二)》,大理石雕刻,长512厘米,高约240厘米,现置于法国巴黎的联合国教科文组织总部大楼主要入口处。

《斜倚像(二)》创作于1956年,是摩尔创作的“斜倚像”主题系列中最成功的一件。作品构图单纯,主题明确,近乎于抽象的形体也显得简洁明了。5米多长的雕像比较清楚地显示出了人体大致的比例关系,身上被凿出的两个大窟窿是摩尔常用的表现手法,仿佛是人的骨架突体部分的结构空间。整个雕像像是一个贵族妇女,呈斜倚的姿势,头部高昂,目略偏斜,眼睛所表达的思想和感情的深度,在很大程度上已奠定了整个石雕人像精神面貌的基调。雕像略似古墨西哥的雨神。根据雕塑史学家的考证,摩尔创作这件作品的最初灵感,确实来自于玛雅文化中的雨神侧卧像。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。