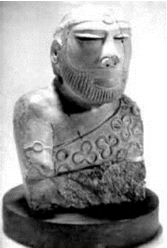

雕塑是古印度艺术重要组成部分,时代上可以追溯到哈拉帕文明时期,那时的雕塑工艺品也许只是一些图章,通常以滑石制成,种类有别而独具特色。图案包括各式各样的动物,既有象、虎、犀牛和羚羊这类真实的动物,亦有幻想或拼合而成的动物,有时也雕刻人形。还发现过少量印度河石雕品,通常很小且为人像或神像。此外也发现过很多动物和人的小型赤陶雕像。很显然,四千多年前那里已经出现了非常写实的人体圆雕了。

图101 人像,印度河流域文明雕塑(约公元前2300年至公元前1750年)。

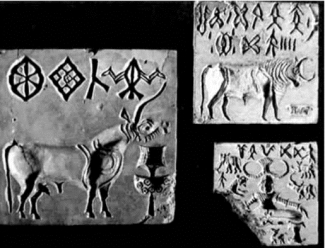

图102 印度河流域文明印章

当然,值得注意的还有镌刻文字符号和浮雕图形的印章。其中牛和人的构图栩栩如生。

图102中牛的形象生动,牛角挺然,肌肉发达,没有缰绳,好似西班牙斗牛。右下侧的人像则戴着牛角装饰,坐姿端庄,似为王者。和古埃及墓葬壁画一样,上图的背景也镌刻着象形文字符号。前已述及,这种类型的印章在美索不达米亚的乌尔、埃什努等地也出土过,可以想见印度河流域文明和美索不达米亚以及古埃及文明之间的渊源关系。

宗教艺术始终在古印度艺术中占有足够的分量,印度的建筑与雕刻艺术的思想基础是印度的宗教教义。宣扬宗教是印度古代王朝的重要政治需要,尤其自公元前273年登基的阿育王开始,佛教的作用已超过了历史上任何时期。阿育王召集佛教徒在华氏城集会,平息佛教的宗派主义纷争,使其统一成为正宗的佛教政治。这时,由于印度与西北方域外的交通频繁,希腊人与波斯人得以进入印度经商。随着通商渠道的畅通,也接连不断地传来了新的技术与新的艺术,特别明显地反映在当时的建筑与雕刻上。《阿育王狮子柱头》圆雕(图103)就是其中最突出的艺术例证。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图103 阿育王狮子柱头,灰色硬质岩石雕刻,今藏鹿野苑博物馆。

这件柱头雕刻作为阿育王时代的纪念柱,根据上面所镌诰文,可知原来是立于鹿野苑的。柱头顶端雕刻着四只背靠背面向四方的雄狮前半身雕像,下面是线盘与饰带。呈圆周的饰带上雕刻着高浮雕动物像:一只大象、一匹奔马、一头牛、一只老虎,四动物之间均以象征佛法的宝轮相分隔,是印度史前雕刻的传统题材。传统学术界根据此四兽是婆罗门教诸神所乘的四坐骑,认为它们象征大千世界四个方位。国内有学者则认为,这四种兽类不过是代表一种权威与力量,它反映了孔雀王朝国力的强盛。柱头最下层是钟形的倒垂莲花雕饰,饰纹整饬而又华丽,颇具希腊风味。公元前3世纪,印度竟有如此技法的雕刻技艺,说明了外来艺术的交流和影响。

动物之外,印度古代雕塑对人体也有较好的表现。人们经常提及桑奇大塔东门上的药叉女雕刻,被公认为古印度女性人体艺术美的标本。

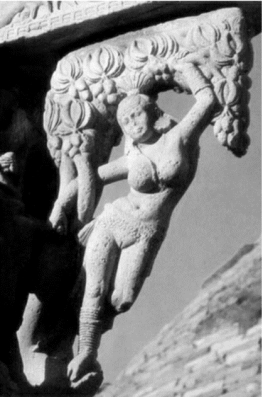

图104 药叉女雕刻

药叉和药叉女是印度民间宗教信仰中的人物形象,古代印度早期的人物雕像有许多以此为题材。依佛教教义,药叉又名夜叉,是一种鬼道众生。汉语中,夜叉又译为捷快,指的是恶鬼,后常比喻丑陋、凶恶的人。药叉女(巴利也被称为yaksinis或yak-sis或yakkhini)则有不同,在印度民间信仰中,作为女性精灵的药叉女并不丑恶,她是民间自然神,起源很早,也很广泛,是印度教、佛教和耆那教神话中共有的人物,体现的是古代印度人对生殖力的崇拜,也是大地万物原生力量的化身。药叉女的形象一般都是夸张的女性丰腴人体,并已逐步升华为古代印度理想中的女性美。显而易见,药叉女是当时人们喜爱的题材。当公元7世纪以后印度密教兴起以后,观音各种度母塑像均由药叉女发展而来,只不过度母加了裙而已。

图104这一尊药叉女圆雕是装饰在桑奇大塔的托架上的雕刻品之一,兀立在塔门横梁的一角上,像藤蔓一样斜挂在塔门横梁与立柱之间,成一托架,故称托架像。这种用于建筑部分的女雕像,使人想起古希腊雅典卫城上厄勒克西奥神庙上的女郎雕像柱。但印度这一尊却具有自己的特色,她不是直立式,而是以动态自如的舞蹈姿势来充作托架。结构上承受一定压力,却不受建筑对象的局限,因而形象显得摇曳多姿,具体造型是用右脚攀枝,左手摘芒果,姿态婀娜而轻松,从视觉上减轻了石雕的重量。雕像表现出印度女性美的传统三屈法(即头部向右倾斜,胸部向左扭转,臀部又向右耸出)的身段,富有一种曲线美的节奏感。雕塑的人体结构很出色,符合解剖规律,又突出了女性的丰满部分。尤其腹部雕凿得最好。虽然由于年代久远,原来光洁的雕像表面已被腐蚀了许多洞点,但整个胴体的比例与骨骼结构是十分正确的。雕凿技艺也十分精到,显示出艺术家对女人体解剖的充分理解。尽管整个雕塑显示着早期佛教美术的粗陋,但充分体现了永恒女性的本质和生命的活力,把生殖崇拜和苦行的宗教融为一体,展示了人体美与宗教精神相结合的印度美术的独特面貌。艺术史上,药叉女雕像与古希腊的维纳斯像、中国秦朝兵马俑都堪称文明古国人物雕像的杰作。

笈多时代以后,印度教成了举国盛行的宗教,佛教则日益衰微,甚且逐渐为印度教同化,衍变为密宗。在印度教极为盛行的南印度,佛教艺术几乎遭到彻底的排斥。而在古印度另一端的孟加拉地区,在波罗王朝(750—1150年)统治下,佛教雕塑虽然在较长的一个时期里得到保全,但是,却被融入了大量印度教的成分,例如,被引进了许多原为印度教神祇的护法神,发展出多首多臂的菩萨像、神情愤怒且富于神秘性和官能性的神像;这些神像的每一种“手印”、姿势及所持器械,都有着重要的含义,于是又衍生出许多复杂的教义和图像的规定。这种所谓“密宗”的佛教雕塑,打破了笈多时代的古典艺术准则,追求高度夸张、纤丽。伊斯兰教入侵后,印度雕塑更打上了外来文化的烙印,原来意义上的发展进程趋于中断。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。