和欧洲西亚其他古文明一样,印度河文明流传至今并值得最大关注的也是历经时间考验保存下来的建筑,而且主要是称作哈拉帕(Harappa)和摩亨佐·达罗(Mohenjo-daro)的两座古城镇。这两座古城遗址连同此后在印度河流域陆续发现的其他古代城市文化遗址,分布在东西约1500公里,南北约1100公里的广袤地区,历史学家将它们称之为哈拉帕文化。这些古城中又以摩亨佐·达罗和哈拉帕两城规模最为宏大,其规划和设计艺术至今仍使人感到震撼。

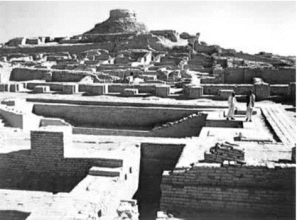

图94 摩亨佐·达罗城市街道遗址(约公元前2300年至公元前1750年)

摩亨佐·达罗又称死丘(Mound of the Dead),是印度河流域文明的重要城市,大约于公元前2600年建成。

摩亨佐·达罗遗址位于今日巴基斯坦南部的信德省拉尔卡纳县,靠近印度河右岸。城址占地约8平方公里,总体规划非常先进又极为科学,在当时可谓土木工程中的一项伟大成就。整个城市像一张棋盘,每个住宅都有6至10间房,并有院子,所有建筑都用红砖砌成。整个城市有一个完整的下水道系统。现已公认,摩亨佐·达罗是世界上最早的古代城市之一,有古代印度河流域文明的大都会和“青铜时代的曼哈顿”之称,该段时期的其他古文明包括古埃及、美索不达米亚及克里特岛文明。1980年联合国教科文组织将摩亨佐·达罗考古遗址作为文化遗产,列入《世界遗产名录》。

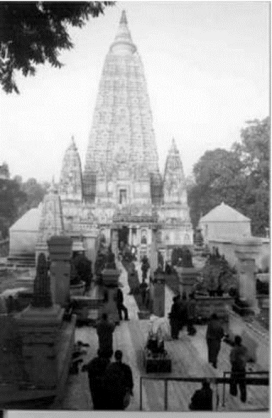

图95 哈拉帕考古遗址,公元前3200年至公元前1750年。

哈拉帕是位于巴基斯坦旁遮普省原先拉维河流域的一座城市,附近有一个古代印度河流域文明时期的防御性城市遗址,属于公元前第三至第二千纪印度河流域的城市文明,有发达的社会经济结构,还有以反映繁育动物为主的艺术形式。

哈拉帕考古遗址发现于1920年至1921年,也是印度河流域古文明遗址中发现最早的,当欧洲人还生活在村庄里,英伦三岛上的巨石阵正在建造的时候,中国人还处于传说中的三皇五帝的混沌时代,生活在印度河流域的哈拉帕人已经拥有了世界最先进的供水和排污系统,只是地上部分在修建拉哈尔和木尔坦之间的铁路时被破坏,在保留古文明信息这一点上不如摩亨佐·达罗。

关于印度河流域文明,值得注意的有三点:一是包括哈拉帕和摩亨佐·达罗在内的印度河流域文明显然已经有了相当规模的对外联系,影响甚至远达美索不达米亚。考古发现那里的乌尔、埃什努等地属于公元前2300年的废墟中发现了印度河流域的印章。[2]稍近一点,在波斯湾的巴林岛上还发现了一些别的印度河流域的产品,似乎表明巴林岛是美索不达米亚与印度河流域之间进行海运贸易的一个中间站。当然,这还仅是推测,需要更多的考古证据。二是印度河流域两大古城没有像此前的埃及、美索不达米亚以及克里特文明那样以王宫和神殿为中心,宗教祭祀的痕迹也不明显。第三,也更为奇怪的是,如此相当发达的城市文明在公元前18世纪中叶的某个时候突然消失了,几乎没留下任何延续的痕迹。个中原因众说纷纭:外族入侵、洪水泛滥、沙漠侵害……至今没有一个公认的结论,甚至无人能够破译印章上谜一般的文字,这些掌握了象形文字、雕刻艺术并有着城市规划天赋的聪明人究竟是从哪里来的?没人真正知道。所有这些,都值得进一步深入探究。从历史发展进程看,取代印度河流域文明的是发源于喜马拉雅山流经北印度而注入孟加拉湾的恒河流域文明。恒河是印度教徒的圣河,以婆罗门教、佛教为代表的宗教艺术顺理成章地成了这以后印度艺术的主体,建筑主要体现的是宗教艺术观念,婆罗门教、佛教、耆那教以及后来进入的伊斯兰教都在印度的古代建筑中留下了不可磨灭的印记,其中伊斯兰教属于外来文化,最能代表印度民族特色的建筑当然就是本土宗教建筑了。

讲印度宗教建筑首先应当描述一下婆罗门教。婆罗门教起源于公元前2000年的吠陀教,等级森严,把人由高到低分为四大种姓:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。公元前6世纪至公元4世纪是婆罗门教的鼎盛时期,此后数百年间由于佛教和耆那教的发展,婆罗门教趋于衰微。公元8世纪至公元9世纪,随着佛教的流变和在印度本土的衰落,婆罗门教再度崛起,它吸收了佛教和耆那教的一些教义,结合印度民间的信仰,经商羯罗改革,逐渐发展成为印度教。今天看来,印度教与婆罗门教教义没有本质差别,它们都信奉梵天、毗湿奴、湿婆三大神,主张善恶有报,人生轮回,只有达到“梵我同一”方可获得解脱,修成正果。吠陀天启、祭祀万能和婆罗门至上是其共同的三大纲领。因此,印度教也称为“新婆罗门教”,和前期婆罗门教即“古婆罗门教”相比,区别仅在于印度教更加形而上,不再特别强调祭祀。不过应该指出的是,虽然婆罗门教历史悠久,但真正具有历史和艺术价值的婆罗门教建筑产生却比较晚。早期婆罗门教多靠梵书等文献传播,并无值得关注的建筑和祭祀形式,直到10世纪起,印度各地才普遍建造婆罗门教庙宇,形制参照农村的公共集会建筑和佛教的支提窟,用石材建造,采用梁柱和叠涩结构。其外形从台基到塔顶连成一个整体,布满雕刻。建筑形式因地而异:北印度寺院体量不大,有一间神堂和一间门厅,都是方形平面,共同立于高台基上。门厅部分的檐口水平挑出,上为密檐式方锥形顶,最上端是一个扁球形宝顶。神堂上面是一个方锥形高塔,塔身密布凸棱,塔形曲线柔和,塔顶也是扁球形宝顶。神堂里一间圣殿,四面正方位开门,整个庙宇象征婆罗门教湿婆、毗湿奴、梵天三位一体神。现存最具代表性的婆罗门教—印度教寺庙首推位于印度东部科纳拉克的太阳寺。

图96 太阳寺(Temple of the Sun,Kanarak),公元1250年。

太阳寺位于东印度奥里萨邦的科纳拉克村,濒临孟加拉湾,又名“黑塔”。主体由一座内有神殿的高塔(Vimana,高约68米)和一座上有方锥形屋顶的前厅(Jagamohana,边长约30米,高约30米)组成。外形是太阳神苏利耶的战车,有12对巨大的石雕车轮和7匹拉着战车的石马。基座旁刻有象征太阳神神车的马匹和车轮。寺庙内的雕饰精美细腻,造型生动。整个建筑形体匀称,雕刻精致,构图上垂直与水平、繁复与简单巧妙组合。由于年代久远,现塔已倒。前厅内则塞满了用以稳定的沙土。太阳寺被公认为是印度北部奥里萨式印度教庙宇中最杰出的例证。

在印度南部,从公元7世纪起始有石造的庙宇。这种庙宇的初期形制与北方的相似,只是附属佛塔的轮廓,后来有了新的突破。南部寺院一般规模庞大,通常以神堂为主体,还有僧舍、旅驿、浴室、马厩等,周围有长方形围墙。神堂顶上,每边围墙中央的大门顶上都有高耸的方锥形塔,造型挺拔、简洁,虽满布雕刻,仍保持单纯几何形体的轮廓,不是以曲线来表现,而是采用方锥形,像削掉了尖顶的金字塔,高高耸立。这种佛塔一般是从木构建筑的多层楼阁中演变而来的。高高的多层塔也被解释成是神降临世间时所用的梯子。典型的例子是马杜拉城的密纳克西神庙(Sri Meenakshi Temple),也称马杜拉大寺。

图97 南印度马杜拉城的密纳克西神庙,建于公元17世纪。

密纳克西神庙为圣城马杜拉的中心,位于有三十余座寺院的“寺庙城”中,外面围墙重重。主要围墙上建有方锥形塔,塔身呈密檐式,一层一层地布满雕像。塔顶以卷棚形屋顶收头,显然受到南方早期婆罗门庙宇形象的影响。中部四周有一圈柱廊,内为僧舍或圣物库。院子中央宽大的台基正中是一间举行宗教仪式的柱厅,它的两侧和前方,对称地簇拥着3个或5个神堂。神堂平面为放射多角形,神堂上的塔不高,彼此独立,塔身轮廓为柔和的曲线,有几道尖棱直通相轮宝顶。一圈出挑很大的檐口把几座独立的神堂和柱厅连为一体。(https://www.xing528.com)

然而,太阳寺也好、马杜拉大寺也好,尽管名声在外,这些婆罗门教—印度教寺庙建造时代都比较晚,在印度本土建筑中,真正继哈拉帕和摩亨佐·达罗之后体现印度河—恒河历史文化价值并产生世界级影响的是佛教寺院和佛塔。

佛教产生并流传于古印度,时间上大约在公元前6世纪至公元前5世纪时期。在此之前,摩揭陀王国统一了全印度,建立了跨恒河与印度河的孔雀王朝。公元2世纪至公元3世纪,一度被贵霜王国统治。其时,古老的婆罗门教已不能适应新兴的刹帝利贵族的统治需要,于是出现了自由思想家倡导的沙门思潮。据佛经说这些思潮有“六师”和“九十六种外见”,其中主要有顺世论、耆那教和生活派、不可知论派等。佛教原是其中的一派,但发展较快,势力和影响远超其他教派,尤其在摩揭陀和侨萨罗这两个割据国家中广泛的流行。一般认为,佛教在印度传播大致可分为4个时期:原始佛教时期(公元前6世纪或公元前5世纪至公元前4世纪或公元前3世纪)、部派佛教时期(公元前4世纪或公元前3世纪至公元前后)、大乘佛教时期(公元元年前后至公元7世纪)和密教时期(约公元7世纪至公元13世纪初)。从公元3世纪下半叶开始,佛教就开始不断向印度境外传播,逐渐发展成为世界性的宗教,而在印度本土则由于印度教的兴盛,以及佛教内部派系纷争和僧侣的腐败,加上外族频繁的入侵,特别是12世纪后期土耳其穆斯林的武力征服,不少僧侣被杀戮,很多重要的寺庙和文物遭到破坏,因此佛教在印度开始衰微,至公元13世纪初趋于消亡,直到19世纪后才稍有复兴。

印度佛教的建筑以石建筑为主,辅助的有砖石结构的,以雕刻精良、尺寸对称著称,更是有规模宏大的寺院群,颇富文化和艺术价值,可惜多毁于伊斯兰教入侵。现存佛教早期寺院著名的有位于古摩揭陀国伽耶城南方之优楼频螺(今印度比哈尔邦南部伽耶市近郊)聚落的大菩提寺,该寺亦曾历经毁损,幸得僧人用土木掩护得以保存。

图98 菩提伽耶的摩诃菩提寺,始建于公元前3世纪。

摩诃菩提寺最早应为公元前3世纪大兴佛法的摩揭陀国阿育王所建。菩提伽耶的摩诃菩提寺是与佛陀生前生活紧密联系的四个圣地之一,是佛陀顿悟成佛的地方,公元前1世纪的著名巴尔胡特佛塔(Bharphut stupa)的石头栏柱上,就刻有此寺庙浮雕的外形,从浮雕的图案可以看出有金刚宝座及菩提树被栏楯柱所围绕。在相传为释迦牟尼悟道的地方——菩提伽耶建有一座庙和一座塔。塔即佛祖塔,始建于公元2世纪,公元14世纪重建。塔为金刚宝座式,在高高的方形台基中央有一个高大的方锥体,四角有四座式样相同的小塔,衬托出主体的雄伟。塔身轮廓为弧形,由下至上逐渐收缩,表面满布雕刻。该寺现存建筑历史可以追溯至公元5世纪到公元6世纪。在建筑史上,菩提伽耶的摩诃菩提寺是笈多王朝后期以来印度现存的最早的全部为砖石结构的佛教寺庙之一。

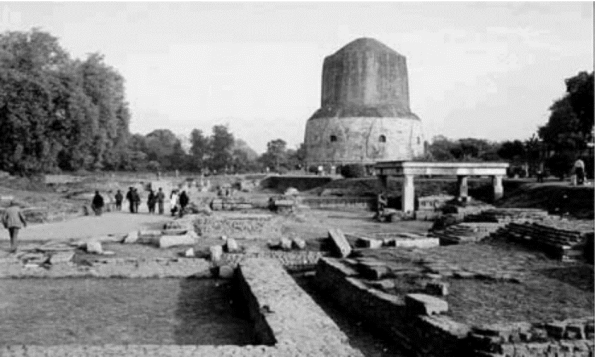

有历史意义的佛教建筑应该还有鹿野苑,即Sārnāth,中文另名为仙人论处、仙人住处、仙人鹿园等,位于印度北方邦瓦拉纳西(Vārānasī)以北约10公里处,是释迦牟尼成佛后初转法轮处,佛教的最初僧团也在此成立。

鹿野苑(图99)是佛教在古印度的四大圣地之一。从建筑艺术角度看,属阿育王时期最具代表性的佛教建筑。Mrigadava意为鹿园,佛教传说,为了保护鹿群,菩萨化身为鹿王将自己献给了国王,国王也因此被感化,建立公园以保护鹿群,该园一度非常繁盛。中国唐代高僧玄奘曾经到过这里,在《大唐西域记》一书中这样形容:“鹿野伽蓝,区界八分,连垣周堵,层轩重阁,丽穷规矩。”[3]公元12世纪,鹿野苑园林在信奉伊斯兰教的土耳其人入侵过程中遭到大肆破坏,幸运的是答枚克佛塔(Dhamekh Stūpa)却在废墟中保存了下来。答枚克佛塔又称转法轮塔,是鹿野苑的象征,首建于孔雀王朝,笈多王朝时曾予重修,是二层圆筒形的红砖大塔。塔身分为上下两层,大塔上半部是圆筒状的红砖建筑,塔身下半部为巨大石块所建造,八角面上都雕凿了内凹的佛龛。

图99 鹿野苑遗址及答枚克佛塔,塔高达39米,直径达28米多,公元前4世纪。

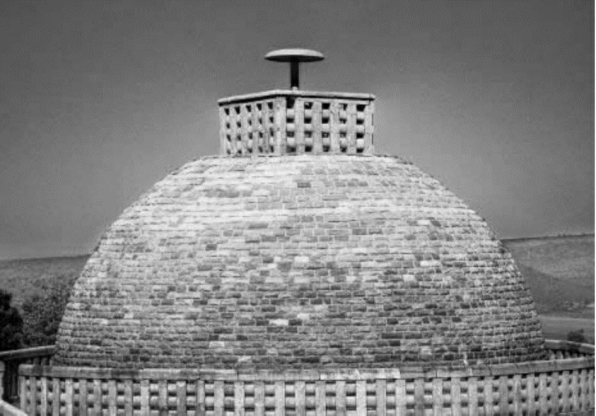

除了菩提伽耶的摩诃菩提寺和鹿野苑以外,古代印度最富纪念意义的佛教建筑应是马尔瓦(Malva)博帕尔(Bhopal)附近的桑奇大塔了。

桑奇(Sanchi)佛教建筑群距离印度中央邦首府博帕尔约40公里,坐落在一座小山上,俯瞰着平原,它是印度不朽的宗教历史遗迹,包括50座佛塔。其中最著名的是桑奇大塔,它是保存最完好的一座早期佛塔和世界最精美的建筑物之一,主要用于埋葬佛祖或圣徒的舍利子和遗物。桑奇大塔是佛陀由生到死的人生轮回的象征,也是佛教艺术和建筑学经历兴起、发展和死亡的地方。

桑奇大塔(图100)的主体是窣堵波,这是一座半球形的建筑物,形式是从印度史前时代的坟冢演变而来的。半球体用砖砌成,红色砂岩饰面,直径32米、高12.8米,立在4.3米高的鼓形台基上,台基的直径为36.6米。塔顶有呈正方形的一圈石栏杆,围着一座名曰佛邸的亭子,冠戴着三层华盖。半球体内层是泥土,外面是用砖砌的,中央的小室用来盛放佛陀的遗物,埋藏着舍利盒。窣堵波周围竖有石栏杆,四面正中均设门,门高10米,门立柱间用插榫法横排三条石枋,断面呈橄榄形。门上满布深浮雕,轮廓上装饰圆雕,题材多是佛祖本生故事。据印度考古学家们研究,此塔建于不同时期。塔的圆顶核心可以上溯到阿育王时代,即公元前3世纪中叶。但现在的圆顶以及周围的四座陀兰那(即牌楼),则属于巽伽王朝时的作品。四座陀兰那中最大的是南门。现从上面镌刻的文字看,证明这座牌楼是安达罗王朝的沙多迦尔尼王(Satakarni)在位时的总建筑师发愿奉献而建成的,时间在公元前75年至公元前20年间。而桑奇大塔则建造于公元前1世纪。

图100 桑奇大塔,公元前1世纪。

佛教和婆罗门教以外,印度古代建筑值得注意的还有耆那教寺庙。耆那教是印度古老的宗教。公元1000年至公元1300年间,该教主要在北方兴建寺庙,建筑主要特征是有一个十字形平面的柱厅,柱子和柱头上长长的斜撑支承着八角形或圆形的藻井。藻井精雕细琢,极其华丽。由于其建筑形制与婆罗门教庙宇差别不大,故在艺术史上远逊于佛教和婆罗门教建筑。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。