在艺术领域,一般的成就可能只需要依靠悬梁刺股的刻苦努力或者超凡脱俗的创造能力就可以获得,但是在艺术上如果想开创那种让人高山仰止的成就,光有这两点是不行的,一定还需要百年不遇的运气。不过幸好的是,这三点蔡邕都具备。蔡邕不但通过自己的努力拥有了高超的书法技艺,还创立了一种书体,这是他为中国书法做出的另一大贡献。

我们通常说书法是不太讲究创新的,其实不是不想创新,是因为书法的创新太难,书法跟其他所有平面艺术不同的一点就是:它要兼具实用性和艺术性,它比绘画的创新要难得多得多。我们这里说的创新是指创立一种书体,成为世间楷模,并且有人愿意追随,就像李斯创立小篆、钟繇创立楷书、张旭创立狂草……不是像今天的很多人也号称创作,其实基本功很差,连继承的能力都没有,欧颜柳赵都分不清,朝学执笔,暮已自夸,自己关起门来糊涂乱写,研发出一种丑书恶札,还自鸣得意地夸夸其谈:我这里写细一点,这里写粗一点,这就是我的创作!如果这也算创作,那创作岂不是太简单了呢?

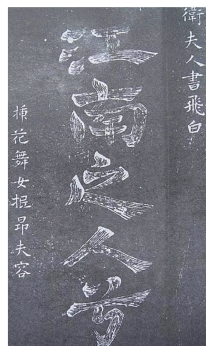

图5.5 (传)[晋]卫夫人书飞白拓片

正是因为有这样的难度,所以这个荣誉也不是人人都有机会获得的,即使伟大如王羲之也没能创造出一种书体呀!然而,蔡邕就获得了这样一个可遇而不可求的殊荣,从这个层面来讲,蔡邕作为一个书法家,他是非常幸福的,当冠绝古今的才华、满腹经纶的学问、孜孜不倦的精神都集于他一身时,任何一点灵感的火花都可能造就燎原之势,成就伟大的创造。

说了这么多,那么蔡邕究竟创造了什么呢?这就是我们现在虽然很少听说,但是历史上却非常有名的——飞白书。飞白书是一种特殊风格的书法。这种书法是用一种特殊的毛笔写的,笔画中丝丝露白,就像我们在行草书里用缺少墨水的枯笔写字时看到的飞白一样(图5.5)。这是蔡邕在一个偶然的机会中创造出来的。

有一次,蔡邕遵照皇帝的命令,写了一篇文章叫作《圣皇篇》。文章写好后,由他亲自送到当时的鸿都门学。鸿都门学是酷爱辞、赋、书、画的汉灵帝在宦官们的建议下在公元178年(光和元年)设立的一所艺术学院。当然,它也开设文学课,它是世界上第一所文学和艺术的专科学院。

蔡邕这天就来到鸿都门学送这篇《圣皇篇》,赶上鸿都门学正好在搞装修,只见一些工匠正在用笤帚蘸着石灰水刷宫墙。由于笤帚太大,石灰水又很浓,所以刷完的墙一道红一道白的,看上去有一种特殊的美感,这立即吸引了蔡邕,他呆呆站在门下观察了很久。突然灵感迸发,于是他快步回到家里,赶紧找来一些竹子,劈成细条,仿照笤帚的式样绑在一起,做成了一支扁形的竹笔。然后饱蘸浓墨,快速运笔,经过反复实验练习,终于创造出这种点画中有一丝一条的露白的飞白书。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

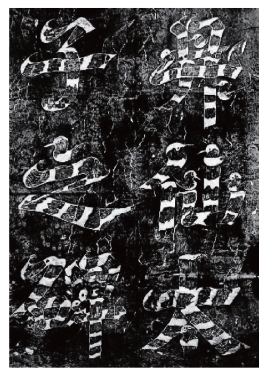

图5.6[唐]武则天《升仙太子碑》碑额拓片现藏于洛阳碑志拓片博物馆

后来,这种书体曾一度极为盛行。当时一些宫门的匾额或者碑额上的题字,经常采用飞白书,如:唐朝武则天立的《升仙太子碑》碑额(图5.6)。

飞白书最主要的功能就是用来写大字,再加上特殊的趣味性和强烈的新奇感,让飞白书在此后大约1000年的时间里大行其道,成为书家们争相临习的对象。比如后人曾评价欧阳询,说他“八体尽能,笔力劲险,篆体尤精,飞白冠绝,峻于古人”,就是说他写飞白书旷古无比。但是由于飞白书的工艺性比较强,审美趣味比较单一,宋代之后逐渐开始没落,不再成为一个社会主流字体。

延伸阅读

虽然飞白书已经不再是一种主流字体,但是飞白技法却从两晋开始就渐渐融入了绘画中,尤其是在宋人不断完善的皴擦技法中,我们更经常看到飞白的迹象。

元代赵孟頫甚至直接说出:“石如飞白木如籀,写竹还于八法通,若也有人能会此,方知书画本来同。”意思是说:画石头就像写飞白书一样,画树木就像写大篆一样,画竹子的笔法来源于“永字八法”。直接说明飞白书对于后世中国文人画的影响。等我们讲到宋、元、明、清的文人画时,飞白技法在文人画中随处可见。

由此可见,蔡邕创立的飞白书其艺术价值并末止步于书法,飞白技法也对中国绘画的发展产生了深远的影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。