19世纪初以来,天文仪器迅速得到改进,这在很大程度上要归功于德国天才的光学家夫琅禾费(Joseph von Fraunhofer,1787~1826年)。他短短的一生只度过了39个春秋,可是他为物理学、天文学和光学仪器作出的贡献却多得惊人。他使望远镜测量角度的精细程度达到空前的水平:0.01角秒。

德国天文学家贝塞尔(Friedrich Wilhelm Bessel,1784~1846年,图30)充分利用了夫琅禾费提供的这种便利。贝塞尔本来是一名会计师,却成功地自学了天文学。他21岁时便利用1607年以来的观测结果,重新计算了哈雷彗星的轨道,这使他很早就出了名。他的特殊才能使他在26岁时便受命监建哥尼斯堡天文台,并担任该天文台的台长。贝塞尔34岁时完成一份当时最大最好的星表,接着他便转向自从哥白尼时代以来在三个世纪中难倒一切大天文学家的难题——测定恒星的视差。他拥有一种新发明的精密仪器,名叫“量日仪”,原本用于精确测定太阳的角直径,当然也可以用它来精确测量天空中的其他各种角距离。

现在的问题是如何在满天星斗中选择进攻的目标。观测对象一经选定,天文学家就得将全部心血倾注在它身上。他们自然希望事先就能大致断定,自己选定的目标属于最近的恒星之列。盲目地随便找几颗星星来测量,几乎肯定是要失败的。

图30 率先测出恒星视差的德国天文学家贝塞尔

有一个判别依据是恒星的表观亮度,或者称它为视亮度,也就是从地球上看去的亮度。倘若所有的恒星发光能力都差不多的话,那么最近的恒星便会显得最亮。或者反过来讲,最亮的恒星也许就是最近的。全天最亮的恒星是天狼星,假如它确实是与太阳一模一样的星体,那它应该比太阳远多少倍,亮度才会减弱到如我们所见的情形呢?当初,哈雷就作过比较,他的计算结果是:天狼星要比太阳远120 000倍。而我们今天知道,天狼星发出的光其实要比太阳多得多,它离我们要比太阳远500 000倍以上。当然,当初是无法知道这一点的。人们也曾将大角星与太阳作过比较,倘若它们的真实亮度的确相同,大角星就该有太阳的325万倍那么远。这与今天所知的准确结果差得并不远:大角星离太阳227万个天文单位,大约等于339 000 000 000 000千米。

第二个判别依据便是恒星的自行。根据日常生活的经验,可以知道运动物体离得越近,它看起来相对于遥远背景便移动得越快。因此,自行大的恒星大概就是比较近的星。

第三个标准和所谓的“双星”有关。它们是一些成对(即成双)的星星。它们不仅看上去靠得极近,而且确实在万有引力作用下像一对舞伴那样互相绕着转。双星系统中的每一颗星都称为该双星的一个“子星”。今天我们已经知道双星在天空中非常普遍。倘若有两个双星系统,我们简单地认为它们的公转平面恰好都与我们的视线方向相垂直,而且还假定它们的公转周期相同,又假定这两个双星系统的质量也相同,那么按照牛顿的万有引力定律就可以知道,这两对双星中两个子星之间的距离也必定相同。于是,离我们近的那组双星的两个子星在天空中看上去就分得更开些,正如近处的两盏街灯看上去要比远方的两盏分得更开一样。倘若两对双星的质量相同,但是公转周期不同,那么把开普勒第三定律运用到这些双星上便可以知道,周期短的那个双星中的两颗子星一定靠得较近,周期长的则离得较远。再进一步,假如这两对双星从地球这儿看上去,两个子星张开的程度却又相同的话,那么周期短的(也就是两颗子星离得较近的)那个双星,必定就是离我们较近的了。我们立刻可以想到:两颗子星互相绕转的周期比较短,同时它们看上去却分得比较开的那些双星系统必定是离我们特别近的。

早在1812~1814年间,不满30岁的贝塞尔就注意到天鹅61星符合上述后两个条件。它是一个张开程度很大的双星,而且也是当时所知的自行最大的恒星,它在一年中便可以移动5.2″,在380年中它的位移就等于一个月亮的角直径,因此又被天文学家们称作“飞星”。它的两颗子星都并不显眼,称不上亮星,但是根据上面说的后两个条件,它已经使贝塞尔感到非常满意了。须知,同时满足所有上述三个判别标准的恒星几乎是绝无仅有的。稍后我们便会讲到,苏格兰天文学家亨德森(Thomas Henderson,1798~1844年)非常有幸地恰好选中了它,这就是半人马α星。

1837年,贝塞尔一切准备就绪,他的量日仪指向天鹅61星。他用附近两颗更暗的星作比较星,它们均无可察觉的自行。幽暗加上静止不动,足以令人信服:这两颗比较星距离遥远得不会有任何可察觉的视差位移。

整整一年之内,贝塞尔对它们进行了无数次的测量,在排除所有非视差的因素——包括布拉德雷发现的光行差,也包括同样是布拉德雷发现的天体位置的另一种微小偏移(它叫章动,是由于月球的影响使地球的自转轴发生某种颤动而引起)。排除所有这些因素之后,贝塞尔终于发现,天鹅61星正在细微地改变着自己的位置,其变化方式使人相信:这正是视差!

1838年12月,他终于宣布:这颗星的视差是0.31″,这相当于从16.6千米以外的远处看一枚1元硬币所能见到的大小。这也就是说,天鹅61星距离我们约有66万天文单位,或者说,它大约位于100 000 000 000 000千米之外,这可是一个长达15位的数字啊!

光每秒钟能走300 000千米。因此,天鹅61星发出的光跑到我们这儿,路上要花费十年有余的时间。由此,天文学家也常说,天鹅61星与我们的距离是11光年。后来,更精确的测量表明,该星的视差为0.294″,相应的距离便是地球到太阳距离的70万倍,即105 000 000 000 000千米。光线走完这段路程差不多要花11年又2个月。

现在,让我们再花些笔墨,对“光年”这个名词作进一步的解释。“光年”与“年”是完全不一样的,它不是时间的单位,而是长度的单位。它不是一座“钟”,而是一把“尺”,一把“量天”的尺。在测量天体距离时,它所起的作用就像量布时用的市尺或米尺一样。那么,天文学家们为什么非要放弃大家如此熟悉的“厘米”、“米”或者“千米”,却换上这样一把陌生的新尺子呢?

这正是因为星星太遥远了,如果用千米来表达它们的距离,那就得写成长达十几位、二十几位的累赘庞大的“天文数字”,更不必说用厘米、毫米为单位了。冗长的数字往往是令人生厌的。打个比方,北京到上海的铁路距离约为1400千米,假如有个古怪的人,他非要说北京到上海乘火车是1 400 000 000毫米,您难道不会感到噜苏吗?

众所周知,1天有24小时,1小时是60分钟,1分钟等于60秒钟,所以1天有86 400秒。请问,光在一天中可以跑多远呢?很容易计算,它约等于

300 000×86 400=25 920 000 000(千米)

差不多等于从地球到太阳往返87次。

一年约有365.25天,光就可以跑259.2亿千米乘以365.25,也就是约94 600亿千米,为了简便起见,也可以说成9.5万亿千米。人们甚至还经常说1光年大致就是10万亿千米。更简便的写法则是(https://www.xing528.com)

1光年≈9.5×1012千米,

或

1光年≈1013千米

为了对它获得一些更直观的印象,我们不妨设想,把地球的直径缩小10亿倍,于是地球就成了一颗直径只有1.3厘米的小“葡萄”;北京到上海的直线距离本来是1000千米左右,这时却缩成1毫米;将1光年按同样的比例缩小10亿倍,却还有9 000多千米,相当于北京到巴黎的真实距离那么远。您看,光年是一把多么巨大的“尺子”啊!

总之,说天鹅61星的距离是11光年,要比说它离我们105 000 000 000 000千米方便得多。

科学史上经常发生这样的情形:一项困难的工作,在很长时期内一直停滞不前,它使许多有名而能干的人遭受挫折,但在此后的某个时候却取得了奇特的进展,这时有几个人不约而同地打破了僵局,他们几乎同时获得振奋人心的胜利。在这里,这种情况又发生了。

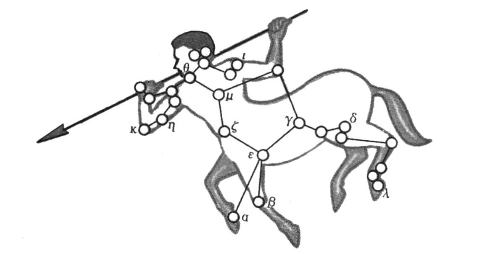

只比贝塞尔晚两个月,亨德森求出了半人马α星的距离(图31)。这颗星的中文名字叫“南门二”,它的视亮度在众星中名列第三,仅次于天狼星和老人星(船底α),比织女星还亮。不过它太偏南了,北半球大部分地方的人都看不到它。它的自行也很大,达到天鹅61星的3/4,为每年3.7″。加之它又是一个张角很大的短周期双星,两颗子星每79年便互绕一周。所有这一切都使它很有希望是离我们太阳最近的恒星,而事实上也果真如此。

图31 半人马座在古代希腊神话中的形象是一个半人半马的怪物

半人马α星位于其右前脚上

亨德森在南非好望角天文台观测到这颗星(贝塞尔在欧洲见不到它)。1831年,他在那儿任那座天文台的台长,但是不久便回老家苏格兰当皇家天文学家了。他求出半人马α星的视差是0.91″,约为天鹅61星的2.5倍,因此半人马α星比天鹅61星近得多。亨德森的数字意味着半人马α星要比太阳远20万倍,距离我们30万亿千米。事实上,它远在4.3光年之外,但这并没有使它丧失“离太阳最近的恒星邻居”的地位。

需要补充的是,人们后来又知道,还有一颗幽暗的小星在绕着半人马α双星系统运转,它目前在轨道上所处的位置,比半人马α两颗子星离我们更近,距离我们仅4.22光年。它是真正的离太阳最近的恒星,因此,人们将它称为“比邻星”。

其实,亨德森比贝塞尔早很多时间就完成了观测,但是他直至回到苏格兰的首府爱丁堡谋得新职之后,才完成数据的整理和计算,于1839年初发表了研究结果。很自然地,“第一人”的荣誉便归于最先抵达彼岸的贝塞尔了。

在此期间,俄籍德国天文学家斯特鲁维(Fredrich Georg Wilhelm von Struve,1793~1864年)也获得了成功。他从小就从事天文工作,1815年被任命为爱沙尼亚的多尔帕特天文台台长时才22岁。1824年,他获得一架口径24厘米的优质折射望远镜,那也是夫琅禾费制造的。这是第一架配上了“赤道仪”的天文望远镜,有了赤道仪,望远镜才能自动跟踪缓慢地东升西落的星体。后来,这架仪器随同斯特鲁维一起转移到了圣彼得堡附近的普尔科沃天文台——它是19世纪中最完善的天文台之一。斯特鲁维用这架望远镜为天文学作出许多重要的贡献。他用它来测定恒星的视差,选择的目标是织女星。

织女星是全天的第五亮星,也是在北半球天空中能够高高升起的第二号亮星(仅次于大角星)。它的自行是每年0.35″,足以引起人们的注意。斯特鲁维从1835年开始进行测量,到1838年才大功告成。他推算出的织女星视差是0.26″,比今天公认的数值大一倍,于是他算出的织女星距离就太近了。不过,我们不应该过于苛求前人,在当时,这样微小的视差位移居然被他测量出来,就足以称得上是一项了不起的成就了。可惜,斯特鲁维直到1840年才宣布自己的结果,他落到了贝塞尔、甚至也落到了亨德森的后面。织女星比半人马α星和天鹅61星远得多,离我们有26.3光年。但是,它依然是太阳的近邻。

自从天文望远镜发明以来,已经230年过去了。直到这时,恒星才终于向锲而不舍顽强奋战的天文学家屈服了。恒星视差的测定,使死抱住地心宇宙体系的顽固派们失去了最后一根“救命草”。哥白尼派终于攻克了反对派们赖以顽抗的最后一个碉堡。

“日心说”彻底胜利了。1889年6月9日,在布鲁诺殉难289周年之后,在活活烧死他的地方——罗马的鲜花广场上,人们为这位“捍卫真理而宁死不屈的伟大战士”竖起一座纪念铜像。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。