历史学家赫尔曼·海姆尔(Hermann Heimpel)认为,研究欧洲国家的发展模式必须站在整个欧洲历史发展的逻辑中,因为国家与历史因素在其中发挥着重要的作用。[18]欧洲教育制度历史上显示出明显的结构性和发展性差异,这些差异不仅受到不同的国家政治制度和监管模式的影响,也影响到不同的经济和劳动力市场结构以及不同的文化和知识传统。[19]用历史制度主义对英、法、德三国职业教育与培训体系的研究核心在于要将其置身于该体系演化所在的历史进程中,重点分析不同国家的政治、经济环境和教育管理体制变革对其造成的多重影响。由此,我们可以尝试一个新的分析视角:第一,如果想了解哪些因素可以解释一个国家或地区职业教育与培训体系的差异,我们必须回顾一下这个国家或地区职业教育与培训发展的历史。第二,分析一个国家或地区的职业教育与培训体系的历史不仅涉及经济、社会和技术发展,还涉及文化因素,特别是国家心理、思想教育及劳动和培训的方式。第三,我们在分析一个国家或地区职业教育与培训体系的历史发展时,不应仅仅聚焦于这个国家或地区的历史发展,更应该站在一个历史比较的视野下,进一步探讨国家之间的差异,从而更好地去对比一个国家职业教育与培训体系的特点。

(一)英、法、德三国职业教育与培训体系变迁的逻辑起点与关键节点

前文在分析框架中已经提及,在分析英、法、德职业教育与培训体系变迁的第一要务是要确定“制度的形成时段”(formative moments),即确立应当追溯的、对当前的事件或进程产生了实际影响的历史时段到底有多长,或者说是找出前一个关键节点所在的时刻。逻辑起点的择取在历史制度主义分析中十分重要。从制度演化的角度看,制度的初始选择意味着路径依赖的产生,制度演化的初始选择不同,演化的路径和结局也不同。回顾过去,中世纪的欧洲城市和行会发展为今天的职业教育与培训体系奠定了基础,200年前的工业革命对传统社会结构的颠覆成为各国职业教育培训体系分化的关键,而最近100年间的欧洲地理政治版图的变化,让我们进一步看到了欧洲各国职业教育与培训体系不断在分化、融合中交错的发展。

从整个欧洲职业教育发展的历史脉络来看,其大致经历了一个“融合-分化-再融合”的过程。[20]职业教育自产生之日起,其教育内容与教学方式便与人们的生产方式和日常生活联系在一起,而相对成熟的职业教育与培训发展的初始阶段主要发轫于中世纪时期兴起的工匠手工业的培训和行会制度的发展。所谓行会,是指从欧洲12世纪起兴起的以同一个贸易或工艺上工作的人们在一个城镇结合在一起的协会。行会有自己的章程,对行会所有成员具有约束力的规则,同时还规定了行会成员的要求以及对学徒和工匠的培训,逐步形成了“匠师—帮工—学徒”的封建行会等级制度。在行会成立后的几个世纪里,欧洲国家的职业教育和培训非常相似,其模式主要是基于行会学徒制的形式存在并延续。

在整个欧洲国家职业教育与培训体系演化起点与历史跨度大体确定后,我们要进一步确立在整个职业教育与培训体系变迁链条中的关键点,即历史制度主义所谓的“制度断裂点”,也可以用“关键点”(critical juncture)来表示。归纳起来,影响后来欧洲各国职业教育与培训发展的关键点有如下几个:一是工业革命的产生以及随后各国工业化步伐的不同造成不同国家城市发展以及劳动力市场的变化,它或多或少地破坏了几个世纪以来建立起来的大致相仿的基于工艺或贸易的职业培训方法;二是行会制度在不同国家的命运不同,工业革命使得传统的行会制度走向瓦解,欧洲国家的职业教育与培训体系随着各个国家各国政治、经济、社会、文化、宗教等因素的不同,有了各自独特的发展模式,逐步走向分化;三是不同国家文化、宗教的影响。这些时间点上所发生的事件极大地改变了欧洲各国职业教育与培训体系的统一性,逐步分化成为英、法、德三国为代表的三种古典模式,形成了一种“制度断裂”,长时间地影响着三国职业教育与培训体系乃至整个欧洲职业教育与培训体系的制度变迁。

(二)英、法、德三国职业教育与培训体系的演化路径

作为国家技能形成体制制度演化的代表性学者,美国学者凯瑟琳·西伦(K.Thelen)在其著作中曾认为,不同国家在职业培训体系上的重大差异,其成因可以追溯到18世纪末19世纪初,独立工匠、产业工人以及技能密集型产业中的雇主三方之间所出现的战略互动,而且国家政策以及三方互动行为所处的政治经济环境是他们达成互惠信赖关系的前提条件。

与欧洲其他国家一样,英国的职业教育与培训也是从行会及其学徒制开始的,但相较于其他国家,英国的职业教育与培训发展独特之处与其说是在于行会行为的表现,不如说是在于行会的命运。蒸汽机的改良和第一台机械纺纱机和织机被发明,让英国于18世纪率先进入所谓的“工业化”。随着当时海外市场对于英国商品(尤其是纺织品)市场需求的不断扩大,大量纺织工厂出现在全国各地,对技术工人需求增长,传统的手工作坊走向瓦解,无数人开始离开农村,告别传统手工生产,开始定居在城市并寻找工作。在此之前,英国的行会组织一直以来都是管制学徒培训的重要角色,通过建立和执行培训标准,英国的行会组织试图把持行业的准入权从而保护其在市场的地位。但随着工业化的进展,尤其是1814年官方废除《手工业法》,英国的行会组织在19世纪初开始转向瓦解,随之传统的学徒制也走向衰落。工业革命后的英国,社会物质财富大量增加,却与传统社会秩序产生彻底的分裂,这不仅引发了深远的经济和技术变革,同时也带来了新的社会问题,其中典型的就是大量未受过专门职业培训的劳工过剩、童工的出现,以及引发的工人工资下降,深刻地改变了社会结构、生活方式、政治制度等。针对上述问题,英国伴随着早期工会的成立,其行动战略基本上是通过调节技术工人供给量来与雇主进行谈判,从而影响工人工资水平和雇佣待遇的。所以,围绕学徒制培训所展开的冲突,开始更多地转向职业工会与技能依附型工业企业雇主之间进行。在当时的英国,国家从未为学徒制培训设立制度化的强制机制,而且英国传统的法律框架也没有随着市场环境的变动而做出适应性调整。所以在英国,工匠们所追寻的模式是以前工业化时期的《手工业法》为基础的,但面对新市场所带来的压力,该模式没有能够成功地维护其传统特权。随着工业革命不断深化,自由资产阶级力量也随之不断壮大,一批如约翰·洛克、亚当·斯密等经济自由主义者认为,工业社会会自行调整这些问题而无须政府干预,强调经济上的自由,并主张为了维护自由,每个人都应该拥有实现目标所需的基本要件,包括所有人在交易时应享有平等地位的权利,免于遭受剥削的保护,以及受教育的权利。衍生于当时英国的自由主义经济思潮也影响了当时英国政府的国家政策,进一步影响了人们的生活和工作,以及职业教育与培训体系。随后,英国的学徒培训经历了战后一波三折的发展,在20世纪四五十年代,由于技工短缺以及政府的支持和要求,才有所复苏。

作为欧洲大陆国家典型代表的法国,在17世纪至18世纪大革命前仍然是一个以农业经济为主的封建国家,而且是当时欧洲君主专制国家的典型,王权和神权极度强化,天主教在法国的势力十分强大。虽然早在文艺复兴时期,法国的资本主义就已萌芽,并在17世纪形成了资本主义手工工场,但是由于政府不直接办学,新教各派力量薄弱,所以天主教会紧紧控制着法国的学校教育。法国的资本主义经济受到压制,直到18世纪才有了显著发展,新兴资产阶级和封建制度的矛盾伴随着这个过程而不断增长和激化。法国新兴资产阶级与封建势力的斗争突出地以宗教斗争的形式表现出来。法国从18世纪资产阶级革命开始,资产阶级与封建复辟势力之间、资产阶级内部各派政治势力之间、人民群众与剥削阶级之间反复进行较量,斗争极为复杂,政权不断更迭,这些情况深刻地影响了法国教育的发展。在18世纪的自然科学中发挥主导作用,然而直到19世纪末,法国才达到了工业化的高潮。在法国大革命后,行会制度在1791年被废除,技术工人的培训问题长期以来仍未得到解决。职业教育和培训主要基于政府开办的夜校、工业学校等方式开展。1871年,法兰西共和国成立,对国家的教育体系进行了重新改造:普及义务教育是出于国家利益而非宗教精神;完成义务教育后,孩子要走向社会,参与工作;无论是为了加强国家的经济实力和还是巩固军事力量,都将培养大量的技术工人作为重要手段。与此同时,政府引进了两类公立学校,教育高素质的专业工人,培养手工和文职人员。在19世纪和第一次世界大战期间,由于工会没有管理自己在职业教育中的利益,工会在法国没有发挥积极作用,国家不断加强集中管理和规范化的形式,法国回到了大革命时期的路上。二战结束后,法国以其典型的中央集权制教育管理模式,由政府推动职业教育发展,其主要手段是主导教育立法,以此促进职业教育健康发展,因受政权和文化的影响,最终走向了以政府为主导的职业教育发展模式。

德国是一个有着悠久手工业生产史的国家,传统手工业部门在学徒制中扮演了重要的法人行动者角色。产业工人工会的组建并不是为了控制工匠劳动力市场,而是基于其他的原因,因为手工业雇主替代了工匠劳动力市场所承担的功能。在这种情况下,技能形成过程与其说是在工业部门中的劳方与资方间的对立冲突中发展起来的,不如说是在传统手工业部门和现代工业部门之间的竞争中发展起来的。早在中世纪时期,市场的狭小促使城市手工业者和商人建立了行会,限制竞争,但行会同时也具有监督产品质量、维护整个行业声誉的重要作用。为了成为一个独立的手工业者,一个年轻人必须去做学徒,经受长时间的训练和严格的考核。由于手工业者在历史上地位比较高,因而德国形成了对职业教育的认可,很多人希望孩子接受培训,获得一份独立的工作。在德国职业培训体系的演化过程中,起关键作用的在于一个独立手工业部门的存续,且它被正式地(而且合法地)赋予了技能培训以及技能资格认证的权力。与英国早期的工业化不同,德国的纺织制造的机械化直到19世纪中期才开始。之后,纺织、钢铁、采矿等行业发展很快。到19世纪末,电气、化工、汽车工业开始发展,大规模的劳动力对这个国家来说日益重要,于是大规模的自由就业开始在德国蔓延,随之几百年来的行会制度及其伴随的传统学徒制得到一定程度的瓦解。然而,这种情况并没有持续很长时间。机械制造业是早期工业化时期另一个关键行动者。该产业部门对技能高度依赖,因而也是小工业企业所提供技能的一个重要消费者。大约在19世纪末20世纪初,德国重要的机械制造企业试图立足于为内部劳动力市场所展开的培训以及厂办技校,从而寻求一种替代性的、分裂式技能形成模型。为了保护传统手工业工人利益,并与日益强大的产业工人阶级的博弈,1897年德国职业培训体系核心的制度——《手工业者保护法》得以立法,从而允许在公共法律的监督下建立手工业协会社团组织,允许手工从业者保护他们行业的共同利益,并建立以限制竞争为目的的组织机构。当时,德国的权威政府的政治动机在于,通过此举支持由独立工匠和手工艺者组成的保守阶级从而去对抗新兴激进的工人阶级运动。二战后,德国工业的快速升级也推动了德国职业教育的升级。小学毕业后,学生不能直接进入技术学校。相反,他们先进入中学完成中等教育,然后选择进入高等教育或职业技术学校。但是,在中等教育方面,他们已经开始准备不同类型的中学,或准备进入文理学校、进入高等中学,或进入职业技术学校的学生已经入学中学。正是在这个时期,德国独特而备受赞誉的“双元制”职业教育逐渐形成,并于1969年以“职业教育法”的形式规定了企业和学校的权利和义务。20世纪70年代以来,德国的职业教育观念受到了一定程度的打击,其主要原因是产业结构的不断升级使产业工人获得了更多的知识,传统职业教育不能满足要求。这促使了新教育体系的不断完善。(https://www.xing528.com)

(三)英、法、德三国职业教育与培训体系的模式选择

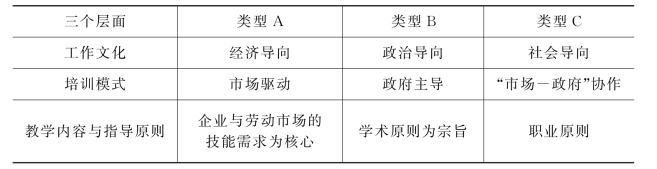

Wolf-Dietrich Greinert在对可能的分析欧洲VET系统历史发展的理论框架的思考中,采取三步法寻找各种系统的共同原则,即工作文化、培训模式和教学内容与指导原则,认为三个国家在上述三个层面有着不同的组合,并逐步衍生出欧洲三种典型的职业教育与培训体系的三种类型,如表6-4所示。[21]

表6-4 欧洲三种典型职业教育与培训体系的分类

根据Wolf-Dietrich Greinert(2002)观点整理,来源:http://www.cedefop.europa.eu/files/32-en.pdf.

类型A:自由市场经济模式。这种模式以英国为代表。其合法模式是基于经济自由主义和古典国家经济学的教义和原则。中心假设是,人们有能力根据自己的理由和见解有效地组织他们的社会互动,特别是他们的工作生活。随着分散经济秩序、私有财产制、自由市场竞争、自主择业,价值优先等原则的出现,经济自由主义者拒绝任何国家对自治人手中的干预,要求国家政策受到限制,满足一些基本的大众需求,这包括避免强迫(如强制执行法律规定的“职责”)。对个人对自己的责任的严格考虑,不仅应被解释为自由的一个要素,也完全满足了自由主义者对社会适应机制功能的期望。市场导向的资格制度只赋予具体岗位所需的可销售资格,即公司具体的实践知识,技能和态度。完成义务教育后,年轻人不需要获得任何特殊资格。他们融入社会和劳工制度主要取决于市场压力。

类型B:政府主导模式。这类模式以法国为典型代表。这种合法化模式是基于在设定职业资格的组织教学原则时应该适用学术理性。通过回顾性地将科学发现应用于个别公司和专业的传统约束经验,而不是通过将所有实践纳入科学监测和实验去实现。通过学术方式实现职业资格的理念是启蒙运动的直接产物,这体现了现代性的精神,即科学,特别是数学和精密的自然科学,将统治世界,特别是技术领域。这是通过专业学术培训作为各级职业资格框架的职业培训规范教学原则的起点。严格的知识型职业培训模式在所谓“高层次”的理论导向型(即学术型)职业中最为有效。

类型C:学校—企业双元合作。这种模式以德国为代表。根据后现代启蒙思想,这种合法化模式以传统为基础,即一方面是中世纪以来在欧洲实行的职业实践;另一方面是以职业为基础试图分析人力资源组织形式的方法。从这个角度来看,职业被理解为要素工作、资格和收入的具体组合。他们涉及的活动是根据传统和社会安排决定的。个人职业的核心要素分为特征交换模型。一方面,作为标准化的社会交换模式,职业形成了根据“角色”确定的社会关系之间的中心联系。另一方面,专业是自我认同的主要来源,即个人拥有自己的形象,并通过他们呈现自己的环境。这在欧洲接下来的几个世纪基本没有变化。“专业”类别允许培训模式发展将经济,社会和教学问题转移到基于系统的逻辑框架和有效处理的能力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。