如果真的要解释汉语是“因何如此”的,那我们不仅要解释汉语如何失去了语法,还要解释它是如何失而复得的。但是,这样一来,这个失而复得的“它”就变成了问题所在。因为,汉语是在某种意义上失去了语法,而所谓的重获则又是在另外一层意义上了。如果更为严谨一点,与其说有某些新的事实改变了我们原本的假设,毋宁说是对于“语法”概念本身的理解发生了变化。[1]这个故事揭示了语言学的历史是如何地断断续续、率性随意,也许这可以看作艾柯(Umberto Eco)所说的“吉卜赛人的都市规划”笑话的一个绝佳例子。[2]最终的结果将会把我们带回到那些做帐篷的人面前,那些学科基础理论的建立者面前。[3]

现在已经不再流行说汉语“没有语法”了,再煞有介事地反对这一名誉扫地的看法,多少有些不切实际。检视这一错误历史的原因是双重的:重建这一历史,我们也许可以恢复某些概念的语境,伟大的19世纪比较语言学家们正是在这些语境中讨论汉语,与此同时,我们也会对“比较”这一行为有更多的了解。我对汉语理论的研究,为比较研究提出了两个建议。我认为,我们应该时刻牢记这两个问题:首先,研究对象的诸多事实是不偏不倚地给予我们的,还是研究者和对象之间互动的产物?如果是后者,比较研究的工作就应重新定义为去探究这一互动的过程——对于我来说,这是比简单地作出相似或差异的评价更有趣的事情。[4]其次,当我们确立了某种互动行为,是否能够确认已经将所有相关的影响因素都考虑在内了?在中国研究中,我们往往倾向于将一个固定不变的中国形象与“西方”对立起来,并且由此归纳它们之间的差异。这一西方概念是1900年前后在欧洲帝国主义扩张国家的态度中固定形成的。二分法很容易讨论各种问题,但是,在我看来,同样很容易遗漏掉比较中常常必不可少的第三方。这也是关于“语法”争论的症结所在。初看上去,翻译这一行为好像仅仅包括两个方面:翻译的源语言和目标语言。然而,对于汉语语法各种观念的历史变迁推翻了这一简单化的想象。在这一情境中,即便是最简单的类型学对立,即便是最明显的二元分类也是在头绪多端、层次复杂的互动中产生出来的。

十七八世纪的欧洲人讨论汉语时,往往集中在那种结合了语音和语义两种线索的文字系统之上。对于他们来说,这是汉语独一无二的特色。没有人会关注究竟是什么规则将这些不可思议的文字组合成了一个句子。[5]但是,当语法在19世纪早期成为讨论的中心问题之后,西方学者对于中国的看法改变了——中国不再是对西方多有裨益的高级文明,而是一个极度缺乏西方社会自视拥有的诸多优点的社会。汉语曾经被称赞的丰富性,现在则变成了一种缺陷。语言学中以历史语言学和比较语文学代替了普遍语言,这个转变也带来了对于汉语的重新评价。特别需要指出的是,对于汉语的重新评价并非是建立在任何新的信息来源的基础之上;西方对于中国的了解在1750年到1820年之间几乎没有多少变化。[6]

伟大的美国语言学家惠特尼(William Dwight Whitney)1864年首次在史密森学会(Smithsonian Institution)做了一系列题为《语言与语言研究》(Language and the Study of Language)的讲座。他的研究可以向我们表明,以某些因素的缺失为基础建立起的对于语言的描述会是何等样子。在讲座中,惠特尼希望能让他的听众对于古代汉语严格的单音节性质留下深刻的印象,因此他说:

也许在一个中文句子和它相应的英文翻译的比较中我们会有所发现。如果我们尽可能还原中文的样子,中文会说:“王说,圣人!不远千里来,也将会有利于我国吗?”意思是:“国王说:哦,圣人,既然你不远千里来到我的国家,难道你不是为了给我国带来利益吗?”[7]

他引用的这句话,是中国传统中影响最大的哲学著作《孟子》的第一句:“王曰:叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎!”惠特尼刻意拿腔拿调的摹仿,明显是为了震慑一下他的听众。为了更恰当地了解维多利亚时期人们对于孟子的翻译,可以参见理雅各(James Legge)在惠特尼讲座的三年前刚刚出版的译著:“The King said,‘Venerable sir,since you have not counted it far to come here,a distance over a thousand Li,may I presume that you are provided with counsel to profit my kingdom?’”[8]惠特尼和理雅各都给《孟子》的句子添加了某些西方人习惯的句子结构,正是这些结构决定了翻译中最值得注意的地方。理雅各希望能让王用参与哲学对话的方式言说——因此,他将这段对话翻译成苏格拉底和他的雅典朋友之间彬彬有礼的对话形式。本杰明·乔伊特(Benjamin Jowett)在1860到1870年代将柏拉图的对话录翻译成流畅的英文。[9]普遍的语言和风格形成了世界性哲思的前提(也是一种终极的目标)。然而,这种将孟子引入欧洲思想世界的方式,无疑是将孟子看成是野蛮人。这种方式只能给理雅各一直以来孜孜以求希望实现的文化间的互相接受设置更多障碍。

然而,惠特尼的目的不在于哲学上的相互吸收。如果可能的话,他更希望揭示出孟子如何无法融入一般性的知识话语。(在这一点上,惠特尼受惠于奥古斯特·施莱德[August Schleicher]和弗里德里希·冯·施莱戈尔[Friedrich von Schlegel],在对于语法的不同描述中显示出地缘政治的遗产。我将在下文中更清晰地展示他们的观点。)这是为了展示差异进行的翻译。为何会如此?惠特尼将他自己的翻译方法描述为将原初的形态“尽可能接近地呈现在”英文中,这种方法带来了某种特殊的人类学意义上的模糊性。词对词的直接翻译希望能呈现某种超乎寻常的“接近性”(nearness),在翻译的源语言和目标语言的每个词之间一一对应,不允许有任何的含混和释义。即便如此,译者也不能保证所有的东西。仅仅是描绘“尽可能接近的”想法过程就已经无法相容了。译者对于“接近性”协议的遵守越能够令人信服,读者对于陌生感的感受就会越清晰,就越能够感受到与原初语言之间的距离。如果说理雅各预见到了基础英语将成为全球通识,那么惠特尼则开启了本雅明·沃尔夫(Benjamin Whorf)的道路,这两种翻译的模式看上去都试图使对方成为不可能的任务。

语言学家用某种洋泾浜英语来追求超乎寻常的接近性,不仅希望把意义从一种语言转换到另外一种,还希望能够包括句子中的句法。这种追求为我们提供了某种形态学意义和历史意义上的独特研究对象:“字面”翻译。当本雅明(Walter Benjamin)说“《圣经》不同文字的逐行对照本是所有译作的原型和理想”时,一定经过了审慎的思考。他进而引用歌德(Goethe)对于译者的抱怨说:“这些译作总是要把印地语、希腊语、英语变成德语,而不是把德语变成印地语、希腊语、英语。我们的翻译家对本国语言的惯用法的尊重远胜于对于外来作品内在的精神的敬意。”[10]本雅明和歌德心中对于德语作为一种能够在翻译中存在、成长的世界性语言充满兴趣。[11]但是这对于19世纪的学院语言学家来说看上有些太过于浪漫了。对外文结构的过分殷勤意味着对于母语的特殊性和真实性的忽视。由意识形态角度来说,这是语言学中诸种分歧的表现:民主和保守浪漫主义之间的分歧,对于普遍自由的渴望和对于传统秩序的认同之间的分歧,以及早期的华兹华斯(Wordsworth)、柯尔律治(Coleridge)和施莱戈尔(Schlegel)与他们自己的晚期思想之间的分歧。

对于大多数读者来说,不符合语言习惯的翻译几乎不能算是翻译;即使是在某些神圣文本的翻译中也不例外,原文和译文逐行对照的翻译需要更多的释义来弥补二者之间的差距。洋泾浜式翻译的不完整性表现为一种不对等关系,这指的是目标语言中的正常言语和源语言中的犹豫不决、模糊不清或是有些过渡的言语之间的不对等关系。尽管,我们可以对这种差异和不对称性做纯形式上的描述,这种洋泾浜风格也唯有在19世纪特殊的条件之下才能得到应有的承认。这些条件跟一些重要的名字联系在一起:卢梭(Rousseau)、赫尔德(Herder)、弗里德里希·冯·施莱戈尔(Friedrich von Schlegel)、洪堡(Wilhelm von Humboldt)、弗兰茨·葆朴(Franz Bopp)。潜藏在这种风格之下的翻译过程——直译、双语对照,以及第二语言在翻译中留下的不对称性——一定和语言自身一样古老。[12]我能想到的最早的例子,是阿里斯托芬的喜剧《地母节妇女》中的西徐亚警官,总是用“我、泰山,你、简”这样的句子说话,常常乱用希腊语中的动词和格——但是,就像威廉·丁多夫(Wilhelm Dindorf)首先发现的那样,他总是能恰如其分地使用格律。卢梭无法理解为何一个奴隶能够意识到他的两只脚是一双并且归入到一个单独的名词“脚”。(很遗憾,卢梭从未试着从这个新鲜的视角描述世界;如果他这样做了也许会推翻我们的“语言”概念。)正如本雅明所指出的,对于神圣文本的翻译需要在源语言和目标语言的句子之间进行更加细致的比较。这种比较能够激发出某些补偿性的表示方式:例如,钦定版圣经用斜体字表示那些不能与原初语言中的词汇一一对应的词。但是,语言类型学和比较语法的时代带来了种种新的课题,而洋泾浜翻译正可以为此提供坚实的基础和合法性。洋泾浜翻译代表了语言之间的不可通约性,它使这一点真实可见。正因为汉语被看作是“无语法”的语言,好像最能支持这种洋泾浜翻译的存在。

回到惠特尼:他为中文作出的努力并非是为了拓展英文的边界,而是为了指出中文与其他语言之间巨大的差异。基于这一点,他在系列讲座中将全球范围内的语言划分成不同的类别。谈到东亚大陆的语言时,他指出:

这些语言的共同特征是它们都是单音节的。如同我们已经总结的那样,对于所有人类的方言来说,它们的表现更接近于原始阶段的黏着语和屈折语。它们尚未开始将语言中那些曾经单独意指的元素融合进复合形式。而这是所有其他语言的历史和发展中的主要进程。举例来说,中文仍然没有小词根,用粗糙的、模糊的形式表达观念,不加分别地使用名词、动词,副词等等……对于结构和历史如此简单的一种语言,我们无需多说,只要指出以下几点就够了:这是一种可以看作没有语法结构的语言,没有屈折变化和词性的区分,同时这种语言四千年以来的变化比起其他大部分语言四百年内的变化还要少,甚至还比不上很多语言一个世纪之内的变化。[13]

洋泾浜翻译满是漏洞——中文和英文之间因局部的、结构性的不对等造成的小问题比比皆是。惠特尼希望能够说服我们,将这些漏洞看作历史性的缺席。其他语言已然脱离了单音节阶段,或者像英文那样,已经开始重回那一阶段,而“贫乏残缺”的中文则始终停留在初始阶段,并且看不出有任何改变的需要、潜质,抑或是机会。[14]用洋泾浜英语翻译孟子可以看作是想象中的通道,经由它我们才得以回到某种原始状态,那种所有的单词都是词根,除此之外一无所是的状态。在当下的言语中,形式上的并列表示那些原本应该发生,却从未出现的历史。正是这种状态将汉语遗留在了语言学历史中融合和屈折变化出现之前的“原始阶段”。[15]对于我们这些经历了这一历史发展的人来说,这可以看作某种回顾,翻译中的释义给我们提供了历史总结的经验,除非他们学习了某种类型学的语言,了解语言发展的历史,否则中国的读者们无论如何无法了解这些。历史中确定下来的翻译由此构成了一种不平等的交易:它告诉我们,某种语法拥有更多的语法规则,其他的语言在这一点上又是如何匮乏。汉语在语法上的缺陷(“缺乏语法结构……言语中没有屈折变化和词性的区分”)无疑成了乞丐口袋上的洞,在那里,那些中文拥有而为英文或者德文所无的东西,都被视而不见,被译者的高超技巧给过滤掉了。这包括:汉语可以用不同的音调来区分相同的音节,或者建立在语义基础之上的包括至少四千个独立字符的文字系统。

因此,洋泾浜翻译只能在一个方向上起作用,把含义丰富的一方翻译成较为贫乏的一方。这一点有结构上的原因。因为,当我们试着逐字逐句翻译另外一种语法表达更加精巧的语言时,如何来填补我们语言自身字句之间的空白呢?由中文翻译成英文或德文比较好办,施莱德和惠特尼插入了大量显著的空白和错误,标示出语言上的差异。但是,当我们由一种更为丰富的语言翻译过来的时候,会有大量的符号使得译作结结巴巴,不忍卒读,完全超出线性语言资源。沃尔夫在图4. 1和4. 2中指出了这一点。

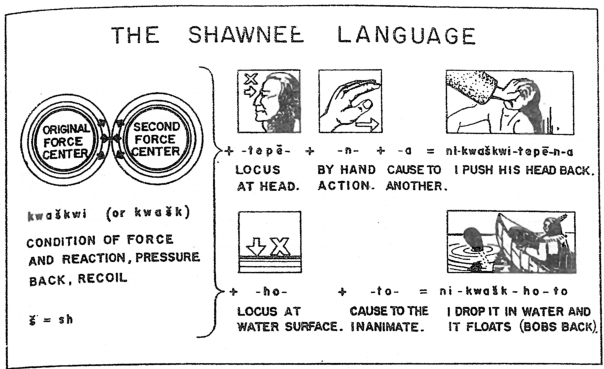

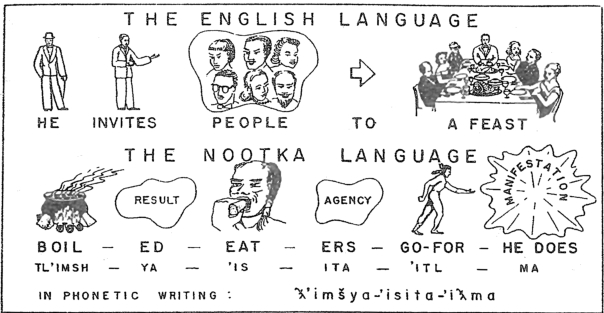

图4. 1 在英文中“我把他的头推回去”(I push his head back)和“我把它扔进水里漂走了”(I drop it in water and it floats)两句话并不相似。但是,在肖尼人(Shawnee)的语言中,与这两句话对应的表述非常相似,都突出强调对于自然的分析以及由语法规定的范畴中的相似对事件进行分类。

图4. 2 此处表示的是英文和努特卡语(Nootka)描述同一件事情的不同方式。英文句子可以分为主语和谓语;努特卡语则不然,但是,它仍然可以完整且合乎逻辑地表达意涵。努特卡语中这句话甚至只用了一个词,由词根“tl'imsh”加上五种后缀组合而成。

4. 1(上),4. 2(下)通过图像表达出语义学和语法上的不可通约性。选自Benjamin Whorf,Language,Reality and Thought,pp. 235,243。

关于不可通约性的争论根据被描述的语言和描述自身所使用的语言的不同,采取了完全不同的形式。在孤立语(isolating language)[16]中(我很快会对这种类型学区分加以批评),以之为母语的人表达出来的思想中的某些差别通常会被那些外来的研究者轻易忽略,而这些差别在研究者的语言中是十分重要的。而在黏着语或者是更为复杂的屈折语中,研究者或多或少总会注意到思想之间的差别。[17]翻译的等值性中必须提及的那些丰富的小品词成为某种测定的基础。在此基础之上,我们才能说我们无法简单地用这种表达事物的复杂方式来言说人的思维过程。

翻译产生出了不对称性和不可通约性,同时令我们把这些结果看作是研究对象本身固有的特性,而不是翻译过程的产物。当惠特尼宣称要“尽我们所能地贴近”中文时,像所有文学翻译者一样,他其实在合成一种新的语言。这种语言的特质唯有在与源语言的关系之中才得以存在。在惠特尼这里,源语言无疑要更加丰富。对他来说,汉语只是英文的某种方言:唯有当它被置于英语的对立面时,才被看作是不完整的,唯有对于它自身之外更多的期待,汉语才会看上去有这样那样的“不足”。为了扭转源语言中所隐含的人类学意义上的含混不清之处,我们可以说:如果对于惠特尼的原始听众来说,翻译的“贴近”制造出某种距离感,这种距离感只有靠放在家门口的东西才能取得。

这并不是说惠特尼对于汉语的描述是错的或是狭隘的。说汉语既没有屈折变化也没有词性并且因此“没有语法”未必一定是错的。错误在于,在没有澄清我们看待汉语的标准时,就宣称这些经由比较得出的结论。问题如此提出,却罔顾我们判断的标准本身是否有意义。假如惠特尼说的是,“如果英语被看作,或者是假设为丰富的,那么汉语不免有些贫乏”,那么这将是对于语言间互动的精准描述。而不是如同现在这样,将翻译过程中充满偏见的描述当作真相。

在惠特尼这里,对汉语的判断成为洋泾浜翻译影响之下的一面镜子。(大量比较文学最终都变成了映射下的镜子或是跷跷板效应的表现。)人们必须在更广泛的语境中理解汉语缺乏语法的评价。仅仅以英文作为单一的对照对于重建这种语境远远不够,唯有至少多考虑一个互动的因素,我们才有可能看清这一评价可能带来的结果。与汉语的贫乏相对应的不仅仅是译者使用的相对丰富的习语——无论英文、德文还是其他语言,最重要的是梵文和原始印欧语那种想象中的辉煌。这才是当我们谈及“中文如何失去语法”时真正相关的东西。

无论19世纪的语言学家对于汉语是赞扬还是贬低,他们都常常提到古代汉语的某些特点,例如:汉语的“孤立性”,单音节的节奏以及不受形态标记的束缚等等。他们依据语法结构对于语言类型所做的各种区分,在汉语这里都遇到了“零点”(degree zero),因为汉语在他们看来根本没有语法。弗里德里希·冯·施莱戈尔(Freidirich von Schlegel)1808年出版了一篇文章,题为《印度人的语言和智慧》(On the Language and Wisdom of the Indians)。文章中,他把所有的语言分成两类:一类是通过词根的变形表现语法关系的;另一类则是词根不做任何改变,而是通过外在的附加变化来表达。中文被看作第二种类型的典型:

值得一提的是,有一种语言完全没有屈折变化。其他语言通过屈折变化来表达的意思,在这里则是通过一些原本有其自身含义的词来表达的。这种语言就是中文。中文独一无二的单音节特点,以及它在结构上完全彻底的简洁,对于我们理解整个语言世界提供了巨大帮助。[18]

鉴于这种分类将类似土耳其语、匈牙利语等这样形态学上极其复杂的语言和相较而言简单得多的中文归入一类,这种两分法的体系无疑有些粗糙。弗里德里希·冯·施莱格尔的哥哥奥古斯特·威廉·冯·施莱戈尔(August Wilhelm von Schlegel)在他之后,率先提出了三种类型划分,并最终成为语言分类的经典方案:“没有语法结构的语言,使用附加结构的语言和拥有屈折变化的语言”。跟以前一样,中文被当作第一种类型的主要例证。在他看来,中文“只有一类词汇,无法容纳任何发展或变形。我们可以说,中文中所有的词都是词根,但无法孕育出果实。在这种语言中,我们找不到衰变,也没有词根的结合,或是衍生,甚至没有那种简单的并置在一起构成的复合词”[19]。

洪堡(Wilhelm von Humboldt)在他的巨著《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》(On the Variety of Human Language Structures)中提出,“除开不具备任何语法形式的汉语以外,还区分了三种可能的语言形式,即屈折形式、粘着形式和复综形式。”[20]无论在他的著作中还是在致阿贝尔-雷缪萨先生的信[21]中,洪堡对于汉语所说的最正面的话就是,汉语在世界语言版图中,排斥所有的语法形式。“在所有已知的语言中,汉语与梵语的对立最为尖锐……由此可见,在我们熟知的所有语言当中,汉语和梵语构成了语言发展上的两个明确的极点,或许不是因为二者在与精神发展相配合的适当性方面具有可比性,但在各自系统的内在性和完整性方面绝对是这样。”[22]“精神的发展”把洪堡的语言学和他的人类学连接在一起。洪堡坚持认为,与其说语言是对于思想的表达,毋宁说经由语言这一有机体,思想才变得可能。因为汉语失掉了几乎所有依靠语音表达的语法,仅仅在词语的排列和次序中实现了一部分,因此,汉语在洪堡的语言分类中,属于类“语言”的较低层级。

一个现存的语系,甚或一种属于某个语系的具体语言,自然不可能在所有的细节方面都与完善的语言形式彻底一致,至少据我们所知,这样的语系或语言是不存在的。不过,梵语型语言最为接近完善的语言形式,而且正是在梵语型语言的基础之上,人类精神文明得到了最成功、最持久的发展。因此,在比较所有其他语言的时候,我们可以把这一类语言看作固定的标尺。[23]

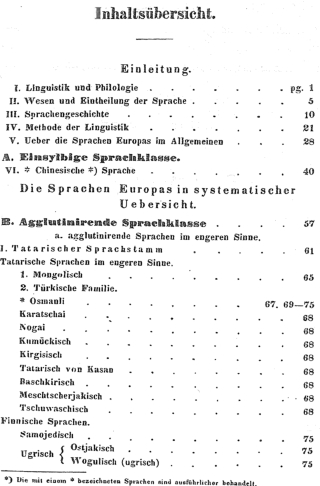

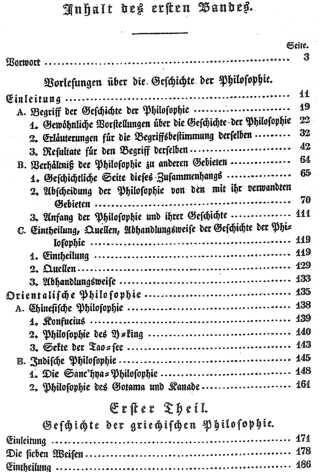

在19世纪语文学的条件之下,说汉语没有语法,必然意味着将它与那些有明确语法的语言,例如梵语和印度语联系在一起,至少是那些可以和印度语或者印欧语系扯上关系的语言。这关系可以是也必然是直接又遥远的。惠特尼引用《孟子》的例子,源自奥古斯特·施莱谢尔(August Schleicher)的著作《以系统的观点看欧洲语言》。在这本书中,施莱谢尔进一步肯定了这一传统,将汉语单独列为一种类别,称之为“单音节语言”以与“屈折语”和“黏着语”相区别。全书的结构明显将汉语的单音节性与另外两种区隔开来:汉语作为单音节语言,仅仅出现在导论的最后部分,被冠以另外的标题。身为三种被认可的语言类型中的一种,汉语却不知为何没被包括在本书所讨论的关于语言的“系统观点”之中。施莱谢尔在导论的开篇就通过隐喻重新估量了建立在语法特性之上的语言类型学标准,并由此解释了这种奇特的划分。在汉语中:

字不能再分节,它是出现在所有差别之前的严格的统一体,就好像自然界中的结晶体一样。这种通过声音而非关系表达含义的语言,构成第一级语言,大多数情形下,我们可以称之为单音节语言……第二级则是黏着语……其中词可以被分解为部分(这是与第一级语言不同之处),但是这些部分无法重新塑造成一个新的整体,此时的词仍然是几个独立词汇单位的集合(这是与第三级语言不同之处)。“单独、整体性的个体仍然是那些个体词汇单位的基础,而不是组成部分之间的主观上的统一体。”这就如同自然界中的有机体对于植物的意义一样……屈折语位于语言阶梯的顶端:至少在词的有机发展中有着真正的分节的部分,词是各部分之间多样性的统一,与之相应的具有同样特性的是自然界中的动物有机体。[24]

图4. 3“语言的单音节顺序”,即汉语,在《以系统的观点看欧洲语言》一书中,夹在导论和书的主体部分之间。

图4. 4 在黑格尔的《哲学史讲演录》里,“东方哲学”被置于“导论”和“第一部分”之间。

文中没有标注的引文源自黑格尔《哲学科学全书纲要》(Encyclopedia)中的第二部分《自然哲学》。这似乎给施莱谢尔提供了一个可以按图索骥的计划,甚至在最具体的细节方面都是如此。[25]一旦施莱谢尔遵循这一模式思考,那他提出的三分法也就不可能保持平衡。它被类比做自然界中矿物/ /植物/动物之间的区分,因为黏着语和屈折语都站在汉语的对立面上,就如同所有有生命物都与那些没生命的存在物对立一样。它们与单音节性语言之间的对立,使得黏着语和屈折语之间的分别变得不那么重要了。事实上,这种分别被看作某种叙事关系,相对于单音节语言来说,只有它们能够进行历史性发展。

显然语言的史前发展阶段分别对应于类型学系统中三种不同的类型:单音节性语言、黏着语和复综语,并且在最完美的屈折语中展露无遗。并非所有的语言都能在自身发展方向上达到最高境界,就如同并不是所有的有机物都可以发展成为动物有机体一样。语音系统可能在任何阶段停滞不前,与此类似,有机体也可能止步于生命发展的任何阶段。[26]

惠特尼同样接受这种语言史的宏大描述。在此,汉语因其僵化且简单的结构,被看作是最遥远过去残存的遗迹。众所周知,惠特尼最大的论敌麦克斯·缪勒(Max Müller)在他的著作中用同样的概念重述了这一结论。直到19世纪末,奥托·叶斯柏森(Otto Jespersen)的出现才多少改变了这种局面。他提出语言的演化不是朝着不断背离汉语的方向,而是朝向汉语的模式发展,这一点对于英语同样如此。[27](叶斯柏森的贡献之一就是澄清了词语之间的次序同样可以成为语法原则:汉语就是在这一点上重获语法。)[28]

欧洲和美国19世纪的语言学家对于汉语的看法,跟汉语本身关系不大,倒是跟少数研究中国的当代学者受到的训练有着莫大关系。他们是将中国看作另一个“吉卜赛都市规划”开始他们职业生涯的。如果印度语如此重要,以至于支配着汉语研究的基本概念长达一个世纪之久,那么它的吸引力究竟何在,梵语究竟意味着什么,它们的身上又发生了什么?

从没有人像弗里德里希·冯·施莱格尔在他的著作《论印度人的语言和智慧》中那样,坚持汉语和梵语之间的巨大分歧。如此一部有些脆弱,同时又充满实效性的著作能够产生持续的影响多少有些令人惊讶。不过,正如我们所知道的,施莱格尔成功建立起一个框架,在那里汉语没有语法、没有历史成为常识。当然,问题在于,这是他自己所理解的语法和历史观念造成的。

施莱格尔对梵语的推崇基于他所谓的对满语语系(其中汉语占主导地位)的排斥。这两种不同的语系有着完全相反的特质和不同的起源——实际上这里所谓的特质和起源完全来自虚构的设想。施莱格尔认为,满语语族起源于拟声和模仿,与此同时印度语则源自人的理解。[29]满语语族之所以没有结构是因为它们不是人类思维的主要产物,而仅仅是人类的动物性对于周围刺激的反映。与之形成鲜明对比的是印度语源自那第一批言说者的“纯粹思想世界”,他的思维“不是图像式的,而是直接明晰地表达自我”。如同神秘的天启,总是降临在某些特定的人群头上,而罔顾其余。这种神秘的“理解”赋予印欧人“清晰的看法”,“敏锐的感受”,以及“善感且富有创造性的心灵”。不过,他从未说明这与印度语的语法之间究竟有何关系。两者之间有什么因果关系吗?在这里考虑因果性问题,无疑会削弱他想谈论的目标。

施莱格尔试图对抗关于人性的流行观念。法国在孔狄亚克(Condillac)之后,而英国则是由洛克(Locke)开始都普遍接受了这一观念,认为人类发展经过了由感官经验到对于对象的命名,进而形成语法范畴三个阶段。这三个阶段分别对应于机械主义、物质主义和无神论。对于施莱格尔来说,梵文语法的完整性和精致程度恰好是有力的例证,足以证明人类语言有某些身处以上所说的进程之外的创造,因为梵文语法的这两个特点都不是模仿性的。诚然,有很多语言是按照洛克和孔狄亚克设想的那样发展,甚至符合卢梭(Rousseau)和赫尔德(Herder)的想象,但是,这些语言恰恰不是我们应该倾注精力加以研究和仿效的。“事实上,在我们看来,很多语言并不是作为充满意义的音节和内涵丰富的内核构成的有机创造,而是由对于各种不同声音模仿和再现构成的。例如原始的情绪性尖叫、手势、呼喊或是指示方向等等。长期的习惯使得它们形成了越来越固定的含义,然而这些定义却是主观的。”[30]起源于模仿,来自自然的语言仍然停留在自然领域中。那些神奇的语言则是在超自然的领域中开启,持存,并且自我思索的。

这种类型学上的两分法来自施莱格尔对于法国大革命结果的憎恶。像洛克、孔狄亚克、卢梭和拉美特利(de la Mettrie)一样,他把中文看作由符号构成的机械系统。而这些符号则是基于模仿、再现和不断的巩固。印度语对他来说是机械语言的精神对话者。身处19世纪中期语言学分类体系核心的印度语在此变成了汉语的倒影,某种一厢情愿的投射,如同令人感到不快的前共和国。(https://www.xing528.com)

施莱格尔虽然才华横溢,仍是业余爱好者,但是,真正的语文学家们很快会在工作中填满他留下的种种暗示。弗兰茨·葆朴(Franz Bopp)在他的第一本书《论梵语动词变位系统》(On the Conjugation System of the Sanskrit Language)中指出,原始的印欧语言在莱布尼茨(Leibniz)和约翰·威尔金斯(John Wilkins)的哲学意义上就是一种完美的语言,并且是由某位仁慈的神降临给人间的。葆朴在梵文的动词变位的词尾中发现了早期印欧语系中代词的残余。没有任何东西是没用的,一切都充满意义。“当语言的天才们煞费苦心、深思熟虑用简单的符号表达人的简单观念时,当我们看到同样的概念无论是在动词还是代词中都因明智的考量有着相似的表达时,很明显字母原本就有其自身的意义,并且始终保持着它原本的意义。”[31]这是与惠特尼关于中文的简单粗暴的原始主义全然不同的历史性还原。这种看法是把印欧语系的早期形式看作是最完美的语言。在这个意义上,葆朴是施莱格尔的优秀传人。汉语,包括那些类型上、历史上被汉语同化的语言,不是作为结构严谨的整体出现,而是倚赖文化的强力作用才得以保持下来的、独立符号的集合。

印度语给施莱格尔提供了一个关于超越的历史叙事,同时也给他和其他很多人提供了一整套崭新的声名卓著的起源。把印度语和自然的“模仿语言”分割开来的尝试经不起认真检验,但是,这种想象的印度—雅利安主义共同体无疑要坚固持久得多。随着法国日益衰弱,在革命和重建的记忆中留存下来的是一个理想化的印度。与之相伴随的是施莱格尔在对满族语的描绘中暗含的那些充满争议的目的。惠特尼对于他身处时代的刻画,要求他们重释世界历史,并且在这一过程中,将民族、国家和所有的仇恨都消融在广泛流布的语法之中。

我们研究印欧语系的独特兴趣,一部分是因为我们自己的语言就是它的分支之一……但是,我们专有的理由是关心我们的语言,包括使用它的民族,在人类的语言和种族中所处的位置……(印欧人种)最初作为行动者进入到我们已经习惯的世界历史之中……是在远东,在居鲁士(Cyrus)和他的后继者统治的波斯帝国。这使得它将自己建立在那些更加古老帝国和文明的废墟和遗迹之上,这些文明属于他人,部分是闪米特人,部分是与之相近的民族……波斯帝国在一路向西的大举进攻之中,第一次遭遇到西方那些卑微的共同体之一,即那些由希腊城邦和城市组成的混乱弱小联盟的阻挡,虽然联盟人数不多,但是,它们注定成为印欧种族的辉煌——罗马的真正建立者,攫取了希腊文化果实,为之赋予了它特有的组织和同化的力量,为所有国家立法……如果我们说基督教出身自闪族,那么是希腊和罗马赋予它普遍性……

闪米特人在新兴的伊斯兰教的热情激励之下,告别了他们的沙漠,越过了亚洲和非洲最美丽的地方……然而,最终,在更高级的民族复兴的威力面前退却了,并由此开启了最后一次最为伟大的印欧霸权时代,这就是我们现在生活的这个时代。过去的几个世纪,欧洲国家在世界历史中始终处于顶端,所向披靡。它们不仅自身开明,还是人类的启蒙者……它们的能力席卷了整个地球;它们的舰船遍布两极之间的每一处海洋,不断从事着探险、贸易和征服;那些孱弱的民族因其内在的无力,开始学习它们的文明、臣服于它们的权威之下,或者干脆消失在地球上……它们从祖先那里继承了普遍的统治王权……它们也配得上这些。因为正是它们,在足迹所到之处给世界带来了过上美好生活的知识、道德和宗教。[32]

雅利安人一心同体这种想法,必定作为某种补偿性的调整,深深启迪着惠特尼。那是特殊的时刻,也许从史密森讲演厅中已经开始了。大多数使用印欧语言的美国人都因如何更好地引导受他们影响的民族这个问题针锋相对。所谓的泛雅利安主义也许更糟糕。当然,印欧语言学并没有彻底堕落成种族主义宣传,它们也没有为过去两百年间的军国主义或者是灭绝人性的行为增添任何必需品。但是,但是……我脑中不禁闪现出那句俗语:“corruptio optimi pessimum”(好人的腐败才是最糟糕的)。弗里德里希·冯·施莱格尔对于欧洲人对部落和自我的理解的影响,较之戈宾诺(Gobineau)那种古典的,责任的种族主义更加微妙和迂回,[33]那些对语法美的赞扬是否产生了丑恶?对高贵祖先的追忆是否导致了那些可耻的行为?当然不一定,但是,观察其间的互动,却让我们无法漠视其中潜在的危机。

【注释】

[1] 关于这一点,参见Ramsey, The Language of China, pp.49-57。关于欧洲人对于中文语法的观念的历史,参见Egerod, “Typology”; Harbsmeier, “John Webb and the Early History of the Study of the Classical Chinese Language in the West”。早在1912年,Morgan在他的Wenli Style and Chinese Ideals中就指出“没有语法的语言”这个说法根本没意义。在此我不希望再现欧洲和北美对汉语研究的整个历史,而是希望能够回溯一种颇有影响的理解上的偏差。对于汉语的语法研究肇端于Stanislas Julien(Syntaxe nouvelle de la langue chinoise, 1869—1870)和Georg von der Gabelentz(Chinesische Grammatik, 1881)。第一部中文撰写的研究汉语语法的著作是马建忠著于1898年的《马氏文通》。据他自己说,撰写这部书是为了能够回应对于汉语的轻蔑。因此这部书取代了马氏原本计划写作的关于经济、外交和知识产权改革的著作。马建忠曾经接受了传教士的教育,并被李鸿章送到法国学习政治制度,因此,他是1898年改良的代表性人物。

[2] 艾柯在他的小说《傅科摆》(Foucaults Pendulum)中让其中的人物设想了一所“比较不相干学校,教授无用或不可能之课程”。其中举出的不可能的例子即是“吉卜赛人的都市规划”,众所周知,吉卜赛人居无定所,因此,这是某种荒谬的设想。——译者注

[3] Eco, Foucaults Pendulum, pp.74-75.

[4] 提及“互动”,我脑中浮现的是爱因斯坦关于时间和空间的相对论出现之后,物理学家们如何学习测量的方式。关于那些谈论测量、观察者和互动的有趣文献,参见Dewitt and Graham, Many Worlds Interpretation。对于这种“普遍经济”的哲学和文学上的研究,参见Plotnisky, Complementarity。

[5] 关于突出符号而非句子的倾向,参见第三章。

[6] 关于这一转变的历史,以及其资源和接受过程,参见Etiemble, LEurope chinoise。

[7] Whitney, Language and the Study of Language, p.331. 惠特尼引用的《孟子》引自Schleicher, Die Sprachen Europas (1850), pp.50-52,Schleicher则是选自Stanislas Julien, MengTseu vel Mencius (Paris, 1824), p.1。

[8] Legge, The Works of Mencius, Book I, part 1, in idem, The Chinese Classics, 2: 125.

[9] Jowett, The Dialogues of Plato.

[10] Benjamin, “Die Aufgabe des bersetzers,” in idem, Gesammelte Schriften, 4.1: 20-22. 全文参见氏著Illuminations, pp.80-82。中译本参见本雅明著,汉娜·阿伦特编,张旭东、王班译《启迪》,北京:三联书店2008年9月。第100、98页。

[11] 关于世界性的浪漫理想,参见Berman, LEpreuve de létranger。

[12] 关于这一过程,参见Weinreich, Language in Contact。关于中国的洋泾浜翻译,参见Bolton, “Language and Hybridization”。

[13] Whitney, Language and the Study of Language, pp.330-334.

[14] 同上。P.257.关于“贫乏残缺”需要加以说明。Georges Devereux(From Anxiety to Method, pp.162-177)用了一整个章节讲一个故事,其中医疗从业者们对于那些部落中人们的与他们自己不同的那些身体特征的反应,就像是对待某些缺陷(有时是漠视,有时是夸大这些差异)。他们同时会在焦虑中面对这些人为设想的缺陷,好像它们威胁到他们自身机体的完整性。

[15] 类似的说法,参见Humboldt, Sur lorigine des formes grammaticales, pp.102, 105, 147。

[16] 译者注:孤立语的主要特色即是缺乏形态变化,也就是它不是通过词的内部形态变化来表达语法作用,而是通过虚词和语序等词本身以外的成分来表达。例如汉语、壮语、苗语、彝语、越南语、缅甸语、马来语等,其中越南语是最典型的孤立语。

[17] 相关的例子参见Fingarette, “A Way Without a Crossroads,” in idem, Confucius, pp.18-36。其中,他指出孔子从未设想过道德选择。Hansen, Language and Logic,其中指出,中文设定了一种充盈的形上学,而不是关于实体、个体或阶层的形上学。

[18] Schlegel, Sprache und Weisheit der Indier, p.45.关于施莱格尔和他的影响,参见Davies, “Language Classification”。

[19] August Wilhelm von Schlegel, Observations sur la Langue et la Littérature provenàles(Paris,1818), cited in Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft, pp.366-367.

[20] Humboldt, ber die Verscheidenheit des menschlichen Sprachbaues(ca. 1830—1835; first publication, 1836), in idem, Gesammelte Schriften, 7.1: 254.

[21] Humbloldt, “Lettre à monsieur Abel Rémusat sur la nature des forms grammaticales en général et sur le génie de la langue chinoise en particulier”(1806), in idem, Gesammelte Schriften, 5: 254-308.阿贝尔-雷缪萨先生是Collège de France第一位汉语教授(这一讲席于1814年设立)。关于这封信的德文译本,以及在充分的汉学知识基础上的注释,参见Harbsmeier, Wilhelm von Humboldts Brief an Abel Rémusat。

[22] Humboldt, ber die Verscheidenheit, in idem, Gesammelte Schriften, 7.1: 271, 274.

[23] 同上,p.253。

[24] Schleicher, Die Sprachen Europas, pp.7-9.

[25] 引文参见Hegel, Enzyklopdie der philosophischen Wissenschaften, Pt.Ⅱ, Die Naturphilosophie, par. 343;另一版本的译文参见Petry, Hegels Philosophy of Nature, 3: 45。

[26] 参见Schleicher, Die Sprachen Europas, pp.14-15。

[27]“有一种语言,汉语,其中不需要任何分析就可以发现构成语言的各个部分。这是一种没有任何词根合并的语言:每个词都是词根,每个词根都是一个词。事实上,它是我们能够想象的语言存在的历史中最原初的阶段……所有语言都必须由中文或是这种单音节阶段开始。”(Müller, Lectures on the Science of Language, p.273.)关于Jespersen的看法,参见他的“The History of Chinese and of Word Order,” in idem, Progress in Language, pp.80-111。

[28] Scaglione, The Classical Theory of Composition, pp.337-349.

[29] Schlegel, Weisheit und Sprache der Indier, pp.61, 63. 理解(Besonnenheit, understanding, reflection)是赫尔德(Herder)在面对柏林科学院1770年的获奖论文“语言源自神还是人?”提出的两种选择时,举出的中间项。参见Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache。

[30] Schlegel, Weisheit und Sprache der Indier, p.66.

[31] Bopp, ber das Conjugationssystem der Sanskrit Sprache(1816), p.147. “葆朴看上去好像认为原始语的基本语义学元素是由单独的词素构成和表达的。他相信原始印欧语系的单词是对于元素意义的再现。在派生语言中,这一状态因为发音的衰落被遮蔽了,这可以通过比较的方法加以重构”(Kiparsky, “From Paleogrammarians to Neogrammarians,” p.332)。

[32] Whitney, Language and the Study of Language, pp.230-232.关于“绵延悠长且伟大的印欧霸权”的一个独特的维度是安顿了美洲(在各个方面,这都是惠特尼在史密森学会讲演的前提条件),并且欧洲商人的贸易网络接管了早先由阿拉伯人统治的地区。这种早期贸易的“世界体系”对于重商主义殖民的参与者来说不是什么秘密:正像Putnam Weale(The Vanished Empire, p.157)追溯的那样,1842年第一次鸦片战争的结果是:“原本阿拉伯人经营的,由广东至长江的五个口岸,终于对国际贸易开放了。”关于1400—1800年间全球贸易模式的变化,参见Frank, ReOrient, pp.52-130。

[33] 汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)在她的《极权主义的起源》(The Origins of Totalitarianism, pp.158-184.)中描述了“种族主义之前的种族思想”。她说:“至于19世纪初期的语文学家,其关于‘雅利安主义’的概念吸引了几乎每一个种族主义研究者,因此将他们归为种族思想的宣传者,甚至尊他们为创始人。其实他们是最无辜不过的。他们跨过了纯粹研究的界线,这是因为他们想在结论中尽可能将文化同宗的民族纳为同一个国家。……换言之,这些人仍然延循18世纪人文主义传统,对陌生民族和外族文化怀有同样的热心”(ibid., p.116n6)。我认为18世纪世界主义和后来到种族区分之间的这条线索传递给了施莱格尔的Weisheit und Sprache(它描绘了摹仿语言和理性语言之间的区分),并且在那些跟随施莱格尔的真正的语言学家的著作中延续下来。关于将施莱格尔塑造成为原始种族主义思想家的看法,参见Bernal, Black Athena, Ⅰ: 227-239; Said, Orientalism, pp.98-99。关于与此相关的,令反对种族主义意识形态走向前台的语言学辩论,参见Aarsleff, “Breal vs. Schleicher: Reorientation in Linguistics During the Latter Half of the Nineteenth Century,” in idem, From Locke to Saussure, pp.293-334。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。