在前面部分,我们试图描述18世纪社会产生的特定环境,无论是物质上的还是文化上的。我们着重强调的是中国的多元和差异,以说明反映帝国各大区特点的各类社会组织和社会问题。这种分析注重的是人们生活的不同历史和环境状况,既强调差异性也强调相似性。不过在将这些地区进行了较为系统的相互对比之后,更重要的是要对其进行整体的理解。我们或许可以先简单地从一些数字概念谈起。

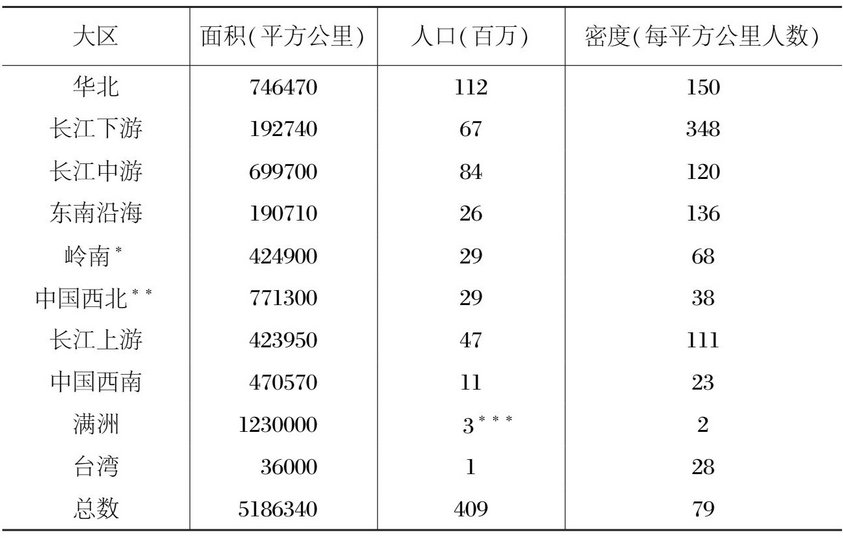

表3显示出鸦片战争爆发后不久(正处于我们研究时段的外缘)各大区总面积、人口和人口密度的巨大差异。就人口而言,人口密度最大和最小地区的比率是15:1。就面积而言,最小的大区长江下游不到最大的大区华北和西北的三分之一,但人口密度是华北的两倍多,西北的九倍多。长江下游还是帝国中城市化程度最高的地区。如果我们用国民生产总值来显示各地区出产的数字,肯定就能反映出它们之间的差距更大。因而有必要知道,帝国被分为18个省(还有我们所说的大区)表面的均等实际掩盖了其面积和资源的极不均等。

表3 中国大区:地区、估计人口和人口密度,1843年

材料来源:施坚雅:《19世纪中国的地区城市化》,载施坚雅编:《晚期中华帝国的城市》,第213页。满洲的人口数字见德怀特·珀金斯(Dwight H.Perkins):《中国的农业发展,1368—1968年》(Agriculture Development in China,1368—1968)(Chicago:Aldine,1969),第212页表5。面积数据见王业键:《中国地图》(Atlas of China)(New York:McCraw Hill,1973),第261页。

∗包括海南。

∗∗不包括新疆。

∗∗∗1851年的人口。

施坚雅的著作中还提到,到19世纪中叶中国的地区城市化有着不同的类型。有些地区尤其是沿海地区在经济和文化方面是高度城市化的:有长江下游、东南沿海和岭南。而长江上游、满洲和台湾这些新开发的边疆地区有充足的耕地,城市化的程度最低。有些地区(长江下游、东南沿海)已有许多有相当规模重要的城市,其他地区则是以单一的都市(北京、广州、盛京)为主。政府的活动、运输的技术、环境的有利以及人口的密度,这一切都影响到城市的规模和地位。我们已注意到,人口和经济活动(对内和对外)的变化使得一些城镇衰落,而另一些则兴旺发达。虽然官员、商人、学者和农民的交往有助于城市同质文化的形成,但个人对城市的感受还更多是依靠他们生活的那个大区。

与此类似,虽然我们强调清初中国边疆地区所经历的共同的过程,但还要很好地了解到这些边疆地区各自有何差异。最有前景的边疆地区(台湾、满洲)的耕地辽阔,容易耕种,也便于灌溉;而最困难的地区(西南、新疆)则有高峻的山岭和广袤的沙漠。就是以现代技术来看,西藏和新疆在今天垦殖也很艰难。在帝国偏远的前哨,不同的生态类型以及有214着不同文化的部落民创造出了千差万别的混合文化。

不过,对大区所作的这些比较既掩盖了各大区内部的相似之处,也掩盖了其间的巨大差异。每个地区说起来人口和资源的分布极不平均。例如,表3中反映出岭南的人口密度相对较低,这是该大区人口密集的珠江三角洲以外的情况:在该地区平均人口密度与人口最密集地方的比率是1:20。成都平原的各县与长江上游边缘地带的比率与此类似但差距没有这么大(1:9)。[1]此外,如果认为这些作为整体的大区其内部的同一性一定会大于超越大区界线的亲和力也是错误的。那些住在边缘地带的人通常与住在山区居民的共同性要比住在河下游遥远城市里的人多得多。在边地,明显的差异和内在的紧张关系是以族性、阶级和地位为基础的,而这些基础又是与共同的经济网络和共同的文化(包括方言)共存的。(https://www.xing528.com)

共同的族性构建了其在全国范围的联系一。幅有关客家人住地的地图会跨越东南沿海、岭南、长江中游和长江上游这些大区的边界。人们可以认为,客家人中延续着的联系形成了在整个帝国范围内重要的社会交往网(当然,会馆和其他地域组织也构建了跨越地区界线的社会交往网)。尽管满人在以多种方式被汉化,但18世纪时在中国各战略城市驻防的旗人仍坚守甚至还强化他们的民族意识。就在18世纪满人的萨满传说和口传历史被记录下来(并逐步完善),先前口传的家族史也被记录成文。与此类似,回民也在整个帝国分散在汉人居住的城镇中。他们强烈的民族和宗教认同感具体影响到他们生活的每个方面,从日常琐事到对职业和住地的选择,而且还不断受到回民商人在全国流动的强化。

地区内外的差异都有其类似的过程而显得错综复杂,但它们又因全国经济形成的长期发展趋势而有所弱化,全国经济不再仅买卖像玉石和人参这样的奢侈品,而且还买卖普通人需要的大宗产品。粮食、原棉、棉215布、生丝、丝织品、茶和盐或许是大众市场上最重要(以贸易的数量来看)的商品,大量地跨越了大区的界线进行交易。有些商品如盐有长期贸易的历史,而其他商品如稻米只是在16世纪以后经济繁荣时才开始成为长途贸易的主要商品。粮食(稻米和诸如小麦这样的旱地谷物)是清初全国市场上数量最大的单项商品。

王业键要我们注意18世纪时在帝国范围内货物和从业人员跨越大区边界流动,还要我们注意在大城市粮食市场上价格不断接近的趋势。政府经常采用将从发达地区得到的税收收入转到欠发达地区的办法来在地区间重新分配剩余的东西:在18世纪西南、西北和长江上游经常接受政府的这种补贴。此外正如我们多次谈到的,18世纪又是一个人员大流动的时期。一般来说,农民离开比较发达、人口比较密集的地区,如长江下游、东南沿海、华北、长江中游部分地区和岭南东部,到西面和北面的地方去,去汉江的灌区、长江上游、西南地区和遭到破坏的两湖地区,还去满洲和东面的台湾。

除了政府的补贴和移民外,还有来自长江下游和其他发达地区的货物(主要是棉织品)输入,主要是通过跨越大区边界的船运输入。作为交换,欠发达地区在18世纪向发达地区的城市中心输出粮食;大豆和小麦由满洲运往天津和上海。铜和其他贵金属是西南地区对全国经济的贡献。王业键这样总结了这种交换关系:“发达地区向欠发达地区提供人力、资金和技术,而欠发达地区在发展过程中向对方提供食物和原材料。”[2]他还提出,在此期间像满洲和四川这样经济上取得了成功的地区开始越来越多地向中央政府纳税,使得地区间的平衡出现变化。与这些变化同样也很重要的是在19和20世纪新精英层的文化和社会地位上升。

因此,18世纪各大区的发展是一个更宽泛的交换背景的组成部分,它是政府所为,也是商人和农民移民所为。虽然国家的部分还不是特别大,但在这一时期它已地位稳固有其影响,对各地区经济的运行极为关键。

再者,文化整合的连续过程加强了商人的网络和交换的模式。私人和公众的活动、贸易、官僚机制和礼仪这一切都将各大区相互联系在一起,还将大区与更大的实体清帝国联系在一起。所以清代社会并非只是一个互不相关的社区的松散联合。在前面各章中探讨的文化的扩散和标准化不仅受到经济交换的推动,还受到政府政策和一个真正全国精英活动的促进。因为政治单元经常会打乱经济的联系,所以省和大区都不会因得到其百姓的效忠而发展成为国家的一个强大对手。国家会分解为各地区组合单位的可能性逐渐被将帝国连在一起的多股纽带所衰减,而这正是清初和清中叶的一项有重要意义的遗产。

注释

[1]葛德生(George B. Cressey):《中国地理的基础:土地与其人民概览》(China's Geographic Foundations:A Survey of the Land and Its People)(New York:McGraw Hill,1934),第362、317页。

[2]王业键:《中华帝国的土地税》,第89页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。