在中国内地和边疆清代经济的发展必然会与这一时期清代社会的变化有机地联系在一起,所以就必须对之进行较为详尽的考察。随着经济的发展及其更加多样化和商品化,人口也在相应地增加并向新的地区迁移,社会更具流动性和非人格化,在一些方面表现为更多的异质性,而在另一些方面则表现为更多的同质性。另外,清王朝被卷入世界经济之中并不代表它对除东亚以外的世界有了更多的了解。

在有清一代,农业在全国生产中占有主导地位;就像现在一样,大多数百姓都住在乡村中,他们主要在田里干活。中国长久以来从不采98用欧洲的那种混合农作系统,将畜牧与谷物耕作结合在一起,而保留大块耕地用于放牧。中国人主要从事谷物耕作,用密集的人力代替畜力。但这一帝国的面积有欧洲的两倍大,因为气候和土壤差别很大而造成了地区的差异,使得各地的耕作系统种类繁多:在20世纪初的调查显示547种轮作方式,而更早时或许也有这么多。

农耕中的插秧场面

一般来说,中国本土可以分为两个区域。主要分布在北方平原的旱地耕作区域,生产的主要谷物有小麦和各种小米;淮河和秦岭山脉以南主要种植水稻的区域。而在这两个区域之间,耕作方式、所用农具、粮食仓储和土地占有制度都有很大不同。北方旱地农业遇到的困难是生长周期短,还有旱涝两大祸患。收获的产量经常是大起大落,就是整个一季粮食歉收也是常事。因为产量不高,人口密度也就不大,耕作规模不得不超过南方。就像明代的皇家土地一样,清代分给旗人的皇家庄园和土地都集中在北方。除这些庄园外,开始都由奴役劳力耕作,后来则由契约佃户耕作,很少有租赁形式。地主一般都要全面地参与生产活动,提供种籽、犁和耕牛以换得一份收获物。分成租佃制在北方要比南方更为普遍,通过这种方式地主和佃户分担了遭遇歉收的风险。

中国南方的水稻耕作是典型的东亚稻米耕作体系,平均产量要远远超过小麦、小米,故而能满足密集的人口所需,给予投入的大量人力以回报。亚洲水稻品种众多,中国也培育出了几种,以适应特殊的土壤、气候和水的条件。因为水稻种植主要依靠水中的养分以及及时供水,所以开挖和维护灌溉系统就非常重要。然而,大量的投入与组织的完善总是会带来丰收,水田能够多季耕种。

中国南方丰沛的降雨和为水田供水的河渠网也是高效率水上运输体系的基础,这使许多地方能与较远的市场联系。许多商品沿着河流被99运出各大区域。从湖南湘江流域的“米箩”中把米靠水路用船运往汉口的贸易中心,卖给商人,再由他们沿长江运往长江三角洲地区。由于大量生产稻米而人口密集,相应地使农业生产的规模不大,实行租佃的比例高,还有多种形式的农业生产体系。这些体系将手工生产和副业生产都纳入了小农经济。

北方耕作类型在华北和中国西北比较典型;而南方耕作类型则主要分布在长江下游、东南沿海、长江中游、长江上游、岭南和西南地区。在清代新开发的地区,满洲属于北方,台湾属于南方;而分布在沙漠和草原中脆弱的新疆绿洲农业耕作与两者都有明显的不同。在各大区域中,核心地区的集约型农业与边疆地区的粗疏耕作完全不一样。

中国的马克思主义学者对“农业中资本主义萌芽”的研究谈到了18世纪农业经济与商业发展之间的关系。有了更多的商业活动,对农业的投资增加,推动了为市场种植作物的专业化,种植不断发展的手工业所需的原料和诸如茶、甘蔗和烟草这样的消费品。为了获利,商人、地主和农民买地或租地来生产经济作物,许多人发了财。在清初出现了一种新的经营地主,一个普通人雇用劳力种几百亩地,为市场需求而种植。市场的影响还可进一步在租赁形式的变化中看到,与地主相对的佃户地位有了改善,在农业中领取工钱的劳动者兴起,土地也更多地被当作一种交易商品使用。依照这种观点,农业中的资本主义萌芽推动了向商品化和专业化发展的趋势,改善了大多数佃户的状况,同时也使得农村社会趋向贫富两极分化。

受过西方学术训练的经济史学家都倾向于以怀疑的眼光去看待这一资本主义萌芽命题,但他们的许多研究却让人没有想到会对明清时期农业发展的主要趋势持一致的看法,包括认为农业经济更趋多样性,因而导致农村社会的多样化。大多数西方学者还认为,在清初土地占有变100得更加分散,大地主已不多见(甚至就连大规模的皇家土地所占也不到全部耕地的百分之一)。

这一商品化过程的众多要素在更早时就已出现了,尤其是在宋代商业革命的时期。由于缺乏可靠数据以进行准确的比较,历史学者遇到了困难,不能将早期发展与明清资本主义萌芽区分开来。他们不得不转向关注中国经济内容的变化。在18世纪,中国已出现了一种新的更高形式的经济活动,这具体表现在16世纪时白银的货币化,墨西哥银元已在清代市场上流通,多重土地权和永佃制这些新的形式出现,以及农业雇工劳力市场的产生。

日本、中国和西方学者都认为,不管其到底是如何起源的(这仍是一个有争议的问题),保证佃户有永久耕种权的制度最早是16世纪后期在福建南部出现的,到18世纪已传播到整个水稻生产地区,在许多旱地耕作地区也能见到。多层的所有权使得地主—佃户的关系更加疏远,这在物质条件和社会地位上都对佃户有利。由于保证了佃户能长期耕种土地,使得他们有兴趣保持土壤肥力,增加产量。大家还认为,即使不实行永佃制,大多数佃户的情况也会好得多,因为这时在法律上他们已被当作平民而不是受奴役的依附民看待。

在农业中劳动力从奴役向契约形态变化的总趋势是这些经济变化所产生的众多社会后果之一,这些经济变化与以前恰好形成鲜明的对比;而这一形态的变化同时也推动了明清时期消除原有身份、增加劳力和土地流动的缓慢发展过程。

我们还必须注意不要夸大18世纪农业方面新的发展。例如,土地的买卖和抵押情况就表明一直存在着对土地理论上流动的惯例限制。在许多地方一,个地主在将土地卖给外人前先要让他的亲属买。有人对18世纪福建几十年中同一块土地的地契做了一项很有意义的研究,发现土地完全要从所有者处脱手经常要花费好几十年时间。对台湾一块地产所做的长时段研究也得出了类似的结论:地产的大小总是随着家庭劳力的多少在相应地变化,但土地交易主要是在男性亲属间进行:也就是说“土地的易手经常是在一个有限的社会范围内进行”。[1]

16世纪后的经济繁荣还创造了新层次的农村市场,将乡村比以前与商品经济更牢靠地联系在一起。清初的大部分交易都仍在地区范围内进行,但像粮食、茶、棉花和丝这些大宗消费品的地区间贸易和全国贸易却有了明显的拓展。通过长江将稻米从内地运出,长江三角洲开始成为消费品的一个加工中心,经大运河从华北输入原棉,输出棉布成品和当地的蚕丝。在农村生产的手工纺织品经过商人之手再卖回给农民,农民则以卖粮所得的钱买布。上海在被西方人发现前很早就已是一个沿海贸易的繁荣集散中心。几千艘船从东北和华北运来小麦和豆制品(大豆、豆油和做肥料的豆粉),其他船则将糖、陶器和茶运往北方。长江三角洲作为全国的贸易集散地和制造业中心获得了商业利益,使之为取得在政治和文化上的领先地位打下了经济基础。

在18世纪最有影响的变革是出现了像地方钱庄这样的经济机构和新的财政管理方式,这些都出现在18世纪末,是为满足不断发展的长途贸易的信用所需,以便于安全、快捷地汇兑钱款。地方钱庄收取存款,发放贷款,发行私人汇票,在不同地区间汇兑钱款,并从事主要为当地贸易和长途贸易服务的其他事项。私人汇票可在钱庄、专门换钱的钱铺和当铺中以白银和铜钱兑现。地方钱庄代表商人发出承兑汇票,在五到十天内兑现,使得商人能购进大量商品,而提款和转帐有助于商人将资产在各地转来转去。到19世纪初,纸质票据或许已占到货币流通总量的三分之一以上。在没有政府参与的情况下,大规模长途贸易的需要促使商人将货币体系从双金属制改变成了以纸质票据补充铜钱和白银的体制。

与此类似,在正式的法律制度之外,习惯法也在推动经济的(和社会的)交易。法律的发展还反映了与陌生人做生意的需要在不断增加。在清代经常要靠书面契约来买卖和抵押土地,买卖商品和人口,雇用领工钱的劳力。最为明显的是,私人契约(所谓白约)对红色(即经过盖印,交费后在地方衙门登记)的官方契约加以补充,很快在数量上还超过了红约。通过这一有活力也有效的契约法体系,在采矿、航运、商业和农业这些部门终能形成经营的伙伴关系,并能对之进行保护。

前面谈到的农业商品化和多样化进程在不同的地区、不同的时间出现。这首先是一个长时段的渐进过程,开始时受到对外贸易的重点变化的推动,其重点由来自中亚的商队转到东南沿海的港口。16世纪来到中国海域的欧洲商船能比中世纪时期的骆驼商队在更短的时间内运来更多的货物,花费也更少。随着海上贸易的出现,事实上在欧洲和中国之间的大规模贸易也就兴起了。

清初国内经济不断卷入的对外贸易有两个主要的组成部分:由中国商人乘帆船去东南亚、日本和菲律宾(1583年后被西班牙占领)的港口所进行的交易,和欧洲商业公司横渡印度洋和太平洋所进行的不断扩展的贸易。中国的帆船贸易主要由来自岭南和东南沿海的商人控制,他们运瓷器、棉花、丝织品去马尼拉,以交换墨西哥银元,还向东南亚运去陶瓷、纺织品、药材和铜钱,以交换熏香、象牙、胡椒和稻米。

明清易代之际,在东南亚港口与欧洲人的对外贸易因明朝效忠旧臣的抵抗而暂时中止了。1684年后,皇帝对海上贸易的禁令被废止,外国商人纷纷来到广州,1759年皇帝下达谕令最终将海上贸易限制在这个港口。贸易的这种“广州体系”一直延续到1842年(鸦片战争结束),这一体系规定欧洲人必须通过公行贸易,公行是个贸易群体,国家给予它们贸易专有权,经营茶和丝绸,而它们要负责收税、租赁货栈以及控制外国人。

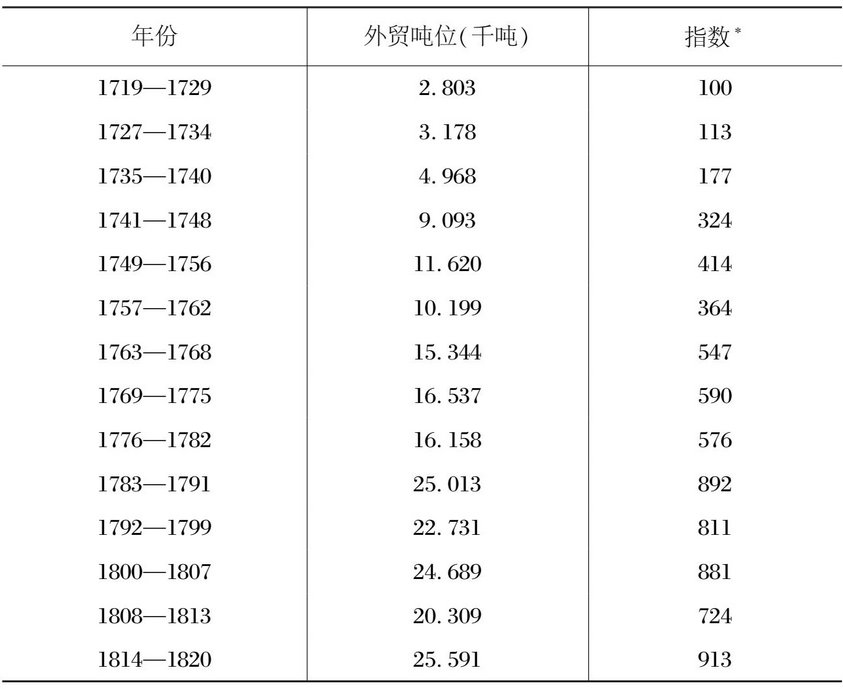

表2 广州的对外贸易指数(1719—1833)

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

续表

材料来源:路易·德尔米尼(Louis Dermigny):《中国与西方:18世纪广州的对外贸易,1719—1833年》(La Chine et l'occident: le commerce à Canton ɑu XVIIIe Siècle,1719—1833)(Paris:S.E.V.P.E.N.,1964),第1卷,第204页。

∗记号表示1719—1726年的指数为100。

1719—1833年间,外国船在广州贸易的吨位增加到13倍(见表二)。最抢手的货物是中国的茶叶,正如18世纪一个法国人所注意到的,是茶叶“吸引欧洲船来中国;而组成其货物的其他商品只是为了考虑到品种”。[2]直到1784年《折抵法案》(Commutation Act)通过,降低了合法进口商品的价格,向爱喝茶的英国人供应茶叶,欧洲大陆的茶叶走私商才无法在与英国东印度公司的竞争中获胜。茶叶的出口在18世纪稳步增长,到1833年已是刚开始时的28倍。丝绸是第二重要的商品,长期以来就是中国出口的大宗货物,它的出口在18世纪前期也有发展,但出口的丝织品已被生丝代替,生丝则是供新发展的欧洲丝织业所用。瓷器也是一种传统出口商品,在17世纪瓷器销售曾有跌落,在景德镇重修了御窑后又得以回升,但它最终还是遭到欧洲产品的激烈竞争。

外贸需求对生产出口商品地区社会和经济的影响是直接的,也很重要。当然,出口货物只占中国总产量和贸易总量的一小部分:比如,在19世纪,出口茶叶只占茶叶总产和贸易数量的13%—14%。[3]但不能光以这些条件来评定这一贸易的意义。比如,皇室的内库就直接从中牟利:1685年还设置了一个粤海关监督的职位,通常由内务府的包衣出任,以保证积余收入能归内库。还有大笔额外的款项由粤海关监督和公行报效皇上。

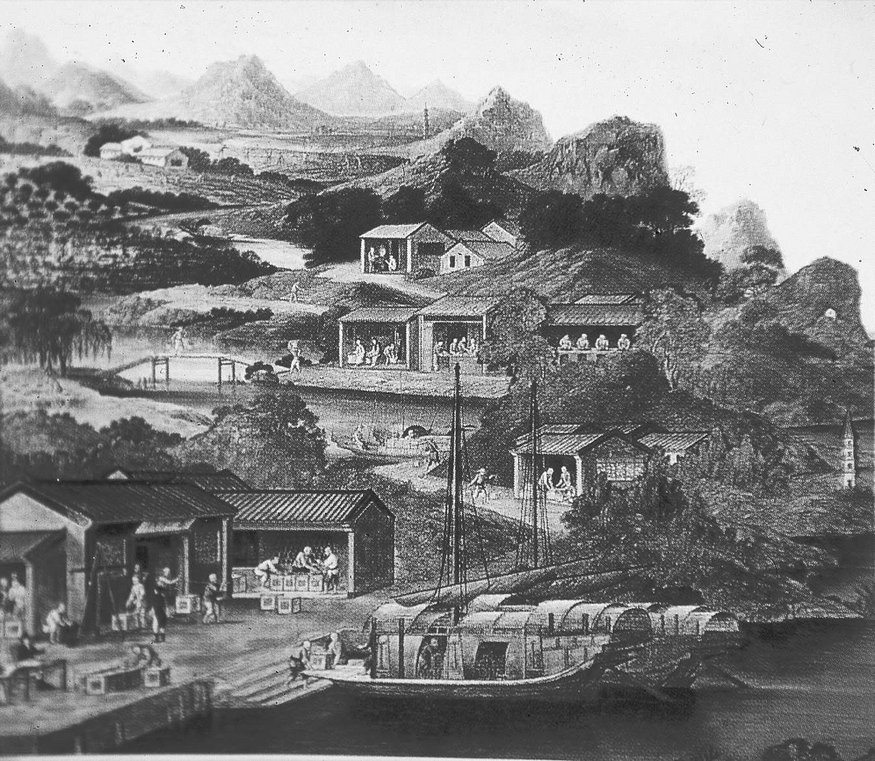

山区的茶业贸易活动

西方的商人实际对与出口相关产业的形成施加了直接的影响。在18世纪前期,英国人采用了一种定购茶叶的制度,东印度公司先付下一季收获估价50%的钱给中国的公行商人,行商再预付货价的70%—80%给茶叶产地的供货商。这一预付制度给茶叶生产者提供了保证,并有助于为这发展势头不错的贸易解决一直存在的需要流动资金的问题;而英国方面也能保证得到平价茶叶。在广州充当行商的福建人也就随之在福建西北的武夷山茶叶产地投资,因而能从贸易双方获利。

对外贸易兴盛的影响并不限于只在与特定出口商品有关的商人和生产者双方:生意兴盛必然会促进地方经济发展。在丝织行业,出口需求的影响使得价格上涨。在长江下游的丝绸生产中心吴江,18世纪前期生丝价格上涨了86%,而因国外需求减少锦缎价格只上涨了30%。[4]对外贸易与货币供应之间的关系更为复杂。因为在18世纪期间中国希望保持贸易的净平衡,所以每年都有大量来自新世界的白银稳定流入,为商业发展和经济增长提供财政支持。

长期以来中国经济就是建立在一种双金属通货制的基础之上,日常购物用铜钱,较大的商业交易用白银。16世纪白银成为通用货币,大部分税收都以银子来计算交付,这种做法一直延续到清代。铜钱要铸造,105而银子不用铸造。这两种货币金属的兑换率随着供应情况很容易波动,对所有百姓有直接的影响。虽然纸币最早产生于中国,但明初几次试发纸币都不成功使得纸币不受欢迎,很快满人政府就下令禁止再发纸币。

前面提到私人企业发的汇票直到18世纪后期才较为常见。

与18世纪的经济增长相应的是货币金属量增加的需求也在不断上升,其目的不仅是为了满足人口的增长,而且还为满足市场活动发展的需要。因为白银主要来自国外,所以对外贸易的波动对国内的货币供应也有直接影响。17世纪60和70年代出现了所谓“康熙萧条”,当时大米和其他商品的价格下跌,其原因是皇帝下令禁止对外贸易,此外还受到为建立政府财政储备不让白银流通的影响。1685年,重开对外贸易使得能从欧洲和中美洲直接进口白银:在1644—1830年间白银的货币储备增至3倍,在清初每年大约有1000万西班牙银元流入福建沿海的港口。到18世纪西班牙银元已成为一种常用的结算单位,先在广州然后又在东南沿海港口和长江下游使用。到18世纪80年代,四川的商品价格经常用银元而不是用国内的结算单位银两来计算。

康熙萧条随着对外贸易的重开而结束,但随之而来的是铜钱价值的通货膨胀,因为铜的供应已不能与需求以及白银的进口保持同步。在18世纪初的10—30年代及70年代,与白银相比铜价高,而实际兑换率则低于官方牌价(一千枚铜钱换一两银子)。铜与银的低兑换率对众多土地占有者有利,因为小额粮食买卖一般都以铜钱结算,而赋税又以白银来计算。但这种货币金属的短缺对经济发展有不利影响。铜通货膨胀使得政府不得不对能向它供铜的日本态度妥协,还促使国家加快在西南地区开矿,从18世纪30年代开始到18世纪末一直都能提供足够的铜以满足本国需要。这样就成功地保证了白银和铜钱的供应,满足了国内的急需,直至19世纪20年代对外贸易平衡出现急剧逆转时情况才有变化。这样的成功可能还有使清廷了解现状的作用,使它们知道已有条件去对付因更深涉足海外市场造成的后果。

在18世纪中国的经济基础真正有了改善,经济在复苏之后农业总产量以及国内和国外贸易总量都上升到新的水平。清代强盛时期这些巨大的经济成就还有着各种社会影响,其中影响最大的或许就是从未有过的人口剧增。

注释

[1]阿瑟·沃尔夫(Arthur Wolf):《家庭组织》(Domestic Organization),载艾米利·埃亨(Emily M.Ahern)和希尔·盖茨 (Hill Gates)编:《台湾社会人类学》(The Anthropology of Taiwanese Society)(斯坦福:斯坦福大学出版社,1981年),第354页;杨国桢:《试论清代闽北民间的土地买卖——清代土地买卖文书剖析》,《中国史研究》,1981年第1期,第29—42页;周远廉:《清代前期的土地买卖》,《社会科学辑刊》,1984年第6期,第89—99页。

[2]罗伯特·加德拉(Robert P. Gardella):《清代和民国时期福建的茶叶生产与贸易:一种传统商品出口的发展结果》(Fukien’s Tea Industry and Trade in Ch’ing and Republican China:The Developmental Consequences of a Traditional Commodity Export),华盛顿大学博士论文,1976年,第72页。

[3]这一估计是以吴承明论文提供的茶叶贸易数字为依据的,吴承明:《论清代前期我国国内市场》,《历史研究》,1983年第1期,第99页。

[4]罗伯特·恩格(Robert Y. Eng):《中国的经济帝国主义:1861—1932年的丝绸生产与出口》(Economic Imperialism in China:Silk Production and Exports 1861—1932)(Berkeley:加州大学东亚研究所,1986年),第23页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。