翻译理论中出现的泛文化现象虽然使翻译理论的发展出现了生气勃勃、百花齐放的表象,但实际上,这种矫枉过正的方式使翻译理论和实践之间的鸿沟进一步拉大,形成了从翻译无理论到翻译理论范围无限扩大再到翻译无理论这种恶性循环,所能解决的办法是呼吁理论界的回归。笔者认为翻译理论要有两个回归:

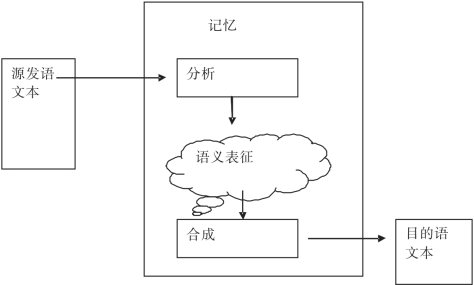

首先,翻译理论要回归到以中国译论为主、西方译论为辅的轨道上来。“人文科学不同于自然科学。语言文字是最带有民族特性的东西,各国翻译理论都必须植根于本国的历史结构和文化土壤中。”(陈福康,2000)翻译理论终究要和翻译实践紧密联系在一起,中国的翻译理论必须要根植于中国的翻译实践中。中国翻译思想较西方翻译思想更具有可取性,诚如郑海凌所说:“中国翻译思想与中国古代哲学、美学一脉相承,以中西文化的差异对立为前提,表现出鲜明的辩证性。中国翻译理论讲究有得有失,以得补失,在信与美、言与意、神与形、化与讹的矛盾对立中把握平衡,以掌握分寸恰到好处为‘度’,追求整体的和谐。”(郑海凌,2005)但是,对于西方翻译理论,我们也不抛弃,应该对其进行分析,适当借鉴对中国翻译理论和实践具有促进作用的理论。有些对翻译实践具有普遍指导意义的西方理论我们可以吸收、借鉴,例如奈达的功能翻译理论,追求译文效果和原文效果的对等,提出的归化翻译理论对某些篇目中的承载文化特色的语言翻译具有建设性意义;再如格特的关联翻译理论,笔者认为对翻译实践具有普遍的指导意义。格特从认知语言学理论出发,认为翻译就是一个推理的过程,翻译就是要为译作的读者寻找最佳关联性,使译作的读者在认知语境中,在与原作的读者不同的前提下可以付出和原作的读者相类似的处理努力。笔者认为这对于原文中的一些文化等方面的信息究竟是该隐示还是应该表露出来提供了依据;还有罗杰·贝尔对翻译过程的分析:他在Translation and Translating:Theory and Practice(1991)一书中描述了翻译过程模式。在此笔者将其简易版模式列出:

图2.2 罗杰·贝尔的翻译过程图(1991)(https://www.xing528.com)

贝尔通过对翻译过程的分析,强调了语义分析对译文文本产生的重大作用。可以让我们更深刻地了解翻译这一认知过程。这些理论对翻译实践具有普遍性,完全可以为我们所用,我们可以将它们应用到中国的翻译实践中并加以深化。因此,中国的翻译理论必须以研究中国译学为主,研究西方译学理论为辅。

其次,翻译理论要以翻译实践为基础,理论是对实践的一种总结、升华,对于翻译的研究主要应以文本为主,脱离了文本,文化也就失去了归依,翻译也就失去了立足点。董乐山基于多年的翻译实践基础指出:“不论是理论还是技巧,脱离工作实践,都是空的,临到应用,满不是这么一回事。”(董乐山,1987)“从语言和语言学的角度研究翻译可以说是一种回归,一种必然的回归,翻译的栖息地毕竟离不开语言,离不开文本,离不开结构。”(王东风,2007)因此,对翻译本体的研究是翻译理论研究的第二个回归。曹明伦曾经对翻译学进行了系统的梳理,将翻译学分为了三个部分。(曹明伦,2006)(见图2.1)这第二个回归其实也就是回归到曹明伦所述的以内向型本体翻译理论为主,外向型综合翻译理论为辅的道路上来。所谓的内向型本体翻译理论指的是关注翻译活动本身的翻译理论,而外向型综合翻译理论关注的是翻译理论在文化领域的作用。当然,这两个回归并不意味着对文化翻译研究的否定,翻译的本体研究和翻译研究并非一种非此即彼的关系,两者可以并存,但是要有轻重、讲主次。这样才能够在抓住主要矛盾的同时解决次要矛盾。实现了这两个回归才会实现翻译理论和翻译实践的良性互动,使理论可以指导实践,不仅指导个人的翻译实践,还可以指导翻译教学工作,从而提高学生的翻译实践能力。“两个回归”后的翻译学研究更贴合中国的翻译状况,因此,会更具有生命力,从而摆脱那种你方唱罢我登场、理论之间没有继承与发展关系的表象繁荣状态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。