按照《华阳国志》作者常璩的看法,武王分封宗姬于巴,“爵之以子”,即授宗姬以子爵,理由是“古者远国虽大,爵不过子,故吴、楚及巴皆曰子”。其实此说不能成立。关于“子”,最初是儿子一辈的通称,又由此发展出儿子一辈的氏族,殷卜辞中所见“子族”、“多子族”均为此意,都是相对于“王族”而言。当氏族部落收留养子或养子氏族以后,“子”又具备了养子的含义。春秋以后,“子”也是男子的通称,史籍中所见“子某”、“某子”,很多即属此类。楚在周室之所以称子,是因为楚祖鬻熊与周文王有养子关系之故[17],吴君称子则因太伯之故[18]。商周本无所谓爵位,当时“天泽之分未严”,古诸侯皆可自尊为王、为公、为伯[19]。所谓“殷爵三等”、“周爵五等”,乃后儒附会不足据。巴在周室称子,意即子族,与王族相对而言,表明巴为姬姓之后,与周室具有深厚的血缘关系。西周春秋时期巴国君主一直称“巴子”,其国称“巴子国”,即来源于此[20]。巴国君主在西周春秋时代称为巴子,战国时代,“及七国称王,巴亦称王”[21],君主实行世袭制度,战国中叶以后巴国太子称巴王子,省称巴子[22]。春秋时代,从《左传》可以考见的巴国职官,仅“行人”一职,专司对外告命聘享。战国时代,据《华阳国志·巴志》所记,巴设有“上卿”,意味着有卿相之别。军队方面设有将军,看来与列国相同,文、武分职设官。

考古资料揭示出战国时代巴国有比较严密的礼乐制度。1972年在涪陵小田溪发掘的3座巴人墓葬[23],其中2号墓出土虎钮 于和钲各1件,钲身两面铸有巴蜀符号,其中一面符号的下部两边分别有一“王”字。徐中舒认为,由于墓制和

于和钲各1件,钲身两面铸有巴蜀符号,其中一面符号的下部两边分别有一“王”字。徐中舒认为,由于墓制和 于形体较小,表明墓主仅是一个小部族的王[24]。

于形体较小,表明墓主仅是一个小部族的王[24]。 于和钲是军中号令士众进退的乐器。从其他地方所出

于和钲是军中号令士众进退的乐器。从其他地方所出 于形体大小的情况看,

于形体大小的情况看, 于大小显然表示其使用者地位的高低。又,小田溪1号墓出土编钟一组14枚,也是小架所用,而中架为16枚,大架为24枚[25]。依等级之制, “其功大者其乐备”[26],则使用14枚一组编钟的1号墓主,其身份与2号墓主近,均非巴王,而与巴王子有关[27]。由此可以窥见巴国礼乐制度之一斑。至于其他制度,则因文献无征,难以查考。

于大小显然表示其使用者地位的高低。又,小田溪1号墓出土编钟一组14枚,也是小架所用,而中架为16枚,大架为24枚[25]。依等级之制, “其功大者其乐备”[26],则使用14枚一组编钟的1号墓主,其身份与2号墓主近,均非巴王,而与巴王子有关[27]。由此可以窥见巴国礼乐制度之一斑。至于其他制度,则因文献无征,难以查考。

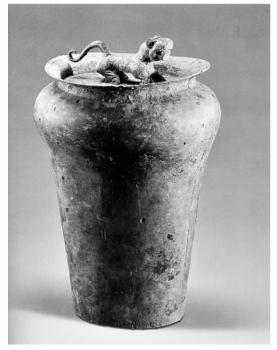

图8-1 虎钮 于

于

图8-2 重庆涪陵小田溪2号墓出土铜钲的文字符号(https://www.xing528.com)

图8-3 重庆涪陵小田溪1号墓出土的错金编钟

巴国的社会组织和结构是个相当复杂的问题,这不仅因为巴国疆域先后变化太大,而且春秋末叶以后国内政局极不稳定,在不同时期和不同地域都有不同的统治对象,同时各个时期都存在文献不足征的情况。综合各方面资料考查,巴国统治阶级的核心是巴王,宗室子弟,其次是卿大夫和将军。统治集团上层主要由宗姬的一脉后代组成,但也吸引了一些土著民族的酋豪。如著名的巴将军蔓子就来自川中地区鄤地[28]。不过此类情况并不多见。

从四川盆地东部、渝东和鄂西巴国曾统治过的地域看,战国时代当地土著族群大多还处于由部落制向国家过渡的酋邦阶段,相应发展出一种以血缘纽带为中心的大姓统治。如《风俗通》所记 人七姓(即板楯七姓)[29],即是由七个部落组成的血缘集团,姓即部落名称。这种情形正是史前酋邦制的典型特征,也与四川盆地东部考古文化显示出来的情况相符合。从

人七姓(即板楯七姓)[29],即是由七个部落组成的血缘集团,姓即部落名称。这种情形正是史前酋邦制的典型特征,也与四川盆地东部考古文化显示出来的情况相符合。从 民七姓“勇敢能战”[30]来看,其酋豪也正是酋邦制时期的军事首长。清江流域的“巴郡南郡蛮”五姓,情形亦然。这些大姓,其首领原本都各自称王,如板楯七姓中的杜(度)、胡部首领即称“巴夷王”[31]。洪适《隶释》著录《东汉繁长张禅等题名碑》,中有“白虎夷王资伟”、“白虎夷王谢节”,以及各种“邑君”。据《玉篇》“资,故国,黄帝后”,其实也就是一个小国寡民的首领,实即部落或酋邦的酋豪。

民七姓“勇敢能战”[30]来看,其酋豪也正是酋邦制时期的军事首长。清江流域的“巴郡南郡蛮”五姓,情形亦然。这些大姓,其首领原本都各自称王,如板楯七姓中的杜(度)、胡部首领即称“巴夷王”[31]。洪适《隶释》著录《东汉繁长张禅等题名碑》,中有“白虎夷王资伟”、“白虎夷王谢节”,以及各种“邑君”。据《玉篇》“资,故国,黄帝后”,其实也就是一个小国寡民的首领,实即部落或酋邦的酋豪。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。