商周时代,早期青铜文化开始在今重庆渝中区以东长江干流地区萌芽,重庆万州中坝子遗址出土的一件铜鱼钩、一件铜镞[59],便是文明要素的点点曙光,昭示着早期文明的起源。

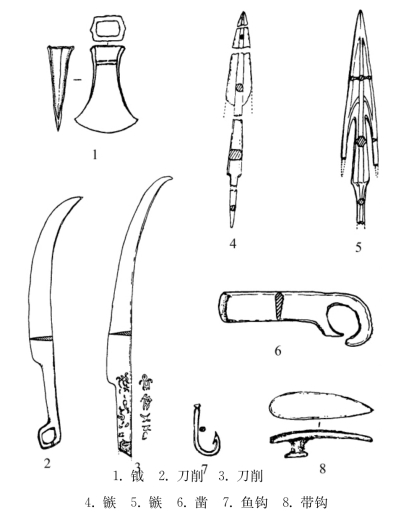

不过,在商周时代,由于渝东长江干流地区在整体上尚处于从史前向文明、从酋邦向国家过渡的历史阶段,同时该地区复杂的地理环境分隔了各族群、各村落之间的沟通、联合和政治上文化上的扩张,并且这一时期该地区长期受到来自西面的古蜀文化和东面的楚文化的较强压力,所以它自身的文明要素十分脆弱,其文化与政治成果难以充分扩展,以致严重影响了它自身文明起源的历史进程。可以说,渝东长江干流地区是在步履蹒跚之中走进了它的青铜时代的。即使到了战国时代,该区域内的一些地点不断制作青铜器,如在万州麻柳沱Ⅰ区发现的青铜钺、刀削、铜镞和柳叶形剑的石范[60],以及在其他遗址如新浦遗址、石地坝遗址等发现的石范等,但均为造型简单的小型铜器,乃由各地自行制造,铸铜工业规模小而分散,因而抑制了该区域青铜器铸造业的发展[61]。这种情况意味着该地族群的分散性,它所表明的是这样一个历史事实,即:在春秋战国之际拥有发达青铜文化的赫赫巴国南移长江干流以前,渝东长江干流地区还没有产生出一个能够聚合区域内各族政治力量,并使区域政治一体化的强有力的统治权力中心[62]。

东周时期,由于巴国文明的南移、进入与推动,巴地的青铜文明达到全盛时代。属于这一时期的考古学文化遗存充分表明了这个事实。

图7-8 重庆万州麻柳沱东周时期遗存出土的铜器

1997年和1998年,四川大学历史文化学院考古系、云阳县文物管理所对重庆市云阳县李家坝遗址先后进行了较大规模的发掘,发现了从商周至汉初的大量文化遗存[63],获得了引人注目的丰富成果,尤其是东周时期大量巴文化墓葬的发现[64],对于东周时期巴地青铜文明兴起的研究具有十分重要的意义。

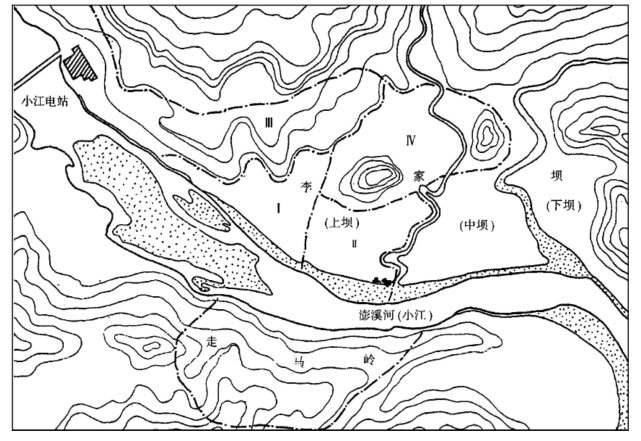

云阳李家坝遗址位于长江北侧支流澎溪河东岸一级台地,距南面的长江仅数十公里。该地海拔高度为140~148米,遗址面积约60万平方米,商周和东周时期巴人的文化遗存主要分布在坝区前缘的第Ⅰ、Ⅱ发掘区。1997年在李家坝遗址发掘出土40座东周时期的巴人墓葬、多座房屋基址、3 座陶窑以及大量遗物,1998年发掘出土45座东周时期的巴人墓葬、44个灰坑、2座房屋基址、5条灰沟以及大量遗物。

图7-9 重庆云阳李家坝遗址位置图

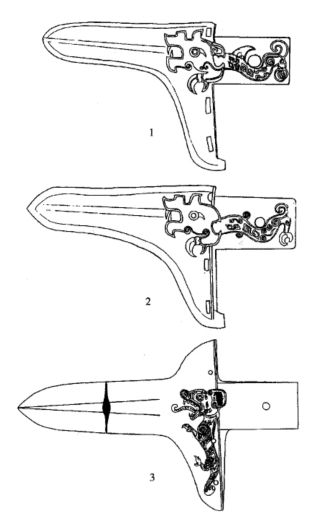

图7-10 重庆云阳李家坝墓葬出土的虎纹青铜戈

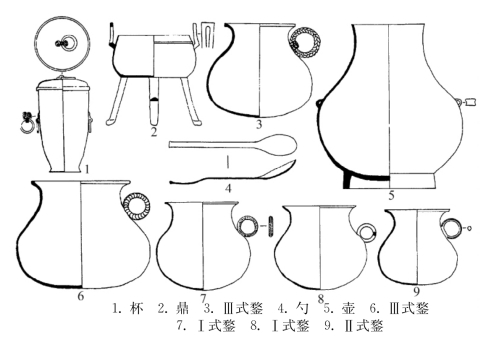

李家坝的两次发掘均出土大量青铜器。青铜器大多数出土于墓葬,少量出土于文化层。第一次发掘出土各式青铜器65件(其中可复原59件),第二次发掘出土各式青铜器169件,共计234件,在渝东长江干流可谓空前的发现。出土的青铜器基本为范模铸造,兵器均为双范合铸。按用途和性质分类[65],有兵器、饪食器、酒器、乐器等,以兵器的数量为最多。属于兵器类的,主要有剑、矛、钺、戈、斧、箭镞、刮刀、削等;属于饪食器的,主要有鍪、鼎等;属于酒器的,主要有杯、壶、勺等;属于乐器的,仅有铃。青铜器大多制作精美,兵器如剑、矛、戈上常铸有虎、人头、人形、水鸟、蝉、手臂纹、心形纹、云雷纹等凹线纹饰图案,也有浅浮雕加阴刻线的纹饰图案,斧和钺上有各种几何形凸线纹饰图案,显示出比较精熟的青铜器制作技术和高超的工艺水平。

图7-11 重庆云阳李家坝墓葬出土的青铜器

李家坝遗址的早期,相当于中原的西周时期,上限可到商代晚期。这一时期的主要遗迹,有房屋建筑、灰坑、墓葬、水沟、泥条等。房屋建筑可分为半地穴式建筑和地面建筑两类。地面建筑的全貌已不能确知,仅发现在斜坡上分布的大量柱洞。在柱洞的分布范围内没有发现居住面,仅发现少量陶片,推测房屋应属干栏式结构建筑。早期墓为浅竖穴土坑墓,随葬品为陶器和石器。遗址内出土的遗物主要是陶器、石器和兽骨等。早期遗迹说明,在商周时期,那里还是一个人群不多、居住分散的小型聚落。然而到了遗址的晚期即东周时期,李家坝一带演变成为一个大规模的聚落,出现大片密集分布的墓葬,墓葬内随葬有大批精美的青铜器,这对于上一个阶段(商周时期)的较薄文化层堆积和零星墓葬来说,不啻是一个跨越式的大跃进。这种变化,尤其是该地区成熟形态的青铜文化的出现和兴起,从迄至当前的各种资料分析,应与春秋末战国初巴国从汉水流域南移长江干流,东与楚国数相攻伐,西与蜀国争城夺野有着直接关系[66]。

在李家坝遗址的早期遗存中没有发现青铜器,聚落也呈现为一般性村落的形态,没有表现出任何早期文明的因素。从遗址早期到晚期,其间也没有出现青铜器发生与演变的任何迹象。因此,东周时期(其实主要是战国时期)这里出现的大批青铜器,就不会是当地文化在自身基础上的创造。尽管从某些因素上看,李家坝遗址的文化特征一脉相承,但这却不能说明青铜文化的发生、发展和演变。从墓葬内出土青铜器的形制和年代分析,不管是第一期还是第二期墓葬内出土的青铜兵器,均多与川西平原出土的同类器相似,而川西平原的蜀式兵器有着清楚的发展演变序列。同时,李家坝墓葬在形制上和构筑技术上也与川西平原蜀墓具有相当多的相似之处[67]。由此看来,李家坝巴人青铜兵器与川西平原蜀文化有着某种深层关系。(https://www.xing528.com)

李家坝巴人墓葬表现出墓主之间还没有形成严格的层级制度这样一个特点,它从一个十分重要的侧面显示了当地巴人的社会与政治组织的构成情况。根据墓坑和葬具的规模,李家坝墓葬大体上可分为大、中、小三类,半数以上的墓葬无葬具。在两次发掘的85座墓葬中,仅有40座发现木质葬具,以单椁、单棺和一棺一椁为主。有葬具的墓葬形制一般较大,有的有二层台。这些现象似乎表现出层级或等级之分。但是,有的无葬具的墓坑具有熟土二层台,而大、中、小型墓内出土的器物尤其青铜器的数量相差不多,并未显示出其间具有明显的尊卑贵贱之分,意味着墓主生前的政治经济地位没有太大差别,说明这是族群的公共墓地。这样的墓地形态所揭示的是,东周时代这里是一个还没有达到国家水平的酋邦的聚落。

将李家坝墓葬同重庆涪陵小田溪先后发掘清理的9座巴国王族宗室墓葬相比较[68],可以看出,不论在墓葬形制、器物规格方面,还是在墓葬及遗物所反映出来的严密有序的等级制度方面,李家坝墓葬显然都无法与涪陵小田溪墓葬同日而语。这表明,李家坝墓葬与巴国王室及其宗室或家族没有关系,不是后者的文化遗存。从葬俗方面看,李家坝墓葬明显反映出早期杀殉习俗的特点,而这种习俗在小田溪墓葬完全没有反映,可见同样与姬姓的巴国王族统治者集团无关。

《后汉书·巴郡南郡蛮传》记载:“廪君死,魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉。”有的学者用这段记载来对照李家坝墓葬,认为李家坝遗址所流行的杀殉遗俗,是该族群为廪君后代的证据,或认为因廪君死后化为白虎,其后代祭祀廪君,遂以白虎为图腾。但是,此说有好几个问题无法解释。

首先,从考古记录来说,李家坝墓葬所发现的现象是把人头葬入墓内,或把人体肢解成数段置于墓内,没有严格的规定或定制。而这几种现象均与“虎饮人血”没有直接关系。

其次,根据《后汉书·巴郡南郡蛮传》的记载,廪君后代是在宗庙用人牲作为祭祀的牺牲,而不是把人牲肢解后葬入墓内。所谓“遂以人祠焉”,这个“祠”字非常关键,但却往往为学者们所忽略。祠,祠堂之谓。《史记·陈涉世家》:“又间令吴广之次所旁丛祠中”,《索隐》引高诱注《战国策》云:“丛祠,神祠也。丛,树也。”祠即祭祀先祖神主的庙堂。汉代所谓祠堂,即是先秦的宗庙,亦即所谓庙堂。《后汉书·巴郡南郡蛮传》所说“遂以人祠焉”的“祠”,乃是名词用如动词,即在宗庙(祠堂)进行祭祀之意。显然,廪君后代的这种祭祀方式,与李家坝墓葬把人牲肢解后葬入墓内的埋葬习俗完全没有关系。而且,《后汉书·巴郡南郡蛮传》所记载的是廪君后代以人血祭祀先祖廪君,并非把人牲肢解后葬入这些后代的墓中。可见,不论从祭祀环境、祭祀方式还是祭祀对象来看,李家坝墓葬均与廪君及其后代无关。

复次,李家坝墓葬所出青铜兵器上铸刻的阴线或浅浮雕的虎纹,不能作为器主或墓主是廪君后代的证据。在成都平原所发现的东周时期的蜀式青铜兵器上,同样铸有各式各样的虎纹。并且,早在商代的古蜀三星堆祭祀坑内就出土黄金和青铜制作的虎,在成都市金沙遗址还出土了大量石虎,而这些以黄金、青铜和石头制作的虎,均与廪君无关。虎是自然界的猛兽,因其威武和勇猛等特点受到人们的敬畏和赞赏。人们用各种材料制作成虎形和虎纹,特别是在兵器上铸刻虎纹,是为了借助虎的威力来增强自己的力量,这是古代交感巫术的产物。这种心理素质和行为方式并不专属某一族群所有,它是许多地区古代文化的共性,尤其在长江流域普遍存在,不足为异[69]。

再次,在专门叙录巴国史事的《华阳国志·巴志》中,对于廪君故事只字未提,说明《华阳国志·巴志》没有把清江流域的廪君族群及其史事置于今渝东巴地之内。而《后汉书·巴郡南郡蛮传》所记载的出于武落钟离山的廪君,确实与巴郡没有任何关系。武落钟离山,即《水经·夷水注》的佷山,在今湖北长阳境。据《续汉书·郡国志》“南郡”条:“佷山故属武陵。”同书“武陵郡”条:“武陵郡,秦昭王置,名黔中郡,高帝五年更名。”又据《太平御览》卷171引《十道志》载:“施州清江郡,荆州之域,春秋时巴国,七国时为楚巫郡地,秦昭王时伐楚,置黔中郡,巫地属焉”。由此可知,廪君族群的居地佷山,战国时属楚巫郡,后属秦之黔中郡,汉初改称武陵郡,佷山是从汉之武陵郡改属南郡的。由于《后汉书·南蛮西南夷列传》是把南郡的廪君和巴郡的板楯蛮合传加以叙录的,而在篇首曰“巴郡南郡蛮”,所以容易造成廪君就是巴郡南郡蛮的错觉。可见,廪君族群并非汉之巴郡内的族群,而是南郡内的族群。因此,《华阳国志·巴志》不叙廪君故事,是极有道理的。而位于今渝东长江干流的云阳县,秦汉时并属巴郡之朐忍县,与南郡无涉。这就说明,云阳李家坝墓葬的族群应属汉之巴郡蛮,与南郡蛮不同。可见,李家坝墓葬并不是廪君后代的文化遗存。

最后,所谓图腾(totem),是说族群与自然界的有机物或无机物之间具有某种出生的关系,确切地说,是某族群把某种或某些有机物或无机物作为自身族群的来源,如易洛魁的鹰氏族把鹰作为图腾,就是说鹰氏族是鹰的后代,以此来区分氏族之间的血缘关系。但是廪君传说则与此完全不同,不是廪君来源于白虎,而是廪君死后化为白虎。很明显,这个传说根本不是关于图腾的传说,它同图腾恰恰相反,不是人来源于动物,而是动物来源于人。可见,用图腾来解释李家坝墓葬的杀殉现象,未免牵强,难以凭信。

至于李家坝究竟是哪一族群的聚落遗址,可以肯定地说,它是巴地八族中板楯蛮的聚落遗址。《华阳国志·巴志》“朐忍县”下记载:“大姓扶、先、徐氏,荆州著名,《楚记》有‘弜头白虎复夷’者也。”秦汉巴郡之朐忍县,即今重庆云阳县。朐忍县的扶、先、徐等大姓,均为板楯蛮,即所谓“白虎复夷”。据《华阳国志·巴志》记载,秦昭王时,因板楯蛮射杀白虎有功,昭王“乃刻石为盟要,复夷人顷田不租,十妻不算”。至汉初,板楯蛮因在楚汉之争中从高祖定秦有功,“高祖因复之,专以射白虎为事,户岁出 钱口四十,故世号‘白虎复夷’,一曰板楯蛮,今所谓‘弜头虎子’者也。”可见,从先秦到汉代,今云阳县地一直是板楯蛮的活动地盘。既然如此,那么云阳李家坝遗址又何尝不是板楯蛮的文化遗存呢?

钱口四十,故世号‘白虎复夷’,一曰板楯蛮,今所谓‘弜头虎子’者也。”可见,从先秦到汉代,今云阳县地一直是板楯蛮的活动地盘。既然如此,那么云阳李家坝遗址又何尝不是板楯蛮的文化遗存呢?

根据以上分析,可以将李家坝遗址的性质综括说明如下:

第一,从李家坝墓葬出土的大量青铜兵器来看,这个聚落表现出显著的军事性质。古代亦兵亦农,寓兵于农。由此可见,李家坝遗址在东周时是巴国治下的一个地方性族群聚落,这个族群还处于以血缘关系为纽带的酋邦制发展阶段。

第二,李家坝出土的青铜兵器多与蜀式兵器相近,却没有自身的发展演变序列,说明它的青铜文明或其上源与川西平原蜀文化有着比较深刻的关系。

第三,以李家坝青铜器为代表的巴国青铜器多与蜀式青铜器相近,这导源于商周和春秋时代巴、蜀地域的毗邻。商周时代,蜀的北境在汉中西部,而巴国位于汉中东部,两地长期毗邻,所以它们在许多文化因素上得以近似。随着春秋末战国初巴国从汉中南迁长江干流,进入鄂西渝东,成为这一区域的统治者,巴地八族于是成为巴国的治民,巴国青铜文化自然大量流布到其踪迹所至以及政治势力所至的区域。李家坝族群正是这样的族群之一,其青铜文明的兴起便是由此而来的。

第四,战国时期的李家坝既不是姬姓巴国王室或巴王族的中心聚落,也不是廪君蛮的聚落,而是板楯蛮的活动地域。

第五,李家坝青铜器尤其青铜兵器在渝东长江干流非常具有代表性,它反映出东周时代这片地域青铜文明的兴起,是同频繁而剧烈的战争与时俱来的。李家坝第二期墓葬大量出现的楚文化因素,正是清楚地反映了《华阳国志·巴志》和《水经·江水注》所说“巴、楚数相攻伐”的时代背景。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。