在成都平原西南,越过边缘,便是青衣江流域和大渡河流域。两条河被大相岭隔绝,分别由北向南流经川西南地区,在今乐山市注入岷江。这两条流域,有不少考古遗址,文化面貌异同不一,但有数处遗存与三星堆、十二桥文化雷同,是三星堆和十二桥文化向南传播、分布的结果。

大渡河流域的古遗址,以汉源县附近最为集中,迄今已发现不下十余处。大体言之,这些古遗址可粗略分为狮子山类型和背后山类型[91]。狮子山类型的文化面貌与三星堆区别甚大,大约是当地的土著新石器文化。背后山类型的文化面貌则与三星堆遗址一期有密切联系,对于当地来说,无疑是一种外来文化。

背后山类型发现于背后山、麻家山、桃坪、青杠等地点。出土的石器除一般的磨光石斧、石锛外,还有一些玉质白色的细长形凿、锛、削等,研磨和切割都很细致。陶器以泥质灰陶系为特征,有轮制、手制两种,器形有细长柄豆、竹节长柄豆、觚形器座、尖底或小平底角状双腹杯、薄胎扁腹罐、卷沿盆等。这些文化遗物,其内涵与三星堆遗址一期一致,应是三星堆一期文化的南向传播和扩展。

图4-10 四川汉源背后山出土的商代青铜兵器

在汉源背后山鹿鸣村,1976年出土商代青铜器8件,器物上留有细密的编织物印痕,原应有纺织品包裹。其中,有青铜钺3件,青铜戈2件,凿1件,斧2件[92]。当中的直内钺、銎内钺和I式无胡戈,是古蜀文化兵器比较典型的形制,年代当在三星堆文化时期。这表明,继三星堆一期以后,三星堆二、三期即三星堆文化也同样在向大渡河流域扩张,而其目的应与军事行动有关。

从遗迹分布看,上述背后山类型文化应是古蜀移民从成都平原拓殖而来的结果。因为从生产工具到生活用品的一一具备,是移民的反映,而不仅仅是文化影响所能导致。可见,古蜀文化的南向传播,早在三星堆一期之时已大大超出了四川盆地,有向古代南中深入的发展趋势,到三星堆文化时,更是愈演愈烈。

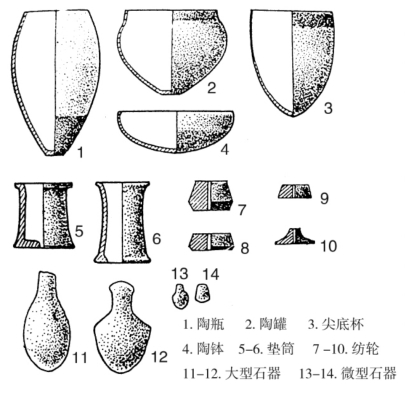

图4-11 四川雅安沙溪遗址出土的部分陶器和石器

在青衣江流域四川雅安沙溪遗址的下文化层,出土不少陶器。陶质以夹砂灰陶为大宗,约占陶片总数的74%。陶片绝大多数素面无纹饰,所见纹饰种类有绳纹、划纹、凸棱纹、凹旋纹等。制法以轮制为主,也有手制。陶片大多碎小,复原器较少;以小平底器为主,约占器底总数60%,尖底器次之,约占器底总数的34%,圈足器、大平底器极少,不见三足器。可辨器形有罐、杯、盏、豆、盆、钵、缸、器盖、器座和纺轮等。从陶器器底的分期看,早期多为小平底,尖底较少,晚期则以尖底为主,小平底较少。(https://www.xing528.com)

沙溪遗址的年代,下文化层的早期约在商代后期偏早,下文化层的晚期约为商代后期偏晚。

沙溪遗址下文化层的陶器,无论就陶质、陶色、纹饰、制法,还是就器类和同类器器形而言,均与成都平原的三星堆遗址、成都十二桥、新繁水观音、成都指挥街、岷山饭店、抚琴小区、方池街等遗址的陶器有许多相似或相同之处,属于同一文化系统,具有早期蜀文化面貌的陶器群是沙溪遗址下文化层的主导文化因素[93]。

以三星堆文化的生活用具为特色和主导的沙溪遗址下文化层,无疑是古代蜀人南下发展的驻足点之一,并且在此经历了长期的发展。陶器从小平底为主到尖底为主的演变,正是同三星堆文化的发展演变一致的。

沙溪遗址下文化层的文化面貌还反映出一个重要史实,即:当成都平原的三星堆文明刚刚确立不久,便开始了向青衣江流域的移民和扩张。而沙溪陶器的演化所保持的与三星堆陶器演化的同步关系,又表明它并不是古蜀文化外向发展的一个孤立无援的点,证明它同古蜀文明的中心保持着密切的联系,常有往返,因而是三星堆文明中心有组织地派遣而出的南下发展小分队,是古蜀王国扩张战略的有机组成部分之一。

西周时期,也就是考古学上继三星堆文化而起的成都十二桥文化时期,古蜀人继续坚持不懈地向着南中发展。2006年,四川省文物考古研究院和四川石棉县文物管理所在汉源以南的石棉县发掘的遗址中,清楚地看到了成都十二桥文化的成组、群的遗物[94]。显然,西周时期的古蜀人继承了商代古蜀人向南扩张的战略,而这正是古文献所说西周时期蜀王杜宇“以南中为园苑”的历史背景之所在[95]。不难看出,对南中实施文化和政治扩张,是古代蜀国累代相继、贯彻不二的国策,具有极强的政策连续性。

川西南青衣江流域和大渡河流域,新石器文化面貌复杂,内涵不一。在这些区域内发现的古蜀文化遗址、遗存,年代均属青铜时代,是外来文化的楔入,即是由三星堆文明的南向扩张所造成的。

从迄今为止的考古材料分析,大渡河流域汉源的蜀文化遗存和青衣江流域雅安沙溪的蜀文化遗存,有着同时抵进,相互依托、捍卫的作用,但它们与成都平原蜀文化尚未形成连续性空间分布关系。在汉源,出土了蜀文化的青铜兵器,表明曾经在此建立过军事据点,可能充任着古蜀文明南下扩张的前哨。汉源和雅安,仅一大相岭所隔,一南一北,两地扼守着古蜀文化中心与南中交通的要道。再往南,就深入到古代的“濮越之地”[96]。从古蜀文化的对外扩张和文化交流看,这条道路是南中金锡之道和“南方丝绸之路”的要道之一,也是古蜀文明与南亚、东南亚交流的必经之路。因此,大渡河和青衣江流域的古蜀文化据点和军事据点,肩负着开道与保驾护航的双重责任,极为重要。

为什么在远悬于古蜀文明本土之外的崇山峻岭中艰难创业、筚路蓝缕的古蜀先民的这几处文化遗存中竟会保持着与古蜀文化同步演进发展的痕迹?可以想见,若没有经常性的密切联系,没有绵延不绝的人员往返、信息往来和多种补给,那么,在长达数百年的历史岁月中,这几处孤悬在外而又远离古蜀文明中心的前出点或孤军深入据点,就不仅不可能始终保持蜀文化特色并与古蜀文明中心保持文化形态演变的一致,相反只能较快发生异化。或像后来庄 王滇那样,“变服,从其俗而长之”[97],至多只能保持不太鲜明的古蜀文化的某些基调,而绝不至于依旧是完整的蜀文化。

王滇那样,“变服,从其俗而长之”[97],至多只能保持不太鲜明的古蜀文化的某些基调,而绝不至于依旧是完整的蜀文化。

由此看来,大渡河、青衣江流域的蜀文化,完全是古蜀王国精心策划,有计划、有步骤安排的其战略规划的一部分。而这些据点前后存在数百年之久,目的也并不仅仅在于占领几处小小的地盘(这样做对于古蜀王国来说,并无重大意义和实际价值)。如果我们将这些战略措施同古蜀王国控制南中资源、开辟南方商道和文化交流孔道的战略意图联系起来,将南中富足的青铜原料资源同三星堆西南夷青铜人头像以及蜀、商的资源贸易联系起来,将南方商道同古蜀文明中出现的若干南亚以至西亚文化因素集结的情况联系起来,立即就能看出,这些古蜀文化据点之在大渡河、青衣江流域建立并巩固数百年,几乎与古蜀文明相始终,绝不是偶然的。可以说,它们起着相当于后来“兵站”的作用,其实际战略目的在于控制南中资源、维护南方商道的通达和安全。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。