如果说,杜宇取代鱼凫的统治与殷周之际政治形势的急剧变化直接相关,那么开明氏取代杜宇王蜀,则是通过蜀王国内部的王权战争来实现的。

(一)开明王蜀

开明原是杜宇王朝之相。杜宇末世,蜀地水灾,杜宇不能治。开明因成功地治服了洪水,得到蜀民拥戴,于是发动王权战争,逐走杜宇,推翻了杜宇王朝,取而代之,立为蜀王。《蜀王本纪》记载:

望帝积百余岁。荆有一人名鳖灵,其尸亡去,荆人求之不得。鳖灵尸随江水上至郫,遂活,与望帝相见。望帝以鳖灵为相。时玉山出水,如尧之洪水,望帝不能治。使鳖灵决玉山,民得安处。鳖灵治水去后,望帝与其妻通,惭愧,自以德薄不如鳖灵,乃委国授之而去,如尧之禅舜。鳖灵即位,号曰开明。

其他诸书,如来敏《本蜀论》[37]、常璩《华阳国志》[38]、阚驷《十三州志》[39]等,均有大同小异的记载,此不具引。

杜宇因治水无能而亡国,当为史实。成都平原是一复合冲积扇平原,地势由西北向东南倾斜。岷江自川西北高原而来,夏秋之际,山洪暴涨,直接冲刷甚至吞噬着成都平原。自古以来,治水就是蜀人生活中的一件大事。杜宇之末,既遭特大洪水侵袭,杜宇无能为力,而开明则决玉山宣泄洪水,使蜀民得以安居乐业,故得蜀民拥戴,推翻杜宇,立为蜀王,也是必然之事。但诸书关于杜宇“委国授之”、“遂以国禅”等说法,颇与古代王权更替规律不符。至于所谓望帝因与开明妻通而有愧,于是乃禅位于开明,就更是荒诞不经,仅为传奇罢了。

所谓禅让,是中国古史传说时代尧、舜、禹之际部落联盟首领的一种选举方式,其时尚有四岳、十二牧等贵族会议,其社会属于原始社会末叶的军事民主主义即酋邦制时期,国家还没有形成。杜宇、开明之际,私有制早已根深蒂固,蜀业已是“父传子,家天下”的国家。在这种社会形态下,王权岂有禅让之理?《蜀王本纪》又载:“望帝去时子规鸣,故蜀人悲子规鸣而思望帝。”倒是透露了一丝杜宇失国的信息。《太平寰宇记》记载:“望帝自逃之后,欲复位不得,死化为鹃。每春月间,昼夜悲鸣。蜀人闻之曰:我望帝魂也。”[40]说明开明取代杜宇为蜀王,乃是王权战争的结果。对此,《华阳国志·蜀志》也隐括其意曰:“(望)帝升西山隐焉。”其实质是杜宇失国后,效法鱼凫故事,败亡于蜀西山(岷山)。

应劭《风俗通义·怪神》引《楚辞》载:“鳖令尸亡,泝江而上,到崏(按:即古文岷)山下苏起。蜀人神之,尊立为王。”这里略去了鳖令取代杜宇的斗争,却明确记载鳖令立为蜀王,得到了广大蜀人的拥护和支持,说明开明氏是在蜀人的支持下推翻杜宇王朝,建立开明王朝的。这条材料出于战国时的《楚辞》,其时去春秋不远,比起《蜀王本纪》等更加可信。扬雄《蜀都赋》也说“昔天地降生杜虖(宇)密促之君,则荆上亡尸之相”,实亦隐括了开明氏推翻杜宇王朝的史实。足见禅让之说完全不可信。

图4-6 位于四川郫县望丛祠内的丛帝墓

史称开明立,号曰丛帝, “年号万通”。至此,蜀地最后一个古王国正式建立。

开明王朝的开国年代,据《华阳国志·蜀志》所说开明氏“凡王蜀十二世”,以及《路史·余论》所说开明氏传三百五十年等,从其亡于秦之年(公元前316年)往上推算,约当公元前7世纪初[41],时为春秋早期。

开明王朝建立后,沿袭杜宇王朝旧制,定都郫邑,而以广都樊乡(今双流县境)为别都。至春秋中叶开明五世时,“自梦郭移,乃徙治成都”[42]。成都市商业街发现的战国早期大型船棺、独木棺墓地[43],就是这个日期开明氏蜀王的家族墓地。

(二)开明王朝的疆域扩张战略

开明王朝的国力比杜宇时期大大增强。从开明二世开始,蜀北征南伐,东攻西讨,争城夺野,剧烈扩张。到战国时代,蜀已成为一个幅员辽阔的强大国家。

蜀国北境是与中原交通的重要门户,不仅是蜀国力保的战略要地,而且是力图北进的战略方向。《华阳国志·蜀志》记载:“开明立,号曰丛帝。丛帝生卢帝,卢帝攻秦,至雍。”雍,今陕西凤翔县,秦德公元年(公元前677年)始以为秦都[44]。据上文推算,开明一世约当公元前7世纪初,则开明二世约当公元前7世纪前半叶,大致在秦都初迁雍后不久,在秦德、宣、成公之际。其时秦尚未强,又东与晋国相争。此时蜀北攻秦至其雍都,并非不可能。卢帝攻秦至雍,“生保子帝”[45]。“保”应作“褒”,即殷卜辞中的“缶”,地在汉中褒城。保子帝即以褒为名。可见,陕南汉中盆地一带,已全部入于蜀的北部版图[46],这对后来蜀国北境的安宁,起了极大的保障作用。

向东扩张是蜀的重要国策。早在三代蜀王和杜宇时期,蜀的声威即已远播于四川盆地东部并三峡及鄂西。开明王朝也以东进为战略扩张的重点。《太平寰宇记》卷86“阆中”下记载:“仙穴山在县东北十里。”《周地图记》云:“灵山峰多杂树,昔蜀王鳖灵帝登此,因名灵山。”《舆地纪胜》卷185亦载:“灵山一名仙穴,在阆中之东十余里宋江上,有古丛帝开明氏鳖令庙存焉。”《蜀王本纪》则说:“蜀王据有巴蜀之地。”可见开明王朝的东界已越过嘉陵江。在长江一线,开明王曾于公元前377年伐楚,取楚之兹方[47](今湖北松滋县),势力远达鄂西清江流域。清江之名即为蜀人所取[48],故其地蛮人“所在祀之”[49]。

开明三世时期,蜀王西征青衣羌地。《华阳国志·蜀志》:“(保子)帝攻青衣”。青衣,今雅安芦山一带。《舆地纪胜》卷147“芦山县”下记其地有“开明王城”,又引旧经说此城是“开明王所筑”,当为保子帝亲征青衣时在当地所设宿卫行帐以及班师后留驻军队的镇所,并非都城。《读史方舆纪要》卷66引《华阳国志》说:“蜀王开明以灵关为前门。”说明保子帝攻略青衣后,今芦山一带成为蜀国的西方门户。这对成都平原的园艺农业经济、城市手工业经济与川西高原的畜牧业经济及粗耕农业经济之间的进一步交流,起了不可忽视的促进作用。

开明三世国力强盛,又大举向南兴兵,沿岷江南下,征服僚、僰之地。《华阳国志·蜀志》载保子帝“雄张僚、僰”,表明僚、僰之地这时已为蜀国所控制,成为蜀之附庸[50]。僚指夜郎,今贵州安顺地区至黔西地区;僰指僰道,今四川宜宾到云南昭通地区。从考古上看,在西周春秋之际,即公元前800年左右,今贵州西部地区受到了来自四川盆地青铜文化的强烈影响,文化发生了变异[51]。2002年,贵州省文物考古研究所在黔西地区威宁县中水的水果站墓地钻探出土扁(直)内青铜钺和有领玉镯。2004~2005年,在威宁中水红营盘墓地发掘出土柳叶形扁茎无格青铜短剑[52]。这些青铜兵器和玉器,都是古蜀文化的典型形制。其中,直内青铜钺与四川彭县竹瓦街、四川汉源背后山出土的相同,有领玉镯与三星堆相同。典型的蜀式青铜直内钺和蜀式扁茎无格青铜短剑在黔西地区出土,这个现象非常值得注意。它表明,蜀王国的军事力量在这个时期已经深入到黔西,控制了当地僚人的上层。从黔西威宁中水几处墓地只发现蜀式青铜兵器和玉镯,却没有发现蜀人的陶器等生活用品的情况分析,很有可能是蜀王在征服僚地后,迫使僚人纳贡服役,并将蜀式兵器发放给当地上层,使其镇抚边地,作为蜀之附庸。僰,僰侯之国,今川南滇东北地区,以四川宜宾为中心[53],本有僰人,故名。这个地区历年来出土不少蜀式青铜器,均与蜀王南征有关。《水经·江水注》载:南安(今四川乐山市)“县治青衣江会,衿带二水矣,即蜀王开明故治也”。《华阳国志·蜀志》说:“僰道有故蜀王兵兰”。“兵兰”指驻兵营寨,此谓蜀王为前出攻僰所筑驻兵之所,并非都城。这些材料说明,蜀王“雄张僚、僰”,开疆拓土,其结果,是使蜀地“南接于越”[54],广地至于南中濮越之地。(https://www.xing528.com)

开明王朝累代开疆拓土,所实施的是一种积极向外扩张的国策,而不是消极的保境安民政策。尤其是历代开明王把北方和东方作为最主要的战略发展方向,并取得一系列成功,一方面充分显示出蜀的强盛国力,另一方面则反映了蜀国试图跻身于中原大国之列,参与诸侯聘享盟会的战略意图。《华阳国志·蜀志》说:“有周之世,限以秦、巴,(蜀)虽奉王职,不得与春秋盟会,君长莫同书轨。”仅是对当时形势的描述,并未反映出开明王朝的战略动态。成都平原春秋战国时代的考古遗存中,有不少中原和秦、楚的文化因素,这固然与当时的文化交流有关,同时也与开明王朝对外来文化的态度有关,与其发展战略有关。开放性的文化与扩张性的战略已经充分巧妙地结合起来。

由于历代开明王的开疆拓土,到战国时代,蜀王国疆域“东接于巴,南接于越,北与秦分,西奄峨嶓”[55],成为中国西南首屈一指的泱泱大国。

(三)开明氏的来源

关于开明氏的来源和族属,向有争议。《蜀王本纪》、《本蜀论》、《舆地纪胜》卷164引《华阳国志》及其他诸书均谓开明氏为荆人。荆者楚也,即荆楚之人。按荆作为地名,最初为泛称,泛指江汉平原及以东的广袤地域,而非族称[56]。史籍所记早期的“荆蛮”、“楚蛮”,乃是泛指居于荆楚之地的广大非华夏族类。自西周初年周成王“封熊绎于楚蛮”[57],熊氏之国方称楚国,而荆、楚始作为国名,成为芈姓季连后代的专有国称。但春秋战国时代,楚国以外仍有许多地名称荆称楚,直到秦汉时代亦然[58]。可见,荆、楚作为地名,不一定就是指楚国,而荆人也不一定就是楚国人。那么,开明氏称为荆人,究竟是指楚族、楚国人,还是楚国以外的荆地之人呢?这个问题还得从鳖灵之名说起。

鳖灵,一作鳖令,或作鄨令。鳖灵见于《蜀王本纪》、《华阳国志·序志》,鳖令见于《风俗通义》所引《楚辞》,鄨令见于《本蜀论》。鄨,《说文·邑部》:“鄨,牂柯县。”段玉裁《说文解字注》云:“牂柯郡,武帝元鼎六年开。”又云:“鄨字必其时所制。今贵州遵义府府城西有鄨县故城是也。” 《汉书·地理志》:“不狼山,鄨水所出,东入沅。”可见鄨得名于鄨水。鳖字从鱼敝声,虽不见于《说文》,但以鄨水而言,得其初义,显然是指水中之鳖。而鄨水,以其初义而言,实应作鳖水,以其水中多鳖故也。因此,鄨为后起新造字,因建县于鄨水旁,故从邑敝声。

令,令者长也,氏族长、部族长之义。灵,古文从玉。《说文·玉部》: ,巫也,以玉事神。从玉霝声。

,巫也,以玉事神。从玉霝声。 ,

, 或从巫。”《楚辞·九歌·东皇太一》:“灵偃蹇兮姣服”;《云中君》:“灵连蜷兮既留”;《东君》:“思灵保兮贤姱”。诸篇“灵”字,王逸注皆云:“灵,谓巫也。”又说:“楚人名巫为灵子。”这里所谓楚人,是指战国末叶的楚国人,非楚王族。灵字义与令通。《尚书·吕刑》:“苗民弗用灵”,《礼记·缁衣》引作“苗民不用令”。命者令也,令者长也。古代社会实行神权政治,君长即是以玉事神之巫。正如陈梦家所说:“王者自己虽为政治领袖,同时仍为群巫之长。”[59]灵为巫,巫即长也。因此,鳖灵、鄨令、鳖令,字形虽异,而其实相一。但以形义而言,用“鳖灵”二字为名,早于“鄨令”二字。

或从巫。”《楚辞·九歌·东皇太一》:“灵偃蹇兮姣服”;《云中君》:“灵连蜷兮既留”;《东君》:“思灵保兮贤姱”。诸篇“灵”字,王逸注皆云:“灵,谓巫也。”又说:“楚人名巫为灵子。”这里所谓楚人,是指战国末叶的楚国人,非楚王族。灵字义与令通。《尚书·吕刑》:“苗民弗用灵”,《礼记·缁衣》引作“苗民不用令”。命者令也,令者长也。古代社会实行神权政治,君长即是以玉事神之巫。正如陈梦家所说:“王者自己虽为政治领袖,同时仍为群巫之长。”[59]灵为巫,巫即长也。因此,鳖灵、鄨令、鳖令,字形虽异,而其实相一。但以形义而言,用“鳖灵”二字为名,早于“鄨令”二字。

据上所考,鳖灵来源于鄨水流域,原以地为氏,为鳖氏。称鳖灵,乃因其为群巫之长,亦即君长。所称开明,则是其族的称号,并非私名。

鳖灵既为鄨水流域族类,何以称为荆人呢?这实际来源于后人对鄨水流域属地的一种通称。

古代常见地名称谓由后以名前的情况,即《穀梁传》桓公二年所说“名从主人”。由于战争、灾害以及其他各种原因造成的迁徙和移民,常将过去地名带至新徙之地。如楚都丹阳、郢,均先后数易其地而都名不变。而随着疆域的扩大,将新占之区按占领者的国名称之,又是亘古以来的常理。战国时代,楚国带甲百万,地半天下,所占领地区全部划入其版图,通称为荆、为楚,被占领区的原住各族也随之被通称为荆人、楚人,这也是自古以来的常理,丝毫也不奇怪。如楚灭吴、越后,“通号吴、越之地为荆”[60]。而《史记》则将楚灭吴、越前其地的上古居民直称为“荆蛮”,则是地名由后以称前、由今以例古的显著例证。

鄨地位于黔中,其地于战国年间为楚所有。《史记·秦本纪》载:“秦孝公元年,河山以东强国六……楚自汉中,南有巴、黔中。”楚占黔中后,黔中成为楚地,其地居民也被通称为楚人、荆人。鳖灵虽早在楚占黔中以前就已西上入蜀,但由于地名由今例古、由后称前的惯例,战国秦汉间人乃称述其为荆人,这是不足为异的。鳖灵之称荆人,实源于此。可见,鳖灵既非楚族,亦非楚国人。

那么,鳖灵当属何国何族人呢?史籍说明,鄨地古属夜郎之地,为“夜郎周围之小国”[61]。夜郎,诸史并称为僚[62],或称为濮[63]。鳖灵既来源于此,显然就是僚人或濮人,而僚、濮实为一系,可知鳖灵出自百濮系统。鳖灵一族入蜀,与蜀族融合后,使原先蜀族中已有的濮人文化成分得以加重,蜀族的濮人之风更加明显。

有的学者认为,蜀王开明氏既来自楚,那么战国时期的蜀国就应当是楚国贵族所建,甚至称之为楚国的内府。对于这种看法,我们在上面对开明氏来源的分析,已经表明是不符合历史实际的。下面我们再从考古资料方面进行一些简略分析,将进一步证实此说之误。

1980年在四川新都发掘清理了一座开明九世至十一世之间的一代蜀王之墓[64],其墓葬形制、随葬青铜器组合等显示,蜀王宗室并不是来自楚国的贵族,不是楚国宗室之后。

新都墓有墓道,椁室分有头、足、边箱,椁壁填有青色膏泥,墓底有腰坑。楚墓虽有这些现象,但其他文化亦有之。如在殷墟、北京昌平白浮西周燕墓、山东栖霞周墓、山西长子牛家坡战国墓、甘肃天水放马滩秦墓内,都有此类现象。在椁室上下填塞白色或青色膏泥,乃是一种防潮措施,凡有膏泥之地,人们就会利用[65],并不是楚文化的独有特点。新都木椁墓的地面上无任何人工建筑,坑壁基本垂直,无台阶,墓向正西,墓道开在墓坑西面,与楚墓截然不同。棺具是一独木棺,常见于成都平原战国时代蜀文化墓葬,均有别于楚墓棺具。新都墓出土的随葬青铜器,同样器物以两件或五件为一组。五件成组的共计20种,170件;两件成组的计9种,共18件。这种组合形式,与楚墓随葬青铜器的组合形式明显有别。新都墓中许多器物不见于楚墓,楚墓中也有许多器物不见于新都墓。新都墓所出鼎,虽与楚器形制较接近,但用鼎制度却颇不相同。新都墓中的列罍之制,是蜀国礼制中的古老传统,楚墓却无此制。新都墓某些器物与楚器风格接近,应如李学勤先生所分析的,是“道一风同”的缘故,即在同样的时代流行类似的器形和艺术风格[66]。这种情形也表现在一些典型的蜀文化墓葬中。

2000年在成都市商业街发掘的大型船棺、独木棺墓葬[67],是开明氏的王族墓葬。其中虽有一些楚文化的因素,但并不浓厚,这些楚文化的因素来自蜀与楚的文化交流和互动,完全不能作为楚文化入主蜀国的证据。

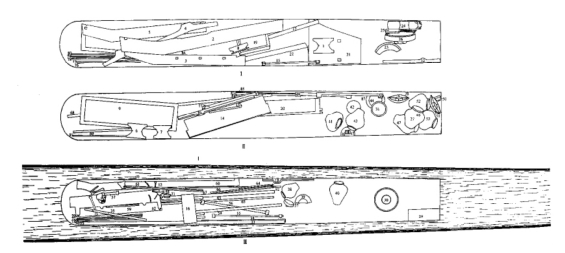

图4-9 成都市商业街大型船棺

在这些蜀墓中有楚文化因素,也有中原和秦文化因素,是因为文化交流所致。由此也证明,并不存在楚国宗室贵族在蜀国夺取王政的任何事实[68]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。