宝墩文化古城的性质问题,可以从五个方面进行分析阐释。

(一)从城墙建筑分析政治权力的集中化

城墙的修筑,属于大范围集中劳动性质的大型建筑工程,足以反映集中化的权力中心的存在。

成都平原现已发现的早期城址,都筑有坚固厚实的城墙。其中:新津宝墩城垣南北长1000米,东西宽600米,墙体现存顶宽7.3~8.8米,底宽29~31米,高4米,墙体无垮塌和二次增补迹象,应属一次性筑成。都江堰芒城村城垣分内外两圈,内圈南北长300米,东西宽约240米,城垣现存宽5~20米,高1~3米;外圈城垣保存较差,北垣残长180米,南垣残长130米,城垣现宽5~15米,高1~2米。郫县古城村古城城垣长约637米,宽约487米,城垣地表现存宽度为10~30米,高1~4米,经对西南城垣中段进行解剖,揭露出墙体现存顶宽7.1米,底宽20米,高3米,整个墙体分两次筑成,第一次修筑的墙体现存顶宽1.9米,底宽10米,高2.4米,第二次筑墙则是在第一次的基础上增筑。温江鱼凫村城垣保存很差,南垣现存长480米,宽10~20米,高0.5~1米;西垣南段残长约350米,宽10~15米,高0.5~1米,北段已被破坏;西北垣西段残长370米,高1~2米,东段地表已不存;东南垣残长150米,宽10~30米,高0.5~3米;东北垣地表已无痕迹,但经钻探予以确认。崇州双河城垣分内外2圈,西垣已被河流冲毁,东垣内圈长约450米,宽约20~30米,高3~5米,北垣和南垣内圈残长约200米,宽15~30米,高2~3米;外圈保存较差,断断续续保存残宽3~10米,高0.5~2米。崇州紫竹分内外垣,内垣边长约400余米,城垣宽5~25米,高1~2米;外垣多被破坏,部分地段尚存城垣宽3~10米,高1~2米[78]。

这几座古城,不仅面积大,宝墩古城面积约60万平方米,鱼凫村、古城村面积都在30万平方米以上,芒城村、双河村、紫竹村面积约10万~20万平方米;而且城垣高大、坚厚、绵长,宝墩、鱼凫村、古城村三座城址的城墙经过解剖发掘揭露出的墙体底部宽度都在20~31米间,顶宽7~19米,高3~4米,尤其宝墩城垣周长达3200米,宽8~31米,高度超过4米,土方量初步推算达25万立方米以上。

成都平原的各座史前古城,均能修筑高大坚厚的城墙,开掘巨大的土方总量,加上除土方开掘以外的土方运输、工具制作、城墙设计、城垣施工、食物供给、组织调度、监督指挥以及再分配体制等一系列必需的庞大配套系统,表明各座古城都分别控制着足够支配征发的劳动力资源,进而表明各座古城的统治者必已统治着众多的人口,控制着各自地域内丰富的自然资源和生产资源,控制着各种各样的劳动专门化分工和各种类型的生产性经济。这一切,不仅仅意味着各座古城人口的增长、社会规模的扩大和社会组织的复杂化,更重要的是,从实质上分析,所有这些其实都是政治组织和经济组织发生变化的结果,从根本上反映了政治权力的集中化,表现出各座古城的政治体系和经济结构的演变程度,已经远远超出了原始的血缘氏族制水平,达到了酋邦制发展阶段。

(二)从城垣功能分析统治权力的象征性

关于各座古城城垣的功能问题,目前在学术界还没有取得一致意见,但一般认为是防洪抗洪或防御外敌,这两点并没有错,不过还不全面,同时也还没有触及到城垣功能体系的核心问题。

正如世间事物大都具有多重功能一样,城垣建筑也具有多重功能,构成它自身的功能体系。

从防洪抗洪的角度看,成都平原现已发现的8座早期城址,均建在平原冲积扇河流间的相对高地上,它们受地理环境的制约,都与各自所在地的河流和台地方向相一致,确实有利于防洪,增强了古城的抗洪能力。尤其芒城村、双河村、紫竹村3座城址均位于河流上游近山地带,它们都筑有双重城垣,更加突出了城垣的防洪抗洪功能。同时,由6座古城不同的分化关系所决定,每一座古城的城墙建筑又具有堡垒化性质,形成各自的防御体系,这也是城垣功能不可忽视的一个方面。

但是,我们必须清醒地认识到,城垣建筑的防洪抗洪功能是为了适应古城所在地的地理环境而具备的,也就是说,增强古城的防洪抗洪能力是在河流地带建城所必须考虑的重要因素,却并不一定是修筑城墙的首位因素和唯一目的。举例来说,宝墩古城在早期Ⅰ段时已达到文化上的繁荣,但这一时期却并没有修筑城垣,只是到了早期Ⅱ段时才开始修筑城墙,而考古资料并没有显示出当时有洪水袭击的迹象,相反却出现了受政治因素影响所发生的社会动荡、文化变革等现象,表明修筑城墙的主要目的不在防洪抗洪,而在适应政治领域的变化。又如,鱼凫村古城在该遗址的早期Ⅰ段同样没有城墙,只是到了早期Ⅱ段时才修筑了城墙。如果只是为了防洪抗洪,那么在遗址形成时期就应当相应地修筑御水设施,可是实际情况并不如此。这表明,尽管防洪抗洪是这几座古城城垣的重要功能,但并不是唯一功能,甚至在整个功能体系中还不是核心功能。

宝墩文化城墙亦具防御功能,不过这种功能也不是核心功能。高大的城墙建筑,从屏障的角度看,这种形式本身就赋予了它以一定程度的防御功能。但问题在于,成都平原8座古城城墙的构筑方式均为斜坡堆筑,城墙的底部都大大宽于城墙的顶部,整个城墙断面呈梯形,而这种形状的城墙其实是易攻难守,极不利于防御的。尽管从方法上说,此类城墙的构筑在技术上比较带有原始性,但仅从技术角度来认识是很不够的。考古资料表明,当时已经发明了竹络笼石一类技术,如古城村古城大房子内的5座大型卵石方台,就是先在台子周围挖基槽,槽内密集埋设圆竹作为护壁,再填充卵石做成台子的。并且,从古城村古城的城垣看,当时已经应用了大量采用河卵石来加固城墙的技术,发明了挖高坎来防止河卵石下滑的方法。既然如此,那么如果是主要出于防御外敌的需要而修筑城墙,就完全可以运用这些技术和方法把城墙外侧修筑成较为陡峭的形制,而不必把它的内外两侧都同样做成斜坡形状,使它既有利于外敌入侵,又有利于内部出逃。

成都平原史前古城的城垣建筑反映了各城政治权力的集中化程度,是政治组织和经济组织变化的结果。因此,城垣修建这一行为,从根本上说是一种政治行为,它从把自然资源、生产性资源和劳动力资源物化为大型城墙建筑的角度,来显示酋邦组织的巨大威力,标志权力的强大和尊严,象征权力的构造物和它的支配能力。一言以蔽之,大型城墙是酋邦组织及其首脑人物统治权力的象征,这应是城垣建筑的核心功能之所在。

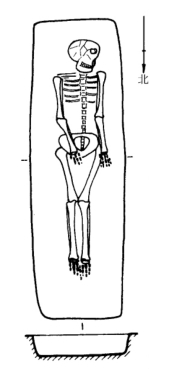

图2-13 宝墩遗址墓葬M3平、剖面图

(三)从宝墩遗址分析社会等级的制度化发展(https://www.xing528.com)

1996年在宝墩遗址的中部(鼓墩子)发现有房屋基槽和大量的柱洞,这些建筑遗存是建在一高出当时周围地面约1米,面积约3000平方米的台地上的。有迹象表明,鼓墩子台地上的建筑遗存可能是一组规模较大的建筑群[79]。与此形成对照的是,宝墩遗址发现的长方形竖穴土坑墓,墓坑较浅,无随葬品[80]。从墓葬反映墓主生前实际地位的角度看,宝墩墓葬的主人在生前必定与鼓墩子台地上的大型建筑群无缘,而大型建筑必定属于显贵人物所居,这就表明了社会差别的存在。这两者间的差别,实质上反映了等级的差别和地位的差别,而等级和地位的差别是由社会分层、经济分层及其所导致的权力的集中与剥夺所决定的。

1997年底至1998年初,在郫县古城村古城的发掘中,发现一座长约50米、宽约11米,面积约550平方米的大型建筑基址(F5)[81]。

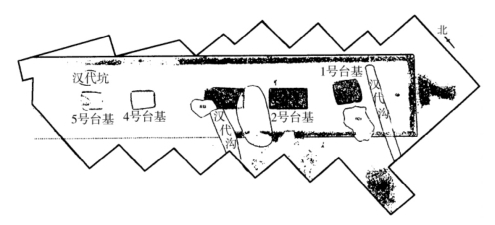

图2-14 四川郫县古城村大型房屋建筑基址(F5)及卵石堆积平面图

这座建筑基址位于古城遗址的中部,平面略近方形,方向为西北-东南向,与城墙方向基本一致。如此之大的建筑,在那一时代已属罕见之物,更令人惊讶的是,在大型建筑内,发现了5座由东北往西南依次排列,横亘于房屋中部的长方形卵石台基。从每个卵石台基与其各自四周基槽和槽内圆竹的关系分析,它们是由圆竹作为护壁,内填卵石堆筑而成的台子。5座台子之间的距离在3米左右。其中1号台形状近方形,东西长约3~4米,南北宽约3米;2、3号台东西各长约5米,南北各宽约2.7米;4号台东西长约3米,南北宽约2.5米;5号台东西长约2.75米,南北宽约2.35米。对于这5座卵石台的具体作用,因资料的限制,目前还不能予以确切判定,但对它们的性质,则可以根据现有资料给以初步判定。

首先,从形制和组群关系来看,这种卵石台本身就以其有别于其他任何建筑的形制而显示出它们的特殊性,而由5座卵石台所形成的卵石台群,更加显示出它们的非凡性质。其次,卵石台群位于大型房屋建筑(F5)室内中部,而这座房屋内没有发现有隔墙遗迹,表明这座大型房屋(F5)是专门用来设置和保护卵石台群,使卵石台群与外界隔离开来的。这就显示出了卵石台群的神圣性,反映了它在古城中的崇高地位。第三,大型房屋建筑(F5)基址附近地层堆积较纯净,极少出土生活遗物,也没有发现一般性的生活附属设施。而在F5四周,分布有小型的木骨泥墙建筑或其他小型建筑,这些房屋的门向均朝向大型房屋建筑(F5)[82]。这种分布格局,表明这座大型房屋建筑(F5)具有区别于一般性居址或场所的独特性质,显示出它的庄严性。但它的庄严性不是由房屋建筑自身带来的,而是由房屋内部的5座卵石台所决定的。第四,从5座卵石台所具有的特殊性、神圣性、庄严性和崇高地位等特点的角度,结合古文献和其他许多考古资料所反映出来的蜀人具有“尚五”的传统宗教观念和行为方式等特点来看[83],5座卵石台应为宗教性质的设施,是当时的大型礼仪性建筑;而5座卵石台连同它们所在的大型房屋(F5)一道,则构成城内的大型礼仪中心。第五,从大型房屋(F5)内设置5座卵石台及其相互关系,以及这座房屋位于古城中部的位置等来看,它们应是早期的宗庙,反映了古蜀人宗庙的起源。这同时也是考古学上目前所见到的关于蜀人尚五宗教观念及其行为方式的最早实物资料,具有十分重要的学术价值。

大型礼仪中心的形成,表现出宗教权力的集中化程度,它是宗教和政治领袖控制意识形态的结果,是政治权力和经济权力集中化在意识形态领域的反映。5座卵石台基被有意置于大型房屋以内,意味着随着政治组织的变化而新产生的宗教组织及其活动仪式,一方面是与普通民众的日常生活相脱离、相隔离的,另一方面又有严加保护的必要,以免遭到亵渎以至破坏。这种情况,不但反映了等级制度的形成,而且反映了等级之间的对立,这正是酋邦制的一大特点。

(五)从古城群的堡垒化现象分析政治组织间的关系

宝墩文化古城的最显著特点,是每座古城分别围以高大坚实的城垣,形成所谓堡垒化现象。这批古城集中分布在成都平原西部的有限空间内,是有利于对这块有限空间内的有限资源进行有效开发的。

图2-15 成都平原宝墩文化城址分布图

堡垒化现象并不一定意味着频繁而剧烈的军事冲突,甚至不意味着各座古城之间的军事对峙局面。前面已经分析指出,城垣的防御功能不是宝墩文化古城的主导功能,它是权力构造物和权力集中化的象征。如果从界域的角度认识,城垣同时也是各个政治组织权力中心的地域界标,是权力中心的界域所在。实际上,各个政治组织所实际统辖的地域范围并不仅仅局限于各自所居的古城以内,它们还分别统辖着各自古城以外相当一部分地域,否则仅凭古城内部的人口总量是难以发展出并支撑起复杂的组织机构的,甚至难以修筑成各自四周那用工总量十分浩大的城垣。

从宝墩文化第二期并存于世的几座古城来看,它们既然在文化特征上保持着惊人的一致性,在文化发展上保持着惊人的同步性,那么可以初步推断,它们之间在总体上也一定保持着友好的邻邦关系,而不是对抗的和冲突的敌对关系。尤其在上古时代成都平原“蜀民稀少”[84]的情况下,往往只有通过同一小生态中各个族体的相互默契、配合和协作,才能对共同置身的环境进行有效的利用和开发。况且,这几个族体原本是同出一源的兄弟,尽管其间存在各自的利益关系,但在政治上还是有着共同的利益,属于同一政治集团。所以在文化上,它们一荣俱荣,一毁俱毁,共同兴起,共同衰落,就是这种关系的真实反映。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。