田 威

摘 要:一册记录着长江三峡流域的速写画,展现了一段从四川峨眉山到乐山大佛,再沿长江三峡顺流而下最终抵达上海的经典风景写生线路。作者不仅运用娴熟的绘画技巧使沿途的自然景物跃于眼前,同时,无意间在画作中留下了20世纪70年代末80年代初的社会风貌,以及这段经典风景写生线路背后的历史真实。

关键词:速写;三峡;历史真实

引 言

“速写”[1]和“速写本”对于当下的画家们而言,已是一种渐行渐远的绘画行为与物件。但对于20世纪50年代至90年代的美术家以及在校的准美术家们,却是最熟悉的绘画行为和外出必备的物件。

“速写”是在20世纪崇尚苏式美术教育的背景下,全国各大美术院校要求在校学生们必须掌握的一门课,并且能运用自如的一项基本技能。自20世纪50年代起到80年代末,中国美术基本以社会主义现实主义[2]为唯一创作主旨。因此,这一时期美术创作强调作品题材要表现现实生活,画面要有真实感,人物造型要求精准写实。故这一时期美术院校的基础绘画教学中,除去注重基本写实技法的训练之外,还特别强调“速写”能力的培养。要求他们随身携带“速写本”,养成随时随地画“速写”的习惯。

对于“速写”能力和习惯的训练与培养,在20世纪的美术院校得到普遍的重视。一方面“速写”是快速提升写实能力非常有效、便捷的手段,其意义大概等同于“拳不离手”“曲不离口”。换而言之,“速写”训练能让初学绘画者,快速地掌握画准、画像一个所要描绘的物象。其二,20世纪的社会主义现实主义创作原则,非常注重“艺术要源于生活且高于生活”[3]这一理念,故在确立创作题材后,往往必须去体验生活。所谓体验生活,就是依据创作题材所要表现的对象,深入乡村、厂矿、城镇以及名胜古迹去收集一些创作素材和现实场景。客观地说,写实性的现实主义创作主题在素材收集上,照相机和照片应该是最好的手段和帮手,但20世纪的画家们却无法使用这一手段,这源于照相机在当时并不普及更是一种稀罕、奢侈之物。因此,“速写”成了记录生活、收集素材最好、最有效、最便捷的方式。而这一历史成因造就了毕业于20世纪的美术家们,几乎人人都能画上一笔漂亮的“速写画”,也都或多或少地积存下一批具有写实性,且基本真实记录现实场景或人物的“速写画”作品。

就今天而言,20世纪积存下的具有写实性的“速写画”作品,依然不失为一件件艺术精品。无论是以钢笔线条勾勒还是运用炭笔借助光影表现,所反映出的不仅是绘画者高超的写实技巧,同时也见证了一代人的勤奋与执着。当我们在啧啧感叹这些“速写”作品之余,似乎还能嗅到作品中传递出的历史气息。

在“速写画”作品中,首先能最直观地观察到绘画者高超的技巧,与此同时,这些高超的技巧又以图像的方式记录下20世纪高等美术教育中逐渐淡化的教学细节、鲜为人关注的风格流变,以及整体的美术教育理念。从此意义上看,这些“速写”作品不仅仅是存留至今的20世纪绘画作品之一,亦成了研究20世纪中国美术教育以及美术风格的佐证。同时,这类“速写”作品多以写实性为主,它们比较忠实、客观地记录下当时中国社会的风貌与生活场景。这对于历史学家而言,应该是研究近现代中国社会相关问题时可以利用的历史材料之一。而本文的缘起正是得于20世纪60年代毕业于上海戏曲学院舞台美术系的徐开铭[4]先生绘于1979年6—7月间的一本速写画。

速写本中的内容

徐开铭先生的这批速写画,画在一册24开本的图画本上,这是20世纪70年代比较流行的图画本。

速写本的封面与封底,采用了200克以上的白卡纸装裱。由于当时在制造这类卡纸时添加了一些秸秆、稻草等物品,故纸张表面微黄且斑驳依稀能见到一些稻草纤维等,因此这类卡纸在20世纪有一个非常形象的名称——“马粪纸”。而速写本的最后一页则用红色印有“广州文化用品采购供应站,规格:24开、80页,纸质:100克扑克原纸,广州市雄文印刷厂出品,78.1”。由此,速写本的内页所用纸材的厚度、纸质都属较上乘。

事实亦是如此。这类速写本,对于20世纪70年代的美术家而言,是属于比较高档的绘画用具,用这类速写本写生算是较为奢侈的行为,当时的美术家或准美术家们,一般选择购买更为廉价的整张新闻纸或竹草纸,裁切成16开或更小用于速写写生。但他们会在相对重要的写生活动,或重大创作素材收集时,选择运用这类速写本写生。

徐开铭先生的这册速写本所记录的并非全是速写画,还夹杂着一些文字记录、创作构图[5]等其他内容,并且速写本约有三分之一的部分是空白,而凡是绘写有内容的部分,应该是徐开铭先生自己在其页面的左角或右角下方,均用铅笔标注了页码,共计107页。其中写文字的页面计19页,空白页面计35页,有图像的部分计53页。在这53页的图像中,有7页是记录了创作的小构图,余下46页为速写写生画作品,但实际速写画并没有46幅,因为有些现实场景本身很宏大无法用速写本的一页来完成,所以徐开铭先生采用了两页描绘一幅场景的办法,也称为“跨页”。全册中这类跨页式的速写画有8幅,但其中速写本标注的第76~77跨页上画了两幅图,故实际跨页式的速写画有9幅。此外,速写本标注的第37~38页有4幅图,余下的是一页一图计28幅。由此,徐开铭先生在这46页中共计画了41幅速写写生画作品。

这41幅速写画中,不仅保存了一些的真实图像资料,更难能可贵的是徐开铭先生在其中的25幅速写画中留下了款识。这令徐开铭先生的这批速写画,不仅具有艺术价值,更呈现出历史的意涵。现就速写画与款识附录如后:

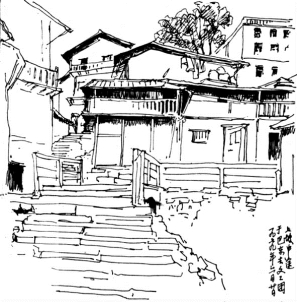

1.第13页:1979年6月2日去报国寺时风凉亭所见。

2.第15页:1979年6月2日由峨眉山至报国寺途中。

1

2

3.第19页:1979年6月2日由清音阁至报国寺途中。

4.第21页:1979年6月3日上午在乐山乌尤寺大佛寺所见。

3

4

5.第23页:1979年6月3日于乐山。

6.第25页:乐山大佛,1979年6月3日。

5

6

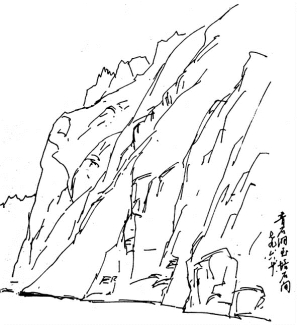

7.第37页:乌尤寺望大佛寺山。

8.第37页:旷怡亭。

9.第38页:正觉禅林。

7、8

9

10.第41页:重庆南岸1979年6月9日。

11.第43页:重庆南岸。

10

11

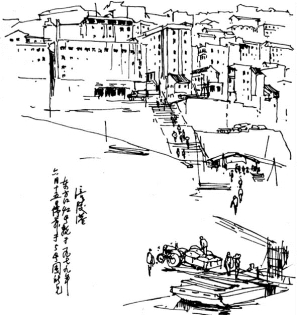

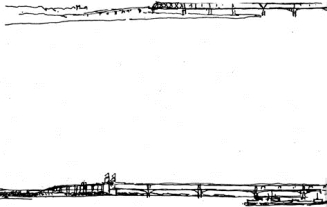

12.第44~45页:朝天门码头,1979年6月15日。

12

12

13.第47页:涪陵港东方红42号轮于1979年6月15日停靠于5号囤所见。

14.第49页:1979年6月18日于奉节去白帝城。

13

14

15.第54~55页:巫山,于1979年6月20日。

15

15

16.第57页:上午六点五十由奉节开船十点半钟到达巴东,速度可谓高也。

16

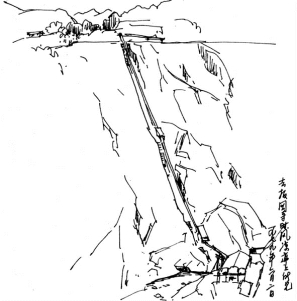

17.第58~59页:神女峰过后,于1979年6月20日。

17

17

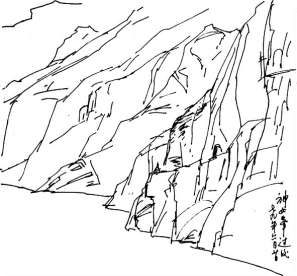

18.第60~61页:青石洞至培石间,于1979年6月20日。

18

18

19.第65页:巴东,于1979年6月20日。

19

20.第68~69页:奉节码头,于1979年6月20日。

20

20

21.第72页:巴东,于1979年6月20日。

22.第75页:1979年6月20日于巴东去文工团上坡中途。

21

22

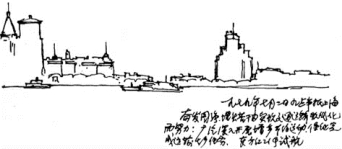

23.第76~77页:1979年6月21日下午五点半过枝江大桥。

24.第76~77页:1979年7月1日东方红13号轮停南京码头。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

23-24

23-24

25.第80~81页:1979年7月2日九点半抵上海。(奋发图强,埋头苦干,为实现交通运输现代化而努力:广泛深入开展增产节约运动,保证完成运输生产任务。东方红21号试航)

25

25

从以上25条款识中,笔者观察到徐开铭先生在1979年的6—7月进行了一次约一个月时间的从四川峨眉山到上海的行程。

在这些款识中,“1979年6月2日去报国寺时风凉亭所见”是这册速写本上的第一幅有款识的速写画,而在这幅速写画之前,有7幅没有款识的速写画。显然,1979年的6月2日不是徐开铭先生抵达峨眉山的时间,报国寺是进入峨眉山的门户,这幅速写画应该是徐开铭先生下山途中休息时所作。因此,1979年6月2日应该是他离开峨眉山的时间。那么,他是1979年何时抵达峨眉山,又是由何处出发而来,是直接抵达还是经由其他地方再到峨眉山的呢?这些疑问从徐开铭先生的款识中均无从知晓。

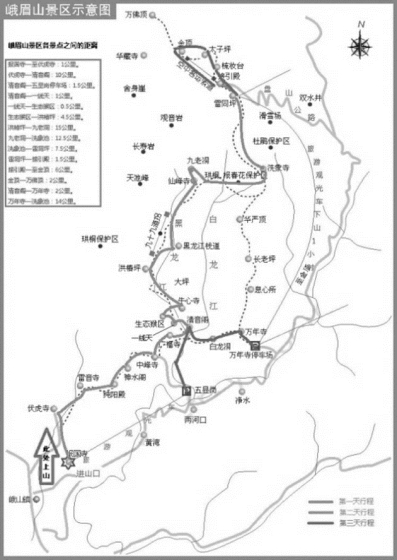

如果,从第1幅款识提到的1979年6月2日去峨眉山报国寺开始,到第25幅款识记录的1979年7月2日抵达上海,这一个月的时间基本是一个相对完整、连续的行程。并且从款识中提到的地名“峨眉山”“乐山”“重庆”“涪陵”“奉节”“白帝城”“巫山”“神女峰”“青石洞”“培石”“巴东”“枝江”“南京”“上海”可勾画出一条从四川峨眉山出发经乐山到重庆,再由重庆朝天门码头顺江而下,一路游览长江三峡的经典写生线路,而这条写生线路,在今天亦是很多美术家们梦寐以求的旅程。

遗漏的内容与行程

1979年徐开铭先生时年45岁,正值壮年应该是公事繁忙、家务繁重、无暇旁顾的时期,但他何以能放下一切,去亲历这条令无数人梦想的旅行线路呢?笔者在速写本的第27页至第31页长达5页的文字记述中,看出了一些端倪。第27页上端写着“周本义[6]老师讲课1979.6.3晚于乌尤寺衣钵真侍室”,从这些文字内容上可知这是一篇听课时所作的笔记,而且这堂课是在乐山乌尤寺的衣钵真侍室进行的。由此,徐开铭先生的这次行程并非一次个人行为,而是有老师带队的集体外出写生课程。那么,在他正值壮年时何以有了一次这样的学习活动呢?“学习”“壮年”“1979年”预示着这将是他人生中的一次重要旅程。

1.社会的变迁与人生的转折

1979年,全国的普通高校已经恢复招生两年了,但上海戏剧学院尚未恢复招生,而是在文化部的指示下先行开办了舞台美术进修班等。[7]舞台美术进修班共计招收15名学员,他们来自全国各地并且都毕业于“文革”之前(1960—1965年)的上海戏剧学院舞台美术系,其师资由时任上海戏剧学院副院长的著名舞台美术家孙浩然[8]先生领衔,教师成员包括苏石风[9]、周本义、胡妙胜[10]、徐海珊[11]、倪荣泉[12]、蒋有作[13]、吴光耀[14]等一批上海戏剧学院著名教师和著名舞台美术家。[15]

上海戏剧学院在1979年正式恢复招生之前首先开办了进修班,笔者认为这其中有两个原因。第一,虽然“文革”已经结束,但上海戏剧学院亦停止招生近十年,很多著名的教授、学者亦是刚刚“解放”出来,吴光耀先生曾写道:“‘文革’中,我们舞美系有十多位教师集中在‘隔离室’,我和孙先生都在其中。”[16]显然,这些教授、学者由于远离了教育与教学近十年,对于重新走上讲台需要有一个逐渐适应、熟悉的过程。加之,“文革”之后思想观念发生了新的变化,新的艺术观念亦随之出现,舞台美术教育与人才培养,将走向何方亦成为急需解决的问题。因此,进修班学员之一的石泓认为:“办进修班可以总结摸索今后的舞台美术教育问题。”[17]由此,1979年上海戏剧学院所开办的舞台美术进修班,旨在锻炼、磨合、重组曾经的教师队伍,寻找新时期开办舞台美术专业的方向与方法。第二个原因,应该是希望能在这些学员中,挑选合适的人才留下来充实教师队伍。

虽然,到目前尚未见到任何材料提及这一因素,但从当时国内各高校普遍存在师资匮乏的现象看,上海戏剧学院应该亦是如此甚至更严重。因此,笔者认为上海戏剧学院在“文革”后,没有很快地恢复招生应该与师资匮乏有很大的关系。此外,在这些学员的遴选上亦很有玄机。同期,中央美术学院亦办有进修班,但不同的是学员们来自社会的各个阶层。[18]而上海戏剧学院进修班的学员们,则有很多的限定与前提。首先,必须是“文革”前1960年至1965年期间上海戏剧学院舞台美术系的毕业生;其二,必须仍然从事舞台美术设计工作。这些看似是对于招收学员的基本要求,实则更像是在遴选专业教师时提出的条件。

《峨眉山景区示意图》图片来源:百度文库

这15位“文革”前毕业的进修生们,曾经在上海戏剧学院接受过系统、完整的舞台美术教育。从他们毕业离校到1979年,又都有十多年的舞台设计实践的历练,年龄亦都正值壮年。而且,同学、师生之间彼此相互早已熟悉了解,如果通过一次强化性的进修培训,从中挑选几位合适的人员,充实到现有的教师队伍。这既探索了新的教学模式,又遴选或甄别出合适的教师人选,这个进修班对于上海戏剧学院而言,显然是事半功倍的好事。

2.再次成为学生

舞台美术进修班的开班时间是在1979年的5月,[19]具体哪一天尚不清楚但应该是在5月初的某一天。[20]开班的第一课,由周本义、吴光耀、胡妙胜、徐海珊、蒋有作,以及青年助教吕振环,带领全体学员赴长江三峡流域写生。[21]他们于5月初开班后几日即由上海出发,大约在5月15日前后抵达峨眉山,并以峨眉山中段的万年寺为驻地,在周本义先生为首的带队老师指导下,展开为期半个月左右的色彩风景写生课程。[22]白天学员们在老师的带领下写生作画,晚上则展开师生互动式的讨论,而在整个写生过程中,周本义先生对于学员们写生中所暴露的问题,进行了两次有针对性的讲课。第一次是5月26日晚于峨眉山万年寺,[23]第二次是6月3日在乐山乌尤寺。进修班于6月2日结束峨眉山的写生开始下山,原计划6月2日当晚住宿山脚下的报国寺招待所,第二日即6月3日前往重庆,但由于当日报国寺招待所客满,[24]他们只好临时改变计划,前往距离较近的乐山。[25]乐山之行成了进修班此次四川写生的意外收获。

徐开铭先生的速写本上是从6月2日开始出现款识的,从款识上看,6月2日徐开铭先生画了3幅速写,第1幅与第2幅(见图1、图2)应该是从他们的驻地万年寺到清音阁的途中所见,而第3幅(见图3)则是过了清音阁所画。实际在第1幅有款识的速写画之前,徐开铭先生还画了7幅速写画。这几幅是徐开铭先生画于6月2日同天,还是在峨眉山上的15天内所画,现在已无从知晓。但可以确定,徐开铭先生在峨眉山上,并没有把精力放在画速写画上。峨眉山上的15天,时间相对整块、集中,进修班学员们的主要任务,是在老师们的指导下画色彩风景写生。[26]由此,笔者推断峨眉山上的15天风景写生,是进修班此次写生课程的主轴。虽然,此后在重庆、三峡等地均又展开了风景写生,[27]但时间上,应该不会如在峨眉山时那样整块、集中,其流动性会相对大一些。因此,从下峨眉山开始,徐开铭先生决定开始利用空隙时间加画速写画。[28]由此,有了这册令笔者关注并感兴趣的速写画,以及这些速写画中所隐含的历史信息。

速写画册中的旅程

准确地说,徐开铭先生的这册速写画,记录了他1979年写生课程中,从峨眉山下山到上海的返回行程。但透过徐开铭先生款识中提到的时间,只能勾勒出一个大致的线路,甚至在一些时间节点上存在着悖理。因此,对于速写本中记录的这段行程,尚需对款识中提到的时间、地点进行较为细致的爬梳,希望能丰满徐开铭先生在1979年6—7月间的这次从峨眉山出发沿长江的旅程。

1.从峨眉山经乐山到重庆

让时间回溯到1979年6月2日峨眉山万年寺的早晨,今天是进修班来峨眉山写生近半个月要离开的日子。进修班的学员与老师们或许早早就起来了,有的学员或许是希望,利用最后一个清晨去加画几幅速写画,有的或许正在整理自己的行囊和画具。进修班应该于6月2日上午九点钟左右从峨眉山万年寺出发,午后抵达山脚下的报国寺。[29]原计划打算在报国寺住宿一宿,第二日再出发前往重庆。但无奈此时的报国寺已经客满,他们一行只好经由峨眉县城转往乐山,于6月2日晚投宿岷江对岸的乌尤寺。

第二日6月3日他们一行前往了一水之隔的大佛寺,大佛寺因有著名的乐山大佛而得其名,本名应叫“凌云寺”,始建于初唐时期,是一座千年古刹。因此,在大佛寺这一日徐开铭先生应该是以游览为主,兼画了3幅速写画(见图4~6)。晚上全体返回了对岸的乌尤寺,并从寺院住持那里借来了“真侍室”作为教室,周本义先生在这间禅房进行了四川写生课程的第二次授课,也是此次写生课程在外的最后一次授课。

进修班在乐山停留了几日很难精确,从徐开铭先生的速写款识中,第一次出现“重庆南岸”是在6月9日(见图10)。如果这是他到重庆后的第一幅速写画,那么,除去从乐山到重庆的路途需一天的时间,[30]进修班应该在乐山停留了5日。如果徐开铭先生的那幅6月9日的速写不是刚到时画的,那么进修班在乐山最少停留了3日。毛信科[31]曾回忆到:“乐山大佛九天写生中,1979年6月3日晚周先生在我们住处四川乐山万年寺‘讲经’,题为‘绘画色彩方法问题’。”[32]显然,停留9天的说法是他记忆的偏差。另外,6月3日讲课的地点他也记错了。但“9天的说法”的偏差记忆却能证明,在他的印象中乐山停留的时间,应该不止一两日而是一个相对比较长的时间。应该有3到5天的时间。

此外,从徐开铭先生的速写本上,似乎也能印证出“3到5天”的推论。徐开铭先生在乌尤寺画了4幅速写(见图7~9),3幅有款识,1幅没有并且均没有写上时间。而且这4幅速写画是画在两页上,每幅画仅仅只有其他速写画的一半大小,显然这些画是利用很短的空隙时间完成的,那么他的整块时间在做什么呢?答案或许只有一个,由于以乌尤寺为据点,进修班计划停留三五日,他又在老师的指导下进行色彩风景写生,并且到乌尤寺的第二晚,周本义先生又专题讲授了“绘画色彩方法问题”,于是学员们纷纷要求多停留几日,希望从理论到实践再好好体验一下,这虽然是一种推论,但可能性完全存在。

另外,乌尤寺也是一座千年古刹始建于唐,原名“正觉寺”,北宋时更名为“乌尤寺”。因此,寺内存有很多的碑文题记,而这些却被徐开铭先生一一摘录于速写本的第33页至36页。满满的4页文字,所需的时间应该不短。以徐开铭先生对绘画的执着与勤奋,如果不是在此停留的时间充裕,他是不会将宝贵的作画时间,拿来摘录这些属于个人兴趣和爱好上的碑文题记。

重庆停留的时间应该在一个星期左右,当时的重庆还是一座美丽而独特的山城,独特的民居、吊脚楼、码头以及一路拾阶而上的街景,山城的一切深深地吸引着进修班的每一位学员们。宝贵的一星期,令他们能尽情地将山城重庆的美丽与凝练,挥洒于手中斑斓的色彩间。因此,徐开铭先生在重庆的一个星期里仅画了3幅速写画(见图10~12),其中一幅是画于6月15日,登上离开重庆的轮船上所画。轮船似乎快要离岸了,徐开铭先生只能是草草而成,整个朝天门码头的气势跃然于前,只是缺少细节的勾勒,远景更只有一个粗略的轮廓,而朝天门码头独特的台阶更有草草了事之感,这一切似乎令笔者听到了,徐开铭先生手中的钢笔在速写本上唰唰作响,而同时轮船即将离岸的汽笛已渐渐拉响(见图12)。

2.船行三峡

又一段令人激动的行程开始了,进修班于6月15日乘船离开重庆朝天门码头,下一个目的地是奉节。他们何时抵达奉节没有明确的记录,但徐开铭先生的速写款识告诉我们,他们于6月18日由奉节前往白帝城(见图14)。由此,可以推断进修班最迟应该于6月18日抵达奉节,但重庆至奉节的水路路程仅为446千米,加之是顺江而下的航行,显然不需要3日之久。虽然,在6月15日徐开铭先生还画了一幅涪陵港的速写(见图13),但这幅速写画所表现的视角,是从客轮上所见到的,涪陵港长长的阶梯延伸至江边的景观。这应该是客轮在涪陵港的例行停靠,进修班并没有在涪陵港下船,而是跟随着客轮继续顺江而下前往奉节。

如果说,笔者今天能说出航行在1979年长江上客轮的大致航速,这必须感谢勤奋而细致的徐开铭先生。在速写本的第57页(见图16),徐开铭先生留有这样一句款识:“上午6点50由奉节开船10点半钟到达巴东,速度可谓高也。”而奉节到巴东的水陆路程为92千米,行走了3小时40分钟,1979年的长江上顺水航行的平均航速应该在20千米左右。由此,笔者估算重庆至奉节446千米水路,加上沿途港口的例行停靠应该仅需要24小时。如果,进修班是在6月15日的上午乘船离开重庆朝天门码头,那么他们应该是在6月16日的上午就抵达了奉节。在奉节停留了一两日后,进修班再次乘上了客轮前往白帝城,此时已是1979年的6月18日。

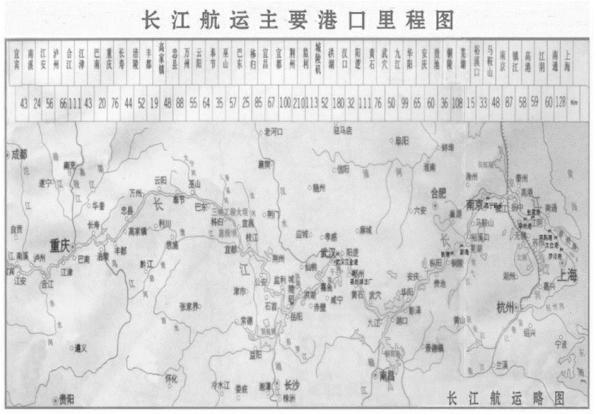

《长江航运主要港口里程图局部》图片来源:百度文库

从6月18日离开奉节前往白帝城开始到湖北的巴东县,徐开铭先生在速写中所记录的时间与地点,有些令人感到不解,甚至在时间与地点上存在着明显的悖理。

6月18日徐开铭先生仅画了一幅速写画(见图14),其后,他在6月20日画了8幅有款识的速写,其中7幅速写的款识中均标注了1979年6月20日(见图15、图17、图18、图19、图20、图21、图22),却有一幅款识中未标注时间(见图16),从款识内容上判断,笔者推断此幅亦应该画于6月20日。

但这8幅速写中出现了一个地理秩序颠倒的问题,从“图16”的款识内容上可知进修班有过一段奉节到巴东的行程,且仅用了3小时40分钟。这段行程是在哪一日并不清楚,但从“图15”的款识“巫山1979.6.20”,“图17”的款识“79年6月20日神女峰过后”,“图18”的款识“79.6.20青石洞至培石间”以及“图19”的款识“巴东1979年6月20日”,可以判断出这趟奉节到巴东的行程是在6月20日,可问题是,从“图16”的款识内容上,笔者认为是客轮抵达巴东港靠岸时所写下的。客船刚刚停泊在巴东港的那一刻,徐开铭先生或许是习惯性地抬腕看看表,发现时间是上午10点30分,这不禁令他感叹现代化的交通之便捷,于是在刚完成的画作旁,欣然写下这段话。

换而言之,这幅速写的款识应该出现在“图19”的前一页,“图19”所描绘的是从穿城而过的石阶高处眺望,巴东县城鳞次栉比的房屋,以及滚滚东逝的长江和两岸高耸的峻岭。显然,画这幅速写画时,徐开铭先生已经离船登岸来到了巴东县城。此外,如果仔细地观察“图16”会发现徐开铭先生在这一页其实画了两幅速写,并且这两幅速写都显得非常之潦草、简单。这明显是画于航行中的客船上,由于船速较快无法精细描绘。同时,在页面的左边还留有“巫山”两字,这两幅速写应该是船过巫山时所画,而那段有感而发的款识,则应该是船停巴东时错写到了这一页上。这显然是徐开铭先生的一次笔误,类似的错误还有“图20”,“图20”是一幅“跨页”速写,画面所表现的是一派繁忙的码头景象,从款识上可知这是1979年6月20日的奉节码头,这幅速写应该出现在徐开铭先生6月20日所画速写的第一幅,但现在却出现在了他抵达巴东所画的第一幅速写画之后,徐开铭先生再次出现了秩序上的笔误。厘清速写本中所存在的这些疑惑,令徐开铭先生和他的进修班,所经历的三峡行程更加的清晰而具体。

进修班在奉节县城停留了一两日后,于6月18日乘船前往白帝城(见图14)与夔门,白帝城与夔门均属于奉节境内著名的名胜古迹,且两地一南一北分别扼守于瞿塘峡的峡口是进出瞿塘峡的咽喉,一般而言,如果是去白帝城看看一定也会去夔门走走。虽然,徐开铭先生的速写画中并没有关于夔门的内容,但他在速写本的第51页至53页,甚至占用了54页的一小部分记录下白帝城与夔门的碑文题记。白帝城距离奉节县城仅15华里与夔门隔江而望,进修班选择乘船前往,这反映出1979年三峡沿岸的水路交通远远便捷于当时的陆上交通。由于,白帝城只是一处名胜古迹,码头只能停靠小型船舶无法停靠大型船舶,没有远程的航线,故进修班无法直接从白帝城出发顺江东下。所以,他们只能从白帝城返回到奉节,这个时间或是18日当日或是19日上午。总之,进修班又回到了奉节,并于6月20日清晨再次从奉节码头登船,这次的目的地是“回家”。至此,历时近1个月的,上海戏剧学院舞台美术进修班长江三峡流域写生课程结束。

课程的结束并不意味着行程的终止,进修班还要继续顺江东下回到他们的家园——上海戏剧学院。6月20日进修班再次起得很早,他们要赶上由重庆前往上海经停奉节的客轮,奉节是个小港不可能有始发上海的航线。此外,清晨6点50的开船时间,显然不是一班始发客轮的开船时间,应该是一班由上游而来的客船,经过一番下客、上客后的一个相对随机的时间。

而徐开铭先生所画的“奉节码头”速写(见图20),应该能印证笔者的这一推断。这一日进修班比预定开船时间提前来到了奉节港,也许是刚到时就听说了客船晚点,于是大家纷纷卸下行囊,利用这段时间各自去画几张速写画。

徐开铭先生选择了画一幅奉节港的全景,他尽量地站在了距离江水很近的岸边,从这个视点才能尽可能地将停泊在水面的船舶,与远处岸上奉节港的房舍囊括进自己的画面。从开始选择入画的视角,再到画面中既有表现出奉节港的整体气势,又有局部细节的描绘,甚至还勾勒出往来于码头上或挑或扛、或抱或背的人群。这一切都显示出一种从容,对于科班出身又有十多年实践历练的徐开铭先生而言,作画时的从容是他早已习惯的状态,而此时所表现出的从容之感,显然是终于又有了一段相对充裕的时间。毋宁说,这份从容更是源于充裕时间下的一种兴奋感所激发出的表现欲。从容地画完“奉节码头”后,客船终于姗姗而来,于是登船出发,时间正好是1979年6月20日早上6点50分。

客船顺江而下再次经过了“白帝城”“夔门”,穿过瞿塘峡客船进入了长江三峡的“巫峡段”,船过巫山县城并没有停靠,或许是当时的巫山码头不具备停靠大型船舶的能力,或许是这班客轮在巫山并无例行的停靠。因此,在徐开铭先生的速写本上,只是远远记录下一间简陋的巫山码头客运室以及孤零零一艘趸船泊于岸边(见图15)。船过巫山县城后,进入了“巫山云雨”“神女独秀”的胜景,此时的景致虽美不胜收,但由于江面狭窄水流加快船速也随之快了起来,两岸的景色,亦随着快速行进的船速不断地发生着变化。客观地说,面对这稍纵即逝的美景,画笔是很难留住这份美好的。显然,徐开铭先生没能抑制住这种美所给予他的冲动与提笔作画的欲望。“神女峰过后1979年6月20日”“青石洞至培石间1979.6.20”(见图17、图18)这两幅速写由于时间的仓促,有些流于草草之感,但在这草草而成中却透着一股无与伦比的冲动与激情。

客船于10点30分抵达了巴东码头,也许是客轮会在巴东港停靠一段时间。[33]所以徐开铭先生下了船,来到了巴东县城的街头画了3幅速写(见图19、图21、图22),甚至,还可能去拜会了巴东县文工团的朋友。[34]而“图23”上页的款识:“79年6月21日下午5点半过枝江大桥”(见图23)。令笔者对于徐开铭先生的巴东行程,产生了一个疑惑,从进修班抵达巴东的时间“1979年6月20日上午10点30分”到客轮过枝江大桥,时间过去了31个小时。“湖北枝江”号称荆江第一城,属宜昌市抵近宜都县。从枝江开始长江走出了水流湍急的三峡段,进入了平缓的荆江段。而巴东距离宜都[35]的水陆里程是177千米,如果依据奉节到巴东的航速,这段路程仅需9小时多,是客轮在巴东停留了22个小时?还是徐开铭先生独自离开了进修班的同学,去拜访巴东的朋友并住一宿,第二天再独自乘船东去呢?事实是,这些都不是。

答案却是,在20世纪的70年代这段水路需要如此漫长的时间。客船离开巴东就进入了三峡的最后一段峡江“西陵峡”,此段水路有9处单行航道、9处险滩、9处绞滩站、21处急流滩点,故此段水路费时费力且异常难行,加之此时的宜昌段正在紧张地进行着大江截流的葛洲坝工程,[36]因此,客轮需要在巴东港停靠一个较长的等待时间,所以徐开铭先生可以较为从容地上岸探望朋友,并返回客轮和进修班的同学们继续东行。客船终于在历经31个小时漫长而艰难的航行,驶向了富饶而美丽的江汉平原。船过“枝江大桥”大约40个小时后,[37]即1979年6月23日上午客轮抵达了长江中游的重要港口“江汉关”。此时的徐开铭先生选择了下船,[38]辞别了继续东去的老师与同学,他已有近两个月没有见到他的妻儿了,此时他需要在武汉停留几日看看妻儿后,再返回上海继续他的学业,这是一个事业有成的中年男人对家的眷顾。

父亲的意外归来,对于他的儿女们是何等的高兴与幸福,这也是他人到中年依然进取的动力。盘桓5日后徐开铭先生再次来到了“江汉关码头”,此时不同于前几日见到这雄伟的钟楼时,那份回家的冲动和即将见到妻儿的喜悦之情。而此时的他,虽依然有着一份即将回到学校的激动,但一丝淡淡的离愁似乎怎么也抹不去,他辞别妻儿再次踏上了东去的航船。经过两天的航行抵达了南京,又经过了一天的行程,终于在1979年7月2日回到了上海,回到了上海戏剧学院,回到了他心灵中永远的家园。

我们不知道为什么徐开铭先生在轮船抵达南京和上海时(见图23、图24),还要坚持画速写,是希望让这趟行程记录完整呢?还是出于对绘画的坚守与执着呢?现在已无法弄清了,但他却用图像的方式记录下他人生中一段重要的旅行。也为笔者回溯这段历史提供了宝贵的图像与文本材料,仅此,向徐开铭先生致敬!但愿他能战胜病魔重新起航。

结 语

普通的速写记录了一位舞台美术家眼中的峨眉山景、乐山大佛、三峡云雨等自然景观。同时,也以图像的方式记录了一个普通人的普通事,更还原出1979年这样一个历史年份里中国社会的多个鲜活的瞬间。

速写画上直观所见的是徐开铭先生记录的时间、地点、自然景物,以及他的艺术素养与绘画技巧,同时,也承载了他人生中一段重要的采风写生经历。这组速写图像中,较客观地记录了20世纪70年代三峡流域的历史风物,更勾连出经历“文革”十年,中国艺术院校普遍存在教师资源匮乏、一切尚需从头开始的历史窘境。既令我们了解了曾经船行三峡的艰难与艰险,也感受到严谨、辛苦却充满希望与快乐的写生生活。这些内容虽然并非源于速写本中的图像直观所见,但它们却是隐藏在图像背后的真实事件,更是支撑这些图像的内在精神,也催生了这些图像的诞生。

如果说,速写本中呈现的图像是这段历史的圆心,而不断扩展、增加的内容是这个圆心的外延,最终绘出了一段关于“1979年上海戏剧学院舞台美术进修班,前往三峡流域写生课程”的历史圆圈。虽然,这段透过速写图像连接的历史中存在着一定的推测与想象,就如同一个虚线的圆圈,但面对这样一个虚线的圆圈谁又能否定它不是一个整圆呢?速写图像是真实的历史,而笔者正是借助这些真实的历史图像,加上完美的想象与假定,以图像的方式叙述出一段关于1979年中国时空下的历史真实。

【注释】

[1]速写属于绘画艺术中基础训练的一种,其要求绘画者能在较短的时间内,记录或完成对于所描绘对象的表现,且神形兼备。在20世纪的美术院校教学、专业美术家群体中,速写是他们当时收集形象素材最基本的手段,也是最重要的手段。出版于20世纪70年代初期的《工农兵生活速写》中曾写道:“速写是美术工作者熟悉工农兵、了解工农兵、理解生活、积累生活素材、锻炼表现生活能力的一个很好的途径。”(《工农兵生活速写——出版说明》,上海人民出版社1972年版。)另,在一本《速写选集》中亦写道:“因此,我们认为速写默写,不仅是观察生活收集创作素材的手段,也是以中国画独特的美术要求和表现方法进行造型训练的重要途径,……我系一直把速写默写作为基础课的重要内容,贯穿在整个教学过程之中,……我们认为现代工具可以使用,却不能取代速写默写(特别在初学阶段),否则必然会削弱学生对生活的观察能力和造型能力。”(《速写选集——前言》,浙江美术学院出版社1986年版。)

[2]社会主义现实主义:一种创作方法,最早产生于20世纪初的俄国,并且这一创作原则在列宁的著作、苏联共产党的文件中,得到了理论上的论证。它的实质在于:从现实的革命发展中,即从社会向共产主义的运动中,真实地、历史具体地反映现实。(奥夫相尼柯夫,拉祖姆内依:《简明美学辞典》,冯申译,高叔眉校,“社会主义现实主义”词条,知识出版社1981年版,第141~143页。)而在我国20世纪高等艺术院校的一门艺术理论基础课程的教材《艺术概论》中,则明确地提出“无产阶级艺术家应自觉地发挥艺术的社会作用,为人民服务、为社会主义服务”。(高等艺术院校《艺术概论》编著组:《艺术概论》,文化艺术出版社1983年版,第83页。)这显然是对于社会主义现实主义创作主旨与原则鲜明的诠释。

[3]社会主义现实主义创作原则非常注重艺术是社会生活的反映,其作品中所表现的生活,只能来源于实际的社会生活,社会生活是艺术的唯一源泉。同时,提出艺术作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性,更典型、更理想。(高等艺术院校《艺术概论》编著组:《艺术概论》,第8页及第38页。)

[4]徐开铭:1934年出生,江西南昌人,1961年毕业于上海戏曲学院舞台美术系,曾任湖北省歌剧院国家一级舞台美术设计师,湖北省舞台美术学会副会长。

[5]创作构图:20世纪的画家们在进行主题创作之前,习惯先在速写本上画一些“豆腐块”大小的小稿,其主要目的是勾勒出最初的创作构思,然后再依据这一小稿的构思,去深入细致地绘制原大的素描草图,最后才进行原画的绘制创作。

[6]周本义:1931年生于江苏武进,1955年毕业于上海剧专—中央戏剧学院华东分院(上海戏剧学院前身),1955—1960年官派留学苏联列宁格勒列宾美术学院油画系M.鲍勃晓夫教授工作室。上海戏剧学院教授,著名舞台美术家。

[7]石泓(1940—2008),1963年毕业于上海戏剧学院舞台美术系,1979年上海戏剧学院首届舞台美术进修班15名学员之一。他曾在《返校——1979至1980四川浙江》一文中记述,1979年上海戏剧学院在恢复高考之前,计划先在“文革”前的上戏毕业生中招10人(最后实际为15人),办一个设计进修班。(石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第212页。)此外,进修班另一位学员马长山(1961年毕业于上海戏剧学院舞台美术系)曾在《春晖》一文中引述,时任上海戏剧学院党委书记苏坤,在1980年10月31日进修班毕业典礼座谈会上的讲话提道:“文化部对办你们这两个班是支持和满意的。”(马长山:《春晖》,周本义主编:《凝驻美好时光》,第173页。)实际上海戏剧学院在开办舞美进修班同期还开办了一个表演进修班。

[8]孙浩然(1910—1995),江苏无锡人,著名舞台美术家、戏剧教育家、教授,历任上海戏剧学院舞台美术系主任、副院长。中国舞台美术学会首任会长。

[9]苏石风(1921—2010),广东潮安人,著名戏曲舞台美术家。

[10]胡妙胜,著名舞台美术家、舞台美术理论家,上海戏剧学院教授。

[11]徐海珊,舞台美术家,曾任上海戏剧学院教师。

[12]倪荣泉,舞台美术家,曾任上海戏剧学院教师。

[13]蒋有作,著名画家,上海戏剧学院教授。

[14]吴光耀(1922—2011),著名戏剧理论家,上海戏剧学院教授。

[15]吴光耀:《回忆孙浩然先生》,《戏剧艺术》1996年第1期。

[16]吴光耀:《回忆孙浩然先生》,《戏剧艺术》1996年第1期。

[17]石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第212页。

[18]乐国庆:《深秋的霜叶别样红——关于周本义教授和1980届舞美进修班的教学回顾》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第162页。

[19]王邦耀:《于平凡处见深邃——吴光耀先生印象》,《戏剧艺术》1990年第4期。

[20]舞台美术进修班于1979年5月开班,旋即前往四川峨眉山写生。石泓曾撰文到,他们在峨眉山以万年寺为中心写生半个月的时间。另外,他还提到一个细节,在离开峨眉山前往重庆时,原计划夜宿峨眉山脚下的报国寺招待所,但由于报国寺当日客满,只好连夜转至乐山乌尤寺住宿。(详见石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第212~215页。)而徐开铭先生的速写本上第19~21页记录了这一次连夜转移的时间点(6月2日)。据此,进修班应该是在6月2日离开峨眉山,5月15日左右抵达峨眉山。而在1979年由上海到四川峨眉山最少需要3至5日的时间。由此,笔者推断进修班的开班时间,应该是在1979年的5月10日之前的某一日。

[21]石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第212页。

[22]石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第212页。

[23]马长山:《春晖》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第167页。

[24]石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第214页。

[25]以今天的路况测算峨眉山距离乐山80多千米,峨眉山距离重庆410多千米,而1979年的实际路况与里程应该还要长一些。

[26]徐开铭先生曾在《弃旧、纳新、从头越》一文中,谈到在进修班峨眉山写生时总是紧跟在周老师的身后,认真学习、观察老师如何取景、构图、表现,这次写生令他获益匪浅。详见徐开铭:《弃旧、纳新、从头越》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第190页。

[27]石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第215页。

[28]徐开铭先生曾自谦到:“我是班上年长而滞后的一个,只有‘笨鸟先出林’努力去进取。”详见徐开铭:《弃旧、纳新、从头越》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第189页。

[29]从今天的《峨眉山景区示意图》可知万年寺到报国寺有13千米的游览路,而1979年的这段峨眉山山路应该要更长一些,路况会差很多,加之进修班的老师学生并非空手而行,另外,队中长者吴光耀先生已近六旬所以行走山路不会很快,而石泓的记录应该可以印证笔者的这一推断,当日石泓下山途中曾经掉队,当他赶到报国寺时已近黄昏,但不见一名进修班的成员。他一路询问追赶直到6月3日早上才归队。详见石泓:《返校——1979至1980四川浙江》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第214~215页。

[30]以今天的地图测算乐山距离重庆330千米左右,1979年前后或许会还长一些。当时,两地之间有水、陆路两种交通,但无论选择那种两地之间的往来都应该需要10小时以上。

[31]毛信科,1963年毕业于上海戏剧学院舞台美术系,进修班15名学员之一。

[32]毛信科:《感悟大师——舞美设计进修班1979.5—1980.10教学回顾研讨会》,周本义主编:《凝驻美好时光》,漓江出版社2012年版,第178页。

[33]1990年,笔者第一次乘船从武汉出发前往上海,途中船到安庆港要停留两小时左右,这与乘火车进站停车,长则半小时短则十来分钟的时间令笔者印象深刻,面对如此“漫长”的时间,笔者与同学们欣然下船,游览了安庆港附近的迎江寺,并按时回到客船继续武汉至上海的行程。

[34]大学毕业后,徐开铭先生一直供职于湖北省歌剧团,而“图22”所留有的款识是:“1979年6月20日于巴东去文工团上坡中途”。款识中提到的文工团应该是巴东县文工团,而当时这类县属文工团主要以歌舞表演为主,他们会与省属的歌剧团之间常有学习或指导排练等往来,由此两团之间的人员应该彼此比较熟悉。所以,徐开铭先生借着客船停靠时间较长的机会,前往拜访是很正常的一件事。同时亦反映出这将是一次较长的停船时间。

[35]由于《长江航运主要港口里程图》中没有标注“枝江”,而“枝江”实际距离“宜都”很近,故以“宜都”为地理参照。

[36]葛洲坝水利枢纽:1974年开始施工,第一期1981年完工,实现了大江截流,蓄水;第二期1988年建成。葛洲坝水库回水110至180千米,由于提高了水位,淹没了三峡中的21处急流滩点、9处险滩,取消了9处单行航线、9处绞滩站,大大改善了航道,使巴东以下各种船舶能通行无阻。详见“科普中国”百科科学词条编写与应用工作项目:baike.baidu.com/view/54231.htm。

[37]宜都距离汉口的水路路程为655千米,以当时的实际航行速度大约需要33小时,加上沿途港口的停靠,故笔者推测为40小时以内可抵达“江汉关”。

[38]虽然徐开铭先生去上海进修时,其家人尚在武汉,但这并不能证明他于6月23日下了轮船回到了家中。但他画在“图23”下方的速写与款识说明了他至少在家中停留了一个星期左右。“图23”下方的款识写到:“1979年7月1日东方红13号轮停南京码头”。6月23日抵达武汉的“江汉关”,7月1日停南京码头,而两地的水路里程是733千米。从武汉出发正常的航行以及例行的停靠应该在50小时内,即6月25日下午抵达南京。但徐开铭先生所记录的抵达时间却是7月1日,显然不是轮船误点了,而是他在武汉下了船回到了家中,并停留了约5日后,于6月29日从“江汉关”登船返回学校,两日后即7月1日(6月份只有30天)抵达南京码头在船上完成了这幅速写。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。