尽管朱元璋时代,画坛上很寂寥,但是王履和他的《华山图册》还是给当时的美术史增添了一抹亮丽的色彩。他的“吾师心,心师目,目师华山”的创作观影响很大,这实际是继张璪之后,重新肯定了师法自然在艺术创作中的地位,给陈陈相因的画坛吹入了一股新风。王履所开创的刚健朴茂的画风,到浙派的出现时才最终成熟完善。中期的吴门画家们在对传统笔墨梳理的同时,也能结合自身的生活感受,将历代的各种绘画语言发扬光大。他们之间或师或友,交流频仍,在富庶的江南地区奠定了书画基础,给后世竖立了一道不可逾越的丰碑。吴门画派衰退之后,董其昌作为华亭派的领袖登上了画坛。

清初山水画,以吴历和石涛的画风最为清新。此时的安徽,也出现了众多的山水画名家,萧云从为代表的姑孰派,梅清兄弟为标志的宣城派,都以其独特的风格,活跃于这个舞台上。总的来说,安徽画派的作品显得冷静,重视丘壑的经营,喜欢用简洁的轮廓勾勒山石,有时近乎抽象。由于这些画派都生活在黄山及其周边地区,而且都以黄山为描绘对象,所以一些学者也将他们称为“黄山画派”。这个画家群体中,以弘仁的成就和影响最为突出。

17世纪中期的南京画坛,跟黄山一样热闹。所不同的是,黄山画派有着一致的审美取向,画面也流露出相似的风格特征;而金陵画派则具有各异的画风,而且山水、花鸟、人物都有涉及。后人总结这个时期南京的一些画家,将最著名的八个人选出来合称为“金陵八家”。龚贤是金陵八家的杰出领袖。

1.健拔劲锐——浙派

浙派是中国美术史上第一个以地域命名的画派,属于这个画派的画家,以浙江籍为主。不仅如此,这些画家的画风也有一致性,他们师法南宋马远、夏圭,山石以刚硬线条勾写轮廓,再以水墨大面积渲染山石块面,粗犷豪放。浙派的领军人物是戴进。

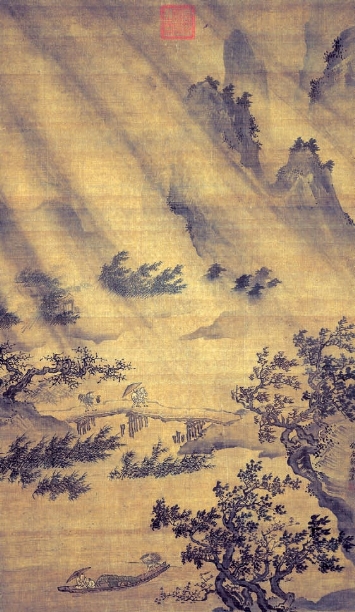

戴进早年是做金银器的,天资聪慧,比一般的金银匠都做得要好,他自己也颇为得意。但是有一天他在集市上看到一个熔解金属的匠人将刻了自己名字的工艺品放进冶炼炉中时,很是失落。他觉得要使自己的名字流传于后世,不如学画。于是就跟着父亲学画20年,画名大震。浙派画家中,戴进既是开山祖师,也是成就最高的一位。现藏于台北“故宫”的《风雨归舟图》,是戴进的代表作(图7-1)。作品中,远山在风雨中忽隐忽现,几道墨痕以不可阻挡的气势压了过来。杂树的枝条全部向右倾斜,树叶凌乱。中间的小桥上,三人打伞穿蓑衣,弯腰前行。近处是一叶小舟,船头坐着两人,正在交谈,从发式来看,应是主仆。船尾的艄公披蓑衣戴斗篷,背向观者,正在努力地将船往岸边驶去。整个画面显得简洁、空灵,然而所流露出来的夺人气势,却是在历代山水画中所罕见的。

直接继承戴进风格且具有较高成就的是吴伟。吴伟的经历跟戴进有很多相似,都有宫廷画家和民间职业画家的双重身份。初入京时,由于风姿潇洒,画名卓著,受到达官贵人的盛情接待。有一次在宫中作画,喝醉了酒不小心把墨汁打翻了,于是就着画纸信手涂抹,即成佳构,皇帝惊奇地称呼他为仙人。吴伟的造型能力很强,在流传后世的作品中,人物画在数量上占着最重要的部分。他长期混迹于勾栏酒肆,对市民生活有着深刻的体验,画面呈现出强烈的个人体验和浓厚的生活气息,塑造了一些富有时代感的艺术形象,《歌舞图》和《武陵春图》都是描绘当时青楼女性的典型作品。

图7-1 风雨归舟图 明 戴进

图7-2 长江万里图(局部) 明 吴伟

现藏于北京故宫博物院的《长江万里图》是其山水画的代表作(图7-2)。长卷自右至左徐徐展开,迎面是一座突兀的山坡,坡下一座小屋,周围树木葱茂。屋内用简笔画着一个隐士,似乎在读书。接着仍然是山石林木,小桥流水。到了画面五分之一的地方,长江似乎才渐渐从山中隐现,江边宫阙林立,雾气在山水间弥漫开来。到了中间部分,江面出现一叶扁舟。接着是两叶,慢慢多了起来。江面陡然开阔,远山渐隐,水天相接,长江的浩大气势展露无疑。随后,长江又进入重山之间,复又出现,如是若干次之后,又以其浩渺烟波在画卷的尾端完全铺开,最终消失在天际。整个布局如音乐旋律般起伏,有序曲,有高潮,有尾声;整个画面都以粗率的线条勾写轮廓,山石多染少皴,略施花青,元气淋漓。画面没有戴进那么整饬,而是豪放不羁,甚至显得有些许散漫,但是长江万里的气势却是显而易见的。

被称为“浙派殿军”的蓝瑛,实际上已经开创了另外一个画派:武林派。武林是杭州的旧称,称他为浙派不是从风格上命名的,仅仅因为他是浙江钱塘人。他的绘画已经不同于戴进的一味霸悍,而出现了融合南北的趋势。蓝瑛师法的古人很多,所以他的画风也变化丰富。早年学黄公望,作品秀润柔和,中年骨力雄壮,转向粗简,晚年兼容了几种风格。

图7-3 仿黄公望山水图 明 蓝瑛

《仿黄公望山水图》是其典型画风(图7-3)。他在画的左上角题道:“癸丑新秋日,仿大痴笔法。”明清两代的山水画家,常常喜欢在画面上题写“仿某某”,但是很多时候并不是所仿的这个画家的风格,而是纯粹流露出自己的气息。画面从下面的几株粗大的杂树开始。树干巨大弯曲,身上布满了树节,到了中间突然断开,一些嫩枝从树身发出来,都很短而且细。这是蓝瑛的画面中很典型的树的画法,几乎没有一棵树能够完整地长到树顶,总是要被一种无可比拟的自然力量折断,然后再从周身生出嫩枝。仿佛既是一种宿命,也是一种抗争。往上去,是两个身穿长衫的士人站在江边倾听什么。江面上波光粼粼,两叶渔舟漂浮其上,每舟中皆有一人,一个吹箫一个吹笛。显然,画面描绘的是隐士的一种悠然自得的景象。在传统的山水画中,这样的表达类似隐士理想的画面几乎随处可见。开阔的江面上面,江草萋萋,随风摇摆。一些大大小小的石块错落有致,似乎也在倾听隐士们的箫笛之声。石头的皴染都落在下半部分,与留白的上半部分形成明暗的对比。右边与江面相接的河岸已经被弥漫的水汽笼罩,模糊了界限,而一条蜿蜒隐现的小道正在通向一些简陋的房子。中景的树跟近景的那些树造型类似,大小也相差无几,跟旁边的房子相比,显得过于巨大了。这种不适当的比例,如果不仔细研究,看上去并没有什么不舒适的感觉。蓝瑛自称是仿黄公望,但是画面上都是蓝瑛自己的气象。

他最为称道的是“没骨重色法”的运用,代表作有《白云红树图》。以石青石绿赭石白粉等重色渲染,各种颜色很协调地在一幅画面上出现,古朴建茂,不见勾勒痕迹,自称是仿张僧繇,实际上是自己的独创。

2.冲淡秀雅——吴门画派

随着政权的进一步巩固和经济的逐渐复苏,文人的社会地位也较明朝初期有了一定提高。在这种安定的社会局面下,苏州地区的手工业发展迅速,成为太湖流域蚕丝、米粮和棉纱等产品的贸易集散地。苏州自古称为“吴门”,所以围绕这个地区的画家群体又称为“吴门画派”。就山水画的创作来看,这些画家主要表现为两种趋向:一种是描绘理想中的隐士山水,一种是描绘自己身边的生活环境的山水。不过,由于共同的人格理想和相似的生活体验,这两种绘画趋向得到了很好的统一,表现为笔墨冲淡秀雅,含蓄蕴藉,注重用笔不大看重墨色渲染,图式上也以平远山水为主,既有着浓厚的文人画意趣,也有着一定的现实精神。这些杰出的画家中,以沈周和文徵明为代表。

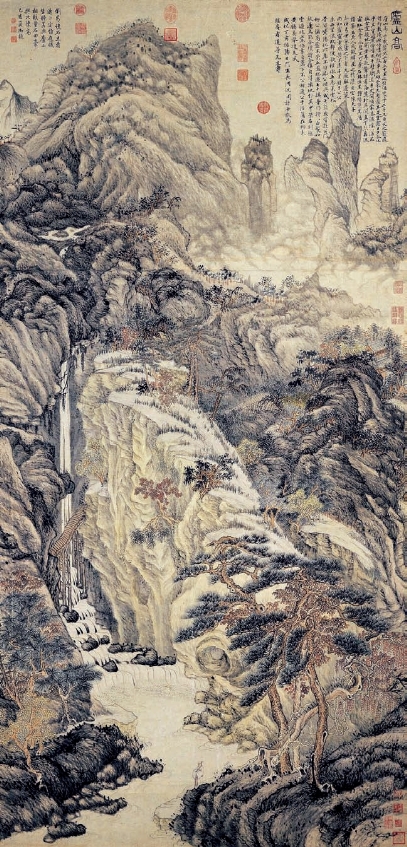

沈周的代表作是现藏于台北“故宫”的《庐山高图》(图7-4)。画作于沈周41岁时,是献给老师陈宽的祝寿之作。画中以王蒙的繁复笔法为主,松秀灵动。树木以朱砂、藤黄、赭石和花青等颜色淡淡渲染,色与墨结合得非常自然。在画面下方,一位老人站在瀑布前,拱手而立,根据画面描绘的主题,这位老人应该就是陈宽。两株高大的松树枝干挺然,象征老人的一生高洁品行。除了右上方山中露出一道空隙之外,其余的山体都是紧凑在一起,伟岸连绵。构图为范宽《溪山行旅图》之后不多见的高远法,以体现对老师的敬仰之情。虽是高远,但并不显得高不可攀,而流露出一种平和亲切,仿佛表达了自己跟老师更多的是一种朋友之间的感情。他在上面题到:“庐山高,高乎哉!郁然二百五十里之盘踞,岌乎二千三百丈之巃崧。”整个画面烘托出来的气氛,文气而壮观。沈周的山水画风格以50岁左右为分界,前期为“细沈”,后期为“粗沈”。

沈周知识渊博,且道德涵养很高。少年时因为诗歌而获得皇帝的赞赏,终身免除劳役。有一次,一个地方官让他为新修的一座官邸去画壁画作为服役,他也不辩解,认真完成了任务。后来地方官从别人的口里知道了情况,忙着向他道歉,他也一笑置之,认为服役是一个本分的市民应该做的事情,并未对地方官有什么怀恨。沈周的写意花鸟画信笔挥洒,但是每一笔皆依合自然,具有法度,其对后世的影响,不下于山水画。68岁时所作的《写生册》,以简洁的笔墨描绘出各种植物,皆风神有致,妙合自然。

图7-4 庐山高图 明 沈周

文徵明也是苏州人,他跟随沈周学习山水画。一生仕途坎坷,以书画为寄,由于淡泊名利,心胸开阔,且生活富足,直到89岁高龄才去世。凡有求画者,竟日不倦,都能让顾主满意而归。别人仿造他的画盈利,他也不计较,一生道德情操和文章风骨,与沈周很相似。在他七十多年的创作生涯中,逐渐形成了两种风格,人称“细笔”和“粗笔”。前者清丽恬静,以《真赏斋图》为代表;后者雄浑朴厚,以《古木寒泉图》为代表(图7-5)。《古木寒泉图》画幅狭长,空间布置很满,由两株主要的树木充塞其间。最前面的一棵杂树,枝干弯折如虬龙。“虬龙”这个词语经常用来形容树木弯曲时候的造型,除此之外,它还表达一种旺盛的生命力。枝干以长挺而且湿润的线条勾写,干净明丽。虽然用笔显得很豪放,但是依然有一种文静的气质透露出来。这是由文徵明本人的性格决定的,放的时候仍然懂得收敛节制。墨夹花青点出浓密的树叶,将树干掩映其中。一道瀑布从山顶倾泻而下,周围的山石稍微勾勒,几乎不做皴染,只用干练的线条点缀一些稀疏的杂草,从而突出树木的地位。

图7-5 古木寒泉图 明 文徵明

与沈周和文徵明并称“明四家”的还有唐寅和仇英。现藏于故宫博物院的《山路松声图》(图7-6),其创作的目的是一件类似于沈周《庐山高图》的作品,同样也采用高远的构图,不过在画法上,是南宋院体一路。中国古代的画家讲究师承,需要说明自己的画法是来自哪一个有名的大师。在画史上找不到先例的画法,就算是入了魔道。松树从画面的左下角蜿蜒而上,布满了藤萝植物,遮住了半个山体。树下一位隐士站在山间的独木桥上,正抬头观赏。瀑布从高高的山上流出,溅起清澈的水花,与其他的吴门画家继承黄公望或者王蒙不一样,唐寅选择的是马远、夏圭。在《山路松声图》中,水声跟松声交织一起,这是极富隐士习性的生活场景。画面的重心全部向左边,右边下方是小面积的河水,河中洲渚上立着一排矮矮的小树,近山和远山在画面的上方渐渐连成一片。石头皴得很少,只是沿着外部轮廓线淡淡渲染水墨。山石之间,以浓墨点苔。这是唐寅送给一个长者的作品,几百年过去了,画面仍然有一股清新的气息扑面而来。画面题诗:“女几山前野路横,松声偏解合泉声。试从静里闲倾耳,便觉冲然道气生。”他要表明自己的画面场景是来自于实际存在的女几山,即使是书斋山水,也仍然来自于大自然,而不是依靠肢解前人的图式再拼接杂糅在一起。这是唐寅的画面总给人一种新鲜气息的重要原因。

唐寅以其传奇的一生被各种小说和戏剧作为题材吟唱,从而为普通老百姓所熟知。他出生于商人之家,早年应试中了第一名解元,最终因为一件科场舞弊案断送了仕途。后世学者普遍认为唐寅在这件事情中是被冤枉的,这件案子给这位才子的人生带来了不幸,却也使得他获得了更为广泛的同情和认可,连后世并不懂绘画的耕夫走贩都知道了这个响亮的名字:唐伯虎。

图7-6 山路松声图 明 唐寅

唐寅主要跟周臣学画,侧锋用笔,画风刚健,布局虚实相间,不同于沈周和文徵明的温润中和,画面语言接近于浙派。不过,由于唐寅诗文修养很高,画面依然能控制有度,并不一味张扬外露。尽管用的是宫廷绘画的语言,但是说的仍然是文人生活的内容,流露的仍然是文人情绪。藏于上海博物馆的《落霞孤鹜图》,布局开阔,兼具高远平远之势,在工整秀丽中传达出一种静穆古拙之意。

相对于唐寅的横溢才华,仇英则要显得本分得多。他家境贫寒,没有读过什么书,一生都在勤奋地画画。仇英跟江南的一些大收藏家有着很深的交往,常常为他们临摹古画,这使得他能够见到更多的历代精品之作,从而直接推动了他的绘画艺术的进步。画家要获得社会的认可,必须有地位,懂诗文,而仇英仅仅以他的画出名,这是很难得的,也就更加显示出他的绘画才能。他是中国历史上不多见的仅仅依靠绘画跻身于画坛的画家。这么说似乎很矛盾,但却是事实。仇英的山水继承了唐代的青绿山水传统,以墨线勾勒,再填以青绿重彩,且画面繁复,各色人物穿行其间,并不显得孤寂。

现藏于北京故宫博物院的《玉洞仙源图》是仇英的代表作(图7-7)。这种想象中的神仙或者生活的场景,仇英画了很多幅。虽然是神仙,但仍然是隐士的风范。画面的五个人物形象,以一个在山涧边拨弄古琴的隐士为主,他的神态悠然宁静,仿佛听到了流水和琴声的合唱。桥上有一位童子,抱着什么物品往这边走过来,剩下的三位童子,正在忙着烧炉煮茶。虽然是深山之中,但地面平整干净,仿佛是有钱人家的私家园林一角。大块石头的上部分用石青染色,下半部分以赭石接染。松树的叶子凝结成一团,类似于球形,浓重的颜色在画面中显得很突出。松树的主干上以干净的笔墨勾写轮廓和龙鳞,没有一笔草率的线条。松树上端是一片白云缭绕,淡墨勾轮廓,然后以白粉淡淡渲染,山石、阁楼和树木在白云中浮现。再往上去,仍然是山石、楼阁和树木,而且树木的叶子一丝不苟,这样就将原本推远了的形象反而拉近了,带有强烈的装饰性。

他的代表作还有天津市博物馆藏的《桃源仙境图》,清雅富丽,笔笔精到。董其昌认为像仇英这样画画,未免太过于艰苦。实际上,正如《文心雕龙》说的:“才有庸俊,气有刚柔,学有浅深,习有雅郑。”个人的精神禀赋皆有区别,不可一概而论,对于仇英来说,正是这种全力投入地心无旁骛,才成就了他的绘画艺术。

图7-7 玉洞仙源图 明 仇英

3.清旷疏朗——华亭画派

浙派与吴派的山水画发展到明末,已在貌似繁荣中产生了不少流弊。为了扭转这一局面,在上海地区涌现出若干更重视笔墨总体表现力与文化修养的文人山水画派,如以沈士充为代表的云间派、以赵左为标志的松江派、以董其昌为旗帜的华亭派,三派互相交融,尤以董氏影响最大。(https://www.xing528.com)

董其昌的书法秀逸,喜欢用很淡的墨色书写,达到了不食人间烟火的境界。山水画以董源和元四家为宗,并且总结历代树石的画法为自己所用。他的画来源于历代大师,与自己生活的环境基本上没有关系。他很早就研究禅学,以禅论画,提出了影响深远的“南北宗”论。他的绘画实践有时候过分追求古雅秀润,而导致了用笔柔弱,没有骨力,其典型作品《仿古山水图册》,集中了自己喜爱的古人的各种笔法和图式,农田屋舍居其间,但是没有人间意味。同样一件藏于故宫博物院的《高逸图》(图7-8),则借鉴了倪瓒的三段式构图。近处是土坡和几棵枝叶稀松的树木,中间一片空阔的水面,远处的山坡淡淡勾皴。除了有几株树的叶子是湿墨之外,其他都用干墨淡写,显得疏松清旷。画面上的形象淡而又淡,简而复简,是纯粹的图式,没有了半点的生活气息,甚至带有这个时代某些枯寂的情绪。浙派的那种凌厉夸张,吴门画派中的温文尔雅,至此已经消磨殆尽。在董其昌本人,也许已经到了禅的境界。

“南北宗”论最初是董其昌的好友陈继儒提出来的,但是由于董其昌在明末画坛的地位,所以他振臂一呼,则流波全国。后世谈到“南北宗”论,首先都会想到是他。他认为,画画跟习禅一样,可以分为南北两宗,但并非是南人的画就是南宗,北人的画就是北宗。他眼中的南宗是指画面以用笔为主,画风秀逸含蓄,以韵取胜;而北宗则重在用墨,画风雄阔张扬,以气夺人。他认为南宗才是画道正脉,习此可以延年益寿。董其昌的“南北宗”论只局限于山水画,也并不符合画史的实际,所以尽管影响很大,但是仍然为人所诟病。

图7-8 高逸图 明 董其昌

4.以古为师——“四王”

贯彻了董其昌的理论最好的画家是清初的王时敏、王鉴、王原祁和王翚,他们在清代画坛上被称为“四王”。

王时敏的祖父当过万历朝的宰辅,家境显赫。他自己也很早就参与政事,历经了万历、泰昌、天启、崇祯四朝,在20多年为官的岁月里,他行程万里,足迹几乎遍及天下。而这些游历,似乎并没有在他的绘画上反映出来。在将近50岁的时候他告病还乡,而此时的大明王朝已经风雨飘摇了。清军入关的初期,他作为地方的豪门和明朝的旧臣,心情当然是十分矛盾的。直到康熙年间随着民族矛盾的缓和,他的两个儿子和一个孙子都考中了进士,才开始过着平静的生活,从而有更多的闲心来研究绘画艺术。

他的主要学习对象是古代大师的作品,于他而言,学古不仅是一种创作法则,而且是一种评判标准。他认为就笔墨的精妙而言,自然界中的山水不如画的山水。这当然是不言而喻的,因为笔墨本来就是人所创造出来的。不过,它反映出王时敏对于笔墨的重视超过了山水丘壑,因为对笔墨细节的追求,使他忽视了对山川固有形态的研究。他的一生于黄公望用功最深,用干笔中锋对山石层层皴染,气象浑厚,他将笔墨进一步从董其昌那里解放出来,使其具备独立的意义,就这点来说他达到了很高的成就。不过,由于图式的千篇一律,缺乏生机,也让他的所有作品显得几乎都是一幅作品的翻版,看了容易疲倦。在王时敏的指导下,他的孙子王原祁,弟子王翚、恽寿平都成为清初画坛的佼佼者。

与王时敏齐名的王鉴,祖父是当过南京刑部尚书的明代著名文人王世贞。家藏书画文物无数,王鉴很小的时候就得以感染,喜欢翰墨自娱。40岁左右,他拜年迈的董其昌为老师,这是他从事绘画的开始,而之前他一直在做官。清军入关后,他一直拒绝与新的王朝合作。王鉴一生的绘画实践也主要是在学古,只是他所取法的对象要广泛得多,他的用笔用墨,都显得干净明润。

王原祁的主要活动在康熙朝,参加过大型工具书《佩文斋书画谱》的编撰工作,也奉命主持绘制过《万寿盛典图》。他要为朝廷绘制具有纪念意义的作品,因此功底深厚;但是作为一个富裕的世家子弟兼官僚身份,他又不需要依靠卖画为生,从而脱离了职业画家的习气。所以他的画既有专业画家的水准,也具有文人画家的气质。他也同样重视对传统的学习,同时,又把山石云水等画面的各种要素分开研究,总结它们结合在一起所产生的整体效果。他的画标志着山水画笔墨美的最高境界。台北“故宫”所藏的一幅《华山秋色图》(图7-9),是这种笔墨之美的体现。像许多山水画一样,画面上的房子和山岭并不协调,房子总是过分缩小,以便于体现山的高大。一层一层的石头累积起来,堆砌成山的模样。这种山的画法不同于宋人画面中的大山堂堂,也不同于元人画面中的气韵流动。在王原祁的画面上,似乎所有的山都是园林里的假山。虽然所画的是华山,右边上方以大片的云雾来展示山体的高峻,但是华山的雄伟气势仍然有所欠缺。他的画来源于前辈画家的作品,而不是大自然。他所开创的画派成为“娄东派”。这一派的画家众多,出现了“小四王”“后四王”等等。

图7-9 华山秋色图 清 王原祁

与“娄东派”齐名的另外一个画派是“虞山派”,它的开创者是王翚。王翚的祖上都以画画闻名乡里,自小耳濡目染,表现出很强的艺术天赋。顺治八年,已经名满天下的王鉴来到虞山钱谦益的山庄做客,认识了刚刚20岁的王翚,并将其收为弟子。通过王鉴,又认识了王时敏,当时已经70岁的王时敏见到这位年轻人的作品,大为惊讶。王翚60岁的时候,主持了宫廷绘画巨制《康熙南巡图》的绘制。他的艺术虽然也是以学习古人为主,但是并不像其他“三王”一样只局限于南宗,而是将北宗的画家也结合起来学习。丘壑美和笔墨美,画家画和文人画都能很好地统一起来,作品法度周密,古朴清秀,由于画名太盛,被时人称为“画圣”。

5.亘古苍茫——黄山画派

弘仁年轻时候曾参加过抗击清兵的斗争,失败后遁入武夷山中,当了和尚,于是拿起画笔,消磨时光。在那些以安徽境内的齐云山、黄山为题材的绘画中,集中表达了自己旷古清寂的审美理想。每一块石头都呈现出干净的几何形,每一棵树都显得孤傲而无所依傍。这种气质可以在倪瓒的画中找到来源,他声称,自己把倪瓒的画当成宝贝一样供奉起来,以便于经常学习参照。事实上,元代以后学习倪瓒的画家不计其数,包括沈周等大画家,但是都达不到他那种远离人间烟火的气质。弘仁选择倪瓒,也许是出于相似的人生遭遇,以一种同样失落的心情向山水之间寻求慰藉。弘仁是得到倪画神髓的画家,不过,如果仅仅是学得像,那也不成为弘仁了。弘仁的画跟倪瓒不一样的地方在于,他的线条不含元人笔意中的荒率,在看似柔弱中夹着刚直。除了时代的因素之外,也许更多的是得益于黄山本身的自然条件。

图7-10 梅花书屋图 清 弘仁

《梅花书屋图》是弘仁过宣城湾即兴写生之作(图7-10),逸笔为之。古梅从左下角斜出,姿态俊健,占据了下方的大部分画面,古老的枝干上面见不到一朵花,只是从树的姿态和题记,观赏者才知道这是梅花。树下的山坡上点缀着一些矮小的竹子,叶片稀疏。梅树后面是一座四方的房子,虽是书屋,其实等于是亭子,因为从房子后面的山石轮廓可知,并没有墙壁的存在。上半部分,是一片空旷,或者是天,或者是水。整幅作品,画面意境清幽寂静,亘古苍茫。

6.千岩万壑——金陵八家

龚贤是“金陵八家”[1]的杰出代表,他很小就能画画,14岁的时候,曾向董其昌求教过。跟许多知识分子一样,龚贤早年也曾有报国的理想,但是壮志未酬的时候明王朝就灭亡了。他不愿意跟清王朝合作,于是成了一名带发修行的居士。50岁左右,他目睹新王朝逐渐壮大,感觉复明无望,于是开始在南京筑室隐居,以卖画课徒维持生计。

龚贤绘画从不草率,一点一画都极为讲究。他画《溪山无尽图》,惨淡经营两年多,从一山一水到装潢形制,都亲自考订。他的课徒画稿,到今天都有流传,并且仍是山水画入门的最好教材之一。龚贤的山水呈现两种面貌,一种是“白龚”,一种是“黑龚”。“白龚”很少皴染,也不大讲究空间。“黑龚”则层层积墨,大丘大壑,沉雄壮美,表现出无尽的空气感和光影感。他认为画画必须具备“四要”:用笔、墨色、丘壑、气韵,四者缺一不可。

现藏于故宫的《千岩万壑图》(图7-11),是龚贤的代表作。在丘壑的经营上,龚贤处心积虑,重山复嶂,气势磅礴;在山石的塑造上,十分厚重,具有一种雕塑般的力量。作品黑白对比强烈,能感觉到空气的流动和光影的变幻,尽显出一种沉寂萧疏、清和静谧的美感。美国著名的美术史论家高居翰坚持认为龚贤是受到了西方素描的影响,但是我们并没有足够的证据来说明这个问题。不过,通过对其画面上笔墨的研究,我们仍然能看到前辈大师的影子。他那些明暗关系强烈的山水并不是素描,并没有脱离中国画笔墨的规矩。

图7-11 千岩万壑图(局部) 清 龚贤

7.生机勃发——四僧

石涛、八大、髡残、弘仁,因都是出家人,所以被合称为“四僧”。

石涛,姓朱,名若极,明靖江王朱赞仪之十世孙,广西人。明清鼎革之际,他的父亲跟在福州称帝(号隆武)的唐王有一场权力之争,遭到忠于福州隆武政权的广西巡抚的反对,结果失败。父亲被囚禁至死,而刚刚才4岁的石涛则剃发为僧,开始了颠沛流离的一生。石涛作为临济宗旅庵本月大师的得意弟子,早先曾以“天童忞之孙,善果月之子原济”的禅宗世系为荣,幻想通过修持获得正果。康熙下江南的时候,他曾两次接驾,还创作过歌功颂德的诗和画。作为在清兵入关的形势下国破家亡而被迫出家当了和尚的明王子,作为在画坛已经形成自己风格的绘画大师,幻想依靠新王朝一展抱负是要承担道德批评的。在他身上,保持气节与屈服现实,执著方外与流于世俗,献身艺术与施展抱负的人格矛盾是显而易见的。但是,深入研究就会发现,石涛的行为其实并不矛盾。因为导致他家庭破灭的直接原因是同室操戈;家亡后出家也是被迫,而且当时年龄尚幼。所以当他成年以后,新的政权日趋稳定,民族矛盾逐渐缓和时,一个正常青年才俊所应有的名利心也就显现出来了,这并不背情,亦不悖理。直到47岁时他进入北京,周旋于名公巨卿周围,但是依然得不到政治上的信任和重用。所有的“宏愿”“大志”通通成了泡影,他脱下袈裟,戴上黄冠,开始寻求新的精神寄托。石涛于是拜谒明朝帝陵后,又回到南京,最后在扬州筑室“大涤草堂”,终老一生。

石涛绘画最大的成就在于对传统章法的突破,布局变化,奇妙多端,最为著名的有《搜尽奇峰打草稿图卷》,纵横沟壑,纷纷纭纭,生动而幻化。他画庐山,高耸云表,与太虚相呼吸。

现藏于北京故宫博物院的一幅《对菊图》(图7-12),在一般的美术史著作中提得很少。根据题目来看,应该是要表现一种隐士的生活。在一个四方的庭院里,柴门紧闭,院子的一个角落里,种了一些菊花。周围蹲着的那个应该是隐士本人,而站立的那个根据发饰推测,可能是他的妻子。此外,其他地方种植的芭蕉、松树、柳树等,都能体现主人的高洁品性,但是人物性格或者故事情节都不是石涛主要想表达的内容。我们的视线会转移到院子外面的大江上面,水气弥漫,蒹葭苍苍;再向上,远山隐现,树木葱茏,气象异常开阔。其中山石的表面,是石涛惯有的浓墨圆重的点苔,这种气象格局,是之前的画家笔下所罕见的。

图7-12 对菊图 清 石涛

他的《黄山图册》《溪南八景图册》等等,每一帧的构图都是形式新颖,不拘一格。不仅如此,他在画中题跋的位置也是鬼神莫测,内涵极为深刻。在山石的肌理方面,他喜欢运用很长的类似荷叶皴的皴法,再用湿的浓墨点苔。他的花卉画格局清新,人物画风范高古,同样也有很深的造诣。

他的天才还不止于此,在画论方面,他的贡献也相当卓越。他是清代唯一一个有系统理论传世的大画家,从历史上来看,恐怕也是继留下了《林泉高致集》的郭熙之后最有独创性的一个理论家。不朽的画论著作《苦瓜和尚画语录》,共分18章,尤其以第一章的“一画章”最为精深。明清之际,谈论“一画”的画家非常多,石涛更为深刻的地方在于他用宇宙生成的原理将“一画”论提高到了绘画的本体论的高度。他以大量的绘画作品实践着自己的理论,以无法贯有法,将清代的山水画创作从“四王”的因循守旧中解脱了出来。不可否认,他的许多作品也由于过分无法,导致了草率粗鄙,但是这些都无损于他作为19世纪中国最伟大的画家之一的形象。

原籍湖南武陵却活跃于南京的另外一个画家髡残在明亡以前就已经出家了。髡残到南京的时候已经42岁了,他住在大报恩寺内校刻大藏经。四年后,他拜在觉浪大师门下,改法名为大果,成为曹洞宗上青系的传人。觉浪也是龚贤为居士时所拜的师父,所以他跟龚贤算是同门的佛学弟子。在生命的最后十年左右的时间里,他得以集中精力参禅作画。

髡残号石溪,与石涛并称“二石”。他虽然为出家人,但是思想却一直昂扬进取,他说,佛跟老子、孔子一样,都不是吃闲饭的。他出家只是为了探讨佛理,从来不是为了逃避世俗的责任。这种思想反映到画面上,就不是弘仁那样的清寂幽深,而是草木华滋,奇秀多变,弥漫于其间的是一股莽莽苍苍的浑厚之气。他的笔墨不离自然形象,对于画面形象的塑造也不脱离笔墨,显得一片生机。

山水画发展到明代,画派纷争,已较为开放。主要可分为以戴进为首的“浙派”和以沈周为代表的“吴门画派”,这些实践多以古人之笔墨,立自家之心迹,山水画已达于笔墨极致。明末,董其昌发正统之心,流绪成“华亭派”,使得中国山水画步入了一个集大成后的守成期,直接影响到了清代初期的山水画。“四王”的作品,把对传统笔墨的理解推向一个高峰,迎合了清廷政治文化追求,左右了后来的百年格局。与之对立的石涛,以愤世刺时的精神突破窠臼,藉“搜尽奇峰打草稿”的实践,向“四王”院体发起了挑战,他的影响自清初而入今,是几代人的楷模。

明清变革,并没有割裂绘画的传统,摹古、创新各行其道。随着商品经济的发展,文人还以画为生,融入金石书法的刚健之风。作为中国古代绘画的最后辉煌,清代绘画为近代中国绘画的改革作好了准备。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。