青铜艺术是这个时代技术含量和艺术水准最高的艺术形式。祭祀祖先神灵的祭器用青铜铸造,宴请宾朋的饮食器具也用青铜,打仗的兵器更是青铜的世界。带有浓厚宗教色彩的青铜器不仅表示着统治阶级的权力和地位,而且也代表了当时艺术的思潮和风格。

1.礼的精神

春秋时,周定王派王孙满到楚国去慰劳楚王,羽翼渐丰、觊觎周室的楚庄王便“问鼎之大小轻重焉”(《左传》),“问鼎中原”由此成为争霸的代名词。战国时,迅速崛起,已成吞并之势的秦国则直接“兴师临周而求九鼎”(《战国策》),只因周搬来齐国救兵方才作罢。到了周赧王十九年,秦昭王从周王室手中取走了九鼎,在运回途中,一鼎掉入泗水,九鼎只剩八个,这才有了后来秦始皇“泗水取鼎”的故事,可见“九鼎”对于王权是多么的重要。有钱的大户可以用其他的词形容,而“鼎食人家”却只能专用于有政治势力的世家,“鼎”究竟为何物?竟有如此重大的政治及权力意涵呢?

图2-1 司母戊方鼎 商 河南安阳

传说夏禹治水划定九州之后铸九鼎,以象征九州归一。九鼎传了夏商周三代,它既是国家政权的传国之宝,也是古代最高统治权的象征;它既成为有国者的荣耀,也成为野心家的梦想。夏禹所铸的鼎究竟是什么样式我们已无从知晓,而经大量考古挖掘青铜时代精美绝伦的铜鼎已实实在在的展现在了我们面前。如出土于殷墟的著名商代重器司母戊方鼎,便是商王朝神权与王权合二为一、神圣不可侵犯的象征,作为这一时期的礼器之最,它也成为青铜礼器的杰出代表(图2-1)。

鼎是一种炊煮器,直到现在,闽南语仍称锅子为鼎。《易经》中有鼎卦,鼎,离上巽下,巽是木,木焚后火焰上腾,即炊煮之象。炊煮用鼎,所以《彖传》曰:“鼎,象也。以木巽火,亨饪也。圣人亨以享上帝,而大亨以养圣贤”,老子《道德经》也说“治大国,若烹小鲜”,其义理均由用鼎煮饭吃之中悟出。如此体大而厚重的炊煮器,殷人把最高的工艺、最大的热情都倾注其中,好像并不是为了煮饭吃。实际上,它是作为一种礼器[1]而存在的,是社会心理和精神生活的一种体现。须知乐器、兵器、工具及车马器都不能用为礼器,炊煮器又怎么成了礼器呢?答案不难索解,觅食求生是古人最基本的问题,人要生存就有竞争就会抢夺资源,古人云,“夫礼之初,始诸饮食”(《礼记》),所以,礼起源于会餐分食,有饮食乃有生命,有生命才能长大成人,而有冠有婚有丧,有个人而后才有群体,群体间才有祭、射、御、朝聘等礼,才能形成一个彬彬有礼的社会。“仪”者,“宜也”“度也”,均指人的适宜、合度、规范的样态,在人自身指仪表、举止,在人所享用的服御器物指法度、限定,在人所从事的活动指规则、仪式,一句话,都是体现某种规范的表现形式,这个规范就是“礼”。

祭祀之礼中除了有好吃的,还需有好喝的,方能显示对被祭祀者的尊崇,因此,礼器中还包括了各式各样的酒器。如贮酒的壶、贮酒而备斟的尊、盛酒以备移送的卣、温酒兼饮酒的爵和觚、饮酒的觯和觥、斟酒的升和斗等等,不胜枚举。其中,最精美的莫过于四羊方尊,尊颈部饰有蕉叶纹、夔纹和兽面纹,肩部有四龙蟠缠,腹部及圈足铸出四个大卷角羊,羊的背部及胸部饰有鳞纹,整个器物造型优雅,纹饰精美,堪称青铜艺术的杰作,由此不难想见当年殷人对酒特殊的钟爱和嗜好(图2-2)。

图2-2 四羊方尊 商 湖南宁乡

殷人好饮酒,纣王“以酒为池”,臣民“荒湎于酒”,所以,当周灭商后武王把百姓的昏乱失德、邦国的衰弱灭亡都归则于饮酒,封其弟到殷墟,临行前武王还特意赠予了一篇《酒诰》。《酒诰》说得很明白,你康叔之所以会额外得到这篇训诰,是因为你要去行教化的地方不是别处,而是殷商遗民的旧邦,治殷民特别要注意的不是别的,而是勿使臣民荒湎于酒。其实,从这些做工细致、纹饰精美的酒器来看,殷人把酒当做祭祀饮品,不仅仅是因为好喝,显然还有着更为重要的原因。酒作为一种特殊的饮用之物,其馨香醇美、令人迷醉的效力与神秘的宗教精神正有着天然的契合。可以想象,在祭神求福的仪式上,在巫祝施法的过程中,酒可助人进入一种幻觉的状态,促人达到一种极度虔诚、痴迷的精神境界,从而笃信已经神灵附体、与神沟通,这或许就是酒从发现起就首先与巫术祭祀活动连在一起的缘故。正是殷人崇事祖神宗教祭祀活动,用“祀兹酒”来享神通神,我们才得以看到四羊方尊的精美至极。

作为祭祀活动的主角,“巫”是在人类发生社会分工之后而被保留了神性的特殊人物,是在人们的想象中能上天下地交通人神的媒介。夏启相传曾做着乘龙飞升的动作,扮着“珥两青蛇”的装束,身为一国最大的巫师亲自操翳持壁,大举上演神秘的巫术歌舞,表现着与神沟通的内容。巫师兼国王反映了人类社会早期氏族向国家过渡阶段的特有文化现象,是巫风盛行的一种表现。商代更是完全被笼罩在巫史文化的氛围之中,“率民以事神”曾是殷人赋予它区别于后来文化的一个基本特征。堆在地下的数以万计的用来祭祀的累累白骨以及事事问卜、样样占卦和大量出土的甲骨都证明了此语不虚。

图2-3 青铜立人像 商 四川广汉三星堆

图2-4 青铜神面像 商 四川广汉三星堆

所不同的是,商代不再是国王兼巫师的亲自登台,但史载每位商王的朝堂上都少不了凭神意指点江山的大巫觋,成汤时的伊尹,太甲时的保衡,太戊时的伊陟,祖乙时的巫贤,武丁时的甘盘都曾经身份不凡,也许三星堆青铜立人像就是他们中的一位?该像通底座高262厘米,头戴华冠,粗眉大眼,双臂长举,夸张的双手握成环圈状,足佩脚镯,赤足立于镂饰兽面纹的方座上,神态威武肃穆,似为正在主持祭典的巫觋(图2-3)。同时出土的还有一件横径134厘米的青铜神面像,殷人运用浪漫手法创造了双目纵突、大耳阔嘴的奇特造型,强调其视听的特异功能也许正是为了指向某种超世间的权威神力(图2-4)。

青铜立人像和青铜神面像实际上是一种祭祀礼仪的符号标记,这种符号标记在幻想中含有巨大的原始力量,是神秘、恐怖、威吓的象征。他们之所以美,不在于这些形象如何具有装饰风味,而在于这些怪异形象的雄健线条、深沉凸出的铸造刻饰,恰到好处地体现了一种无限的、原始的宗教情感、观念和理想,并成功地反映了“有虔秉钺,如火烈烈”,那进入文明时代所必经的血与火的野蛮年代。

此时的青铜器,但凡礼器,无不铸有繁富的纹饰,其中最常见的是饕餮纹。《左传》记载:“昔夏之方有德也,远方图物,贡金九牧,铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸”。从这些叙述可知,鼎上雕刻“百物”之象,有着享神避邪的宗教力量。鉴于此前氏族部落时期已大量出现的象征权威和力量的部落图腾和徽识图案,所以,夏代建立的统领诸方的联盟王朝,倾全力铸造出代表当时最高水平的铜鼎,通过集中雕饰各方国徽识以显示一统的王权,当在情理之中。所谓“远方图物”很可能就是王朝将九州各方国的图腾铸造在九个鼎上,这些鼎的组合就是联盟国家的象征。九鼎不但是王权的象征,还是享祭上帝鬼神的礼器,这种享祭与以往最大的不同就在于,诸方图腾(龙、凤、夔、虎、羊、牛、鸟等)汇集到一个祭坛上,所享祭的就不再是各自的神祇,综合各联盟而形成的神圣图徽——饕餮,终于以其威慑、神秘的形象出现了。

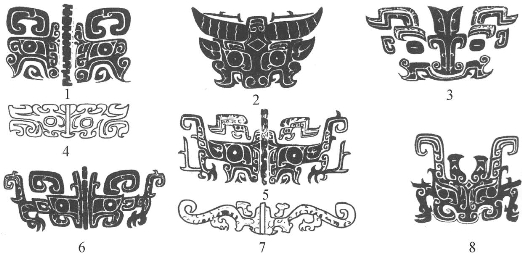

“饕餮”就装饰纹样而言,不过是经过幻化变形的兽面形象的总称,具体又有多种样态。有的以虎、羊、牛等几种动物为原型,截取其首足,经过夸大尖角、巨目、獠牙、利爪而成,更多的则是以棱鼻为中心,两个侧身的夔形对接拼成一个正面的饕餮,形成尖角翻卷、双目圆瞪、龇牙咧嘴、利爪大张的图案化形态(图2-5)。饕餮本是一种吃人的怪神,其名称是宋代学者依据《吕氏春秋》里“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也”而定名的。“食人未咽”的饕餮纹多被殷人作为神物铭刻在尊贵庄重的礼器上,如妇好钺,就铸有巨口大张,中夹人头的饕餮纹(图2-6)。

图2-5 饕餮纹 商

图2-6 虎噬人头浮雕(妇好钺局部) 商 河南安阳

为什么饕餮会堂而皇之地出现于尊贵的器物,占据殷商青铜艺术的主体位置?这在今天看来不可思议的给人以威慑、压迫、敬畏的狞厉之美,引起了许多学者的思考。有学者认为饕餮兽口的张开是象征着生与死、天与地两个世界的分界,兽口所含的人头则是可以作法通天的巫师;另有学者认为这是我国奴隶制下王权神权发展到特定阶段的产物,饕餮的狰狞,目的在于引进神秘、恐怖和敬畏的心理,从而进一步达到奴隶对奴隶主、下属对国君以及属国对殷族统治的屈从。实际上,在特定的巫史文化氛围和宗教精神情结中,一方面,殷人仍在自然神和祖先神的压迫下跋涉,“殷人尊神,率民以事神”(《礼记》)是其自上而下真诚信仰的结果;另一方面,殷人靠着联盟的力量和斧钺的凶猛扩疆辟土,对异族征服的骄傲和自豪,对权势拥有的夸耀和张扬,使“殷人尊神,率民以事神”成为一种庄严、崇高、神圣的仪式,对奴隶起到很好的震慑作用。久而久之,饕餮便成为殷人眼里的一种美,是殷商独特文化积淀出的包含着诸多信仰、心理、感觉的美,尽管这种美在今天看来不免狰狞可怖,但它却是时人用无比虔诚、敬畏、赞美的心情精心铸造的神。

周人的文化不同于殷商,人的理性意识压倒宗教意识,礼乐观念取代鬼神祭祀成为主流意识。在时代精神的浸染之下,青铜礼器其精神内涵和装饰形式都在悄然发生着变化,特别是西周后期,艺术风格已基本摆脱了商代尊神信鬼、神秘恐怖的氛围,体现出一种理性的精神和对文质彬彬的典雅追求。(https://www.xing528.com)

毋庸置疑,青铜在周人这里仍将延续,不同的是,此时的核心代表不再是“鼎”而是“簋”,簋为食器,酒器稍减,食器增多,这或许与周人节酒不无关系。武王伐纣,在甲子那天早晨,举行了岁祭和贞卜,贞卜的结果是武王定能战胜纣,很快周灭了商。辛未这天,武王赏赐给有司利一些铜,灭商后的第七天,利便用赏赐的铜做了武王征商簋。这是迄今所发现的周人最早的一件铜器,人们根据作器者之名,称之为利簋(图2-7)。若就其纹饰而言,利簋似乎并没有什么特别之处,但作器者的目的似乎更重铭文的记载、颂扬、纪念等内容,这也许预示着随着周人制礼作乐的全面展开,一种迥然不同于殷商神秘主义的理性、典雅、明净、朴素的审美风尚悄然来临。

西周中后期,纹饰日趋简率,带状花纹增多,流行夔纹、鸟纹、窃曲纹、重环纹、波带纹及瓦棱纹,即使是饕餮纹,殷商时的神秘、诡异、野蛮、狞厉之感已没有了,纹饰在这里已失去了原本就只属于殷人的宗教性质,留下的只是周人特有的礼的精神。与纹饰趋于简洁素雅的倾向相反,铭文却渐趋繁复恢弘,从武王的利簋(32字),到成王的令彝(187字),再到康王的大盂鼎(291字),最后到毛公鼎(497字),此时的青铜器几乎全部铸有铭文,而且字数一再增多。文字繁复意味着内容的丰富,上至天子改朝换代、宗庙祭享、历史功业、重大战争,下至诸侯卿大夫的册命分封、受赏获贝、诉讼官司、报祭先祖,所涉及的历史事件和上层贵族的社会生活已经相当广泛。

图2-7 利簋 西周 陕西临潼

图2-8 毛公鼎铭文拓片 西周 陕西岐山

作为周人亲手铸造的文字,金文[2]集中反映了周人特有的书写风格和对线条美的追求。与甲骨文相比,金文的造字方法已经开始规范,大多省去了文字初创时期的原始图画成分,一些象形字已由描摹事物形象演化为具有超越被模拟对象的符号意义的“字”。如“犬”“兔”“虎”等表现动物的文字在甲骨文中多数还画成有首有尾有肚腹的样子,而金文减少了肚腹部,首和尾的表现也不十分明显了。正是在这个方面使汉字在本质上有别于绘画,具有符号所特有的抽象意义而越来越向纯粹的线形艺术靠近。同时,与甲骨文随兆刻划的格式不同,金文已经全部下行左转成纵向之势,由此奠定了古代书法布局模式。毛公鼎用笔或圆或方、收束得体,章法成行成列、疏密有致,字体转折自如、圆融婉通,灵秀自然中不失规矩严谨,气色温和处不乏笔势稳妥。由于篇幅巨大,字数繁多,整体观之有洋洋恢弘之感(图2-8)。

2.乐的思想

孔子是最崇拜周公的人,对于从心底里膺服周文化,宣称“郁郁乎文哉,吾从周”的孔子来说,他对周公的这种崇拜是很有道理的,武王伐纣主要是政治意义,周公制礼作乐奠定周文化基调才使得这个变革具有丰富的文化意涵。

关于周公制礼作乐,先秦古籍多有提及,“礼”并非周公的发明,它是依夏商之旧而斟酌损益以成。周“礼”之所以不同于前代的根本点乃是将事神之礼仪式化、等级化了,使之成为体现和加强宗法等级关系的有力表现形式,凸显了祭祀仪式对人的示范教化意义。随着从神治走向人治,又进一步把“礼”由祭祀之仪扩展到社会生活之中,使人们日常生活的方方面面都被浸染上“礼”的色彩。当“礼”在内容上逐渐演化为特定的制度,在形式上日渐伦为纯粹的外表的时候,它与人的内在情感联系就变得疏远甚至脱节了,这种交融就不得不由“乐”来承担。所以,在周人这里有礼必有乐,“礼义立,则贵贱等矣;乐文同,则上下和矣”(《礼记》),界定、标示人们身份等级的“礼”的条条框框竟都由轻歌曼舞、钟鼓琴瑟的典雅、悠扬的“乐”来体现了。乐与礼的配合营构出一种和乐的气氛,让人在不知不觉中一次次接受礼的熏陶,正是这种特殊功能,“乐”在周人那里才具有了空前绝后的崇高地位。

随着春秋后期固有礼法的被打破,与周礼互为表里的雅乐也渐露疲态,各个阶层势力的较量,列国间新的组合搅乱了人们平和的心绪和宁静的生活。这是一个激情迸发的时代,一个富于创造力和个性发挥的时代,与人们获得解放了的各种生命欲望的追求相一致,原本散在民间的率性言情,以“郑卫之音”为代称的“新乐”以不可抗拒的魅力登上了大雅之堂。此时,乐舞没有了不同礼制等级的意味,也没有了崇文尚德的内容,更没有了庄重典雅的形式,有的只是“余音绕梁,三日不绝”的美妙旋律。

图2-9 曾侯乙编钟 战国 湖北随县

这种以追求性情释放和感官享乐为特征的新乐(世俗乐舞)在战国时代,更是走向了全面繁荣。《史记·苏秦列传》记载,苏秦说齐宣王,夸赞齐国的繁华强盛,其中就特别提到了齐都临淄百姓的娱乐活动:“临淄甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹹踘者”。八项活动中音乐占了四项,可见新乐的流行程度。说到“竽”,“滥竽充数”的故事就发生在这个齐宣王的宫廷之上,由于各国宫廷对于金石之乐竞相追求,奢华排场,以至出现了这种令人哑然的奇观。

庆幸的是,除了文字记载之外,我们有着最辉煌的文物证明。随着曾侯乙墓的发现,埋入地下的那座极其盛大的音乐殿堂把我们带进了战国时代曾国宫廷举行的音乐盛会,让我们感受到了当时鼓乐齐鸣、舞姿婆娑的乐舞场景。举世瞩目的大型编钟就静静摆在地下成为战国音乐成就的代表(图2-9),悬挂编钟的钟架分三层,上层悬挂钮钟19枚,中层悬挂甬钟33枚,下层悬挂甬钟12枚,外加楚王送的一件镈钟,总数达65枚之多,总重达到了2500公斤。钟体大小不一,上中下皆各分三组,上小下大,左大右小,极有规律地依次排开。钟架为铜木结构,造型雄浑、稳固厚重,发掘时仍十分完好地立在墓室中。此外,编钟和钟架上还刻有铭文2800多字,绝大部分记录的是标音和乐律等内容,具有重要的音乐资料、史料价值。更可贵的是,这套编钟音域宽广,音质良好,发音准确,至今仍可演奏出比较复杂的乐曲。不难想象当年曾侯乙过着怎样鼓乐笙瑟、升歌旋舞的生活,从编钟形制的奢华、庞大来看,显然带有僭越享乐的性质,这正体现了春秋战国的礼崩乐坏。

一如春秋战国音乐歌舞中新乐对雅乐的冲击,在青铜器领域也明显呈现出脱离礼制规范、自由舒展变化的趋势。就题材而言,从神秘走向现实,由实用发展到追求生活的情趣化;就风貌而言,一改西周的朴实平易,无不精雕细刻、镂金错彩,追求观赏的审美享受。如莲鹤方壶,既有世俗解放色彩,又不失庄重气氛,盖顶莲瓣中企立一只展翅欲飞的仙鹤,它似乎正要以它的灵动和对新鲜事物的渴望与商周宁静、肃穆的格调划分界限(图2-10)。随着铸造技术的进步和礼制束缚的解除,人们便开始在各种日用、摆放器物的装饰上下工夫,造型有了更为自由的发挥,表现某种生活情趣的铜器也就大量出现了。其中,十五连盏铜灯的造型为一株枝杈横曳的大树,十五个灯盏就参差错落于树枝上,蜿蜒的龙、呜唱的鸟、戏耍的猴、赤膊的汉子,使整个铜灯构成一个活生生的世界,与其说这是一盏灯,还不如说这是一个自然的画境(图2-11)。再如,错金银龙凤方案更为叫绝,此时龙凤已不具有神秘、恐惧的意味,也失去了主宰、支配人们命运的威力,只给人以极尽弯曲萦绕的瑰丽感受(图2-12)。由于采用了金银错的新工艺,龙、凤、鹿身上全部镶金嵌银,色彩斑斓,从而点缀出一个华丽炫目的世界。

图2-10 莲鹤方壶 战国 河南新郑

郭沫若说:“中国旧时的所谓‘乐’,它的内容包含很广。音乐、诗歌、舞蹈,本是三位一体可不用说,绘画、雕镂、建筑等造型美术也被包含着,甚至于连仪仗、田猎、肴馔等都可以涵盖。所谓乐者,乐也。凡是使人快乐,使人的感官可以得到享受的东西,都可以广泛地称之为乐”。[3]生活气息浓郁的狩猎、习射、采桑、宴乐、攻战、台榭等纹饰广泛流行,现实生活和人间趣味更自由地进入青铜领域,宴乐渔猎攻战纹图壶就是新兴的封建统治者推行奖励耕战政策在青铜艺术上的反映(图2-13)。铜壶图像分四层:第一层位于颈部,是羽射和采桑;第二层位于壶肩,是弋射和宴饮;第三层位于壶腹,是水战和陆战;第四层位于壶底,为一圈装饰性图案。铜壶上的纹饰在不大的空间内展示了时人各种生活内容,这是一种全新的审美趣味,既是对世间现实生活的肯定,更是对礼崩乐坏后观念、情感、思想的解放。

图2-11 十五连盏铜灯 战国 河北平山中山王墓

图2-12 错金银龙凤方案 战国 河北平山中山王墓

图2-13 宴乐渔猎攻战纹图壶 战国 河南汲县

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。