1980年代A校职称晋升的文件显示,教师评审的标准是思想政治水平和业务能力过硬,即“又红又专”,另外还有对外语水平的考核,其对晋升条件采用了相对笼统的质性描述。1996年该校制定了《申报晋升高级专业技术职务的教学工作和科研成果基本数量要求》(简称“入门线”),明确规定了不同职称级别申请者的学历与任职经历要求,第一次较为细致入微地对专业技术职务评聘的教学工作、科研成果、科研经费作出了量化的规定,但随后由于部分系列“入门线”可操作性不强,以及教师系列与其他系列“入门线”标准不够一致等原因,学校又于1998年对其进行了进一步完善,特别指出科研成果的鉴定参照核心期刊目录[13]。D-MATH1老师亲历了1990年代量化考核兴起和发展至今的全过程。作为一个学者,他认为当下这种考核方式“没有道理”,但从学校的角度来说,“没有指标不好操作”。这些指标的出台,一方面是学校为了满足和应对其评价教师工作的组织内在需求,同时也是学校嵌入在国家努力建设重点大学的时代背景之中,对作为其达成目标的人力资源保证的教师,以工作业绩和提高效益为目标,提出的建设理念。

原来我们教师上课是天经地义的,而且那个时候的学术评价也很清楚,老师们会说那个家伙厉害,他知道得真多。那个时候没有功利,说他知道得更多,说他的学术水平高,说他讲课讲得好,大家很自然地就说了,也是公认的。但后来就变成你说他好,学校就给他加工资,升职称。大家就说他不好或者说他未必好,甚至就不说,后来就有CSSCI、SCI这个说法,因为人性使然。是不是?凭什么说他好呢?我们就用一个很笨的SCI量化的方法进行考量。有人想说好,别人就说拿SCI出来看看。真正说来,那是没有道理的,作为学校来说,没有指标不好操作。硬性指标不好,但没有更好的东西代替。(D-MATH1,男,理科)

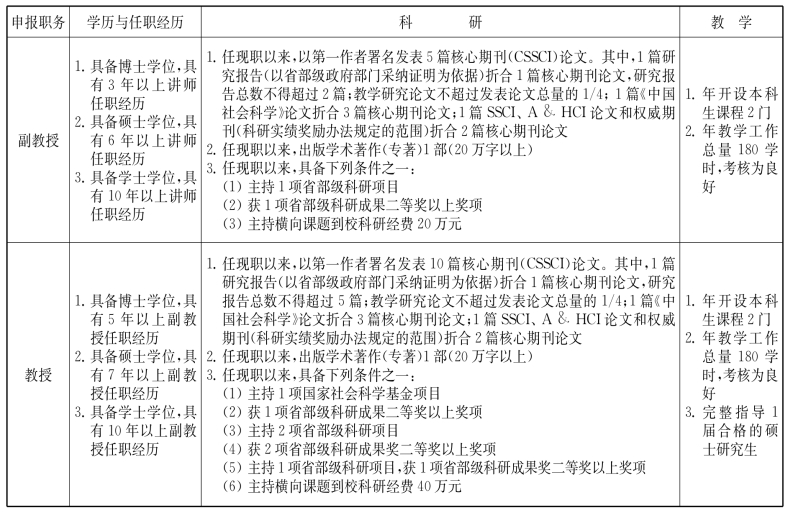

之后近十年的时间里A大学基本参照这一版“入门线”的规定,对教师申请资格进行考核和评聘。直到2006年,学校才再次对《高级专业技术职务任职资格和基本条件》(简称《基本条件2006》)进行修订,提高了科研发表的数量、科研经费的数目要求,并以CSSCI为指标对科研成果的质量提出了要求(见表4-2)。2014年学校又对《基本条件2006》进行了修改,颁布了《高级专业技术职务任职资格与基本条件》(2014年版),在原有的基础上继续提高了科研成果的要求,并在期刊发表的等级上增加了权威期刊这一项(见表4-3)。

概括来看,A校的晋升标准在考核权重、数量质量、目标期待几个方面发生了变化。首先,虽然教师的职责包括教学、科研和社会服务,但科研成果以及获取外部资助能力显然在职称晋升中所占的权重越来越大;其次,在强调科研数量的同时,更看重其质量;最后,这些指标仅是作为申请者达标的门槛,学校更希望能够扩大显示度和辐射面,产生“学术和社会影响力”。接下来笔者就分两个阶段分别考察晋升作为一个事件是否是对教师过往学术活力的回报和肯定,晋升作为一个结果是否对教师产生了激励效应?(https://www.xing528.com)

表4-2 A大学2006年版高级专业技术职务任职资格与基本条件(以文科为例)

表4-3 A大学2014年版高级专业技术职务任职资格与基本条件(以文科为例)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。