上文已经提及,职业中期这个阶段横跨的时间很长,大概持续5—20年不等的时间。长时间从事一项工作能够提高一个人的技能和经验,但与此同时由于缺乏新鲜感和激励也可能会带来兴趣和动力的减弱。斯托认为这两股力量共同作用的结果就是工作业绩呈现先升后降的趋势,大致表现为倒U形的形态。[55]于海琴等人对武汉地区五所重点大学教师所做的调查证实了这一结论。[56]她们发现,职业中期教师(入职时间在6—20年之间)处在工作疏离感的高发阶段,其典型特征是对自身缺少认同,抱有不能融入工作群体的自我疏离感,无法控制自身现实与将来的无力感,以及认为工作本身并不能带来成就的无意义感,这些情绪和心态最终会影响教师的组织认同和工作业绩。

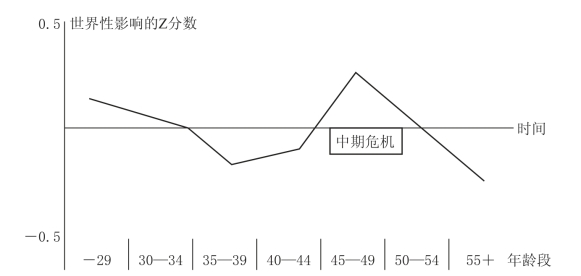

生理学和心理学领域将这一现象命名为“中年危机”,它指的是个体到了中年在生理与健康、认知功能、个性、情感、社会关系、工作等方面出现的一系列变化。[57]单就工作层面而言,拉什布鲁克(J.Lashbrook)发现在职业生涯中,人们最期待晋升的时期一个发生在25岁至34岁这个年龄段,而另一个重要的分水岭发生在45岁至49岁之间,而后者恰恰与人自然生命历程的“中年危机”重叠。[58]恩特利金与埃弗雷特(L.Entrekin&J.Everett)对澳大利亚高校教师的学术抱负进行的研究发现,职业中期是教师寻求从地区性影响(localism)向世界性影响(cosmopolitanism)不断过渡并达致高峰的时期,相对于大学这个组织,他们更认同自己的专业身份,期望向组织外(reaching out)发展并获得一种认可,其参照群体通常不是组织内部,而是更大的学术共同体内部的同行,因此学术发展机会的多寡就与这一职业阶段的危机密切相关。[59]职业中期的教师感受到过去所钟爱的科研也很难再给自己带来激情,同时又找不到新的努力方向。也许他们可以选择转换岗位,但似乎可供选择的横向和纵向机会并不多。转向行政岗位吗?首先多年浸淫于这样的管理体制,他们内心并不喜欢那份工作,而且自己过去并没有相关经验的积累。寻求组织外部发展的管道吗?这样的途径似乎并不是向所有学科开放。

图3-3 学者“世界性”影响在不同职业发展阶段的变化趋势图

资料来源:L.Entrekin&J.Everett,1981。

A-MATH6老师感觉现在的工作状态就是“平淡”或如A-EDU1老师一样陷入一种“困境”,多年的工作经验使得以知识创新为特征的学术工作也变成一种机械式的事务性工作。A-ELEC2老师成就感的缺失更多是来自得不到认可,他所从事的更多是偏向实际应用的研究,虽然能够产生极大的社会价值,但在目前的考核和评价体系下,却得不到学校应有的重视。

科研这个东西是没有止境的。我现在没有那么特别的成就感,比较平淡,发文章可能会有点,但也还好。(A-MATH6,男,理科)

明显感觉到自己的职业陷入了一种困境,我不知道是因为我个人的原因,还是每个人的人生阶段都会遇到,好像是缺乏动力。我就是感觉自己到这个阶段,45岁左右,一个副教授,家庭稳定,事业就是这么平平,就是这种状态,觉得好像缺乏一个新的很强烈的动力发展自己。另外一个就是包括自己的这种学术方向,好像预计到经过多少年的努力,可能也就那样,经历五年或十年的努力,也就是一个高校的普通副教授,再好点也不过就是一个普通的教授。(A-EDU1,女,社科)

教师在内心深处要对工作有认同感。现在教学看不出来什么成就感。科研上跟别人一起合作,只要能有点社会价值,总是没有白干,让自己有点成就感。比如跟企业的合作,这个是更难的,但是国家和学校不认可,其实能给公司解决问题的那种问题,才是真问题。(A-ELEC2,男,工科)

麦基奇(W.Mc Keachie)认为,同一般职业一样,能够对学术人员构成激励的因素是复杂多样的,但有所不同的是大学教授对学术职业内在的满意度要比外在的物质报酬更能对他们形成激励,例如,同行的支持、对自己研究工作的自主管理与掌控感、宽松的管理环境,等等,这些都能在很大程度上激励学术人员。[60]不仅如此,在不同的职业阶段,学术人员的需求和满意度是不同的。对于年轻学者来说,由于急于寻求职业安全所带来的压力,还有就是博士专业化训练的惯性都使得他们处于一种“无须扬鞭自奋蹄”的状态,因此解决他们的燃眉之需,给予科研资助或平台,可能是极大的激励因素,可以促进他们的产出。2015年入职的A-EDU6教师说:“刚入职头几年,尤其是博士刚读完,你就在那个惯性上面。你一直做这个东西,很多东西都是你习惯性的东西,你也不觉得这是一件很辛苦的事情,或者是非常需要努力的事情。”但这样的激励因素对中年教师产生的作用就不大,因为他们这时的期望是使自己的科研能够有质的飞跃,事业能够上升到一个新的台阶。他们的需求是不同的,因此,对他们构成激励的因素也应有所差别。如果激励不当,可能出现的情况是这个阶段不少教师虽然学术产出依然旺盛,但却表现出对学术工作不再抱有高的热情,甚至开始逃避参与组织内外的各类活动,不愿跟同事进行交流和合作,不愿参与组织的决策,有意退出各类社会活动,甚至推掉指导新教师的责任[61]。学术环境、同辈支持、工作声望和地位、家庭需求都是重要的推拉因素。

49岁的A-PHI2老师发现学术工作正在悄然发生着变化,尤其是组织内越来越严苛和量化的考核制度让他对自己的工作性质和价值产生了一种幻灭感,难以体会到教师工作曾经带来的那种乐趣和意义,对于学术职业的悦纳感降低。芬克尔斯坦指出,享有高度自主的学者通常对于工作的满意度也较高。[62]反过来,“奉命写作无好书,胁迫之下无好教学”。[63]目前大行其道的表现性评价容易让职业中期的教师产生一种逆反心理。[64]

以前我教书很投入,现在没有那么投入了,学校出来很多规定,好像我教书是完成他们规定的任务一样,搞得我没有激情了。科研也是如此,2004年之后各个学校出来很多规则,要求教师必须在什么级别上发表文章,所以我一点兴趣也没有了,好像我做科研都是服务他们的标准一样。(A-PHI2,男,人文)

学者之间理应自由交流思想,进行学术对话,而正是这种思想的碰撞和观点的差异使得整个学术共同体呈现一片欣欣向荣之景。A-PHI2老师回忆起自己当年跟同行交流讨论的情景,颇为感慨当下已经多年没有感受到这种学术交流的愉悦感,无论是自己本单位的同事还是整个学术圈都缺少一种对话的氛围,没有同行的交流和认可,他对学术活动的参与感降低,对学术职业本身的价值都产生了怀疑,表现出泄气和失落的情绪。(https://www.xing528.com)

我现在就等着退休了,教学和科研都没有什么激情,不清楚自己的研究有什么价值,顶多就是发表一篇文章可以算作我今年的工作量,但发表了没有人引用也没有人谈论,缺少一种讨论的氛围,不像以前你发了文章,其他人不仅会读会看,还会过来跟你讨论。我很清楚地记得2001年的一次学术会议上,那时我才刚刚评上副教授,一位知名高校的教授对我说,“你发表的每篇文章,我都会去读”,当时受到了很大的激励。我觉得做科研最快乐的事情就是同行之间能够有真正意义上的交流,但现在基本上没有这个氛围。(A-PHI2,男,人文)

艾恩(A.Kohn)提出,奖励也可能具有惩罚性的后果,尤其是对那些原本就有强烈内在动机的人来说,奖励的效果往往适得其反。当引入外在奖励后,个体原有的内在驱动力会不断下降,而且奖励用得越频繁,人们对奖励的需求就越大。之前个体竭尽所能做事情的真切理由不存在了,剩下的就仅仅是为了得到报酬。[65]大学借助于外在的刺激加强管理,对那些本身就是出于一种内驱力进行研究且认同自己的研究价值和社会贡献的学者来说,结果反而可能是对教师的内在动机带来致命伤害。

我本人讨厌花费精力阅读文件,填各种表格,应付复杂的人际关系,我没有拿到任何一个人才计划,也没有什么“帽子”。(A-PHI2,男,人文)

人生事件对于职业发展的影响也不容小觑,尤其是女教师的感受尤为明显。A-MATH1老师表示自己刚刚从照顾第一个孩子中解脱出来,现在第二个孩子马上又要降临,她坦言“生个孩子,职业至少停顿3年”。访谈中她一再跟笔者强调男女在智商上并无差别,女性同样可以做出优秀的成果。她说自己在读博期间,职业初期都表现出色,但一旦进入家庭,尤其是有了孩子之后,时间和精力投入不足是客观事实,这在很大程度上造成了女学者职业的“停滞”。在孩子刚出生的前几年,来自配偶双方的父母成为最重要的支持,是家庭内部的支持网络帮助有孩子的父母们继续工作,但即便如此,女性比男性承担更多的责任对养育的事情进行安排和监督。[66]因此,这个阶段的女学者尤其需要来自学校和院系层面给予的职业指导和支持。[67]

一旦生了孩子,一半的生涯就没有了。这个话也许不应该跟你这么讲,但真的是这个样子。我读书的时候,甚至到博士毕业的时候,一直觉得男生与女生没什么不一样,女生也可以很优秀,从智商上看男生也未必比女生强。如果你不是那种电影里描述的女汉子,你还是会想要当一个正常的女性,想要成为一个母亲,想要成为一个妻子的,你至少在你生育,孩子小的时候有那么几年的时间,精力是很受影响的。包括我现在还没有从那种状态出来(孩子三岁半)。如果不是单位有托班,她还不能上学。所以她现在上学了,我感觉好一点。但我马上准备再要一个孩子,我就觉得我好不容易快熬出来了,可能又继续有三年。也不能说停滞,说真的这几年你花在(学术)上面的时间少了很多,因为你毕竟有一个家要照顾,有很多事情。我工作的头两年,虽然我要做辅导员,要做很多杂事,但我就租个房子住在学校里面,基本上除了吃饭睡觉还有休息时间外,就是工作呗。你把那些杂事应付完了,你还有很多时间来做科研,你晚上7点到10点这个时间都可以用来想事情。现在你一回到家,一个小孩子在缠着你,你是没有时间的。你只能把你所有工作的事情,挤在她上幼儿园之后的这个时间。而且这个前提还是有老人在给你帮忙,如果没有的话,你就更是焦头烂额。(A-MATH1,女,理科)

作为母亲或兼任父亲的角色,一方面她希望能够尽心照顾孩子,但另一方面作为一个职业人,她也期望能够得到专业上的发展。默顿指出当一个人同时处于两种完全相反的地位时,角色冲突就发生了。[68]曹爱华指出,学术女性始终处于“科学人”和“经济人”双重角色的博弈状态之中,且在不同生命周期中博弈的程度不同。所谓“科学人”是指进行科研的动力是人与生俱来的对未知的好奇心,是纯粹为了科学而科学,力争作出科研创新的人,而“经济人”是指进行科研的动力是谋生的需要,主要是为了自己相关的利益而科研,力争完成单位的科研任务的人。[69]家庭与事业的相对平衡是一般人的生活预期,但如果非要在两者之间进行一个优先序列的选择,大多数女学者的首选是家庭的稳定与幸福,其次才是个人价值的实现,这个特点在生育之后表现得特别明显。A-MATH1表示以前自己的目标比较单一,就是做出好的研究成果,现在是希望做个好老师的同时也是一个好妈妈。同时,她对于学术职业的理解也发生了变化,甚至这时她们在看待大学教师这份职业和学术的态度上都会发生转变。

随着年龄的增长,我慢慢感觉,读书时做一些好的研究成果,发一些论文是你最想要的事情,但人的身份是多重的,教育好自己的孩子也是一件很重要的事情,很难讲哪个比哪个更重要,你的目标就不那么单一了,现在我既想做一个好的老师,又想当一个好的妈妈。(A-MATH1,女,理科)

但从性别的角度来说,男性在整个职业生涯中表现出科学人角色的时间要比女学者要长一些,并且没有明显的阶段性变化。而女学者在进入学术职业时已是30岁左右,大多数已经成家或者是面临生育的压力,用在科研上的时间相对要比男性少。女教师大多不会放弃生活的全部而单纯去追求事业上的成功,因此就表现出经济人角色压倒科学人角色的情况。等到四五十岁以后,家庭负担相对减轻,个人可以用来从事科研的时间增加了,但年轻时候那种对于科研的专注力和进取心很难一下子找回来。这些都可以说明为什么上一章数据显示这个时期女性同男性学术活力差距拉大的原因。

就同辈而言,男女在职业发展之间差别很大。以我先生为例,我们是大学同学,他投入在工作上的精力不知道是我的多少倍。如果我像他一样,我也可以有很好的发展,毕竟社会角色放在那里,我要照顾家庭和孩子。(A-ELEC1,女,工科)

我到2005年才出国访问,一直没有出国访问或者进修就是因为我有孩子,家庭投入比较多,当妈妈后对我这方面有影响,这是肯定的。(D-MATH2,女,理科)

相比职业早期,在这个阶段教师之间由于选择的不同也出现了严重的分化。麦基奇在研究职业中后期的大学教师时就发现了三种不同的类型:第一类可以称之为“领军人物”(the vitals),活跃于各项事务之中;第二类为“中坚力量”(solid citizens),他们默默无闻,兢兢业业,因此经常被忽视;最后一类为“离经叛道者”(the derailed)或者博伊斯的用语更为贴切,即“幻灭一族”(disillusioned faculty),这些人在职业早期就没有打下坚实的基础,距离所在单位寄予的期望愈来愈远。其中第一类和第三类教师的比例分别约为20%,剩下的60%均为第二类教师。[70]埃布尔和麦基奇(K.Eble&W.Mc Keachie)认为对于大学管理者来说,最应该做的是为占大多数的第二类教师提供发展的机会。[71]第一类教师本身就有强烈的兴趣,无需外界的激励,而第三类教师自身对学术已经不抱有期待,得过且过,再多的外在压力恐怕也无济于事。

我对于自己的职业发展没有规划,“西瓜皮滑到哪儿算哪儿”。我反正还是尽量把课上好,责任在,不能应付学生,尽我自己的能力上好这个课,让学生能够听懂,获取知识,这是第一位的。科研的态度就是随遇而安,能走多远是多远,走不了我也对自己没有强制的要求,比如说明年必须发SSCI,或者说五年之内必须评上教授啊,我对自己没有这样的要求。(B-MATH1,女,理科)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。