(1)“一”字形长屋

如河姆渡遗址出土的那种巨大的“一”字形长屋如今在汉族地区已经非常少见了。而在浙南地区和浙闽山区中,带有厅堂的“一”字形长屋却留存下来。浙江省温州市泰顺县百福岩村的周宅(248 号,图2.27),建于清末,是九开间的“一”字形两层长屋,中部明间为“厅头”,内挂有“德寿无涯”匾额,现荒废变成杂物间。其他房间除去两端尽间,都是小家庭的套间。每一间套间为两层,内部有独立的楼梯。所有套间面向前廊开门,套间之间仅靠前廊联系,两端尽间没有前廊,作为厨房储藏。二层中央为放置祖先牌位的祖堂,神龛尚在,祭祀用具已被破坏,如今改为供奉观音像一尊。值得一提的是,通向两层的楼梯原本都在各个套间内,现存的公共楼梯是后来加建的,现在不再使用。也就是说,每套居室都是互相独立的,且每套居室有两层四个房间,这样使得每一个家庭拥有两层独立的空间,而一层的前廊和二层的走廊将每个小家庭联系起来,很像现代的公寓空间。老宅中原本居住着周姓家族,如今大部分或已去世,或搬去城市,只有老婆婆一人居住,老婆婆的儿子在老屋旁边新建砖房居住,同时照顾老宅中的老人。

图2.27 泰顺百福岩周宅

浙南风土建筑的房间方言名称中也透露出强烈的横向并列式布局倾向。从正房次间开始,“一间”“二间”“三间”“四间”的叫法充分反映出这种横向并列方式。有趣的是,北方四合院民居中“正房→厢房→倒座房”的南北序列,在这里变成了“上间→正间→二间→……→倒立”向东西两侧延伸的横向发展趋势。这与北方合院式空间以纵向轴线展开平面有着根本的不同。

(2)合院平面中的横向要素

然而,即便在合院式平面中,浙闽地区也存在着重视横向并列,弱化纵向轴线的要素。

中轴线的弱化:浙闽风土建筑从外观上看,都比较讲究中轴对称,至少主体建筑有一条明确的中轴线。这往往使人产生其空间序列与北方建筑一样的错觉。但深入调查之后却可以发现,浙闽风土建筑的中轴线有些只是形式上的,并不具有仪式性的意义。

浙江省缙云县河阳村朱宅(293 号),平面为标准的多进四合院形制。但是主要的生活空间都集中在第二进,后两进则为“伙社”,是辅助建筑空间。后两进的建筑规格也确实比第一进低很多,虽然正房明间依旧有开敞的厅堂,却只用来堆放杂物,建筑装饰更是简化了很多。

“对合式”合院:对合式四合院的基本形制由三间两厢对合而成,平面接近方形,呈“口”字形。四面或有高墙围合,两进地面前低后高。大多数对合式住宅都在第一进正中设大门,大门即为门厅,有的门厅中间或靠后部设樘门,类似照壁的功能。樘门平时在两侧开小门进出,节庆礼仪活动时打开中门。进门后为天井(或院子),天井一般为窄长方形,天井后是第二进,明间为厅堂,两厢连接门厅,屋面全角相交,形成“四水归堂”的形式。

图2.28 “对合式”合院

①丁俊清.浙江民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:202.(https://www.xing528.com)

图2.29 连体合院

①高鉁明,王乃香,陈瑜.福建民居[M].北京:中国建筑工业出版社,1987:155.

②戴志坚.福建民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:242.

较大规模的对合式四合院两厢也做成三开间、中厅开敞的形制,形成两面对合的双轴线结构。如浙江省温州市平阳县青街乡的李氏二份大屋(246 号,图2.28),平面接近正方形,面向内院的四面建筑明间均为厅堂,整体四厅相对,十字中心对称,同时强调南北与东西双轴线,一定程度上弱化了南北主轴线。这样四面厅的布局,在台州市天台县城关镇茂宝堂(210 号),江山市廿八都镇杨宅(256 号,图2.28)等,也能看到。

在闽南、潮汕一带的“四点金”,也是以中庭为中心,前后左右四厅相向,形成“十字轴”空间结构。“四点金”式对合式合院的平面布局是一种九宫格式,四正为厅堂,四隅为正房。更大规模的合院可以纵向扩展为多进的形式,也可以横向扩展(成为“五间过”“七间过”等)。但无论如何扩展,总是保持双轴线的空间结构。

连体合院:以相似形制的单个合院式住宅为单元,把合院像“一”字形长屋的房间一样横向一字排开,就形成了连体合院(图2.29)。福建将这种住宅称为“连体大厝”,浙江则称之为“套屋”。最简单的连体合院一般为兄弟分家时建造的住宅,兄弟间建造形制相同的合院横向并列形成连体大型合院。比如福安楼下两兄弟住宅(16 号)为两兄弟建造的连体合院。泰宁尚书第(178 号),是由明末李春烨五兄弟共同建造的,整体由五组类似的三进四合院横向并列在一起组合而成。整座宅邸南北宽八十多米,东西深五十多米。各组院落差异不大,只有长兄居住的院落入口较为突出,前厅较为宽敞。各组院落既有相对独立性,又有前院和侧门进行横向联系,是连体合院的代表。

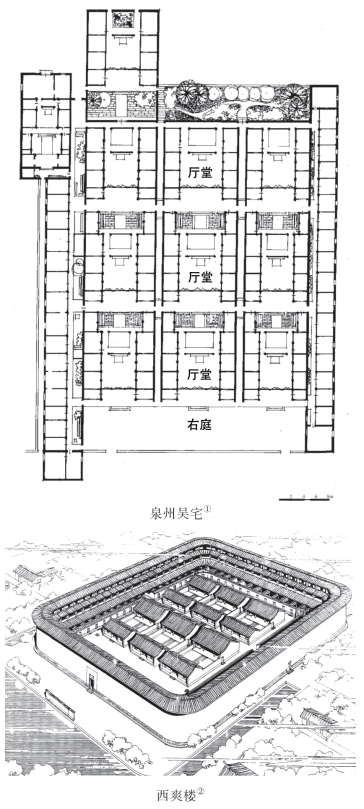

更为大型的连体合院则将单体合院排列为平面网格。如福鼎白琳洋里大厝(21 号)、仙游榜头仙水大厅(54 号)、泉州吴宅(63 号)、平和西安西爽楼(139 号)等就是这种类型的连体合院。泉州吴宅平面由11 个类似的合院单元拼合而成,两侧还各有一排护厝,其中,中央的9 个单元排列成整齐的3×3 九宫格。而西爽楼则是在方形抹角的土楼平面中心,整齐排列了3 行2 列,6 座四合院。这一类大型连体合院的特点是整齐阵列的合院单元往往形制非常类似,不凸显等级秩序,体现出平等的氏族聚居观念。

(3)从横向展开到围合而居

围屋式住宅的出现,将横向展开的平面布局转化为环绕式围合而居。如果说“一”字形平面根据距离厅堂的远近区别等级高低的话,住在围屋中的人们则完全没有等级上的差别。北方合院式聚居的身份等级制度,在浙闽地区被围屋解构。从护龙式围屋,到土堡,再到土楼,中央高等级的核心院落越来越弱化,居住功能逐渐丧失,甚至有些土楼内只有平地,根本没有祠堂。这反映出浙闽地区宗族社会中族长统治权的崩溃,后文将详细讨论。而仅仅从平面布局与聚居方式来看,围屋到土楼的变化(图2.30)反映出人们由院落空间逐渐向围屋空间移居的过程,与前文中人们由正房向厢房逐渐移居的情况十分类似。

图2.30 从围屋到土楼的演变过程

反过来看,围屋式平面的环形聚居方式,也可以说是一种“一”字形横向排列的变形。一字长蛇,首尾相连就成了环形。简单的东西护龙式围屋,就可以看作厅堂+房间的“一”字形长屋。而护龙的不断增加,也可以看作“一”字形长屋向两端的不断伸展。因此,围屋乃至于土楼这种究极平面形式的出现,亦可以看作平面布局横向展开的一种结果。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。