从7.6.4的分析结果我们可以看到,大气压负载、非潮汐海洋负载及包括积雪深度及土壤湿度在内的水文负载仅能解释中国区域IGS基准站的小部分季节性变化,本节从GPS数据处理策略及地球物理模型的可靠性两个方面讨论可能导致基准站周期性变化的其他因素。

1.与GPS相关的可能因素

近年来,GPS数据处理模型及策略取得了显著的进步。许多研究成果表明数据处理策略的不完善及未模型化的GPS系统误差可能导致虚假周期性信号的产生。较最新的策略相比,选取的ITRF2005框架下的中国区域IGS基准站坐标时间序列的生成采用的数据处理策略存在许多不足,其中可能导致虚假周期性信号的因素主要包括:

(1)S1-S2大气潮汐

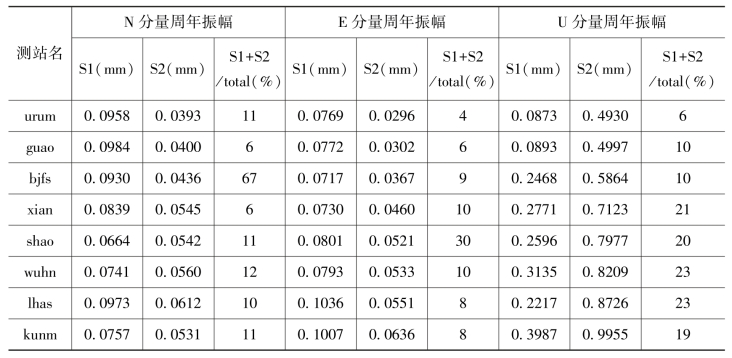

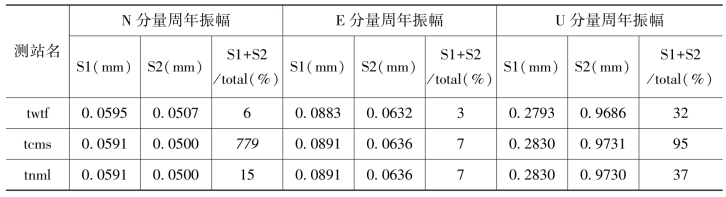

大气的昼夜加热使得地表气压呈现周日(S1)、半周日(S2)及更高谐波频率的振荡。这种“大气潮汐”会造成地球表面的周期性运动(Petrov,et al.,2004),其造成的地表垂直形变的振幅与海洋潮汐负载中某些潮汐分量的影响量级相同。目前SOPAC提供的IGS基准站坐标时间序列包括S1-S2大气潮汐造成的周期性位移。我们采用GGFC提供的S1-S2大气潮汐负载服务(Van Dam,et al.,2010)计算了CF框架下S1-S2大气潮造成的中国区域11个IGS基准站的平均周年振幅,结果如表7-5所示。

表7-5 S1-S2大气潮造成的中国区域IGS基准站平均周年振幅

续表

注:表中斜体数字表示S1-S2计算得到的平均周年振幅大于拟合SOPAC时间序列得到的周年振幅。

从表7-5可以看出,S1-S2大气潮汐造成的中国区域IGS基准站平均周年运动不可忽视。S1-S2对U分量的影响最大,且随纬度升高而减小,北部地区的影响较小,周年振幅为0.5~0.8mm,可以解释SOPAC坐标时间序列垂向为6%~10%的周年变化;中部、南部区域的平均振幅超过1mm,可以解释基准站垂向为19%~95%的周年变化。S1-S2大气潮造成的水平方向的平均周年振幅约为垂向的1/10~1/5,对基准站N分量的周年振幅贡献较E分量大,分别能够解释SOPAC坐标时间序列水平方向为6%~67%及3%~30%的周年变化。对比tcms及tnml的周年振幅、S1-S2造成的平均周年振幅及环境负载改正结果,可以认为其中的一个基准站存在系统误差,本书结果无法准确判断哪个测站存在系统差,需结合其他大地测量观测手段共同测定。(https://www.xing528.com)

由此可以得出结论,S1-S2大气潮汐是造成SOPAC提供的中国区域IGS基准站坐标时间序列周年变化的潜在影响源,对于中国中部、南部地区基准站周期运动的影响尤其不可忽视。考虑到其量级与部分海洋潮汐分量的影响相同,IERS协议2010建议测站运动模型必须考虑S1-S2负载的影响(Petit,et al.,2010)。在观测值水平对GPS观测数据施加S1-S2大气潮改正有望显著减小中国区域(尤其是中、南部地区)IGS基准站的周年振幅。

(2)其他因素

除S1-S2大气潮汐外,SOPAC采取的数据处理策略未计算高阶电离层延迟的影响及未模型化周期性海洋潮汐造成的测站位移,对流层延迟建模采用标准气象数据及Niell经验投影函数。已有研究表明,忽略高阶电离层延迟会造成南北方向GPS坐标时间序列虚假的半周年、周年变化信号(Kedar,et al.,2003;Petrie,et al.,2010;Petrie,et al.,2011;袁林果等,2008)。未模型化的周期性(周期为一天甚至更小)地表位移会扩散为长周期谐波信号进入GPS高程时间序列(Penna,et al.,2003;Penna,et al.,2007;Stewart,et al.,2005)。不适当的先验对流层延迟及投影函数同样会导致太阳周年及半周年虚假周期信号的产生(Kouba,2009;Steigenberger,et al.,2009;Tregoning,et al.,2006;Tregoning,et al.,2009)。忽略这些因素造成的地表位移改正都可能使得中国区域IGS基准站产生周年、半周年运动。从理论上来说,采用IERS协议2010推荐的最新模型及策略对GPS数据从观测值水平重新处理可能大幅度减少SOPAC坐标时间序列包括的周年、半周年及其他频率谐波的振幅。

2.与地球物理模型相关的可能因素

(1)温度变化造成的热效应

闫昊明等(2010)研究了温度变化造成的热膨胀效应对中国区域GPS台站垂直位移的影响,认为其产生的测站位移对GPS观测结果总体属于正反馈,最大周年振幅达2.8mm(bjfs),特别是对于水泥墩较高的基准站(例如bjfs、urum),一定要考虑温度变化引起的测站垂直位移。此结果提供了研究中国区域IGS基准站周期性特征的新线索。闫昊明等(2010)采用NCEP/NCAR全球格网化地表空气温度数据(空间分辨率为2.5°×2.5°)计算温度对基准站的位移影响,并未考虑地形影响,其空间分辨率是否足以满足高精度大地测量的需求尚须大量数据加以验证。此外,中国区域IGS基准站基岩类型互不相同,其热扩散系数同样存在差异,需要对不同台站区别对待,精化温度变化影响下更为准确的IGS基准站位移,进一步评估其对GPS坐标时间序列的贡献。

Prawirodirdjo等(Prawirodirdjo,et al.,2006)通过研究发现南加州GPS连续监测站水平方向坐标时间序列的大部分周年振幅可以通过大气温度变化造成的弹性地壳的热弹性应变解释。关于此作用机制对于全球IGS基准站位移的影响目前尚无文献涉及。在下一步的工作中,应对热弹性应变造成的全球地表位移展开细致的研究,明确其对全球IGS基准站坐标时间序列的贡献。

(2)QOCA用于GPS坐标时间序列改正的局限性

本节环境负载造成的测站位移时间序列采用QOCA计算,得到的结果属于CE框架。由于CE与CF的细微差别,将CE框架下的负载位移时间序列直接从CF框架下的坐标时间序列中扣除。关于不同环境负载造成的CE及CF框架下的测站位移差异及其对GPS坐标时间序列的影响还需做细致深入的研究。

另外,不同地球物理数据源获得的环境负载影响差异较大。QOCA用于计算负载影响的地球物理数据源的精度是否足以满足高精度大地测量的需求有待进一步验证。随着2002年GGFC的建立,其所属的SBL提供了丰富的近实时全球地表负载数据(Van Dam,et al.,2002),使得采取统一的数据和方法分析处理各项地球物理负载对测站位移的影响成为可能。目前,SBL直接提供的产品包括CM、CF及CE框架下大气压负载、非潮汐海洋负载及水文负载造成的地表位移,精度显著优于已有文献,需要进一步研究其对IGS基准站坐标时间序列的影响,以探索用于GPS坐标时间序列改正的最优方法与策略。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。