——齐泽克谈电影里的三种客体

滕腾(北京电影学院)

谈到齐泽克,人们自然就会谈到齐泽克关于电影的写作。齐泽克关于电影的讨论越来越多地引起国内学界的兴趣,有大量相关的研究成果问世,与此同时,齐泽克的一些理论要点也越来越多地被国内学者应用于自己对于电影的研究之中。其中原质,主人能指与客体a这三个概念是在国内的电影讨论中使用得比较多的概念,在这三个概念的应用中时常伴随着一些相关理论的混淆不清之处。本文试图对这三个概念进行一番廓清。

讨论这三个概念的一种比较好的方法就是从齐泽克对于实在界这一概念的重构入手,这三个概念其实就是三种实在界的三种客体。

齐泽克在《因为他们并不知道他们所做的》的第二版前言和《论信仰》中,修正了自己在《意识形态的崇高客体》中对三种秩序的简单解读:“《崇高客体》一书没能展开内在于实在界—想象界—象征界三元组的相互联系:整个三元组是在它的三个元素中分别反映的。”[1]在齐泽克看来,前述的三种秩序应该通过如下的概念来描述:实在的实在界(real real) ,象征的实在界(symbolic real) ,想象的实在界(imaginary real) ;实在的想象界(real imaginary),象征的想象界(symbolic imaginary),想象的想象界(imaginary imaginary);实在的象征界(real symbolic),象征的象征界(symbolic symbolic),想象的象征界(imaginary symbolic)。乍看起来,齐泽克仿佛是把所谓的三界进行了一番“排列组合”,齐泽克想通过这一令人眼花缭乱的“排列组合”来讲述什么呢?

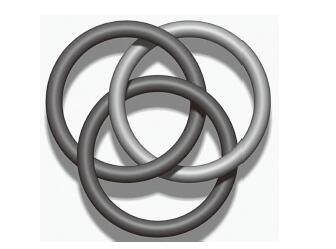

要探讨齐泽克的这一理论,比较好的办法就是回到拉康对于博罗米诺节(Borromean Knot)的谈论——拉康通过博罗米诺节来描述所谓的三界。关于拉康的这一说法,老生常谈式的观点一般就是把图中的三个环简单地指认为实在界、想象界和象征界。在图中,我们可以看到任意两个环之间都存在着相交的部分,在齐泽克看来这些相交的部分才是构成博罗米诺节逻辑的关键,同时也是构成三界秩序的关键。进一步说,老生常谈式的三界在齐泽克的全新解读中其实只是实在的实在界、想象的想象界、象征的象征界三种秩序。

图5-6-1 博罗米诺节

早期的拉康主义理论家(尤其是电影理论家)的关注点都集中在拉康的想象界和象征界这两个概念上,与他们不同,齐泽克对拉康理论的关注点集中在实在界和象征界这两个概念上,同时齐泽克又最偏爱对于实在界的讨论(这构成了齐泽克最重要的理论贡献之一)。因而齐泽克对于那一套“排列组合”的讨论也就自然集中在实在的实在界、象征的实在界、想象的实在界这三个概念上。

那么齐泽克所谓的实在的实在界、象征的实在界、想象的实在界这三个概念指的到底是什么呢?让我们先来看看齐泽克自己的解释:

有三种实在界的形态:“实在的实在界”[令人恐惧的原质(Thing),原初的客体,从艾玛的喉咙(Irma’s throat)直到异形(Alien) ];“象征的实在界”(作为连续性的实在界:被还原成一个无意义公式,就像量子力学的公式并不能够被转换回,或者说联系到我们生活世界的经验中);“象征的实在界”(神秘的奇妙之物,深不可测的“某物”,通过一个日常的客体放射出崇高的维度)。[2]

齐泽克在此处已经明确地给出实在的实在界的客体其实就是原质。虽然在上面的引文中仿佛在说实在的实在界就是原质,不过我们必须强调的是就齐泽克的理论架构而言,避免原质与实在界的混淆是非常重要的,这一点我们在后面的讨论中还将给予进一步的说明。

为了方便讨论,让我们把象征的实在界和想象的实在界的客体也提前给出:“象征的实在界”的客体是菲勒斯能指(Φ ,phallic signifier),也即主人能指(S1,master signifier);“想象的实在界”的客体是客体a( a,objet petit a),也就是所谓的崇高客体(sublime object)。

让我们先来看原质(thing das Ding)这个概念,需要注意的是,在中国内地关于齐泽克理论的翻译中普遍将thing译为原质,在港台地区则有原物、原欲物等几种译法。对于这几种译法都有一点需要补充:虽然拉康已经使用了das Ding(拉康所使用的对应的法语概念为 la chose)这个概念,齐泽克很可能是直接从拉康那里拿来这个概念,但齐泽克对于这一个概念的使用却更多地包含着先验唯心论哲学的影响[伊凡斯(Dylan Evans)指出其实在拉康那里,das Ding就与康德的“物自体(thing in itself)”有着明显的联系[3]]。在齐泽克的写作中,thing这个概念和thing in itself(在德国先验唯心论哲学中,thing in itself这个概念就是物自体)是相互混用,可以彼此替换的,能够明显地看到物自体这个概念的影子(这在本文后面的讨论中也会有所体现)。

那么原质这个概念指的到底是什么呢?我们先看拉康自己的说法。拉康关于“原质”的讨论是其1959—1960年研讨班的一个中心议题,其中牵扯到的问题也非常多,我们在此主要探讨与本文关系较大的几点。拉康区分了德语之中有“物(thing)”之意的两个词das Ding 和 die Sache:die Sache是一个事物在象征秩序之中的再现,而das Ding则是在实在界中的“物”,它“超脱一切所指”[4](the beyond of the signified),它完全在语言之外,在无意识之外,“原质的特点正在于我们不可能想象它”。[5]其实马克思也使用过这两个概念,马克思的讨论对于理解拉康的解释在某种意义上有着一定的帮助。马克思同样区分了这两个概念,即“事物”(Sache)和“物”(Ding):前者指的是“一定的、社会的、属于一定社会形态的生产关系”的物,后者则指脱离社会关系的自然物。[6]总的来说,原质正是那没有能指之物,同时因为所指依赖于能指的运作效果,那么原质又“超脱一切所指”。原质“超脱一切所指”则意味着原质必然处在实在界之中。在此,鲁塞尔(Duane Russelle)提出了之前已经说过的那个重要的概念区分,“避免原质与实在界的混淆是非常重要的,因为实在界所指的是那个我们在其中发现作为原质的实在界客体的地方。”[7]

回到齐泽克,实在的实在界就是那个我们在其中发现原质的地方,“原质是那个出现在实在界位置上的客体,它的根本的特征是它在象征化之外。”[8]

谈到这里我们就可以进一步地区分“实在的实在界”的客体和“想象的实在界 ”的客体,即区分原质和客体a。这两个概念(其实还包括主人能指这一概念)在齐泽克研究中经常发生混淆,但在齐泽克和拉康那里它们绝对不是一回事。虽然齐泽克对于实在界的这一重构还有更深刻的用意,但这一重构给我们带来的一个显而易见的好处就是使我们可以很好地区分了原质、客体a和主人能指三个概念。

从根本上说,原质其实是在象征秩序之前的原初的客体,而客体a却是作为象征化的结果而出现的。象征秩序对于实在界的切割其实只是从象征秩序的位置上进行的,换句话说,实在界其实是根本无法被切割的,象征化其实只是就象征界本身而言的,只是就欲望和律法而言的,所谓符号谋杀了事物,其实也只是就象征化本身来讲才有意义,原质本身总是存在在那里。那么匮乏(lack)其实也是就象征秩序本身而言的,象征秩序本身的不完善性产生了象征秩序中的匮乏,客体a的位置在象征界的匮乏之中,然而就实在的实在界来说其实没有任何匮乏可言。其实我们在齐泽克的这一构造中可以明显地看出德国先验唯心论哲学的影子,原质非常类似于“物自体”这一概念。总的来说,原质是那绝对无法可想的实在界的客体,而客体a则是在象征化之后的剩余。

那么如何理解主人能指和客体a呢?在齐泽克看来,从象征界的角度来看,实在界其实是象征界中的某种虚空(void),主人能指掩盖了象征界中的这一虚空,而客体a则象征界的背后,在幻想( fantasy)中填补了这一虚空。

我们也可以通过另一个角度看这个问题,即拉康对所谓“没有元语言”(there is no metalanguage)这一说法的讨论。齐泽克在《意识形态的崇高客体》一书中通过这一论断来定位实在界。

在所谓的后结构主义者那里,“没有元语言”可谓老生常谈,简单说来,它指的就是说话者无法将自己从他的说话位置中分离出来,被说出的内容总是由说话人自己的话语位置所框定。“元语言”假设了在被说出的内容之外存在某些位置,通过这些位置可以说出某种中立的、纯粹客观的知识。

对于齐泽克(拉康)来说,“没有元语言”这一说法的意义要激进得多,不可能占据元语言的位置的原因在于元语言是实在界。“元语言不仅仅是一个想象界的实存物。它是严格的拉康意义上的实在界,即不可能占据它的位置。不过拉康又补充说,简单地避开它更不可能。我们得不到它,但我们也避不开它。这就是为什么避开实在界的唯一方法就是产生一种纯粹的元语言表达,这种表达通过其公然的荒谬性,物质化了元语言自身的不可能性。也就是说,一种自相矛盾的元素,在其同一性中,体现了绝对的他性,这种不可填补的鸿沟使得占据元语言的位置成为不可能。”[9]也就是说,因为不可能占据元语言的位置,有两种潜在的元素可能取代了它的位置——客体a和主人能指。

下面让我们结合电影来具体探讨三种实在界的客体,我们先从主人能指开始。

拉康从索绪尔(Ferdinand de Saussure)那里借来了“能指”这个概念。在索绪尔那里,所指相对于能指具有优先性。拉康颠倒了这一关系,赋予了能指以优先性,意义只能取决于能指与其他能指的差异。能指的相互指涉形成了能指链,然而能指链是滑移的,必须通过一个主人能指(也即缝合点)的引入才能固定能指的意义,“通过某个缝合它们的‘纽结点’(nodal point)[拉康所谓的缝合点(point de caption)]的干预,阻止了它们的滑动,固定了它们的意义。”虽然主人能指其实也只是“漂浮的能指”中的一员,它与其他能指并无区别,但它却控制着整个指涉链,它为其他能指提供了一个终极的指涉点。主人能指自身并没有什么特殊的重要之处,也绝非代表着意义的圆满,但它却能够通过指向自身的空洞姿态来阻止能指链那无休止的滑移过程。还有一点非常重要,那就是主人能指只是偶然地占据了这样一个位置,它自身绝没有什么必然性可言。

放到电影中来看,其实主人能指在早期的精神分析的银幕理论(screen theory)中就经常被提及,不过在银幕理论中用得更多的是“缝合”(suture)这个说法。主人能指没有给一系列普通能指增加新的内容,相反,它给予了一系列普通能指一种新的关系。主人能指的运作类似一种视角的引入,通过这一个视角,“漂浮的能指” 获得了它的意义。

齐泽克认为电影《卡萨布兰卡》的结尾完美地显示了主人能指在叙事之中的运作。关于此片有一段虚假的传闻:纵使影片已经开拍,《卡萨布兰卡》的导演和编剧对于影片的结局安排还是拿捏不定,可能的结局有伊尔莎随丈夫离去、她和里克在一起、两个男人死掉一个等。虽然这个传闻是虚假的,是在事后建构起来的关于该片的众多神话元素之一。但是齐泽克敏锐地察觉到:即便换一个结局,观众还是会把它体验为前面事件“自然”发展的结果。怎么会这样?要知道,前面的故事没有发生任何变化,齐泽克讲道:

当然,唯一的答案是,线性的“有机”事件流的体验是一种错觉(尽管它是必需的),它掩盖了事实的真相,也正是结局回溯性地赋予了前面的事件一种有机整体一般的一致性。被掩盖的是叙事链中的根本的偶然性,事实是,在每一个点上,事情都可能已经变成另外一回事。但是,如果这种错觉是叙述之线性造成的,那么如何才能使事件链的根本偶然性变得可见呢?答案是矛盾的:以相反的方式,通过将事件倒退,从结束到开始。[10]

也就是说,其实是电影的结尾结构了结尾之前的一系列事件。结尾,作为主人能指,回溯性地赋予了整个电影一致性。

在对齐泽克的讨论中,福斯海德(Matthew Flisfeder)对齐泽克关于《卡萨布兰卡》的讨论进行了很有意思的“发挥”[11]:《卡萨布兰卡》的杰出之处正在于结尾加在先前情节上的重量。直到影片结尾的那一刻,一切都表明里克会采取其他行动:他可能会把拉斯洛交给法国军官路易,这样他就可以独自拥有伊尔莎;也许他会让拉斯洛坐上飞机离开,但是要求伊尔莎留下来。但这部电影的结尾与普通的好莱坞情侣套路相悖。在传统的好莱坞套路中,观众中所期待的是男女主人公的最后结合,而《卡萨布兰卡》情况正好相反:里克和伊尔莎没有走到一起,但是以更加冒险的方式保存了他们的爱情。通过自我的牺牲,通过在面对欲望的实在界时豁出去了,里克保存了对于他们之间爱情关系的幻想——“我们将永远拥有巴黎”。这就是这部电影真正“浪漫”的原因:“它是一种在保留了幻想的同时,又否定了浪漫在象征性的‘现实’坐标之下的存在的浪漫。”[12]

让我们再来看齐泽克给出的另一个例子[13]:在电影《群鸟》的后半段中,群鸟对博迪加海湾发起攻击,加油站遭到袭击,酿成了一场可怕的火灾。在博迪加海湾陷入火海之后,电影出现了一个鸟瞰的镜头,从空中俯视下面的人间地狱,突然,一只鸟从摄影机的后面进入画面,紧接着是两只,随后就是整个鸟群。于是看似客观的上帝视角就被主观化了,它们被重新标记为同样为大火所困的鸟群的视角。

在一部电影中主人能指绝不只是在剧情的层次上运作,我们也可以说蒙太奇、客观镜头、对话等因素其实就是一部“正常”的有声电影的主人能指,正是它们让我们回溯性地认为一部正常的电影应该如此。

那么客体a又到底是何物?它又藏在电影中的何处?

我们来看齐泽克对三部电影的讨论,其中主人能指的运作被禁止了,从而使得客体a直接呈现在电影中。在这三部电影中,“拉康式的实在界的含糊性,在于它并不仅仅是一个以创伤性的‘返回’和‘回答’的形式突然出现在象征秩序中的未象征化的内核。同时,实在界也包含在象征形式中:实在界经由这种形式直接呈现。”[14]这三部电影分别是蒙哥马利(Robert Montgomery)的《湖中女》(Lady in the Lake ,1947)、希区柯克的《夺命锁》(Rope ,1948)和罗斯(Russell Rouse)的《小偷》(The Thief ,1952)。《湖中女》建立在对“客观”镜头的禁止这个基础之上,除了导言和结尾,整个故事都是通过主观镜头讲述的,也就是说,我们实际上只看到主角所看到的事物(我们只能在主角看镜子的时候看到他的脸)。《夺命锁》是建立在对蒙太奇的禁止之上,通过技术处理(比如通过一个人直接从摄影机前走过,使整个场地变黑的办法掩盖剪辑),整个电影给人的印象就是这是一部由一次长镜头拍成的电影。罗斯的《小偷》是三部影片中最鲜为人知的一部,它讲述了一个共产主义间谍在道德压力下最终崩溃,向联邦调查局投降的故事,它是建立在对声音的禁止之上的。但这不是一部无声电影,我们一直都能听到通常的背景声音、人群、汽车发出的噪音等,但是我们从来没有听到任何的对话(电影避免所有必须诉诸对话的场景)。当然,这种沉默的目的是让我们感受到主人公绝望的孤独和他与共产主义社会的隔绝。

这三部影片都是过于刻意的形式实验,它们都包含了一个只能有效地使用一次“诡计”,但无可否认的是它们都给人一种挫败感,仿佛我们置身于精神病的世界。失败印象从何而来:

我们所关注的禁令的性质过于武断和反复无常,就好像作者为了纯粹的形式的实验决定放弃“正常”有声电影的关键组成部分(蒙太奇、客观镜头和声音)。这些电影所依据的禁令是禁止一些本来不可能被禁止的东西:它不是禁止一些本来就不可能获得的东西(根据拉康的说法,定义了“象征阉割”“乱伦禁令”的悖论,之所以是悖论,就在于对被禁止的快感本身就无法获得之物)。这就是电影引发的难以忍受的乱伦般的窒息的原因。构成符号秩序的基本禁令(“禁止乱伦”,通过“割断绳索”来获得我们朝向“现实”的象征距离)的是匮乏,而取代它的任意性的禁令只是体现和见证了这种匮乏,这种匮乏自身的匮乏。[15]

对于主人能指进行禁止的结果就是意指链的崩溃。主人能指掩盖了象征界中的虚空,对主人能指的禁止使我们窥探到了客体a。

让我们来看看齐泽克对于客体a的讨论:

客体以其庞大而迷人的在场所遮蔽和隐藏的不是另一种实证性,而是它自己的位置,那虚空,那由它的在场所填充的匮乏——大他者中的匮乏。拉康所谓的“穿越幻想”即在于体验幻想-客体的这种倒置。主体必须获得这种体验:永远处于匮乏状态的欲望的客体-成因(object-cause of desire)自身只是某个匮乏的客体化和化身而已;它的迷人的出场只是掩饰了它所占据的位置的空无而已。这样的空无正是大他者中的匮乏——大他者中的匮乏使得大他者(象征秩序)被穿破,失去一致性。[16]

齐泽克对于客体a给出了他所谓的最为纯粹的例证——麦格芬(MacGuffin)。麦格芬是希区柯克的一个情节装置,希区柯克自己讲道:“人们在希望找出麦格芬的秘密这件事上绝对错了,因为这种做法根本文不对题。”[17]我们先来看一下所谓的麦格芬: (https://www.xing528.com)

“行李架上的那个包裹是什么?”“哦,那是麦格芬。”“麦格芬是什么?”“嗯,这是一种在苏格兰高地捕捉狮子的装置。”“但是在苏格兰高地没有狮子啊!”“哦,所以那不是麦格芬。”还有另一个更加贴题的版本,其他的部分都一样,只是最后回答不同——“嗯,现在你知道它有多有效了吧!”[18]

所谓的“麦格芬自身‘什么也不是’,它只是一个空位,一个用以启动剧情的纯粹借口”[19]。然而这一个“纯然的虚空却充当着欲望的客体-成因”[20]。

崇高客体本是平凡的、日常的客体,但它相当偶然地占据了拉康所谓的原质的位置,占据了欲望的不可能——实在界客体的位置。崇高客体只是“被提升到了原质层面的客体”,是它的结构位置——占据了快感的神圣的/被禁止的位置这件事——而非它的固有品质赋予了它崇高性。[21]

我们可以通过布努埃尔(Bunuel)的一系列电影来加以说明,在《黄金时代》(The Golden Age)中,一对夫妇想要享受鱼水之欢,但是他们一次又一次被各种愚蠢的意外打破;在《资产阶级的审慎魅力》(The Discreet Charm of the Bou rgeoisie )中,情侣们想一起吃饭,但出乎意料的复杂情况总是妨碍他们实现简单的愿望……“一个平凡的日常行为一旦占据了原质的不可能的位置就变得不可能实现,并开始成为欲望的崇高客体的化身。”[22]普通客体变成了永远处于匮乏状态的欲望的客体成因自身。不过,“这种原因本身并不存在,它存在于一系列效应中,但又总是以一种扭曲、错位的方式存在。” [23]

让我们来看齐泽克对 《后窗》的解读,该片讲述了摄影记者杰弗瑞为了消磨时间,于是监视自己的邻居并且偷窥他们每天的生活,并由此识破一起杀妻分尸案的故事。早期的电影理论家从凝视(gaze)的角度对这部影片进行了各种探讨,比如穆尔维就认为这种凝视是一种典型的男性自恋窥视癖。在齐泽克这里,事情变得复杂得多,《后窗》“完美地展示了驱动解释运动的迷人客体最终就是凝视自身”[24]。当杰弗瑞凝视着院子对面的神秘公寓里的杀人犯时,杰弗瑞失去了中立的远距离观察者的身份,他陷入了这件事,即他成为他所观察的事情的一部分。杰弗瑞完全被凶手迷住,他被迫面对他自己的欲望的问题:他真正想要从这件事中得到什么?齐泽克的回答是:对面的杀人犯展现了杰弗瑞自己的欲望。杰弗瑞通过窗户所看到的绝不是什么客观的现实,他通过窗户所看到的其实是将会发生在他和女友莉莎身上的事情的幻想投射:他们可能成为幸福的新婚夫妇;他可能遗弃她,那样她就会成为性格古怪的艺术家,或者过上悲痛欲绝的隐居生活;他们可能像普通夫妇一样共度时光,还会有一条狗,绝望地屈从生活的无奈;或者最终他会像对面的杀人犯一样杀了莉莎。“简而言之,主人公在窗外所感知到的东西的意义取决于他在窗子这边的实际际遇。他只需‘透过窗户去看’,就能看到他自己的现实僵局的许多想象性的解决方法。”[25]

最后我们再来讨论一下原质。前文中已经提到了客体a和原质在齐泽克这里是两个完全不同的概念,在齐泽克看来:

也许,区分它们的最好方法是参考本体论(ontological)层面与本体(ontic)层面之间的哲学区分。原质的状态是纯粹本体的,它代表着一个不可还原的本体的剩余,它逃避了存在本身(lichtung),即实存物在其中出现的本体论的空隙:就它还没有成为一个“内在于世的”(inner-worldly)实存物而出现于超验的本体论视域之内而言,原质是一个本体的X。相反,客体a 的状态是纯粹本体论的——就是说,作为幻想-客体(fantasy-object)的客体a是一个空的形式,它是规定着实际的实存物的状况的框架(根据拉康的表述,幻想是我们的“现实感”的终极支撑,这就是我们对此的解读)。[26]

要理解齐泽克的这一区分,比较好的方式自然还是参考康德关于认识论的理论和海德格尔关于存在的相关理论。

让我们来看齐泽克对于《索拉里斯》一片的解读。由于一个围绕索拉里斯行星的轨道站上发生了一些奇异事件,一个航天局的心理学家被派往轨道站进行调查。这时轨道站上仅剩的三名宇航员中的一个自杀了,另两个也举止怪异。在心理学家到达后不久,他发现自己死去的妻子躺在床上。事实上,因为心理学家抛弃了她,她几年前就自杀了,心理学家发现她没有人体的化学成分。妻子意识到自己只存在于他者的梦中,选择吃下阻止自己再次生成的某种化学物质,进行第二次自杀……最终心理学家意识到,她正是他最深处的创伤性幻想的物质化。

索拉里斯行星表面有一种类似“大脑”的物质,它能够进入人的大脑,将记忆深处最不为人知的部分以具象的形式呈现在人眼前。在这片大海面前,任何人都毫无秘密可言,心灵深处的痛苦被袒露无遗。齐泽克说道:

我想着重谈谈这个原质的具体版本:作为大写的空间的原质(神圣的/被禁止的大写的区域),在这个空间中,象征界和实在界之间的鸿沟被封闭,说得直截了当一些,我们的愿望被直接实现(或者用康德的先验唯心主义的确切术语来说,在这个大写的区域里我们的直观变得直接具有生产性——根据康德的说法,事物的状态只是无限的神圣理性的特征)。

在我们甚至提出问题之前,它就提供——或者更确切地说,强加给我们——答案,把支撑我们的欲望的最深处的幻想直接地物质化。[28]

[1]ŽIŽEK S. For They Know Not What They Do:Enjoyment as a Political Factor, 2nd ed[M]. London and New York:Verso,2002. See also ŽIŽEK S. On Belief [M]. London and New York:Routledge,2001:81-82.

[2]ŽIŽEK S. For They Know Not What They Do:Enjoyment as a Political Factor, 2nd ed[M]. London and New York:Verso,2002.

[3]EVANS D. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis[M]. London and New York:Routledge,1996:207.

[4]LACAN J. The Ethics of Psychoanalysis 1959—1960,Book VII[M]. Dennis Porter,trans. Dennis Porter,notes. London:Routledge,1992:54.

[5]同上,第125 页。

[6]《 马克思恩格斯全集》(第46卷·上),第103页,引自中文马克思主义文库: http://marxists.anu.edu.au/chinese/PDFarx-Engel/Ms/me46a.pdf.

[7]BUTLER R.The Žižek Dictionary [M]. Durham :Acumen,2014:216.

[8]同上,第215 页。

[9]ŽIŽEK S. The Sublime Object of Ideology,2nd ed[M]. London and New York:Verso,2008:175.

[10]ŽIŽEK S. Looking Awry:An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture[M]. Cambridge,Massachusetts and London:MIT Press,1991:69.

[11]FLISFEDER M. The Symbolic,the Sublime,and Slavoj Žižek’s Theory of Film[M]. New York:Palgrave Macmillan,2012:44.

[12]FLISFEDER M. The Symbolic,the Sublime,and Slavoj Žižek’s Theory of Film[M]. New York:Palgrave Macmillan,2012:45.

[13]ŽIŽEK S. For They Know Not What They Do:Enjoyment as a Political Factor,2nd ed[M]. London and New York:Verso,1991:77.

[14]ŽIŽEK S. Looking Awry:An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture[M]. Cambridge,Massachusetts and London:MIT Press,1991:39.

[15]ŽIŽEK S. Looking Awry:An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture[M]. Cambridge,Massachusetts and London:MIT Press,1991:43.

[16]ŽIŽEK S. The Sublime Object of Ideology,2nd ed[M]. London and New York:Verso,2008:222.

[17]TRUFFAUT F. Hitchcock[M]. New York:Simon&Schuster,1985:138.

[18]ŽIŽEK S. The Sublime Object of Ideology,2nd ed[M]. London and New York:Verso,2008:183.

[19]ŽIŽEK S. The Sublime Object of Ideology,2nd ed[M]. London and New York:Verso,2008:206.

[20]同上,第184 页。

[21]同上,第221 页。

[22]同上,第252 页。

[23]同上,第184 页。

[24]ŽIŽEK S. Looking Awry:An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture[M]. Cambridge,Massachusetts and London:MIT Press,1991:91.

[25]ŽIŽEK S. Looking Awry:An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture[M]. Cambridge,Massachusetts and London:MIT Press,1991:92.

[26]ŽIŽEK S. The Metastases of Enjoyment:Six Essays on Woman and Causality [M]. London and New York:Verso,1994:181.

[27]ŽIŽEK S.The Thing from Inner Space On Tarkovsky[EB/OL]. https://movie. douban.com/review/5828082/.

[28]同上。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。