陈亦水(北京师范大学)

“网络剧”(online drama),是21世纪之后新兴的一种流行文化形式。随着互联网媒介和互联网文化在全球范围的迅速覆盖,网络剧不仅成为全球流行文化传播的重要载体,同时也是传统电视剧行业所面临的向网络转型的严峻形势。

早在2002年,美国电子信息科技与电视电影媒介研究学者杰瑞米·巴特勒(Jeremy Butler)就敏锐地察觉到,尽管当时流行的RealPlayer播放器、苹果mp4播放器和微软公司开发的一系列互联网视听软件迅速流行全球,实际上运用互联网在线观看电影、电视、收听广播等行为仍然很不方便,但这已初步具备了网络剧的媒介文化特征。[1]如今,网络剧艺术已逐渐“征服”全球观众,并发展出符合自身艺术特性和文化表达的一套制播系统和视听语言。澳大利亚昆汀大学文化技术研究中心(CCAT)教授约翰·亨特利(John Hartley)认为,借助网络形式制作并播出的连续剧的方式,是当代网络媒介传播中的“坎普文化”,这些形式都该称为“网络剧”,即“以网络社群文化为基础,借助互联网播放平台,供观众即兴点播、参与互动的大众娱乐形式”,体现了互联网时代的融媒体特征,从而带来了“文化气候的变化”。[2]

那么,网络剧艺术怎样的媒介特性带来了“文化气候的变化”的影响?纵览历史上的流行文化与媒介传播历程,按照“电影院—银幕—电视机—荧幕—互联网平台—电子设备显示屏”线索来看,网络剧的互联网传播方式在什么程度上能够取代电影放映的电影院和电视剧播放所依赖的家庭空间?而中国的网络剧艺术中的美学政治及其文化表达,与世界其他国家和地区的网络剧创作又有着怎样的区别?这些涉及网络剧艺术的媒介特征和文化问题,都值得当代媒介文化研究学者关注。

如今,互联网时代的即时性、互动性、广泛性和社会化特征,已成为时代共识,这也是网络剧艺术诞生最重要的技术语境。网络剧艺术和互联网,虽然都是一种媒介,但在不同的维度上承担着不同的意义。从媒介特性上来看,网络剧是一种艺术媒介,互联网则是一种技术媒介。

随着网络剧艺术的到来,观众的审美方式发生了很大的变化。观众欣赏影视艺术作品的习惯,从单向、封闭的电影院大银幕,到以家庭空间的电视机为观看媒介的小荧屏,观看行为习惯的转变使得电影艺术和电视剧艺术在视听语言和文化内容上有着本质区别。

(一)特定性与确定性

照相术的发明和电影艺术的诞生,依赖于西方现代性的萌芽时期这一重要的科技和人文思潮语境。由此,照相术的发明不仅仅是一种新型的艺术科技问世,更重要的是,它开启了一个“机械复制时代”,人类的审美方式、观看逻辑等也发生了本质的变化。

面对这一艺术传播媒介的巨变,最先且系统性地阐释这一美学形态和人们观看之道变化的是德国犹太裔文艺批评家、哲学家瓦尔特·本雅明 (Walter Benjamin)。他曾按照艺术的媒介传播方式,将人类历史艺术发展分为三个阶段:[3]

一是以传统的乡村社会中口耳相传讲故事的方式阶段;

二是发达资本主义大工业城市兴起之后的现代艺术阶段;

三是20世纪科学技术高度发展之后,机械复制手段成为主要传播媒介的新阶段,亦即“灵韵消失”的年代。

随着机械化生产的大量复制而消失了,时空结构以短暂性、重复性为主,过去的宗教膜拜在此转变为展示观看的使用价值。

从媒介本体的角度而言,“电影”(film)本身就是其所承载的媒介,即“胶片”(film),这同时也规定了观众欣赏“胶片艺术”的方式及其观看空间:电影银幕和电影院。从媒介传播的空间角度来看,如果说电影胶片所映射的银幕是在传播电影艺术的内容,那么电影院则是观众接受和体验艺术内容的感知空间,二者在观看方式上都存在着一个共性,即审美空间的封闭性。

审美空间的封闭性从根本上决定了观众欣赏电影艺术的观看特性,即观众目光之于电影院银幕投射影像的“凝视”(gaze)。观众的凝视问题,最早被英国艺术史学家约翰·伯格所关注,应用在摄影、电影、广告等艺术方面,后来随着精神分析学说与女性注意运动的结合,在英国电影理论家、女性主义学者劳拉·穆尔维的《视觉快感与叙事电影》一文中得到进一步阐释。穆尔维运用弗洛伊德的观点,论证了观众在观看电影过程中的观看是一种窥淫癖式的凝视状态,这同时是一种摄影机视角、观众视角与男性视角三位一体的异性恋男性目光,这种特殊的观看关系体现了以男性为主导的性别文化逻辑。[4]

以电影院为物理空间基础的封闭的审美空间,本质上决定了“凝视”的观看状态,也决定了摄影机运动(推、拉、摇、移、跟)、镜头(远、全、中、近、特)、制作工种(编、导、摄、录、美)等一系列艺术创作方面的特点,而这些特点都使得电影艺术得以独立于文学、音乐、舞蹈等艺术门类,而成为“第七艺术”。作为人类视听艺术的现代起源,电影艺术的审美空间和观看方式充满了确定性,同时奠定了后来者电视机艺术、网络剧艺术最基本的视听语言基础。

(二)即时性与亲密性

20世纪50年代以来,随着电视机走进西方社会的千家万户,围在家庭空间里收看电视节目、电视剧、电视新闻,逐渐成为一种新的观看模式而在中产阶级家庭中普及。[5]“作为一个物体,因为具有审美与功能特性,它被购买并且融入家庭文化中……也是家庭欣赏趣味的一个象征。[6]”因此,“家庭”和“家庭文化”,成为电视机播放的电视剧、电视节目和电视新闻非常重要的观看环境和语境,观众因而养成了一种不同于电影艺术的、基于家庭空间的观看习惯。

因此,电视剧艺术成为一种比电影艺术更加大众化、流行化、市场化、全球化的产物,因此更加天然地以观众审美倾向及其主流文化意识形态为取向进行创作和传播。[7]某种程度上,电视剧艺术也更加反映了当前世界的政治经济格局,以及创作者自身的文化身份定位。

1973年,英国文化研究奠基人、电视媒介文化研究学者斯图加特·霍尔发表了《电视话语的编码/解码》一文,将文本视为一种活动的、未完成的动态现象,需要读者进行阅读活动才能完成,因而媒介信息的传播过程是一个复杂的编码与解码过程。一个未加工的历史事件进入电视传播系统之后,首先必须在电视话语的视听形式范围内符号化,进行解码和一定程度上的转译工作,最后传达给受众。[8]尽管霍尔的研究对象主要是电视新闻,但是指明了以电视机为播放媒介的符号学文化读解策略,即电视机上的所有符码都包含主导—霸权符码(dominant-hegemonic position)、协商符码(negotiated code or position)、对抗符码(oppositional code)。

随后,霍尔的学生兼同事戴维·莫利在经过大量的传播调查后指出,大众文化的意义产生,依赖于电视讯息符号学和观众的文化背景社会学的内部结构,其中涉及两个关键性因素:一是文本使用的符码;二是受众的文化背景。前者是生产者所使用的符码,影响着受众的认知与理解;后者是受众所独具的特性,年龄、性别、地域、教育背景、文化观念等,都决定了受众对于电视文本的不同读解(解码)。面对电视文化,以霍尔和莫利为代表的英国文化研究的伯明翰学派更关注于电视背后所涉及的文化观念形成及社会层面上的理论批判。

如果说20世纪的英国文化研究学者在传播学的意义上聚焦于电视文化的受众特征,那么当代电视文化学者则更关注电视本身的媒介特性。

英国电视媒介研究学者杰森·雅可布(Jason Jacobs)在媒介本质层面上研究电视机荧幕的媒介特性。他认为电视机是戏剧、新闻广播与电影的综合体,电视机荧屏媒介的独特性在于它具有即时性(immediacy)和荧幕亲密性(intimacy),体现在两点:第一,即时性决定了电视机媒介的特征,作为一种立即传输物料的手段,观看与事件的即时性指涉了可靠的现实层面;第二,电视机是一种具有亲密性的媒介,它将影像传递到家庭环境中(例如广播),并且通过电视摄像机的特写镜头表现视觉上的封闭性(closeness),运用对于个人的大量特写镜头(正反打),在家庭空间里与观众建立起某种“共在的亲密性”(co-present intimacy)。这种直接作用于从视觉到家庭环境中的观看者的亲密性传递方式,有时有利于建立一种新型社会/社群关系。

作为一种大众消费文化,电视剧艺术的收看即时性和荧幕亲密性,造就了电视剧艺术的叙事形态(剧集、类型、时长、节奏等)与独特的视听语言风格(正反打、中近景居多,剪辑节奏较慢等)。但是,当叙事影像的传播媒介从电视机变成互联网时,媒介变化带来了影像艺术表现方式的改变,并且这种改变方式在极大程度上受到不同国家和地区的观影人群与产业之作效果的影响。

(三)碎片化的不确定性

那么,网络剧尤其是中国网络剧的视听语言风格,和电影、电视艺术相比,是否存在本质区别呢?理论上,电影、电视和网络剧同属于活动影像艺术,都是一系列图像符号的索引组合,是一个没有最小单位的、复杂的符号系统。[9]因而每一帧电影图像都是“图符的”(iconic),通常而言,一帧电影图像、一个独立的叙事组合段落,其所指意义都远大于表面意义,摄影机的运动、照明、剪辑、音响音效等都旨在最大可能地提供一个索引排列的能指(indexical signifiers),使得吸引观众注意力从银幕上的一个事物转向另一个事物。[10]换言之,电影、电视和网络剧艺术所共享的是同一种视听语言艺术本体。

从观看行为习惯的消费模式上来看,网络剧艺术有着非常明显的碎片化的不确定性特征。目前网络剧被认为是一种“时长短、情节脚本化、颇具实验色彩、主要供于网络传播”的剧集。[11]相比于以电视机荧屏媒介,前者更具有再媒介化的特征,一方面旨在适应现代人碎片化阅读方式,另一方面依附于新媒体传播方式探索某种新的文化主题。

观众在欣赏和观看艺术作品时,空间起着十分重要的作用。美国人文地理学者爱德华·索亚认为,人类感知空间的方式存在着三个问题:

第一空间,即“真实的地方”,是人类所真正身处的物理空间;

第二空间,即“想象的地方”,是一种非现实的、全然的概念空间;

第三空间,即“异质空间”,是索亚独创的概念,即以真实空间为基础,是一种真实与想象之外的地方,这是一种呈现空间的策略,一种“他者化”的空间,尤其是在绝大多数充满异国情调的空间呈现方式上,包含了性别、种族、殖民主义与帝国主义的空间色彩。[12]

从电影到网络剧的发展过程来看,观众欣赏视听艺术的空间,是索亚意义上的“第一空间”,即物质空间;观众在欣赏视听艺术的过程中,观众与电影院的封闭大空间/电视机所处的家庭空间/互联网的随机空间之间,产生了互动关系。视听艺术所呈现出来的景观,既映射了观众脑中的“精神空间”,又在不同层面上表现了创作者与观众观念上对于差异性文化认同与景观塑造上的“异质空间”。

在此意义上,电影、电视和网络剧艺术的媒介与空间属性总结如下表所示:

表2-6-1 电影、电视和网络剧艺术的媒介与空间属性

从上表可以看出,在播放媒介方面,网络剧以移动终端为基础,离开了固定的、特定的播放机器(放映机、电视机),因而具有灵活性;在传播媒介方面,电视艺术依赖于卫星传输的虚拟数字信号而离开了胶片物质媒介,网络剧的播放则在一定程度上离开了信号传输器——作为播放媒介的移动终端本身就是一个小巧方便的可携带信号传输器,因此使用上更加灵活;在观看媒介方面,小屏幕的观看方式在一定程度上决定了网络剧独特的视听语言风格。

在观看空间和观看方式层面上,网络剧艺术非常重要的媒介革新在于,离开了电影院和家庭空间的固定场所,观众可以随时随地观看电视剧。电视艺术的即时性媒介特征,在网络剧艺术观看这里就演变成一种碎片化的消费行为,随时暂停和启动的观看互动模式使得观众的观看过程被人为地切割成无数块;荧幕亲密性的电视媒介特征因此演变成观众与传播平台的人机互动性,人与电视媒介展开了彼此的媒介交融(而不再需要电视机遥控器为代理媒介)。由此,这种媒介特性在很大程度上决定了网络剧创作的艺术特征与文化书写方式,进而与电影和电视艺术有着较大区别。

2000年,人类生活进入了网络时代。如今,网络作为一种新型科技,已成为人们日常生活中必不可少的交流媒介和学术界的研究对象。从艺术表现形式上来看,艺术媒介是一种连接信息与娱乐的渠道。[13]借由网络的“信息—娱乐”中介性特征,泛娱乐产业、IP、“互联网+”等概念如今已成为中国数字经济发展的重要内容。

(一)西方经验

美国、英国是依靠网络传播制作电视剧的重头国家。尤其是美国,几乎每年出品的网络剧都引领着全球流行文化的风向,培养了大量粉丝。

在美国,网络剧最早出现于20世纪90年代后期,随着互联网时代的到来而进入了蓬勃发展阶段。2012年,Netflix开始了自制剧业务,《纸牌屋》是其首部自制剧。此剧为该网站营业收入创收18%,获得了次年第65届艾美奖黄金时段最佳剧集的提名,标志着美国网络剧获得主流文化体制的认可。2013年,美国网络首播剧集的兴起,除了Netflix之外,Amazon、Hulu、Yahoo、Crackle等互联网在线播放平台开始大量推出自制剧。2015年,美国广播电视网和有线电视网的增长率仅为3%,而视频网站的网络剧营收则同比增长了29%。[14]根据美国电视剧权威统计公司Parrot Analytics的数据显示,2018年第一季度收视率前十名的电视剧全部是网络剧,且前七部均为视频网站Netflix的自制剧,可见其网络剧所蕴含的巨大产业消费力。

在艺术表达上,美国网络剧更接近电影,一定程度上将电视媒介独具的“亲密荧屏”(intimate screen)改写成“电子剧场”(electronic theatre)。[15]例如,在脍炙人口的HBO(Home Box Office,家庭影院电视网)自制剧《迷失》的开头,摄制组甚至启用了一架真实的飞机来呈现空难之后的机舱景观,并且通过紧张的蒙太奇剪辑方式给人以充满震撼的视听效果。正如HBO一以贯之的口号“这不是电视剧,这是HBO”,美国网络剧迎来了“这不是电视剧,这是网络剧”的崭新时代。此外,还有Netflix的科幻自制剧《西部世界》,以及著名视频网站Hulu自制的反乌托邦女性主义网络剧《使女的故事》,等等,都努力营造极具电影观感的心理效果,美国网络剧成为数字时代较为显著的媒介文化特征。

在欧洲地区,网络剧发展较突出的是英国。2015年,英国本土老牌电视台英国广播公司(BBC)麾下的BBC-3,如今转型为纯网络媒体而进入了网络化时代。当年BBC-3订制了首部网络剧《失落的十三年》,其制作之精良亦毫不逊色传统电视剧的艺术水准,此剧一经播出大获成功。英国网络剧在近年来较为集中地展现西方主流社会中的本土现实状况,如种族、移民、性别等社会热点,具有较高的现实性。

(二)亚洲模式

在亚洲地区,娱乐产业输出国的龙头当属韩国。与欧美国家网络剧不同的是,韩国网络剧呈现出“小清新”的风格,许多中国网络剧亦在一定程度上效仿韩国网络剧的这种艺术风格。2010年,韩国第一部网络剧《读唇情缘》问世,每集5—10分钟,一共12集,播出后广受好评。2012年,韩国Naver门户网站设立“Naver TV guest”频道,正式开启了韩国网络剧市场。[16]当前韩国网络剧大多以年轻人为主要受众,爱情喜剧和校园题材是当前较流行的网络剧。2013年,韩国网络剧开始进入国际市场,且中国市场是韩国网络剧的主要目标,并一度致力于与中国网络剧在制作、播出、宣发等阶段的合作模式。2015年,韩国网络电视剧迅猛发展,许多韩国著名娱乐公司与影视企业纷纷转向网络剧制作。在韩国,网络剧也被称作“掌中剧场”“手机电影”等,体现出轻快短小的形态特征,是韩国新兴的“小憩文化”(snack culture)。例如《女高中生》《甜蜜的爱情》《像空气般的男子》等,大多以爱情题材和喜剧风格为主,市场定位为年轻群体。

随着2000年后互联网在中国的普及、中国网络剧的崛起,虽然各电视台每年都在加大电视剧的购买投入、播出份额逐年提高,但是收视份额却在急速下降。从2005年开始,电视剧资源使用率开始逐年下降,各卫视开始将目光投注于制作自制剧以降低成本。电视剧的网络版权从2004年的几万元提升到2010年的几千万元,网络剧的产业价值日渐凸显,进而开启了中国网络剧的数字经济时代。

(三)中国特征

中国网络剧崛起于2014年,该年份亦被称作“网络剧元年”。中国网络剧的生产规模从每年寥寥几部,在这一年里突然飙升至全年205部,并且从内容和形式上来看,中国网络剧从小品化的特点,转向长篇巨制的制作方式。

首先,中国庞大的互联网用户群是中国网络剧“霸屏”现象的重要基础。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2018年上半年(2017年12月—2018年6月),我国网民规模达8.02亿,普及率为57.7%;手机网民规模达7.88亿,网民中使用手机上网人群的占比达98.3%。庞大的用户群体,促使包括网络剧在内的泛娱乐产业链的勃兴。

根据中国产业信息发布的《2018年中国网络剧行业发展现状及未来发展趋势分析》报告来看,2013年至2019年中国网络视频用户付费规模持续激增,如下图所示:

图2-6-1 2013—2019年中国网络视频用户付费规模

从上图可以看出,自2015年中国网络剧付费用户达到2900万人以来,逐年增长率超过20%,并呈现下滑趋势,说明中国网络剧用户已从2015年开始养成付费习惯,且预计2019年付费用户将突破1亿人,这将是中国数字经济飞速发展的一大标志。

其次,中国网络剧产量巨大,拥有较高的数字经济产业价值,并形成了自身的类型化创作模式。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,2017年中国网络剧的数量及其所创造的数字经济价值再创新高:2017年全网新上线网络剧206部,较去年稳中有升;新上线网络剧总播放量达833亿次,较去年实现大幅度增长,其中排前十名的网络剧播放量达353亿次,占总播放量的42%;共有25部网剧播放量超10亿次,其中11部播放量超过20亿次,而2016年播放量超过10亿次的仅有8部;付费剧占比达85%。

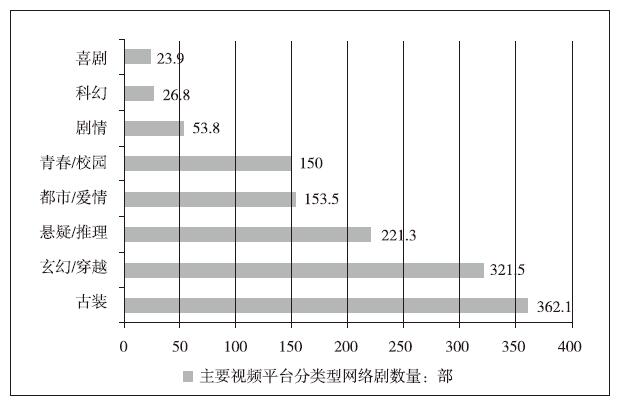

根据中国产业信息发布的《2018年中国网络剧行业发展现状及未来发展趋势分析》报告来看,中国网络剧类型化创作趋势较为明显,如下图所示:

图2-6-2 2017年中国主要视频平台分类型网络剧播放量(https://www.xing528.com)

其中,玄幻/穿越类数量和播放量贡献度较高,在所有类别中排名第二;古装类数量相对少,但是收获最高播放量;青春/校园类因贴合女性用户偏好而收获较多播放量;科幻类网络剧逐渐走进大众视野,网络剧类型垂直化和多样化的趋势将更全面地满足用户的内容需求。

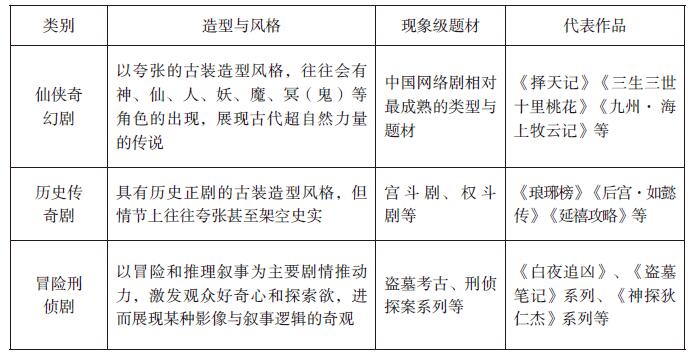

从主题与文化内容的角度来看,中国网络剧制作的类型化风格可以分为五大类别,如下表所示:

表2-6-2 中国网络剧的分类

其中,仙侠奇幻类型网络剧是中国当前最成熟的类型与题材,是最具互联网迷族文化风格的类型,在公共话语空间的参与度相对也较低。同时,每一种类型化网络剧创作,都拥有较为典型的造型与风格,这是中国网络剧创作独具特色的艺术特征与文化内容。

值得注意的是,网络剧和近年兴起的网络短视频有所不同。网络剧一方面具备了电影这一“第七艺术”的艺术本体性,另一方面又继承且发扬了影视剧产业创作方式,更重要的是借助21世纪新兴的互联网媒介进行传播,从而进入大众流行文化的公共话语建构之中,这使得网络剧在艺术、产业、消费、文化这些层面上都具有特殊性。

尽管中国网络剧产业在数字经济的新时代浪潮下取得了全国乃至全世界的瞩目成绩,但是从文化内容的艺术审美价值表达上来看,无论是艺术形态方面的视听语言风格,还是文化价值观塑造,都呈现出不尽如人意的效果。海量的中国网民是支撑中国网络剧产业的重要基础,是馈赠给中国网络剧艺术的一份历史厚礼,这是中国网络剧产业勃兴的关键核心。

网络剧的制作速度愈发加快,明星档期越来越满,拍摄制作的预算急速下降,造成了艺术审美上的极大缺憾。从本质而言,这是消费主义文化发展到极致的结果,制作者以明星吸引投资获取利益最大化为唯一资本逻辑,这导致了艺术性的缺失,在小荧幕上最终呈现出来的是一种去艺术性的消费主义文化视觉奇观。

(一)流量明星

网络剧的风靡,促成了“流量明星”这一特殊的明星制式,也形成了以IP为主的流行文化产业制作模式。英国学者理查德·戴尔曾在经典明星学研究著作中考察了好莱坞经济中明星最具活力的因素为:资本、投资、花费、市场。[17]在电影市场上,一部商业电影的资本价值首先在于演出的演员身份,因此明星往往就是那些“名字成为制作电影的资产,并且构成吸引观众的动力因素的演员” 。[18]而网络剧作为一个以互联网媒介为主要传播方式的艺术形态,“粉丝经济”成为其运行机制的重要参照,因此“流量明星”身上以市场为导向的资本价值,某种程度上取代了以表演性为基础的艺术价值,成为网络剧最为重要的审美价值。

例如,因在《太子妃升职记》中饰演主人公的张天爱,从一个名不见经传的小演员而一夜爆红;饰演该剧男主人公的盛一伦,自从网络剧大受欢迎后得到了《将军在上》的男主角;邢邵林也因《楚乔传》的走红而在网络剧《双世宠妃》中饰演男主角……在小荧幕上,明星的焦点化呈现方式,在艺术表现上强势地占据了主导地位,而影像与叙事的艺术性表达则往往退居其次。

又如,在网络剧《盗墓笔记》中,饰演主人公之一张起灵的中国90后偶像明星杨洋的正式出场,过程持续了将近一分半钟。整个叙事段落的剧情几乎完全静止,摄影机镜头先是以大全景的方式俯拍,一个加入了快进模式的长镜头从演员身边绕到最低端,大俯瞰转变成了大仰角,着重突出了该角色的偶像英雄气质。不难看出,在偶像明星长达将近一分半钟的亮相过程里,无论是摄影机机位还是镜头构图,都旨在塑造该角色的神秘感和偶像英雄气质,先前焦灼的枪战剧情在此中断了,显然这是一个以观众的心理时间为主导的叙事段落(而非剧情时间),“明星与电影叙事形成积极的、正向的联想关系,成为预设观众能够比较顺利地投射其欲望的对象。”[19]王乃华. 基于身体的政治经济学:当代语境中的中国电影明星[J]. 当代电影,

2008(5).创作者在此尽力塑造着杨洋的偶像明星的特殊气质,以极大地满足着观众的投射欲望和期待视野。

再如,在《芈月传奇之战国红颜》中,魏丑夫首次抢婚芈月时,故事发生的叙事段落剧情同样终止,创作者不断地使用正反打在男女主人公特写上来回切换,剧情在一幅全景镜头中终止叙事;《亲爱的翻译官》中黄轩饰演的程家阳伴随着专业信仰的旁白出现在法国高级翻译场所;《谈判官》中黄子韬饰演的谢晓飞在飞机头等舱里的首次亮相,等等,其电影的视听语言手法大多旨在塑造明星的偶像化身体。正如美国明星学研究学者保罗·麦克唐纳所言:“所谓的明星不只是一个表演者,而是魅力的化身、形象的代表。”[20]明星所饰演的角色身上实际承担着“人格化”“形象化”的主流意识形态和道德价值体系[21],这也决定了以青年观众为主要群体的网络剧里明星所饰演的主人公身份,在某种程度上满足着当前中国主流文化价值体系的性别、阶层等一系列文化身份表现。

(二)影像退场

上海戏剧学院教授厉震林认为,“由于集束明星的‘狂轰滥炸’,第一遍观看时,观众主要是惊呼明星的出场及角色身份的分辨,在一种明星不断更换的眼花缭乱之中,观众的眼球也确实比较辛苦;第二遍观看时,待要细细品味角色的内涵,却很难入戏,仍然漂浮在明星有关历史事件的勾连表白之中。”[22]由此,小荧幕上偶像明星的隆重登场,最终造成的是影像的退场。

正如前文所提到的那样,在明星的偶像化呈现的瞬间,绝大多数情况下,叙事暂时终止。一方面,影像艺术退位于明星的形象吸引,另一方面,影像美学的浮夸呈现,极大地吸引着观众的眼球,成为“三分钟热度”的艺术表达。

例如,网络剧《太子妃升职记》以其严重去历史化的书写、浮夸的造型和对比度失真的色彩画面而突然走红,甚至进入了2016中国泛娱乐指数盛典网络剧榜前十名,自此中国网络剧创作开始走向这种怪异、荒诞、离奇的“巴洛克”风格。又如,网络剧《将军在上》中的玉瑾出场画面,风情万种的男主人公半遮着脸,在漫天桃花的舞台表演了一场极度夸张的舞蹈,惹得众人争相欣赏,以大红大粉为主色调的画面、浮夸的表演都成功地制造了网络剧粉丝话题。

影像艺术性的退场,某种程度上造就了不同类型网络剧的“艺术”风格。仙侠奇幻类型网络剧常常充斥着大量的CG虚拟动画场景和浮夸的造型设计,如《轩辕剑之汉之云》中铜雀军首领暮云的白衣造型,欧式发辫和中亚麻衣拼贴在一起,另一半头发则较为夸张地披散下来,形成了“非主流”的奇特风格。历史传奇类型剧也几乎脱离了中国传统审美风格进行人物塑造和装潢,如《锦绣未央》的男女主人公定妆照,鲜明的亮蓝色与中亚风格的翻领制服,只提供了视觉上的夸张审美,而脱离了叙事,亦几乎不承担文化功能。这些网络剧仅仅依靠吸引眼球为主导的逻辑进行创造,影像艺术退场由此表现为夸张的人物造型和极度失真的美学风格。

而艺术退场现象推向极致,是审美的退化。例如,网络剧《孤芳不自赏》中的许多画面质量低劣粗糙,甚至出现了普通观众都能指认出抠像技术不合格的画面,从而引发了舆论关注。针对观众质疑,该剧总制片人赵建瓴回应道:“用一年去制作,看着就会很舒服,用的时间短可能就粗糙。”该现象亦出现在同年的《楚乔传》《传奇大亨》等网络剧之中,无不暴露出资本逻辑当道下的中国网络剧艺术退隐的尴尬现状。

(三)碎片化叙事

与传统电影和电视艺术的叙事逻辑相比,网络剧在某种程度上有着“后现代先锋电影”的特征:拼贴、摹仿、戏谑、碎片化叙事与非线性剪辑。例如,网络剧《疯狂办公室》中就有一段模仿姜文导演的电影《让子弹飞》中的对白:

老板:是谁打破我的杯子,是谁?!

郑靠朴:老板,你是了解我的,要是我,我就把杯子藏起来了。

LVV:老板,你是最了解我的,要是我的话连渣儿都不会剩的。

静秋:老板,你是了解我的,要是我的话,我就吓哭了。

陆子夜:老板,你是了解我的,如果是我的话,我……我就赔你一个吧。

在这里,“为了减少传统文化的反对或排斥(不管是有意还是下意识的),这类网络自制剧往往都采用了所谓‘向经典致敬’等看似模仿的方式完成对经典传统的解构和嘲弄。”[23]通过从经典电影文本中拼贴而来的叙事段落,与当前流行文化之间产生了互文相关性,而网络剧作为一个以网络媒介传播为主导、吸纳观众成为二次元受众乃至粉丝的“亚文化”,作为当前主导强势流行文化的“附庸”,则自然呈现出这种与主流文化之间微妙的话语对抗性关系。

如果说以戏谑的方式“致敬经典”只是一种艺术表现形式,那么在审美价值的表达上,网络剧的叙事特征主要表现为碎片化的叙事方式,故事的讲述者因此得以脱离、消解宏大叙事,转向对普通人生存的碎片化、凡俗化叙事。例如,《三生三世十里桃花》中虽然表面上构建起仙界、人界、魔界的宏大历史观,但实际这些架空世界的想象几乎禁不起推敲,因为内核故事讲述的仍是“师生恋”式的爱情叙事;2018年后宫大戏《延禧攻略》和《后宫·如懿传》尽管讲述的是同一个清王朝的同一个乾隆皇帝的后宫故事,但完全建立在去历史化、去中心化的叙事逻辑基础之上,每一段故事都以斗争掉一名“后宫敌人”为结束,导致叙事结构严重失衡,剧情时而拖沓时而暧昧不清,却让网络剧受众的热情不减……在这里,“网络剧不追求宏大叙事,在叙事方式上不讲述错综复杂的故事,也没有试图去营造复杂的人物关系,不在意人物形象是否浑圆或者扁平,它喜欢采用游戏叙事模式,不追求时间的连续性,也不拷问剧情内容之间的关联性,是否与历史相符,是否符合现实生活的真实性等。”[24]由此,以“爽”“爆”为快感追求的网络剧情感点成为作品中的叙事逻辑,中国网络剧的剧情由此成为某种类似波普艺术般以消费主义为主导的情感点拼贴,大众进而沉溺于这种充满“爽点”“爆点”的故事中获得情感宣泄的狂欢。

网络剧作为一种艺术表现形式,是创作者将合乎大众主流审美心理的价值观的作品,借助互联网形式传播开来,形成一条“线下制作—线上传播”的产业链,并依靠点击量为主要衡量价值的标准,以追求商业利益的最大化。“信息—娱乐”的中介性,是网络剧赖以生存的传播特性,也是互联网的根本媒介特性之一。因此,依靠网络形式传播与生存的网络剧艺术,天然地比电影艺术、电视艺术更加注重合乎商业目的的艺术创作与生产。

但是,泥沙俱下的中国网络剧现状在根本程度上缺乏艺术性、社会性和思想深度,从创作者到传播端再到受众端,都以“一分钟速成名”的网红逻辑创作、生产与理解作品,这决定了中国网络剧艺术很难像欧美世界的网络剧创作那样成为史上经典佳作,而只能在烦嚣的数亿中国网络大众狂欢中,消解艺术、政治、历史与文化主体性。

目前来看,21世纪的中国网络剧以艺术性的退隐为代价,在某种程度上跃跃欲试取代电力时代的电影和电视艺术在流行文化传播中的重要地位,成为一种只是为了模仿全球强势流行文化而批量复制生产的数字经济产业。这直接造成了其背后的文化主体性消解,中国网络大众最终沉溺在这种假想的、感性的短期冲击和欲望满足的狂欢快感之中,这值得中国文化工作者关注与反思。

[1]BUTLER J G. The Internet and the World Wide Web [M]//Harries D. The New Media Book.London:BFI,2002.

[2]WILEY J. Digital Futures:For Cultural and Media Studies[M]. Oxford: Wiley-Blackwell Press,2012:117-132.

[3]瓦尔特·本雅明. 讲故事的人:尼古拉·列斯科夫作品随想录[G]// 写作与救赎: 本雅明文选. 李茂增,苏仲乐,译. 上海:东方出版中心,2017:121-146.

[4]穆尔维.视觉快感和叙事性电影[G]// 李恒基,杨远婴. 外国电影理论文选. 上海:上海文艺出版社,1995.

[5]面对电视艺术的崛起,20 世纪50 年代之后的电影艺术为了与电视机“争夺” 观众,迎来了宽荧幕的发明、3D 技术的复兴、杜比环绕声技术的普及等一系 列视听语言审美上的技术革新。

[6]莫利. 电视、受众与文化研究[M]. 史安斌,译. 北京:新华出版社,2005: 24.

[7]电视剧艺术真正意义上的全球化,始于20 世纪90 年代之后冷战结束,东西 方两大意识形态阵营的流行文化彼此之间开始以产业与文化传播的方式流通 起来。

[8]霍尔. 编码/ 解码[G]// 罗钢,刘象愚. 文化研究读本. 北京:中国社会科学 出版社,2000:355-356.

[9]法国“第二符号学”小组经过多年考证,证实电影实际上没有最小单位,即 便是一帧静止画面,其景深处的道具、人物佩戴的首饰、自然风景里的诸多 细节等等,都从该帧静止画面中延展出无数的细碎意义。因此,电影是一个 复杂的符号结构。

[10]SILVERMAN K. The subject of semiotics[M]. Oxford:Oxford University Press,1982:22-23. c KORNBLUM J. Check

[11]KORNBLUM J. Check out these episodes of webisodes[N]. USA Today,2007- 11-12.

[12]SOJA E W. 第三空间:去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M].陆扬, 等,译. 上海:上海教育出版社,2004.

[13]ELLESTROM L. The Modalities of Media:A Model for Understanding Intermedial Relations[M]//ELLESTROM L.Media Borders,Multimodality and Intermediality. New York:Palgrave Macmillan Press,2010:13.

[14]张海涛,胡占凡,张海潮,周毅然. 全球电视剧产业发展报告[R]. 北京: 中国广播影视出版社,2016:241.

[15]CREEBER G. It’s not TV,it’s online drama:The return of the intimate screen[J]. International Journal of Cultural Studies,2011,14(6):603.

[16]张海涛,胡占凡,张海潮,周毅然. 全球电视剧产业发展报告[R]. 北京: 中国广播影视出版社,2016:377.

[17]戴尔. 明星[M]. 严敏,译. 北京:北京大学出版社,2010:15.

[18]米勒. 明星和表演[J]. 陈犀禾,徐文明,译. 当代电影. 2008(1).

[19]王乃华. 基于身体的政治经济学:当代语境中的中国电影明星[J]. 当代电影, 2008(5).

[20]麦克唐纳. 明星研究[G]. 哈洛斯,贾柯维奇. 大众电影研究. 张雅萍,译. 台北: 台湾远流出版公司,2001:105-106.

[21]路金辉. 大众文化背景下新主流大片的明星化策略探析[J]. 当代电影,2017 (12):153.

[22]厉震林. 集束明星、微型表演及其政治、文化效应 :电影《建国大业》《建 党伟业》的表演文化论纲 [J]. 当代电影,2013(6).

[23]但愿. 后现代视域下的网络自制剧的审美特征研究[D]. 成都:四川师范大学,2015:10.

[24]吕梦艺,王黑特. 论网络剧的发展演变和审美特征[J]. 中国电视,2017(6):69.

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。