元代以降,随着北方移民大规模南迁运动的结束,赣闽粤边已不可能再像以前那样,大量地接纳北方的移民人口,尤其是江西中北部一带的移民人口。与这一总体的趋势相对应,赣闽粤边内部的人口迁移,也发生了戏剧性的变化。唐宋时期,北方移民尤其是赣中北一带的移民,总是利用地利之便,首先迁入赣南,然后再通过赣南绾结闽西和粤东北的通道,陆续迁入闽西和粤东北一带。正因为如此,就赣闽粤边内部而言,其人口迁移总是由西向东、自北而南展开的。赣南对于赣中北一带而言,是移民人口的接纳地,但对于闽西和粤东北而言,则是移民人口的输出地。从明代开始,尽管赣南还在向闽西和粤东北一带不断地输出人口,但是闽西和粤东北一带的人口,也在悄悄地向赣南转移,从而出现了令人眼乱缭乱的人口流动现象。赣闽粤边内部人口流动现象的产生,是赣闽粤边地域社会变迁的必然结果。而流民群体的产生,则是推动赣闽粤边内部人口流动的历史前提。

需要指出的是,这里所说的“流民”,与明代官方所谓的“流民”概念不尽相同。按《明史·食货志》的解释,“年饥或避兵他徙者曰流民”。这里所谓的“流民”,则是指那些既非由官方组织迁移又未获得官方允许并且长期未被编入迁入地户籍的流动人口。有明一代,赣南既是赣闽粤边流民人口的最大输出地又是流民人口的最大接纳地。赣闽粤边内部的人口流动,在很大程度上正是伴随着赣南的流民输出和对外来流民的接纳而展开的。正因为如此,以下的论述将围绕赣南而进行。

宋元之际,赣南境内的人口骤然下降。南宋宝庆年间(1225—1227),赣州在籍户数为321356,[1]以每户平均5 口计,总人口超过160 万。从宝庆年间到南宋覆灭的祥兴二年(1279),尚有50 多年的时差。假定在这50 多年里赣州的人口年均增长率维持在2‰ 3‰的最低水准之上,那么到了元初,其总人口也应该不下200 万。但是,《元史》登录的赣州路人口尚不足30 万。[2]直到明初的洪武二十四年(1391),赣州的人口也只有37 万左右,[3]百余年间,人口减少了100 余万,只及南宋宝庆年间赣县一县的人口规模。[4]导致宋元之际赣州人口骤然减少的原因,主要有两条:其一,赣州一带是文天祥举兵勤王的中心区域,文天祥部与元军在这里曾展开反复的拉锯战。连年的战火使得使赣州地区的人口损耗极大。尤其是赣州东南部一带的石城、瑞金、雩都、会昌、信丰、安远和龙南等县,由于地处赣南绾结闽西和粤东北的要冲之地,是文天祥部与元军周旋的战略腹地,故而,人口损失尤其严重。南宋宝庆年间,上述7 县的在籍户数分别是14714、28251、37105、22116、54423、9157 和9234,但是到了明初的洪武二十四年,分别只有3807、1421、3911、691、638、293 和260,[5]下降的幅度分别达71.4%、95%、89.4%、96.9%、99.8%、96.8%和97.2%。与此形成强烈对比的是,地处赣南西南一侧的南安(元代改南安军为南安路,仍领有大庾、南康和上犹3 县)一带,由于宋元之际的战火基本上未曾殃及,故而人口不降反增。据《元史》记载,元代初年,南安路的总人口为30.4 万,[6]超过了赣州。这也从反面证明,宋元之间的战争,是导致赣州境内人口急剧下降的重要原因。其次,进入元代以后,赣南境内自然灾害频发,瘴疠肆虐,瘟疫流行。仅《元史》一书记录的赣南境内重大自然灾害和饥荒就有数起之多。如,“(延祐元年,1314)九月,赣州……水,发廪减价赈粜”[7],“(延祐二年)五月,赣州、南安……处饥,并发廪赈粜”[8]。又如,“(至治元年,1321),赣州……霖雨”[9]。再如,“(泰定元年,1324)十一月,南安、赣州等路饥,赈粜有差”[10],“(泰定四年)闰九月,建昌、赣州、惠州诸路饥,赈米四万四千石”[11],等等。除重大的自然灾害之外,赣南南部山区一带,还不时为瘴疠之气所笼罩。据时人姚燧在《平章政事大司农史公神道碑》一文中记载:“大德之元(即大德元年,1297),迁江西左丞,俄移湖广左丞一年,复江西左丞,以屯田赣州,军兵多死瘴疠,与广东宣慰司加民丁粮于田租外者,皆罪之,召入为大司农。”[12]直到明代后期,潘季驯在一份报告中仍然奏称:“照得赣州府属长宁(今寻乌县)、定南二县,原为贼窟,续因剿平诸酋,建立县治,设置官僚,一方生民,不胜大幸。但近日以来,据长宁县申称,知县沈文渊沾染瘴气,十分危笃,随任家口,病亡殆尽,乞要休致。又据定南县申详,知县费价履任未几,即患瘴病,水土不服,不能供职,乞放还乡……查访二县,委系虔南边徼,山谷丛深,人烟稀少,春秋之际,岚瘴为多。官兹土者,必两广、福建之人,始能无患。”[13]宋末元初的战火、连年的重大自然灾害和饥荒,加之烟瘴肆虐的自然环境,使得赣南一带瘟疫时发。据文献记载,有元一代,发生在江西境内的“大疫”或“疫疠”就有多次。如,“至正三年(1343),(江西全省)大疫”[14]。又如,“(至正十四年)夏四月,江西、湖广大饥,民疫疠甚众”[15]。赣南地处江西的南部,山高林密,天气炎热,因此疫情自然更为严重。与此同时,在赣南的周边地区,也时有疫情发生。如,“(至顺二年,1331)夏四月,衡州路属县比岁旱蝗,仍大水,民食草木殆尽,又疫疠,死者十九”[16]。再如,“至正四年,汀州……夏秋大疫”[17]。再如,“(至正)十九年春夏,广东南雄路大疫”[18]。以上所举的衡州、汀州和南雄等地,均与赣南毗邻;故而,这些区域的疫情也会波及赣南一带。正因为如此,有学者就认为,瘟疫是继宋元战争之后导致赣南境内人口骤减的另一个重要原因。[19]至于瘟疫到底造成赣南境内多大规模的人口耗减,由于文献的失载,目前还无法确定;不过,可以肯定的是,在南宋以降赣南境内人口的直线下降过程中,瘟疫曾扮演了极其重要的角色。以赣南西南部的南安一带为例,如前所述,未经宋元之际战火殃及的南安3 县,元初的人口已达30.4 万。但是,到了明代初年,这里的人口已降至7.4 万,[20]百年之间,人口损失20 多万,降幅达76%。元代南安境内的人口锐减,除瘟疫之外,很难用其他的原因来加以解释。

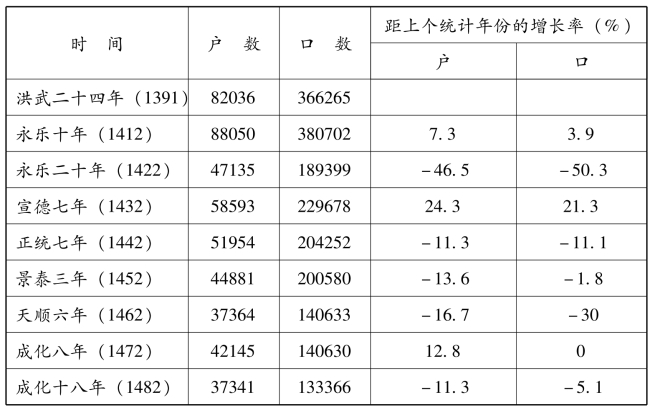

进入明代以后,赣南境内的户口数依然呈不断下降的态势,而且绝对的降幅很大。为便于比较,我们将明代赣州和南安两府的历年户口数列表如下:

表7-1 明代赣州府户口

(续表)

资料来源:嘉靖《赣州府志》卷4《食货·户口》

表7-2 明代南安府户口

资料来源:嘉靖《南安府志》卷20《食货·户口》

表7-1 的统计结果显示,从明初至明代中叶的百余年间,赣州境内的户口数总体上呈不断下降的趋势。在这期间,永乐十年至二十年的10年间降幅最大,户数和口数分别下降了46.5%和50.3%。宣德初年,赣州府的户数和口数虽然都有20%以上的增长,但接下来30年间却又连续下降。从总体上来看,百余年间,赣州府的户数和口数分别下降了52.1%和55.1%,降幅都超过了五成。

表7-2 虽然只有两个年份的统计数据,但它所反映的南安府人口发展态势,却与赣州府基本一致。百余年间,南安府的户数下降了近六成,而口数的降幅也超过了四成。

也许有人会说,嘉靖《赣州府志》和《南安府志》所记载的明代赣南户口,只是文牍统计的结果,与赣南境内真正的户口数相差甚远,因此不能据此就得出赣南户口不断下降的结论。[21]对此,我们的答案是否定的。因为,有足够的文献材料可以证明,赣南境内持续不断的户口耗减,在当时的人看来,就是一个不争的事实。以向来被视为赣南“壮县”的雩都为例,弘治初知该县的高伯龄就曾有过这样的议论:

雩都为汉大县,自孙吴割地为阳都,肖(当代“萧”——引者)梁分地为安远,南唐析象湖镇为瑞金,宋析九州镇为会昌,石城之分,又自阳都,是雩一邑分为虔之六县。且吴、晋立郡于此,实为一大都会。慨想古昔,其盛可知。夫何沧桑屡变,版籍益少?姑置宋元弗论,即国初尚有东西八厢坊,编户三十里。至正统间,则存七厢坊,一十七里。今则厢坊减三,而里又减六。民之衰耗,一至于此。[22]

高伯龄的这番话是在弘治十二年(1499)说的。他以“国初”、“正统间”和“今”三个时段内雩都县厢坊、里数的盈缩,来证明“民之衰耗,一至于此”,应该说是很有说服力的。如果雩都的户口自明初以来并没有经历真正意义上的下降过程,身为知县的高伯龄为何要无中生有地发出如此的感慨?

再来看看与雩都毗邻的赣南另一个大县——兴国县。嘉靖四十二年(1563),海瑞出任兴国县知县,在一份名为《兴国八议》的奏议中,针对兴国乃至整个赣南地区的人口现状,他作了如下的描述:

兴国县山地全无耕垦,姑置勿计。其间地可田而未垦及先年为田近日荒废,里里有之,兼山地耕植,尚可万人。岁入所资七八万人,绰绰余裕也。访之南赣二府,大概类兴国……及查户口,(兴国)则名虽五十七里,实则不及一半。嘉靖三十年以前,犹四十四里,今止三十四里。卑职到任后,极力招徕,今亦止得四十里。其间半里、一分、二分、三分尚多。通十排年计之,该五百七十人,今止有四百三十人。其间有有里长而全无甲首者,有有甲首而止存一二户,户止一二人者。以故去县二十里外,行二十里、三十里,寥寥星居,不及十余家。问其人,又多壮无妻,老无子,今日之成丁,他日之绝户也。人丁凋落,村里荒凉,岭内县分,似此盖绝少也。[23]

从土地的大片荒芜,到里甲的大幅度减少,海瑞的这份奏议以铁的事实证明:兴国以至赣州全境人口的严重耗减,乃是不争的事实。

雩都和兴国二县分别位于赣南雩都盆地与兴国盆地的中心,长期以来一直是赣南最为发达的农业区,也是赣南的人口大县。这两个县的户口耗减尚且如此,其他各县也就可想而知了。

南安府的户口耗减也十分严重,嘉靖后期巡抚南赣的陆稳曾报告说:

据南安府四县里老称,南安僻居江西之穷源,路当岭表之首地,所辖四县共止六十里,总计一府四县之粮,不及外府一县之数……即今之地方生聚日微。[24]

南安府辖下的4 个县,总共只有60 里的编户,以标准里每里110 户计,总户数只有6600 户。与表7-2 中嘉靖十一年的户数相比,30年间又减少了近1000户,降幅达11.3%。

从高伯龄、海瑞和陆稳的上述言论中不难发现,尽管嘉靖《赣州府志》和《南安府志》所记载的户口数字,与赣南境内真正的户口数之间可能存在着一定的差距;但是,它们所反映的明代赣南人口不断下降的趋势,应该说还是符合明代赣南人口发展实际的。(https://www.xing528.com)

研究明代移民史和人口史的学者曹树基认为,导致明代赣南人口大幅度耗减的直接原因,是鼠疫的流行。根据他的研究,“鼠疫流行是导致赣州人口大量死亡的主要原因。洪武时期,鼠疫传入南安府境……洪武年间,南安府境相继发生大疫。弘治八年(1495)冬,大疫再次发生……直到1949年,鼠疫仍是这里常见流行的地方病之一”[25]。在我们看来,鼠疫流行可以解释永乐十年(1412)至二十年这个时段内赣南人口超过50%的大幅度耗损。但是,如果把明代百余年间赣南人口的持续下降统统归之于鼠疫,则是有欠周详的。

有材料表明,有明一代,赣南境内大规模的人口逃亡现象,一直十分突出。以兴国县为例,嘉靖三十年(1551),卢宁出任兴国县的知县。上任伊始,他对该县的人口和里甲编制作了一次调查。据他报告:

本县五十七里,里长五十七名。本职到任,幸不逃亡者仅半耳。后稍招集,复业当差,今得四十四名。然半里者已居强半。其中有有里长无甲首,如崇贤、曹溪等里之曾桥、刘通、钟实、刘克浩者;有无里长,仅存贫单甲首一名,如方太上之刘元海者;又有里长,仅余寡妻幼子,名具而不堪应役,复无甲首帮助,如云山里之谢蒙福者。其余闾团、衫团、云相上下等一十三里,则里长、甲首尽行逃绝。查各里下,有止存三五姓、流移佃种小户而已。不惟远年里书无存,而近岁排老亦皆渐尽。[26]

根据卢宁的调查,导致兴国境内人口大幅度下降的直接原因,是人口的大量逃亡。连里长、甲首都已逃亡过半,其他的平民百姓也就可想而知了。正是鉴于人口大规模逃亡的这一事实,海瑞在知兴国县之初,才把“招抚逃民”作为治理该县的第一要务。在《兴国八议》中,他奏称:

居官幸值全美县分,安之不使逃流,不幸适当疲惫,去者招之使来,将去者抚之使得安集,县官第一事也。即兴国一县论,逃绝户极多,问其故则虚粮不能貱,重役不能供也。而其去无还心,则拖欠之粮未除,重役之差银尚在,追征如故。数年并之还之,尤不可也。是以招徕为难。[27]

如果不是逃亡的人口实在太多,海瑞所谓的“招抚逃民”便无从谈起。

根据高伯龄、海瑞和陆稳等人的调查,导致赣南人口大规模逃亡的原因,主要有以下两点。

其一,军屯弊病丛生,致使百姓“一佃其田,百端生害”。明代初年,“民无定居,耕稼尽废,粮饷匮乏”,朱元璋于是“命诸将分兵于龙江等处屯田,自是立法渐密,遍于天下。大率卫所军士,以三分守城,七分屯种”。[28]这便是明代的所谓“军屯”之制。据统计,明代江西各地的屯田总数为5623顷。[29]这一数字,占洪武二十六年(1393)江西土田总数的1.3%,占弘治十五年(1502)和嘉靖二十一年(1542)江西土田总数的1.4%。[30]考虑到赣南自明初以来一直土旷人稀,因此这一比例应该更高。弘治年间,高伯龄在分析雩都人口的大量逃亡时,就把“田分于营田之戍”作为最重要的原因而提了出来。[31]海瑞在谈到兴国的人口逃亡时更进一步指出:自弘治末年以来,“各军生奸,指附近民田报作己力开垦,遂增余田名目。查得屯田原一千余分三十亩,今余田数约六千余亩,当正田三分之一。查得隅都虚粮一千八百石,以田多人少,自国初自今,无一亩一坵开垦。民坐都坐里,有虚粮;屯军原为住屯,佃户何利,何取工食,独为之开垦,致有余田若是耶?军田大率杂民田间中,四旁非尽山地,何自开垦?军之余田,乃民之虚粮。册籍已成,征收日久,小民貱粮,无能辩诉,犹曰往事可诿也。目今军人生奸得惯,沿袭而来,凡屯田系是水冲沙涨,水涸抛荒,往往指邻田为已田原有之数,一佃其田,百端生害。无事则子粒倍收,万一花费拖负,运兑损数,军粮重事,料上司必为追理,又捏论佃户拖欠己粮,一年不完,佃户拖害一年不已。是屯田之为害于民,自有屯至今,无止日也”[32]。

其二,赋役太重。南赣二府地当中原进入岭南的交通要冲之地,力役之征,较其他地区尤重。早在永乐年间,王直在一篇文章中就曾议论道:“庾岭,江西、广东之限也……凡朝廷达官显人有事于广东,及使海外诸国,广之使者如京师,与夫诸夷之奉职贡、效臣顺者,未有不由于此。其送往迎来、水浮陆走、居处饮食之劳费,皆取给于民。虽轻重厚薄载诸令,然有力之豪与无知而凶悖者,往往自纵于礼法之外。民既竭力以应之,而又有赋税之贡,征敛之挠。”[33]弘治年间,一位告老还乡的官员,在解答雩都知县高伯龄“民之衰耗,一至于此”的疑问时,也曾分析说:“雩当闽广湖岭之冲,惟力役之征至重。使客一临,舁者、担者、挽者、牵者,动辄百十人。顾募之资,会其数有至千六百铢者。”[34]明代中期开始,赣南境内的赋役之征更是日趋沉重。海瑞在调查兴国县的人口逃亡时就发现:“卑职自到任至今,县民每告近日赋役日增,民多逃窜……以粮计,无一亩田输七八十亩粮有之;以丁计,一丁供三四丁之差有之。满望造册年除豁,县中又以失额不理所诉。其偏有轻重犹甚,奈之何民不穷而盗、盗而逃也哉。”[35]陆稳在分析南安府的情况时也说:“郡小而路当要冲之地,粮少而赋实繁重。以六十里之编民,数年增至五千余两,较之旧额,是加三之一矣……盖差重则民贫,民贫则盗起。今应征求者不惟有催科之累,且有绁缧之苦。入盗贼者不惟无拘摄之忧,且有抢掠之利,民亦何苦而不从盗哉!”[36]

总之,根据高伯龄和海瑞等人的调查,军屯的弊病丛生和难以承担的赋役,使得赣南的百姓只能选择逃亡,而逃亡人口所留下的赋役,又得由尚未逃亡的人口来承担。正因为如此,对那些尚未逃亡的百姓而言,“以粮计,无一亩田输七八十亩粮有之;以丁计,一丁供三四丁之差有之”。面对无法承担的赋役,他们最终也只能选择逃亡。正是在这种恶性循环之中,赣南的逃亡人口越来越多,而在籍人口则越来越少。

随着赣南人口的大量逃亡,从明代中期开始,赣中北一带的移民开始进入赣南地区。嘉靖初年巡抚南赣的右副都御史周用,在一份奏疏中就曾指出:

南赣地方,田地山场坐落开旷,禾稻竹木生殖颇番,利之所共趋,吉安等府各县人民常前来谋求生理,结党成群,日新月盛。其搬运谷、石,砍伐竹木,及种蓝栽杉、烧炭锯板等项,所在有之。又多通同山户田主,置有产业,变客作主。[37]

由此可见,赣中北一带的过剩人口,在向湖广一带大量转移的同时,也有一部分在向赣南流动。

尽管赣中北一带的移民早在嘉靖初年就已经在赣南“变客作主”,但是从总体上来看,他们的到来对改变赣南的居民格局并没有发生太大的作用。海瑞在稍晚的一份奏折中曾报告说:

昔人谓江右有可耕之民,而无可耕之地,荆湖有可耕之地,而无可耕之人。盖为荆湖惜其地,为江右惜其民,欲一调停行之也。兴国县山地全无耕垦,姑置勿计,其间地可田而未垦,及先年为田近日废芜,里里有之。兼山地耕植,尚可万人。岁入所资,七八万人绰绰余裕也。访之南赣二府,大概类兴国。而吉安、南昌等府之民,肩摩袂接,地不能尽之使农,贸易不能尽之使商,比比皆游食于他省。是一省之民也,此有余地,彼有余民,目亲睹,身亲历,听其固然而不一均之可乎?即今吉、抚、昌、广数府之民,虽亦佃南赣之田。然佃者南赣者十之一,游食他省者十之九。盖去远则声不相闻,追关势不相及。[38]

从海瑞的上述言论中可以看出,尽管当时吉安、南昌等府都有移民进入赣南耕种,但其总体的人口规模却十分有限。为什么江西中北部一带的移民,尤其是赣中地区的移民要舍近求远迁入荆湖地区,而不就近迁入赣南呢?对此,海瑞也有详细的分析:

一佃南赣之田,南赣人多强之入南赣之籍。原籍之追捕不能逃,新附之差役不可减,一身而二处之役加焉。民之所以乐于舍近,不惮就远,有由然矣。

赣中北一带的移民迁入地广人稀的赣南之后,赣南当地就会强迫他们就地入籍。由于赣中北距离赣南太近,移民进入赣南之后,无法摆脱原籍的赋役。这样,移民势必同时承担起原籍和迁入地的两份赋役。故而,赣中北一带的移民宁愿远徙荆湖,也不愿意就近迁入赣南。在海瑞看来,只有解决移民的户籍与土地问题,“凡愿籍南赣者,与之除豁原籍,而又与之批照以固其心,给之无主山地荒田,使不尽佃仆于富户,民争趋之矣。民争趋之,则来者附籍不归,未来者闻风仰慕,不数年间南赣无余地”[39]。

与赣中北一带的移民相比,闽西和粤东北的移民迁入赣南地区,就不存在海瑞所说的这种障碍。因为,尽管闽西、粤东北与赣南互为毗邻,但却分属于不同的行政大区(前两者分属福建布政使司和广东布政使司,而后者则属江西布政使司)。从这个意义上来讲,闽西和粤东北移民流入赣南,就像赣中北移民迁徙到荆湖地区一样,也会形成海瑞所描述的“远去则声不相闻,追关势不相及”的结果。正因为如此,从明代中期开始,闽西和粤东北一带的移民遂陆续进入赣南境内垦荒。

从现有的资料来看,早在景泰年间(1450—1456),闽西上杭和武平二县的移民就已开始进入赣南的东部一带。据时人记载,“会昌与福建接境,万山阻绝,为上杭、武平流贼所聚”[40]。所谓“流贼”,当是上杭、武平一带流入会昌境内的流民垦荒者。

稍后,闽西的移民又不断蔓延到赣南东北部的宁都一带,据清代早期的魏礼所云:

阳都(宁都旧称)属乡六,上三乡皆土著,故永无变动;下三乡佃耕者悉属闽人,大都福建汀州之人十七八,上杭、连城居二三,皆近在百余里山僻之产……夫下三乡闽佃,先代相仍,久者耕一主之田至子孙十余世,近者五六世、三四世……久历数百年。[41]

魏礼生当康熙时期,从康熙向前推“十余世”,正当明代中叶。由此可见,最晚到明代中期,赣南东侧由北(宁都)而南(会昌),都有来自闽西的移民。

在闽西移民进入赣南的同时,粤东北一带的部分人口也在向赣南流徙。天顺年间(1457—1464),原先生活在粤东北北部高山岭谷间的一部分具有畲、瑶族血统的人,开始陆续迁入赣南的龙南和安远等南部山区。据时人吴宽在《布政使陈公(选)传》一文中记载:“天顺四年(1460),(陈选)会试第一人,遂登进士第……出巡江西,风纪大振……俄广蛮流贼劫赣之龙南,督兵剿捕,遂平之。”[42]在《林公神道碑铬》中,吴氏又记载说:“天顺丁丑(1257),英宗皇帝既复位,庶政更新,尤重守令之选……(几年后)擢(陈选)江西按察使……俄有广寇逾岭行劫赣之龙南、信县二县,势炽甚……公慨然约武臣,调兵讨之,寇闻(风)而逃。”[43]吴氏所谓的“广蛮流贼”或“广寇”,其中很大一部分都是自粤东北一带逾岭前来赣南垦荒的畲、瑶或汉族流民。

就这样,伴随着赣南逃亡人口向闽西和粤东北一带的流动,闽西和粤东北境内的流民也在悄悄地向赣南转移。最晚到了明代中期,赣闽粤边的这种人口流动已发展成为一种十分普遍的现象。在闽西和粤东北的流民进入赣南的过程中,早期基本上都是季节性的往返。时人罗屺就曾指出:“春耕闽粤者,彼曰良民也;秋入赣建,翼然而虎,巨寇也。”[44]罗氏所说的“赣”,指赣州府,“建”指建昌府(治今江西南城县)。由此可见,此时的闽粤流民还只是在秋冬农闲季节进入赣南,并未定居。但是,年深日久之后,他们则开始了定居落籍的过程。嘉靖年间的陆稳就曾说:“(南赣二府)有田者非土著之民,力役者半寄籍之户。缓则谓非亲管,或相抗拒;急则逃去原籍,追摄不前。”[45]所谓“有田者非土著之民,力役者半寄籍之户”,表明流入赣南境内的闽西和粤东北一带移民,有的已在赣南置有田产从而成为“有田者”,有的则承担起赣南当地的力役从而成为“寄籍之户”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。