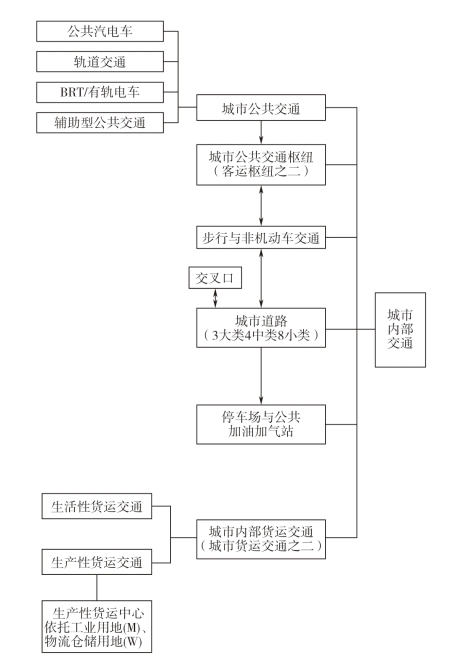

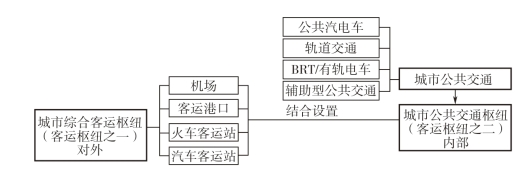

城市内部交通结构框架如图5-49所示。

1.影响城市道路系统布局的因素

城市道路系统是组织城市各种功能用地的“骨架”,又是城市进行生产活动和生活活动的“动脉”。

影响城市道路系统布局的因素主要有三个:城市在区域中的位置(城市外部交通联系和自然地理条件);城市用地布局结构与形态(城市骨架关系);城市交通运输系统(市内交通联系)。

2.城市道路系统规划的基本要求

(1)满足组织城市用地的“骨架”要求。

城市各级道路应成为划分城市各组团、各片区地段、各类城市用地的分界线。

城市各级道路应成为联系城市各组团、各片区地段、各类城市用地的通道。城市道路的选线应有利于组织城市的景观,并与城市绿地系统和主体建筑相配合形成城市的“景观骨架”。

图5-49 城市内部交通结构框架图

(2)满足城市交通运输的要求。

1)道路的功能必须同毗邻道路的用地的性质相协调。如果是交通性的道路,不应在道路两侧(及两端)安排可能产生或吸引大量人流的生活性用地,如居住、商业服务中心和大型公共建筑;如果是生活性道路,不应在其两侧安排会产生或吸引大量车流、货流的交通性用地,如大中型工业、仓库和运输枢纽等。

2)城市道路系统完整(各级道路级配合理),交通均衡分布(减少不必要的往返交通和迂回运输)。在规划中应特别注意避免单一通道的做法,对于每一种交通需要,都应提供两条以上的路线(通道)为使用者选择。

3)要有适当的道路网密度和道路用地面积率。城市路网密度要达到15%~25%。一般城市中心区的道路网密度较大,边缘区较小;商业区的道路网密度较大,工业区较小。而居住区则应采取“小街区、密路网”的交通组织方式。

4)城市道路系统要有利于实现交通分流。城市交通根据发展的需求逐步形成快速与常速、交通性与生活性、机动与非机动、车与人等不同的系统,承担不同的交通流。

5)城市道路系统要为交通组织和管理创造良好的条件。不同规模的城市有不同的交叉口间距要求,不同性质、不同等级的道路也有不同的交叉口间距要求。

道路交叉口交会的道路通常不宜超过4~5条;交叉角不宜小于60°或不宜大于120°,否则将影响道路的通行能力和交通安全。道路路线转折角大时,转折点宜放在路段上,不宜设在交叉口上。不要组织多路交叉口,避免布置错口交叉口。

(3)满足各种工程管线布置的要求。城市道路应根据城市工程管线的规划为管线的敷设留有足够的空间。

(4)满足城市环境的要求。

道路的走向又要有利于通风,一般应平行于夏季主导风向,同时又要考虑抗御冬季寒风和台风等灾害性风的正面袭击。

为了减少车辆噪声的影响,应避免过境交通直穿市区,避免交通性道路(大量货运车辆和有轨车辆)穿越生活居住区。

历年真题

1.下列关于城市道路系统规划的表述,错误的是( )。[2019-33]

A.城市不同区位、不同地段均要采用“小街区、密路网”

B.不同等级的道路有不同的交叉口间距要求

C.城市道路系统是组织城市各种功能用地的骨架

D.城市道路系统应有利于组织城市景观

【答案】 A

【解析】 城市道路应根据所处的区域考虑道路的密度,一般城市中心区的道路网密度较大,边缘区较小;商业区的道路网密度较大,工业区较小;而居住区则应采取“小街区、密路网”的交通组织方式。

2.下列关于城市道路系统规划的表述,正确的有( )。[2019-91]、[2018-89]

A.道路的功能应与毗邻道路用地的性质相协调

B.道路路线转折角较大时,转折点宜放在交叉口上

C.道路要有适当的道路网密度和道路用地面积率

D.公路兼有过境和出入城交通功能时,宜与城市内部道路功能混合布置

E.道路一般不应形成多路交叉口

【答案】 ACE

【解析】 城市道路系统除应满足A、C、E选项内容外,还应满足下列要求:①城市道路系统完整,交通均衡分布;②城市道路系统要有利于实现交通分流;③道路路线转折角大时,转折点宜放在路段上,不宜设在交叉口上;④公路兼有为过境和出入城交通服务的两种作用,不能和城市内部的道路系统相混淆。

3.下列不属于城市道路系统布局的主要影响因素的是( )。[2017-41]

A.城市交通规划 B.城市在区域中的位置

C.城市用地布局结构与形态 D.城市交通运输系统

【答案】 A

【解析】 影响城市道路系统布局的因素主要有三个:城市在区域中的位置(城市外部交通联系和自然地理条件);城市用地布局结构与形态(城市骨架关系);城市交通运输系统(市内交通联系)。

4.下列关于城市道路系统规划基本要求的表述,不准确的是( )。[2017-43]、[2010-46]

A.城市道路应成为划分城市各组团的分界线

B.城市道路的功能应当与毗邻道路的用地性质相协调

C.城市道路系统要有适当的道路网密度

D.城市道路系统应当有利于实现交通分流

【答案】 A

【解析】 城市中各级道路的性质、功能与城市用地布局结构的关系表现为城市道路的功能布局。如城市快速路划分城市组团,交通性主干道划分城市分组团;主干道一般围合一个居住区;城市支路划分一个小区。快速路、主干道、次干道、支路均为城市道路,各自有对应的划分范围。城市各级道路应成为划分城市各组团、各片区地段、各类城市用地的分界线,而不是任何等级的道路都可以划分组团的,A选项不准确,支路就无法划分城市组团。

5.下列表述中,错误的是( )。[2011-39]

A.道路功能应与毗邻用地性质相协调

B.道路系统应完整通畅

C.各级道路要有相同密度和不同的面积率

D.城市道路系统应与对外交通系统有方便的联系

【答案】 C

【解析】 各级道路的密度和面积率是不相同的。

3.城市道路分类

(1)按城市道路规划分类。

1)快速路。

快速路是大城市、特大城市交通运输的主要动脉,也是城市与高速公路的联系通道。快速路在城市是联系城市各组团,为中、长距离快速机动车交通服务的专用通道,属于全市性的机动交通主干线。

快速路设有中央分隔带,布置有4条以上的行车道,采用立体控制,一般应布置在城市组团间的绿化分隔带中,不宜穿越城市中心和生活居住区。

2)主干路。

主干路是全市性的城市干路,城市中主要的常速交通道路,主要为城市组团间和组团内的主要交通流量、流向上的中、长距离交通服务,也是与城市对外交通枢纽联系的主要通道。主干路在城市道路网中起骨架作用。

大城市、特大城市的主干路大多以交通功能为主,也有少量的主干路可以成为城市主要的生活性景观大道。通常中、小城市的主干路兼有为沿线服务的功能。

3)次干路。

次干路是城市各组团内的主要道路,主要为组团内的中、短距离交通服务,在交通上担负集散交通的作用;由于次干路沿路常布置公共建筑和住宅,又兼具生活服务性功能。次干路联系各主干路,并与主干路组成城市干路网。

4)支路。

支路是城市地段内根据用地细部安排所产生的交通需求而划定的道路,在交通上起汇集地方交通的作用,直接为用地服务,以生活服务性功能为主。支路在城市的局部地段(如商业区、按街坊布置的居住区)可能成网,而在城市组团和整个城区中不可能成网。因此,支路应在详细规划中安排,在城市总体规划阶段不能予以规划。

(2)按城市道路功能分类。

1)交通性道路。

以满足交通运输的要求为主要功能的道路,承担城市主要的交通流量及与对外交通的联系。道路两旁要求避免布置吸引大量人流的公共建筑。

交通性道路又可分为:①货运为主的交通干路,主要分布在城市外围和工业区、对外货运交通枢纽附近;②客运为主的交通干路,主要布置在城市客流主要流向上;客货混合性交通道路。

2)生活性道路。

以满足城市生活性交通要求为主要功能的道路,道路两旁多布置为生活服务的、人流较多的公共建筑及居住建筑。

历年真题

1.下列属于城市道路的功能分类的是( )。[2017-42]

A.机动车路 B.混合性路

C.自行车路 D.交通性路

【答案】 D

【解析】 城市道路的功能分类:交通性道路、生活性道路。城市道路的规划分类:快速路、主干路、次干路、支路。

2.关于城市快速路的表述,正确的是( )。[2014-43]

A.主要为城市组团间的长距离服务 B.应当优先设置常规公交线路

C.两侧可以设置大量商业设施 D.尽可能穿过城市中心区

【答案】 A

【解析】 快速路在城市是联系城市各组团为中、长距离快速机动车交通服务的专用道路,属于全市性的机动交通主干线。快速路设有中央分隔带,布置有4条以上的行车道,全部采用立体交叉控制车辆出入,一般应布置在城市组团间的绿化分隔带中,不宜穿越城市中心和生活居住区,快速路两侧不应设置吸引大量车流、人流的公共建筑出入口。

3.下列关于城市道路性质的表述,错误的是( )。[2013-40]

A.快速路为快速机动车专用路网,可连接高速公路

B.交通性主干路为全市性路网,是疏通城市交通的主要道路

C.次干路为全市性或组团内路网,与主干路一起构成城市的基本骨架

D.支路为地段内根据用地安排而划定的道路,在局部地段可以成网

【答案】 C

【解析】 次干路是城市各组团内的主要道路,主要为组团内的中、短距离交通服务,次干路联系各主干路,并与主干路组成城市干路网。

4.城市道路系统的空间布置

(1)城市道路网的类型。

1)方格网式道路系统(棋盘式)。

适于地形平坦城市,有利于建筑的布置。

对角线方向的交通联系不便,非直线系数(道路距离与空间直线距离之比)大。有的城市在方格网基础上增加若干条放射干线,利于对角线方向的交通,但又产生复杂的交叉口和三角形街坊。

完全方格网的大城市,如果不进行功能分工,不配合交通管制,容易形成不必要的穿越中心区的交通。

2)环形放射式道路系统。

环形放射式道路系统起源于欧洲以广场组织城市的规划手法,最初是几何构图的产物,多用于大城市。

放射形干路有利于市中心同外围市区和郊区的联系,环形干路又有利于中心城区外的市区及郊区的相互联系。

放射形干道易把外围交通引入市中心,环形干道易引起城市沿环路发展,促使城市成同心圆不断向外扩张。

3)自由式道路系统。

因地形起伏变化较大,道路结合自然地形呈不规则状布置而形成的。路网没有一定的格式,非直线系数较大。

较易形成活泼、丰富的景观效果。

4)混合式道路系统。

“方格网+环形”放射式的道路系统,是大城市、特大城市发展后期形成的效果较好的一种道路网形式,如北京等城市。

链式道路网,由一两条主要交通干道作为纽带,串联较小范围的道路网而形成,如兰州等城市。

(2)城市道路网的分工。

1)城市道路网按“速度”的分工。城市道路网可以分为快速道路网和常速道路网两大道路网。

城市快速路网是现代化城市发展和汽车化发展的产物。对于大城市和特大城市,城市快速路网可以适应现代化城市交通对快速、畅通和交通分流的要求,不但能起到疏解城市交通的作用,而且可以成为高速公路与城市道路间的中介系统。

城市常速路网包括一般机、非混行的道路网和步行、自行车专用系统。规划时要分别考虑其功能要求并加以有机组织。

2)城市道路网按“性质”(功能)的分工。城市道路网又可以大致分为交通性道路网和生活服务性道路网两个相对独立又有机联系(也可能部分重合为混合性道路)的网络。

交通性道路网的特点:交通性道路网要求快速、畅通、避免行人频繁过街的干扰,对于快速、以机动车为主的交通干路要求避免非机动车的干扰,而自行车专用道则要求避免机动车的干扰。除了自行车专用道以外,交通性道路网还必须同公路网有方便的联系,同城市中除了交通性用地(工业、仓库、交通运输用地)以外的城市用地(居住、公共建筑、游憩用地等)有较好的隔离,又希望能有顺直的线形。

交通性道路网在城市中的形式:特别是在大城市和特大城市,常常由城市各分区(组团)之间的规则或不规则的方格状道路,同对外交通道路(公路)呈放射式的联系,再加上若干条环线,构成环形放射(部分方格状)式的道路系统。在组合型的城市、带状发展的城市和指状发展的城市,通常以链式或放射式的交通性干路的骨架形成交通性道路网。

在小城市,交通性道路网的骨架可能会形成环形或其他较为简单的形状。

生活服务性道路网的特点:生活性道路网要求的行车速度相对低一些,要求不受交通性车辆的干扰,同居民要有方便的联系,同时又要求有一定的景观要求,主要反映城市的中观和微观面貌。

生活服务性道路网在城市中的形式:生活性道路一般由两部分组成,一部分是联系各城区、组团的生活性主干路,一部分是城区、组团内部的道路网。前一部分常根据城市布局的形态形成方格状或放射环状的路网,后一部分常形成方格状(常在旧城中心部分)或自由式(常在城市边缘新区)的道路网。

(3)疏通性与服务性交通。

城市交通流的两种不同的交通目的:一种是以疏通交通(通)为目的,一种是以为城市用地服务(达)为目的。以疏通交通为目的的交通(机动车交通)可称为疏通性交通,要求具备大的通行能力和快速、畅通的通行条件;为城市用地服务为目的的交通可称为服务性交通,要求与城市用地有密切的联系。

两种交通的出现导致了对城市道路网络的新的分类:一类是由城市快速路和交通性主干路构成的疏通性道路网络,成为城市主要的交通道路骨架,用以满足城市交通的疏通性要求。交通性主干路从城市主干路中分离出来,作为疏通城市交通的主要通道及与快速路相连接的主要常速道路。另一类是由城市中的其他道路(生活性为主的主干路、次干路和支路)构成为服务性道路网络,成为城市的基础道路网络,用以满足城市交通对用地的直接服务性要求。疏通性道路网要稀一些,以满足快速、畅通的要求为主;服务性道路网要密一些,以满足方便性的要求为主。

(4)城市各级道路的衔接。

1)衔接原则。低速让高速,次要让主要,生活性让交通性,适当分离。

2)城镇间道路与城市道路网的衔接关系。城镇间道路把城市对外联络的交通引出城市,又把大量入城交通引入城市。所以城镇间道路与城市道路网的连接应有利于把城市对外交通迅速引出城市,避免入城交通对城市道路,特别是城市中心地区道路上的交通的过多冲击,还要有利于过境交通方便地绕过城市,而不应该把过境的穿越性交通引入城市和城市中心地区。

3)一般公路与城市道路网的衔接关系。城镇间道路分为高速公路和一般公路。一般公路可以直接与城市外围的干路相连,要避免与直通城市中心的干路相连。

4)高速公路与城市道路网的衔接关系。

高速公路则应该采用立体交叉与城市道路网相连,由一处(小城镇)或两处(较大城市)以上的立体交叉引出联络性交通干路(入城干路)连接城市快速道路网(大城市和特大城市)和城市外围的交通性干路。

高速公路不得直接与城市生活性道路、交通性次干道相连。

连接高速公路出入口的公路一定为交通性主干道或者是快速路。在交通性主干道或者是快速路两侧布置大量商业、公共服务设施就是不合理的,就是城市的道路功能与道路两侧用地的性质不协调。

对于特大城市:可直接引导城市中心区边缘,连接城市外围高速公路环路,再由此环路与城市快速路相连。

对于较大城市:通过立体交叉引出联络交通干道与城市快速路网连接。

对于小城镇:通过立体交叉引出联络交通干道与小城镇的主干道连接。

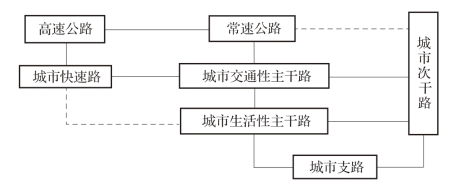

城市道路及与公路的衔接关系如图5-50所示。

图5-50 城市道路及与公路的衔接关系

(5)城市道路绿化。

1)城市道路绿化的布置和绿化植物的选择应符合城市道路的功能,不得影响道路交通的安全运行,并应符合下列规定:①道路绿化布置应便于养护;②路侧绿带宜与相邻的道路红线外侧其他绿地相结合;③人行道毗邻商业建筑的路段,路侧绿带可与行道树绿带合并;④道路两侧环境条件差异较大时,宜将路侧绿带集中布置在条件较好的一侧;⑤干线道路交叉口红线展宽段内,道路绿化设置应符合交通组织要求;⑥轨道交通站点出入口、公共交通港湾站、人行过街设施设置区段,道路绿化应符合交通设施布局和交通组织的要求。

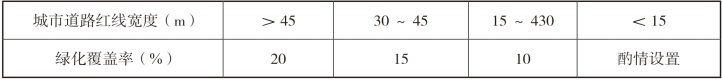

2)城市道路路段的绿化覆盖率宜符合表5-51的规定。城市景观道路可在表5-51的基础上适度增加城市道路路段的绿化覆盖率;城市快速路宜根据道路特征确定道路绿化覆盖率。

表5-51 城市道路路段绿化覆盖率要求

注:城市快速路主辅路并行的路段,仅按照其辅路宽度适用上表。

(6)其他功能道路。

1)承担城市防灾救援通道的道路应符合下列规定。

次干路及以上等级道路两侧的高层建筑应根据救援要求确定道路的建筑退线;

立体交叉口宜采用下穿式;

道路宜结合绿地与广场、空地布局;

7度地震设防的城市每个疏散方向应有不少于2条对外放射的城市道路;

承担城市防灾救援的通道应适当增加通道方向的道路数量。

2)城市滨水道路规划应符合下列规定。

结合岸线利用规划滨水道路,在道路与水岸之间宜保留一定宽度的自然岸线及绿带;

沿生活性岸线布置的城市滨水道路,道路等级不宜高于Ⅲ级主干路,并应降低机动车设计车速,优先布局城市公共交通、步行与非机动车空间;

通过生产性岸线和港口岸线的城市道路,应按照货运交通需要布局。

3)旅游道路、公交专用路、非机动车专用路、步行街等具有特殊功能的道路,其断面应与承担的交通需求特征相符合。以旅游交通组织为主的道路应减少其所承担的城市交通功能。

历年真题

1.下列关于城市道路系统的表述,错误的是( )。[2018-36]

A.方格网式道路系统适用于地形平坦城市

B.方格网式道路系统非直线系数小

C.自由式道路系统适用于地形起伏变化较大的城市

D.放射形干路容易把外围交通迅速引入市中心

【答案】 B

【解析】 方格网式道路系统非直线系数大。

2.下列( )是城市道路与公路衔接的原则。[2017-90]

A.有利于把城市对外交通迅速引出城市

B.有利于把入城交通方便地引入城市中心

C.有利于过境交通方便地绕过城市

D.规划环城公路成为公路与城市道路的衔接路

E.不同等级的公路与相应等级的城市道路衔接

【答案】 ACD

【解析】 城镇间道路与城市道路网的连接应有利于把城市对外交通迅速引出城市,避免入城交通对城市道路,特别是城市中心地区道路上的交通的过多冲击,还要有利于过境交通方便地绕过城市,而不应该把过境的穿越性交通引入城市和城市中心地区,B选项错误。在城市规划方面,规划环城公路与城市道路衔接具有较好的截留和疏散功能,但应该避免城市道路与公路直接衔接,以免对外交通直接对城市交通造成冲击,E选项错误。

3.下列关于城市道路网络规划的表述,错误的是( )。[2012-45]

A.方格网式道路系统适用于平坦的城市,不利于对角线方向的交通,非直线系数较小

B.环形放射式道路系统有利于市中心与外围城市或郊区的联系,但容易把外围的交通迅速引入市中心

C.自由式道路系统通常是由道路结合自然地形不规则状布置而形成,没有一定的格式,非直线系数较大

D.混合式道路系统一般是由同一个城市同时存在的不同类型的道路网组合而成

【答案】 A

【解析】 方格网式道路系统(棋盘式),非直线系数大。

5.城市道路系统的技术空间布置

(1)交叉口。

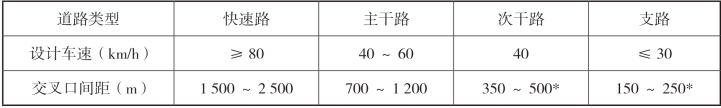

1)交叉口间距:交叉口的间距主要取决于规划规定的道路的设计车速及隔离程度。

加油站的出入口距道路交叉口不宜小于100m。

公共汽(电)车专用出口车道的起点距右转缘石半径起点的距离应大于70m。

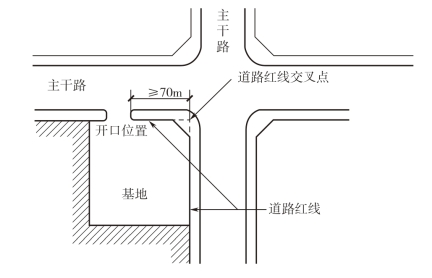

中等城市、大城市的主干路交叉口,自道路红线交叉点起沿线70m范围内不应设置机动车出入口。城市各级道路的交叉口间距见表5-52。

表5-52 城市各级道路的交叉口间距

注:“*”的表示小城市取低值。

2)交叉口技术空间。

新建道路网规划中,规划干路交叉口不应规划超过4条进口道的多路交叉口、错位交叉口、畸形交叉口;相交道路的交角不应小于70°(原来是60°),地形条件特殊困难时,不应小于45°。

平面交叉口转角部位红线应作切角处理,常规丁字、十字交叉口的红线切角长度宜按主、次干路20~25m、支路15~20m的方案进行控制。

3)其他要求。

城市道路与公路交叉时,若有一方为封闭路权道路,应采用立体交叉。

支线道路不宜直接与干线道路形成交叉连通。

建筑基地在城市主干路交叉口开口位置如图5-51所示。

图5-51 建筑基地在城市主干路交叉口开口位置示意图

(2)道路网密度。

道路网密度是城市道路长度与城市用地面积的比值。

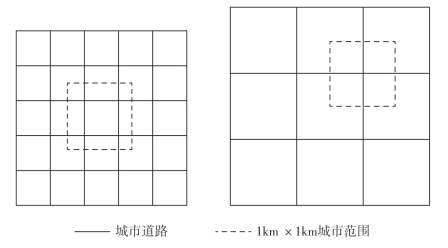

中心城区内道路系统的密度不宜小于8km/km2,城市建设用地内部的城市干线道路的间距不宜超过1.5km。

(3)集散道路与支线道路。

次干路主要起交通的集散作用,其里程占城市总道路里程的比例宜为5%~15%。

城市不同功能地区的集散道路与支线道路密度,应结合用地布局和开发强度综合确定,街区尺度宜符合表5-53的规定。城市不同功能地区的建筑退线应与街区尺度相协调。

表5-53 不同功能区的街区尺度推荐值

注:工业区与物流园区的街区尺度根据产业特征确定,对于服务型园区,街区尺度应小于300m,路网密度应大于8km/km2。

道路密度街区尺度换算如图5-52所示。

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图5-52 道路密度街区尺度换算示意

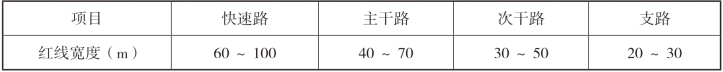

(4)道路红线宽度。

道路红线是道路用地和两侧建设用地的分界线,即道路横断面中各种用地总宽度的边界线,道路红线宽度又称为路幅宽度。一般情况下,道路红线就是建筑红线,即为建筑不可逾越线。但许多城市在道路红线外侧另行划定建筑红线,增加绿化用地,并为将来道路红线向外扩展留有余地。

道路红线内的用地包括车行道、步行道、绿化带、分隔带四个部分。道路红线实际需要的宽度是变化的(见表5-54),红线不应该是一条直线。

城市道路红线宽度(快速路包括辅路):规划人口规模50万人及以上城市,不应超过70m;20万~50万人的城市,不应超过55m;20万人以下城市,不应超过40m。

表5-54 不同等级道路的红线宽度

注:当设计车速大于50km/h时,必须设置中央分隔带。

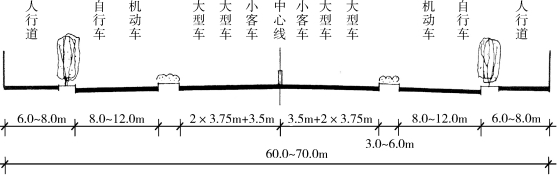

(5)道路横断面类型。

道路横断面类型如图5-53所示。

图5-53 道路横断面形式示意图

1)一块板道路横断面。

概念:不用分隔带划分车行道的道路横断面。一块板道路的车行道可以用作机动车专用道、自行车专用道以及大量作为机动车与非机动车混合行驶的次干路及支路。

交通组织:在混行状态下,机动车的车速较低。所以,一块板道路在机动车交通量较小,自行车交通量较大,或机动车交通量较大、自行车交通量较小,或两种车流交通量都不大的状况下都能取得较好的使用效果。

由于一块板道路能适应“钟摆式”的交通流(即上班早高峰时某个方向交通量所占比例特别大,下班晚高峰时相反方向交通量所占比例特别大),以及可以利用自行车和机动车高峰在不同时间出现的状况,调节横断面的使用宽度,并具有占地小、投资省、通过交叉口时间短、交叉口通行效率高的优点,仍是一种很好的横断面类型。

2)两块板道路横断面。

概念:两块板道路用中央分隔带(可布置低矮绿化)将车行道分成两部分。

交通组织:①解决对向机动车流相互干扰问题:规范规定,当道路设计车速大于50km/h时,必须设置中央分隔带。这种形式的两块板道路主要用于纯机动车行驶的车速高、交通量大的交通性干路,包括城市快速路和高速公路。②有较高的景观、绿化要求:对于景观、绿化要求较高的生活性道路,可以用较宽的绿化分隔带形成景观绿化环境。这种形式的两块板道路采用同方向机动车和非机动车分车道行驶的交通组织,也可以利用机动车和非机动车高峰错时的现象,在不同时段调节横断面各车道的使用性质,或调节不同车流的使用宽度。要注意不能将道路中间的绿地用作为居民的休憩地。③地形起伏变化较大的地段:将两个方向的车行道布置在不同的平面上,形成有高差的中央分隔带,宽度可随地形变化而变动,以减少土方量和道路造价。对于交通性道路可组织纯机动车交通的单向行驶;对于混合性道路和生活性道路,则可以考虑在每一个车行道上组织机动车单向行驶和非机动车双向行驶。④机动车与非机动车分离:对于机动车和自行车流量车速都很大的近郊区道路,可以用较宽的绿带分别组织机动车路和自行车路,形成两块板式横断面的道路。这种横断面可以大大减少机动车与自行车的矛盾,使两种交通流都能获得良好的交通环境,但在交叉口的交通组织不易处理得很好,故而较少采用。

此外,当主要交通干路的一侧布置有产生大量车流出入和集散的用地时,可以在该侧设置辅助道路,以减少这些车流对主要交通干路正常行驶车流的冲击干扰,在形式上类同于两块板道路。辅助道路两端出入口(与该交通干路的交叉口)间距应大致等于该交通干路的合理交叉口间距,如采用禁止左转驶入干路的交通管制,则间距可以缩小。

3)三块板道路横断面。

概念:用分隔带将车行道划分为三个部分的道路横断面。三块板道路通常利用两条分隔带将机动车流和自行车(非机动车)流分开,机动车与非机动车分道行驶,可以提高机动车和自行车的行驶速度、保障交通安全。同时,三块板道路可以在分隔带上布置多层次的绿化,从景观上可以取得较好的美化城市的效果。

交通组织:三块板道路由于没有解决对向机动车的相互影响,行车车速受到限制;机动车与沿街用地之间受到自行车道的隔离,经常发生机动车正向或逆向驶入自行车道的现象,占用自行车道断面,影响自行车的正常通行,易发生交通事故;自行车的行驶也受到分隔带的限制,与街道另一侧的联系不方便,经常出现自行车在自行车道,甚至机动车道上逆向行驶的状况,存在安全隐患。同时,三块板道路的红线宽度至少在40m以上,占地大,投资高;一般车行道部分的宽度在20~30m左右,车辆通过交叉口的距离较大,交叉口的通行效率受到影响。

一般三块板横断面适用于机动车交通量不十分大,而又有一定的车速和车流畅通要求,自行车交通量又较大的生活性道路或客运交通干路,不适用于机动车和自行车交通量都很大的交通性干路和要求机动车车速快而畅通的城市快速路。

4)四块板道路横断面。

概念:用分隔带将车行道划分为四个部分的道路横断。

交通组织:①四块板横断面就是在三块板的基础上,增加中央分隔带,解决对向机动车相互干扰的问题。四块板道路的占地和投资都很大,交叉口通行能力较低。②四块板横断面如果采用机动车与非机动车分行的组合断面时存在着矛盾:机动车车速超过50km/h必须设置中央分隔带,此时机动车流应是快速车流;而由于设有低速的自行车道,存在低速自行车流可能穿越机动车道的状况,必然会影响机动车流的车速、畅通和安全。如果限制非机动车横穿道路,则给道路两侧的联系造成不便,又可能出现在少数允许过街路口交通过于集中的现象,反而影响机动车的畅通和快速。③如果四块板横断面采用机动车快车道与机、非混行慢车道的组合时,车道分隔带不间断布置,可以形成兼具疏通性和服务性的道路功能。

(6)城市道路横断面选择与组合。

城市各级道路的横断面组合应有利于引导交通流在道路断面上的合理分布。城市道路横断面的选择与组合要综合考虑由两旁城市用地性质所决定的道路的功能、交通的性质与组合、交通流量、交通管理等多种因素。如城市快速路应该是封闭的汽车专用路,其横断面应采用分向通行的两块板形式。但在一些城市,快速路(环路)选用类似四块板的主辅路横断面形式,即将快速路与常速路组合在一个断面内,常速与快速、常速与常速的交通转换同在一个交叉口进行,即使采用立体交叉,也极易形成交通拥挤、阻塞,以及由于自行车、行人任意穿越道路而发生交通事故的问题,快速路应有的畅通性也受到了破坏。所以,城市快速路在必须穿越城市组团内中心地段时,可以采用高架方式与城市主干路立体组合,或选用四块板横断面,降低等级为城市交通性主干路。

城市交通性主干路的横断面(见图5-54)应该是机动车(准)快车道与机、非混行的慢车道的组合形式(常为四块板形式),而不是一般常采用的机、非分行的四块板横断面形式。城市交通性主干路的机动车快车道可以保证机动车辆的快速、畅通,满足道路“疏通性”的要求;而机、非混行的慢车道则可满足道路为两侧用地服务的功能要求;快车道与慢车道的交通在交叉口实现转换。为避免对快车道的干扰,保证快车道的快速、畅通,车行道分隔带应该通长布置。

图5-54 交通性主干路横断面示意图

交通性主干路快车道进出口的设置十分重要。一般要结合交叉口设计,采取先出后进的方式,把进出快车道车辆的交织路段设在慢车道上。

城市生活性主干路宜布置为机、非分行的三块板或分向通行的两块板横断面。

次干路和支路宜布置为一块板横断面。

6.城市道路系统规划内容

(1)原则。

按照与道路交通需求基本适应、与城市空间形态和土地使用布局相互协调、有利于公共交通发展、内外交通系统有机衔接的要求,合理规划道路功能、等级与布局。

(2)主要内容。

优化配置城市干路网结构,规划城市干路网布局方案,提出支路网规划控制密度和建设标准。

提出城市各级道路红线宽度指标和典型道路断面形式。

确定主要交叉口、广场的用地控制要求。

确定城市防灾减灾、应急救援、大型装备运输的道路网络方案。

历年真题

1.下列关于城市道路系统的表示,错误的是( )。[2019-37]

A.有信号控制的交叉口间距应相等

B.环形交叉口一般不适用于城市主干道交叉口

C.城市道路交叉口的距离也受城市规模大小的影响

D.道路红线内的用地包括车行道、步行道、绿化带、分隔带四部分

【答案】 A

【解析】 城市交叉口的间距主要和道路等级、红线宽度、设计车速有关,与是否有信号控制无关。

2.下列对城市交通的说法,正确是( )。[2019-38]

A.对城市道路交通的控制分为区域控制、路线控制

B.通过建立交通设施保障道路运行服务水平,是一种交通水平提升的方法

C.社会车辆禁停是属于线路控制的方法

D.设置公交专用车道属于区域控制

【答案】 B

【解析】 对城市道路交通的控制分为区域控制、路线控制和时间控制三种。社会车辆禁停是属于区域控制的方法。设置公交专用车道属于路线控制。

3.关于城市道路横断面选择与组合的表述,不准确的是( )。[2014-32]、[2012-43]、[2011-43]

A.交通性主干路宜布置为分向通行的二块板横断面

B.机、非分行的三块板横断面常用于生活性主干路

C.次干路宜布置为一块板横断面

D.支路宜布置为一块板横断面

【答案】 A

【解析】 城市交通性主干路的横断面应该是机动车(准)快车道与机、非混行的慢车道的组合形式(常为四块板形式)。

4.道路设计车速大于( )km/h时,必须设置中央分隔带。[2014-42]

A.40 B.50

C.60 D.70

【答案】 B

【解析】 道路设计车速大于50km/h时,必须设置中央分隔带。

5.关于四块板道路横断面的表述,正确的是( )。[2014-44]

A.增强了路口通行能力

B.能解决对向机动车的互相干扰

C.适合在高峰时间调节车道使用宽度

D.适合机动车流量大,但自行车流量小的道路

【答案】 B

【解析】 四块板横断面就是在三块板的基础上,增加中央分隔带,解决对向机动车相互干扰的问题。四块板道路的占地和投资都很大,交叉口通行能力较低。

6.下列不属于城市道路系统规划主要内容的是( )。[2013-45]

A.提出城市各级道路红线宽度和标准横断面形式

B.确定主要交叉口、广场的用地控制要求

C.确定城市防灾减灾、应急救援、大型装备运输的道路网络方案

D.提出交通需求管理的对策

【答案】 D

【解析】 城市道路系统规划主要内容包括:交叉口间距、道路网密度、道路红线宽度、道路断面类型、城市道路断面选择与组合。

7.下列哪项是城市快速路首选的道路横断面形式?( )[2010-45]

A.一块板横断面 B.二块板横断面

C.三块板横断面 D.四块板横断面

【答案】 B

【解析】 二块板横断面主要用于纯机动车行驶的车速高、交通量大的交通性干路,包括城市快速路和高速公路,快速路常用二块板横断面。

8.街角地块红线至少应满足下列哪项要求?( )[2010-62]

A.人行道的宽度 B.视距三角形

C.城市设计的需要 D.靠近路口的建筑出入口位置

【答案】 B

【解析】 由两车的停车视距和视线组成的交叉口视距空间和限界称为视距三角形,常作为确定交叉口红线位置的条件之一。

7.城市交通设施规划

(1)城市交通设施的分类。

包括城市各类交通枢纽设施(客运交通枢纽和货运交通枢纽)、道路交通设施(道路立交桥梁设施和停车设施)。

(2)城市客运交通枢纽规划。

1)客运交通枢纽分类。

城市综合客运交通枢纽,服务于航空、铁路、公路、水运等对外客流集散与转换,可兼顾城市内部交通的转换功能。

城市公共交通枢纽,服务于以城市公共交通为主的多种城市客运交通之间的转换。

2)综合客运交通枢纽的布置。

城市客运交通枢纽是指城市对外客运设施(铁路客运站、公路客运站、水运客运站和航空港等)和城市公共交通枢纽。

客运交通枢纽必须与城市客运交通干路有方便的联系,又不能过多地冲击和影响客运交通干路的畅通。

3)客运枢纽布局要点。

城市综合客运交通枢纽布局要点:

对外交通便利,服务主要活动中心(铁路场站、港口、机场等)。

宜集合公共交通枢纽设置。

必须设置公共交通衔接设施(如铁路和地铁的衔接设施)。

主要换乘交通方式出入口之间旅客步行距离不宜超过200m(火车站出入站口到地铁站出入口小于200m)。

集散客流大于5 000人,增设集散与转换用地(就是集散广场,设置的项目有公交车站、出租车、机动车停车场、非机动车停车场)。

城市公共交通枢纽布局要点:

宜与大型公建、公交首末站、地铁站、高铁站等合并布置。

转换客流大于2 000人,就应设公共交通枢纽。

用地规模,中心区2 000~5 000m2,其他地区2 000~10 000m2。

配套设施,必须配公交首末站、步行交通、非机动车停车场、出租车上下客。

4)客运枢纽规划的内容。

原则:按照人性化、一体化、节约用地的原则,优化布局客运枢纽,统筹各种交通方式的衔接。

主要内容:确定客运枢纽的规划布局和用地规模控制标准;提出相应的配套设施规划建设要求。

城市客运交通枢纽设施关系如图5-55所示。

图5-55 城市客运交通枢纽设施关系图

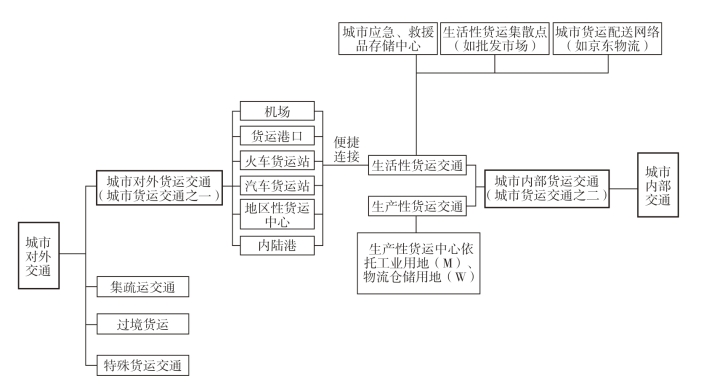

(3)货运交通枢纽。

1)城市货运交通系统分类。

城市货运交通系统包括城市对外货运枢纽及其集疏运交通、城市内部货运、过境货运和特殊货运交通。

具体来说包括城市仓库、铁路货站、公路运输货站、水运货运码头、市内汽车运输场站等,是市内和城市对外的货物储存、转运的枢纽,因而是城市主要货流的重要的出行端。

2)货运交通枢纽的布局。

货运交通枢纽的布局应与产业布局、主要交通设施(港口、铁路、公路等)、城市土地使用等密切结合,尽量靠近发生、吸引源,以实现物流组织的最优化,减少城市道路交通量。

3)特殊货运交通。特殊货运交通是指重大件货物、危险品货物以及海关监管等特殊货物应根据货物属性、运输特征和货运需求规划专用货运通道。

4)货运系统规划内容。

原则:依据城市功能布局,合理规划货运交通系统。

主要内容:确定城市货运枢纽、场站的规划布局、规模和用地控制指标;确定城市货运道路网络和管理对策。

城市货运交通枢纽设施关系如图5-56所示。

图5-56 城市货运交通枢纽设施关系图

(4)城市道路交通设施。

1)分类:城市道路交通设施包括跨河桥梁和为解决人流、车流相互交叉的立体交叉(包括人行天桥和地道)等。

2)布局:①城市主干路的位置设置跨河桥梁;②城市道路上的立体交叉主要应设置在快速路的沿线上;③在城市道路与铁路相交的节点也应设置分离式立体交叉;④在城市人流集中的路段或交叉口附近应设置人行立交。

历年真题

关于交通枢纽在城市中的布局原则的表述,错误的是( )。[2011-46]

A.对外交通枢纽的布置主要取决于城市对外交通设施在城市的布局

B.城市公共交通换乘枢纽一般应结合大型人流集散点布置

C.客运交通枢纽不能过多地冲击和影响城市交通性主干路的通畅

D.货运交通枢纽应结合城市公共交通换乘枢纽布置

【答案】 D

【解析】 货运交通枢纽的布局应与产业布局、主要交通设施(港口、铁路、公路等)、城市土地使用等密切结合,尽量靠近发生源、吸引源,以实现物流组织的最优化,减少城市道路的交通量。

(5)城市停车设施的布置。

1)分类及布局。

按车辆性质和类别可分为外来机动车公共停车场、市内机动车公共停车场和自行车公共停车场三类。

城市公共停车场宜在客流集中的商业办公区、旅游风景区、体育场馆和公共交通枢纽等处规划布局与选址。城市公共停车场宜结合城市公园绿地、广场、体育场馆及地下人防设施修建地下停车库。

根据城市交通的停车要求,可以将停车设施分为六种类型:

城市出入口停车设施:即外来机动车公共停车场,是为外来或过境货运机动车服务的停车设施。作用是从城市安全、卫生和对市内交通的影响出发,截流外来车辆或过境车辆,经检验后方可按指定时间进入城市装卸货物。这类停车设施应设在城市外围的城市主要出入干路附近。可配套一些商业和文化服务设施。

交通枢纽性停车设施:主要是在城市对外客运交通枢纽和城市客运交通换乘枢纽所需配备的停车设施,是为疏散交通枢纽的客流、完成客运转换而服务的。这类停车设施一般都结合交通枢纽布置。

生活居住区停车设施:包含自行车停放设施和机动车停放设施,一般按照人车分流的原则布置在小区边缘或在地下建设的停车设施。

城市各级商业、文化娱乐中心附近的公共停车设施:根据城市商业、文化娱乐设施的布局安排规模适宜的以停放中、小型客车为主的社会公用停车设施(另设置一定规模的自行车停车场地)。一般应布置在商业、文娱中心的外围。步行距离以不超过100~150m为宜。大型公共设施的停车首选地下停车库或专用停车楼。为了缓解城市中心地段的交通,实现城市中心地段对机动车的交通管制,规划可以考虑在城市中心地段交通限制区边缘干路附近设置截流性的停车设施,可以结合公共交通换乘枢纽,形成包括小汽车停车功能在内的小汽车与中心地段内部交通工具的换乘设施。

城市外围大型公共活动场所停车设施:包括体育场馆、大型超级商场、大型公园等设施配套的停车设施,这类停车设施的停车量大而且集中,高峰期明显,要求集散迅速。规划时既要处理好停车设施的交通集散与城市干路的关系,又要考虑与建筑、景观的协调,并使步行距离不超过100~150m。停车场布置在设施的出入口附近,以停放客车为主,也可以结合公共汽车首末站进行布置,并要考虑自行车停车场地的设置。

路边停车设施:城市主干路不允许路边临时停车,只能在适当位置设置路外停车场;城市次干路应尽可能设置路外停车场,也可以考虑设置少量的路边临时停车带,但需要设分隔带与车行道分离;城市支路,在适当位置考虑允许路边停车的横断面设计。

2)城市公共停车场服务半径。

城市公共停车场的选址要考虑合理的服务半径,与主要服务对象的距离在城市一般地区不宜大于300m,市中心地区不宜大于200m。大、中型停车场出入口不得少于2个,特大型停车场出入口不得少于3个。

3)机动车出入口设置。

机动车出入口的位置,距离道路交叉口宜大于80m;距离人行过街天桥地道、桥梁或隧道等引道口应大于50m;距离学校、医院、公交车站等人流集中的地点应大于30m。城市公共停车场规划用地总规模可按规划城市人口核算,人均城市公共停车场占地规模宜控制在0.5~1.0m2。

4)城市停车系统规划原则及编制内容。

原则:遵循城市停车设施的供给策略,综合利用城市土地资源和地下空间,确定各类机动车停车设施规划建设基本要求。

主要内容:确定城市机动车停车分区和不同类别停车需求的供给目标;提出城市配建停车指标建议及管理对策;提出城市机动车公共停车场规划布局原则。

历年真题

1.下列不能缓解城市中心区机动车交通拥挤量的是( )。[2019-25]、[2018-37]、[2011-45]

A.在中心步行街和广场地下建设地下停车场

B.利用小巷建设自行车停车场

C.在中心城区外围设置截留式停车场

D.对中心城区进行限行政策

【答案】 A

【解析】 在中心区步行街和广场地下建设停车场,可以减少中心区的部分停车难问题,但会吸引更多的机动车进入中心区,不能缓解城市中心区的交通拥堵。

为了缓解城市中心地段的交通,实现城市中心地段对机动车的交通管制,规划可以考虑在城市中心地段交通限制区边缘干路附近设置截流性的停车设施,可以结合公共交通换乘枢纽,形成包括小汽车停车功能在内的小汽车与中心地段内部交通工具的换乘设施。

2.下列关于停车设施布置的表述,正确的有( )。[2017-91]、[2010-90]

A.城市商业中心的机动车公共停车场一般应布置在商业中心的外围

B.城市商业中心的机动车公共停车场一般应布置在商业中心的核心

C.城市主干路上可布置路边临时停车带

D.城市次干路上可布置路边永久停车带

E.在城市主要出入口附近应布置停车设施

【答案】 AE

【解析】 城市各级商业、文化娱乐中心附近的公共停车设施,一般布置在商业、文化娱乐的外围,B选项错误。城市主干路不允许路边临时停车,只能在适当位置设置路外停车场,C选项错误。城市次干路应尽可能设置路外停车场,也可以考虑设置少量的路边临时停车带,但需要设分隔带与车行道分离,D选项错误。

3.下列关于停车场的表述,错误的是( )。[2013-35]

A.大型建筑物和为其服务的停车场,可对面布置于城市干路的两侧

B.人流、车流量大的公共活动广场宜按分区就近原则,适当分散安排停车场

C.商业步行街可适当集中安排停车场

D.外来机动车公共停车场应设置在城市的外环路和城市出入口附近

【答案】 A

【解析】 城市外围大型公共活动场所停车设施:包括体育场馆、大型超级商场、大型公园等设施配套的停车设施,这类停车设施的停车量大而且集中,高峰期明显,要求集散迅速。需处理好停车设施的交通集散与城市干路的关系,停车场布置在设施的出入口附近。

4.下列缓解城市中心区交通拥挤和停车矛盾的措施中,正确的是( )。[2013-90]

A.设置独立的地下停车库

B.结合公共交通枢纽设置停车设施

C.利用城市中心区的小巷划定自行车车位

D.在商业中心附近的道路上设置路边停车带

E.在城市中心区边缘设置截留性停车设施

【答案】 ABCE

【解析】 同[2019-25]解析。

5.下列关于城市停车设施规划的表述,正确的是( )。[2012-90]

A.城市出入口停车设施一般是为外来过境货运机动车服务的

B.交通枢纽性停车设施一般是为疏解交通枢纽的客流,完成客运转换服务的

C.生活居住区停车设施一般按照人车分流的原则布置在小区边缘或在地下建设

D.城市商业步行区的停车设施一般应布置在商业中心的外围

E.一般可在快速路、主干路和次干路两侧布置停车带,以方便对两侧用地的停车服务

【答案】 ABCD

【解析】 快速路和城市主干路不允许路边临时停车,只能在适当位置设置路外停车场,E选项错误。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。