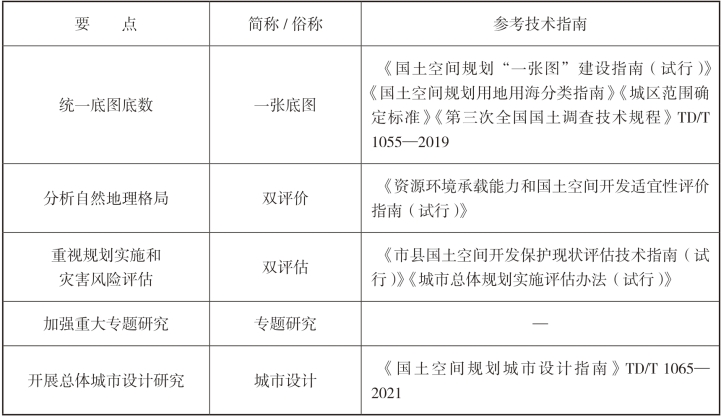

具体基础工作框架见表5-4。

表5-4 基础工作框架

1.统一底图底数(“一张底图”)

各地应在第三次国土调查(以下简称“三调”)的基础上,按照国土空间用地用海分类、城区范围确定等部有关标准规范,形成符合规定的国土空间利用现状和工作底数。统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准作为空间定位基础,形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的工作底图。沿海地区要增加所辖海域海岛底图底数。

(1)地类的细化与转换的基本要求。

地类细化调查的空间精度要求不低于第三次全国国土调查,细化图斑应在原有地类属性基础上,划分细化类别,确保与“三调”成果有效衔接;补充调查在充分利用已有数据基础上,通过采集位置、范围、等级、规模等信息补充国土空间规划编制所需的要素内容,例如城市内部公园绿地、公共服务、市政公用、交通和历史文化风貌区等。补充调查成果应避免与第三次全国国土调查或地类细化调查成果产生位置偏差或属性矛盾,确保空间关系正确、逻辑关系清晰、数据成果规范。各级各类国土空间规划编制及其中生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、自然保护地和历史文化保护范围的划定等内容均须与一张底图相对应。一张底图应随年度国土利用变更调查、补充调查等工作及时更新。

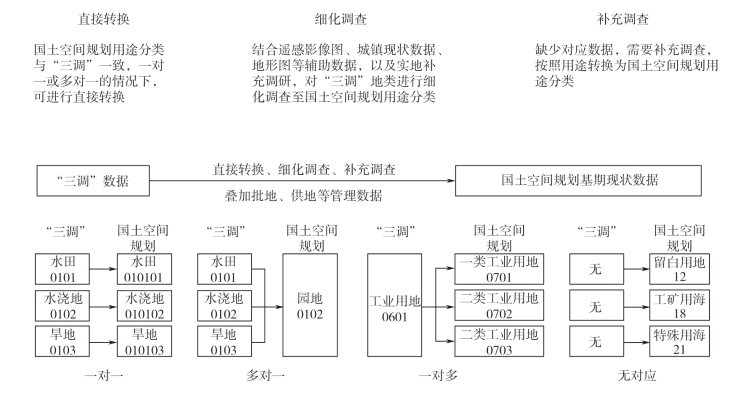

目前国土空间规划用地用海分类,采用三级分类体系,共设置22种一级类、80种二级类及30种三级类;“三调”工作方案用地分类,采用的是二级,共设置13种一级类、53种二级类。结合国土空间规划用途分类与“三调”数据的差异之处,分类对“三调”数据进行归并或细分形成国土空间规划分类。对“三调”数据和国土空间规划基数转换可通过直接转换、细化调查、补充调查等方式,在“三调”成果的基础上,转换为国土空间规划分类。

(2)地类的归并与细分。

对于国土空间规划用途分类中部分地类的含义与“三调”一致(一对一),或者多对一的情况下,比较好处理,可以直接转换。但是对于一对多的情况,需要细化调查,不能通过简单的转化完成。需要结合遥感影像图、城镇现状数据、地形图等辅助数据,以及实地补充调研,对“三调”地类进行细化调查至国土空间规划用途分类。同时,要对“三调”地类内涵有非常明确的界定,才能准确地将“三调”基础数据转化为国土空间现状一张图,如图5-2所示。

图5-2 “三调”数据与国土空间规划基数转换方式

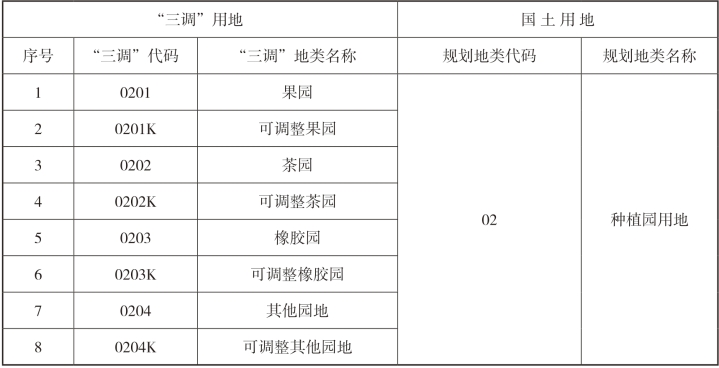

1)地类对应(一对一):“三调”中的盐田、内陆滩涂、水田、水浇地、旱地、其他草地、采矿用地、铁路用地、公路用地、农村道路、机场用地、港口码头用地、管道运输用地、河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、沟渠、冰川及永久积雪、田坎、盐碱地、沙地、裸土地和裸岩石砾地保留不变;“三调”中的红树林地名称对应为红树林;沿海滩涂名称对应为其他沿海滩涂;机关团体新闻出版用地名称对应为行政办公用地;轨道交通用地名称对应为城市轨道交通用地;水工建筑用地名称对应为区域公用设施用地(见表5-5)。

表5-5 “三调”用地分类与国土空间规划用地用海分类对应关系

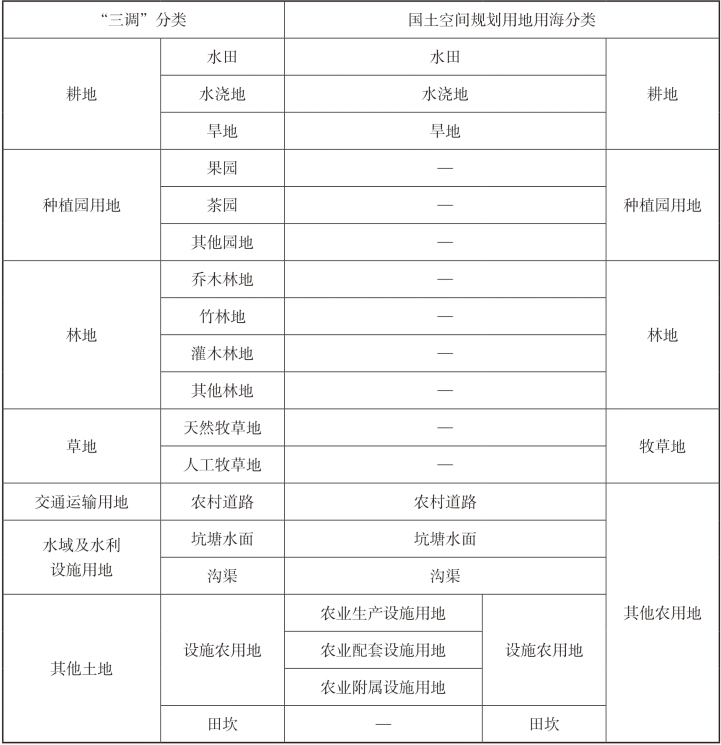

2)地类归并(一对多):“三调”中的果园、茶园、其他园地合并为种植园用地;乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地合并为林地;人工牧草地、天然牧草地合并为牧草地;森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地合并为沼泽,如表5-6所示。

表5-6 地类归并(一对多)

3)地类细分(多对一):利用卫星遥感影像、POI数据、城乡用地监测数据、地形图、地理国情普查等辅助数据,并通过外业补充调查,将“三调”中的设施农用地细分为农业生产设施用地、农业配套设施用地、农业附属设施用地和农村新业态服务用地;城镇住宅用地细分为一类住宅用地、二类住宅用地和三类住宅用地等,如表5-7所示。

表5-7 地类细分(多对一)

(3)用地地类的转换。

1)已验收耕地。规划基期年以前已验收的土地开发复垦整理地块,在“三调”中土地利用现状仍为验收前地类,在规划基数中按验收文件中的地类进行转换。

2)已批未用。规划基期年以前已办理农转用审批手续(含农整建新、违法补办,不含已盘活地块)、海域使用权审批手续或拥有土地使用权证,但“三调”地类与农转用审批文件、海域使用权证或土地使用权证上所载地类不一致的,在规划基数中按农转用红线、经认定的海域使用权证和土地使用证对应范围红线,转换为该农转用项目、海域使用权证或土地使用权证对应的用地地类。

3)原有存量建设用地。因低效用地二次开发、原拆原建或集体土地预征等原因已先行拆除,但“三调”中将其调查为非建设用地的地块,在规划基数中依据县级自然资源主管部门出具的证明材料转换为对应的建设用地地类。

4)绿地与广场用地。现状城乡建设范围内的绿地与广场用地,“三调”中调查为林地等其他地类,在规划基数中依据县级自然资源主管部门出具的情况说明,根据实际情况转换为公园绿地、防护绿地或广场用地。

5)“三调”建设用地中地类明显与实际不符的。在规划基数中依据县级自然资源主管部门出具的证明材料转换为对应的用地地类。

(4)“三调”未覆盖的海域利用现状数据应按以下方法进行分类转换。

1)“三调”未覆盖的无居民海岛范围依据海岛岸线调查中的潮间带数据确定,地类对应为无居民海岛。

2)“三调”未覆盖的海域部分根据海洋功能区划对应为海水水域。

3)对海洋功能区划实施后现状海岸线(有效岸线)向陆一侧除已纳入土地管理外的区域,利用海洋部门提供的历史遗留用海清查数据,并依据县级自然资源或海洋部门出具的证明材料或情况说明,在规划基数中转换为有权属用海(持有农业、建设、养殖等特定用途海域使用证的填海或围海等区域)、待处置围填海(已纳入围填海历史遗留问题清单处置的区域)或其他历史用海。

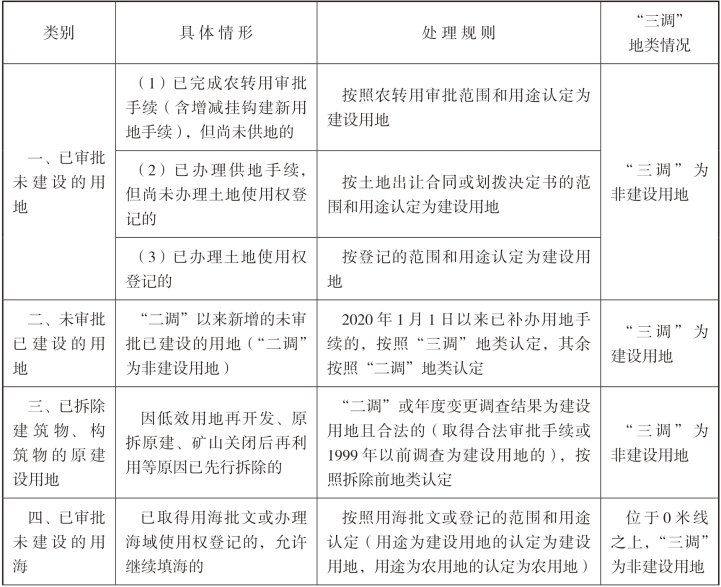

(5)根据《自然资源部办公厅关于规范和统一市县国土空间规划现状基数的通知》,对已审批未建设的用地、用海等五种情形分类进行转换按照表5-8的规则转换。

表5-8 规划现状基数分类转换规则

续表5-8

2.分析自然地理格局(“双评价”)

“双评价”是国土空间规划技术标准体系中的一项内容,是国土空间规划调查分析阶段的核心环节,是国土空间规划编制的前提和基础,是国土空间规划实施与监督的理论依据。

(1)特点。

评价方法上经历了从单要素向多要素系统综合评价的转变,从单一功能向全域要素功能的转变。双评价的作用也从总量调控转变为空间的约束与指引。

(2)主要任务。

资源环境承载能力评价:实际上是对自然资源和生态环境本底的相对客观的评价,判断区域内土地资源、水资源、矿产资源、能源、旅游资源、水环境、大气环境等资源环境要素,定量测度国土空间发展的综合潜力,对这个区域经济发展的最大人口规模、经济规模和建设规模提供的生态系统服务能力。

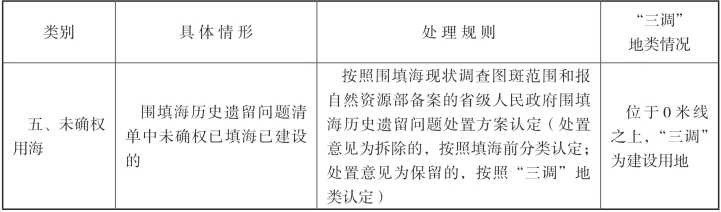

国土空间开发适宜性评价:用于判断国土空间自然条件对城镇(开发)、农业(开发)、生态(保护)三类利用方式的适宜程度及评判分级,是着重从资源保护和开发利用关系、人地关系分析基础上的分析和判断,如图5-3所示。

图5-3 “双评价”内涵

(3)主要数据准备。

目前数据来源渠道(主要来自各政府主管部门,比如国土部门、林业部门、气象部门。还有数据来自网络收集)多种多样,这就导致数据形式多样、质量不一;即使同一部门由于时间或技术应用关系也会导致数据质量不同、坐标系统不一,这就要对数据进行一致性处理,比如:

统一坐标基准和投影方式:评价统一采用2000国家大地坐标系,高斯-克吕格投影,陆域部分采用1985国家高程基准;

统一计算精度:优先使用矢量数据,使用栅格数据的采用30米×30米计算精度。为防止栅格范围与规划范围不一致,统一将栅格矢量化处理;

统一数据基础:以最新三调数据为准;

统一规划范围:某市(县)实际管辖范围2 000平方公里。

(4)主要内容。

研究当地气候和地形地貌条件、水土等自然资源禀赋、生态环境容量等空间本底特征,分析自然地理格局、人口分布与区域经济布局的空间匹配关系,开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价(以下简称“双评价”),明确农业生产、城镇建设的最大合理规模和适宜空间,提出国土空间优化导向。

包含3个功能指向,7个评价要素,见表5-9。

表5-9 “双评价”指标体系表

注:生态系统服务功能重要性(生物多样性、水源涵养、水土保持、防风固沙);生态敏感性(水土流失、沙漠化);气候灾害风险(雨涝、大风、低温冷害、高温热害、干旱、冰雹、雷电等);地质灾害(地震、崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷等);区位优势度(交通干线、中心城区和交通枢纽可达性、交通网络密度)。

活动积温:即作物某时段或某生长季节内逐日活动温度的综合,是表征一地的热量资源、作物生长发育对热量要求的主要指标。活动积温广泛应用于农业气候分析、农业气候区划和农业气象预报。通常把大于或等于10℃持续期内的日常平均气温累加起来,得到的气温总和,叫做活动积温。

盐渍化:土地盐渍化是指由于自然因素或人为不合理的措施,引起易溶性盐分在土壤表层积累的现象或过程,也称土地盐碱化。

(5)评价方法。

“双评价”的步骤应当依次开展资源环境要素单项评价(土地、水、气候、环境、生态、灾害、区位等)—资源环境承载能力集成评价—国土空间开发适宜性评价。其中涉及海域的,还要开展陆海统筹。不同功能指向和评价尺度,是要采用差异化的指标体系。

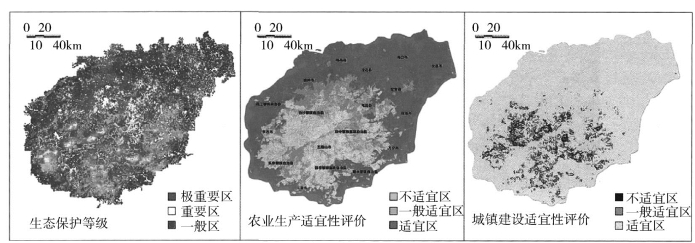

“双评价”对土地、水、气候、环境、生态、灾害、区位等进行单项评价,并集成得到国土空间开发适宜性评价结果。同时以土地、水资源为约束,分别评价生态保护重要性等级、可承载农业生产、城镇建设的最大规模。

具体方法参照自然资源部《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南(试行)》。

(6)评价工具。

新时期的国土空间规划将全面转入地理信息系统(GIS)平台。其包括数据采集、存储、查询检索、空间分析、显示表达、成果输出等各类功能,是“双评价”的重要载体。

(7)建立“双评价”单位传导机制。

在市级层面,结合省级评价基础,重点细化评价单元、提高评价精度,栅格数据宜采用30米×30米或更高精度。在县级层面,可在省级和市级评价的基础上,使用市级评价数据,重点围绕划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界,划定用途管制分区,优化国土空间格局。

(8)“双评价”成果及应用。

利用“双评价”科学评估国土开发保护底线。国土空间适宜性评价既是国土空间规划“三区三线”划定的基本步骤,更可为城镇、交通、产业、农业、生态等综合开发格局优化调整和空间布局提供依据,侧重对国土空间规划的“空间开发”探索。(https://www.xing528.com)

通过承载力综合评价识别土地开发强度分区,通过适宜性评价制定城市增长边界(见图5-4)。

图5-4 “双评价”结果示意

3.重视规划实施和灾害风险评估(“双评估”)

(1)评估内容。

1)开发保护评估。

结合自然地理本底特征和“双评价”结果,针对不确定性和不稳定性,分析区域发展和城镇化趋势、人口与社会需求变化、科技进步和产业发展、气候变化等因素,系统梳理国土空间开发保护中存在的问题,开展灾害风险评估。

参考技术指南:《市县国土空间开发保护现状评估技术指南(试行)》。

2)规划实施评估。

开展现行城市总体规划、土地利用总体规划、市级海洋功能区划等空间类规划及相关政策实施的评估,评估自然生态和历史文化保护、基础设施和公共服务设施、节约集约用地等规划实施情况。

参考技术指南:《城市总体规划实施评估办法(试行)》和各地最新的市县空间规划实施评估技术指南。

(2)灾害风险评估。

1)评估目的。①国土空间灾害风险现状评估主要是对国土空间现状的客观研究和动态监测,是对现状水平、现状特征、年度动态变化情况和背后原因的分析,可以作为各类规划编制的前期基础,也可以作为政府实施政策的反馈。②评估是国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的重要组成部分和一项重要的业务应用,评估以“一张图”系统中的各类源数据,包括三调底图数据、审批管理数据等,以及不断接入的国土空间规划数据、城区范围数据、经济社会数据等为基础,按照评估指标计算模型,通过叠加分析、筛选查询等,输出评估数量和空间分析结果,逐步形成可感知、能学习、善治理、自适应的监测评估预警平台。

2)评估范围。评估范围包括两个层次,市县域和城区。在市县域层次重点评估底线管控、国土空间安全、创新发展、对外开放、城乡融合、结构效率等指标。在城区层面重点评估城市的宜居性,包括公园绿地、广场和公共服务设施覆盖率、防灾减灾、地下空间等。

3)评估数据。评估数据以统计年鉴、部门公报、部门管理数据、第三次全国国土调查等统计数据为主体,尽量收集历年连续数据,以反映指标动态变化。在此基础上,充分运用手机信令、POI等大数据作为辅助,并向居民、游客发放调查问卷,开展公共服务、城市风貌等方面的需求调研和问题调查。

4)评估方法。根据《市县国土空间开发保护现状评估技术指南(试行)》,评估以指标评估为核心,以底线管控、结构效率、生活品质等28项基本指标为核心基础,可另行增设与时空紧密关联,体现质量、效率和结构的指标,按安全、创新、协调、绿色、开放和共享维度,建立符合地方实际的指标体系,各省在国家基本指标基础上,根据各省特殊情况进行增加变化。比如一个城市他周边生态环境良好,生物多样性丰富,那就可以增加生物多样性指数这个指标,体现城市特色。

针对评估指标数据,采用空间分析、差异对比、趋势研判等方法开展监测分析,从竖向的目标、区域、时间、空间等维度,横向的周边同级城市对比以及连续多年变动的数据进行趋势研判分析。结合各项指标数据表征,评估判断六个维度发展水平,并分析其存在的问题、国土空间发展面临的潜在风险、主要原因,并从动态维护、实施计划、配套机制等方面提出优化调整的可操作性建议。

(3)规划实施评估。

1)主要资料。

所在区域的第三次国土调查基础数据,主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划以及生态保护、林业、综合交通、历史文化保护等其他专项类空间规划,统计年鉴、统计公报及其他公开的部门统计资料等。

2)评估组织。

现行空间类规划实施评估应由本级人民政府组织、自然资源和规划主管部门具体落实,同级政府其他职能部门协同配合落实;市(县)人民政府可以委托具有相应资质的规划编制单位或者组织专家组承担具体评估工作,对“两规”[1]均已完成委托或单一开展评估工作的,由本级人民政府落实相关工作。

3)评估目的。①总结现有规划的实施成效和不足,为国土空间规划编制提供支撑。一方面梳理城市空间形态历史演进和发展轨迹,提取城市空间形态的结构性要素,了解城市发展历程,在现代城市规划建设中把握传统与现代的关系;另一方面结合当前城市人口、用地、产业等数据分析,评估规划实施效果,研判城市规划与城市空间扩张及用地结构的契合度,审视近五年来城市空间发展的成效和问题,分析原因,提出相应对策,为新一轮规划编制提供有力支撑。②承接国土空间规划编制,为城市发展趋势提出新战略。全面梳理周边区域城市群、国家、省市等上级机构对自身城市建设发展的新要求,以城市自身远景发展目标为依托,分析现行各类空间规划与未来发展的新形势、新战略、新要求是否相适应,在尊重城市发展规律前提下,提出适应自身发展的新战略。

4)评估主要内容。

对现行土地利用总体规划、城乡总体规划、林业草业规划、海洋功能区划等空间类规划,在战略目标评估、城镇建设发展格局评估、耕地与基本农田保护评估、空间管控评估、要素配置评估、现行各类空间规划方案合理性评估、区域发展的新形势与新要求分析、其他专项类规划评估(历史文化名城保护情况评估、风景名胜区保护情况评估)等方面的实施情况进行评估,并识别不同空间规划之间的冲突和矛盾,总结成效和问题。

5)成果报批。

市级(地级市)空间规划实施评估成果经市级人民政府审查同意后,上报省自然资源厅(报国务院审批的城市按国家要求执行)。

县级(含县级市)空间规划实施评估成果经本级人民政府审查同意后,报上级人民政府审查,经上级人民政府审查同意后,上报省自然资源厅。

6)评价指南。具体方法参照各地最新的“市县空间规划实施评估技术指南”。

4.加强重大专题研究(“专题研究”)

市级国土空间规划应结合地方特点和规划编制需要开展重大问题研究。可包括但不限于:

(1)研究人口规模、结构、分布以及人口流动等对空间供需的影响和对策;科学预测人口规模等内容。

(2)研究气候变化及水土资源、洪涝等自然灾害等因素对空间开发保护的影响和对策。分析全域水资源状况,包括:地表水资源的分布和年际年内变化情况、地下水资源的分布和地下水补排关系、水平衡状况等;分析全域水资源开发利用情况,包括:供水量及其变化情况、用水量及其变化情况、水资源开发利用程度、水资源利用效率等;科学预测未来水资源需求,提出水资源合理利用目标、保障能力建设和配置方案。

(3)研究重大区域战略、新型城镇化、乡村振兴、科技进步、产业发展等对区域空间发展的影响和对策。坚持以人民为中心,围绕绿色发展、高质量发展、区域协调发展、城乡融合发展等要求,落实上位规划战略要求,分析经济社会发展的主要趋势,明确全域国土空间开发保护的总体战略和目标指标,确定国土空间保护、利用、开发、修复、整治的主要任务;构建以城镇发展轴带、节点(或城镇圈)、重要保护地、生态环境分区、重要生态廊道等为主的开发保护格局;提出实现规划战略目标的途径措施。

坚持高质量发展的要求,明确产业发展的重要原则和重点领域,结合城镇和重大基础设施布局,提出产业园区的空间安排,有条件的地区应明确高新技术产业、战略性新兴产业的发展方向和空间安排,给予新产业、新业态、新模式相应的空间保障。对于产业集中发展区,可提出产业的资源消耗强度和产出指引。

县级规划应结合现代农业和乡村振兴的要求,提出农业发展的空间安排和重要支撑。

(4)研究交通运输体系和信息技术对区域空间发展的影响和对策。

(5)研究公共服务、基础设施、公共安全、风险防控等支撑保障系统的问题和对策。坚持以人为本,提出政策性住房发展战略、目标与用地保障措施;坚持普惠共享,提出教育、文化、医疗、体育、养老体系等的设计任务和设施配置标准,明确城乡基本公共服务一体化的实现路径;坚持公平公开,分类梳理邻避设施建设需求,明确建设管理和空间管控措施。

(6)研究建设用地节约集约利用和城市更新、土地整治、生态修复的空间策略;生态修复和土地整治,挖掘“存量用地”等内容。

(7)研究自然山水和人工环境的空间特色、历史文化保护传承等空间形态和品质改善的空间对策。以绿色发展为导向,明确林地、草地、湿地、矿产、海洋等自然资源保护利用的任务和目标。保护优先,提出各类自然资源的主要保护空间类型、位置及管控要求;节约优先,协调资源开发与保护的关系,提出各类自然资源高效利用的要求。

(8)研究资源枯竭、人口收缩城市振兴发展的空间策略。

(9)综合研究规划实施保障机制和相关政策措施。

5.开展总体城市设计研究(“城市设计”)

(1)研究要点。

将城市设计贯穿规划全过程。基于人与自然和谐共生的原则,研究市域生产、生活、生态的总体功能关系,优化开发保护的约束性条件和管控边界,协调城镇乡村与山水林田湖草海等自然环境的布局关系,塑造具有特色和比较优势的市域国土空间总体格局和空间形态。基于本地自然和人文禀赋,加强自然与历史文化遗产保护,研究城市开敞空间系统、重要廊道和节点、天际轮廓线等空间秩序控制引导方案,提高国土空间的舒适性、艺术性,提升国土空间品质和价值。

将总体城市设计作为前期研究,而不是规划主要内容,强调的是它的基础性作用。总体城市设计在空间尺度上是“全域+中心城区”二者并存。总体城市设计主要内容包括市域全域空间格局设计,城市空间品质设计及政策设计。

(2)设计依据。

自然资源部《国土空间规划城市设计指南》TD/T 1065—2021是目前主要的技术文件依据。

(3)市县域层面。

在市县域层面运用城市设计方法,协调城镇乡村与山水林田湖草的整体空间关系,对生态、农业和城镇空间进行全域全要素整体统筹,强化市县域整体空间秩序。

1)全域全要素特色资源的评估和保护。进行市县域自然山水、历史文化、都市发展等特色资源的识别和评估,并提出保护与发展要求。

2)明确市县域整体特色定位。根据市县域特色资源禀赋,结合上位规划、市县性质、发展定位、功能布局、制约条件、公众意愿等,从区域协同、城乡统筹的高度确定市县域整体特色定位。

3)协调城镇乡村与山水林田湖草的整体空间关系。梳理市县域空间演进脉络,妥善处理自然与人工、保护与发展的关系,提出城镇乡村与山水林田湖草相协调的整体空间关系。重点关注对自然环境产生干预的建设活动,协同其他专项规划共同参与“三条控制线”的研究与制定过程,优化规划管控底线。

4)提出市县域蓝绿空间网络的框架性导控要求。综合考虑市县域空间格局,结合自然山水、历史人文、公共设施等资源,建设组织合理、结构清晰、功能完善的市县域蓝绿空间网络。提出结构性绿地、水体等开敞空间的布局要求,增强开敞空间的生态服务功能(如改善热环境、风环境),并为市民提供多样化的公共游憩和康乐设施。

5)形成覆盖城乡不同地区的分类设计指引。结合特色资源和管控主体,以空间特色为导向,形成覆盖城市与乡村的分类设计指引,尤其注重乡村地区空间特色的营造与提升,为下一层次的规划与设计提供指导依据。

(4)中心城区层面。

在中心城区层面运用城市设计方法,整体统筹、协调各类空间资源的布局与利用,合理组织公共空间与景观风貌系统,提升城市空间品质与活力。

1)构建城市特色空间结构。综合自然环境、历史人文等因素,对各级城市中心、发展轴线和功能片区等分别进行梳理,确定城市特色空间结构并提出城市功能布局优化建议。

2)组织城市公共空间系统。充分挖掘文化特色和场所精神内涵,组织多类型、多层次、多功能的城市公共空间系统。对重要的广场、街道、公园、绿地、水体等提出框架性引导要求,优化慢行系统、游览线路等公共活动通道,打造开放舒适、生态宜人的行为场所体系。

3)完善城市景观风貌系统。结合公众意象调查,对重要的标志、路径、节点、边界、片区等景观要素分别进行梳理,构建可感知、可识别与可延续的城市景观风貌系统,系统展示自然山水、历史文化和都市发展魅力。

4)对城市标志节点、视线通廊、天际线等关键要素提出导控要求。研究各类标志节点的分布。

对其空间形态及风貌特征等提出导控要求。研究城市重要特色资源“观”与“被观”的空间关系,明确重要视线通廊的导控要求。对城市天际线、色彩等要素进行系统构建,并提出导控要求。

5)明确城市设计重点控制区。明确对于延续地方文脉、彰显城市特色、提升国土空间品质有重大影响的片区,如城市中心区、新城新区、旧城更新区、交通枢纽地区、滨水地区、沿山地区、历史风貌与遗产保护区等,提出框架性要求。

(5)纳入总体规划中的城市设计内容。

为国土空间总体规划的发展目标、空间结构、底线约束等内容提供技术支撑和优化建议的同时,应将以下内容以独立章节的形式纳入国土空间总体规划。

1)跨区域层面:跨区域特色空间结构、跨区域特征区、重要开敞空间等。

2)市县域层面:整体特色定位、城镇乡村与山水林田湖草的整体格局、市县域蓝绿空间体系、城乡分类设计指引等。

3)中心城区层面:城市特色空间结构,公共空间系统,景观风貌系统,标志节点、视线通廊、天际线等关键要素,城市设计重点控制区等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。