“对于符号胜过实物、副本胜过原本、表象胜过现实、现象胜过本质的现在这个时代……真理被认为是亵渎神明的,只有幻象才是神圣的。事实上,神圣性正依真理之减少和幻想之增加的程度而增加,所以,最高级的幻想也就是最高级的神圣。”[28]

每一个人都有想象的权利,想象力是艺术的生命力。歌德曾经说过,艺术中最伟大的思想就是幻想。苏珊·朗格认为所有的艺术都可以营造幻象,这是艺术的共性,也是艺术家的任务。苏珊·朗格指出:“每一种艺术都以不同程度的纯粹性和精巧性表现了艺术家所认识到的情感和情绪,而不是表现了艺术家本人所具有的情感和情绪;它表现的是艺术家对感觉到的事物的本质的洞察,是艺术家为自己认识到的机体的、情感的和想象的生命经验画出的图画。”[29]

想象是人类特有的一种富有创造性的心理能力,具有以下几个特征。首先,想象具有创造力。“‘想象’就是一种创造形象的观念活动,‘想象’是展示意义世界的最佳媒介,它具有‘及物’性和‘超越’性。‘想象’的功能在于‘无中生有’地化抽象为具体,并‘有中生无’地让‘不在场’者拥有一种‘在场性’。”[30]

其次,想象是一种自由的意识行为。萨特说过:“想象不是意识借以获得经验的一个额外增加的功能。想象正是体验自由时的整个意识……”[31]想象可以穿越现实时空的限制,天马行空,任意驰骋。

再次,想象是一种心理过程,它是头脑中已有表象经过结合和改造后产生新表象的心理活动。麦克卢汉说过,媒介是人体的延伸,而想象也会在人体的各个器官之间延伸,从心理到生理、从视觉到触觉。丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)认为城市数字化、通信的革命、运输的革命给人们所居住的空间带来“运动、速度、光和声音的新变化,这些变化又导致了人们在空间感和时间感方面的错乱”[32],都市的“技术文明不仅是一场生产革命,而且是一场感觉的革命”[33]。麦克卢汉认为当“技术使人的一种感官延伸时,随着新技术的内化,文化的新型转换也就迅速发生”[34]。苏珊·朗格说过,“艺术是一种技艺,……它的目的就是创造出一种表现性形式——一种诉诸视觉、听觉,甚至诉诸想象的知觉形式,一种能将人类情感的本质清晰地呈现出来的形式”[35]。

最后,想象可夸张、可变形,想象与客观现实会有一定的关联,是客观现实的反映。法国哲学家萨特(Jean Paul Sartre)提出过一个重要的概念——“想象界”,他否定想象和真实世界的无关性,认为想象不是无根无据、无缘无故的,人的一切想象都与存在有着必然的联系,任何想象都是模拟真实空间的反应。萨特区分了想象界和实在界,认为形象是想象界的东西,形象是现实非真实化。当主体在想象过程中,所想象的对象不一定是真实的物体,而可能是“物体的影子、幻影、替身和一种新的镜子中的复制品”。[36]詹姆逊也认为,“形象、照片、摄影的复制、机械性的复制,以及商品的复制和大规模的生产,所有这一切都是类像。所以,我们的世界,起码从文化上来说是没有任何现实感的,因为我们无法确定现实从哪里开始或结束”[37]。

想象空间自传统艺术开始就一直存在,比如绘画艺术、建筑艺术、音乐艺术和影视艺术等,这里的想象仅存在于创作者和接受者的脑海之中,它可以浮想联翩,却各人各异。但在数字时代,对于艺术作品的空间想象区别于传统艺术作品,它可以将想象变得非常具体,可以将想象空间直接展示于虚拟空间甚至是真实空间中,连接并影响到真实的生活空间。

想象性(Imagination)是比亚迪(G.Burdea)和夸费特(P.Coiffet)总结的虚拟现实的一个重要特征,也是数字时代艺术空间呈现带给主体的重要感受,它进一步延伸了艺术的空间感。前文提到,很多艺术创作者根据想象力创作的艺术形式均在数字时代得到实现。吉布森的《神经浪游者》(Neuromancer)是一本科幻小说,吉布森在小说中构想的赛博空间是如今赛博空间的雏形。他提出了交感幻觉(Consensual Hallucination),这是由身体某一部分的刺激引起其他部分的反应所产生的幻觉,是人们接触了赛博空间的后遗症。帕克等人这样评价他:“吉布森在其科幻小说中以对赛博空间的引起幻觉的说明,以数码边疆提供了第一个社会的与空间的蓝图。……他的作品探索了连线的数字文化的含义,对于虚拟现实领域的科学家、研究者、理论家和艺术家产生了巨大的影响。他有关存在于计算机网络联系之中的可居住的沉浸性领域、可以无限扩展的流动建筑空间的观念已经打开了通向新的文艺形式之门,并塑造了我们对于虚拟环境所提供的可能性的期待。”[38]海姆也认为吉布森的小说引起人们的一些幻想,他从计算机模拟的一些人物的肉体和人格,“提出网络空间最深刻的存在论的问题”[39]。使用AR技术的“Layar”浏览器也是源于科幻小说作家弗诺·文奇(Vernor Vinge)的一本名为《彩虹尽头》(Rainbows End)的书,三个年轻人吸取了书中的灵感并将它转化为现实。

空间的想象幻觉是对艺术空间感受的延伸,视听艺术作品会带来身体空间、位置、身份、声音空间的想象,通过想象延伸作品的空间感。

每个人都只有一个身体,每个身体占据着一定的真实空间,身体在不断地与外界进行着物质能量的交换,每个身体都必然有着从出生到死亡的过程。

拉康(Jacques Lacan)提出著名的“镜像理论”,人在婴儿期就能建立镜像,能够认出自己在镜中的影像,意识到自己身体的完整性。其“功能在于建立起有机体与它的实在世界之间的关系,或者如人们所说的,建立内在世界与外在世界之间的关系”[40]。英国经验论代表人物乔治·贝克莱(George Berkeley)提出“视觉空间”的观念,形成了“空间三维认知”的主观唯心主义观点。柏格森、笛卡尔提出的经验主义式的身心二元论,主张身体和心灵截然分开,相比身体知觉的不可靠,只有心灵才能揭示世界的本质。梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)提出“具有身体的性的空间”,他的“身体—主体”的观念包括人的存在、空间和生活的世界。布尔迪厄把身体看作是一个场域空间。尼采和福柯认为身体是权力意志本身,是权力的产品和结果。进入数字时代,J.D.Boletr否定了笛卡尔的观点,他认为,“依照笛卡尔的观点,由影像是不能获得真知的,故通过虚拟实在的头盔上的目镜也无法获得真知。然而,虚拟实在用事实推翻了笛卡尔的这个观点。通过使用者在影像中的漫步,所有抽象的东西都变成了一系列具体的可视物……虚拟实在的目的不是寻求理性的确定性,而是使个体获得随影像变换而移情的能力”[41]。

在西方思想史上,身体一直是一个重要的话题,被无数思想家、哲学家所讨论,“身体和密闭的空间永远处于一种紧张状态,身体总是要突破禁锢自己的空间”[42]。身体不仅是指人的自身所拥有的,还包括身体所印刻的观点、文化和信息,“身体不是一个消极被动的场所,人有各种社会信息铭刻其上,而是社会本体论的积极要素。不能只满足于单单指出身体体现在文化中,或是指出它提供了一系列文化表现的模式。身体是一种感觉性—实践性的行动因子,形塑着文化,生产着文化。”[43]

美国学者奥尼尔(John O’Neill)将身体分为生理身体和交往身体,他说:“我们所拥有的并正在加以思考的交往身体是我们的世界、历史、文化和政治经济的总的媒介。”[44]除了生理身体和交往身体,赛博空间中还存在着赛博身体。生理身体体现人与自我的关系,交往身体体现人与人的交往关系,赛博身体体现人与机器的交往关系。

生理身体是每一个人自出生时就拥有的自然身体,不具有永恒性,随着死亡自然身体会消亡。生理身体可以被改造、被修饰、被增强,拥有原来身体无法拥有的能力。

南非短跑名将、被称为“刀锋战士”的奥斯卡·皮斯托瑞斯(Oscar Pistorius),是第一个与健全的人共同鏖战于奥林匹克残疾人运动会的双腿截肢运动员。他的J型假肢是由高性能碳纤维复合材料制成的,具有较高的科技含量,可以存储和释放能量,完全能够模仿正常人的脚与踝关节的反应动作。而对于他的J型假肢参赛是否公平的讨论也从未间断过,2007年国际田联专门组织专家,详细研究皮斯托瑞斯的刀片假肢可以在多大的程度上来帮助运动员。在12部高速摄影机的参与和其他各类科学仪器共同分析下,结果表明假肢的确让皮斯托瑞斯大为受益,同样的速度下他可比正常选手减少支出约四分之一的体能,同样的时间他可以步伐更快、步幅更大。除了腿,身体的其他部位如耳朵、手臂,等等,都可以被修饰、被改造,改造过的生理身体拥有巨大的能量。

除了改造增强功能,人的身体还可以通过监测被预知。法国埃森哲实验室的研究人员2005年曾宣布,他们发明了一种“智能魔镜”,可以预知人们未来的模样。所谓的“魔镜”其实是一台液晶平面显示屏和一组高科技影像监控镜头精密相连,同时连着一台具有强大图像处理功能的计算机。任何被“魔镜”预测的人,其实是24小时处在“魔镜”的包围式监测下,它会记录下你每天看电视、吃薯片和蛋糕、喝啤酒,以及做各项运动的时间。电子系统会根据其监测数据形成最后具体的影像信息。你只要一按按钮就可以看到自己5年以后的模样了。除了身体外形的变化,这面镜子还可以预测你的“面子”问题,用同样的数据分析方法展示在经历了5年的日晒风吹以及化妆品、酒精、吸烟的考验后,你的脸上会出现多少雀斑或皱纹。研究人员表示这款镜子主要起监督和督促的作用,在未来的应用中还会对用户的很多方面产生影响。

身体是人和世界交往的媒介,是接收信息、表达自我、社会交往的中介。在交往过程中,身体会带来更多的空间想象。

人的身体已经可以代替传统的身份证、护照、信用卡等,作为身份验证的符码进行各类的社会交往。继指纹验证后,人脸也可以作为一种身份通行证。消费者只需在手机上安装贝宝(PayPal)应用并上传自己的照片,进店时输入密码并通过定位来选择所消费的门店,结账时在应用上就能查看完整的账单,只需在服务员的iPad上点支付即可完成交易。刷“脸”消费模式会被越来越多地应用到社会交往、生活娱乐中。

谷歌眼镜式的增强现实技术为收集脑电波数据提供了一种可能,用户在佩戴这款眼镜时,可以不间断地记录脑电波,根据脑电波可以反映出用户的实时状态。比如在平时的学习和工作中,眼镜可以记录用户的压力水平变化。AR系统中的脑电波还可接受实时的神经反馈,让用户随时了解自己的大脑状态,从而调整到最适宜的状态。另外,这种技术也有着很好的情景感知,在提供内容和信息时,不仅将地点和视觉输入考虑在内,同时也会兼顾到用户的自身状态,比如当用户有些疲惫想找酒店时,系统会显示附近的所有酒店和餐厅的信息。

赛博身体是由生理身体的主体在赛博空间创造的虚拟的、临时的身体。赛博身体可以被看作是人在虚拟空间的化身,代替人类完成其生理身体在现实空间中所有完不成的任务和想象。海姆说过:“全副感官输入装置武装起来的网络行者坐在我们面前,他们似乎是而且确实是不再属于我们这个世界了。悬浮于计算机空间当中,网络行者摆脱了肉体的牢笼,出现在充满数字情感的世界中。”[45]

2014年的电影《机械战警》(RoboCop)就讲述了一个关于赛博身体的故事。2028年的底特律市犯罪十分猖狂,作战机器人已经投入到国家的维和任务中,男主角亚历克斯·墨菲(Alex Murphy)是一名非常正直的警察,被犯罪分子安装在车上的炸弹炸成重伤,四肢只留下一条手臂。为了救他,OmniCorp公司将他改造成了生化机器人“机械战警”,成为一个具有超强战斗力的机器警察来与恶势力作斗争,其赛博身体在真实空间中完成了真正警察无法完成的任务。

《机械战警》中的赛博身体是在生理身体上通过改造和增强形成的,电影《银翼杀手》中的赛博身体则是完全复制出来的,全面超越了生理身体。拍摄于1982年的电影《银翼杀手》(Blade Runner),其故事发生在2019年的洛杉矶,人类创造出了高科技产物复制人,复制人在体魄上胜于人类,拥有与人类相同的智慧与感觉,但只拥有四年的生命。他们被派去开拓外太空,干最脏最累的活儿,虽然复制人是被制造出来的,但他们也有着完整的情感和好恶,他们对于自己的生命充满留恋,希望拥有和正常人类一样的生命。但地球上的真实人类不允许复制人成为真正的人类,于是生理身体与赛博身体发生了一场混战,其中还产生了大量的情感纠葛。

“我们的皮肤——我们来自世界的保护外壳——将被打破。同时,随着远程信息处理有机体的延展,我们将看到它通过技术汞合金进行渗透,产生了一个具备生物技术两性生命的形式——唐娜·哈洛威(Haraway)将其命名为赛博人。”[46]赛博身体的空间想象,既表达了人类对于身体虚拟化、网络化的一种想象和向往,同时也表达了当人类控制不了赛博身体时,对于赛博身体的一种惧怕。而如果未来的人类身体可以不再以血肉之躯作为基础,整个社会生态将产生翻天覆地的变化。

“位置”,可理解为场所、方位、地点,是一个空间中的具体的点。在艺术作品中,“位置”有三重含义,一是艺术作品本身所处的位置,二是承载作品的媒体所处的位置,三是受众在感受、欣赏艺术作品时所处的位置。

网络的发展将我们带入到虚拟空间,而媒体的进步又将虚拟空间带回到真实空间,这便促成了位置媒体的出现。

位置成为数字媒体时代的香饽饽,是新媒体业务的聚集之地。全球定位系统(GPS)可以准确地告知人们所处的位置并将位置发布,谷歌地图可以细致到呈现所覆盖地方的一处房子、一个院子,这些均用在了城市生活中的交通定位、物流跟踪、旅游服务、艺术创作、生物科技等功能中。现在城市大量覆盖的监控摄像头也是位置媒体参与城市建设的重要工具,现实位置和虚拟位置彼此交错,形成混合现实。

麦克卡洛(Malcolm McCullough)在《论位置媒体的都市化》一文中从五个方面概括了位置媒体的意义,分别是“从虚拟化到具体化、从宏观到微观、从通用到定位、从行为到内容、从推销到张贴”[47]。位置空间的定位想象形成的位置游戏、位置地图、位置监控艺术成为位置参与叙事的新型艺术形式。

位置媒体通过定位技术让受众获得大量便利的同时,也泄露了很多个人隐私,在信息安全等方面遭到众多质疑。

移动通信日益显示出比固定通信强大的能力,无线通信已经全方位覆盖了我们的生活,移动真正地改变了生活。从20世纪90年代发展起来2G网络,到21世纪初3G网络的突起,无线通信的能力日益强大。2013年8月14日公布的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》的文件提出,“要扩大第三代移动通信(3G)网络覆盖,优化网络结构,提升网络质量”。同时,文件也提到了关于4G牌照发放的问题,并表示将“推动于2013年内发放第四代移动通信(4G)牌照。加快推进我国主导的新一代移动通信技术时分双工模式移动通信长期演进技术(TD-LTE)网络建设和产业化发展”[48]。12月4日,这件事情终于铁板钉钉,工信部正式向三大运营商中国移动、中国联通和中国电信发放了4G牌照,运营商们正式获得了经营许可证。相较于3G的网络,4G的速度能快10倍以上,而预测中未来5G的速度更是可以达到3G的300倍。

移动技术和无线技术的发达使用户的自由度大大增强,用户可以随时随地接收、发布信息,微博、微信、在线影院等都是移动媒体发展的代表性产品。现在各地都在争抢实现无线城市,为整个城市提供随时随地随需的无线网络接入,并建设与政府工作、企业运营、人们生活相关的无线信息化应用。2016年G20峰会选择在杭州召开,很大一部分原因是因为杭州发达的互联网经济,目前全国超过三分之一的电子商务网站都在杭州。杭州是4G的试点城市,2015年4G基站就突破了一万个,在西湖景区还有50多个基于4G网络的“智慧西湖”信息服务亭,为游客提供全方位的服务。杭州早在2012年3月就推出了4G网络免费体验的公交线路,公交乘客可以随意地上网、在线看电影等。这样的模式也逐渐被其他城市学习。

移动终端已经极大地影响了人们的生活,在英国电视剧《黑镜》第二季中观众能够明显感受到,无论是Be Right Back 中的男女主角,还是White Bear 中的“群众演员”,都是手机一直不离手,这个移动终端似乎成了人的身体的一部分,可以完成社交、支付、指示、记事等一切事宜。科学家们已经给出了未来智能手机的发展方向,手机可以佩戴,还可以任意弯曲,能够更好地与人体贴合在一起,类似眼镜、手表、皮带、领带等。

位置空间的定位和移动功能,会给艺术创作提供大量的想象素材。移动中的任何物体都可以被定位追踪,一个固定位置空间的任何历史文化信息都可以通过增强技术等方式呈现,“前者标志着一个移动中的用户对应多个位置,后者标志着一个位置对应多个移动用户。这种物与位置的对应关系不仅成为监视与反监视的背景,也成为艺术创作、传播与鉴赏的新契机”[49]。

“遥在”意味着此在与彼在的和谐统一。“传播新技术最重要的作用之一就是消除距离,你要联系的人是在另一个房间还是在另一块大陆,是无关紧要的,因为这一高度中介化的网络将不受遥远距离的限制。”[50]莫尔斯(M.Morse)认为:“图像的交互性控制以及随之而来的世界的远程控制被称为‘遥在’,在欧洲经常以‘远程通信’知名。任何阐述行为或符号类型的行动,一旦与远程执行指令的机器联系起来,可以具备世界的、必定是远程通信的权力。”[51]

遥在的传输方式有几种,一是A被传到B地,二是B被传到A地,三是A和B被共同传到C地。遥在艺术包括三种类型,“一是双方(或多方)都是主动者的远程通信艺术;二是用户通过遥控机器人实施的远程操作艺术;三是用户通过化身在计算机生产的假想世界中活动的远程传输艺术”[52]。(https://www.xing528.com)

加利福尼亚大学伯克利分校机器人学教授、伯克利新媒体中心主任肯·戈德堡(Ken Goldberg)的作品《远程花园》(Telegarden)是一件结合远程通信和机器人的遥在艺术作品。《远程花园》开发地是在南加州大学,现在设于奥地利,是一种让网络用户查看并与一个种满活生生植物的远程花园进行互动的一种艺术装置,用户们可以通过一个工业机器人手臂的动作来种植、浇水并监测种子的生长过程。每个用户都可以进入网站欣赏这个真实的花园,但想要灌溉或播种,就必须在网上注册并使用口令。该作品1995年6月上线,一年后就有9000多人通过网络遥在培养了这个花园,通过网络遥在去想象他们的园友。当有100个点击时,园丁们还可以选择是否让机器人的手在土地上洒下更多的种子。来自世界各地的园丁们操纵机器人灌溉并观察植物的生长情况,还彼此通过电子邮件、网络日志分享了培育花草的各种心得,他们对于自己的花草很有感情,希望种子可以健康成长,因事不能上网照看时还会委托他人。这个作品是一个典型的遥在艺术,一端是真实的花园,一端是真实的园丁,两端通过电脑空间连接在一起并产生了互动。

在很多视听艺术作品中,存在着大量的混合现实,往往真实空间与虚拟空间交织在一起,连主体也完全不能分辨自己所处的位置到底是真实的还是虚拟的,这样就会带来位置的虚拟想象。

在电影《盗梦空间》中,梦境始作俑者就是被自己的本领所害。男主角多姆·柯布和妻子梅尔有个独特本领,可以潜入别人的梦境窃取潜意识中有价值的信息和秘密,他们称这种绝技为“摄梦术”,同时他们还可以帮助别人进入梦境。但是进入梦境的人往往也容易将梦境空间与现实空间混淆,弄不清楚自己所处的真正位置。基于对梦境世界的共同探索,夫妻二人一起在实验中进入到第四层梦境,第四层梦境时间非常缓慢,最终他们共同进入了迷失域。在迷失域中梅尔贪恋这种无时间尽头的逍遥生活,把迷失域当作现实空间,但多姆·柯布知道这不是现实,最终说服了妻子一起卧轨自杀回到现实空间。但到了现实空间,妻子却一直认为这里才是梦境,在迷失自我、混淆位置的情况下,妻子想用自杀摆脱现实空间,回到她认为的真实空间,最终梅尔自杀并造成是被多姆·柯布杀害的假象,其目的是希望丈夫被处死可以和她一起脱离她所认为的梦境。而此时的多姆·柯布只能抛弃孩子逃亡到国外。造梦者自己迷失在梦境之中,混淆了真实位置与虚拟位置,而这是整部电影故事的开端。

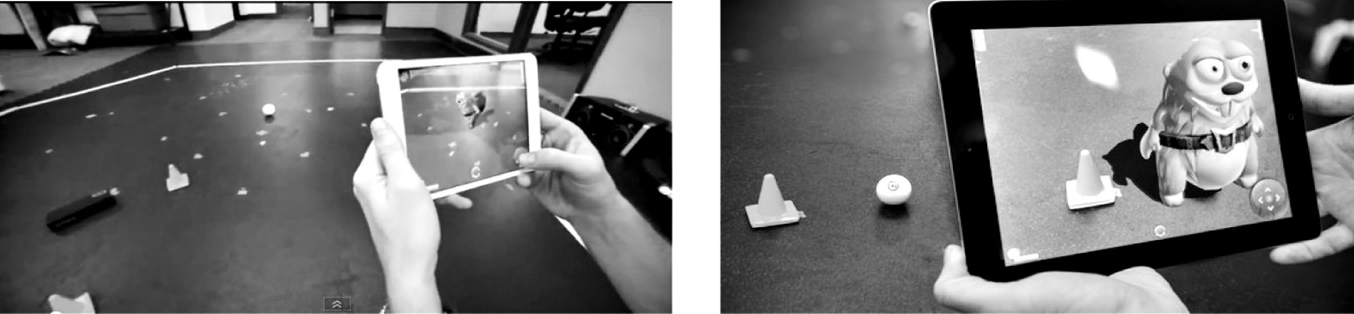

Sphero首席执行官保罗·波布里安(Paul Berberian)在2012年Blur大会上展示了一款名为《沙基海狸》(Sharky the Beaver)的游戏。沙基(Sharky)本质上就是个机器球,作为滚动标志。屏幕中有一只可爱的海狸,玩家可以和海狸进行各种各样的互动,向它扔蛋糕、做滑稽动作等,用户通过蓝牙设备控制海狸。当球在地板上滚动的时候,玩家可以看到屏幕上的海狸反弹吃掉周围的蛋糕。游戏中移动设备的陀螺仪、加速度计、罗盘等多种传感器装置保证了虚拟位置和真实位置的联系。通过创造两个数据流,玩家可以体验在真实和虚拟世界的无缝转换。

图4.6 游戏《沙基海狸》(Sharky the Beaver)

身份(identity)一词,词源学的根源可追溯到拉丁文“identitas”,“identitas”又源自idem,意为“同一”。“在逻辑学中,该概念被用来表示一种数字的统一。而用于人类之时,个人身份(personal identity)的概念指的是每一个人与他/她自己的独一无二的关系。在个人身份问题上,人们常常在物体身份与精神身份之间做出区分,因为一个人同时具有一个独一无二的身体和一种独一无二的心灵。”[53]身份有个人身份和群体身份之分。

传统时代身份是清晰、明确、固定的,每一个人都有自己的身份,身份确立了个人在社会上的特属的位置。传统意义上身份是与身体有密切关系的,身份建立在身体相对独立的基础之上,至少表现为“人的身体占据一定的空间,人的身体占据一定的时间,人的身体对应于一定的身份”[54],身份也带有一定的空间感。

在数字时代,人的身份和身体是可以脱离的,身份的建立和身体没有关系。身体和身份的分离,会导致身份的模糊化。互联网的匿名登录是隐藏真实身份的最好手段,然而匿名不等于无名,而是用假名,随着网络身份的大肆其道,人们易在自己的虚拟身份中迷失。2005年一个自称身家几十亿的“兰董姐姐”发布视频,一边狂骂80后90后一边显摆着名车名包,称自己曾包养过男明星,经过网友的人肉搜索,“兰董姐姐”不过是上海(同济大学附属东方医院的对面)某大厦25层视频网站的一个小职员。

以身体为交互媒介的日本艺术家八谷和彦的交互作品Inter Discommunication 中,有两个处于真实空间的人,两人分别戴着数据头盔通过虚拟装置进行交互,但是两人的头盔显示器显示的是对方视角看到的世界。[55]在这个作品中,艺术家模糊了“你”和“我”的界限,也使参与者迷失在对方的视角中,忘记自我的身份和位置。

电子游戏中角色的多样、情节的丰富、场景的精美、故事的悬念也特别容易让人沉溺,尤其对于心智还未发展完全的青少年。玩家在游戏中可以“将七情六欲、喜怒哀乐、脾气嗜好、价值观念,投射到游戏角色上,在思想交流、团队合作、战胜敌人的过程中形成类似于真实社会具有情感内涵、人文色彩的游戏社区,体验现实生活中根本无法体味的另一种人生感受”[56]。正是这种独特的人生感受会让玩家对自我的身份认知不足,迷失在网络中。

互联网的无国界和超链接,使传统时代固定的身份特征不复存在,身份的随意流动带来更多的想象空间。随着鼠标的点击,你可以从慷慨激昂的演说家,瞬间跳跃成一个独自沉思的哲学家,转瞬又变成一个电子游戏中的角色,“在赛博空间中,分界线是可以穿过的,我们的身份从彼此连接、形成复杂整体的网络中涌现出来”[57]。

网络世界带来了一种游牧式的虚拟生活,创造了电子新边疆。社会学家雪利·图克(Sherry Turkle)在其《屏幕生活:互联网时代的身份》(Life on the Screen:Identity in the Age of Internet)一书中,将前互联网时代和互联网时代做了一个对比,前互联网时代“稳定性还是得到社会的高度评价与文化的强化的。严格的社会性别角色,重复的劳动,期望终生从事一种工作或者待在一个城市,所有这一切都被作为界定健康的统一的核心”。但是在互联网时代,这一切都发生了变化,社会的稳定性遭到破坏,“人们用流动性(fluidity)而不是稳定性(stability)来描绘健康。现在至关重要的是要能够适应和改变——新的工作、新的事业方向、新的性别角色和新的技术”[58]。

也有学者认为身份的流动会带来身份危机,对于身份和文化的寻根活动在互联网时代反而显得活跃,梅罗维茨就说过,“非常流行的寻‘根’和‘民族身份’,可能并不是传统意义上群体身份兴起的标志,而是没落的标志。非常有利的群体身份是无意识的和直觉的。对祖先和背景的主动追溯可能意味着意识到身份危机以及相对无根的感觉。”[59]

1980年,多重病态人格综合征(MPD)作为四种分裂性精神病之一,首次被收录到权威性的美国精神病统计年鉴中,后来这种病症被重新命名为分裂性身份认同错乱(Dissociative Identity Disorder)。然而在数字社会,这样的病症汹涌而来。在虚拟空间,你可以成为任何你想成为的人。在虚拟空间身份与身体分裂,虚拟身份和真实身份分裂,每一个人或许都会有多重人格、多重身份。身份的分裂状态在日常生活中也常见,比如梦境、醉酒、吸毒,对于书籍、电影、游戏的陶醉,等等。德奈特(Danet)说过,“你可以在一个人身上发现多重自我……这一切都说明了这种情况,故事并不黏附在一个自我、一个想象性的自我之上,而是凝结在两个不同的想象点上”。[60]

雪利·图克提出过一种滑移机制(Slippage),它存在于主体的虚拟身份和真实身份之间,“在创造形成的人物与真正的自我之间,有形式上的不同。但我们很快就会碰上滑移——这是一些角色扮演与自我会合之处,是多重人格与玩家所认为的真正自我结合的妥协之道。”[61]

在游戏中玩家可以随意变换角色,角色的多重性会带来身份的分类。玩家在游戏中的角色扮演,一般有几种情况:第一是延伸心理,通过扮演的延伸与延伸自己在生活中的真实身份,更多方位地去丰富和补充真实身份;第二是补偿心理,生活中真实身份渴望但又达不到的身份,可以在角色扮演中获得,从而获得补偿;第三是颠覆心理,完全颠覆生活中的真实身份,塑造另一个分类的“自我”。心理分析学家艾利克森(Anders Ericsson)认为,“游戏是一种‘玩具情结’,它使我们得以在非实际的情况下‘揭示’并交付出我们自己”[62]。

著名电子游戏研究专家杰斯珀·尤尔(Jesper Juul)也认为游戏玩家都有两个自我,一个是真实世界中的自我,一个是游戏中的自我。而游戏时间也存在着二元性,分别是游戏时间和事件时间,前者是玩家花在玩游戏上的时间,后者是玩家在游戏世界中所花费的时间。[63]时空上的二元性使玩家轻易地分裂自我的身份,而身份上的分裂性也使玩家在游戏的空间中获得另类的心理满足。

香港艺术家冯梦波的作品《Q4U》展映于第11届德国卡塞尔文献展(Kassel Documenta)。他将网络上流行的射击游戏《Quake 3》变成了艺术家个性化后的游戏,以本人为创作原型直接取代了游戏中32个不同角色的战士形象,一个形象分裂成32个不同的角色。在游戏中,他一手平端机枪,另一只手举着摄像机,与另一个和自己形象完全一样的对手进行决斗,我是谁,你是谁,我在和谁决斗,这些已然不重要。在近似于迷宫般错综复杂的城堡中,此起彼伏着震耳欲聋的爆炸声和音效。没有具体的情节和故事,只有枪林弹雨和血肉横飞。在相同形象的角色打斗中,火光、血雾、杀气弥漫整个环境,展厅现场和场外各地的玩家都可以通过网络接入到游戏中。

波兰克拉科夫雅盖隆(Jagiellonian)大学博士生米洛斯拉夫(Miroslaw)提出“超身份”(Hyperidentity)的概念,他认为身份的观念在任何涉及人类创造出的研究中都是最重要的问题之一,“我们正生活在不断地建构与重新建构的状态中,任何旨在凝聚的企图都只是人类心灵的缺陷……用推理的惯用语来说,后现代身份可以被认定是精神分裂症的。”[64]

在英文中,“身份”与“认同”用的是同一个词语“identity”,可见身份认同在当代文化研究中是一个很重要的问题。为彰显差异,“identity”译作“身份”;为强调同一,“identity”译作“认同”。

在传统社会,空间身份化和身份空间化并存,空间因为地域、民族、种族、阶级的差异,和身份一样具有独一无二性,空间也构建着自我的身份。身份的构建同样离不了空间,身份在占据空间的基础上才能产生意义,身份认同和空间有着密切的关系。波斯特曾将身份的发展按时间分成三个阶段:“第一是口头传播阶段,在面对面的交流中‘自我’是交流的中心位置;第二是印刷传播阶段,‘自我’是一个行为者,处于想象自律性的中心;第三是电子传播阶段,持续的不稳定使‘自我’去中心化、多元化。”[65]

在网络时代,身份的认同可以脱离物理空间对它的限制,在网络中进行身份建构,比如个人主页、微信、微博,等等。“这种自我表现与个人所选择的社会身份和个人的身份的维度相关,这种虚拟环境提供了一种独一无二的语境,人们可以在此语境中进行塑造自己身份的实验。”[66]此外,身份的认同也更加多样化和安全。有研究表明,智能手机有望在未来五年识别用户的眼睛或者视网膜,这就意味着安全系数更高的“眼球扫描”即将代替现在常见的指纹扫描。此外,语音也有望成为安全的身份认证标志,如语音锁屏、声音波纹转换成密码等语音认证技术。

黄鸣奋提出过关于“数码身份”的概念,是“以身份危机和身份重组为背景,在数码媒体支持下发展起来的,通常用数字信息表现,主要作为一个数字主体的自我呈现其作用”[67]。数码身份的多重性、迷失性、分裂性、流动性会带来身份认同的难度。网络时代身份的认同会导致个人与公众的边界消失、私人领域与公共领域的边界消失、真实生活和虚拟领域的边界消失,边界的消失是“可能性的一种典型的结果,它日益倾向于促使网络传播成为人类首要的生活环境。原来构成生活环境的自然场所现在正在变成这些网络的节点”[68]。

音乐所带来的绕梁三日的空间幻象自古就有,而在数字时代,视听艺术作品也可以通过各种新技术带给受众有关声音空间的想象。

声音是听觉空间传播的信息,所以在听觉空间中声音传播带给受众的空间想象是最为多见的。

在数字时代,数字音乐应时而起,从模拟技术到数字技术的推进,数字音乐发展很快。在数字音乐中,音高、调性、层次都可以被数字技术创作出来,“‘Pitch’可以使被处理的声音发生音高变化,在音乐上发生调性对比;‘Delay’(延时)可以使被处理的声音产生多层回声,在音乐上发生类似模仿的效果;‘Mix wet’是混响模式的一种,通过对声音干湿度的不同调节,可以使声音产生不同的空间感”[69]。所以,在数字时代,音乐的空间都可以通过数字技术生产出来。例如,采用数字技术对三维音响进行叠加,可以增强音响空间,使空间感更为真实而强烈。海姆说:“三维环绕的音响系统控制了数字声学空间的每一个点,其精确程度大大超过早先的音响系统,因而三维的音频也对虚拟实在增色不少。”[70]

肯·戈德堡的作品《死亡象征》是一个让互联网用户访问的显示地震的实时装置,戈德堡将它视为死亡纪念品。在戈德堡开发的多媒体节目Ballet Mori中,加利福尼亚州海沃德断层的分钟运动由一个地震仪测量,地震仪将信息转换为数字信号,并通过互联网不断地传送到一个声音装置。在入口窗帘的里面,参观者可以跟随一个光缆到达共振附文中心,嵌入式视觉显示和身临其境的低频率声音是由不可预测的波动幅度很大的地球运动调制的。声音是由包括光谱特性、密度、振幅和空间在内的地震数据执行的。声音一共有三种信号,X信号和Y信号是用来集中该安装中心喷发的声音,并在空间扩展持续的声音样本。Z信号是用来塑造振幅的声音,创造一个声波波形,也是一个直接模拟的视觉显示。声音的传递带给参观者真实的空间感,在这种空间感中每个人都能感受到对于死亡的不同理解和想象。

在艺术家戈兰·莱温(Golan Levin)的大型交互艺术作品《电子交响曲》(Telesymphony,2000)中,参与作品的观众需要提前用自己的手机号在网站注册,完成注册后会收到一张音乐会的门票,而同时一首音乐会导入到观众的手机中成为铃声。演唱会当天,所有参与的观众的手机会同时发出不同的旋律,而艺术家利用这几百个旋律,并结合自己的乐器进行演奏,现场会组成一支支意想不到的旋律。观众手机铃声形成的旋律还会自动转换成抽象的图像呈现在现场大屏幕上,音乐与视频互动,当几百个手机的铃声同时响起时,这是一首巨型的电子交响曲。[71]

声音是属于听觉传播的范畴,但对于声音的可视化研究却一直没有停止过,声音在视觉空间的传播与想象也是艺术作品的重要命题。

台湾艺术家姚仲涵热衷于声音艺术,“声音”“光”“位置”是他在创作过程中最为关注的元素,他希望通过作品让观众感受到光、电、声完美地结合。他创造了让观众“看”声音、“听”视觉的独特感官体验,引领观众进行对于自我和当代生存现实的探索。他的数字声音作品《流窜坐标1》,选择了电子设备、日光灯管、多媒体互动装置为艺术品的要素,向观众展现了一个光电隧道,当观众走入这件作品中,会发现这是一个充满了空间经验、听觉和视觉的知觉空间。姚仲涵认为日光灯是非常有个性的光,亮起的时间受自身物理条件的影响,发出的声音来自它被点亮过程中的震动,没有规律可循。姚仲涵用数百盏圆形日光灯管取代了影像,当观众进入到作品的长形甬道中,流窜的光波会纷杂地涌向眼前,而数百盏日光灯启动时的震动化为一种声响,纷杂的光波和声响在同一个空间中碰撞,观众可以凭裸眼感受到光的出现与消失,而声音可以用一种比光线更柔和、更接近的方式来搅动观众的观看经验。在此,艺术家让观众觉得视觉是紧张的,而听觉则与之相反,姚仲涵主张尊重声音本体,重视主动聆听而非“创作”的,他带领着观众去体会视觉空间中的声音想象。

另一位台湾艺术家张永达和姚仲涵一样,也专注于声音艺术。他的作品《Y现象》是在数字化生活世界中被创造出来的独特的数字声音作品,其中他将所有的声音视觉化,使声音可见。“Y”是日本地名Yamaguchi(山口)的缩写,作品中的音源是艺术家2008年赴日本山口情报艺术中心实习时所搜集的声音采样。他处处仔细聆听,用心搜集,采集的声音包含自然环境声响、人造声响、交通噪音、电视节目等音源,然后通过数字媒体技术,转化为看得见的影像,从而让声音从听觉感官传递到视觉感官。张永达用自己的作品为观众建构了一个虚拟的视听场域,而观众在听觉与视觉之间穿梭,体会到一种另类的声音空间的想象。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。