人类认识空间,是从哲学概念开始的。对空间的解释不应该专属于某一方面或者某一个学科,它应该涉及社会学、地理学、政治学、天文学、艺术学、数学、工学等方方面面。真正把“空间”作为一个单独的概念并进行研究和引申的是哲学,空间也成为哲学研究最具争议的课题之一。哲学研究中的空间理论,反过来又影响了物理学、天文学、数学、心理学等学科,最终又影响到艺术学科对于空间的理解和建构。

远古时期,人与自然都处于一种原始的混沌状态,随着社会的发展、生产力的提高,人们开始有了基本的空间意识。由于和大自然的朝夕相处,古人形成的独特的空间意识是在自然中产生,并与“方位”紧密联系在一起的。新石器时期,古人就有了观天象、定时间、辨方位的意识。甲骨文中就有着非常清晰的关于东、西、南、北四个方位的记载。

天道曰圆,地道曰方,天圆地方是最早中国人对于空间的方位性理解。早在公元前两千多年,中华始祖黄帝建国时,命大挠氏探察天地之气机,并探究五行。五行最初的概念就来源于五方,与方位关系紧密。“阴阳五行学说”与空间的关系也甚为密切,它认为世界是物质的,物质世界是在阴阳二气的推动下生长、发展和变化的,金、木、水、火、土五种最基本的物质是构成世界不可缺少的元素。《周易》中的“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,“八卦”就是在原来的东、西、南、北四个方位上,增加了东南、东北、西南、西北四个方位,组成八个方位。

《管子·宙合》中说:“天地,万物之橐;宙合,有橐天地。宙合之意,上通于天之上,下泉于地之下,外出于四海之外,合络天地,以为一裹。”这也是古人对于宇宙空间的理解,清晰地指出了空间的三维特性及其基本的方位感。《墨经·经说上》道:“宇,东西家南北。”“宇”,即空间,包括了整个空间的各个方向和部分,是各种不同方位的总称,如东、西、家、南、北,这里的“家”是墨者选定的空间方位的参考点,东西南北以“家”的方位为参照而定。这里涉及空间的方位以及相对性的问题。

在对空间的阐释上,古人常用“六合”“八荒”“四海”“寰宇”等词。“六合”指天地四方,即上、下、左、右、前、后;“八荒”是指天地八个方向,即东、南、西、北、东南、东北、西北、西南。“四海”有多重含义,古代中国四境有海环绕,各按方位为“东海”“南海”“西海”和“北海”,后也指全国各地。“寰宇”跟后文的“宇宙”相近,如贾谊在《过秦论》中提到的“履至尊而制六合”“囊括四海之意,并吞八荒之心”,李白在《古风》中说道“秦王扫六合,虎视何雄哉”,以及梁启超在《少年中国说》中的“纵有千古,横有八荒”等。

“气”是万事万物的根源,是人的生命和天地自然统一的物质基础。《黄帝内经·素问·宝命全形论》云“夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人”;《庄子·知北游》云“人之生,气之聚也,聚则为生,散则为死”,都说明气是生命之源,宇宙中的万事万物也是由“气”而生。

中国古代“空间”理论和“气”也关系甚密。《淮南子》云:“古未有天地之时,惟像无形,窈窈冥冥,芒芠漠闵,蒙鸿洞,莫知其门。”按照古人的宇宙观,世界原本是一元混沌之气。《淮南子》中又论述了世界的生成:“道始于虚,虚生宇宙,宇宙生气,气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。”[14]意思是“道”最原始的状态是清虚空廓,后来又生成宇宙,宇宙生出元气。这种元气是有一定的界限的,其中清明部分往上升跃就形成天,重浊部分凝结下沉就形成地。

《道德经》里说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”老子认为“道”是世界的本原,也是宇宙发展变化的规律。这里的“一”“二”“三”是指“道”创生万物的过程,“一”是元气,“二”是指阴阳二气。“道”按照“道”的规律演化成一种混沌的状态,进而生成阴阳二气,阴阳二气相交形成一种适均的状态,而万物在这种状态中产生。庄子继承了老子的思想,认为:“人法地,地法天,天法道,道法自然”,道是万物的最高实在。庄子推崇“天地之美”和“自然美”,认为自然无为的美是最高的美,推崇不露人工痕迹的天然美,反对一切矫饰虚伪的人工美。其中“美”与“丑”在本质上没有差别,是相对的,本质上说二者都是“气”,“气”由“道”而生,所以因“气”流动而生成的万物都必蕴含着美的成分,这是庄子自然美思想的学说。

荀况在《王制篇》中说,水火有气而无生,草本有生而无知,禽兽有知而无义:人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵也。这说明了“气”是自然界中万物构成的统一物质。朱熹说过:“天地之间,有理有气,理也者,形而上之道也,生物之本也;气也者,形而下之器也,生物之具也。”这里“气”是天地成型成象之下的器。

东汉的王充在《论衡·谈天篇》中提出“天地,含气之自然也”,在《论衡·物势篇》中提出“天地合气,人偶自生也,犹夫妇合气,子则自生也。”[15]他认为万物都是由“气”构成,于物质性的“气”自然运动而生成的,包括阴阳二气。物与物之间的竞争与天意无关,是取决自身的强弱、气势的优劣、动作的轻重等差异。王充在《论衡》中论证了“气”的诸多特点,如物质性、永恒性、基质性等。

认为宇宙空间是由“气”而生,或者由“气”或“精”等客观物质构成的观点对后世影响甚大,这种思想基本形成于战国时期的“心气说”(即“气—元论”),发展于东汉末年张衡的“浑天说”、王充的“元气自然论”、魏晋时期阮籍、嵇康、杨泉的“元气论”,后到北宋张载所倡之“元气本体论”,到后来唐朝柳宗元、刘禹锡的对于宇宙空间的认识等,元气论的观点基本是一脉相承的。

元气论肯定了宇宙空间的物质性和客观存在性,以“气”作为构成世界的基本物质,以“气”的运动变化来解释宇宙中万物的生长、发展、变化、消亡等现象和规律。

中国哲学从始至终认为时间与空间是紧密结合不可分割的,时间和空间只有结合在一起才有了完整的意义。离开了时间的纯粹空间不存在,而离开了空间的纯粹时间也是不可能的。

产生于炎黄时期的天干地支,简单地说就是时间和空间的关系,十天干和十二地支按顺序两两相配,甲子到癸亥,共六十个组合,即六十甲子,两者按固定的顺序互相配合,组成了干支纪法。

《尸子》云:“天地四方曰宇,往古来今曰宙。宇之表无极,宙之端无穷。”[16]这是古人对“宇宙”二字最早的理解,也是被普遍接受的宇宙观。其中“宇”是指空间,“宙”是指时间,“宇”和“宙”是一个客观的统一体,构成了完整的时空体系。这句话也只是古人对于宇宙外在形式的一种表述,只明确空间的三维特性和时间的一维特性。

《庄子·庚桑楚》云:“出无本,入无窍。有实而无乎处,有长而无乎本剽。有所出而无窍者有实。有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也。”庄子突破了宇宙简单的维度说,指明了宇宙中空间是实际存在但却无定处可求的,是可以容纳一切但却不被其他容纳的。而时间是绵长而无始无终的。他肯定了空间的客观存在以及时间的无限性。先秦《墨经》中有很多的论述是谈及时间、空间以及运动之间的关系。《墨子·经上》:“久,弥异时也;宇,弥异所也。”屈原《天问》中也对宇宙,即时间和空间产生了追问:“曰遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥昭瞢暗,谁能极之?冯翼惟像,何以识之?明明暗暗,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?”[17]

明末学者方以智在《物理小识》里说道:“《管子》曰宙合,谓宙合宇也。灼然宙轮转于宇,则宇中有宙,宙中有宇。春夏秋冬之旋转,即列于五方。”[18]这段对时空关系的精辟论说,强调了时空的相关性,把时间比成车轮,时间在空间中推移,空间中有时间,时间中又有空间,二者相交相容、浑然一体。

综上所述,先秦之前,古人用“合”和“宇”来指代空间,对于空间已经有了比较明确的认识。空间是指人以及人生活的场所的总和,这个场所包括了以“人”(也就是“家”)为参照的东西南北各个不同的方位的总和。空间最初与方位有着很大关系,空间由“气”产生,从空间的认识之日起,人们对空间和时间的理解是辩证合一的。

以上所说的观点是中国古代影响较大、较为盛行的空间观点。另外还有一些唯心主义宇宙观也有着一定的影响,例如佛教中“一念三千”的理论。《陆象山全集》卷二十二《杂著·杂说》中有云:“四方上下曰宇,往古来今曰宙,宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”[19],都是此类典型。而思想家们对于空间的“有限和无限”“存在与虚无”的讨论也从古持续至今。

西方对于“空间”的认识与中国不同,西方坚持主客体相分的原则,把空间看作独立于人的意识之外的客观存在物,分别从天文、物理、哲学、心理学等角度对空间的各个方面加以阐释。

西方,古希腊诗人赫西阿德(Hesiodos)提出了“虚空”一说,认为“在万物之前就存在着深邃的‘虚空’”[20]。他认为“虚空”是先于一切物质而存在的,是可以将万物置放其中的。这种“虚空”好比一个空盒子,是后来所有物质运动的场所。

随后,毕达哥拉斯学派(Pythagoras)提出数是万物的本原,不仅万物包含数,外物本身也是数。他们用“数”来认识世界,人物和事物的性质是由某种数量关系决定的,宇宙更是一个用“数”建立起来的和谐空间。他们认可赫西阿德的“虚空”一说,认为“虚空”和“数”有着密不可分的联系,称“虚空区别出本性,是对连续性加以分离与区分的要素。虚空的这种作用主要表现在数的方面……”[21]因此研究“数”的理论和性质,根据几何学对数进行分类,分出“三角形数”“正方形数”“长方形数”“五角形数”等,还发现了著名的“勾股定理”。

毕达哥拉斯学派认为:“万物的基础是‘一元’。从‘一元’产生出‘二元’,‘二元’是从属于‘一元’的不定的质料,‘一元’则是原因。从‘一元’与‘二元’中产生出各种数目,从数目产生出点,从点产生出线,从线产生出平面,从平面产生出立体。从立体产生出能被感觉到的一切物体,产生出四种元素:水,火,土,空气。这四种元素以各种不同的方式互相转化,于是创造出有生命的、精神的、球形的世界。”[22]毕达哥拉斯学派认为万物按照一定的数量比例而构成和谐的秩序,由此提出了“美是和谐”的观点,最美的立体形状是球形,最美的平面图形是圆形,并认识到了“黄金分割”。

古希腊唯物主义哲学家留基伯最早提出了原子学说,认为原子由物质构成,是最小的、不可分割的物质粒子。原子之间存在着虚空,它们在无限的虚空里运动着,构成万物。留基伯的学生德谟克利特将原子论进一步深化,他认为,原子和虚空是万物的本源,虚空是原子运动的空间,而原子是最后的不可再分割的物质微粒。宇宙间除了原子和虚空其他什么也没有,原子不能被创造,也不会消失,原子在数量上是无限的,形式也多样。他还发明了“影像说”,认为人们对事物的认识是从其流溢出来的原子形成的“影像”作用于人们的心灵和感官而形成的。德谟克利特的原子论是近代科学原子论的理论基础。另外德谟克利特还提出了他的天体演化学说,提出圆锥体、棱锥体、球体等的体积的计算方法。

柏拉图(Plato)把“空间”看成一个无限巨大的“容器”(Container),与中国古代对空间的“天圆地方”的解释类似。他创造了“容器论”,认为世界是一个固定的“容器”,容器中有着等级划分和秩序。柏拉图在《蒂迈欧篇》一书中称:“宇宙是造物主所创造,时间和空间也是造物主所造,宇宙最完美的形态是圆形(从圆心到圆周处处相等)。”[23]这点跟毕达哥拉斯学派观点相承。柏拉图的时空观是十足的主观唯心主义,在《国家篇》中柏拉图认为在现实世界之上还有个“理式世界”,“凡是若干个个体有着一个共同的名字的,他们就有着一个共同的‘理念’或‘形式’”[24]。

柏拉图把世界区分为“现实世界”和“理式世界”,进而建构了“理想国”的城邦空间。他认为:“整个可见的世界并不是静止的,而是处在一种无规则的与无秩序的运动之中,于是神就从无秩序之中造就秩序来。”[25]大到国家,小到个人,都是一个封闭的容器,如何让这个容器中一切得以顺利地运转,就要靠“秩序”。柏拉图在《理想国》中将人分成了三等:哲学家、卫国者、农工商,等级的存在是保证空间良好运转的秩序。柏拉图的空间思想对牛顿在经典力学领域中“绝对空间”的理论有着一定的影响。柏拉图在《国家篇》中对于洞穴的比喻对于媒体发展和虚拟空间有着很大影响。

柏拉图的得意门生亚里士多德(Aristotle)在对于空间观念上与老师有着天壤之别。亚里士多德强调时间和空间是客观存在的,与事物的运动变化有关,一切事物都是不断变化的,它运动在空间中。在《物理学》中,他说:“一个物体被置于分离存在而且不受内容物变动影响的空间里,这样的事情是不会发生的。因为它的部分若不是分离着,就不是在空间里,而是在整体里了。”[26]物质能够运动是因为它处在某个空间中,“空间是物体运动赖以存在的形式”[27]。他认为空间是相对和有限的,空间被物体所占据,是容纳万物之所,绝对的“虚空”是不存在的。所以他说,“在天之外没有无限的物体,也没有什么有限的东西。所以,天外完全无物。”[28]他还把空间分成共有空间和个体空间。亚里士多德虽然对柏拉图学说提出了批判,但其“第一实体”和“第二实体”的区分仍然以指向“永恒实体”为目标,没有超出把空间作为一个“容器”而存在的观点。

中世纪的哲学家们注重神论,将世界分为此岸和彼岸,为此生此世和天堂地狱。近代文艺复兴运动宣扬人文主义精神,提出以人为中心而不是以神为中心。生产力的进步和科学的发展冲破了中世纪对于神秘宇宙空间的认识,“人”成为万物之灵长,对于空间的认识也发生了很大的转变。

牛顿(Isaac Newton)提出了“绝对空间”和“绝对时间”的概念,肯定了绝对空间的存在,因而也将绝对运动与相对运动区别开来。牛顿认为空间可以用三维坐标精确界定,是绝对恒定的,“绝对空间就其本性而言,是与外界任何事物无关而永远是相同而不动的”[29]。他对时间的理解是:“绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着,而且由于其本性而在均匀地、与任何其他外界事物无关地流逝着,相对的、表观的和通常的时间是……通过运动来进行的量度,我们通常就用诸如小时、月、年等这种量度以代替真正的时间。”[30]牛顿相信有一个由许多“点”构成的空间,一个由许多“瞬刻”构成的时间,空间和时间不受占据它们的物体和事件影响,可以独立存在。[31]绝对时间和绝对空间可以彼此无关地独立存在着,也可以和外界万物完全没有关联地独立存在着。

法国哲学家笛卡尔(René Descartes)是一个二元论者,用理性主义来思考空间,认为广延性是物体的本质也是空间的本质。笛卡尔证明了真实世界的存在,但他认为宇宙中有两个不同的实体,即精神世界和物质世界,两者本体都来自于上帝,而上帝是独立存在的。笛卡尔认为人类应该可以使用数学的方法,就是理性思维来进行哲学思考。笛卡尔致力于将代数和几何联系起来研究,1637年他创立了坐标系后,在数学发展上成功地创立了解析几何学,这些理论对后期人们研究相对空间理论有着很大的推进。

莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)反对牛顿的“绝对空间”论,他认为空间只是种种关系的一个体系,是相对的,不会独立存在。空间是事物并存的一种秩序,而时间是事物连续的一种秩序,空间和时间都是事物之间的关系。空间可分为客观空间和主观空间,或者本体论的空间和认识论的空间。

康德(Immanuel Kant)的观点主要集中在《纯粹理性批判》,他从唯心主义立场出发,认为“空间实仅外感所有一切现象之方式。故空间乃感性之主观的条件,唯在此条件下,吾人始能有外在的直观”[32]。换言之,在康德看来,空间是感性的先天直观形式,是纯粹主观地存在于人脑之中,是属于人类思维的先验预设,与物质的客观存在没有任何关系,并非物质世界的属性,这些是唯心论先验论的观点。但是康德在其关于自然地理学和天体学的学术思想中又表现出唯物论思想,康德对于时间和空间的观点是一个矛盾体,正像他的全部哲学思想一样。

牛顿的“绝对空间”理论自提出后备受热议和质疑,直至200年后“相对论”的提出之后才被彻底否定。爱因斯坦的“相对论”颠覆了人类对宇宙和自然的常识性观念,提出了“时间和空间的相对性”“四维时空”“弯曲空间”等全新的概念。爱因斯坦反对牛顿的“绝对空间”论,从根本上否定了时空分离的观念。他认为时间和空间是彼此相对的,是互有关联的。爱因斯坦在三维的基础上,还提出了“四维时空”以及“弯曲空间”的概念。(https://www.xing528.com)

19世纪中期,以马克思、恩格斯为代表的辩证唯物主义哲学家主要从物质运动与空间的关系来阐释对空间的理解,认为空间是物质自身固有的存在形式,空间与物质的运动是不可分离的,是客观和无限的。马克思和恩格斯在其著作中,没有专门论述空间,而是谈到和空间有关的比如土地、城市、住房等问题,这背后关于资本主义生产力和生产关系的详细而深刻的描述,为后期的空间研究提供了深刻的理论基础。

所谓“空间的转向”(spatial turn),被认为是20世纪后半叶,知识和政治发展中举足轻重的事件之一。[33]纵然对于“空间”的界定众说纷纭,哲学家们纷纷将研究的视角深入到空间本身,以及空间和生产关系、社会制度和文化的关系的探讨上,空间理论的研究摆脱了原本从属时间的地位。正如菲利普·韦格纳所言:“当下许多不同的思想家的著作都以令人惊讶的方式标明:空间本身既是一种产物,是由不同范围的社会进程与人类干预形成的,又是一种‘力量’,它要反过来影响、指引和限定人类在世界上的行为与方式的各种可能性。”[34]空间研究范式的转变,对人文社会科学的影响不是局部的,而是对整体的研究范式的重大改变。这种影响波及社会学、文学、美学、艺术学、地理学等多种学科。空间已经不单纯是“容器”,空间的本体论意识被深度挖掘。空间的转向颠覆了传统观念中将空间认定为固定的、沉寂的、静止的和非辩证的,而时间被认定为运动的、丰富的、有活力的、辩证的观念。

西方空间理论的另一位大师亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre),是“空间转向”的重要推动者,也是西方马克思主义学者之一,他出版了一系列的著作,如《城市的权利》(1968)、《城市革命》《1972》、《马克思主义与城市》(1974)等,而1974年出版的《空间的生产》更是集大成之作。列斐伏尔在序言里提到写这本著作的宗旨是试图描绘我们居住的空间及其起源,并通过今天社会所生产的空间来寻根溯源。他还说道,在所谓现代社会中,空间正扮演日益重要的角色。列斐伏尔认为“(社会)空间就是(社会)产品,任何一个社会存在渴望或者宣传改变了现实,但如果没有生产出自己的空间,就是古怪的实体”[35]。在他看来,空间从来不是空洞的,绝不仅仅是一个容器,而是蕴含着某种政治、文化、社会意义的空间,空间不仅是物质的存在,还有着他的自身精神属性。空间也不是静止、客观和被动的,而是有着复杂的社会、政治属性,充满着互动的关系。

列斐伏尔将空间分成三类,物理的空间、精神空间和社会空间,“社会空间并不是一种在其他事物之外的事物,也不是在其他产物之外的产物,确切地说,它纳入了所生产的事物,包含了它们在共存和同在中的相互关系”[36]。列斐伏尔在《空间的生产》中提出了一种空间三元辩证模式,认为任何由社会生产出来的空间都是由“空间实践”(Spatial Practice)、“空间再现”(Representation of Spaces)和“再现的空间”(Spaces of Representation)辩证混合而成的。

“空间实践”指空间性的生产,“指人们创造、使用和感知空间的方式,包括生产与再生产,以及作为每个社会特殊区位和空间组合,是指牵涉在空间里的人类行动与感知,包括生产、使用、控制和改造这个空间的行动”[37]。列斐伏尔解释说:“一个社会的空间实践总是隐匿着这个社会的空间,空间实践以一种辩证的相互作用的方式预示并呈现出这个空间。它缓慢而确定地生产这个空间,就像它控制并占据这个空间一样。从分析的立场来说,一个社会的空间实践是通过对其空间的破译得到揭示的。”[38]

“空间再现”是一种构想的空间,产生于“知识与逻辑:地图、数学、社会工程和都市计划的工具性空间。是科学家、规划者、城市学家、分门别类的技术专家和社会工程师指导一类有着科学爱好的艺术家的空间,他们都以他们所构想的方式确定他们生活和感知的空间。这是一切社会(或生产方式)中占支配地位的空间”[39]。“再现的空间”是被投注了象征和符号的空间,透过这些象征和符号它可以直接作为生活的空间,是“居住者”与“使用者”的空间,是被支配和被体验的空间。

列斐伏尔的空间三元辩证模式论将研究视角从“空间中的生产”转向“空间的生产”,即空间本体的生产,是“空间转向”风潮的重要推动者。戴维·哈维(David Harvey)是继列斐伏尔之后,又一位在马克思主义空间研究方面颇有影响的学者。在1989年出版的《后现代的状况:对文化变迁之缘起的探究》一书中他提出“时空压缩”(Time-space compression)的观点,经济的发展使人们的种种生活发生了“时空压缩”,改变了人们的生活但同时也会带来隐忧。哈维认为“我们必须学会如何对付我们的空间和时间世界压缩的一种势不可挡的感受”[40]。哈维认为后现代主义的特质就是“使时间空间化”,空间化的逻辑将主导后现代社会。在2000年出版的《希望的空间》中他以梦的形式建构了一个虚拟的乌托邦空间,提出在全球化的社会背景下新的空间的替代方案。

米歇尔·福柯(Michel Foucault)站在政治的视角上研究社会领域内空间权利意识的内涵,认为空间是权利运作的场所,强调“空间是任何公共生活形式的基础。空间是任何权利运作的基础”[41]。在福柯眼中,空间不再是静止的“容器”,而是一个无限开发、充满矛盾的过程,是各种对抗力量构成的场所,彼此之间充满着差异性、矛盾性、对抗性和不连续性。福柯给异质空间的定义是,“可能在每一文化、文明中,也存在着另一种真实空间——它们确实存在,并且形成社会的真实基础——它们是那些对立基地(counter-sites),是一种有效制定的虚构地点,通过对立基地,真实基地与所有可在文化中找到的不同的真实基地,被同时地再现、对立与倒转。这类地点是在所有地点之外,纵然如此,却仍然可以指出它们在现实中的位置。由于这些地点绝对异于它们所反映与讨论的所有基地,更由于它们与虚拟地点的差别,我称之为差异地点”[42]。福柯认为异质空间是一种真实的空间,在它的对立面是作为虚构空间的乌托邦。福柯用镜子比喻异质空间和乌托邦空间之间存在的某些混合、交汇的经验。

海德格尔(Heidegger)是20世纪存在主义哲学的代表人物,他在相当抽象的意义中来讨论空间,将空间与此在(Dasein)联系在一起,表明空间的特性取决于人们的社会生活,“空间(Raum),即Rum,意味着为定居和宿营而空出的场地。一个空间乃是某种被设置的东西,被释放到一个边界中的东西。被设置的东西一向得到了允诺,因而通过一位置而被接合,即被聚集起来”[43]。空间和居住是人生存和生活的主体。

空间主要涉及位置,海德格尔的名作《存在与时间》主要解释人的存在样式,他的存在样式就是“在世界之中的存在”[44]。“在……之中”表明物体和容器的关系,比如人在教室之中。“在世界之中的存在”是此在具有空间性的可能条件,也是世内其他存在者的空间性的可能条件。“这些存在者一个在另一个之中。它们作为摆在世界之内的物,都具有现在存在的存在方式”[45],此时的“在……之中”是指此在的一种存在建构,它具有一种生存论的性质。在著作《住居思》中,海德格尔以独特的思考方式考虑“居住是什么”,“在何种意义上建筑是归属于居住的”,这些都成为后期建筑空间研究的经典理论。在另一本哲学著作《林中路》中,海德格尔阐述了艺术和真理的关系,认为“艺术是真理的生成和发生”[46],而真理不在于演说,更在于演示。

美国后现代人文地理学家爱德华·索亚(Edward Soja)在《后大都市:城市和区域的研究》一书中提出“我们可能比以往任何时候都更加意识到自己根本上是空间性的存在者,总是忙于进行空间与场所、疆域与区域、环境与居所的生产。这一生产的空间性过程或‘制造地理’的过程,开始于身体,开始于自我的结构与行为,开始于总是包裹在与环境的复杂关系中的、作为一种独特的空间性单元的人类主体。”[47]这种观点强调人的生存是从自身出发的“制造地理”的过程,与海德格尔的存在意味着人在大地上栖居的观点一致。

索亚在《第三空间》中通过后现代地理学的视角,通过对洛杉矶文化地理学的研究提出了“第三空间”的概念,这种观点和列斐伏尔的空间三元论不谋而合。索亚在《第三空间》的开篇就说明他的写作目标,是为鼓励读者思考人类与生俱来的空间性的特点,如方位、地点、方位性、景观、环境、领土、地域等概念,用不同的方式思考空间的意义。

索亚定义的“第一空间”注重客观性、物质性,即列斐伏尔说的“空间实践”。“第二空间”偏想象性和主观性,即列斐伏尔的“空间再现”,是哲学家、规划者、城市学家、技术专家、艺术家们的想象和创造的空间。索亚提出的“第三空间”的概念,即列斐伏尔的“再现的空间”,索亚认为“这是既有别于前两类空间同时又将它们包含其中的空间;既相连于社会生活的基础层面,又相连于艺术和想象,乃是‘居住者’和‘使用者’的空间,一个被统治的空间,是外围的、边缘化了的空间,是在一切领域都能找到的‘第三世界’,它们存在于精神和身体的物理之中,存在于性别和主体性之中,存在于从地方到全球一切个人和集体的身份之中,它们是争取自由与解放的斗争的空间”[48]。

索亚认为“第一空间”过于客观,而“第二空间”偏于主观,而他提出的第三空间既是真实意义的物理空间,又是想象中的精神空间,是开放的空间模式,是边缘、动荡和多义的,集主体性与客观性、真实性与想象、抽象与具象、意识与无意识、个人与集体于一体,“它是作为经验或感知的第一空间,和表征意识形态或乌托邦的第二空间本体论前提,可视为政治斗争你来我往、川流不息的战场,我们就在此地做出决断和选择”[49]。

“超空间”一词就来源于美国城市规划理论家凯文·林奇(Kevin Lynch),他在1960年出版的《城市意象》一书中用“超空间”来描述现代都市空间的复杂性,主体容易发生空间迷失。

在马克思主义空间理论的阵营中,弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson)的空间理论也很独特。詹姆逊的理论站立在后现代主义的背景中,认为后现代主义现象的最一般特质就是把一切都空间化了,包括思维、存在的经验和文化的产品等。詹姆逊提出“后现代就是空间化的文化”,他认为时间性是现代性的中心,而空间性是后现代性的中心。他认为目前的文化通过建筑空间的变化而形成一种新的“超空间”(hyperspace),通过对洛杉矶市的鸿运大饭店(The Bonaventure Hotel)的空间分析,他认为该饭店的大厅就是后现代设计的“超空间”案例。詹姆逊说:“后现代的超空间乃是晚近最普及的一种空间转化的结果。至此,空间范畴终于能够成功地超越个人的能力,使人体未能在空间的布局中为其自身定位;一旦置身其中,我们便无法以感官系统组织我们四周的一切,也不能透过认知系统为自己在外界事物的总体设计中找到确定自己的位置方向。……我们始终无法掌握偌大网络的空间实体,无法在失却中心的迷宫里寻找自身究竟如何被困的一点蛛丝马迹。”[50]

詹姆逊认为,当现代社会人们失去了位置感和距离感,空间就成为“超空间”,后现代的空间就是一个超空间。面对这种“超空间”的困惑,詹姆逊认为需要“一种新形式,一种把空间问题作为核心问题的政治美学,一种能够沟通抽象认识与具体再现的认知美学,一个既适于后现代的真实状况、又能达到某种突破、从而再现目前仍然不可思议的新的世界空间的新模式”[51]。这种新兴的文化形式是认知图绘美学,认知图绘也是詹姆逊另一个重要的空间概念。

鲍德里亚的“拟像”理论对詹姆逊的“超空间”理论有着深刻的影响。鲍德里亚从消费和媒体技术出发,构建了一个由“超现实”“拟像”“仿真”“符号”等因素组成的后现代社会,他认为控制现在生活的不再是真实原则,而是模拟原则,今天的一切真实都被符号构成的超现实所吞噬。

综上所述,西方空间理论经历了从早期的“数”“原子论”“虚空说”“容器论”,到“绝对空间”与“相对空间”之争,再到“先验空间”和“经验空间”之辩。而当代西方空间理论颠覆了西方传统空间理论中空间的依附性、稳定性和同质性,强调了空间的本体性、流动性和异质性,建构了空间生产、异质空间、第三空间、超空间等影响深远的理论。

每个民族都有着内涵独特的空间意识,不同的宇宙观念会产生不同的空间意识,这种空间意识会影响整个的政治、哲学、文化和社会生活,并由此产生不同的文化。宗白华认为“我们心理上的空间意识的构成,是靠着感官经验的媒介。我们从视觉、触觉、动觉、体觉,都可以获得空间意识”[52]。空间作为一个独立的概念,自伽利略和牛顿以后才逐渐得以明晰,“随着时间的推移,针对空间概念的理解和运用也逐渐繁复起来:空间可以是一种均匀的、在任何位置和任何方向上都是等价的,又可以是感官所不能知觉的欧几里得空间,也可以是一种能够被体验的,与人及其感觉作用联系在一起的知觉空间”[53]。舒尔兹也说过:“人之所以对空间感兴趣,其根源在于存在。它是由于人抓住了在环境中生活的关系,要为充满事件和行为的世界提出意义或秩序的要求而产生的。人对对象的定位是最基本的要求。”[54]

中国人的空间意识不是用几何、三角测算出来的,而是从大自然与日常生活中体验出来的。宗白华认为:“中国人的宇宙概念本与庐舍有关。‘宇’是屋宇,‘宙’是由‘宇’中出入的往来。中国古代农人的农舍就是他的世界。他们从屋宇得到空间观念。”[55]

中国认为空间是辩证的、循环往复的,万物是一体的。《易经》云:“无往不复,天地际也”,说明天地空间是循环的。老子在《道德经》中指出:“三十辐一毂;当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”[56]这里,老子强调了空间的虚空性和包容性,说明空间是有一定的容量的,辩证地说明了实物和所在空间的关系,即实物决定了所在的空间,所在的空间也体现了实物的存在价值。刘禹锡也说过“所谓无形者,非空乎?空者,形之希微者也”。中国哲学中时间和空间是不可分离的,赵奎英说:“实际上,从发生学和文化人类学的角度看,中国古代空间意识对于时间意识的渗透,无论在时间上还是在逻辑上都具有先在性和本源性。……中国古代的时间是……体验化的、可逆的、趋于凝缩的封闭圆环,它意味着反复和同一性,具有非线性发展的‘同时性’结构。它在时间之中似乎又超越了时间的作用,达到了一种空间化的永恒。”[57]

在对空间观念的来源认识与分析方法上,中国与西方存在着本质的差异。宗白华将西方哲学总体脉络概括为“纯逻辑、纯数理、纯科学化”[58],他认为西方的宇宙观是“以逻辑组成一个理论体系(非生成过程)以解释此一世界”[59]。西方对于空间是用科学化的精神,通过几何和三角测算出来的,测量和计算是必备方法。

古希腊时期,毕达哥拉斯学派就用几何学对数进行分类,他们发现了“勾股定理”,并且认识到了图形中的“黄金分割”理论。西方人不断通过各种各样的技术来征服宇宙空间。美国一外科医生伦纳德·斯莱因在《艺术与物理学》一书中这样解释东西方对于空间意识的差异,“欧几里得空间是各向同性的,恒定不变的,也就是惰怠而死寂的;东方人则认为空间会发生变化,也就是动态的。”[60]虽不完全准确,倒也说明了一定问题。

中国的时空观强调时间与空间的统一,重整体和整合的意识,认为分析万物时,时间空间是缺一不可的。中国人从“屋宇”的灵感中得知空间观念,又从《击壤歌》的“日出而作、日落而息”中获得时间观念,而时间和空间加在一起就是整个的宇宙。宗白华说过:“中国人抚爱万物,与万物同其节奏:‘静而与阴同德,动而与阳同波。(庄子语)’我们的宇宙既是一阴一阳,一虚一实的生命节奏,所以它根本上是虚灵的时空合一,是流荡着的生动气韵。”[61]

西方以分析为主,秉承一种数理化和科学化的宇宙精神,空间意识和时间意识是严格区分的,西方不强调将时空作为整体来分析,而是侧重于分解,将时空分割出三维的空间和一维的时间,彼此独立。在爱因斯坦前,西方是强调绝对时间与绝对空间的可分离性,1905年爱因斯坦提出了狭义相对论,他认为时间和空间可以彼此影响和相互转化,主体和客体是可以相分的。而爱因斯坦之后的学者也开始重视空间本体的研究。

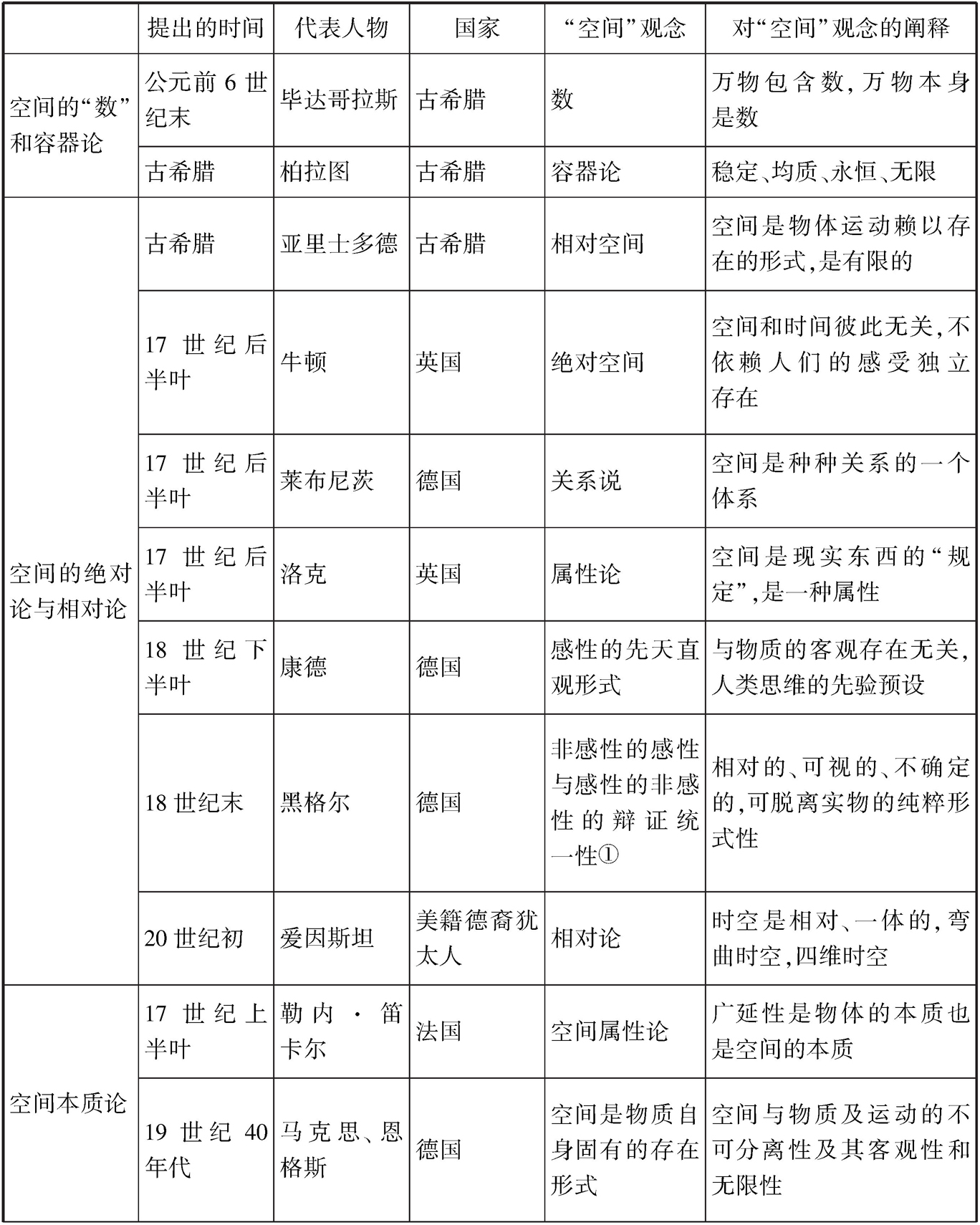

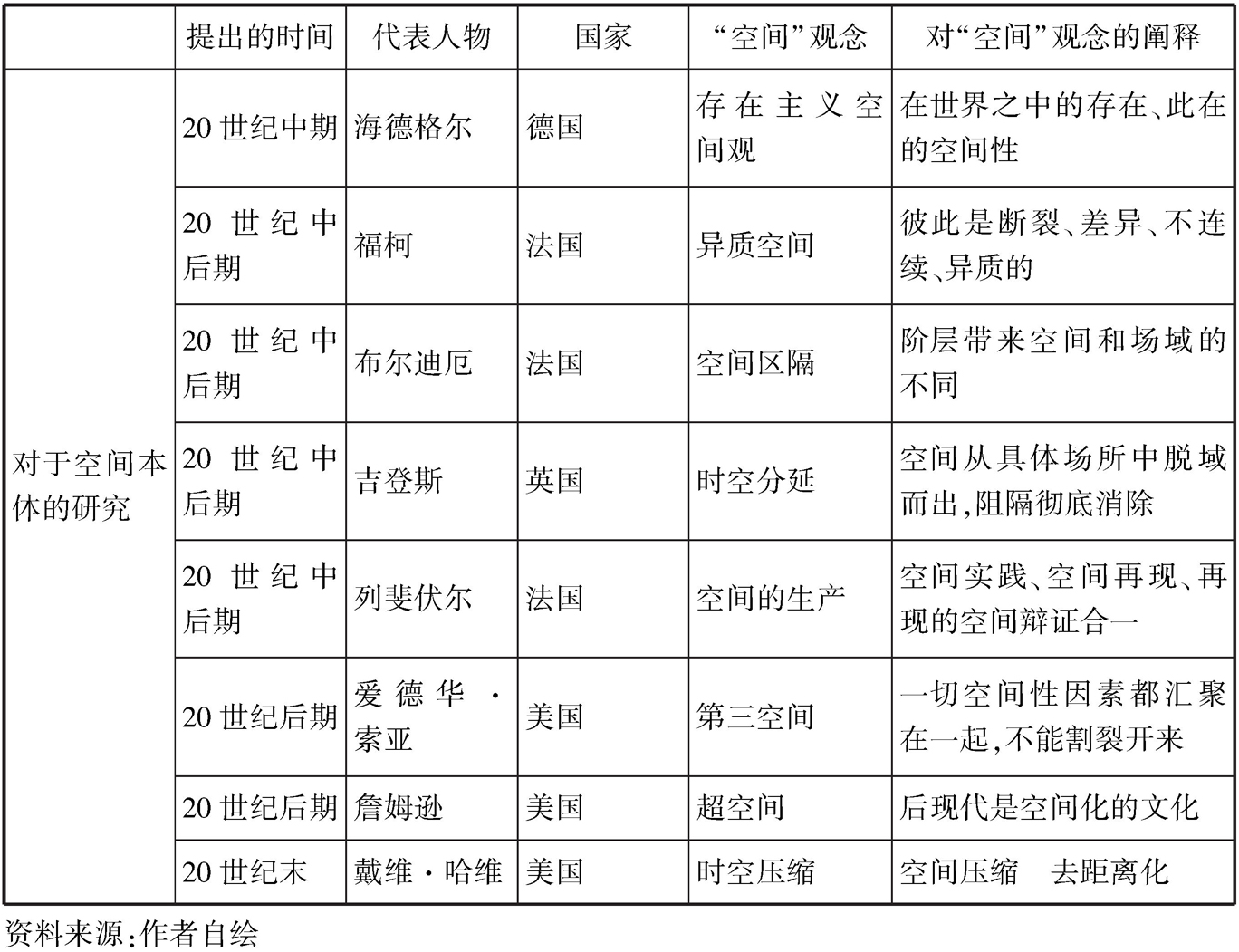

表1.1 西方哲学空间观念一览表

续表

从表1.1可以看出,西方哲学家们对“空间”的认识经历了从内部到外部、从静止到流动、从绝对到相对、从唯心到辩证、从从属地位到空间的转向等的变化。在他们的观点中,空间是思辨的、主观性的、概念式的、逻辑性的、纯理性的空间。20世纪之前,哲学家们主要集中在对于物质空间和空间内部的探讨,20世纪之后,随着技术的进步和全球化的影响,空间的概念也超越了容器论的内涵,空间的主体意义被突出,空间本身的生产意义被强调出来,而空间带来的迷失和困惑也开始被思考。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。