清代的广州城北限于粤秀山, 南阻于珠江, 东西阻于濠水, 城池变化不大。但珠江北岸继续淤积成陆, 并成为商业区, 商行林立, 亟须保护, 故清初将东西两翼城墙南伸至江边, 即“鸡翼城”。 平定“三藩之乱” 后, 清朝开始着手规划广州城的空间格局。

2.2.2.1 城内地区

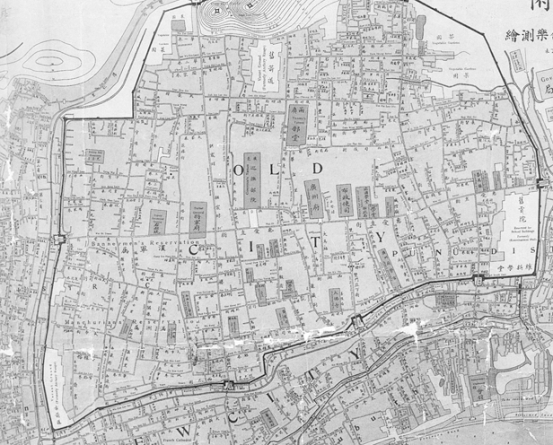

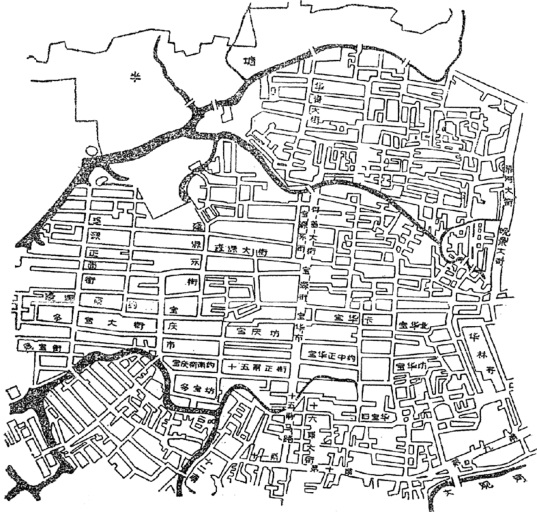

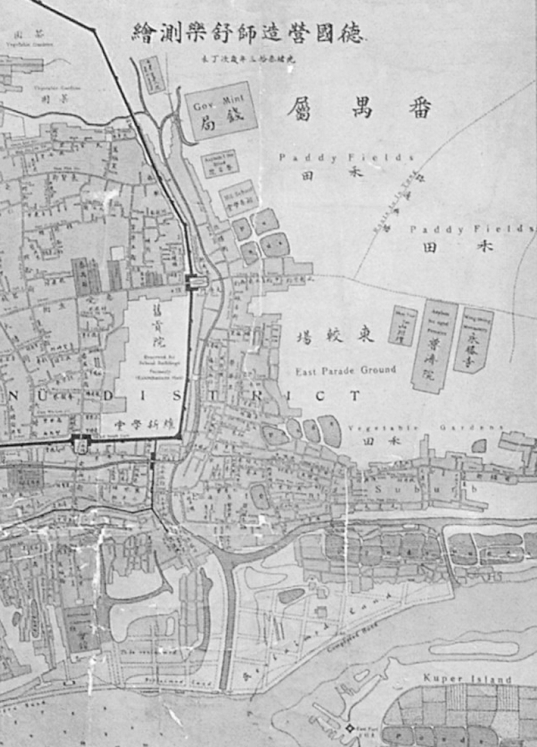

清代广州城内的功能分区已经十分明显。 出于安全的考虑, 政府行署所在地: 省、 府、 县官员都集中在广州城内中心位置, 而贡院、 广州府学宫、 番禺学宫则位于城内的东部。 广州城内另一个重要的区域是位于城内西南部的特殊区域——八旗军驻扎区[14], 这一地区在清朝一直都是八旗军的专属区域(图2 -8)。 从广州城内官署的布局位置来看, 显然是考虑到“权力的分割和平衡”的问题, 以避免地方集权的形成。 例如, 巡府部院和将军府都位于旧城之内,他们之间距离很近, 分列连接大北门至归德门主干道的东西两侧; 汉军军营的南面就是满洲军营, 且共同受到北面将军府(图2 -9) 的监督等等。

图2 -8 清代广州城内政府行署的分布

资料来源: 中国第一历史档案馆等编著: 《广州历史地图精粹》, 北京: 中国大百科全书出版社, 2003 年

图2 -9 清代广州将军府

资料来源: 麦胜文先生收藏并提供

2.2.2.2 西关地区

图2 -10 明代驿馆的西迁

资料来源: 魏立华: 《清代广州城市社会空间结构研究》, 载《地理学报》 2008 年第6 期

城外西关地区的发展有其深厚的历史渊源。 宋代出于保护商业的目的, 在城西的商业区加筑西城, 并将招待外夷的场地设在西城。 明代时, 因三城合一, 出现招待外夷的驿馆与官衙同在一城的现象, 明永乐四年(1406 年), 按照“化外人, 法不当城居” 的惯例, 将驿馆西迁到城外西南近珠江地带的十八甫路, 称为“怀远驿”, 共建有房屋120 多间, 以做为招待外国贡使之用(图2-10)。 从此, 广州的外贸活动中心由城内转移到后来“西关” 城外地区, 商业街圩开始形成, 而十八甫之外的地区仍为自然村落。

康熙二十四年(1685 年), 清政府宣布“开海贸易”, 设立粤海关、 闽海关、 浙海关、 江海关等四个海关, 管理对外贸易及征收关税事务。 后为防止外国舰船北上威胁统治, 乾隆二十二年(1757 年), 清政府宣布关闭闽、 浙、 江三个海关, 粤海关成为全国唯一通商口岸, 全国进出口商品贸易, 均由广州一口经营。 一口通商后, 商船日渐增多, 清政府既要对外通商, 又要限制外商进城与中国人接触, 于是便在广州指定一些商人专门同外国人交易, 这些商人所开发的对外贸易机构被称为洋货行, 也就是半官半商的垄断贸易机构“广州十三行”。 广州十三行外国商馆范围为: 北以十三行街为界, 南至珠江, 东以西濠为界, 西至联兴街。 广州十三行周边地区逐渐成为洋行和外侨聚居之地。

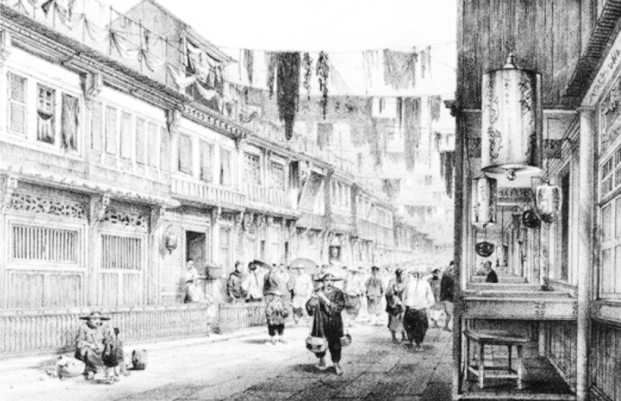

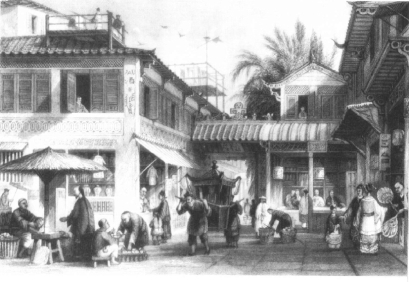

由于海外需求旺盛, 茶叶、 丝绸、 土布成为广州重要出口货物, 对外贸易空前繁荣。 英国人安德逊曾在1792—1794 年来到广州, 在其后来出版的《英使访华录》 一书中曾对当时广州十三行的商业贸易做过记述: “虽然这是在中国惟一容许外国人进行贸易的城市, 各种买卖是在离广州城的一里的郊区进行。这地区甚为广阔但不见得宏伟华丽; 街道大都很狭窄而人群拥挤(图2 -11)。房屋是木屋, 只有一层。 街上都是商店, 店内布置像英国形式; 由此可知, 居民有所偏爱……我们在此所见的瓷器商店, 据说, 我也肯定相信, 在规模、 外貌和货量都超过世界其他各国的这类商号。 茶商的栈房也充塞着大量成箱的茶叶。 这商品在英国几乎成为日常生活的必需品了, 在欧洲其他国家的需求也在日益增长之中。”

图2 -11 十三行内的同文街街景

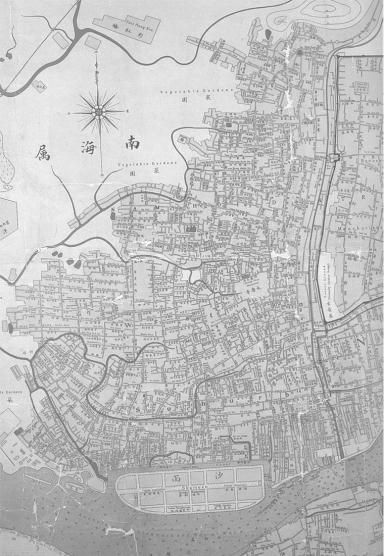

图2 -12 清末(1907 年) 广州西关地区的图景

资料来源: 中国第一历史档案馆等编著: 《广州历史地图精粹》, 北京: 中国大百科全书出版社,2003 年

由于丝织品出口需求量大增, 刺激了广州的丝织业的生产。 “洋船争出是官商,十字门开向二洋。 五丝八丝广缎好, 银钱堆满十三行。”清代屈大均的这首竹枝词,生动地描述了当时广州十三行商人经营对外贸易至其殷实富足的情景。 为满足丝织品的生产, 西关、 下九甫等处出现了大量的丝织工场,这些工场选址接近十八甫商业区[15], 有利于机房生产, 交通运输条件也十分方便。 而在机房区以西的西关涌郊区,农田平原被开辟为住宅区,新兴的产业资本家在此筹建住宅, 并形成商业街市(图2 -12)。 同治、 光绪时期新辟的住宅区街道基本上由“井” 字形街道系统组成, 整齐有序, 位于下西关涌以南的“宝华区” 就是当时十三行富商建设的高档住宅区(图2 -13, 2 -14)。

图2 -13 西关各功能区的形成

资料来源: 作者在《广州市历史地理简图》 上绘制。 曾昭璇: 《广州历史地理》,广州: 广东人民出版社, 1991 年

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

图2 -14 西关住宅区的街巷肌理

资料来源: 曾昭璇: 《广州历史地理》, 广州: 广东人民出版社, 1991 年

纺织业的兴盛继而带旺了十八甫银庄, 以及印染、 制衣、 机具、 制帽等相关行业, 晚清时宝华区居住用地已显不足, “光绪中叶, 绅富相率购地建屋。 数十年来, 甲第云连, 鱼鳞栉比, 菱塘莲渚, 悉作民居”。[16]可见上下西关涌的平原地带尽数被开发为住宅区, 这里有两条河涌通过, 距离丝织工场的机房区较远, 居住环境宜人, 又靠近十八甫商业区, 且与宝华住宅区相连, 故富商大多选择此处开发建设, 从而形成北为耀华、 宝源, 西为逢源、 多宝的居住布局,整个居住区域逐步连片扩大到泮塘一带。 这一片新兴的居住区仍采用正南北和东西交叉的方格网状道路系统, 但因为是在原来郊外菜地中开辟的住宅, 因此住宅内园地颇多, 单个方格网街区也较宝华区要大。

2.2.2.3 南岸地区

珠江南岸地区因交通不便, 清代以前为郊区农村, 岛上分布着农田、 水塘、山丘、 沼地和河涌, 农业兴盛。 清代以后, 随着珠江平原的淤积, 河道变窄,珠江两岸引来移民建村, 大面积的居住区域逐步发展起来。 《越东笔记》 中提到“珠江之南有茶者三十三村”, 可见当时河南村庄数量很多, 且以种植茶叶等农村经济作物为主。

康熙二十四年(1685 年), 清政府将珠江南岸黄埔村附近江面开放作为外轮的停泊场所, 并指定其作为中国对外通商的唯一口岸, 以替代已逐步淤积的古代海上丝绸之路的起点扶胥港, 从而使得黄埔村一带逐步成为海上运输和贸易的重要口岸。 随着对外贸易的发展, 一些为对外贸易服务的设施与行业逐渐在珠江南岸地区兴起, 包括南华西等临江一带的码头、 仓库、 货栈相续出现。

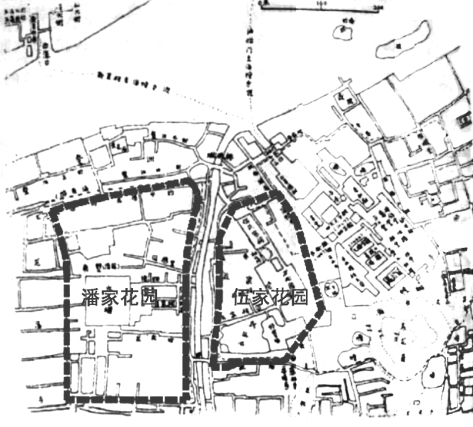

清乾隆四十一年(1776 年), 洋商潘振承以低廉的地价在河南运粮河(今漱珠涌) 以西的珠江江边, 即十三行隔江正对岸, 今龙溪首约、 栖栅街一带,购置了一大片河滩, 并在此建起祠堂居室, 这里地势平坦、 地理位置优越, 潘振承成为在珠江南岸一带开村建宅的开基人(图2 -15)。

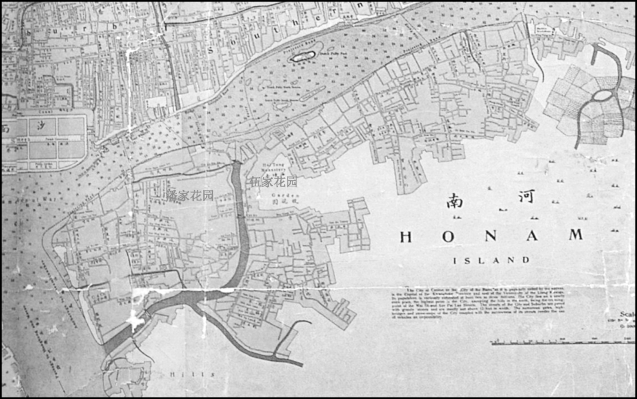

后随着商业的不断发展, 城内与西关的用地越来越局促, 商民在河南新建住宅成为必要之举, 富商不断迁入, 例如1803 年广州十三行巨贾伍秉镛选址在运粮河以东、 海幢寺以西的地段建设伍家花园, 与潘家隔溪相望。 此后, 不少豪绅富户以及海外侨商纷纷在其附近建宅安居, 故在白鹅潭以东、 东至今草芳围路一带逐步成为清末广州新兴的住宅地区(图2 -16, 2 -17), 陈徽言在《南越游记》 中称: “广州城南隔河有地名河南, 富者多居之。 人烟稠密, 栉比相错。” 可见当时河南开辟的盛况。

图2 -15 清代珠江南岸地区的潘家花园和伍家花园

资料来源: 曾昭璇: 《广州历史地理》, 广州: 广东人民出版社, 1991 年

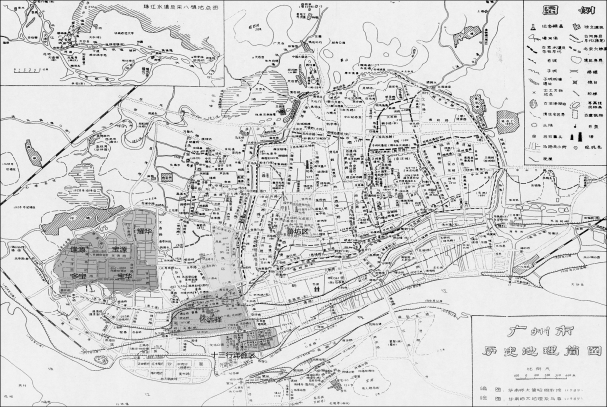

图2 -16 清末广州南关地区

资料来源: 中国第一历史档案馆等编著: 《广州历史地图精粹》, 北京: 中国大百科全书出版社, 2003 年

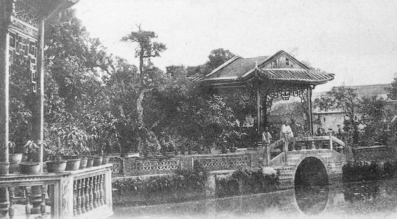

图2 -17 河南伍家花园的庭院

资料来源: 中国记忆论坛网

直至清末, 河南西北部, 运粮河包绕的一片区域基本上开发完毕, 因地势平坦, 这一片的路网结构与西关住宅区有着相似的模式, 大多为方格网状街巷格局。 随后, 居住用地沿珠江逐渐向东扩展, 海幢寺以东、 同福大街一带的山冈地带尽数开辟, 但因临近山冈地带(乌龙岗和宝岗), 从而使得海幢寺至草芳围路一带的路网呈枝状或不规则状, 反映了当时的住宅沿地势而建的特点。

2.2.2.4 东关地区

东关开辟的范围在清代主要在大东门到小东门一带, 南至大沙头。 广州城的东郊多为丘陵台地, 农业不发达, 村落也不多。 早在明代西关开辟时, 明广州城东城门以外, 即大东门和小东门附近因位于主要交通出入口而率先发展起来, 大东门外发展起步较早, 这里是广州城通往东部的主要通道, 但因为城内东部主要集聚官府衙门、 书院、 贡院, 使得大东门内、 外的商业街市一直不太发达, 发展较为缓慢; 而小东门附近则是另一番景象, 这里已经形成了密集的商业和居住区, 这是由当时便利的陆路和水路交通所决定的。 因明代新城内早已是繁华的商业街市(图2 -18), 在小东门外,今跨东濠涌的永安桥附近,得陆路交通之便利, 城外商业街市几乎可以视为是城内商业街市的延伸, 小东门外居住人口密集, 集中了大量的民居; 另一方面, 东濠在明清时期还承担着十分重要的货物运输功能, 船只可由珠江直达北部的铜关水塘, 因此在东濠沿岸的东侧逐步形成了北横街、 线香街、 荣华坊、永胜街、 三角市、 糙米栏和永安横街等商业街市, 随着街市的发展, 其周边的居住区规模也日益扩大, 形成了诸如启正坊、 百岁坊、 仁秀里、 兴仁里等一些居民街巷(图2 -19)。

图2 -18 清代广州商业街景

资料来源: 《VIEWS IN CHINA》 收录之《清代广州街景》

图2 -19 清末广州东关地区

资料来源: 中国第一历史档案馆等编著: 《广州历史地图精粹》, 北京: 中国大百科全书出版社, 2003 年

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。