17世纪,商业化浪潮不仅在荷兰人的经济生活中产生了广泛的影响,同时还作为一种原动力促进了艺术品市场的不断繁荣,其连带效应甚至要比赞助行为更强劲(而赞助制度在此前长期支配着艺术品市场的发展)。绝大多数艺术家都在为一个无形的市场进行创作,或是直接向其提供绘画作品,或是通过艺术品商人来转手。但是,这并不意味着传统风格的赞助行为已经不复存在了,肖像画家仍然主要依靠不同委托人的佣金生活,除非当他们成功地获取到为奥兰治王室成员长期大规模绘制肖像的任务。著名的艺术家如格里特·德奥、弗朗斯·凡·米利斯(Frans van Mieris,1635—1681)与约翰尼斯·维米尔等人,由于其个人独特的风格,以及长期受雇于某位特定的委托人,而备受社会的推崇。因此,当赞助制度被我们所提及时,应当准确判别究竟是公共赞助、团体赞助还是私人赞助行为。

从传统意义上说,教堂往往是艺术家最重要的赞助者,但是随着16世纪60年代兴起的加尔文教徒破坏圣像的潮流,教堂就不再是尼德兰北方艺术的庇护者了。而侥幸从圣像破坏运动中留存下来的绘画与雕塑,也被迫移出新教教堂,那里的四壁则全部刷成白色。其结果便是:如果还有什么可以起到装饰作用的东西能够被继续保留,那一定就是教堂风琴了,而即便如此还经常会产生许多争议。以上所述意味着:新教教堂能够委托给艺术家的工作,只剩下对风琴的修饰了,比如1644年在阿尔克马尔、1645年在阿姆斯特丹的两桩委托生意。1

与欧洲其他国家的统治者相比,奥兰治王室作为艺术赞助者似乎要优雅一些,特别是对那些很少能够得到委托任务的荷兰画家,他们通常也会比较尊重。尼德兰五省执政弗雷德里克·亨利(Frederic Henry,1584—1647)和他热衷炫耀的妻子——德意志中部黑森地区的索尔姆斯—布劳恩费尔斯(Solms-Braunfels)大公约翰·阿尔布雷希特一世(Johann Albrecht I,1563—1623)的第三个女儿——艾玛莉亚·冯·索尔姆斯(Amalia von Solms,1602—1675),在1624—1647年,通过雇用艺术家并购买大量17世纪的绘画作品,将府邸装扮得富丽堂皇,极有帝王气派。然而,他们似乎更喜欢佛兰德斯画家彼得·保罗·鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640)、安东尼·凡·代克(Anthony van Dyck,1599—1641)以及乌得勒支画派风格。2乌得勒支的卡拉瓦乔画派领袖之一的格里特·凡·洪特霍斯特,不仅自己得到了为奥兰治王室花园洪斯拉蒂克城堡工作的机会,而且还取代了米歇尔·凡·米勒维德原先在执政府的职位,似乎米勒维德的风格已不再合乎时宜。康斯坦丁·惠更斯还将扬·利文斯(Jan Lievens,1607—1674)与伦勃朗·凡·莱茵带入执政府,他们也均被委任了艺术工作任务,并且亨利执政还将其画作纳入自己的私人藏品。伦勃朗1635年以后为亨利执政绘制的五幅作品,每幅的酬金是600荷兰盾,这个价格远高于莱顿的客户愿意支付给他的报酬。3

在弗雷德里克·亨利执政于1647年谢世之后,因为位于海牙附近的豪斯登堡的奥兰治王宫的修缮工程,来自奥兰治王室的赞助金额也达到了顶峰。执政遗孀艾玛莉亚·冯·索尔姆斯将这座宫殿用来纪念其丈夫,并委任佛兰德斯画家雅各布·约丹斯(Jocob Jordaens,1593—1678)指导修缮工程。4佛兰德斯画家特奥多尔·凡·丢尔登(Theodor van Thulden,1606—1669)、托马斯·威勒波尔茨·博斯查尔特(Thomas Willeboirts Bosschaert,1613—1654)、冈萨雷斯·科克(Gonzales Coques,1614—1684),以及荷兰画家凯萨·凡·埃弗丁根、萨洛蒙·德·布雷(Salomon de Bray,1597—1664)、扬·利文斯、克里斯蒂恩·凡·柯文伯格(Christiaen van Couwenbergh,1604—1667)、彼得·克莱兹·索特曼(Pieter Claesz.Soutman,1593—1657)、彼得·德·格莱伯(Pieter de Grebber,1600—1653)、格里特·凡·洪特霍斯特等人,均在雅各布·约丹斯的指导下开展工作。

由于弗雷德里克·亨利执政的继任者威廉二世不幸于1650年病亡,年仅24岁,也有人说是谋害,但无论真实情况如何,执政的职位自此空缺22年,这也是荷兰历史上第一次无执政时期。因此,奥兰治家族已没有能力在荷兰创造一种气魄恢宏的巴洛克式风格。从文化史而非仅仅是艺术史角度来看,另一位来自奥兰治王室的赞助人拿骚—锡根伯爵约翰·莫里斯(John Maurice van Nassau-Siegen,1604—1679)成了重要的人物。在约翰·莫里斯被荷兰西印度公司任命为荷属巴西总督后,他以哈勒姆画家弗朗斯·简兹·波斯特(Frans Jansz.Post,1612—1680)、格罗宁根画家阿尔伯特·凡·登·埃克霍特(Albert van den Eeckhout,1610—1665)为随行人员,共同赴巴西殖民地走马上任。波斯特和埃克霍特两人都博学多闻,均通晓医学、生物学和制图学,他们以科学与艺术的双重视角,记录下了旅行途中所见到的一切景象。画家尽其所能地描绘沿途见闻,波斯特主要是描绘风景,埃克霍特则关注人物及其工作与生活,他们共同为欧洲了解巴西做出了巨大的贡献。5

弗朗斯·波斯特:《有种植园和农场的巴西利亚风景》,1656年,西班牙马德里蒂森—波涅米萨美术馆藏

荷兰画家开始越来越多地接受来自各省或市镇官方的赞助,而不仅仅局限于原来的奥兰治王室。这主要是因为各地装饰建筑物的行为逐渐流行起来,特别是那些市镇政府和议会建筑,也有一些外国贵族或外交官的宅邸。画家们以含有历史寓意内容的绘画作品装点各地的市政大厅和议会宫,比如描绘一种代表公正和理性的城市秩序,包括城市居民安宁祥和的生活环境以及追忆尼德兰早期的发展历史,诸如克劳迪乌斯·西菲利斯(Claudius Civilis)带领属于日耳曼民族的巴达维亚人反抗罗马帝国暴政的英雄故事。

阿姆斯特丹市政厅的重建项目,创造了大量的工作机会,该计划于1648年正式启动,由哈勒姆建筑大师雅各布·凡·坎彭(Jacob van Campen,1596—1657)设计,他本人企图将佛兰德斯的巴洛克风格与意大利古典主义风格完美融合起来,并使之在建筑物上栩栩如生地体现出来。6然而反过来说,这种尝试需要大量纪念性的绘画作品来装饰和点缀。阿姆斯特丹圣路加公会要求将此项工作任务赋予本地画家,费迪南德·博尔、戈瓦特·弗林克、扬·利文斯等纷纷请缨并先后被雇用,这几人和其他的佛兰德斯画家与乌得勒支画派成员一起合作共事。在戈瓦特·弗林克不幸猝然离世之后,扬·利文斯与伦勃朗·凡·莱茵接替了他的工作。7博尔、弗林克与利文斯三人当时在市长办公室里绘制一幅大画,就可以得到1500荷兰盾的收入。1659年,弗林克承接了一个报酬丰厚的项目,即为市政厅画廊绘制12幅画作,平均每年2幅,每幅单价1000荷兰盾,不过由于画家本人于1660年去世,因而未能享受到这项恩惠。以上三人的委托人,即阿姆斯特丹市长,似乎并不太满意这些艺术家的工作,而画家们对如何处理大型纪念性建筑的经验也不够丰富,他们完成的绘画作品于是不太符合市长典雅端庄的审美趣味。8结果,市政厅整修计划一拖再拖,就是无法完工。1662年,委托方阿姆斯特丹市政厅甚至还向伦勃朗退回了他的那幅画作《克劳迪乌斯·西菲利斯的密谋》,起初是要求画家重新修改,而后就再无下文了。9

当然,荷兰各地市政厅并不是天天都需要进行修缮,而且总的来说,其他地方的行政长官所委托的项目数量也不太多,报酬亦非全都如此慷慨。从1660—1668年,代尔夫特的莱奥纳特·布拉默是唯一一位获得较多订单的画家,总金额达到2330荷兰盾,这笔钱足够他在很长一段时间内衣食无忧。而据统计,1619—1675年,代尔夫特市长总共才委托了价值7562荷兰盾的工作合同,平均每年只有135荷兰盾。因为这个数目里还有一部分流向了诸如亨德里克·科尼利兹·弗鲁姆(Hendrick Cornelisz.Vroom,1562—1640)、西蒙·德·弗利格等并不在当地出生、工作或长期生活的海景画家,10所以对本地职业艺术家来说,市政工程充其量只是增加了他们的小部分额外收入而已,别无大用。

格里特·亚德里安兹·贝克海德:《阿姆斯特丹市政厅》,1674年,德国法兰克福施泰德艺术馆藏

那么,团体赞助与私人赞助的概况又是如何呢?这个问题通常会导向对大量的市民卫队团体肖像画或所谓的摄政大臣家族肖像的研究。这两类肖像画在数量上,堪称欧洲艺术史上所罕有。早在16世纪,市民卫队就开始委托画家为其创作团体肖像画。而酬金则依据画中人物数量而定,每个人都必须为自己的画像支付费用。在1633年,阿姆斯特丹市民兵射手连队自治会军官,就委任弗朗斯·哈尔斯创作一幅《军官的商行》的团体肖像画,后由当时居住在阿姆斯特丹的画家彼得·雅各布兹·柯德(Pieter Jacobsz.Codde,1599—1678)接手。委托任务总金额960荷兰盾,画面中共有16个人,据此可以推算出每人得支付60荷兰盾。后来射手连队自治会将价格提高到了每人66荷兰盾,但还是没有能够达成令人满意的协议。接手哈尔斯后期绘制任务的彼得·柯德,也没有能够最终完成该幅画作。11诸如阿姆斯特丹箍桶匠行会、哈勒姆圣路加公会等手工艺人行会的领导们,有时安排一些团体肖像画任务给画家,有时则让画家为他们自己绘制肖像画。慈善机构的负责人也时常雇用画家以其为对象,制作一些家庭肖像画(这些画作可不能与摄政大臣等政治上层人物的家族肖像画混淆起来)。

真正有权势和影响力的人物——无论在城市还是乡村——实际上是很少出现在团体肖像画里的,他们宁愿让人给自己作一幅个人肖像画。这种现象也造就了一大批著名的肖像画家,甚至那些不太有名气的画家,只要在肖像画制作上有自己的优点和特色,都或多或少能得到获利丰厚的工作机会。那些比较成功的手工艺人和生意人,往往都会在宴尔新婚时雇用画家为自己和妻子画双人肖像画,夫妇俩则摆出他们自认为最优雅的姿态,以供画家精心摹绘。而如果委托人没有足够的金钱,也可以雇用一些收费相对低廉的画家,一般是每天6个荷兰盾。另一个影响肖像画价格的因素是肖像的大小,比如是头像、半身像还是全身像。但是在代尔夫特,绘制一幅上好的肖像画的价格,只要30荷兰盾,富裕的公民往往雇用米歇尔·凡·米勒维德这样的大画家,或委任海牙与阿姆斯特丹的其他著名画家,不过花费的代价也非常高昂,比如伦勃朗·凡·莱茵光绘制一幅头像就要价50荷兰盾,如果是真人大小的全身肖像画,则高达500荷兰盾,半身肖像画和团体肖像画则是每人100荷兰盾。12因此,肖像画家的生活是相当优裕的。然而,其客户的人数却是有限的,人们通常在一生中只为自己画一次肖像画,而且前提是要拥有一笔相当可观的财富。公众似乎更倾向于购买一幅奥兰治王室成员的肖像画,或者干脆是印刷加工的复制品,而非雇用艺术家绘制自己本人的肖像画。

绝大多数画家都无法从公共机构或私人居民那里,获得定期的工作合同。他们通常只是在为一个隐匿而抽象的市场生产绘画作品,并以各种方式进行销售。画家要么直接向光顾其工作室的客户卖画,要么就是通过艺术展览会以及圣路加公会组织的交易会来促销,他们也会将画作贴上标签当作博彩奖品或者进行拍卖。对于酒店老板和生意人的债权,艺术家还常常用绘画作品来抵偿,而他们也通过参与艺术品市场上各种形式的活动,来向沿街叫卖的流动商贩和专门的艺术品商人推销其绘画作品。根据我们目前所掌握的资料,只能够提供一些关于艺术家从工作室中直接将绘画作品销售给客户的有限信息,画家一般不会保存出货账单,也不向客户开具销售票据。但是我们却惊喜地发现,库存的绘画商品,以及画框、画布和未完成的作品,在画家去世之后,仍然能够作为有力的证据帮助我们得出一个结论,即画家确实从自己的工作室里对外销售了大量的绘画作品。13

圣路加公会以及新成立的艺术家兄弟会,都时常举办一些展销会,但几乎没有任何一个城市留下过具体的档案材料,现有资料中最多的就是关于乌得勒支市长所组织的一场展会。14当地的行会还在修道院里建起了一个跨年度的长期展馆(1639—1640),内部的展厅空间被分隔成不同的几个区域,画家们可以在那里悬挂自己的作品。但由于画家们并不太愿意参加这种组织活动,在1644年,乌得勒支市长要求每个画家用三个月的时间将自己的一幅画作(必须是其亲自所绘的真品)运至展馆。那些画此后就一直留在那里,直到被销售出去为止。当画作出售之后,行会将获得销售价格5%的收益,而画家则须在六个月内完成一幅相同标价的作品,以填补交易后的空缺。但是,行会所收取的5%的交易佣金,似乎并不能激发画家参与展会的热情,因此主办方仍然免不了要东拼西凑。为了彻底解决这个问题,1644年晚些时候,(主办方)又另外增加了一项条款,即每三年在展会上进行一次大型的拍卖,但还是无法明显地改善此种状况。不过,位于海牙的长期展馆的境遇则似乎要好一些,因为画家们拥有奥兰治王室成员,以及联省议会议员和外国公使等大批客户。

1656年,当画家纷纷脱离圣路加公会并建立自己的兄弟会(或者叫画会)时,他们同时决定用自己的画作来装饰聚会的房间。15每个画家都要贡献一幅自己的画作,并将10%的销售收入捐给兄弟会。这种长期的展会形式,似乎越来越多地被公众所接受:大约一个多世纪之后,在1763年,艺术展览会的规模不断扩大,并且有了相对固定的开放时间。然而在兄弟会成立之前,海牙仍然保留着私人展览的传统,据悉在17世纪20年代,画家威廉·简兹·戴克尔与艺术品商人鲍威尔·维茨(Pauwel Weyts)甚至还租用了位于联省执政府大厅与联省议会议事厅之间的一条长廊,这就是我们所俗称的奥兰治宫白廊,那里长年陈列着画家们的经典作品。16

在17世纪,博彩的奖品往往就是一件展品,这也成为艺术品交易的一种渠道,欧洲的其他国家没有能够建立起像荷兰那样完善的博彩机制,并产生非同寻常的深远影响,甚至连博彩交易时的舞弊行为亦如是。彩票的发行往往由市镇政府或地方当局操办,并且会同时组织对慈善事业的赞助活动,诸如建造孤儿院和老人之家。只要购买一些彩票,人们就可以将自我享乐与造福他人结合起来,期望中彩的欲念和行善积德的理想和谐交集。在博彩中获得大奖时那种释放激情的癫狂情形,不论其奖品是价值连城的瓷器、绘画还是数量可观的现金,均堪比当时鼎盛的郁金香花卉交易热潮。人们大量地购买彩票,为的是提高中奖的概率,并期望能够获得丰厚的现金和其他贵重物品。随着博彩业的规模不断扩大,彩票管理体制也逐渐独立出来,并成为一种新兴的产业类型。画家与艺术品商人们,也利用这个大好机会,在公众面前充分展示其高超的绘画技艺或者丰富的绘画藏品。

荷兰艺术史家和收藏家亚伯拉罕·布雷迪乌斯(Abraham Bredius,1855—1946)对1626年一桩博彩交易的详细描述,显示了彩票业如何运营以及获取奖品的具体情况。17在这桩由玻璃制作大师克莱斯·克莱兹·凡·列文(Claes Claesz.van Leeuwen)所组织的彩票活动中,奖品总价值为1275荷兰盾。每张彩票面值25荷兰盾,总共只产生30名幸运者。但是,如果某人连续3次开奖都未能获得任何奖品,他亦会被赠予一幅价值18荷兰盾的绘画作品作为安慰奖。此项活动的最高大奖是亚伯拉罕·布隆玛特(Abraham Bloemaert,1564—1651)所画的《浸信会的圣约翰布道》,价值360荷兰盾;其后3名中彩者也会分别获得巴塞洛缪斯·科尼利兹·凡·伯森(Bartholomeus Cornelisz.van Bassen,1590—1652)的一幅宗教画——其中的陪衬人物则是由艾萨亚斯·凡·德·维尔德(Esaias van de Velde,1587—1630)完成——每幅价值108—162荷兰盾;其他获奖者的奖品也多为伯森和维尔德的画作,往往一幅画价值约为46—50荷兰盾,当然也有德克·戈瓦特兹(Dirck Govertsz.1575—1647)关于“厨房即景”主题的画作,价值48荷兰盾。在这桩彩票交易中,总共有12幅作品的价值超过人们所购买的彩票的面额,即25荷兰盾。

圣路加公会的大师常常被邀请去为最昂贵的奖品估价,其余的奖品则由博彩活动的组织者本人作评估。因为被估的奖品价格必须得要与所发行彩票的票面总值相当,克莱斯·克莱兹·凡·列文就通过以低于估价的资金购入这些奖品,从而在彩票交易活动中赚取利润。虽然有关其他的彩票发行和盈利情况,我们也获得了一些细枝末节的零散信息,但对这些博彩业务总体上究竟是如何组织与运营的仍知之甚少。举个例子,风景画家扬·威廉兹·戴克尔(Jan Willemsz.Decker,1553—1616)1614年在海牙组织了一次竞彩活动,奖品可能几乎都是他自己的作品。然而除此之外,并没有更多当时的资料证据被留存下来。18在哈勒姆的另一次类似的活动中,42幅当地画家的作品被主办方用作奖品,而且组织者还试图邀请那些购买了三张以上彩票的人出席一次盛大的社交宴会,以增加彩票业的吸引力。按照当时的法定条例,绘画作品并非竞彩活动的唯一奖品。17世纪20年代,在荷兰全国范围内进行的一场大型博彩交易中,活动主办者罗杰尔·劳伦斯(Rogier Laurens)从艺术品商人处购进的绘画作品和雪花石膏雕刻,只占到博彩奖品中的一小部分,大多数奖品主要是珠宝、银质餐具和镜子等器物。19画家们以各种方式,使自己的绘画作品被主办方接纳为竞彩活动的奖品,比如将其售卖给组织者,或干脆亲自组织彩票发行,并以自己与合伙人的绘画作品作为奖品。此外,他们也经常参加由哈勒姆与海牙圣路加公会等机构组织的博彩交易。

上述彩票发行活动还往往附加一些艺术品拍卖行为,主要由圣路加公会负责组织和运营。20行会在博彩业中操控彩票发行来扩大自己的影响力,并竭尽所能地吸引艺术爱好者光临这些拍卖会,使之成为他们购置画作的最重要的渠道之一。任何价格区间的绘画作品,都可以在每周例行的私人财产拍卖会上进行交易。如果一位画家想要移居其他城市,就可以在拍卖会上出售他工作室中库存的绘画作品。

画家想方设法地来售卖自己的创作,他们将自己的画送到其他人组织的各种财产拍卖会上,甚至允许这些作品长期处于被拍卖状态,比如1628年代尔夫特一位名声未显的画家哈蒙·凡·博格斯泰恩(Harmen van Bolgersteyn),就把自己总值约614—621荷兰盾的画作全部送到拍卖会上,承诺它们可以随时被拍卖。21然而,通常是艺术家的遗孀在财产拍卖活动中受益。当一位画家去世之后,其工作室中必定会有一些未及完成的画作,它们在被送至拍卖行上拍之前,往往要付出一定代价请同行画家来最后完成。不过事实上,由其他画家协助完成的画作对其价格的影响并不大,因为其真实性、可靠性并不像今天那样被人们所看重。假如一位画家由于要关闭自己的工作室移居其他城市,而希望举办一次作品拍卖会,那么他必须征得行会的许可。22不过只要确实是出于画家本人的意愿不再长期待在某个城市,或者继续从事这项职业,那么举办拍卖会基本不成问题,因为行会的规定只倾向于限制那些企图通过拍卖库存画作来取得不当利益的画家。

上述这一切究竟是怎样被付诸实施的呢?我们可以看一下出生于多德雷赫特,在1627年迁居海牙的画家德克·达伦斯(Dirck Dalens,1600—1676)的例子,他同时也是海牙行会的一名成员和教师。1636年,他在离开海牙至少两年之后,向当地圣路加公会支付了32.5荷兰盾,终于被准许将80幅绘画作品进行拍卖。不过,当达伦斯最后卖出了100幅画而不是原先所约定的80幅时,他与行会之间的麻烦事便接踵而来。在市议会,达伦斯当庭指控行会强制他签署了一份不公正的合同。然而,市议会却判令其遵守合同相关条款的约束,于是达伦斯在1636—1637年短期移居莱顿。不过,后来经由达伦斯的岳父以及他的内弟威廉·卢卡斯(Willem Lucas)的申诉和担保,圣路加公会又准许其返回海牙。

但是最终的情况是,行会的条例不再被严格地履行,甚至可以说,几乎在所有领域这些条例都已经无法约束画家们的行为了,因为规避条例的机会实在太多。举个例子,只要有人愿意出面担保和组织,那些想要拍卖自己所拥有的画作的人,就可以伪装成破产者申请执行强制性拍卖,此举本身的性质当然是不合法的,但只要手续合法就行。此外,圣路加公会也扮演着私人财产拍卖者的角色。23行会非常热衷于拍卖其绘画藏品,他们往往会在某位画家过世的时候,便立即派代表去往其府上,与他的遗孀或继承人商谈,极力鼓动他们允许其拍卖画家生前的画作。画家其实与普通公众一样,都会将其不再需要的画作送去拍卖行。在18世纪,行会甚至还会印制各种拍卖目录,并寄送给荷兰各地的收藏家、艺术品商人和艺术家。

到底是谁在这些拍卖会上购买绘画作品呢?我们只能给出一个概括式的答案,因为拍卖记录往往极难留存至今。还好,从代尔夫特的相关档案里,我们可以知晓一些富裕公民,常常在画家遗孀的财产拍卖会上,获得诸如汉斯·约丹斯、亚伯拉罕·布隆玛特、彼得·斯塔尔(Pieter Stael)等人的作品。24手工艺人在小型拍卖会上的竞拍行为,也使之构成绘画作品售卖对象的一部分。不过,艺术品商人仍然是在拍卖会上购买绘画作品的主力,尤其是那些经营二手衣饰、家具以及绘画生意的商人,而且其中大多数人竟是女性。这些艺术品商人参与被拍卖财产的管理,并协助组织绘画作品的营销,包括在个人售卖者与购买者之间确定合理的价格。我们在此要重点分析的案例,是由艺术品商人与收藏家进行拍卖的绘画作品。因为这不仅是指诸如画家兼商人克里恩·亨德里克兹·沃尔玛利恩(Crijn Hendricksz.Volmarijn,1601—1645)和收藏家卢卡斯·凡·乌菲伦(Lucas van Uffelen)组织的名家大型拍卖会,也有像艺术品商人格里特·凡·尤伦堡(Gerrit van Uylenburgh,1625—1679)组织的强制性拍卖会。

从以上交易的清单目录上,我们可以获知荷兰艺术品贸易及市场价格等诸多相关信息。知名艺术收藏品的拍卖活动,常常成为当时社会上轰动一时的新闻事件,因为它成功地将各类艺术品聚积起来,构筑了一个异彩纷呈的艺术世界。尤伦堡家族1639年组织的一次藏品拍卖活动,就是其中特别典型的例子。25连伦勃朗·凡·莱茵也特地赶来参加此次拍卖,同时出席盛会的还有阿方索·洛佩兹(Alfonso López)——一个改变了信仰的葡萄牙犹太人,他主要从事与法国王室的船舶、武器、艺术品与宝石交易。此次拍卖会上有一幅拍卖品竟然是拉斐尔·桑西(Raffaello Sanzio da Urbino,1483—1520)为意大利著名学者和政治家巴尔德萨·卡斯蒂廖内(Baldassare Castiglione,1478—1529)所绘制的肖像画(现藏法国卢浮宫)。洛佩兹最后以3500荷兰盾的价格拍下了这幅作品,伦勃朗则在拍卖会上现场为这个场面画了一幅素描稿。这个例子本身正显示了此类拍卖会的价格走势,并且生动地凸显了一个有趣的事实,即任何一位当时在世的荷兰画家作品的成交价,均无法企及洛佩兹竞拍价格的高度。

在进一步深入探究艺术品价格之前,我们想提及一点,即画家们的售卖行为并不经常使用现金结算方式。他们往往把自己的作品视为贵重之物和交易手段,并将其用来减免债务以及购置特定的商品和服务,比如其下榻旅店的赊账就常常以绘画作品来结清,这也导致了许多旅店老板——诸如约翰尼斯·维米尔的父亲——竟成为兼职的艺术品商人。但不管怎样,画家们至少是在用绘画来偿清债务和偿付贷款利息。1660年,扬·斯蒂恩就同意用自己的三幅肖像画,来支付一笔年息6%,价值450荷兰盾的贷款。26而当画家们购买了房产并为此进行装修时,也常常会以其绘画作品来替代性地支付相关费用。雅克·德·维勒当年为修缮位于阿姆斯特丹王子运河(普林森格拉赫特)大街的居所时所欠下的超过1500荷兰盾的债务,就是以每年支付250荷兰盾的分期付款形式来偿清的。西蒙·德·弗利格则与鹿特丹的艺术品商人克里恩·亨德里克兹·沃尔玛利恩签订了一份长期合同,以从后者那里购得一所价值900荷兰盾的房产;27而他本人则每月向后者交付一幅价值31荷兰盾的大幅绘画;或一幅价值13荷兰盾的小幅绘画,也可能是一幅同样价值13荷兰盾的海景画。此类交易形式也意味着,艺术品商人将可以源源不断地向市场提供绘画作品,而艺术家则借此来获取属于自己的房产。

艺术家、商人、手工艺者之间还要进行各种协商与调解,这多半是因为有关各方常常为契约的特定条款而争执不下。代尔夫特刺绣艺人艾瑟斯泰恩(Ijselsteyn)就成功地起诉了画家彼得·斯塔尔,因为后者只交付了一幅名为《所多玛与蛾摩拉城》的作品,而非原先其所承诺的一组夏景与冬景画,28以此交换一件手工刺绣并镶嵌缎带的高级红色裤装。绘画作品是一种具有交换价值的商品,而加工衣饰或提供其他定制服务亦如是。手工艺者同意客户以艺术品作为支付手段,并非因为他确实需要这些绘画来装饰其宅居,而更多的是由于他将画作视为可供交易的商品,它们可以被用来在任何需要的情况下兑换成现金。

当然,艺术品商人是绘画作品最重要的买主。在17世纪的尼德兰,他们又被分成不同的群体。第一种就是前述的二手商贩(uijtdraegster),这类人常常出没于各种拍卖会,而且其中绝大多数都是目不识丁的妇女,她们主要来自于较低的社会阶层。通过与拍卖行打交道,她们能够驾轻就熟地接近一些艺术品,不过其售卖与转手的行为往往是不怎么合法的。二手商贩在拍卖会上购买单幅画作所支付的价格,通常只是1—2荷兰盾,这说明她们所经营的对象,一般都是最廉价的绘画作品。

比二手商贩高一个档次的,是手工艺者与兼做艺术品生意的商人,其中最为活跃的就是那些酒店老板。他们常常在门厅中陈列其客户的绘画作品——不论那是房钱的质押品,还是赊账的抵债物——并将其售卖给其他的主顾。葡萄酒商与手艺人也介入了艺术品交易,其中一些人,如安特卫普箍桶匠亚德里安·戴伦(Adrian Delen),甚至还建起了一个专门生产行画的工场。1615年,莱顿的海事画家扬·波西利斯(Jan Porcellis,1584—1632)与戴伦签订了一份合同,约定为后者在40张木板上绘制各种船舶图像与航海风景,一周完成两幅;波西利斯每周可以从戴伦那里获得至少15荷兰盾的报酬,两人还协议分享未来的收益,前提是这些画作的价值超过戴伦所支付的画材的价钱。29许多手艺人也开始将艺术品交易当作自己职业的一部分,诸如雕刻师、印刷匠、画框制作者,以及不太成功的艺术家等。假如他们通过纯粹的绘画工作无法过上相对富足的生活,便会越来越频繁地介入艺术品交易的领域。

即便是那些著名的艺术品商人,诸如格里特·凡·尤伦堡、科尼利斯·杜埃克(Cornelis Doeck)、亚伯拉罕·德·库吉、克里恩·沃尔玛利恩、阿尔伯特·迈耶林(Albert Meyeringh,1645—1714)、扬·柯兰比埃尔(Jan Coelenbier,1610—1680)等人,起先都是不太成功的画家。不过,为了更专业化地从事艺术品交易,商人们必须先进入圣路加公会。根据圣路加公会文件的记载,此种现象的蓬勃兴起,始于17世纪三四十年代,当时社会对艺术品的需求急剧上升,人们通过各种绘画作品的交易,便足以养家糊口。维米尔家族就是一个典型的例证,约翰尼斯·维米尔的祖母尼尔基·葛丽斯(Neeltge Goris,1567—1627)就从一名二手商贩转型成为艺术品商人;而约翰尼斯·维米尔的父亲雷尼耶·简兹·沃斯,则是一个兼营艺术品的酒店老板,并一生从事此类行当直到晚年。约翰尼斯·维米尔本人亦时常买卖画作,因为其姐夫安东尼·格里特森·凡·德·维尔(Anthoni Gerritzen van der Wiel)——一名黑檀木画框制造商——是代尔夫特圣路加公会的注册艺术品商人。30

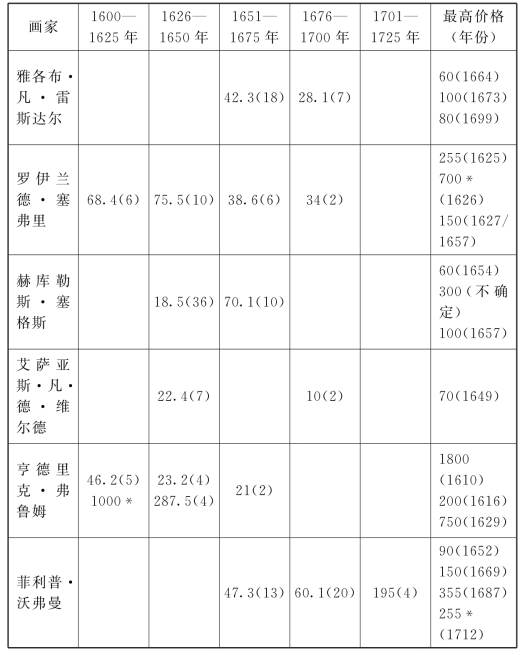

艺术品商人的进货渠道是什么呢?为了不断地更新其艺术品库存,商人们经常出入各种财产拍卖会,尤其是自己的同行所举行的拍卖会。比如,一些艺术品商人就从他们的同行克里恩·沃尔玛利恩的遗孀那里,购买了许多绘画作品。这些商人的选购清单如下(见表5-1):

表5-1 荷兰艺术品商人选购绘画作品清单

(https://www.xing528.com)

(https://www.xing528.com)

此外,这位遗孀的内弟莱恩德特·沃尔玛利恩(Leendert Volmarijn),也获得了价值1034荷兰盾10斯图伊弗的上框或未上框的绘画作品。31以上这组数字,正反映了艺术品商人的仓库中绘画作品的大致数量,以及购买这些绘画作品是如何划算。商人们还通过雇用仿制者或画工来增加库存,比如在马丁·克里泽与彼得·凡·登·博斯1645年签订的一份合同中,就规定后者可以从前者那里获得稳定的报酬,并从早到晚按照前者的委托任务,马不停蹄地绘制艺术作品。32不过,独立画家们非常蔑视这种生产绘画的模式,并戏谑其为“隶工画”(schilderen op de galey)。那些与艺术品商人有着定期协约的画家,生活水平就相对比较高。但即使如此,其所获报酬亦会随着市场行情而经常有所波动。1641年,伊萨克·凡·奥斯塔德(Isaac van Ostade,1621—1649)为莱恩德特·沃尔玛利恩作了13幅画,却只得到区区27荷兰盾的薪金。画家的哥哥亚德里安·凡·奥斯塔德(Adriaen van Ostade,1610—1685)认为,一幅画的平均报酬只有2荷兰盾,实在是太过于低廉。于是,他代表弟弟起诉了莱恩德特·沃尔玛利恩。最后,法院作出了有利于原告的裁决,判令莱恩德特·沃尔玛利恩需要为13幅画中的9幅,向画家支付每幅6荷兰盾的薪金。33

最著名的例子,是商人亨德里克·格里特兹·凡·尤伦堡(Hendrick Gerritsz.van Uylenburgh,1587—1661)创办的一种艺术品贸易与服务机制,它涵盖了从购买和储备绘画作品,到组织高质量的肖像画创作的所有方面。34然而,这并不意味着大多数艺术品商人都是通过雇用家庭画师的途径来增加绘画作品库存的。生意规模较大的商人,一般都是从画家本人手里直接购进画作。他们不仅买卖荷兰当代艺术家的作品,而且也收藏意大利与佛兰德斯画派的作品,同时将这些文艺复兴时期大师的作品——有时为复制品——向客户进行展示和售卖。35与之形成鲜明对比的是,生意规模较小的商人,则注重于满足大众化市场的需求,即他们只出售那些为其工作的画师们的作品。

此外,还有一类艺术品商人群体,他们主要从事当地生产的绘画作品的交易,价格与质量方面均比较适中。当然,他们有时也会买卖外地舶来的艺术品,比如阿姆斯特丹的商人就从哈勒姆购入各种风景画、静物画以及风俗画。上述各类艺术品商人的区别,主要在于获取交易资源的渠道不同,这反过来又导致其市场战略上的差异。当二手商贩走街串巷,出没于各种集市叫卖赚钱之时,诸如莱恩德特·沃尔玛利恩这样的职业艺术品商人则顾盼流连于一个个交易展览会,因为会展期间他们可以在非居住地的城市售卖绘画作品。由于乡村居民也会频频光顾各类展会,艺术品商人也因此获得了更多的销售机会。那些最著名的艺术品商人,往往拥有一个固定的大客户群,特别是来自上流阶层被称作“发烧友”(lief-hebbers)的收藏玩家,他们通常也是眼光独到的高品位鉴定家(connoisseur),他们到处参访各种艺术机构,并且要求艺术品商人随时给予适当的建议。假如商人手头正好没有客户所希望购买的艺术品,他们要么会委托专职画师按照其特定要求来创作一幅作品,要么就干脆充当起画家与客户之间的中介人,即所谓的“掮客”。许多艺术品商人还向各种潜在客户群体不时寄送印刷精美的宣传册页,上面详细列明近期待销艺术品及其价目。

一个成功的艺术品商人不仅在荷兰国内,也在佛兰德斯与布拉班特地区拥有自己的客户。两部著名商人的传记揭示了艺术品交易是怎样运作的,以及成功与失败之间的微妙关联。据其中一部传记描述,出生于安特卫普的约翰尼斯·德·雷尼姆(Johannes de Renialme,1600—1657),是一位在阿姆斯特丹上流阶层非常受欢迎的艺术品商人。他并非画家出身,在转向经营艺术品和珠宝生意之前,他可是什么交易都做的。1640年,由于遭遇到了资金周转上的困难,雷尼姆将其一部分绘画库存送到了典当行。36这让我们得以知道,他当时拥有超过30幅赫库勒斯·彼得兹·塞格斯(Hercules Pietersz.Seghers,1589—1638)的风景画(其中最贵的一幅价值30荷兰盾),一幅伦勃朗·凡·莱茵的祭坛僧侣画(价值100荷兰盾,这也是其当时所收藏绘画作品中最昂贵的一幅),以及一些安布罗修斯·博斯查尔特(Ambrosius Bosschaert,1609—1645)的花卉静物画、扬·米恩斯·莫勒奈尔(Jan Miense Molenaer,1610—1668)的风俗画,扬·凡·戈延、科尼利斯·凡·普伦堡(Cornelis van Poelenburgh,1594—1667)、戈瓦特·简兹的风景画,扬·波西利斯的海事画等,这些绘画作品在送往典当行时标注的价格其实并不算太高。

然而,当约翰尼斯·德·雷尼姆于1657年逝世时,景况就与此前潦倒时大不一样了。根据一份其财产清单的目录,我们知道彼时雷尼姆的生意已经有了极大的起色,表现在其库存的画作质量与销售价格上。他拥有大约400幅绘画,其中不乏许多大师级艺术家的精品,甚至今天我们也可以在那些世界上最著名的博物馆藏品中发现它们的身影。诸如伦勃朗的《基督和淫行女子》(现藏英国伦敦国立美术馆),大约价值1500荷兰盾,也是其库存中最昂贵的一幅。在这份目录上,除了伦勃朗的作品之外,几乎所有雷尼姆的库存也都被陈列出来了,其中比较著名的画家包括:杰拉尔德·特·博赫、扬·斯蒂恩、保鲁斯·波特、弗朗斯·哈尔斯、格里特·德奥、彼得·保罗·鲁本斯、安东尼·凡·代克、汉斯·荷尔拜因(Hans Holbein,1497—1543)、克劳德·洛兰(Claude Lorrain,1600—1682)、提香·韦切利奥(Titian/Tiziano Vecellio,1490—1576)、雅各布·巴萨诺(Jacopo Bassano,1510—1592)、帕尔玛·韦基奥(Palma Vecchio,1480—1528),等等。雷尼姆的艺术品财富总值约为36512荷兰盾,每幅绘画的平均价值为64.1荷兰盾(画家签名作品平均价值105.8荷兰盾,未落款作品平均价值28.5荷兰盾)。雷尼姆的其他财产还包括约合22000荷兰盾的大量珍珠和宝石。37

据另一部传记的描述,著名艺术品商人格里特·凡·尤伦堡宣布破产之后,其所拥有的绘画作品竟拍出了更高的价格。一幅有艺术家本人签名的画作平均估价达到了135.6荷兰盾。除了属于荷兰画派和一些意大利画家的作品,尤伦堡还拥有许多特殊的绘画作品,上面往往标记着诸如“丁托莱托风格”“鲁本斯风格”,以表明其为仿制品。造成此种现象肯定有其独特的原因,同时也是令尤伦堡的艺术品生意破产的根源。自17世纪30年代起,尤伦堡家族的艺术品生意就已经开始起步了。38格里特·凡·尤伦堡的父亲亨德里克·凡·尤伦堡,当年从一些荷兰画家(包括伦勃朗和西蒙·德·弗利格)以及他的门诺派教友那里借贷了大量资金,以推动其艺术品贸易事业的发展。伦勃朗也正是尤伦堡家族经营的艺术品产业的灵魂人物,他与亨德里克·凡·尤伦堡共同组织学徒和助手们进行创作。亨德里克·凡·尤伦堡不仅卖画,而且还负责其下属工场大规模生产各种绘画及其复制品。此外他还要负责委派肖像画绘制任务,指导蚀刻版画的设计与制作,以专家身份撰写成品鉴定报告,安排业余爱好者的艺术培训课程。在亨德里克·凡·尤伦堡去世之后,其子格里特·凡·尤伦堡继承了这个庞大的产业(而伦勃朗则已于1635年离任)。格里特不断继续扩展其产业领域,将家族的艺术品企业转变成一个国际性的贸易公司,并从联省议会那里承接各种委托业务。1671年,他向勃兰登堡选帝侯弗雷德里克·威廉(Frederick William,1620—1688)提供了13幅著名的意大利画家的作品,合同金额达到惊人的30000荷兰盾。然而在柏林,受聘为波茨坦皇室收藏监督官的荷兰花卉静物画家亨德里克·凡·弗洛曼提奥(Hendrick van Fromantiou,1633—1693),坚持认定这些画作是复制品,并对其进行了严格的查验。随后,13幅绘画中有12幅最终被退返阿姆斯特丹,并在权威鉴定专家那里引发了一场讼争。被指定来作仲裁的51位艺术家中,有31人作出了有利于尤伦堡的判断,即这些绘画确实是真品,但其余的20人坚持认为这些画作是赝品。

尤伦堡家族多年苦心经营艺术品产业的名望和声誉随之崩塌,格里特·凡·尤伦堡不得不宣布破产。这场巨大争议的另一个后果,是揭露了当代艺术品市场的某些非正常现象,即复制品往往被当作真品来进行售卖,跟不上时尚潮流的画家之名很快被人们遗忘,并迅速被另一些为大众所追捧的明星画家取而代之,这实际上反映了数量不断增长的暴发户们的需求,他们多倾向于收购“老大师”的画作,而对荷兰当代绘画则不太感兴趣。对暴发户们而言,当一个画家去世后或不再以绘画为职业时,他的作品便自然会引起收藏家的强烈兴趣。这种对所谓的“老大师”作品的喜好,又为趋利的艺术品商人推波助澜,并鲜明地体现在其选购绘画作品的眼光上。根据阿姆斯特丹的个人财产拍卖目录,我们可以发现:17世纪末,一个已故大师的作品价格,会有显著的提升。39因为其画作的供应量相对有限,而且已不可能再有更新,艺术品商人在市场交易中的地位就越来越重要。这也意味着,那些原先非常活跃的当代画家开始面临非常不利的局面,即持续萎缩的艺术市场使之越来越依赖于私人委托和艺术品商人。

最后,我们还要提及艺术品创作的收购价格。一个最简易的分析途径,就是将公开市场上的艺术品价格与荷兰总体物价发展趋势作个对比,同时比较不同艺术品类型间的价格差异。通过对许多绘画作品具体价格的观照,我们很明显地发现,某些画作转手的价格大约只有1—2荷兰盾,但诸如格里特·德奥这样的知名画家,其一幅作品的交易价格就会高达600—1000荷兰盾。即使我们的研究对象不可能穷尽所有规格的艺术品的买卖价格,但仍然可以揭示出大规模生产的行画与个性化的经典作品之间的显著差别。当然,这些价格指数并不足以为我们提供太多的关于艺术品市场总体价格走势的信息,为了更深入地进行相关研究,我们还得通过一系列的具体交易价格,来估算出较长一段时期内各类艺术品的平均价格。相应地,我们赖以进行研究的最重要的基本资料,便是拍卖行的最终成交价以及存货清单上的基本报价。然而令人遗憾的是,没有一种档案资料被证明是完全可靠的。上面记载的拍卖价格不仅只是一个粗略的数字,同时还极大地受到所拍藏品类型的影响。遗产清单主要反映了其已故主人的财富状况,而其中的绘画作品价格基本上也与遗产总值成正比。然而,(即便这些档案资料实际上并不涉及那些最廉价的绘画)它也已经为我们呈现了彼时艺术品市场上较长一段时期内价格波动的概貌。

绘画作品的具体定价主要依据其构图样式、创作方式(原创或仿制),以及是否可以确证它可以归入某个众所皆知的画家名下。但是,由于我们不可能获得所有必需的数据,因此估算出来的平均价格也只能被用来推测一下艺术品市场的大致走势。约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯教授根据阿姆斯特丹市17世纪40年代的财产目录上所登载的312幅画作,通过细致梳理计算出它们的平均花费为6.8荷兰盾。但是,这个平均值却掩藏了不同规格的艺术品价格的差异性和波动性,一般小幅画作的均价为3.21荷兰盾,而大幅画作的均价则为43.8荷兰盾。40

1647年海牙的拍卖行中绘画作品的交易价格,也证实了我们的研究结果。在那里,850幅原创绘画作品的均价高达9.3荷兰盾,而仿制品的均价则只有4.13荷兰盾。这种现象也意味着,在17世纪中期,价值10荷兰盾左右的绘画,在荷兰国内的家庭中随处可见。41

美籍华裔艺术史家、原新加坡亚洲文明博物馆馆长钟艾伦(Alan Chong)在他关于荷兰艺术品市场长期走势的研究中,着重分析了那些价格较高的绘画类目。这部分是因为详细记载画家作品价格的存货清单数量有限,而且其中基本没有包括那些较为廉价的复制品。

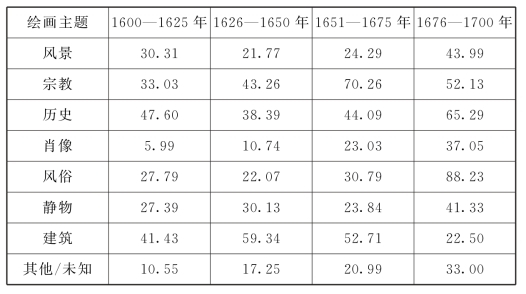

表5-2显示了单幅主题绘画作品价格在1600—1700年艺术品市场上的具体变化,首先,最显而易见的一点,即价格是根据画面主题而变化的。在17世纪的头25年中,历史画最为昂贵,其次是建筑画、宗教画、风景画——包括海景画。接下来依次是风俗画、静物画和肖像画。50年之后,即17世纪的最后25年中,上述序位发生了一些变化。除了风俗画成为最昂贵的画种,序列中的其他位置基本上没有改变。风俗画之下仍然依次为历史画、宗教画、风景画、静物画、肖像画,唯有建筑画的需求量降至最低。即便在1676—1700年,艺术品总体价格水平仍有上涨,但是不同画种的价格走势却大不一样。宗教画、风俗画与肖像画价格一直在不断增长,而历史画、建筑画价格基本上保持稳定。不过在17世纪的最后20年中,静物画与风景画的价格却在持续下降,变得越来越廉价。

表5-2 1600—1700年荷兰主题绘画作品的平均价格42 单位:荷兰盾/幅

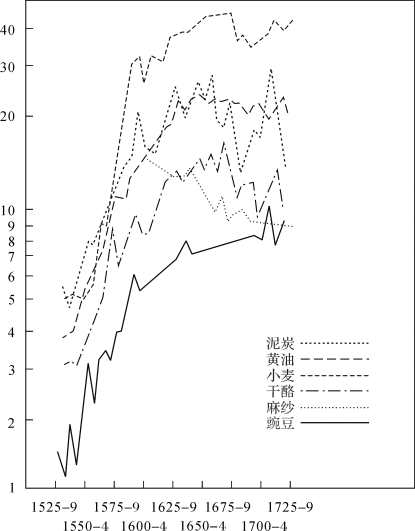

假如将绘画作品价格与一般商品价格做个总体比较,就会发现两者之间很少有共同点。谷物、黄油、奶酪、泥炭价格的上涨大约持续至1650年,之后便开始回落,直到18世纪初为止。因此相比之下,食品价格还是较为便宜的,这也使得人们可以用余下的钱来购买其他物品。此种现象或许还能够解释为何在17世纪晚期,艺术品市场总体价格水平还有所上扬。此外,当时的买卖清单上老大师作品数量的不断增长,也是造成艺术品价格居高不下的主要原因之一。在17世纪上半叶艺术品价值持续上涨的趋势下,那些价格比较稳定的主题绘画作品,对于购买者来说也相对便宜。而某些主题绘画作品——诸如风景画——确实是颇为便宜的,但这也可能是由于绘画创作方法的革新所造成的。

表5-3 九个五年期中六大类商品平均价格变动的关系

(纵轴数字的单位是荷兰盾,扬·德·弗里斯统计)

绘画技法上的变革,大大减少了制作一幅绘画作品所需的必要劳动时间,因此风景画的价格也逐渐呈下降趋势。43艾萨亚斯·凡·德·维尔德、扬·波西利斯所创制的陆地风景与海上风景画的调性风格(tonal style),是绘画技法创新中极为重要的因素。与追随矫饰主义的前辈相比,上述两位艺术家用一种更为“如画”的技术,替代了线性描绘以及各种修饰手法,即以灰色、褐色和黄色的调性来描摹自然。弗朗索瓦·凡·克尼伯根(François van Knibbergen,1597—1674)、扬·波西利斯、扬·凡·戈延等人,据说最快只需要一天便可创作出一幅能够代表其最高水平的绘画作品。在17世纪30—40年代,戈延与彼得·德·莫里恩(Pieter de Molijn,1595—1661)尤其擅长于此类技法,并因此大大提高了他们画作的产出量。

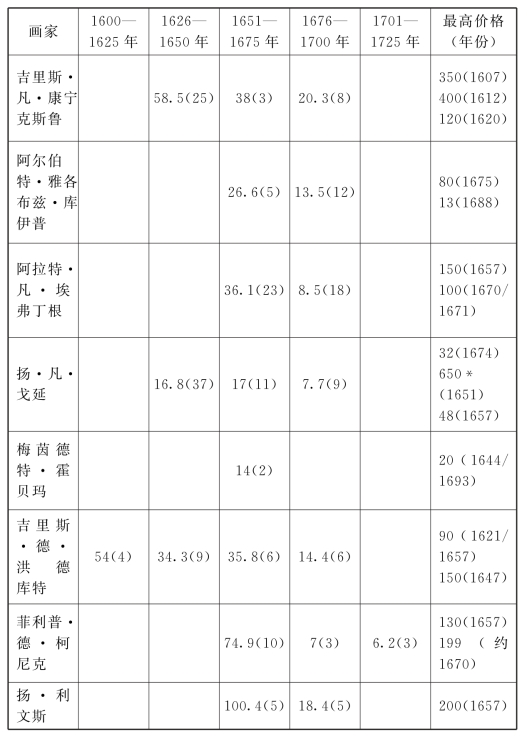

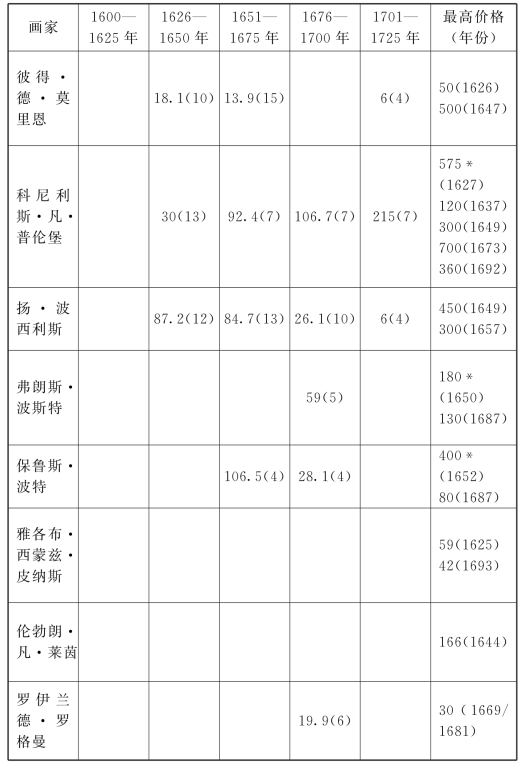

扬·凡·戈延在其艺术生涯中,总共绘制了1200幅作品,而尤以风景画数量为最多。其单幅作品的价格较为便宜,即使普通市民也愿意出资购买一幅这种全新的调性绘画。而年代稍早的吉里斯·凡·康宁克斯鲁(Gillis van Coninxloo,1544—1607)、吉里斯·德·洪德库特(Gillis de Hondecoeter,1575—1638)与罗伊兰德·塞弗里(Roelandt Savery,1576—1639)所创作的具有程式性的风格化绘画作品,在数量和价格上都呈现不断下滑的趋势。44与戈延、波西利斯、莫里恩、埃弗丁根、雅各布·凡·伊萨克兹·雷斯达尔(Jacob van Isaacksz.Ruisdael,1629—1682)、扬·凡·古厄(Jan van Goor)(其本人的生平至今尚不为我们所熟知,据成交记录显示活跃于1677—1694年)相比,康宁克斯鲁、洪德库特、塞弗里的画作出现在收藏家视野中的概率也越来越小。此外,即便是这些画家的作品,具体价格变化与差异也还是挺大的,其主要依据乃是画作的主题意象、作品规格、画面布置,以及艺术家本人是否迎合了时尚潮流(见表5-4)。

扬·波西利斯:《岩石海岸附近风暴中行进的船队》,1618年,瑞典斯德哥尔摩霍劳尔博物馆藏

雅各布·凡·雷斯达尔:《狩猎风景》,1655年,德国德累斯顿国立艺术收藏馆藏

表5-4 1600—1725年著名画家的风景画价格45单位:荷兰盾

续表

续表

当扬·凡·戈延的绘画作品价格还相对比较便宜的时候,雅各布·凡·雷斯达尔与阿拉特·凡·埃弗丁根(Allart van Everdingen,1621—1675)的画作价格却已经非常可观。这种现象产生的原因,主要是由于戈延画作的尺幅较小,并与其作品经常被别的画家及模仿者复制的事实有关。与戈延同属于调性主义画派的萨洛蒙·凡·雷斯达尔(Salomon van Ruysdael,1602—1670)以及彼得·德·莫里恩等人,其绘画作品也被标以同样的价格出售。阿尔伯特·雅各布兹·库伊普(Albert Jacobsz.Cuyp,1620—1691)的动物风景画的售价也便宜得令人惊诧,46因为这种绘画类型除了在库伊普的家乡多德雷赫特以外,往往很难被见到,虽然动物风景画在风景画大类中算是最便宜的一种。海景画、海事画的价格则相当昂贵,几乎是其他类型的风景画作品的两倍及以上,因为它在市面上很流行,画幅也比较大,而且绘制船舶和各种缆绳、索具、帆桅等细节亦要耗费大量的时间和精力成本。

要想确切了解荷兰艺术品交易模式对艺术品价格的影响因素,就必须细致地分析当时艺术品收藏的情形。然而,我们绝对可以肯定地说,画家们的艺术生产规模从17世纪30年代起开始迅速扩大,而这在早些时候是根本不可能的。各类画种的绘制技法的不断创新与专业化,极大地提升了艺术品市场的供给量。于是,先前倾向于购买复制品和印刷品的社会群体,也能够负担得起原版画作的费用。自17世纪60年代后期起市场逐渐接近饱和时,新的市场战略开始被引入和应用。老大师们的作品就像任何一种新兴风格绘画的宣传营销一样,也登上了艺术品交易目录,即使某个新画种采取了大规模工场生产方式,有眼光的消费者仍然会鉴别和挑选出做工更加精致的绘画作品,这也显示了他们非凡的审美趣味。一个买家可以从艺术品商人那里购买画作,甚至从每年只生产3—4幅作品的艺术家手中直接定购,因此他们更多地倾向于采取私人委托与预先支付报酬的方式。因此,在17世纪中期,一半以上的荷兰绘画作品都是被委托制作的,而且往往是由画家们的助手、实习生以及学徒共同完成的,甚至从艺术品商人那里低价收购复制品来进行加工;而到了17世纪末,由于艺术商品化的普遍趋势,赞助制度与行为变得越来越流行。47

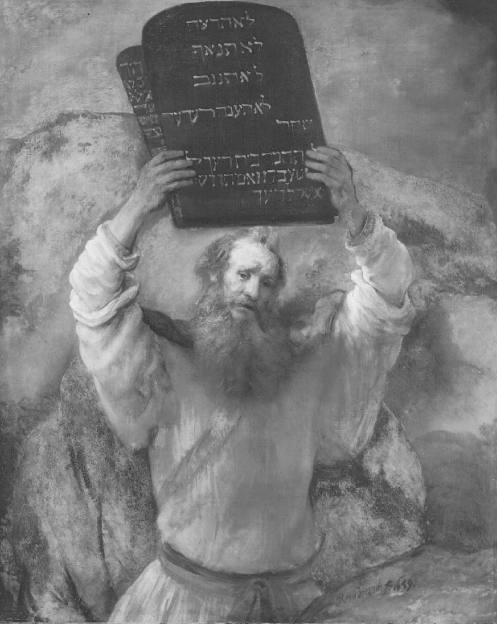

伦勃朗·凡·莱茵:《摩西怒摔十诫法版》,1659年,德国柏林国立博物馆藏

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。