当文艺史家杰拉尔德·布洛姆(Gerard Brom,1882—1959)说“绘画是一种专门的职业,而写诗是一种业余的爱好”1,他实际上是在描述荷兰画家与作家所扮演的不同的社会角色。当画家凭借其技艺在社会上谋生时,大多数作家却来自上流阶层,他们时常以家资贴补自己的写作,所以这种行为并非是为了获利,作家往往都有体面的社会身份,诸如商人、政治家或外交官。

本章内容所关注的重点是职业画家的出身和社会地位,以及他们如何接受教育和培训,如何组织艺术品生产行为,如何以此养家糊口。我非常感谢约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯教授关于代尔夫特艺术家与手工艺人的基础性研究,他恰切细致、完美生动地勾勒出了这些画家的群像。2画家们的生活,也往往受制于艺术家行会——圣路加公会的赞助及其相对规范统一的章程。因此,我们所了解的代尔夫特画家的情况,也可以被用来概括对荷兰画家的一般印象。不过,我们固然熟悉了著名画家的出身以及他们受教育的程度与职业经历,但对于其他画家的总体印象却仍然比较模糊。我们无法知道,代尔夫特画家们在多大程度上代表了整个荷兰的艺术家。正因如此,我所做出的结论均是基于对区域研究所得之可靠数据的统计和分析,并运用一些特定画家的事迹作为典型案例来作出阐释。

大多数艺术家都来自荷兰省,诸如阿姆斯特丹、鹿特丹、哈勒姆、莱顿、代尔夫特以及乌得勒支主教辖区等地,那里也是重要的艺术中心。但是,画家却并不需要永远待在他所出生和长大,或者接受绘画训练与开始职业生涯的城市。后来取得成功的画家都曾发现,家乡往往容易束缚艺术的创造力。于是,像西蒙·雅各布兹·德·弗利格(Simon Jacobsz.de Vlieger,1600—1653)、威廉·凡·埃尔斯特(Willem van Aelst,1627—1683)、保鲁斯·波特(Paulus Potter,1625—1654)、彼得·德·荷赫(Pieter de Hooch,1629—1683)等代尔夫特画家,在去往阿姆斯特丹途中,都会在海牙稍作停留,因为那儿是奥兰治王室与大议会的所在地,这有力地促进了民众对艺术品需求的增长。然而,如果你认为所有的画家都热衷于旅行,那可是不正确的。像约翰尼斯·维米尔等一些画家,就长久地眷恋自己的故乡。17世纪的荷兰,有越来越多出生于代尔夫特的画家,一生都在家乡从事艺术创作。3从尼德兰南部迁移而来的佛兰德斯与布拉班特画家,也常常被人们所提起。这些第一代或第二代移民画家,许多都是圣路加公会的主要成员,并对17世纪初风靡尼德兰的“矫饰主义”(mannerism)风格有很大的影响。例如,哈勒姆的卡略尔·凡·曼德尔(Karel van Mander,1548—1606)创建的绘画学校,就培养出了诸如弗朗斯·哈尔斯(Frans Hals,1580—1666)这样的著名画家。

考察荷兰画家的社会出身,甚至要比寻访他的出生地更饶有趣味。人们普遍地认为,荷兰画家都来自较低的社会阶层,4并且只要了解一下他的父亲或监护人的职业,就可以轻而易举地揭示其社会背景。举个例子,在我们所知晓其出身并于1613—1679年在代尔夫特圣路加公会注册的画家里,每67个人中就有26个是画家、艺术品商人、雕刻师与玻璃制造商的儿子或被监护者,而这些人自己也都是代尔夫特或其他地区圣路加公会的成员。5其余画家的父亲与监护人,有9个是金匠、银匠或珠宝匠,11个是手工艺人,11个是个体从业者,1个是地主,9个是富裕市民,大约1/3的画家的家庭出身是酿酒师或生意人。此外值得一提的是,出身绘画世家的画家数量,在17世纪有所减少,约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯教授从这一现象中推演出,绘画天赋逐渐变得比家庭艺术传统更为重要。

基于画家祖上职业的研究,使我们可以清晰地看到隐含其中的一条普遍性法则,即画家的出身背景主要是稳定的中间阶层。下至纺织工人、小渔船主,上至代尔夫特彩陶制造商,一般都不会把自己的儿子送去当画家。哈勒姆的画家群体也基本遵循着相同的图式:我们所抽取的1575—1600年出生于当地的14个画家样本中,6个来自绘画世家,3个来自手工艺人与个体从业者家庭,4个的背景是小工匠与工人,1个出身于上层社会。6这凸显了一个事实,即画家的父亲或监护人绝对不可能属于荷兰社会的最底层,同时也说明:要想成为画家,其家庭必须要有能力支付他们接受绘画教育和培训的费用。

只要我们看看保存下来的学徒契约,就会了解到更多有关绘画教育及培训类型与成本的细节,这些未来画家们的学徒生涯通常为期六年,相关的契约是由主人与学徒的父亲或监护人达成的。以下这两份具有代表性的契约,就可以帮助我们发现一些这样的细节。第一个例子是静物画家科尼利斯·雅各布兹·德尔夫(Cornelis Jacobsz.Delff,1570—1643)与扬·简兹·凡·沃特维克(Jan Jansz.van Waterwijk)的监护人之间为期一年的学徒契约,上面的落款时间为1620年4月1日。在这份契约里,德尔夫承诺提供给小沃特维克膳食和寓所,并且“在有关绘画艺术与技法方面予以指导”,7但学徒所有绘画习作的所有权均归属其主人。主人分两次收取18个佛兰德斯金镑(相当于108个银质荷兰盾),这是我们所能知道的沃特维克全部的职业经历。他的父亲于1619年谢世,生前是一个富裕的葡萄酒商,其财产拍卖后共计约2000荷兰盾。第二个例子是玻璃厂主科尼利斯·埃里恩兹·凡·林斯霍滕(Cornelis Ariensz.van Linschoten)与花卉静物画家尤里斯·格里特兹·凡·利埃尔(Joris Gerritsz.van Lier,1587—1656)于1623年签订的学徒契约,利埃尔同意接受玻璃厂主的儿子亚德里安·柯尼利兹·林斯霍滕(Adriaen Cornelisz.Linschoten)为学徒,并担保为其提供膳宿和指导其进行绘画训练,小林斯霍滕当时约15岁或16岁。和前述例子相似,学徒的作品必须归于主人名下,学费同样为18个佛兰德斯金镑,但这一次的学习期限是两年。

利埃尔承接的学徒绘画训练任务的收费是德尔夫要价的一半,这主要是因为德尔夫的名气更大:他多年来一直是艺术家行会成员,主要创作果蔬静物画与乡村静物画;而利埃尔只是在他签订了与林斯霍滕家的学徒契约之后,才成为艺术家行会成员的。尽管如此,我们却对小林斯霍滕的职业经历有着更多的了解。当他学徒期满之后就去了意大利,在1635年返回荷兰,成为代尔夫特圣路加公会成员。17世纪50年代,他又移居海牙,并在那里功成名就。

和上述荷兰画家接受的普遍性教育机制不同,也有一些人是通过游学意大利来完成自己的艺术教育的,尤其是来自乌得勒支的画家们,他们中超过1/4的人有过到意大利学习的经历,并且被称为乌得勒支的卡拉瓦乔画派。8不过据马丁·扬·波克博士的考察,在17世纪上半叶,乌得勒支画家游学意大利的人数就已经大大减少了。因为大多数学徒的父母,都因无法承受将其孩子送往法国、意大利接受绘画教育的高昂费用,而选择在荷兰国内有声望的画师那里进行训练。在家乡学习绘画也有一个好处,就是可以通过谨慎地选择师从对象,使那些极有艺术潜质和发展前途的孩子,最终得以成为收入丰厚的画家群体中的一员。

对这些学徒契约的研究显示:由于教师声望的不同、学生年龄的差异,以及是否提供膳宿等因素,不同类型的绘画教育成本有着明显的区别。当主人保留使用学徒习作的权利时——就像许多案例中所反映的那样——教育成本也会随之下降,这也是学徒往往不被允许在其画作上签名的原因。学徒家庭平均每年向教师支付的酬金如下:如果学徒是走读的,那么一般为20—50荷兰盾;而如果学徒是寄宿的,那么就会是50—100荷兰盾。但是,(即便不提供膳宿)有些学生也需要支付每年高达100荷兰盾的费用,以得到诸如格里特·凡·洪特霍斯特、伦勃朗·凡·莱茵、格里特·德奥(Gerrit Dou,1613—1675)等名家的指点。9这对于学生家长来说,是一个代价极大的选择,因为他们还必须为孩子的膳食和衣饰付出金钱。如果父母非常期望他们的儿子将来成为画家,还要对家庭长期的节衣缩食生活有心理准备。当时普通学校教育的费用,在每年2—6荷兰盾左右。而假如他们的孩子需要寄宿于主人家中,并接受长达六年的绘画训练,则每年得支付约100荷兰盾。此外,家长们还必须默认一个事实,即孩子在接受教育期间,将无法通过售卖自己的绘画作品来赚取收入。不过,许多父亲由于自己本人是手工艺作坊主,因而似乎尚有能力承担这些高额的学费。10一个可能在未来成为画家的孩子,假使不幸出身于贫寒的家庭,就必须殚精竭虑地去克服几乎无法逾越的困境。譬如代尔夫特孤儿院是绝不会拨出一笔款项,让有艺术天赋的孩子可以接受画师或银匠的培训,以上所论其实已经能够很好地说明这一切。

那么,学徒训练的真相究竟如何呢?在17世纪上半期,绘画培训主要着眼于技法的操作方面;而在16世纪末,卡略尔·凡·曼德尔试图在其对年轻画家进行指导的过程中,引入一套荷兰绘画教育的新课标。但其实践结果却表明:他对当时荷兰普遍的社会状况及其对艺术创作的影响知之甚少。11从“贵族化的自由艺术”这个前提出发,曼德尔极力褒扬意大利与佛兰德斯“自由艺术家”的理想,意在激起学生对跟从艺术大师学习绘画的强烈渴望。然而荷兰的传统学徒体制,却并未准备给文艺复兴式教育的优雅风度留出多少空间。主人的出发点,基本上是通过训练学徒的技能和支配学徒的作品以增加收入;而且当时学徒所支付的酬金,还被行会抽成。即便是这样,学徒们仍普遍对其所接受的训练感到满意,毫无疑问他们还并未意识到理念引导的重要性。因此,他们所受的教育仅仅局限于临摹其主人的作品,而训练课程也主要是由学徒“逼真地”复制一张画,并将其与原版进行反复的比较。相应地,无论主人的专长是静物画、风俗画还是海景画,都深刻地影响了学生们对自己绘画主题的选择。12假如主人的绘画训练班已不再有大量的学徒报名参加,也就意味着主人与学徒之间的纽带消失了。学生在这个意义上,就是儿子、徒弟与雇工的三位一体。他们住在主人家中,并且终日辛勤劳作,而稍有不从便会遭到体罚。

学徒们所接受的教育体制被严格限定于圣路加公会的框架中,因为这可以确保教师无法通过损害其他同行的行为来从学徒培训中牟利,这同时也可以控制学徒人数的增长幅度。但是,如何监督行会条款是否被遵守,却是一个棘手的问题。当然,主人与学徒之间的契约,往往是当着行会负责人——理事会成员——的面而签订的,因此他们的行为可以得到较好的监控。

艺术家行会还负责评估学徒接受教育是否成功,13如果一个学徒可以向他们证明自己已达到了令主人满意的程度,就有望缩短学徒期,并被准许以实习生的名义出外求学。但在拜师学艺之初,对学徒进行一定程度的控制仍然是有必要的。学徒契约一般都规定有两个月的试用期,学徒无须为此付费;主人则有义务在试用期快要结束时,向行会的财务部门为每个学徒交纳1个荷兰盾。两年之后,学徒自己也须为此向行会缴纳2—4个斯图伊弗(约合0.1—0.2个荷兰盾)。

行会对学徒教育质量的监管则非常少,因为它遵循的是传统模式,14通常分为四个阶段。第一个阶段是在从师的第一年,学徒主要是进行较为艰苦的劳动,以掌握与绘画相关的基本技能,如碾磨颜料、绷紧画布、清洗画笔和调色板等。然后进入第二个阶段,他们开始首次接触绘画课程。佛兰德斯画家米歇尔·斯威茨(Michiel Sweerts,1618—1664)的一幅画作,就展示了学徒们练习雕像、石膏像、解剖人像与真人模特写生的场景。接下来的第三个阶段,是研习绘制衣饰的技法,学徒们临摹主人和其他著名画家的作品,并继续石膏像和模特写生的训练。在教学的最后一个阶段也就是第四个阶段,学徒们与老师就某个相同的主题一起创作,因为他们需要熟练地掌握教师的绘画方式。事实上,学徒们共同练习基于同一主题的绘画,使得教师更容易纠正其习作的不足,因为正是在比较的过程中,学徒各人的长处和短处便一目了然了。

当指导教师与圣路加公会的负责人均对某个学徒的作品感到满意时,学徒契约便告终止。这个学徒也因此取得了实习生的资格,并被允许签售自己的绘画作品,或更进一步地成为行会的美术教师。他们也常常通过在其他大师的画室里工作,而继续提高自己的技法水平。同时,在一个更大的画室里雇用更多的实习生,还有利于进行大规模的绘画分工以及艺术品生产。例如,在代尔夫特画家米歇尔·简兹·凡·米勒维德(Michiel Jansz.van Miereveld,1566—1641)绘制肖像画的案例中,他的儿子、孙子以及实习生都参与了绘制工作。奥兰治王室成员的肖像画,就是由实习生完成的,并被大量贮存以适应未来的市场需求。米勒维德亲自为所有学徒的绘画作品签名,有时也会重新加工一两笔。事实上,他自己的一些作品往往签着“亲笔所画”(door mijzelven geschilded)的字样。此种行为说明:与其他画家一样,他也有意区分自己的原创作品与其工作室学徒的临摹作品,而这种区分亦反映在艺术品的标价上。

荷兰画家的职业发展,正如其艺术品生产一样,要受到圣路加公会制定的艺术行会规章的严格约束。在学徒期第三年入会的学员,都希望能在学徒期结束后被行会授予教师资格。然后按照条例,他就可以永远保留其行会成员的身份,一直到去世为止;而其他的成员则有义务在葬礼上向其致以最后的敬意。

圣路加公会形成于中世纪,是一个艺术家与手工艺人的同业组织。它以四福音书作者之一的路加命名,其人根据传说居住于古叙利亚塞琉西王朝首都安提阿(今土耳其南部城市安塔基亚),并在那里从事绘画和行医。路加被认为创作了第一幅圣母玛利亚的画像。尼德兰北方的宗教改革运动,并未影响到圣路加公会对艺术行会的庇护与资助,即便当时行会在本质上已渐渐趋于世俗化。到了16世纪末17世纪初,它又以手工艺人社团的面貌,经历了一个宗教信仰的复兴历程。1579年在阿姆斯特丹,“画家、玻璃匠、雕刻师、雕塑家、刺绣艺人、织毯匠等与黏土、画刷、颜料等打交道的从业者们”,15重新在圣路加的名义下联合起来。在荷兰与西班牙的停战协约缔结之后,鹿特丹行会(1609)全盘采纳了阿姆斯特丹行会(1579)的条例,此后代尔夫特行会(1611)、莱顿行会(1615/1648)都群起仿效。而乌得勒支行会还制订了自己独立的新章程,哈勒姆行会则是恢复了其旧有的传统规范,并被阿尔克马尔行会(1631)和霍伦行会(1651)作为其规章的蓝本。16

米歇尔·斯威茨:《画室中的裸体人像写生课》,1658年,荷兰哈勒姆弗朗斯·哈尔斯美术馆藏

17世纪,一些艺术家行会开始向更广泛的手工艺从业者开放,而当时大多数社团却仍在严格控制其成员资格的审批。不过最终,画家互助性质的公会纷纷创建起来。1611年成立的代尔夫特行会宣称,“所有凭借自身的技艺,用画笔、颜料、水彩等媒质谋生的人们,以及玻璃匠、玻璃商、瓷盘烘焙师、织毯匠、刺绣艺人、雕刻师,以原木、石料及其他物质进行创作的雕塑家,还有剑鞘匠、印刷匠、图书商、刻印商与画商等业界人士”,均可以申请成为行会之成员。17虽然织毯商于1620年从行会中分离出去,但是图书印刷商和彩陶商又分别于1630年和1661年加入行会。然而,莱顿的情况却稍有不同,那里的艺术家们起先似乎并没有成立任何互助性组织。玻璃匠人们则在1615年创立了一个自己的圣路加公会,但该团体排斥了画家。于是,画家们在获得市议会的批准后,于1648年单独成立了行会。但是,行会的条例却并未对画家与油漆匠做出任何本质上的区分,因为它规定:以刷子进行工作(无论其大小规格如何),是申请加入行会最基本的必要条件。18米德尔堡圣路加公会的艺术家们,也在尝试建立一个有别于油漆匠的行会时,遭遇到了挫折。市议会拒绝给予其创立第二个行业团体的许可,原因是他们不能提出令人信服的理由。

在17世纪中期,一场由人为煽动产生的混乱,导致许多城市开始解散圣路加公会这样的艺术行会,因为画家们认为行会已不再能够代表他们的利益。取而代之的是,画家们自发地创建了一个由声名显赫的大师所组成的兄弟会。各个城市的兄弟会(也被称为“画会”)纷纷兴起,如多德雷赫特在1642年,霍伦在1651年,海牙在1656年。1653年,有别于圣路加公会的阿姆斯特丹兄弟会也成立了,它规定圣路加公会成员亦可加入。而在诸如代尔夫特等其他一些城市,由于艺术家仍牢牢控制着行会组织,因此似乎并没有出现集体退出圣路加公会的迹象。

圣路加公会究竟对谁负责?我们已经知道,该组织主要负责学徒的教育和培训事务。圣路加公会与行业协会一样,其具体职责就是为其成员谋福利。19而要做到这一点,就必须在相对富裕及相对贫寒的会员之间寻求平衡点。于是,圣路加公会的政策原则就被区分成两块:确保收益与平衡收益。从这个意义上说,所有的会内条例都是非常明确和坦率的,而保护性措施也往往通过不同的方式被灵活地执行。比如,将从事艺术创造与生产的从业者团结起来,这可以有效地减少恶意竞争,还能垄断地区艺术品市场。就代尔夫特而言,行会规定负责人应该确保其成员能够长期履行相关的义务条款。20在代尔夫特居住和工作的艺术家和手工艺人(他们训练学徒并售卖其生产的艺术品),总体上必须在行会的框架内进行操作,只有一些印刷商有时可以规避这种限制。到了17世纪末,公会成员已开始不那么严格地遵守行会的条例,一些教师往往会绕过行会来标榜和推销自己。但是总的来说,在代尔夫特,艺术行会对其成员社会交往的监督,仍然起着一定的约束作用。

不过在阿姆斯特丹,情况就不是这样子了。在17世纪中期之前,行会不可能强制要求画家成为其会员。伦勃朗·凡·莱茵、费迪南德·博尔以及其他一些画家,都在行会体制之外进行工作,因为他们并不认为入会能有什么特别的好处。不幸的是,这也意味着当伦勃朗破产时,他没有权利向行会申请福利补助,而弗朗斯·哈尔斯就可以在他晚年的时候享受行会的资助。在阿姆斯特丹,一个画家想开始自己的职业生涯,并不需要首先获得市镇公民身份。比如,费迪南德·博尔、戈瓦特·特尼兹·弗林克(Govert Teunisz.Flinck,1615—1660)和扬·格里特兹·凡·布隆克霍斯特(Jan Gerritsz.van Bronckhorst,1603—1661)都并非本地公民,前者出生于荷德边境城市克莱沃,后者来自乌得勒支,却都能在获取公民身份之前,就得到了重要的开业许可。当时正值1652年,同时得到许可的还有来自泽兰省斯鲁伊斯的雅各布·凡·卢(Jacob van Loo,1614—1670)、海尔德兰省奈梅亨的尼古拉斯·凡·赫尔特·斯托柯德(Nicolaes van Helt Stocade,1614—1669)、法国北部港市迪耶普的扬·艾瑟里恩(Jan Asselijn,1610—1652)。21圣路加公会也极力扩充会员的数量,并尽可能地将行会的艺术教师置于自己的管辖之下。例如,在阿姆斯特丹,每个会员都必须依据其是否出生于当地,而向行会的财务部门缴纳4.5个或7.5个荷兰盾(在代尔夫特则是6个或12个荷兰盾)。22行会成员如不遵守相关条例,就必须要交纳罚金;或因为使用了行会的公共画室,而支付一定的费用。此外,行会还向其成员收取一笔押金,以备其葬礼或退会等特殊事项的开支。

由于艺术品市场的需求量持续增长,行会的规模也会相应不断扩大。假使情况并不如此乐观,则行会就要想方设法限制教师人数,以控制绘画作品的产量。那些前程被看好的优秀画师往往无须潜心创作,而只要认真履行完为期6年的学徒契约就可以了。在代尔夫特,只有彩陶匠人才有必要辛苦地制作各种完美的艺术品,因为他们属于行会中不太有地位的成员。但是,如果这些人曾在代尔夫特本地大师家里学习过6年手艺,那他们也就不必受到行会规定的约束。此种做法意味着可以减缓国外彩陶工匠涌入代尔夫特的速度,并使其逐渐成为繁荣的制陶业中心。

在很长一段时期内,行会无法在本地艺术品市场上以卡特尔的形式进行运作。几乎所有的行会规章,都禁止外国人及非行会成员销售艺术品。在代尔夫特,外国艺术品经销商只要向行会交纳1个荷兰盾又10个斯图伊弗,就可以获准对其货物进行两次共计24小时的广告宣传。23但是根据行会的规定,本地艺术品市场并非仅仅由展销会上的流动商贩们供货,亦有赖于大量拍卖品的交易。然而,许多行会颁布的条例又经常会自相矛盾,比如市镇议会赋予拍卖人的有限权利,就与拍卖行为的灵活性互相抵触。因为经销商所能亲眼见到的国外绘画作品数量非常少,于是他们往往会将这些艺术品隐秘地转移到不动产拍卖行。24

在17世纪上半叶,圣路加公会获得了预查被拍卖货物的权力。举个例子,如果不经圣路加公会代表对拍卖清单的审查,孤儿院负责人不得随意开展拍卖业务。25另一方面,国外的绘画作品直到1662年,才被允许进入代尔夫特当地的拍卖行。然而,在行会注册过的艺术品商人,却有资格销售进口的绘画作品。据统计,1610—1680年,在代尔夫特市的拍卖清单上,有几乎一半(40%—50%)接受过查验的绘画作品,是由那些非本地居民或非当地圣路加公会成员的艺术家创作的。26同样,在阿姆斯特丹,1620—1650年,拍卖清单上50%的绘画作品,是由非本地籍艺术家创作的。而据约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯教授进一步考证,到了1670年左右,外国艺术家的市场份额下降了大约40%。27这表明:虽然圣路加公会严格限制国外艺术品商人的交易行为,但他们不可能禁止其他城市绘画作品的输入。事实上,进口绘画作品的渠道非常便捷,而且其在当地市场上的需求也极为旺盛。此外,并非只有城市的消费者在削弱着行会的垄断基础(包括对艺术品价格的管制,以及限定艺术品生产数量),就连代尔夫特市议会也在向国外艺术家定购绘画作品。面对着激烈的市场竞争,行会已经开始渐渐丧失原有的威信。这种变化意味着,除了举办一些大型的展览会,行会的功能仅仅局限于提供社会服务方面。通常,行会要拨付2/3的预算用于服务社会,因为条例规定:行会的负责人有义务在成员确实有需要,或者家境困顿的成员失业时,为其提供一定的经济资助。

在阐述了画家的社会出身及其行业组织后,下一步我们将探讨荷兰社会中的画家地位问题。正如已经指出的那样,评判人们社会地位的标准,主要是基于其财富和收入。画家的受教育程度,城镇画家的人数,政府官员眼中的画家角色,均可以从不同方面提供大量有关其社会地位的生动信息。(https://www.xing528.com)

扬·德·布雷:《哈勒姆圣路加公会的理事们》,1675年,荷兰阿姆斯特丹国立博物馆藏

首先,我们来分析一下,与其他社会群体相比,画家们受教育水平究竟如何?在15世纪,外国旅行者就对尼德兰人整体的文化水平之高感到非常惊奇。16世纪中期,一位来自佛罗伦萨、居住在安特卫普的意大利商人兼时事评论家洛多维柯·圭恰蒂尼(Lodovico Guicciardini,1521—1589)认为事实上每个荷兰乡村的居民都能写会读。28然而,这肯定是有些夸大了。举个例子,从1630年阿姆斯特丹婚姻登记簿上,我们发现:每两个男人或每三个女人中,只有一个人能亲笔签下自己的名字。考虑到许多画家都属于移民,我们认为画家的文化水平是相当令人叹服的。在代尔夫特,除了一些家具油漆匠以外,艺术家与行会教师的阅读和书写能力都非常棒。29而论及学徒,其文化水平如何取决于他们所习技艺的类型。画家、印刷匠、装订工等一般都接受过教育,而大多数研习制陶工艺的学徒和实习生则是文盲。可见,不论所学的知识是如何初级,学校教育仍然是一个人成长的重要基石和源泉,它最终会让学生潜移默化地培育起一种人文修养和审美素质,并使之在将来成为绘画界或行会的大师。

一位艺术家的经济状况在不同阶段会发生很大的变化,那么他逐渐累积起来的财富究竟是如何被开销的呢?那些功成名就、前途看好的艺术家,在其职业生涯如日中天之时,却往往会半途破产,而且人数之多让我们难以置信,伦勃朗·凡·莱茵就是其中最典型的例子了。此外,著名的代尔夫特画家莱奥纳特·布拉默(Leonart Bramer,1596—1674)、艾佛特·凡·埃尔斯特(Evert van Aelst,1602—1657)也遭遇了相似的经济困顿,就像弗朗斯·哈尔斯、扬·斯蒂恩、约翰尼斯·维米尔一样。他们起先的状况远没有后来那么糟,然而却在晚年的时候境遇急转直下,令人大跌眼镜。

但是,以上这些典型事例,并不能改变我们对艺术家总体经济状况的看法。就以代尔夫特画家为例,目前有关于他们所拥有财富的细节,包括其名下的房屋价值,所付的租金及财产税,现有的宅基地及不动产等,均可以提供画家经济状况方面的个人信息与群体信息。行会教师买卖房屋的价格大约是500—6000荷兰盾,比如画家科尼利斯·德·曼(Cornelis de Man,1621—1706)在1642年的一桩房产交易额是500荷兰盾,而艺术品商人亚伯拉罕·德·库吉(Abraham de Cooge)在1644年的一桩房产交易额是6000荷兰盾,由此可以得出当时行会教师买卖房屋金额的加权平均数为1785荷兰盾。30圣路加公会的印刷厂主拥有最为豪华的房产,其次是名声显赫的绘画大师。据档案记载,除了那些私营企业主外,画家们支付的房产税是最高的。不过得提一下,印刷匠的上税数目则无据可查。艺术家平均每年所交纳的房屋租金约为142荷兰盾,而那些油漆匠在租房方面的消费就要便宜得多(约为每年96荷兰盾)。31在综合了代尔夫特与其他城市数据的基础上,约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯教授计算出1654—1665年,荷兰画家每人每年平均支付的房租大约为133.3荷兰盾。

接下来,我们来分析一下代尔夫特画家捐赠给城市慈善机构的款项,以及其身后所留下的财产的统计数据。在17世纪,当某个人去世时,慈善机构就会给死者家送去一个大箱子,死者的家庭成员往里面放上其生前最好的衣饰。当这些衣饰被送到慈善机构以后,死者的家属再用一笔钱将其买回来。通过这笔钱的数额,我们可以瞥见死者的经济状况。与前述画家的房产价值一样,捐赠款项的清单也有助于我们了解他们的财富水平。印刷厂主仍然高居榜首;其次是画家,他们平均的捐赠额是120荷兰盾(虽然据记载有8个人没有向慈善机构捐过款);再次是彩陶匠和玻璃匠。

在涉及画家的社会与经济状况时,那些遗嘱清单所提供的信息也非常生动,虽然由于这些单据保存得不是很完整,以致无法用来作综合研究。尽管如此,保留下来的遗嘱清单,确实显示了画家们各自不同的财产数量。米歇尔·凡·米勒维德据说拥有着一个庞大的“行画工厂”,他去世后留下的财富非常惊人,米勒维德本人是17世纪上半叶代尔夫特当地成功的画家和雕刻师。32他身后留下了两栋房产,一栋价值2010荷兰盾,另一栋则以每年180荷兰盾的价格出租。他还通过向农民出租土地,每年获取1237荷兰盾的收益。他所拥有的国家与各省公债,以及其他的资本投资(总值约14500荷兰盾),每年也可获得900荷兰盾的利息收入。同时,他以私人放债的形式,每年收取250荷兰盾的额外红利。此外,他身后还留下了5829荷兰盾现金,以及价值1200荷兰盾的绘画作品。拥有着25000—30000荷兰盾的巨额财富,米勒维德也因此跨入了上流社会最富裕阶层的行列。

除了研究关于米歇尔·凡·米勒维德个人财产的细节,我们还考察了拍卖所里另外三名画家的资料。其中名气较大的汉斯·约丹斯(Hans Jordaens,1555—1630)的财产,在其1630年去世后拍得1265荷兰盾。另外两人,威廉·简兹·戴克尔(Willem Jansz.Decker)的财产在其1642年去世后拍得857荷兰盾,科尼利斯·狄蒙·瑞特威克(Cornelis Daemen Rietwijk)的财产在1660年去世后拍得1172荷兰盾,都并非特别大的数额。但是,为了更辩证地看待问题,我们还必须仔细分析诸如艾佛特·凡·埃尔斯特这样的案例。虽然他早先是一个成功的画家,但在晚年却穷困潦倒,并于1657年在一间从裁缝那里租来的小房子里去世。他身后只留下了自己的一些绘画作品,以及一张床、一些衣物、两张肖像,其余都是七七八八的小零碎。他的一个学生,也是他的侄子,即阿姆斯特丹成功的狩猎静物与花卉静物画家威廉·凡·埃尔斯特,甚至不认为这些东西也可以算是遗产,于是他明确表示拒绝接受。33

综合以上这些琐细的信息,我们可以把代尔夫特艺术家和手工艺人,划分成四个不同的社会群体。

第一个群体由极为成功且事业稳定的画家[如米歇尔·凡·米勒维德和安东尼·帕拉梅德斯(Anthonie Palamedes,1601—1673)]、雕塑家与艺术品商人(如约翰尼斯·维米尔的父亲)、富裕的业余画家、书店与印刷厂老板、制陶厂主等组成。可以说,以上人物构成了行会的顶级精英,他们所居住的房屋价值通常均在2000荷兰盾以上。如果他们能将辉煌的事业延续到生命结束,其财富可能会达到15000—20000荷兰盾。大部分的行会理事都是出自这个群体,并在经济地位与社会地位上比肩那些有名望的律师、医生、银匠和商业巨子。

第二个群体由比较成功的画家、玻璃匠,以及受雇于他人的雕刻师、刺绣艺人、印刷匠和制陶工等组成。这些人所居住的房屋价值多在800—1500荷兰盾,而他们的个人影响力亦与之成正比。

第三个群体由还不是行会成员但已经具备艺术教师潜质的人组成,他们多为画家的儿子,往往混迹于其父的工作室,或者是行会教师家里的实习生,因此他们的经济状况不被别人熟知。

第四个群体由绝大多数制陶厂的学徒和实习生组成,这些人构成了代尔夫特手工艺者社群中的较低阶层。

基于以上区分模式,代尔夫特画家应该属于第一个和第二个群体。但是,要想成为特定行业团体的成员,艺术家个人必须首先取得较大的成就,并且证明自己具有独当一面的能力。如果一个画家加入行会成为一名正式的教师,并很好地契合了社会富裕公众的口味,那么他极有可能进入精英艺术家的行列,甚至是其所在城市的上流阶层。34

从阿姆斯特丹收集到的资料,也证实了我们所掌握的关于代尔夫特艺术家财富分配的信息。在一份税收目录上,详细列明了1631年当地拥有1000荷兰盾以上财产的市民。35所有超过这个上限的财产,都必须缴纳2%左右的税金。因此,我们很容易推测出他们个人财产的详细数字。以下就是根据目录所记载的一些画家所支付的税金,而计算出来的他们的私人财产(见表4-1)。

表4-1 阿姆斯特丹画家的个人财产 单位:荷兰盾

其他著名的阿姆斯特丹画家,要么是没有缴税,要么就是被遗漏了,因此均未出现在该份目录上。画家财富的具体状况表明:他们应该属于中产阶级——这也是代尔夫特画家的归属,但是迄今为止并未有其他确定性的论证。

画家的收入可能是指示其所属阶层的最可靠的信息,但这必须有赖于一个前提,即17世纪荷兰画家的收入可以由特定标准来进行明确的衡量。至少有一点是可以肯定的:艺术家的平均收入要超过大多数手工艺者。这也是1648年莱顿的油漆匠群起抗议的原因之一,他们抱怨说自己不得不和画家交纳一样数额的行会会费,而画家一天所赚的钱有时竟相当于油漆匠整整一个月的收入。此外,由于房屋油漆必须在干燥的天气环境下进行,因此一年中只有3—4个月适宜油漆匠工作。所以,油漆匠集体要求降低会员费的额度。36

约翰·迈克尔·蒙蒂亚斯教授试图通过推测艺术品定制的佣金,估算出艺术家的收入及其作品的产量。37画家与艺术品商人之间的合同,使我们可以深入分析画家销售绘画作品所得收益的大体情况。38 1625年,艺术家雅克·德·维勒(Jacques de Ville,1565—1629)答应为凯普廷·汉斯·梅尔吉奥兹(Captain Hans Melchiorsz.)作画,总值为2400荷兰盾,为期一年半,以偿还其陈年积欠的旧账。不过合同规定由梅尔吉奥兹购买颜料、画布和框子,因此画家最后工作一年获得1600荷兰盾的报酬。在另一份合同中,彼得·凡·登·博斯(Pieter van den Bosch,1612—1673)承诺为马丁·克里泽(Marten Kretzer)作画,时间是夏季早7点至晚7点,如逢冬季则为日出至黄昏,总值1200荷兰盾,为期一年。1679年3月,格莱伯(Grebber)家族的一位成员被委托绘制六幅关于圣徒受难场景的画作,每张价值60荷兰盾,要求4—5个月内完成,这会给画家带来每年800—1000荷兰盾的收入。亚伯拉罕·凡·德·赫克(Abraham van de Heck,1635—1655),则受托以380荷兰盾的价格,在两个月内绘制两幅肖像画,而他实际所获薪酬要多得多。如果他能够得到整年的合同,那么预计就可以赚取超过2000荷兰盾的财富。基于这些合同文本,蒙蒂亚斯教授推算出,17世纪中期,一名艺术家的年收入为1400荷兰盾,不过这已是上限了。画家平均每年的净收益,大致是1150—1400荷兰盾。将这个数字放在当时的社会群体中来看,几乎三倍于一流木匠的收入。如果我们把论证过程做得更严谨一些,那么画家们的收入还可以被当时社会的工资水平所证明。依据凯萨·博蒂乌斯·凡·埃弗丁根(Caesar Boetius van Everdingen,1616—1678)的个人档案,他于1643—1644年,为阿尔克马尔大教堂做装饰画,工期为547天,日工资3荷兰盾。而同一时期,最好的木匠的日工资只有1荷兰盾。39直到100年后,荷兰绘画已经远离了它的黄金时代,海牙画家兼作家扬·凡·古尔(Jan van Gool,1685—1763)在其《尼德兰画家传》中说道:那时候,即使大画家也不一定赚得过两个木匠。假如这是真相的话,那么也就意味着,17世纪画家与其他手工艺人犹如天壤的收益差别,在18世纪里已经日渐消弭了,往昔的辉煌已成美好记忆。

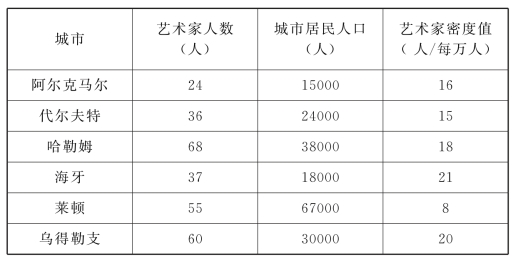

那时的尼德兰,究竟有多少画家啊?第一条线索就是圣路加公会的档案(见表4-2)40。当我们将艺术家人数与当时的尼德兰人口进行比照时,就会得出那里画家的密度值:在莱顿,每10000人里有8个画家;而在海牙,每10000人里有21个画家。这种区别,也反映了在不同的城市里,公众对艺术品的需求以及艺术家的工作机会,有着比较大的差异。莱顿作为当时欧洲最大的纺织工业中心,没有制定相应的政策来促进艺术商品的生产(而且迟至1648年才成立了第一个画家自己的行会)。而在海牙,由于那里是奥兰治王室和大议会等官方权力机构的所在地,因此得以给画家们营造出一种宽松的创作环境。许多艺术家都会在去往其他城市的途中,在海牙作短期停留,甚至一住就是几年。然而遗憾的是,那里缺少像阿姆斯特丹市那样确切而具体的档案数据,我们只掌握尼德兰总体情况的相关材料,因此许多细节都只能靠推测了。41我们能够确定的是,荷兰的画家数量大约为650—750人,也就是说,在2000—3000个居民里有1个是画家。这个数字如果孤立地看是没有什么意义的,但一经与其他国家进行比较,便立刻传递出丰富的信息。比如,它可以拿来与意大利文艺复兴时期作对比,即使这种比照可能会出现问题,因为许多资料的出处往往是不易确定的。据彼得·伯克估计,在文艺复兴时期的意大利,每900万人口中有313个画家、雕塑家和建筑师,他们代表着最富有想象力和创造力的杰出人物。42这个数字还可以被乘以3,以将那些不太出名的艺术家包括在内,于是我们可以知道,每1万个意大利国民里就有1个艺术家。因此,17世纪荷兰画家的密度值要远高于意大利,这足以反映当时荷兰社会极为发达的城市化程度。43

表4-2 1650年左右在荷兰各大城市注册登记的艺术家人数

荷兰的画家们往往居住于人口密度非常高的城市里,在那里每1000个居民中就大约有1个画家。他们在城市里到处寻找委托人,而那些将要支付给他们佣金的委托人亦如是,两者相聚的场所,可以是繁华的大街,可以是路边的客栈,也可以是行会的派对——往往由市政厅的代表或城市的社会名流们举办。当时的艺术批评家以及大文豪——这些人直到20世纪仍影响着公众对荷兰绘画的历史接受与理解——都在其文章中表述了社会交际对提高艺术家在公众中的地位与名声的好处。值得一提的是,艺术评论家卡略尔·凡·曼德尔、约阿希姆·冯·桑德拉特(Joachim von Sandrart,1606—1688)、阿诺德·凡·霍布雷肯(Arnold van Houbraken,1660—1719)等人,在将荷兰画家、手工艺人与经常被我们所提及的文艺复兴时期艺术家的理想做了比较后,纷纷发出自己的声音。举个例子,卡略尔·凡·曼德尔就抱怨:“哦,如此令人不愉快的时代啊,居然会屈从于拙劣的涂鸦者们的压力,而引入一些可鄙无聊的规则和抑制天性的标准,以致在几乎所有的城市里,高贵的绘画艺术被强制性地纳入了行会的管理。”44当道德家雅各布·凯茨(Jacob Cats,1577—1660)以他那句名言“画家即奴隶”来嘲弄画家的时候,奥兰治家族两代亲王弗雷德里克·亨利与威廉二世的秘书、画家伦勃朗·凡·莱茵的赞助人康斯坦丁·惠更斯(Constantijn Huygens,1596—1687),则高度颂扬了他自小所接受的绘画艺术教育:“为着荣誉之故与敬仰之名,不论是跟从著名画家努力研习绘画技艺的学生,抑或是将对绘画有着强烈爱好的学生培养成才的教师,他们都可堪称这个世界上最富有的人。”艺术常常会产生出我们所无法估量的永恒价值(即使仅仅将这种价值理解为物质上的收益,也至少说明艺术是有价值的)。45不过,对惠更斯本人而言,绘画在他眼中已不再是一种职业的选择;因此当他的被保护人伦勃朗遭受严重的经济困厄之时,惠更斯却并未主动去接济他。伦勃朗的妻子有一些亲戚来自弗里斯兰摄政大臣家族,他们竟然指责伦勃朗为何要当画家。约阿希姆·冯·桑德拉特和阿诺德·凡·霍布雷肯稍后甚至还声称:“(伦勃朗的)事业已然日薄西山,他沦为了平庸的艺术家,甚至现在只能算是一介布衣。”46在同时代的作家中,只有雅各布·凯茨还能靠相对公允的评价来赢得广大读者,其他人则均试图改变后世对伦勃朗的看法。

尤里斯·克拉福德以精辟之语描摹了画家们所出身的阶层,大多数人都来自“生意人或店主家庭,在他们之中涌现出了许多著名的艺术家和手工艺者”47。根据克拉福德的社会结构三层次理论,画家应该属于中等阶层;而格里特·格罗恩韦斯与儒蒲·费伯后来又分别从社会与经济的角度,将这个中间阶层划分为两个群体。假如费伯依据财产多少区分公民等级的方法被应用于荷兰社会的研究,那么代尔夫特的绘画大师们就可以被划归为上等阶层,这个阶层普遍拥有大约4000—9000荷兰盾的财富。而假如我们基于应税收入的多少来区分公民等级的话,那么阿姆斯特丹的画家似乎只能归入中等阶层里较低的人群,其财富约为1000—3000荷兰盾。为了解决由于研究方法的不同而导致的上述问题,只能对画家的收入和财富状况作进一步的区域分析。然而,不论是在阿姆斯特丹还是在代尔夫特,一个功成名就的画家往往可以积聚起超过15000荷兰盾的巨大财富。可以说,画家在艺术与商业上的成功,极大地改变了其工作与生活的面貌。他们中的一些人,诸如米歇尔·凡·米勒维德、格里特·凡·洪特霍斯特与格里特·德奥等人,就纷纷组建了自己的艺术工作室,这些工作室仿佛一个个大型的工厂,并且雇用了大批的学徒工;而另一些画家,诸如费迪南德·博尔、梅茵德特·霍贝玛与杰拉尔德·特·博赫(Gerard ter Borch,1617—1681)等人,则由于较佳的婚姻状况,后来甚至还在政府机关里谋得了好职位,或者进入了当地的贵族阶层,他们要么彻底放弃了画家的职业身份,要么仅仅以绘画来娱情遣兴。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。